產后母親抑郁癥狀變化對兒童行為功能的影響

冀 荔,李月琴,王烈宏,王榀華

(青海紅十字醫院婦產科,青海 西寧 810000)

圍產期抑郁癥是一種常見的公共衛生問題,其不僅影響孕婦的心理健康,還影響其后代的行為功能。據估計,產前抑郁癥的患病率在4%~29%之間,10%~15%的孕婦在圍產期有持續的抑郁癥狀,產后抑郁癥會影響10%~20%的母親[1]。母親抑郁癥狀會對后代行為產生影響,如母親抑郁的后代存在依戀不安全、內化和外化問題,以及認知困難等問題[2-3]。有研究調查不同圍產期婦女抑郁軌跡發現,抑郁癥發病時間、長度和強度的變化可能對后代產生不同的影響,因此有必要進一步研究孕產婦抑郁軌跡的復雜性,以增加對其危險因素和預后的了解[4-6]。值得注意的是,這些調查研究較少關注孕產婦抑郁癥狀發作情況與其后代行為結局的關系。因此,本研究旨在探討孕婦(母親)不同抑郁軌跡[產前抑郁、產后抑郁、產前和產后抑郁(即為持續性抑郁)及無抑郁發作]與其所生子女(兒童)早期行為問題之間的關系。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

收集2017年1月至2019年5月在青海紅十字醫院接受產前檢查的270名妊娠中期(孕14~27周)孕婦(母親)及其所生子女(兒童)作為研究對象。納入標準:單胎妊娠;超聲檢測胎兒未見異常;足月兒。排除標準:存在產科并發癥(妊娠期糖尿病、妊娠期高血壓疾病)。

本研究經青海紅十字醫院倫理委員會審批通過(編號:倫審201608005)。

1.2 方法

1.2.1 母親抑郁癥狀的檢測

在母親妊娠17周、32周,以及產后6周、6個月、12個月和36個月時完成基于網絡的愛丁堡產后抑郁量表(Edinburgh Postnatal Depression Scale,EPDS)和抑郁自評量表(Depression Self-rating Scale,DSRS)的問卷調查。

EPDS量表為圍產期抑郁癥狀的篩查工具[7],共有10項內容,每個項目的評分范圍為0~3分,總分為30分。EPDS評分≥12分表示臨床相關的抑郁癥狀,并被用作分析的截止值。

DSRS是基于《精神障礙診斷和統計手冊第4版》中重度抑郁癥標準的自評量表,其中A標準是抑郁癥的特定癥狀,C標準是由于抑郁癥狀導致的功能受損情況,A標準和C標準均呈陽性者診斷為患有抑郁癥[8]。

1.2.2 母親信息的收集

從基于網絡的問卷中收集母親的社會人口學數據;在妊娠17周時,收集年齡、受教育水平和就業情況,以及抑郁史,并提供當前或以往關系親密伴侶暴力經歷和吸煙史的信息;在產后6周和6個月時,網絡調查包括關于其伴侶對兒童的支持問題,以及關于壓力性生活事件的問題,從醫療記錄中檢索有關妊娠時間和分娩方式的信息。

1.2.3 母親的產后連結

產后連結指母親對嬰兒的情緒、認知和行為表現,體現為母親喜愛嬰兒,感到嬰兒的獨特性和重要性,以及為嬰兒福祉采取的行動。

母親產后6個月時填寫產后連結問卷(Postpartum Bonding Questionnaire,PBQ)。PBQ有25個用于檢測母嬰關系障礙的問題,包括連結受損、拒絕與憤怒、照顧嬰兒的焦慮、虐待風險4個分量表,其重測信度分別為0.952、0.813、0.928、0.767[9]。PBQ的計分范圍為0~125分,分數越高表明母親認為更多的母嬰連結困難。

1.3 孕產婦抑郁軌跡的定義及分組

根據產前或產后抑郁發作及圍產期抑郁癥狀的持續時間確定孕產婦的抑郁軌跡,EPDS評分≥12分定義為顯著的抑郁癥狀[7];妊娠期間任何時間點EPDS評分≥12分或抑郁發作,且產后EPDS評分<10分,定義為產前抑郁癥;產后36個月內任何時間點EPDS評分≥12分或抑郁發作,且妊娠期間EPDS評分<10分,定義為產后抑郁癥;妊娠期間至少有1次EPDS評分≥12分或抑郁發作,或兩者兼而有之,且產后至少有1次EPDS評分≥12分或抑郁發作,定義為持續性抑郁癥。無抑郁發作包括孕產婦在產前、產后所有時間點EPDS評分≤9分,且妊娠期間未使用選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑或產后無抑郁發作。

將本研究納入的270例孕產婦按不同抑郁軌跡分為無抑郁癥狀組(n=174)、產前抑郁癥組(n=23)、產后抑郁癥組(n=30)、持續性抑郁癥組(n=43)。

1.4 兒童行為功能的測量

本研究納入的兒童在36個月時,由母親填寫兒童行為量表(Child Behavior Checklist,CBCL),包含100個描述兒童行為問題。CBCL量表包括3個分量表:總問題(0~200分)、內化問題(0~72分)和外化問題(0~48分),分數越高表明行為問題越多[10];從醫療記錄中檢索兒童的性別、出生體重、頭圍及5min Apgar評分的信息。

1.5 統計學方法

2 結果

2.1 不同抑郁軌跡母親及其兒童的一般特征

在不同抑郁軌跡組中,母親的年齡、懷孕時長、產后連結,以及陰道分娩、大學教育、就業、伴侶暴力經歷、至少吸煙1次、壓力大的生活事件、伴侶對兒童的支持很少或沒有、抑郁癥史的比例比較差異均有統計學意義(P<0.05);兒童的CBCL評分(總問題、內化問題和外化問題)比較差異也均有統計學意義(P<0.05),兒童的出生體重、頭圍、5min Apgar評分及性別和出生順序比例比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 不同抑郁軌跡母親及其兒童一般情況的比較

2.2 不同抑郁軌跡母親的兒童行為問題

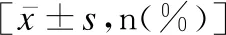

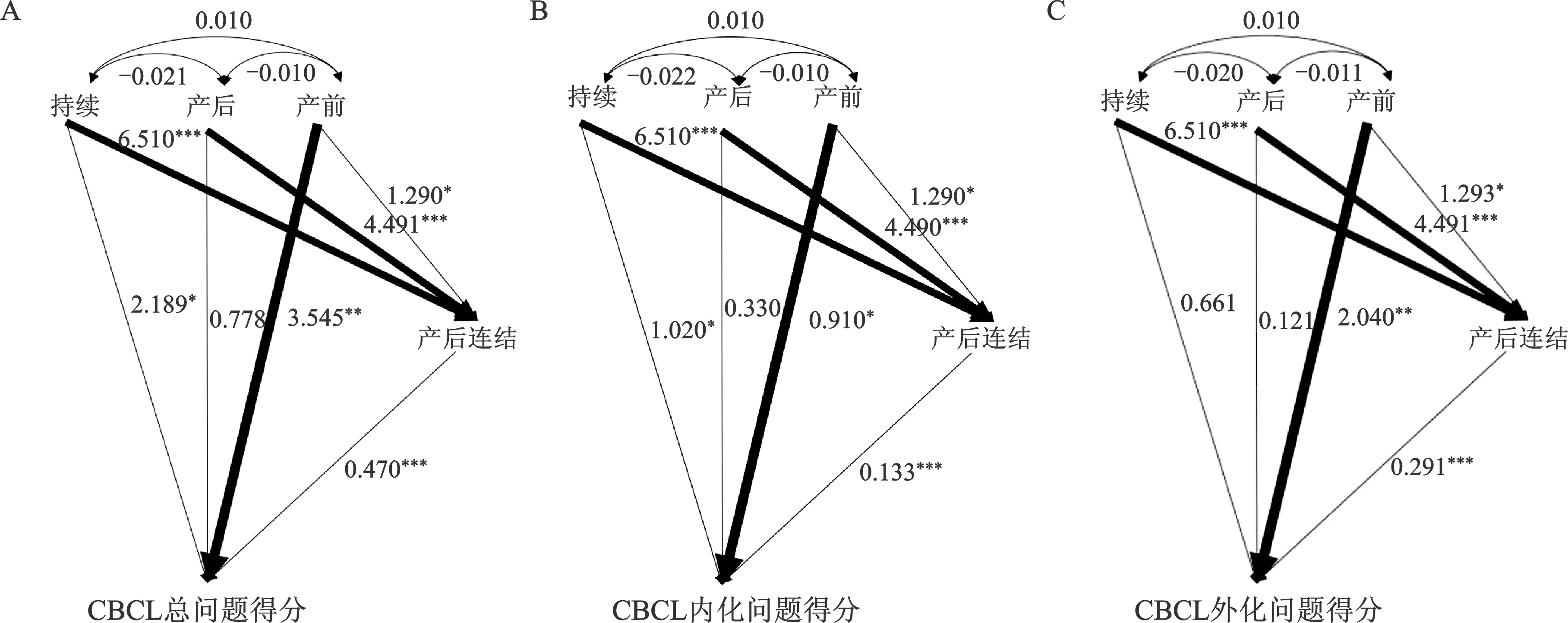

通過多變量線性回歸對兒童CBCL有關因素進行分析。模型1針對兒童性別(女孩vs.男孩)進行調整;模型2針對兒童出生順序(頭胎vs.非頭胎),以及母親的年齡、懷孕時長、分娩方式(陰道分娩vs.剖宮產)、受教育水平(大學教育vs.非大學教育)、工作(就業vs.失業)、伴侶暴力經歷(沒有vs.至少1次)、吸煙(至少1次vs.從不)、伴侶對兒童的支持(是vs.很少或沒有)、抑郁癥史(無vs.有)進行調整;模型3針對上述所有因素和產后連結(PBQ評分)進行調整。

2.2.1 不同抑郁軌跡母親的兒童CBCL總問題

母親產前抑郁癥、產后抑郁癥和持續性抑郁癥與兒童CBCL總問題得分有關聯(P<0.05,模型1和模型2),加入產后連結后,母親產前抑郁癥與兒童CBCL總問題得分有關聯(P<0.01,模型3);非頭胎與兒童CBCL總問題得分有關聯(P<0.001,模型2和模型3),母親年齡與兒童CBCL總問題得分有關聯(P<0.05,模型2和模型3);產后連結與兒童CBCL總問題得分有關聯(P<0.001,模型3),見表2。

表2 通過多變量線性回歸確定兒童CBCL總問題得分的相關因素

2.2.2 不同抑郁軌跡母親的兒童CBCL內化問題

母親產前抑郁癥、產后抑郁癥和持續性抑郁癥與兒童CBCL內化問題得分有關聯(P<0.05,模型1和模型2),加入產后連結后,母親產前抑郁癥、產后抑郁癥和持續性抑郁癥與兒童CBCL內化問題得分無關聯(P>0.05,模型3);非頭胎與兒童CBCL內化問題得分有關聯(P<0.001,模型2和模型3),母親年齡與兒童CBCL內化問題得分有關聯(P<0.05,模型2和模型3);伴侶對兒童的支持很少或沒有與兒童CBCL內化問題得分有關聯(P<0.05,模型2和模型3);產后連結與兒童CBCL內化問題得分有關聯(P<0.001,模型3),見表3。

表3 通過多變量線性回歸確定兒童CBCL內化問題得分的相關因素

2.2.3 不同抑郁軌跡母親的兒童CBCL外化問題

母親產前抑郁癥、產后抑郁癥和持續性抑郁癥與兒童CBCL外化問題得分有關聯(P<0.05,模型1和模型2),加入產后連結后,母親產前抑郁癥與兒童CBCL外化問題得分有關聯(P<0.01,模型3);男孩與兒童CBCL外化問題得分有關聯(P<0.05,模型1、模型2和模型3);非頭胎和母親年齡均與兒童CBCL外化問題得分有關聯(P<0.05,模型2和模型3);產后連結與兒童CBCL外化問題得分有關聯(P<0.001,模型3),見表4。

表4 通過多變量線性回歸確定兒童CBCL外化問題得分的相關因素

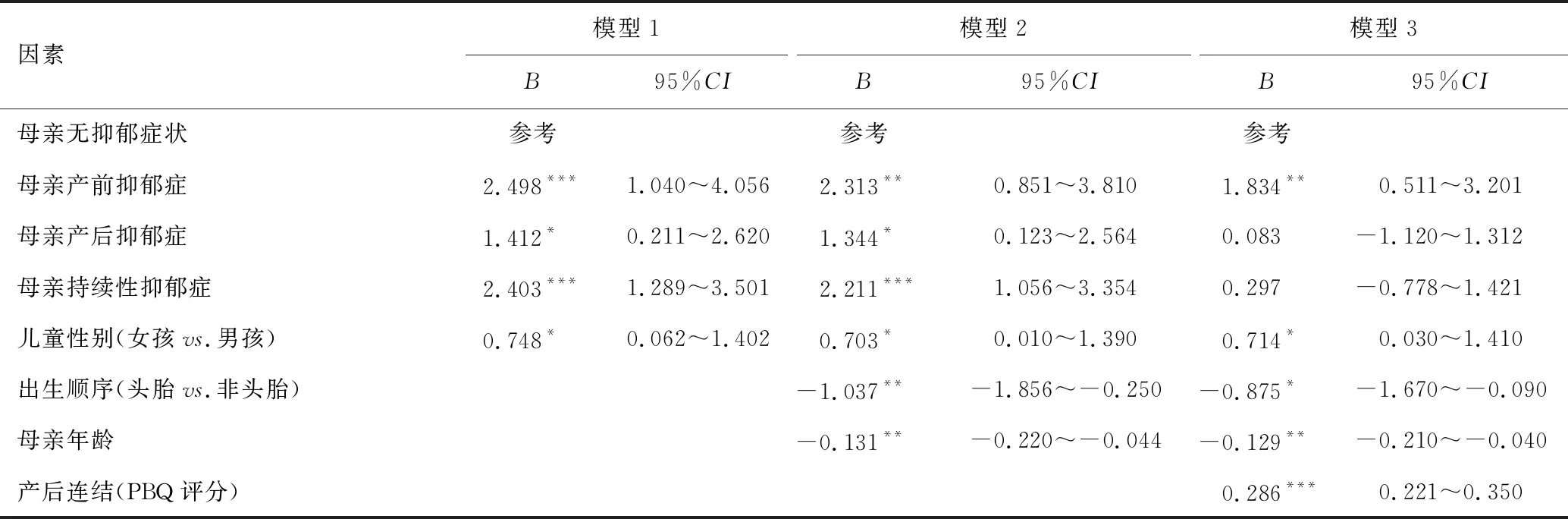

2.3 產后連結的中介分析

假設產后連結是母親抑郁軌跡與兒童行為之間關聯的中介,通過中介分析顯示,由產婦報告的產后連結在不同程度上介導這種關聯。母親持續性抑郁癥和產后抑郁癥對兒童CBCL量表(總問題、內化問題、外化問題)得分均顯示出相對較高的間接(細線)影響,而產前抑郁癥對兒童CBCL量表得分均顯示出強烈的直接(粗線)影響,見圖1。

注:A圖為母親不同抑郁軌跡對兒童CBCL總問題得分的影響,B圖為母親不同抑郁軌跡對兒童CBCL內化問題得分的影響,C圖為母親不同抑郁軌跡對兒童CBCL外化問題得分的影響;圖中數據為中介效應t值,*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001;產后連結作為一個因素,粗線表示直接效應,細線表示間接效應。

3 討論

3.1 母親抑郁軌跡與兒童行為問題之間的潛在關聯

本研究調查了母親圍產期不同抑郁軌跡與其所生兒童行為問題(36個月時進行評估)之間的潛在關系,研究發現母親不同抑郁軌跡的兒童表現出不同的行為問題風險。母親產前抑郁癥、產后抑郁癥和持續性抑郁癥與兒童CBCL總問題得分有關聯(P<0.05,模型1和模型2),兒童發生行為問題的風險均有所增加;在母親持續性抑郁癥的兒童中觀察到最大的風險,產前抑郁癥母親的兒童次之,提示母親持續性抑郁癥會導致兒童的行為問題增多。既往關于孕產婦抑郁軌跡及其后代發育的大多數研究均為母親抑郁癥狀程度的比較,并發現長期處于高水平抑郁癥狀母親的后代產生行為問題的風險有所增加[11-12]。此外,Kingston等[13]研究表明,不僅是產婦重度抑郁癥狀,產婦持續中度抑郁癥狀也與兒童行為的外化和內化問題有關聯。還有研究表明,母親伴有持續性抑郁癥(從懷孕到孩子2歲)的兒童行為問題隨著時間的推移而增加,在2歲時有更多的情緒問題[14]。

3.2 產后連結的中介作用

有研究顯示,母親對嬰兒的敏感性可能是胎兒程序化影響的一種調節劑[15]。本研究顯示,當增加母親對與孩子關系的看法時(即產后連結),產前抑郁的影響并未減弱。由于母親產前抑郁癥與兒童行為間存在顯著關聯,母親產前抑郁癥可能對兒童發育有直接影響,這種影響并不能通過正常的產后連結逆轉。由于研究周期較短,本研究尚無法得知母親產前抑郁癥對兒童發育的長期影響。既往研究表明,如果母親抑郁癥狀在產后的前5年有所改善,其孩子的發育結局可能與非抑郁母親的孩子相當;但值得注意的是,該研究顯示母親產前抑郁癥與產后抑郁癥對孩子發育結局的影響并沒有明顯區別[16]。本研究顯示,產后連結的中介作用在產后抑郁癥和持續性抑郁癥中尤為明顯,表明其在將母親抑郁癥的影響傳遞給后代中的重要性。Oh等[17]提出產前暴露于母親抑郁和/或焦慮的兒童可能會導致10%~15%的情緒和行為問題。

3.3 產后連結與兒童行為的關聯

本研究顯示,在多變量模型中母親的抑郁癥史未顯示出與兒童CBCL總問題得分存在任何顯著的關聯,表明圍產期抑郁癥狀較以往抑郁史更重要。因此與圍產期抑郁暴露和可能的表觀遺傳變化相比,最終的遺傳成分對兒童早期行為問題的影響較低。此外可以推測,母親持續性抑郁使其自尊心受損、精力不足,與孩子互動可能會影響其行為。本研究顯示,除了抑郁癥和產后連結之外,母親年齡和兒童出生順序與兒童CBCL總問題得分有關聯,伴侶對兒童的支持很少或沒有與兒童CBCL內化問題得分有關。這與既往研究[18]結果類似。本研究顯示,母親持續性抑郁癥和產后抑郁癥對兒童CBCL量表得分都顯示出相對較高的間接影響,而產前抑郁癥對兒童CBCL量表得分都顯示出強烈的直接影響。這些結果表明,36月齡兒童的總問題、內化問題和外化問題都可以通過母體結合困難來更好地加以闡明,而不是單獨用抑郁癥來解釋,表明產后連結困難具有中介作用。

綜上所述,本研究表明,母親抑郁癥的發作類型和持續時間可能對兒童的行為發展有不同的影響,即使在相對健康、受過良好教育的樣本中也可以檢測到這種影響。由產婦報告的產后連結被認為是一個重要的中介因素。這些結果有助于增加對抑郁軌跡跨代傳播的各種機制的了解,強調抑郁癥狀發作的不同時間點與母體關系的影響,尤其是母親產前時期的抑郁癥狀可能在對胎兒行為影響中發揮重要作用。因此,對于有結合困難的母親,應提供有針對性的預防干預措施。