腦癱共患癲癇患兒腸道菌群的組成及功能分類研究

溫壯飛,李發(fā)龍,蔡青桐,林 野,朱 彬,邰先韜

(1.海口市婦幼保健院兒童康復科,海南 海口 570000;2.昆明中醫(yī)學院康復教研室,云南 昆明 650000)

腦癱(cerebral palsy,CP)是一種異質(zhì)性疾病,也是兒童殘疾常見的原因,具體表現(xiàn)為運動和姿勢發(fā)展的永久性障礙導致的活動受限。CP是患兒在胎兒或嬰兒期大腦發(fā)育過程中出現(xiàn)的非進行性腦損傷[1-3]。CP通常伴隨其他并發(fā)癥,如感覺、知覺、認知、交流和行為障礙,以及癲癇和繼發(fā)性肌肉、骨骼等問題。癲癇和CP之間存在著密切的關(guān)系。CP患兒中癲癇發(fā)生率為25%~45%,遠高于新生兒中0.1%~0.3%的發(fā)病率[4-5]。腦癱共患癲癇(cerebral palsy and epilepsy,CPE)會顯著加重CP患兒的腦損傷。臨床上通常選用抗癲癇藥物或飲食方案(如生酮飲食)對CPE患兒進行治療[6]。然而有研究表明,在使用抗癲癇藥物治療后,患兒出現(xiàn)了嚴重的認知發(fā)育障礙,包括注意力[7]、記憶力[8]、語言功能障礙[9]等;生酮飲食則會因患兒個體差異而表現(xiàn)出不同的療效[10]。

腸道菌群(gut microbiota,GM)在人類健康中發(fā)揮著核心作用,其能夠刺激免疫系統(tǒng)并對潛在病原體表現(xiàn)出定植抗性。GM包含的基因是人類基因組的150倍[11],參與了多種酶促反應,產(chǎn)生了如維生素和短鏈脂肪酸類促進健康的代謝物。近年來,微生物-腸-腦軸的概念與研究在生物醫(yī)學界受到了極大的關(guān)注。GM與大腦可以通過中樞和腸道神經(jīng)系統(tǒng)及內(nèi)分泌、免疫、代謝途徑進行雙向交流[12]。已有研究表明,GM會影響中樞神經(jīng)系統(tǒng),從而影響人的行為、認知、情緒及焦慮和抑郁狀態(tài)。GM失調(diào)與多種神經(jīng)系統(tǒng)疾病有關(guān),例如自閉癥[13]、多發(fā)性硬化癥[14]、帕金森病[15]和阿爾茨海默病[16]。GM為治療CPE提供了一條全新的思路[17]。

目前,雖然有GM治療各種單一神經(jīng)系統(tǒng)疾病的研究,但鮮見其在CPE患兒中的特征調(diào)查及深度研究。本文對27名CPE患兒和21名健康兒童進行對照研究,探討CPE患兒的GM特征,以期提高對GM在CPE發(fā)病及進展機制中作用的認識,并為CPE患兒的GM干預治療提供理論鋪墊。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

于2021年11月至2022年5月在海口市婦幼保健院招募27名3~18歲CPE患兒為實驗組,選取同期在院進行體檢后無任何異常的21名3~18歲健康兒童為對照組。

納入標準:

實驗組:①年齡為3~18歲;②根據(jù)《新診斷患兒癲癇的初始單藥治療專家共識》[18]和《國際專家建議:需立即轉(zhuǎn)診進行腦性癱瘓診斷評估的臨床特征》[19]診斷為CPE;③患兒有明確的CPE臨床表現(xiàn)。對照組:①年齡為3~18歲;②體檢后無任何異常。

排除標準:

①有過敏史,如食物過敏、特應性皮炎和哮喘;②有遺傳性疾病,如地中海貧血、遺傳性耳聾和苯丙酮尿癥;③有代謝性疾病,如肥胖癥、糖尿病和類風濕性關(guān)節(jié)炎;④在收集糞便樣本時的前2個月內(nèi)曾接觸過抗生素、益生菌或質(zhì)子泵抑制劑。

本文屬于橫斷面調(diào)查研究,經(jīng)海口市婦幼保健院倫理委員會批準(注冊號為院[2021]01011)。所有入組兒童家屬均提供書面知情同意書。

1.2 方法

1.2.1 樣本的采集和檢測

參考有關(guān)臨床指南[20],在臨床檢查中,使用樣本拭子收集實驗組和對照組兒童的新鮮糞便樣本,并將其保存在消毒管中;確保在30分鐘內(nèi)將糞便樣本轉(zhuǎn)移到-80℃冰箱中進行長期儲存。嚴格按糞便DNA抽提試劑盒說明書進行操作,從糞便樣本中分離DNA。

將DNA樣本送到廣東美格基因科技有限公司進行測序,使用PCR擴增試劑盒,用338F和806R引物擴增16S rRNA的超變異V3~V4區(qū)域;然后,將PCR產(chǎn)物制備成測序文庫,并由MiSeq平臺(Illumina,San Diego CA,U.S.A.)測序為300(nt)配對端讀數(shù)。剩余的DNA和糞便樣本保存在-80℃的冰箱中。

1.2.2 測序注釋和質(zhì)控

參照有關(guān)參考文獻[21]的方法,按照以往描述對原始數(shù)據(jù)進行過濾。基于至少50個堿基的重疊,過濾后樣品的reads進行拼接,得到的拼接序列為原始Tag數(shù)據(jù)。經(jīng)過過濾去除低質(zhì)量和不符合長度的Tag后得到高質(zhì)量的Tag數(shù)據(jù)(clean tags);并通過USEARCH(v7.0.1090)軟件將clean tags聚類為相似度97%的操作分類單位(operational taxonomic units,OTU)。通過將OTU的序列與核糖體數(shù)據(jù)庫計劃(ribosomal database project,RDP)數(shù)據(jù)庫16S rRNA(trainset 16/release 11.5)進行比對,得到OTU的分類學位置。對所有樣本的GM組成進行多元方差分析,以評估物理指標的影響。應用R語言中的vegan包進行排列組合和歐氏距離檢測。

1.2.3 功能預測和富集

通過16S rRNA OTU分析,用PICRUST軟件在默認設(shè)置下獲得GM的功能分布。對于每個樣本,通過京都基因與基因組百科全書數(shù)據(jù)庫(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes,KEGG)的直系同源系統(tǒng)(the KEGG Orthology System,KO)計算微生物豐度,并檢測KEGG數(shù)據(jù)庫中Ⅰ級和Ⅱ級的富集功能類別。

1.3 統(tǒng)計學方法

2 結(jié)果

2.1 兩組兒童的一般情況

本研究采集了27名CPE患兒和21名健康兒童的糞便樣本。在實驗組27名CPE患兒中,痙攣型CP有21例(77.78%),不隨意運動型CP有5例(18.52%),共濟失調(diào)型CP有1例(3.70%)。實驗組與對照組兒童的心率、收縮壓、舒張壓、體質(zhì)量指數(shù)(body mass index,BMI)比較差異均存在統(tǒng)計學意義(P<0.05),見表1。通常臨床認為上述差異源于CPE患兒運動能力不足導致的體質(zhì)較弱,與GM關(guān)系不大,因此仍然具有比較意義。

表1 兩組兒童一般資料的比較

2.2 樣本特征和數(shù)據(jù)輸出情況

通過16S rRNA測序的讀數(shù)連接成2 187 113個Tag;實驗組有135~1 057個OTU,平均為(543.37±265.49)個;對照組有105~243個OTU,平均為(159.86±41.62)個,實驗組的OTU數(shù)量明顯高于對照組(t=6.542,P<0.001)。

經(jīng)過RDP數(shù)據(jù)庫比對,所有樣本中GM共有20個門中307個屬;實驗組有48~248個屬,平均為(156.56±48.50)個屬;對照組有38~78個屬,平均為(54.38±9.09)個屬,實驗組的GM屬數(shù)量明顯高于對照組(t=9.502,P<0.001)。

2.3 實驗組與對照組兒童GM的相關(guān)性

2.3.1 實驗組與對照組兒童GM多樣性的分析

通過PCA分析結(jié)果的坐標數(shù)值和原始變量顯示,兩組兒童的GM主要以擬桿菌屬(Bacteroides)、雙歧桿菌屬(Bifidobacterium)、普雷沃氏菌屬(Prevotella)、普拉梭菌屬(Faecalibacterium)、副桿菌屬(Parabacteroides)為主;其中,實驗組以Bacteroides、Bifidobacterium、Parabacteroides為主,對照組以Bacteroides、Prevotella、Faecalibacterium為主,見圖1A;通過計算香農(nóng)指數(shù)(Shannon index)判斷GM的多樣性,實驗組的香農(nóng)指數(shù)(1.87±0.23)明顯高于對照組(1.29±0.31),兩組比較差異有統(tǒng)計學意義(t=7.450,P<0.001),表明實驗組微生物多樣性更高,見圖1B。

注:A圖為實驗組與對照組糞便樣本GM的PCA分析結(jié)果(PC1=34.27%,PC2=16.33%);B圖為實驗組與對照組GM多樣性分析結(jié)果。

2.3.2 實驗組與對照組兒童GM差異的分析

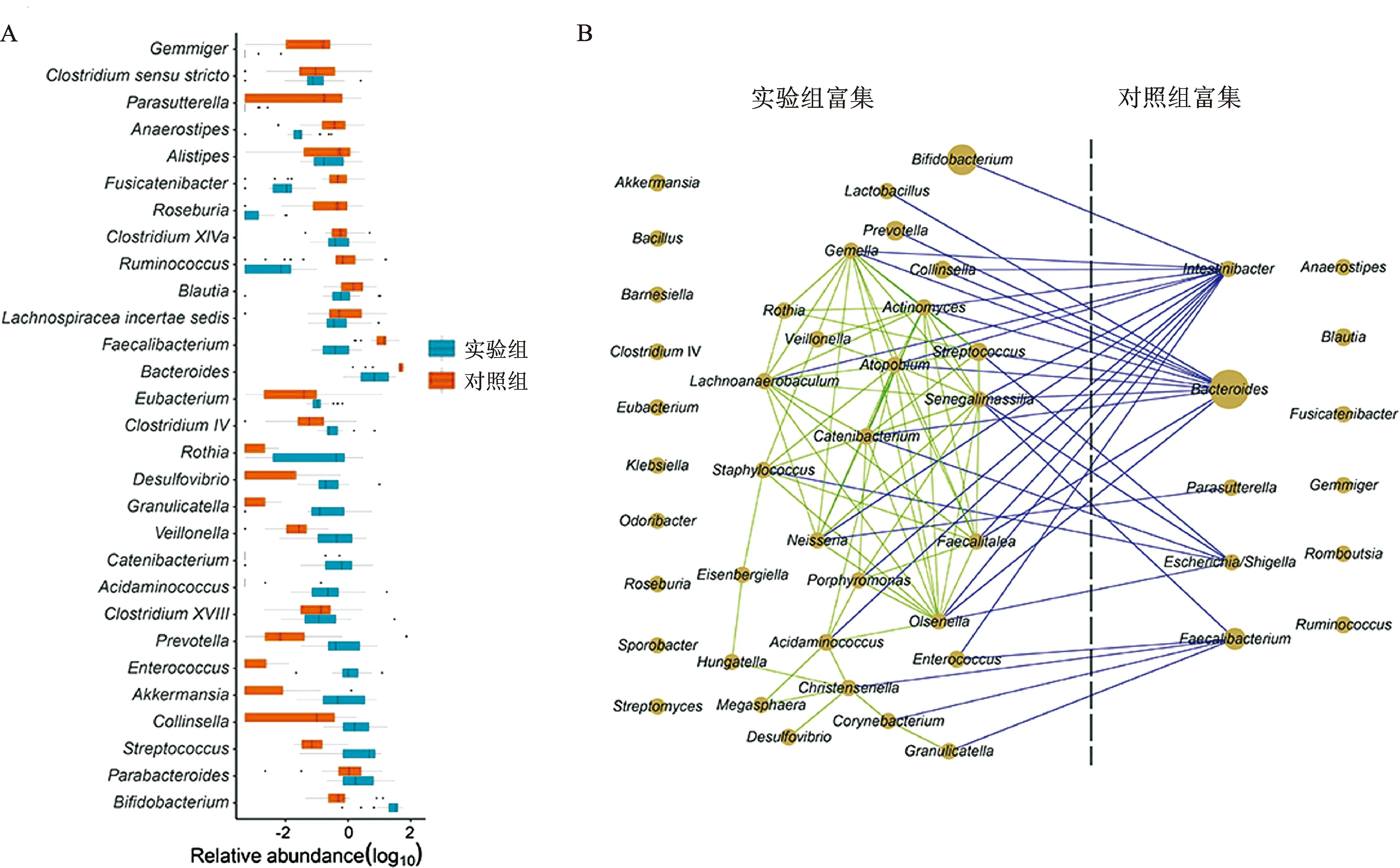

從實驗組和對照組GM中各選取了前15個最豐富的屬,其中23個屬在兩組之間有不同程度的富集,見圖2A。實驗組與對照組相比,含有較多Bifidobacterium、鏈球菌屬(Streptococcus)、阿克曼氏菌屬(Akkermansia)、腸球菌屬(Enterococcus)、Prevotella、韋榮氏球菌屬(Veillonella)、羅氏菌屬(Rothia)、梭菌屬Ⅳ(ClostridiumⅣ),而Bacteroides、Faecalibacterium、布勞特氏菌屬(Blautia)、瘤胃球菌屬(Ruminococcus)、羅斯氏菌屬(Roseburia)、厭氧棒桿菌屬(Anaerostipes)、副薩特氏菌屬(Parasutterella)明顯較少。

注:A圖為實驗組與對照組兒童GM差異富集情況;B圖為實驗組與對照組兒童GM共現(xiàn)網(wǎng)絡。

根據(jù)實驗組與對照組GM間不同的富集菌屬,構(gòu)建了GM共現(xiàn)網(wǎng)絡,見圖2B。通過Spearman相關(guān)性評估顯示,Bacteroides與乳桿菌屬(Lactobacillus)和Prevotella均呈負相關(guān)(r=-0.627,P<0.05;r=-0.711,P<0.05),腸桿菌屬(Intestinibacter)與Bifidobacterium和Enterococcus均呈負相關(guān)(r=-0.705,P<0.05;r=-0.713,P<0.05),而Streptococcus與放線菌屬(Actinomyces)(r=0.793,P<0.05)、Actinomyces與Veillonella(r=0.818,P<0.05)、Veillonella與葡萄球菌屬(Staphylococcus)(r=0.741,P<0.05)、Staphylococcus與鏈型桿菌屬(Catenibacterium)(r=0.697,P<0.05)均呈正相關(guān)。

2.4 GM功能的改變與菌群生態(tài)失調(diào)的關(guān)系

實驗組兒童神經(jīng)退行性疾病風險的增加可能歸因于Streptococcus、Parabacteroides和Bacteroides。在對照組GM中,Faecalibacterium、Blautia與“神經(jīng)系統(tǒng)”相應作用,但其在實驗組中卻減少,在實驗組GM中Streptococcus明顯富集。此外,實驗組中豐富的Akkermansia和Streptococcus可能是導致免疫系統(tǒng)疾病風險增加的主要原因,因為除了調(diào)節(jié)免疫系統(tǒng)外,Akkermansia和Streptococcus重點還參與了其宿主的大部分營養(yǎng)代謝。

通過PICRUST軟件和KEGG數(shù)據(jù)庫進行對照分析,結(jié)果顯示,從所有樣本中獲得了5 887個KOs,所有的途徑在KEGGⅡ級折疊成35個功能類別,其中22個在實驗組與對照組之間有不同程度的富集,見圖3。實驗組富集的功能類別包括信號轉(zhuǎn)導(signal transduction)通路和外源性物質(zhì)降解與代謝(xenobiotics biodegradation and metabolism)通路;與對照組相比,其他次生代謝產(chǎn)物的生物合成(biosynthesis of other secondary metabolites)通路和神經(jīng)系統(tǒng)(nervous system)通路在實驗組中有所減少。

注:上半部分熱圖為實驗組與對照組兒童GM中前10個屬對35個KEGGⅡ級功能類別的貢獻,較深的綠色方塊表示該屬對功能類別的貢獻很重要,而較深的粉色方塊表示該屬對功能類別的貢獻較小;下半部分箱線圖為實驗組與對照組之間的富集途徑,KEGGⅠ級功能類別中紫色表示細胞過程(cellular processes),綠色表示環(huán)境信息處理(environmental information processing),橙色表示遺傳信息處理(genetic information processing),粉色表示人類疾病(human diseases),藍綠色表示新陳代謝(metabolism),黃綠色表示生物體系統(tǒng)(organismal systems),黑色表示藥物開發(fā)(drug development)。

3 討論

CPE患兒的CP和癲癇兩種疾病相互影響且關(guān)系密切,超過25%的CP患兒具有癲癇癥狀[23],而癲癇會加重CP患兒的運動和神經(jīng)損傷[24]。關(guān)于腸道-大腦軸的諸多研究表明,GM對各種神經(jīng)系統(tǒng)疾病存在顯著的影響[25]。本研究重點探索了CPE患兒的GM特征及其在CPE發(fā)病機制中可能存在的潛在作用。

3.1 CPE患兒與健康兒童在GM結(jié)構(gòu)方面的差異分析

本研究顯示,與對照組的健康兒童相比,CPE患兒表現(xiàn)出較低比例的Faecalibacterium和Bacteroides。Joseph等[26]研究顯示,Faecalibacterium可以用乙酸鹽生產(chǎn)丁酸鹽,而丁酸鹽可以刺激調(diào)節(jié)性T(Treg)細胞的分化,緩解神經(jīng)炎癥的負擔。然而,大量的乙酸鹽會在丁酸弧菌屬(Butyricimonas)和Faecalibacterium豐度低的CPE患兒中積累,這可能會激活副交感神經(jīng)系統(tǒng)并引發(fā)癲癇發(fā)作。此外,Faecalibacterium的減少也會減少丁酸鹽的分泌,減弱其對CPE患兒的神經(jīng)保護作用。本研究在實驗組患兒體內(nèi)發(fā)現(xiàn)了較多的Enterococcus、Bifidobacterium、ClostridiumⅣ和Akkermansia的含量。Enterococcus可以刺激絨毛膜細胞產(chǎn)生5-羥色胺,通過神經(jīng)調(diào)節(jié)改善自閉癥行為。盡管Bifidobacterium因其執(zhí)行上皮屏障的能力而被認為是一種有益的微生物,但其較高的豐度也表明患兒的微生物群尚未成熟。此外,ClostridiumⅣ的豐度較高,其作為一種潛在的致病菌,會加重CPE患兒的腸道微環(huán)境失調(diào),出現(xiàn)腹痛腹瀉的情況[27]。本研究顯示,隨著非主導菌屬的增加,CPE患兒的GM表現(xiàn)出比健康兒童更高的微生物多樣性。由于GM內(nèi)部存在復雜的競爭和協(xié)同關(guān)系,本研究進一步構(gòu)建了菌屬共現(xiàn)網(wǎng)絡,以加深對CPE患兒GM特征的進一步了解。

3.2 CPE患兒GM功能的改變與其失調(diào)的相關(guān)分析

本研究中共現(xiàn)網(wǎng)絡顯示,實驗組與對照組多種菌屬之間存在負相關(guān)關(guān)系。這些拮抗關(guān)系表明,具有穩(wěn)定GM的健康個體體內(nèi),Bacteroides的優(yōu)勢將抑制Bifidobacterium和Lactobacillu的過度生長。可能由于其高度的多樣性和豐度,Bacteroides參與了多種代謝途徑,包括氨基酸代謝、能量代謝和脂質(zhì)代謝,其豐度也反映出Bacteroides可以適應成人的多樣化飲食,并為宿主及其他腸道共生動物提供能量和底物。

本研究對GM功能的進一步分析顯示,實驗組患兒的免疫系統(tǒng)疾病和神經(jīng)退行性疾病的風險增加,神經(jīng)炎癥可能在實驗組的病理中起關(guān)鍵作用。免疫系統(tǒng)疾病風險的升高主要歸因于實驗組患兒Akkermansia比例較高。據(jù)以往研究顯示,Akkermansia的過度生長會降解黏膜層中的黏蛋白,增加黏膜的通透性,這使得更多的細菌抗原暴露在宿主的免疫系統(tǒng)中,引發(fā)CPE患兒的系統(tǒng)免疫反應[28]。此外,Streptococcus的增長會提高白介素(IL)-6和腫瘤壞死因子(TNF)-α的水平,并通過誘導神經(jīng)炎癥誘發(fā)神經(jīng)退行性疾病。結(jié)合菌屬之間的共存關(guān)系,推測成熟穩(wěn)定的GM對患兒神經(jīng)系統(tǒng)的發(fā)育至關(guān)重要。因此,CPE患兒的臨床癥狀可能會通過GM的干預得到緩解。本研究中通過PICRUST軟件和KEGG數(shù)據(jù)庫的對照分析顯示,從所有樣本中獲得了5 887個KOs;所有的途徑在KEGGⅡ級折疊成35個功能類別,其中22個在實驗組與對照組之間有不同程度的富集。實驗組富集功能類別的表現(xiàn)與免疫系統(tǒng)疾病通路和神經(jīng)退行性疾病通路的風險增加相一致。

有研究表明,GM與各種神經(jīng)系統(tǒng)疾病,如孤獨癥譜系障礙(autism spectrum disorders,ASD)、帕金森病、阿爾茨海默病等的發(fā)病及進展存在密切關(guān)系[29]。GM通過分泌次級代謝物進入血液循環(huán),可以刺激中樞神經(jīng)系統(tǒng),進而影響宿主的壓力、認知和情緒[30]。Vacca等[31]和De Angelis等[32]研究顯示,ASD患兒中梭狀芽孢桿菌屬(Clostridiumsp.)可能會壓制腸鉻素細胞的激活和5-羥色胺的分泌;此外,在神經(jīng)退行性疾病患兒的GM中發(fā)現(xiàn)Prevotella減少、Lactobacillus增加,這與神經(jīng)炎癥有關(guān)。另有研究顯示,在癲癇患兒中發(fā)現(xiàn)了變形桿菌(Proteobacteria)和克羅諾桿菌(Cronobacter)的增加,證實了GM在控制癲癇發(fā)作中的作用[33]。

目前本研究的一個局限是入組例數(shù)有限,如果提高入組患兒的數(shù)量并進一步開展癲癇患兒與健康兒童GM的比較,可深入探討GM在CPE發(fā)病機制中的作用,這將提高對腸道-大腦軸的理解。在后續(xù)的研究中,將重點進行大隊列研究以驗證目前的發(fā)現(xiàn),并且探索實驗組患兒腸道代謝物的改變情況及其與微生物群的關(guān)系,以及CPE患兒治療后的臨床改善狀況。

綜上所述,本研究介紹了CPE患兒的GM特征,說明了GM內(nèi)菌屬的關(guān)系,并檢測了CPE患兒GM的功能分布。這些研究結(jié)果提示了GM在CPE發(fā)病機制中的作用,并為CPE治療中的菌屬靶標輔助干預提供了數(shù)據(jù)參考和理論支持。