3.0T 磁共振增強檢查技術對于腦血管斑塊診斷分級的研究價值

蔡孫美,周 杰(通訊作者),王 彬,張路路

(上海交通大學附屬仁濟醫院浦南分院 放射科,上海 200125)

腦血管斑塊屬于臨床上較為常見的疾病之一,主要是由于血脂偏高,多余的脂類物質在血管壁沉積而引起的,與患者是否存在高血壓、高血脂等因素有關。臨床上可將腦血管斑塊分為3 個等級,包括Ⅰ級、Ⅱ級、Ⅲ級,每個等級的預后各不相同,故一旦患者確診存在腦血管斑塊時,則需要進行積極的干擾[1-2]。隨著我國影像學的快速發展,核磁共振在我國臨床檢查中的應用越來越廣泛。核磁共振具有無電離輻射的優勢,不會對人體造成輻射損傷,且核磁共振可以多參數、多序列、多方位成像,能夠更好地顯示組織器官的結構,增加病變診斷的準確率,為臨床診斷和治療提供有利的證據[3]。但目前關于3.0T 磁共振增強檢查技術對于腦血管斑塊診斷分級的研究價值仍待進一步研究,故本文通過納入符合條件的70 例存在腦血管斑塊患者進行分級、分組探討,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院2020 年2 月1 日至2022 年12 月31日符合條件的70 例存在腦血管斑患者,根據腦血管斑塊診斷分級分為Ⅰ級組(n=23)、Ⅱ級組(n=25)、Ⅲ級組(n=22),所有患者均進行3.0T 磁共振增強檢查,以數字減影血管造影(DSA)檢查結果為金標準。其中,Ⅰ級組男性13 例,女性10 例;年齡50-70 歲,平均年齡(60.45±4.12)歲;體重44-70 kg,平均體重(57.45±2.65)kg。Ⅱ級組男性15 例,女性10 例,年齡51-70 歲,平均年齡(60.62±4.19)歲;體重45-70 kg,平均體重(57.67±3.68)kg。Ⅲ級組男性12 例,女性10 例;年齡52-70 歲,平均年齡(60.82±4.23)歲;體重45-71 kg,平均體重(57.81±3.67)kg。三組上述資料對比無統計學差異(P>0.05)。納入標準:①均確診為腦血管斑塊,且符合《中國腦血管病防治指南(節選)》[4]中的診斷標準者。②自愿入組且同意相關檢查方式者。③造影劑均可耐受者。④依從性好,可配合檢查者。排除標準:①家屬不愿跟蹤,中途退組者。②合并乙肝、艾滋病等血液傳染性疾病者。③心、肝等器官出現衰竭者。④合并精神、語言等障礙,無法進行正常溝通者。⑤合并凝血功能異常者。⑥合并其他類型腦部疾病者。⑦幽閉恐懼癥者。

1.2 方法

核磁共振檢查前的準備事項:

①患者在進入檢查室前一定要去除身上所有的金屬物品,比如各種金屬首飾,衣服上的金屬飾品、金屬皮帶、手表、手機、打火機等。

②一定要提前告知醫生體內是否植入有金屬物,比如心臟起搏器、人工瓣膜、金屬夾等。

③女性患者在檢查前不要化妝,有些化妝品當中含有重金屬,以免與磁場發生反應。

④因為檢查時間比較長,患者要有心理準備,否則會產生恐懼心理,導致心率加快、血壓升高等。如果有幽閉恐懼癥,一定要提前告知醫生。

⑤具體檢測流程:采用飛利浦AchievaTX 3.0 T磁共振儀,16 通道頭線圈。掃描參數設置為:TR 3.6 ms,TE 2.2 ms,矩陣256×256,層厚4.0 mm。之后再進行動態增強掃描,參數設置為:TR 3.6 ms,TE 2.2 ms,層厚4 mm,翻轉角15°,單次掃描時間為6 s。從第6 個時相開始采用高壓注射器經肘部靜脈注入釓噴酸葡銨(0.12 mmol/kg),流速為2 ml/s。采用雙盲法由3 位有經驗的影像學醫師進行評估,若出現意見不一致的情況,則少數服從多數或者另請一位高級別的診斷醫師進行評估。

1.3 觀察指標

比較三組患者的斑塊檢出情況:包括斑塊位置、斑塊厚度。比較三組患者的診斷效能:采用受試者工作特征曲線(ROC 曲線)分析磁共振在三組分級中曲線下面積(AUC)、最佳臨界值,計算靈敏度、特異度、準確度。靈敏度=真陽性人數/(真陽性人數+假陰性人數)×100%。特異度=真陰性人數/(真陰性人數+假陽性人數)×100%。準確度=(真陰性人數+真陽性人數)/總例數×100%。

1.4 統計學方法

數據錄入SPSS22.0 軟件中分析,計數資料用[例(%)]表示,采用χ2檢驗,計量資料用(±s)表示,采用t 檢驗,采用ROC 曲線評估診斷效能。以P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 比較三組患者的斑塊檢出情況

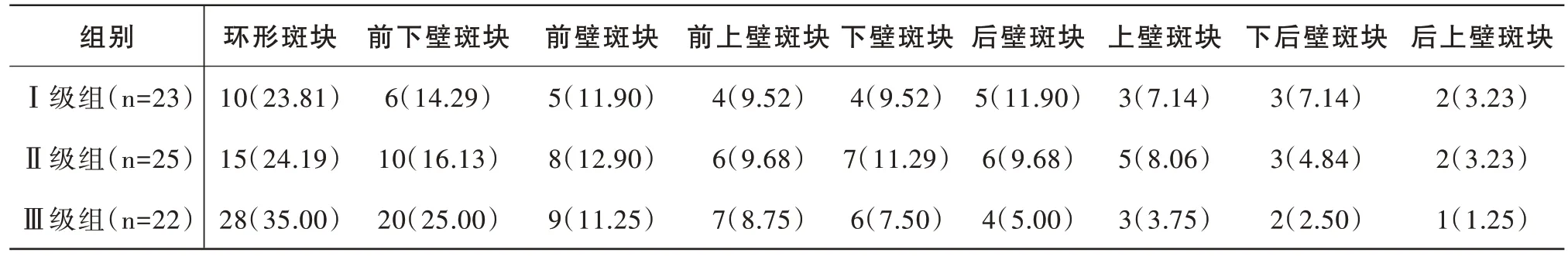

Ⅰ級組23 例患者檢出42 處斑塊,其中環形斑塊檢出10 例最多,占比23.81%;其次是前下壁斑塊檢出6 例,占比14.29%。Ⅱ級組25 例患者檢出62處斑塊,其中環形斑塊檢出15 例最多,占比24.19%;其次是前下壁斑塊檢出10 例,占比16.13%。Ⅲ級組22 例患者檢出80 處斑塊,其中環形斑塊檢出28 例最多,占比35.00%;其次是前下壁斑塊檢出20 例,占比25.00%。由此可知,腦血管斑塊診斷分級越高,檢測出的斑塊越多,病情越嚴重,見表1。

表1 三組患者斑塊檢出情況比較[例(%)]

2.2 比較三組患者的診斷效能

ROC 曲線結果表明,子宮體積、卵巢體積、卵泡直徑及卵泡個數診斷的曲線下面積分別為0.905、0.924、0.982,其中Ⅲ級準確度(94.47%)和靈敏度(100.00%)高于Ⅰ級準確度(86.31%)和靈敏度(92.45%)與Ⅱ級準確度(90.88%)和靈敏度(95.32%),見表2。

表2 ROC 曲線分析磁共振在三組分級中的診斷效能

3 討論

血管斑塊可分為軟斑塊和硬斑塊兩大類,兩者的區別在于斑塊的成分。如果血管的斑塊脂質含量(粥樣物質)比較多,就會在超聲下呈現出軟斑塊,軟斑塊的特點就是不穩定,容易出現破裂出血,在局部形成血栓使血管完全閉塞或者是有破裂的斑塊,隨著血流到達遠端組織導致遠端組織出現栓塞的情況,從癥狀上來看屬于急性的缺血缺氧[5-6]。硬斑塊指的是板塊內的鈣鹽沉積比較多,斑塊相對來說比較穩定,不容易脫落[7]。腦血管斑塊是一種緩慢進展的疾病,受高血壓、糖尿病、遺傳因素等影響。如果患者不接收治療,或者接受治療的時間較晚,可能出現缺血性腦卒中、腦梗死、腦出血等并發癥[8-9]。除了盡早接受正規的治療,患者還需要在日常生活中控制飲食,減小腦卒中等疾病的發病風險,這也間接說明早期診斷可以有效地改善患者的預后[10]。

目前,越來越多的疾病采用影像檢查,包括超聲、電子計算機斷層掃描(CT)、核磁共振等,其中核磁共振常被應用于腦部血管情況的檢查。核磁共振成像是利用生物體內磁性核(多數為氫核)在磁場中特性表現而進行成像的技術[11],其物理基礎是核磁共振理論,以不同的射頻脈沖序列對生物組織進行激勵,并用線圈檢測組織的弛豫和質子密度信息,顯示來自人體層面內每個組織體素射頻信號強度大小的像素陣列[12]。磁共振的信號是多種組織特征參數的可變函數,所反映的病理生理基礎較CT更廣泛,可為臨床提供更多診斷信息[13]。磁共振在不改變病患體位的情況下,獲得人體橫斷面、冠狀位、矢狀位及任何方位斷面的圖像,有利于病變的三維定位及解剖結構的完整、連續顯示。通過使用特殊的脈沖序列特異性顯示水、脂、軟骨及靜態液體和流體等組織,亦可采用不同的脈沖序列特異性顯示某種病理組織,監測病理演變過程[14]。磁共振是目前唯一能對人體的組織代謝、生化環境和功能改變進行無創傷性檢查的方法。各種投射性成像技術往往因氣體和骨骼的重疊而形成偽影,給某些病變部位的診斷帶來困難。磁共振系統無電離輻射損傷,是一種安全的檢查方法[15]。

本研究結果顯示,Ⅰ級組23 例患者檢出42 處斑塊,其中環形斑塊檢出10 例最多,占比23.81%;其次是前下壁斑塊檢出6 例,占比14.29%。Ⅱ級組25 例患者檢出62 處斑塊,其中環形斑塊檢出15 例最多,占比24.19%;其次是前下壁斑塊檢出10 例,占比16.13%。Ⅲ級組22 例患者檢出80 處斑塊,其中環形斑塊檢出28 例最多,占比35.00%;其次是前下壁斑塊檢出20 例,占比25.00%。由此可知,腦血管斑塊診斷分級越高,檢測出的斑塊越多,病情越嚴重。ROC 曲線結果表明,子宮體積、卵巢體積、卵泡直徑及卵泡個數診斷的曲線下面積分別為0.905、0.924、0.982,其中Ⅲ級準確度(94.47%)和靈敏度(100.00%)高于Ⅰ級準確度(86.31%)和靈敏度(92.45%)與Ⅱ級準確度(90.88%)和靈敏度(95.32%)。這提示,3.0T 磁共振增強檢查技術對于腦血管斑塊診斷分級具有較高的診斷價值,可為臨床醫生下診斷和制定治療方案帶來有利的證據。核磁共振所獲得的圖像異常清晰、精細、分辨率高,對比度好,信息量大,特別對軟組織層次顯示清楚,使醫生如同直接看到人體內部組織般清晰、明了,大大提高了診斷效率,減輕病患不必要的手術痛苦以及探查性手術所帶來的副損傷及并發癥,目前已普遍應用于臨床,對一些疾病的診斷來說成為必不可少的檢查手段[16]。

綜上,3.0T 磁共振增強檢查技術對于腦血管斑塊診斷分級具有較高的診斷價值,可為臨床醫生診斷和制定治療方案帶來有利的證據。但本研究仍存在一定的不足之處,首先,選取的患者來自同一個醫院同一個科室;其次,所選擇的樣本量較小;最后,納入研究時間跨度較短,未進行長時間的研究,故后續仍需學者進行大樣本、多中心點及長時間跨度跟蹤進行進一步深入研究。