下莊村:以文化人 “破屏出圈”

賀興梅 周莉

“游客掃一下這個二維碼,就能在手機上了解下莊天路各個景點的故事,還有自助語音講解。”聽著巫山縣竹賢鄉黨委組織委員陳敏的介紹,絕壁鑿路、山間風餐露宿……耳熟能詳的“下莊故事”以更加智能化的方式被娓娓道來。

在下莊人事跡陳列室的專題片放映室,一部《天路上的下莊人》被循環播放著,將下莊人在巍巍大山間鑿出絕壁天路的一幕幕畫面呈現在游客面前。

鄉村振興,既要塑形,也要鑄魂。在數字技術迅速發展的當下,鄉村文化需要依托數字技術創新文化業態、文化體驗,拓展文化場景、文化空間,借以數字化手段惠及更多群眾。

走出閉塞迎春陽,數字化的東風吹遍絕壁天路下的下莊村,下莊文化、下莊精神、下莊故事,正依托數字技術“破屏出圈”。

文化教育“上云端”

土墻、青瓦、木窗,走近愚公講堂旁的一幢老屋,推門而入,便是下莊村數字農家書屋。

數字農家書屋共藏書5000余冊,涵蓋黨政法規、農業生產等多個領域。環顧書屋四周,電腦、電子閱覽屏、智能WIFI路由器等數字化設施一應俱全。

小而美的公共閱讀新空間,讓下莊村村民得以享受優質便捷的公共文化服務。

閑暇之余,村民喜歡來到書屋查閱資料,柑橘種植大戶劉恒保就是其中一位。

“打開手機App掃描二維碼后,很快就能找到疏果修枝等方面的農技專業書籍,太方便了。”劉恒保說,遇上種植難題時,在農技相關的專業書籍中就能找到解決方法。

在下莊村,只要是上線數字農家書屋的書籍,村民在手機上動動手指就能隨時借閱,獲取農業知識和農技指導更加方便快捷。

“我們會定期根據群眾需求,補充更新一定數量的圖書資源,打造村民喜愛的‘文化糧倉。”下莊村黨支部書記、村委會主任毛相林說。

借助各種數字化技術,增強公共文化數字內容的供給能力,提升公共文化服務數字化水平,“云端”讓公共文化服務無時不在、無處不在。

下莊村還以試點建設“學習強國”數字農家書屋為契機,大力推廣電子圖書閱讀,同步接入了數字農家書屋手機端、電腦端、IPTV電視端“三端合一”的全媒體傳播矩陣,并把“學習強國”學習平臺海量化、多樣化的學習資源融入實體農家書屋建設中,推動黨的創新理論、科技知識、新聞資訊等進院壩、進農家。

數字農家書屋滿足了廣大農村群眾的數字化閱讀需求,為培養有文化、懂技術的“新農人”提供了重要陣地,更為鄉村文化振興注入強勁發展活力。

非遺文化“新呈現”

下莊布谷植物染工作室里,袁孝鑫將扎結好的布料先用清水浸泡一會兒,取出后放入盛有染料的容器中,浸泡一段時間后撈出晾干,再根據需要反復浸染,最終得到一塊深淺不均、層次豐富的帶花紋圖案的布料,古樸淡雅,意趣天成。

“90后”返鄉創業村民袁孝鑫有時會在抖音平臺上直播分享扎染的制作過程,還會到村里的小學教孩子們制作扎染產品。

扎染作為我國古老的民間傳統染色工藝,廣泛分布在各地。在下莊村,染坊建于20世紀20年代,村民用一種被稱作“藍子”(靛藍,俗稱板藍根)的植物制作而成的染料進行染色。那時的村民并不追求圖案的美觀,更多是剛需。每當家中有喜事時,村民就會用染好的藍布縫制衣物。

“下莊染坊早已倒塌,很多人對這些歷史已經不甚了解,我從村里的長輩口中了解到下莊染坊的歷史。”袁孝鑫說。

無人傳承的民間技藝,最終只會在時間的長河里慢慢消失。

帶著對染布技藝的濃厚興趣,袁孝鑫一邊學習一邊實踐,回村創辦了下莊布谷植物染工作室。2022年11月,巫山縣文化和旅游發展委員會確定袁孝鑫為第六批縣級非物質文化遺產“下莊扎染”項目代表性傳承人。

基于之前的互聯網運營工作經驗,袁孝鑫逐漸意識到,可以通過數字化手段,讓更多人看到、了解“下莊扎染”。

新技術的運用是大趨勢,袁孝鑫表示:“我會嘗試更多的數字手段,將扎染的操作過程記錄下來、傳播開去,將這項技藝進一步傳承弘揚。”

鄉土文化“活起來”

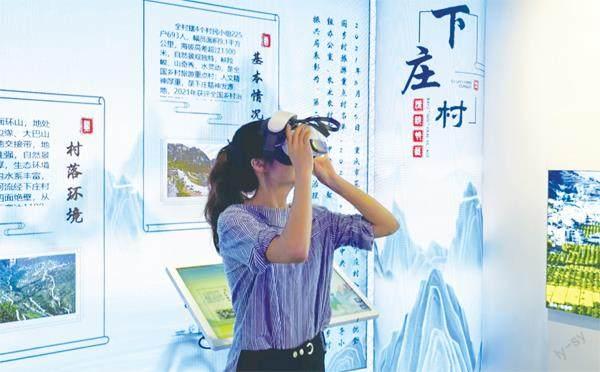

站在堂屋中央,隨著燈光慢慢熄滅,一個渝東北地區典型的木質四合院出現在墻面和地面上,亞亞戲、擺手舞等民俗活動“全景顯示”在眼前……這是正在建設中的巴渝傳統村落數字博物館(下莊館)中展示的一幕。

“這種‘全景顯示主要采用裸眼3D技術,我們到現場實拍后將視頻做成了這種效果。”巴渝傳統村落數字博物館(下莊館)的技術負責人李自杰說,游客進入堂屋后,能通過沉浸式體驗,了解這些鄉土文化。

古村落蘊含著寶貴的文化資源,如何用大家尤其是年輕人喜聞樂見的形式,使其身臨其境感受傳統村落文化的魅力,是數字賦能鄉村文化振興的要義。建設數字博物館,運用數字化的呈現方式,是為了更好地留住鄉愁,留住古老的村落記憶。

2022年7月,重慶市住房和城鄉建設委員會啟動傳統村落數字化保護利用,在渝北區、巫山縣、酉陽土家族苗族自治縣三地建設巴渝傳統村落數字博物館。“今年,我們還將在高新區、江津區打造巴渝傳統村落數字博物館。”市住房城鄉建委相關負責人說。

借此機會,下莊村將修復后的“望韶南軒”歷史建筑打造成巴渝傳統村落數字博物館(下莊館)。博物館完整保留了古石門和清代寬面青磚砌筑的磚墻,門框橫石兩端還雕刻有栩栩如生的鹿與蝙蝠、喜鵲等動物圖案,主要將渝東北地區的鄉土文化和非物質文化遺產,通過數字化方式進行展示、傳播、弘揚。

傳統文化與現代科技在巴渝傳統村落數字博物館(下莊館)實現了完美融合。走過傳統庭院,抬腳跨過高高的門檻,既有依托3D、VR、數字孿生等數字化技術展示的村落文化、非遺文化,又有犁、耙等看得見、摸得著的農耕工具承載的農耕文化,時空的限制被數字手段打破,虛實結合,融通古今,傳統文化在眼前、腳下鮮活盛放。

“接下來,我們將著重提升場景交互功能,讓游客和村民不僅能看,還能參與到這些傳統民俗活動中,而且也會將其納入青少年的思想教育和優秀傳統文化的學習中。”李自杰說,“數字賦能能有效提升我們的文化自信,傳承弘揚咱們的傳統文化,能夠引導、吸引更多年輕人參與到鄉村文化的保護和傳承中來。”