《西游記》與《堂吉訶德》中的契約敘事

20世紀60年代,以探討作品內部的結構規律和各要素之間關系為主要切入點的結構主義敘事學興起,以羅蘭·巴特等人為代表的學者力圖從千變萬化的敘事活動中抽象概括出一個基本的敘事模型。在這其中,法國著名的符號學家格雷馬斯取得了不俗的研究成果,他在代表作《結構語義學》和《論意義》中提出了著名的“行動元”和“符號矩陣理論”,為運用結構主義敘事學分析文學作品提供了獨特的思路。

《西游記》與《堂吉訶德》都成書于17世紀初,都以“游記”形式開展故事情節,它們雖然在內容方面有些許相似之處,但其中涉及的無論是契約的雙方,即師徒、主仆之間的關系、契約履行的過程,還是體現出來的契約精神差異都十分耐人尋味。本文以唐僧、孫悟空師徒和堂吉訶德、桑丘主仆為主線,對兩部作品的契約敘事展開分析。

一、契約雙方的關系

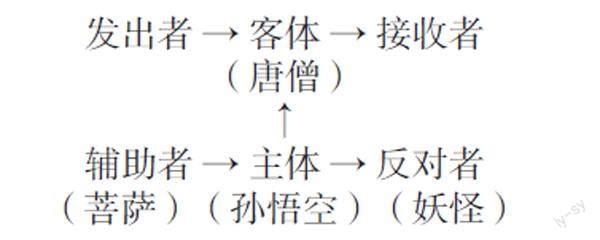

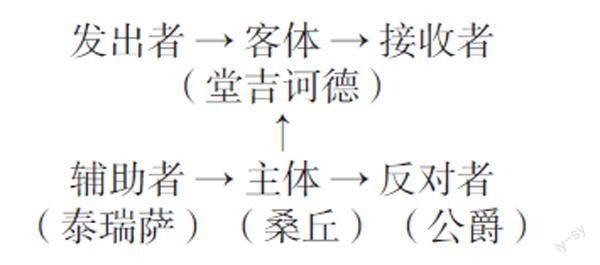

格雷馬斯在普洛普的七個“行動范圍”的基礎上,進一步歸納了六個“行動元”(即“施動者”):主體、客體、發出者、接收者、輔助者、反對者,六種行動元歸屬于兩個范疇——主體與客體(兩個句法施動者)。而句法施動者之間的關系由“愿望”相連接,客體即為主體的愿望對象。

如上述所示,主、客體(主體所追求的愿望對象)為中軸線,作為交際的內容(客體),愿望對象位于信息發出者和接收者之間,而主體的愿望則投射于輔助者和反對者。對應到文本的契約活動中,訂立契約的雙方,也就是孫悟空和唐僧、桑丘和堂吉訶德即為契約的“施動者”。“處在神話型顯現維度上的及物性,即‘目的論關系,經過這一義素的組合,看來是一個體現‘愿望之意義效應的義位。如果是這樣的話,‘民間故事類型和‘戲劇情景類型,由于是按‘愿望接合的第一個施動者范疇來定義的,所以能夠產生一些具體的敘事。”[1]由此看來,《西游記》中孫悟空因有了想要擺脫被壓在五行山下命運的愿望,主動答應護送唐僧西天取經以換取自由,所以孫悟空為契約的主體,唐僧為契約的客體,整個取經之旅為契約履行的過程。《堂吉訶德》中桑丘有了坐上“總督”之位的愿望,答應了做堂吉訶德的仆人,所以桑丘為契約的主體,堂吉訶德為契約的客體,前后兩次出游為履行契約的過程。

在施動者范疇中,除了主、客體這樣名副其實的施動者,還出現了一些境況施動者。格雷馬斯曾以兩類明顯不同的功能作為劃分其他施動者的依據,一類是“在于提供幫助,或促成愿望的實現,或有利于交際”,一類功能則相反,“它們制造障礙,或阻礙愿望的實現,或阻礙對象的交際”。他將這兩種同屬境況施動者的范疇稱為“輔助者”與“反對者”。在《西游記》中,“輔助者”就有各種各樣的角色:出場最為頻繁的就是觀音菩薩,還有為取經活動保駕護航的其他各路神仙。而“反對者”則是人們熟知的白骨精、金角大王之類的對取經活動設置障礙的妖怪。《堂吉訶德》中的“輔助者”則是與桑丘經過一番爭論后無可奈何,只能順從丈夫心意,隨他與堂吉訶德一起“行俠”的泰瑞薩·潘沙。而“反對者”的角色則由堂吉訶德臆想出來的“敵人”擔任,如被看作巨人的風車、被當作軍隊的羊群等旅途上出現的障礙,以及后期派人偽裝成敵人戲弄桑丘的公爵。這些不同的角色皆在整個契約過程中起著至關重要的作用。

(一)契約雙方關系的差異

主要的主題力量有多種分類,如愛情、友情、親情、對某種工作的向往及志向等。“以愿望和需要為一方,以所有的‘懼怕為另一方的對立。由此可見,我們提出的以‘愿望關系為軸心的施動者模型也會出現負的反轉。”雖然兩部小說在契約敘事的部分都由主、客體構成,但最終主體落實契約的動因,連接句法施動者之間的關系的“愿望”卻各不相同。《西游記》更多是由懲罰機制推動運轉,而《堂吉訶德》卻是獎勵機制推動契約最終得以履行。二者形成契約的動因有很大差異。

在《西游記》中,契約主體孫悟空對契約客體唐僧的態度并不是一直謙卑恭順的。剛從五行山下出來,孫悟空為了保護師父,打死了由六個妖精化身的強盜,一向慈悲為懷的唐僧自然見不得,于是便與孫悟空產生了分歧。而孫悟空受不得這樣的說服教育,丟下唐僧,騰云駕霧而去。孫悟空受了龍王“若不保唐僧,不盡勤勞,不受教誨,到底是個妖仙,休想得成正果”[2]的勸說,且他也不想再做弼馬溫被眾仙恥笑,或是過被壓在五行山下的日子,只能妥協,“還去保他便了”。無獨有偶,在后面的取經過程中,他們遇上了善于偽裝的白骨精,唐僧被其所裝的老婦人蒙蔽,對要消滅白骨精的悟空實施了緊箍咒懲罰,于是孫悟空不得不向唐僧屈服。由此可見,孫悟空與唐僧契約落實的動因以被動的懲罰機制為主。

《堂吉訶德》則不同,桑丘和堂吉訶德契約落實的動因主要是正面的獎勵機制。堂吉訶德許諾桑丘做總督,桑丘馬上興沖沖地和泰瑞薩說,“我要能闖上個總督的肥缺,咱們就從爛泥里拔出腳來了……瑪麗·桑卻就可以嫁我選中的姑爺;人家就要稱呼你堂娜泰瑞薩·潘沙;你坐在教堂里,身底下要鋪著毯子、墊子和綢單子,城里那些鄉紳夫人看了只好白著眼干瞪……隨你還有多少話,小桑卻得做伯爵夫人”。[3]由此可見,桑丘落實契約主要是為了能夠做總督,提高自己一家人的身份地位,能夠過上讓別人羨慕的好日子,所以他心甘情愿地跟隨堂吉訶德有了三次游俠生活。

(二)契約雙方關系的相似之處

在整個契約活動結束后,契約的主體一方都受到了客體的影響,在自身性格、為人處事等方面,或多或少都發生了改變。孫悟空剛開始離經叛道、大鬧天宮,經過唐僧潛移默化的影響,逐漸認識到唐僧慈悲與善良的力量,并服膺于后者濟世救難的宏愿,完成了蛻變。桑丘在游俠過程中也受到了堂吉訶德游俠精神的影響,他曾是一個斤斤計較的市儈農夫,最后做“總督”時,卻將小島管理得井井有條。由此可見,契約的主體方——孫悟空和桑丘皆受到了契約客體方——唐僧和堂吉訶德的行為感召,在契約活動結束后,都或多或少具有了客體方的優秀品質。

二、兩部小說的契約結構

除了行動元理論之外,格雷馬斯還歸納了故事的三種突出結構,即實踐的(考驗、掙扎),契約的(契約的建立與破壞),離合的(分離、回歸)。所謂契約敘事,是指在敘事文學作品中以訂立契約為依據,通常是由“立約→踐約→完約”三個階段所構成的一種敘事模式。這種敘事模式最初源于遠古神話與儀式,在后代敘事文學作品中反復出現。

(一)立約

在《西游記》中,“輔助者”觀音菩薩先與孫悟空在五行山見面,并循循善誘,使孫悟空接受契約。大圣道:“我已知悔了,但愿大慈悲指條門路,情愿修行。”那菩薩對大圣道:“你既有此心,待我到了東土大唐國尋一個取經的人來,教他救你。”大圣聲聲道:“愿去!愿去!”[4]至此,契約主體與“輔助者”完成契約內容的知會。待“輔助者”觀音菩薩與客體唐僧見面并確定了西天取經的事業后,“客體”走向了立約的地點——五行山。在五行山下,唐僧遇到了被壓了五百年的孫悟空,只見他亂招手道:“師父,你怎么此時才來?來得好!來得好!救我出來,我保你上西天去也”,之后,唐僧揭下了山上的封條,立約到此就順利完成了。

與《西游記》相比,《堂吉訶德》立約的過程十分簡單草率,“堂吉訶德對農夫又說又勸又許愿,總之,那個可憐的農夫決定跟他出走,去做他的侍從。堂吉訶德為了讓農夫心甘情愿地跟他走,說也許會在某次歷險之后,轉眼之間得到一個島嶼,那就讓農夫做島嶼的總督。如此這番許愿之后,桑丘·潘沙,也就是那個農夫,決定離開老婆和孩子,充當鄰居的侍從”。沒有什么特殊儀式,經過了契約“客體”對主體簡單的游說就完成了立約。但由于契約主體桑丘一開始具有的狡黠自私的性格,他還對立約的結果反復確認過,“游俠騎士大人,您別忘了您許諾的那個島嶼。無論島有多大,我都能管理”。[5]而客體堂吉訶德沉迷在自己的幻想世界中,總會給桑丘非常篤定的回答,“我給你的會比我承諾給你的還多,這很容易做到”。《西游記》的立約有“輔助者”的介入,是在多方力量的促使下形成的契約。而《堂吉訶德》十分草率,主體只是經歷了客體的一番游說就與其簽訂了契約。

(二)踐約

西游之行的踐約過程十分辛苦,師徒經歷了九九八十一難。在這其中遇到了不少契約“反對者”(也可稱作敵手),例如想要和唐僧結為秦晉之好的女兒國國主、想吃唐僧肉的各路精怪,等等。他們都企圖打破契約“客體”的位置來達到自己的各種目的。而契約主體孫悟空憑借自己超強的能力,并在“輔助者”菩薩等各路神仙的幫助下守住了契約“客體”唐僧。桑丘踐約的過程也充滿了離奇與曲折。在旅途過程中,契約客體堂吉訶德總會幻想出各種“反對者”并與其進行決斗。例如他曾把風車看成巨人,將車隊的馬夫想象成劫持車上夫人的盜匪。在這其中,契約主體隨時都要為客體的人身安全殫精竭慮。主體從一開始對客體的被動保護,到后來被客體身上的精神熏陶之后,主動跟上客體的思想行動,整個過程都積極實踐對客體的約定,如桑丘說,“即使我條件一般,卻能說到做到”。雖然孫悟空遇到的都是有非凡神力的精怪,桑丘遇到的只是堂吉訶德腦海中的假想敵,但兩者踐約的過程都經歷了許多坎坷,同時,也充滿了契約主客體之間許多的矛盾與沖突,但最終都得到了化解。

(三)完約

《西游記》中契約的完成算是一個皆大歡喜的結局,師徒一行五位取得真經,皆功德圓滿,徑回東土,五圣成真。經過漫長的九九八十一難,主體孫悟空出色地完成了護送客體西天取經的任務,契約內容圓滿完成。《堂吉訶德》中的契約完成在堂吉訶德與桑丘的第三次冒險中——桑丘·潘沙被授予了“總督”一職,管理一座小海島。雖然桑丘從被任命到離職只有十天的時間,但他在職期間秉公辦案、明斷秋毫,受到了當地人的贊揚。孫悟空修成正果,桑丘當上了總督。雖然在踐約過程中,兩者都頗費了一番工夫,但最終都完成了契約,獲得了立約時所期許的結果。

三、契約活動中凸顯出的文化思想

在《西游記》中,契約主體與客體簽訂契約雖然是懲罰機制在起作用,但是背后更深層次的原因其實源自貫穿整個小說的儒家文化背景。雖然《西游記》中同時包含儒、釋、道三教的體系,但是更加充盈的內容還是由傳統儒家思想構成的。唐太宗賜其姓唐并與之結拜為兄弟,這就將玄奘約束在了儒家的禮法之中。“唐僧”要求玄奘忠于國家,“御弟”要求玄奘忠于皇帝本人。“外托君臣之義, 內結骨肉之恩。”唐僧對唐太宗始終履行著君臣之禮。而孫悟空雖然是在履行契約護送唐僧西天取經,但是其中也蘊含著儒家深厚的忠義思想。唐僧既然將他從五行山下救出,孫悟空自得有恩必報,護送其去西天取經。

《堂吉訶德》契約活動中的主、客體更多地踐行了游俠精神。游俠精神意味著彬彬有禮、忠誠、愛護弱者、勇敢等,桑丘在跟隨堂吉訶德行俠仗義的過程中,慢慢理解并踐行了堂吉訶德心目中的游俠“通曉天文、地理、醫學、法學等的全才,應該愛國愛民、不懼艱險、維護正義……”品質。他們在游歷過程中體現出來的精神是可貴的。在當“總督”的過程中,桑丘機靈、智慧、秉公執法,甚至最后嘲諷了當時的不良風氣。身為桑丘榜樣的堂吉訶德則更不必說,他打爛了木偶戲臺以解救受苦的農民,他懲罰財主以報小雇主所受的皮肉之苦。這些行為看似荒誕,實則有著堂吉訶德對人們的同情,體現出他對舊勢力的反抗。

四、結語

結構主義雖然是一個老生常談的話題,但契約敘事作為其中一個重要類別,卻鮮有人問津。作為同是“游記體”形式的小說,《西游記》與《堂吉訶德》有著各自不同的契約施動者,契約主、客體的關系也各有差異。雖然兩部小說的契約結構十分相似,都遵循了格雷馬斯提出的“立約→踐約→完約”三部分,但是其中各個行動元所起的作用也略有不同。由于兩部小說具有不同的文化背景,儒家思想貫穿了孫悟空與唐僧的契約活動,而桑丘與堂吉訶德的經歷中則充滿著文藝復興以來的人文關懷思想。

參考文獻:

[1][法]A·J·格雷馬斯,著.結構語義學[M].蔣梓驊,譯.天津:百花文藝出版社,2001.

[2][明]吳承恩.西游記[M].北京:中華書局,1973.

[3][5][西班牙]塞萬提斯,著.堂吉訶德[M].楊絳,譯.北京:人民文學出版社,1979.

[4][明]吳承恩.西游記[M].北京:中華書局,1973.

(作者簡介:王卓敏,女,碩士研究生,西藏民族大學,研究方向:比較文學與世界文學)

(責任編輯 劉月嬌)