標(biāo)準(zhǔn)頸動脈內(nèi)膜切除術(shù)后血管幾何形態(tài)特征對血管內(nèi)血流動力學(xué)狀態(tài)的影響

安思龍,陳健龍,蔡仁端,符策銳,王振平,宋智勇,劉朝暉

1.海南醫(yī)學(xué)院,海南 海口 570311;2.海南省人民醫(yī)院海南醫(yī)學(xué)院附屬海南醫(yī)院,海南 海口 570311;3.北京科技大學(xué),北京 100083

生物流體力學(xué)研究發(fā)現(xiàn),頸動脈分叉部位易發(fā)生湍流現(xiàn)象,頸動脈竇部外側(cè)壁較其他部位承受更低壁面剪切力(wall shear stress,WSS)影響[1]。血管內(nèi)湍流、低WSS可以對血管內(nèi)皮造成機(jī)械力損害,誘導(dǎo)一系列慢性炎癥反應(yīng)導(dǎo)致血管硬化發(fā)生。準(zhǔn)確評估CEA 手術(shù)后血管幾何形態(tài)對流體力學(xué)狀態(tài)的影響,可以預(yù)測局部血栓形成、斑塊形成和血管再狹窄等危險事件,對臨床醫(yī)療有重要參考價值[2]。

計算流體力學(xué)(computational fluid dynamics,CFD)是研究血流動力學(xué)的重要數(shù)學(xué)模擬手段。本研究前期工作針對頸動脈3D 血管結(jié)構(gòu)建立數(shù)學(xué)模型,通過3D 打印技術(shù)配合顯微粒子成像(micro-scale particle image velocimetry,Micro-PIV)技術(shù)精準(zhǔn)測量實體模型流場特征[3],驗證了本研究所建CFD 數(shù)值模擬有效性和準(zhǔn)確性。目前,在血流動力學(xué)領(lǐng)域同時開展物理和數(shù)學(xué)模擬的研究很少見報道。

本研究通過對CEA 術(shù)后頸動脈竇部(bulb)管徑、頸總動脈(common carotid artery,CCA)遠(yuǎn)段管徑、頸外動脈(external carotid artery,ECA)和頸內(nèi)動脈(internal carotid artery,ICA)分叉角度、Bulb/CCA管徑比值等血管幾何形態(tài)特征的測量,利用CFD技術(shù)分析管腔內(nèi)血流動力學(xué)狀態(tài),如定性判斷血管內(nèi)有無湍流的發(fā)生、定量測量血管壁WSS 的數(shù)值,以尋找CEA 術(shù)后血管幾何形態(tài)特征對管腔內(nèi)血流動力學(xué)狀態(tài)的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性納入2016 年5 月至2020年12 月在海南省人民醫(yī)院神經(jīng)外科及血管外科行CEA 手術(shù)治療且符合以下納入和排除標(biāo)準(zhǔn)的50 例患者為研究對象。納入標(biāo)準(zhǔn):(1)CEA術(shù)后1周內(nèi)行頭頸部CTA 檢查,影像學(xué)數(shù)據(jù)以Dicom 格式保存;(2)術(shù)前行CTA提示頸動脈粥樣硬化斑塊均有進(jìn)展;(3)手術(shù)方式為標(biāo)準(zhǔn)式CEA,對頸動脈壁切口原位縫合;(4)患者或其家屬在手術(shù)治療前均簽署知情同意書。排除標(biāo)準(zhǔn):(1)CEA術(shù)后行CTA檢查發(fā)現(xiàn)病側(cè)頸動脈仍有重度狹窄或閉塞者;(2)CEA 手術(shù)使用了補(bǔ)片進(jìn)行動脈血管塑形;(3)甲狀腺上動脈起源于頸總動脈或低于頸動脈竇水平處者;(4)合并有頸動脈炎、頸動脈夾層等非動脈粥樣硬化性頸動脈狹窄性疾病者。50 例患者中男性38 例,女性12 例;年齡51~79 歲,平均(67.4±6.1)歲。本研究經(jīng)海南省人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)倫理委員會備案及審批通過。

1.2 構(gòu)建血管模型 CTA 影像學(xué)設(shè)備采用西門子SOMATOM Definition AS 20(Open),圖像重建使用迭代算法SAFIRE 技術(shù),重建層厚1.0 mm。將頸動脈CT圖像序列以DICOM格式導(dǎo)入Materialise公司的醫(yī)學(xué)影像三維重組軟件Mimics19.0中,生成頸動脈血管初步3D 模型,利用Geomagic Wrap 軟件進(jìn)行細(xì)化網(wǎng)格、減少噪音、光順表面等處理平滑。

1.3 構(gòu)建血流動力學(xué)模型 利用Solidworks2018軟件(Dassault Systemes公司,法國)對頸動脈血管實體模型創(chuàng)建出入口平面,將獲取模型導(dǎo)入ANSYS-ICEM中進(jìn)行網(wǎng)格劃分、設(shè)置邊界條件。本研究中邊界條件的設(shè)定:假定血液為不可壓縮、密度為1 055 kg/m3、黏度0.003 99 kg/(m·s)的牛頓流體,血管壁為表面平滑、不可滲透的剛性管壁。質(zhì)量守恒方程和Navier-Stoks方程組成流體域的計算方程。利用Ansys Fluent自帶的CFD-POST 軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和可視化處理,將計算得出的壓力、速度、WSS等數(shù)值進(jìn)行定位、定量采集,以云圖、矢量圖、流線圖、切面圖的形式展示。

1.4 頸動脈血管幾何形態(tài)數(shù)據(jù)測量 頸動脈幾何形態(tài)數(shù)據(jù)的測量基于在Mimics 軟件里生成中心線的功能,測量參數(shù)如下(圖1):CCA遠(yuǎn)段管徑(頸動脈分叉下方1.0~1.5 cm 范圍)、Bulb 管徑(總動脈分叉部水平位置到頸內(nèi)動脈起始段局部膨大部分最寬徑)、ECA近段管徑(分叉以上1.0~1.5 cm且血管前、后壁走行相對平直的部分)、ICA近段管徑(分叉以上1.0~1.5 cm且血管前、后壁走行相對平直的部分)、頸動脈各管徑之間的比值、頸內(nèi)動脈與頸外動脈分叉角。CTA影像資料顯示的是血管內(nèi)造影劑顯影部位,所測管徑均為血管內(nèi)徑。該項操作分別由兩名工作時間3年以上的影像科醫(yī)生執(zhí)行,最終取兩位醫(yī)生測量數(shù)據(jù)的平均值。

圖1 頸動脈幾何形態(tài)、數(shù)據(jù)測量部位示意圖Figure 1 Schematic diagram of carotid artery geometry and data measurement site

1.5 血流動力學(xué)分析

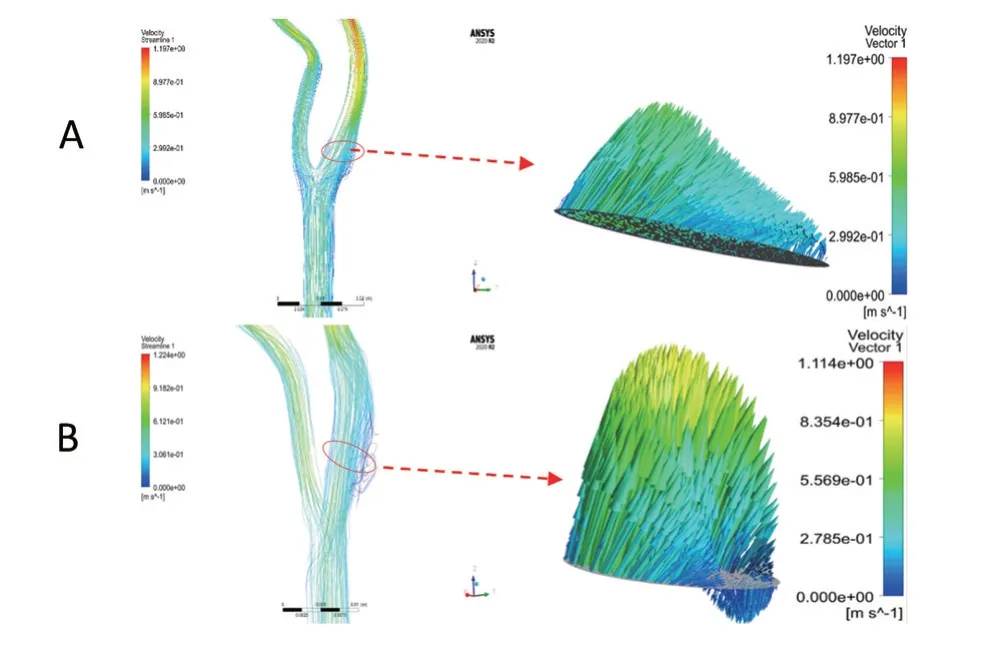

1.5.1 血管內(nèi)湍流現(xiàn)象測定 經(jīng)CFD 計算得出血管內(nèi)流速截面矢量圖以及流線分布圖(圖2),在血管內(nèi)設(shè)置觀測平面,判斷有無湍流現(xiàn)象發(fā)生。判斷標(biāo)準(zhǔn):通過流速截面矢量圖觀察是否有垂直于血管軸線方向或與垂直于血管軸向截面方向的分速度產(chǎn)生,觀察血流流線的流動狀態(tài)是否紊亂。

圖2 設(shè)置觀測平面,截取流速截面矢量圖Figure 2 Setting the observation plane and capturing the flow velocity cross-section vector map

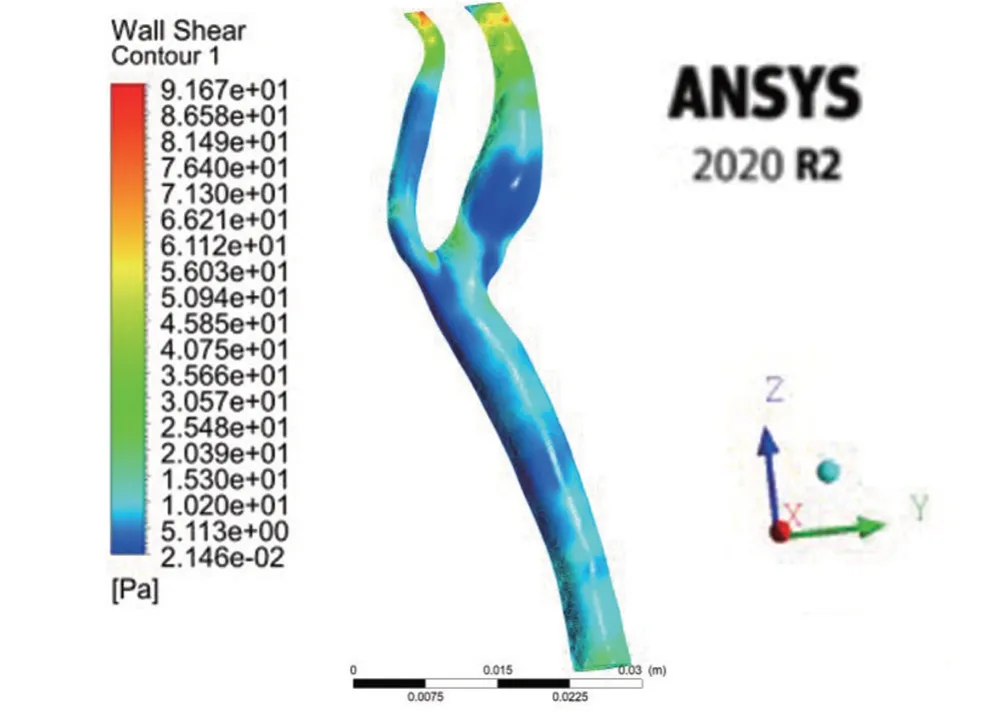

1.5.2 頸動脈竇部外側(cè)壁WSS 數(shù)值測定 經(jīng)CFD 計算后得出頸動脈WSS 分布云圖(圖3),既往研究表明,在頸動脈分叉處,頸動脈竇部外側(cè)壁處相較其他部位存在更低WSS 數(shù)值分布,該處WSS 數(shù)值對于評估血管內(nèi)WSS的分布具有代表性,本試驗將此部位作為測量點(diǎn),測量WSS數(shù)值并記錄。

圖3 頸動脈WSS分布云圖Figure 3 WSS distribution map of carotid artery

1.6 統(tǒng)計學(xué)方法 匯總?cè)抠Y料,利用SPSS 26.0統(tǒng)計學(xué)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計學(xué)分析。計量資料符合正態(tài)分布,以均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差()表示;Bulb/CCA管徑比值≤1 和>1 兩組患者在血管內(nèi)是否產(chǎn)生湍流之間的差異性,采用χ2檢驗;將血管幾何形態(tài)數(shù)據(jù)與頸動脈竇部外側(cè)壁WSS 數(shù)值進(jìn)行Spearman 相關(guān)性分析,將存在顯著相關(guān)性的血管幾何形態(tài)數(shù)據(jù)納入多元線性回歸分析;采用多重二元Logistic 回歸分析導(dǎo)致血管腔內(nèi)形成湍流的血管幾何形態(tài)的獨(dú)立危險因素。以P<0.05為差異具有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

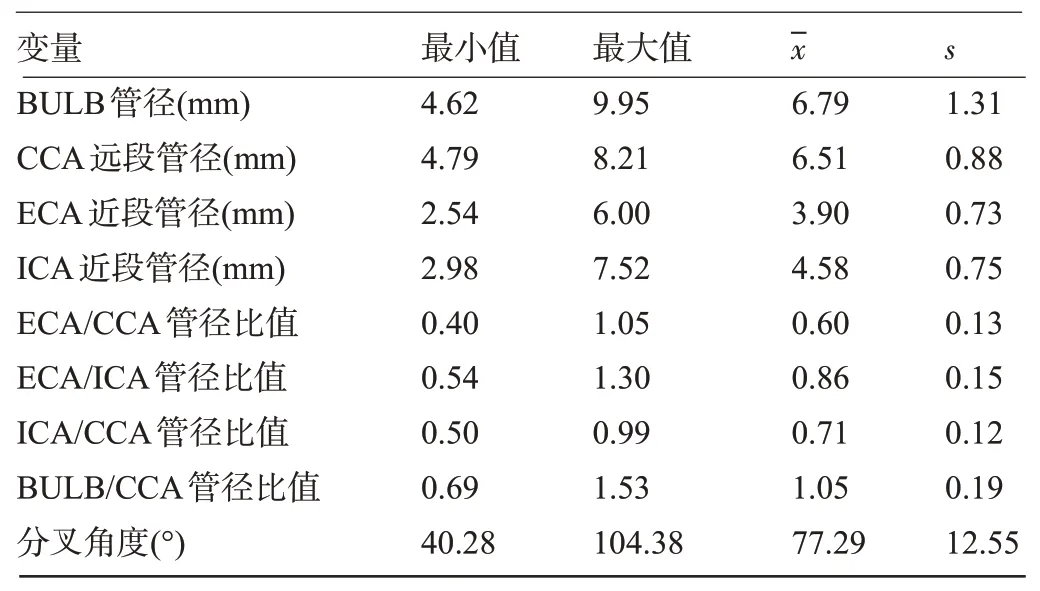

2.1 CEA 術(shù)后頸動脈血管幾何形態(tài)數(shù)據(jù) 通過mimics 結(jié)合患者CTA 影像學(xué)資料測量患者CEA 術(shù)后頸動脈血管幾何形態(tài)數(shù)據(jù),見表1。

表1 患者CEA術(shù)后頸動脈血管幾何形態(tài)數(shù)據(jù)Table 1 Carotid artery geometry data of patients after CEA surgery

2.2 CEA術(shù)后頸動脈竇部外側(cè)壁觀測點(diǎn)WSS數(shù)值 通過CFD模擬計算后處理WSS分布云圖,在云圖上設(shè)置觀測點(diǎn)進(jìn)行定位采集,得出患者CEA術(shù)后頸動脈竇部外側(cè)壁WSS數(shù)值,在50例患者中,竇部外側(cè)壁WSS最大值為11.93 Pa,最小值為0.13 Pa,均值為3.11 Pa。

2.3 CEA 術(shù)后頸動脈管腔內(nèi)有無湍流狀態(tài)數(shù)據(jù) 通過觀察CFD 流速截面矢量圖以及血流流線的流動狀態(tài),發(fā)現(xiàn)在50 例CEA 術(shù)后患者頸動脈血管中有30例(60%)出現(xiàn)湍流,20例(40%)未出現(xiàn)湍流。

2.4 Bulb/CCA 管徑比值與血管內(nèi)有無湍流狀態(tài)的差異 將Bulb/CCA 管徑比值按照管徑比值≤1(共24例,其中血管內(nèi)有湍流8例,無湍流16例)、管徑比值>1(共26例,其中血管內(nèi)有湍流22,無湍流4例)分組,采用χ2檢驗,結(jié)果顯示:在Bulb/CCA 管徑比值≤1 和>1兩組患者中,Bulb/CCA管徑比值>1組患者的CEA術(shù)后頸動脈管腔內(nèi)更容易形成湍流,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(χ2=13.675,P=0.000 217<0.05)。

2.5 CEA 術(shù)后頸動脈血管幾何形態(tài)與觀測點(diǎn)WSS 數(shù)值的相關(guān)性 采用Spearman 相關(guān)分析,發(fā)現(xiàn)Bulb管徑和觀測點(diǎn)WSS數(shù)值呈負(fù)相關(guān)(P<0.05),Bulb/CCA管徑比值和觀測點(diǎn)WSS數(shù)值呈負(fù)相關(guān)(P<0.05),ECA與ICA分叉角度和觀測點(diǎn)WSS數(shù)值呈負(fù)相關(guān)(P<0.05),見表2。

表2 頸動脈血管幾何形態(tài)與觀測點(diǎn)WSS數(shù)值的相關(guān)性Table 2 Correlation between the carotid artery geometry and the WSS values at the observation point

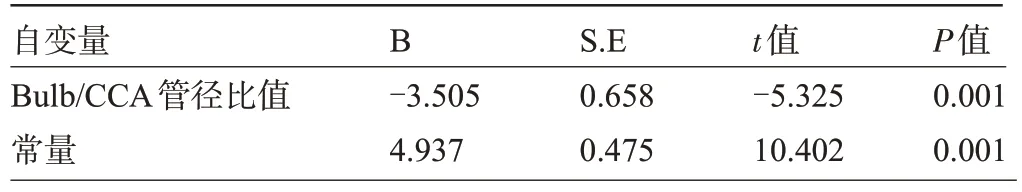

2.6 CEA 術(shù)后頸動脈血管幾何形態(tài)與觀測點(diǎn)WSS 數(shù)值的線性相關(guān)關(guān)系 將與觀測點(diǎn)WSS 數(shù)值存在相關(guān)性的Bulb 管徑、Bulb/CCA 管徑比值(0=管徑比值≤1,1=管徑比值>1)、ECA與ICA分叉角度數(shù)據(jù)納入多元線性回歸分析,采用逐步回歸法的結(jié)果顯示:Bulb/CCA管徑比值與觀測點(diǎn)WSS數(shù)值呈負(fù)性線性相關(guān)關(guān)系(B=-3.505,P<0.05),見表3。

表3 ECA 和ICA 分叉角度、Bulb 管徑與觀測點(diǎn)WSS 數(shù)值的多元線性回歸分析Table 3 Linear regression analysis of ECA and ICA branch angle,Bulb diameter,and WSS value at the observation point

2.7 CEA 術(shù)后頸動脈血管幾何形態(tài)影響湍流產(chǎn)生的獨(dú)立危險因素 將Bulb 管徑、CCA 遠(yuǎn)段管徑、ECA 近段管徑、ICA 近段管徑、ECA 和ICA 分叉角度作為自變量,術(shù)后血管內(nèi)有無湍流狀態(tài)的發(fā)生作為因變量,進(jìn)行多重二元Logistic 回歸分析,結(jié)果顯示:Bulb管徑、CCA遠(yuǎn)段管徑是頸動脈管腔內(nèi)產(chǎn)生湍流的獨(dú)立危險因素(P<0.05),見表4。

表4 血管內(nèi)有無湍流狀態(tài)危險因素的多重二元Logistic回歸分析結(jié)果Table 4 Logistic regression analysis results of risk factors for turbulence state in vessels

3 討論

基礎(chǔ)研究發(fā)現(xiàn),生理狀態(tài)下,血液以穩(wěn)定的層流狀態(tài)流動,對血管壁產(chǎn)生一定程度WSS 的牽張,起到保護(hù)血管內(nèi)皮細(xì)胞的作用。血壓和血流狀態(tài)異常可以損害血管內(nèi)皮細(xì)胞,對血管壁結(jié)構(gòu)產(chǎn)生繼發(fā)改變,造成管腔內(nèi)動脈粥樣硬化的形成[4]。研究發(fā)現(xiàn),頸動脈分叉部位出現(xiàn)湍流[5],頸動脈竇部過低的WSS 等異常血流動力學(xué)狀態(tài),是頸動脈粥樣斑塊形成初始階段的重要生物力學(xué)因素[6]。

大量臨床研究證實,CEA術(shù)后的頸動脈血管幾何形態(tài)特征會對術(shù)后再狹窄的發(fā)生產(chǎn)生一定影響,例如,張克等[7]分析了931 例患者的影像學(xué)資料,結(jié)果顯示術(shù)后頸總動脈直徑<6.8 mm、頸動脈竇部與頸總動脈遠(yuǎn)段管徑比值>1.0 是CEA 術(shù)后血管再狹窄的獨(dú)立危險因素。

本研究發(fā)現(xiàn),頸動脈竇部管徑與頸總動脈遠(yuǎn)心端管徑是血管內(nèi)形成湍流狀態(tài)的獨(dú)立危險因素。頸動脈竇管徑每增加一個單位,血管內(nèi)形成湍流的風(fēng)險增加6.042倍,頸總動脈遠(yuǎn)心端管徑每減少一個單位,血管內(nèi)形成湍流的風(fēng)險增加0.240倍。Bulb/CCA管徑比值也是影響血管內(nèi)形成湍流的重要因素。Bulb/CCA管徑比值≤1,湍流發(fā)生率明顯升高。另外,某些特殊的血管幾何形態(tài)對頸動脈竇部外側(cè)壁WSS 影響很大。頸動脈竇部管徑、頸內(nèi)動脈與頸外動脈分叉角度和觀測點(diǎn)WSS 數(shù)值呈負(fù)相關(guān)線性關(guān)系,隨著頸動脈竇管徑增大、分叉角度的擴(kuò)大,頸動脈竇部外側(cè)壁的WSS 數(shù)值趨于減小。這一結(jié)果表明,在進(jìn)行CEA手術(shù)操作時,術(shù)者在行頸動脈內(nèi)膜剝脫后,可以對血管管徑進(jìn)行適當(dāng)?shù)乃苄危绕涫强刂祁i動脈竇部和頸總動脈遠(yuǎn)段管徑,保持兩者適當(dāng)?shù)墓軓奖戎担梢悦黠@降低術(shù)后血管內(nèi)湍流的發(fā)生、改變頸動脈竇部血管壁的WSS,對預(yù)防術(shù)后血管再狹窄有一定的積極作用[8]。

血管塑形的重點(diǎn)在于動脈管壁縫合方式的選擇。目前,動脈壁切口縫合分為原位直接縫合和使用補(bǔ)片兩種縫合技術(shù)。原位直接縫合對血管管徑塑形接近自然健康的血管形態(tài),術(shù)后血管內(nèi)血流狀態(tài)穩(wěn)定;使用補(bǔ)片縫合,由于擴(kuò)大了頸動脈竇部管徑,頸動脈竇部和頸總動脈的比值增大,術(shù)后局部湍流發(fā)生率明顯增高,但是補(bǔ)片縫合同時也增加了頸總動脈的直徑,可以降低血流紊亂事件的發(fā)生。迄今為止,關(guān)于這兩種手術(shù)縫合方式的臨床對比研究很多,結(jié)論不一。Huizing等[9]對9個隨機(jī)試驗和20個非隨機(jī)試驗的13 219例CEA手術(shù)做了系統(tǒng)回顧分析,術(shù)后30 d 內(nèi)卒中發(fā)生率和術(shù)后再狹窄發(fā)生率,原位縫合組均高于補(bǔ)片組。Marsman 等[10]的薈萃分析和Avgerinos 等[11]對1 737 例CEA 手術(shù)患者的回顧性分析研究顯示,兩種手術(shù)方式在并發(fā)癥、遠(yuǎn)期效果和再狹窄發(fā)生率等方面進(jìn)行比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義。

目前關(guān)于CEA 手術(shù)方式的優(yōu)劣性評價尚無統(tǒng)一認(rèn)識,缺乏高級別的循證醫(yī)學(xué)證據(jù)。歐洲CEA 指南建議常規(guī)使用補(bǔ)片(推薦等級I級,Level A)[12],但也有專家推薦選擇性使用補(bǔ)片[13]。《中國頸動脈內(nèi)膜剝脫術(shù)指導(dǎo)規(guī)范(2015 版)》對手術(shù)方式的選擇雖然沒有具體建議,但是對顯微鏡-CEA (microscopic carotid endarterectomy Micro-CEA)的優(yōu)勢做了詳細(xì)介紹,例如可以獲得清晰的手術(shù)視野,頸動脈壁切口縫合的邊距為1 mm等。目前公認(rèn)的是Micro-CEA手術(shù)原位直接縫合切口對頸動脈管徑影響甚微,術(shù)后頸總動脈和頸動脈竇的血管形態(tài)最接近生理形態(tài)。

本研究有以下幾點(diǎn)局限性:(1)僅納入了單中心50 例患者,樣本量較小,存在一定的選擇偏倚。(2)因CFD技術(shù)的限制,本研究將具有彈性的血管視作剛性管道,將含有細(xì)胞和各種生物分子的血液視為簡單的牛頓流體,不能與真實的在體動脈血管和血流狀態(tài)完全一致。(3)本研究是回顧性分析,沒有做隊列研究,降低了預(yù)測價值。(4)沒有使用健康一側(cè)的頸動脈做對照研究。

綜上所述,CEA患者術(shù)后頸動脈血管幾何形態(tài)特征對管腔內(nèi)血流動力學(xué)狀態(tài)有重要影響,尤其是頸動脈竇管徑、頸總動脈遠(yuǎn)段管徑以及兩者的比值,對頸動脈竇部WSS 數(shù)值和管腔內(nèi)是否形成湍流有顯著影響。對于CEA手術(shù)患者,臨床術(shù)前利用CTA影像資料和CFD技術(shù)分析血管幾何形態(tài)與血流狀態(tài)的關(guān)系,指導(dǎo)術(shù)中進(jìn)行血管幾何形態(tài)的塑形,可以降低術(shù)后血流紊亂的發(fā)生,對減少術(shù)后再狹窄和提高遠(yuǎn)期手術(shù)療效有一定的臨床參考價值。