快樂表情對嬰兒面孔種族知覺窄化的影響:眼動證據*

趙 斌 王安琪 劉少英** 嚴璘璘 劉廣西

(1.浙江理工大學心理學系,杭州 310018;2.杭州錢塘區下沙街道社區衛生服務中心,杭州 310002)

1 引 言

面孔種族知覺窄化是視覺領域常見的知覺窄化現象,即3 個月嬰兒能識別所有種族面孔,6 個月能識別本族和部分他族面孔,9 個月嬰兒不能識別他族面孔,且這一現象具有跨文化的一致性(Kelly,2009;朱丹丹,劉少英,& 徐芬,2013)。研究發現,面孔種族知覺窄化影響嬰兒對本族和他族面孔區別性的社會加工,例如,9 個月嬰兒將本族面孔歸類為“內群體”,而將他族面孔廣泛歸類為“外群體”(Quinn et al.,2016);8 個月嬰兒在不確定情境下,相對于他族更信任本族個體(Xiao et al.,2018)。Lee 等(2017)提出面孔知覺- 社會加工聯結假說,認為嬰兒期面孔種族知覺加工和社會性加工存在聯結。然而,目前研究證據大多集中在面孔種族知覺窄化影響面孔社會性加工,近年來研究者開始探究面孔社會性信息對嬰兒面孔種族知覺窄化的影響。

已有研究發現,表情影響嬰兒面孔識別,Gross 等(2010)發現,7 個月嬰兒熟悉正面中性面孔后,對偏轉3/4 的面孔不能識別,而在快樂和憤怒條件下嬰兒則能識別。Quinn 等(2020)直接探究了表情對嬰兒面孔種族知覺窄化的影響,發現9 個月嬰兒不能識別中性他族面孔,但是能識別快樂和憤怒他族面孔。然而,該研究在熟悉和測試階段均采用了相同情緒的面孔,這無法確定嬰兒的面孔識別是圖像匹配,還是身份識別。此外,這一研究并未回答表情影響嬰兒面孔種族知覺窄化的機制。

近年眼動研究發現嬰兒對不同種族面孔的特征注視和掃描模式存在差異,且這種差異與其面孔種族識別績效相關。在特征注視方面,6~9 個月嬰兒對本族鼻子的注視顯著高于他族,其在測試階段的新異偏好得分與鼻子注視時間呈正相關,而他族面孔則無顯著相關(劉少英等,2016;Liu et al.,2018)。在掃描路徑方面,Gaither 等(2012)發現3 個月嬰兒識別本族面孔的新異偏好得分與其在上下半部分面孔間的掃描頻率呈正相關,對他族面孔則不存在相關;Liu 等(2015)發現在種族偏好中,年長嬰兒相比年幼嬰兒面孔間掃描頻率更高,而這種掃描路徑的發展變化與嬰兒的面孔種族偏好發展有相似的發展進程。

已有研究也發現嬰兒對快樂面孔的眼動模式不同于中性面孔,并且影響嬰兒識別表情面孔。例如,相較于中性面孔,7 個月嬰兒對快樂面孔嘴巴區域的注視時間比例多于眼睛區域(Segal&Moulson,2020),并且,快樂表情的顯著性面孔特征可以幫助嬰兒更好地識別面孔身份(Brenna et al.,2012)。綜上推測,嬰兒對快樂他族面孔的注視或掃描模式也可能不同于中性面孔,而這種眼動模式的變化可能與嬰兒對他族快樂面孔的識別有關。

本研究主要考察快樂表情能否促進已發生知覺窄化的中國嬰兒對他族面孔的識別,并采用眼動技術探究快樂條件下嬰兒面孔識別的注意掃描模式是否不同于中性條件。采用快樂面孔作為材料是因為嬰兒對快樂面孔存在注意加工優勢(Malsert et al.,2020),并能促進嬰兒對面孔的身份識別(Brenna et al.,2012)。研究范式結合Kobayashi 等(2018)的識別范式對視覺配對比較范式進行了改進:增加基線階段控制嬰兒初始注意偏向,并且快樂條件下測試階段采用中性面孔以確保嬰兒進行了身份識別,而非圖像匹配。本研究設計了兩個實驗:實驗一考察6 和9 個月嬰兒對他族非洲面孔知覺窄化情況,并驗證改進范式能否揭示嬰兒面孔種族知覺窄化現象;實驗二考察快樂條件下9 個月嬰兒能否識別他族面孔,并比較快樂和中性條件下嬰兒對他族面孔的注視和掃描模式差異。

2 實驗一

2.1 研究方法

2.1.1 被試

招募杭州市某社區衛生服務院6 個月和9 個月的足月健康嬰兒,最終納入分析的有32 名6 個月嬰兒(男16 名,M=181天,SD=18 天,剔除7 名未完成),32 名9 個月嬰兒(男16 名,M=261 天,SD=32 天,剔除6 名未完成,1 名極端值)。各月齡被試隨機分配到本族和他族條件。

2.1.2 材料

實驗材料取自NimStim 面孔集(Tottenham et al.,2009),17 名成人對面孔進行愉悅度及喚醒度評分,最終選取亞洲和非洲中性女性面孔各4 張(愉悅度及喚醒度得分無差異ps>0.05)及同一身份的快樂非洲女性面孔,如圖1 所示。非洲快樂面孔的愉悅度和喚醒度得分均高于非洲中性面孔(愉悅度:M中性=4.53±1.27,M快樂=5.96±1.44;t=6.94,p<0.001。喚醒度:M中性=4.06±1.35,M快樂=5.51±1.47;t=7.47,p<0.001)。

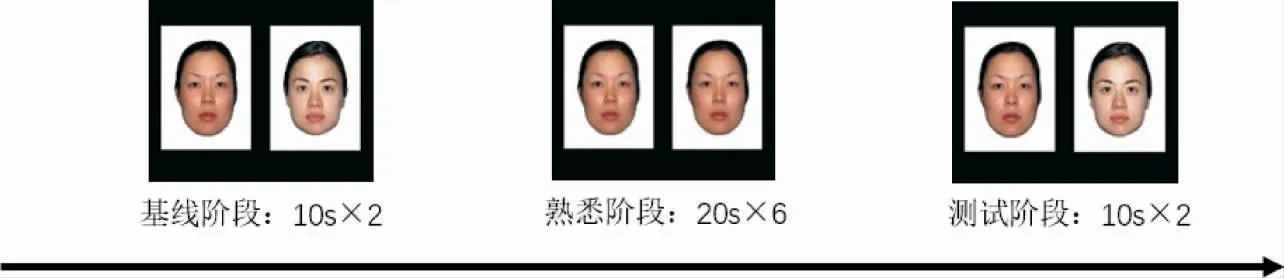

2.1.3 程序

嬰兒通過眼動校準后進入正式實驗。實驗程序如圖2 所示,基線階段兩張不同身份的亞洲中性面孔配對呈現兩次,左右順序平衡,每個試次10s,共20s;熟悉階段由基線階段兩張面孔中任一張面孔配對呈現6 次,每個試次20s,共120s,其中兩張熟悉面孔在被試間平衡;測試階段面孔呈現方式和時間與基線階段一致。

圖2 實驗流程(中性亞洲女性面孔為例)

2.1.4 數據分析

根據以往眼動研究,嬰兒充分熟悉面孔的指標為熟悉階段后三試次注視時間總和顯著低于前三試次(Xiao et al.,2014);嬰兒測試階段面孔識別能力的指標為新異偏好得分[新面孔注視時間/(新面孔注視時間+舊面孔注視時間)×100%,其中新舊面孔指熟悉階段是否出現]。為了控制嬰兒對面孔的初偏好,基線階段的新異偏好得分計算與測試階段相同。

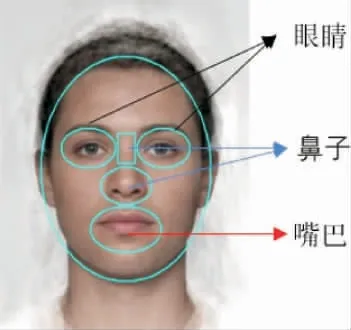

眼動興趣區域劃分為:整臉、眼睛、鼻子和嘴巴區域(圖3)。面孔特征注視采用測量指標為面孔興趣區域注視時間比例,如:鼻子注視時間比例=(鼻子注視時間/整臉注視時間×100%)。

圖3 面孔興趣區域(AOI)劃分

眼動掃描路徑定義為嬰兒在興趣區域間兩個連續注視點所在位置之間的路徑。首先劃分為面間路徑和面內路徑,其次面內路徑包括:特征間路徑(眼睛- 眼睛、眼睛-鼻子、眼睛-嘴巴、鼻子-嘴巴),特征-非面孔特征(特征到面孔內非特征區域)和特征保持(同一特征區域)。面孔掃描模式采用測量指標為掃描路徑頻次比例,如:面間路徑掃描頻次比例=(面間掃描頻次/總掃描頻次)×100%。

2.2 結果

2.2.1 熟悉面孔

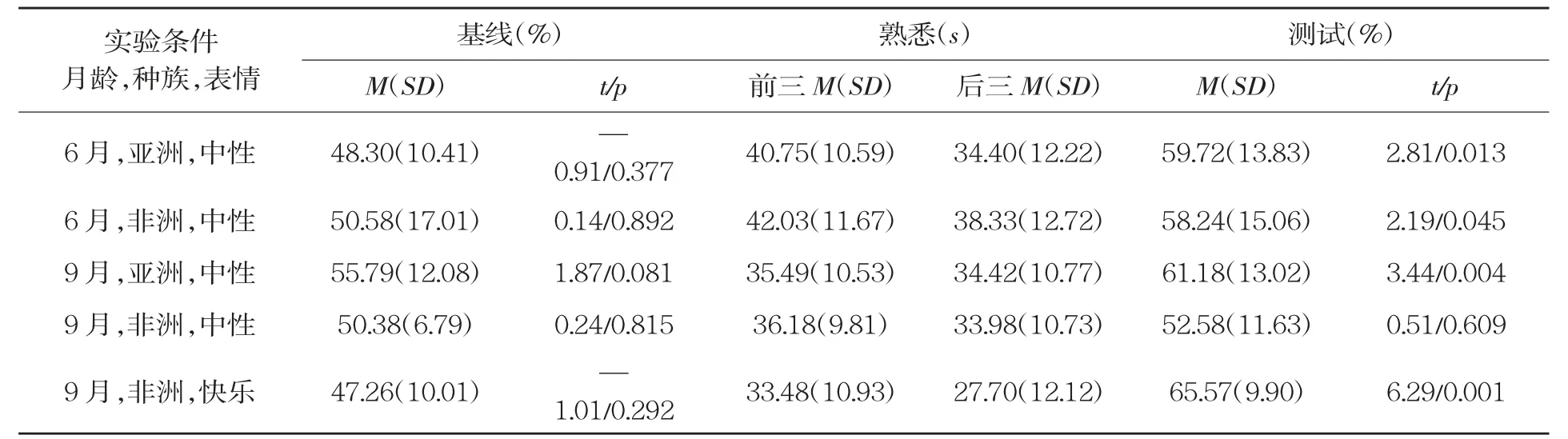

表1 是嬰兒熟悉階段的注視時間。為了檢驗嬰兒是否已熟悉面孔,以熟悉試次(前三試次,后三試次)、月齡(6 個月,9 個月)、種族(本族,他族)為自變量,進行重復測量方差分析。結果發現,熟悉試次的主效應顯著F(1,60)=10.20,p=0.007,η2=0.14,前三試次的注視時間顯著高于后三試次,其他主效應和交互效應均不顯著(ps>0.05)。這說明嬰兒均已熟悉面孔。

表1 嬰兒在熟悉階段的注視時間和基線、測試階段的新異偏好得分

2.2.2 新異偏好

如表1 所示,嬰兒新異偏好得分與隨機水平50%進行單樣本t 檢驗,基線階段均無顯著差異;測試階段,6 個月嬰兒對本族和他族面孔,9 個月嬰兒對本族面孔的新異偏好得分均顯著高于隨機水平,而9個月嬰兒對他族面孔新異偏好得分與隨機水平無差異。這表明,6 個月嬰兒能識別本族和他族面孔,9 個月嬰兒只能識別本族面孔,而不能識別他族面孔,這驗證了改進的視覺配對比較范式的有效性,確認了9個月嬰兒不能識別他族非洲面孔。實驗二將比較9 個月嬰兒在快樂和中性條件下對他族面孔的識別和注意掃描模式的差異。

3 實驗二

3.1 被試、材料與程序

快樂條件下納入分析為16 名9 個月嬰兒(男8 名,M=278 天,SD=43 天,排除4名未完成)。

材料為非洲快樂女性面孔,如圖1c。程序將實驗一中他族非洲條件下熟悉階段中性面孔更換為同身份快樂面孔,基線和測試階段不變。

3.2 結果

3.2.1 熟悉面孔

配對樣本t 檢驗發現,熟悉階段嬰兒對他族快樂面孔前三試次的注視時間顯著高于后三試次t(15)=2.60,p=0.014,說明嬰兒已熟悉面孔。

3.2.2 新異偏好

如表1 所示,基線階段新異偏好得分與隨機水平無差異,測試階段新異偏好得分顯著高于隨機水平。這表明9 個月嬰兒熟悉他族快樂面孔后,能夠識別他族面孔。

3.2.3 眼動分析

結合實驗一數據,比較快樂和中性條件下9 個月嬰兒對他族面孔注意掃描模式的差異。

3.2.3.1 面孔特征注視時間比例

嬰兒各實驗階段面孔內部特征注視情況如表2。熟悉階段:為了比較快樂和中性條件下嬰兒對面孔特征的注視差異,以表情條件(快樂、中性)為被試間變量,面孔特征(眼睛、鼻子、嘴巴)為被試內變量,對特征注視比例進行重復測量方差分析。結果顯示,僅面孔特征主效應顯著F(2,29)=55.47,p<0.001,η2=0.79;表情條件主效應、表情與興趣區域交互作用均不顯著(ps>0.05)。

表2 9 個月嬰兒對他族快樂和中性面孔特征注視比例[M(SD)%]

測試階段將實驗階段(基線、測試)納入被試內變量,進行與熟悉階段相同的分析,結果顯示,僅面孔特征主效應顯著F(2,29)=93.83,p<0.001,η2=0.89;表 情 和實驗階段主效應及交互作用均不顯著(ps>0.05)。以上結果表明,各實驗階段嬰兒對快樂和中性條件下的面孔特征注視不存在差異。

3.2.3.2 掃描路徑

快樂和中性條件下9 個月嬰兒在各實驗階段對配對面孔的掃描路徑頻次比例如表3 所示。

表3 9 個月嬰兒對他族快樂和中性面孔掃描路徑的頻次比例[M(SD)%]

熟悉階段:為了比較嬰兒面內、面間掃描的表情條件差異,進行表情條件2(中性、快樂)×掃描路徑2(面間、面內)的重復測量方差分析。結果顯示,掃描路徑主效應顯著F(1,30)=52.53,p<0.001,η2=0.67;其他主效應和交互作用均不顯著(ps>0.05)。面內路徑分析顯示,掃描路徑主效應顯著F(2,29)=28.95,p<0.001,η2=0.491;表情主效應和其他交互作用均不顯著(ps>0.05)。這說明在熟悉階段嬰兒對快樂和中性面孔的掃描方式相似。

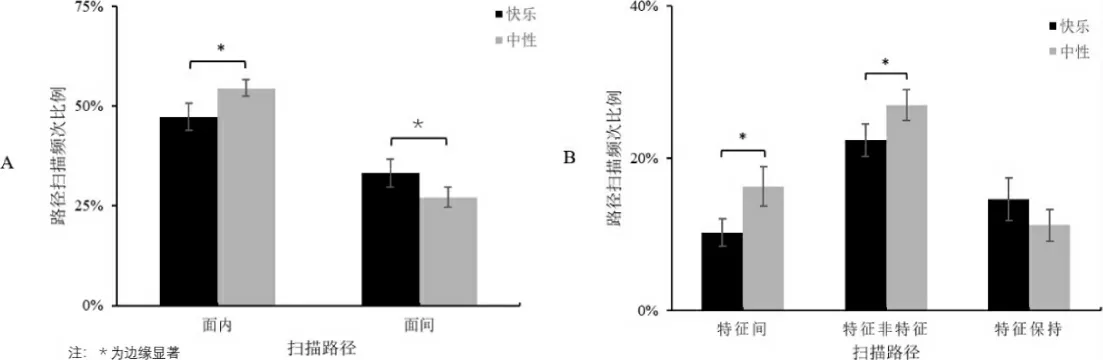

測試階段納入實驗階段2(基線、測試),進行與熟悉階段相同的面內面間路徑分析,結果發現:掃描路徑主效應顯著F(1,30)=15.17,p=0.001,η2=0.34;掃描路徑與實驗階段交互作用顯著F(1,30)=30.83,p<0.001,η2=0.51;表情條件與掃描路徑交互作用顯著F(1,30)=4.17,p=0.050,η2=0.12,如圖4A 所示(誤差線為標準誤),面間掃描頻次比例,快樂條件大于中性條件(p=0.078),而面內掃描頻次比例,中性條件大于快樂條件(p=0.031);其他主效應和交互效應均不顯著(ps>0.05)。這說明,與中性條件相比,嬰兒在快樂條件下對他族面孔的面內掃描頻率更低,但面間掃描頻率更高。

圖4 嬰兒在基線和測試階段各路徑的掃描比例

面內路徑分析發現,實驗階段主效應顯著F(1,30)=19.76,p<0.001,η2=0.40;掃描路徑主效應顯著F(1,30)=25.15,p<0.001,η2=0.46;掃描路徑與表情條件交互作用顯著F(2,29)=3.37,p=0.018,η2=0.39,如圖4B 所示,特征間、特征- 非特征路徑的掃描頻次比例,快樂條件均小于中性條件(p=0.013;p=0.019);特征保持在表情條件間無顯著差異;其余主效應和交互作用均不顯著(ps>0.05)。這表明,相較于中性條件,嬰兒在快樂條件對他族面孔特征間和特征-非特征掃描頻次比例更低。

4 討 論

本研究結果主要發現:(1)在改進實驗范式下,6 個月嬰兒能識別本族和他族面孔,9 個月嬰兒只能識別本族面孔,不能識別他族面孔;(2)9 個月嬰兒熟悉快樂表情后,能識別他族面孔;(3)嬰兒在快樂和中性條件下對面孔特征的注視無差異,掃描路徑存在差異。

實驗一嬰兒面孔種族知覺窄化的結果驗證了改進范式的有效性,實驗二9 個月嬰兒在快樂條件下能夠識別他族面孔,這與Quinn 等人(2020)的研究結果一致,并且本研究排除了圖像匹配,證明了快樂表情能抑制嬰兒的面孔種族知覺窄化,這支持了嬰兒面孔加工的“知覺-社會聯結”假說,為面孔社會性信息影響嬰兒面孔知覺加工提供了更有力的證據。

本研究首次基于眼動技術探索了快樂表情促進嬰兒識別他族面孔的注意機制。相比中性面孔條件,嬰兒在熟悉快樂面孔后,在測試階段的掃描比例面孔間更高而面孔內更低,這種掃描方式的差異與嬰兒面孔種族偏好發展的掃描模式相似。面間掃描代表嬰兒在對比兩個面孔(Liu et al.,2015),嬰兒在快樂條件下更多的面間掃描,更少的面內掃描,可能意味著嬰兒采用了更有效的面間對比加工策略來區分新舊面孔。面內路徑的分析結果發現,相較于中性條件,快樂條件下嬰兒特征間掃描更少。這與嬰兒對本族面孔的掃描模式不同,相較于他族面孔,9 個月嬰兒對本族面孔特征間掃描頻率更高(Xiao et al.,2014)。面孔特征間的注視轉換掃描可能與結構信息加工有關(Maurer,Le Grand,& Mondloch,2002),8 個月嬰兒更多利用結構信息加工本族面孔,對于他族面孔則更多利用特征信息(Ferguson,2009),這說明嬰兒熟悉快樂表情后對他族面孔識別并沒有采用與本族面孔相似的掃描模式,而有可能基于快樂表情的顯著性面孔特征幫助嬰兒更好地識別面孔(Brenna et al.,2012)。因此,嬰兒在快樂條件下區分新舊面孔時可能采用了面孔間顯著特征對比策略。

與預期不一致的是,在特征注視和掃描模式下,本研究沒有發現嬰兒在熟悉階段對快樂和中性面孔的注視模式差異。這與以往研究的分歧可能是因為,材料呈現范式差異,以往研究考察表情間掃描差異采用被試內設計,通常呈現時間為5~10s,而本研究中熟悉階段表情條件為被試間設計,每個被試只會看到快樂或中性面孔,且呈現時間為120s。由此猜測面孔特征注視模式的表情條件差異可能發生在早期的加工階段,這受限于當前的眼動技術,未來可采用腦電技術探測。

總之,本研究利用眼動技術,采用改進的視覺配對比較范式,發現快樂表情能抑制9 個月嬰兒的面孔種族知覺窄化,并發現嬰兒對快樂條件他族面孔的掃描模式不同于中性條件。這一研究結果可為面孔知覺-社會加工聯結假說提供了支持,并且為抑制嬰兒的面孔種族知覺窄化、減少種族偏見提供新的途徑。