動態情境對特質焦慮個體面孔表情知覺的影響*

宋素濤 肖觀來 尚琬婷 趙詩夢 高世豪 王 榮 武 笛

(1.山東師范大學信息科學與工程學院,濟南 250358;2.濟南大學教育與心理科學學院,濟南 250022;3.東北師范大學心理學院,長春 130024;4.山東師范大學學生心理健康教育中心,濟南 250358)

1 引 言

表情是我們在社交過程中識別他人情緒的主要依據。基于情緒類別理論,研究者認為表情識別主要依賴于面部構型特征(Ekman,1993)。因此,大量研究集中于對個體獨立面孔表情的加工。然而,現實生活中,面孔表情的出現往往伴隨大量的情境信息。近年來,一系列研究聚焦于情境對面孔表情識別的影響(Song,Wu,& Feng,2022;Xu,Yang,Tan,& Lin,2017;李婉悅,譚群,劉燊,韓尚鋒,張林,徐強,2020;宋素濤,江敏,佟月華,全麗娜,王榮,2020;宋素濤,張偉濤,等,2022)。

情境是指與中心項目或事件有關聯的背景信息或要素,既包括客觀的環境,也包括主觀的情緒、態度以及相互之間的關系(Barrett,Mesquita,& Gendron,2011)。情境對個體面孔表情識別的影響主要體現在:當情境與表情信息一致時,會促進面孔表情識別;兩者相沖突時,會阻礙面孔表情識別(Barrett et al.,2011;胡治國,劉宏艷,2015)。早期有研究者在情境圖片中間加入人臉表情圖片,要求對人臉面孔表情的類型做出判斷。行為研究發現,被試在人臉表情和情境一致的條件下,反應時較短(Righart&De Gelder,2008)。事件相關電位也給情境影響面孔表情識別研究提供了生理學證據(Hassin,Aviezer,&Bentin,2013;Xu et al.,2017)。此外,研究發現情境對中性面孔識別具有引導作用,情境會將自身的情緒“賦予”中性面孔。Kuleshov 在其實驗中將兩張中性臉特寫鏡頭和三種不同情感(愉悅、悲傷、饑餓)的情景剪輯到一起,結果發現,觀眾在看完三個電影序列后,認為中性臉表達的情感與影片中的場景一致,該實驗結果被稱為Kuleshov 效應(Prince&Hensley,1992)。

除情境信息外,個體自身的人格特征等也會影響其對面孔表情的知覺。比如,特質焦慮可以影響人們對面孔表情的加工(Park,Vasey,Kim,Hu,&Thayer,2016;李婉悅,韓尚鋒,劉燊,楊亞平,張林,徐強,2019)。特質焦慮是一種比較穩定的人格特質(Spielberger,1966),高特質焦慮個體在沒有特別的焦慮事件誘發下,也保持著較高的焦慮水平,從而較易形成認知偏差而損害認知能力和行為表現。目前的觀點認為,焦慮對認知功能的損害是因為對刺激信息的歸因偏向,傾向于將模糊刺激知覺為威脅性刺激。例如,在面孔表情分類任務中,高特質焦慮者更容易將中性表情識別為負性表情,而低特質焦慮者沒有出現這種偏向(Park et al.,2016)。

也有研究同時關注特質焦慮與情境因素在面孔表情識別中的效應。研究利用靜態場景對特質焦慮個體面孔表情識別的情境效應進行研究,發現高特質焦慮組對情緒面孔識別并未表現出顯著的場景效應,而低特質焦慮組則效應顯著,表明高特質焦慮者在情緒識別中較少受到靜態場景信息的影響(李婉悅,韓尚鋒,劉燊,楊亞平,張林,徐強,2019)。該研究關注的是積極與消極表情,而在現實生活中我們所接觸的表情并不總是具有鮮明的情緒特點,往往是情緒色彩較少的中性面孔,且該類面孔更容易受到情境影響。此外,過往有關面孔加工情境效應的研究所采用的情境材料多是靜態場景圖片,而動態情境比靜態情境包含更加豐富的信息。研究顯示動態情境更能吸引個體的眼球注意(Barratt,Rédei,Innes-Ker,& Van de Weijer,2016),動態情境下的面孔加工也能夠更好地整合情境信息(Calbi et al.,2017),個體在加工動態刺激時腦部激活更強(Hayes et al.,2020)。那么個體在更具生態性的動態情境下加工不具有情緒色彩的中性面孔時,加工特點如何?高、低特質焦慮個體還會顯現出加工差異嗎?這是本研究主要探討的問題。

綜上,已有研究多是直接針對靜態孤立的積極和消極面孔,但從維度上將表情知覺與情境相結合的研究較少,特別是少有研究考察更具生態效度的動態情境對不同特質焦慮水平者表情知覺的影響。因此,本研究探討動態情境對特質焦慮個體表情知覺的影響。研究假設:(1)動態情境下,高、低特質焦慮個體的效價與喚醒度知覺均會表現出顯著的情境效應:相比中性情境,恐懼情境下,被試對面孔效價評定更消極;愉悅情境下,被試對面孔效價評定更積極。恐懼與愉悅情境下被試對面孔喚醒評分會高于中性情境。(2)由于高特質焦慮個體具有負性歸因偏向,我們假設高特質焦慮組在三種情境下對面孔效價評分均比低特質焦慮組更加消極。(3)動態情境會影響高低特質焦慮者對中性表情的識別,低特質焦慮組會將面孔劃分為與情境一致的情緒類型,而高特質焦慮組更容易將面孔判斷為負性表情。

2 對象與方法

2.1 研究對象

采用狀態-特質焦慮問卷(STAI)(李文利,錢銘怡,1995)測查了某大學在校生400 名,回收有效問卷368 份。將問卷按得分從高到低排序,取得分高的前25%作為高特質焦慮組,得分低的后25%作為低特質焦慮組,再從高特質焦慮組和低特質焦慮組中各隨機抽取20 名被試作為最終實驗被試。其中高特質焦慮組男生13 名,女生7 名;低特質焦慮組男生14 名,女生6名。被試平均年齡19.7 歲,高特質焦慮組特質焦慮得分M=58.2,SD=4.50;低特質焦慮組得分M=32.5,SD=5.87。獨立樣本t 檢驗表明高、低特質焦慮組特質焦慮得分差異顯著(t(38)=20.50,p<0.001)。被試的視力或矯正視力正常。

2.2 實驗刺激

2.2.1 面孔材料

為使被試產生中性臉面孔正在凝視視頻空間外視頻的錯覺,實驗選取45 度側臉圖像,取自奈梅亨面孔數據庫(The Radboud Faces Database,RaFD)(Langner et al.,2010)。為了控制由于凝視方向和臉部朝向引起的潛在的混淆效果,實驗選取了朝向不同方向的人臉作為實驗材料。最終選擇了36 張不同的中性面孔圖片,包括18 張男性面孔(9 張朝向左邊,9 張朝向右邊)和18 張女性面孔(9 張朝向左邊,9 張朝向右邊)。

2.2.2 情境材料

情境材料來源網絡,招募20 人對情境材料進行效價與喚醒預評定。重復測量方差分析表明,效價主效應顯著,F(2,57)=176.59,p<0.001,η2=0.33,Bonferroni 事后檢驗表明,三種情境對彼此的差異顯著(M愉悅=6.27,M中性=5.00,M恐懼=3.28,SD愉悅=0.90,SD中性=0.78,SD恐懼=1.13,ps<0.001)。喚醒度主效應顯著,F(2,57)=108.83,p<0.001,η2=0.23,Bonferroni 事后檢驗表明,恐懼與愉悅情境的喚醒顯著高于中性情境(M愉悅=4.33,M中性=3.38,M恐懼=6.34,SD愉悅=1.52,SD中性=1.30,SD恐懼=1.75,ps<0.001);三種情境對彼此的差異顯著。這些結果表明,情境材料的選擇符合實驗要求,材料在喚醒與效價維度的特點與已有研究一致(Calbi et al.,2017)。

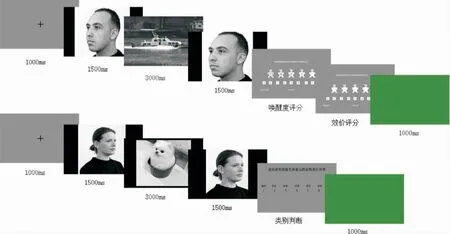

最終,情境材料包括中性(n=12)、恐懼(n=12)、愉悅(n=12)三個類別,共36 個動態場景(灰度化并去除聲音),每個場景長度為3s。快樂場景主要內容為可愛小動物和小孩子笑的材料,恐怖場景主要包括恐怖襲擊、蛇、兇猛動物等素材,中性場景主要包括城市、建筑物、麥田等(圖1)。

圖1 情境舉例

2.2.3 電影合成

通過連接三個鏡頭來制作6s 長的電影序列。

(1)掃視鏡頭一:將中性面孔進行灰度化處理并制作為6s 緩慢放大的效果。然后在開頭1.5s 處進行分割,作為目標人物的第一個特寫鏡頭。

(2)情感鏡頭:使用情境材料。

(3)掃視鏡頭二:截取掃視鏡頭一中6s緩慢放大中性臉圖片結尾部分的1.5s 作為目標人物的另一個特寫鏡頭。

2.3 實驗設計

采用2(特質焦慮組:高、低)×3(動態情境:愉悅、恐懼、中性)混合設計。

2.4 實驗流程

實驗包括兩個階段。在第一階段,向被試隨機呈現18 個電影序列,包括三種情境條件,每種條件6 個電影序列,每個電影序列重復呈現2 次。電影序列結束后,被試對中性面孔的喚醒度進行9 點量表評分(“1”為平靜,“9”為激動),對面孔效價進行9 點量表評分(“1”為非常消極,“9”為非常積極)。每個試次的具體流程是,首先在灰色背景上呈現“+”注視點1000ms,隨后呈現電影序列6s,電影序列結束后被試進行效價和喚醒度的評定,最后呈現綠色背景作為各試次的間隔(1000ms)。在第二階段,要求被試觀看另外18 個電影序列,包括三種情境條件,每種條件6 個電影序列,每個電影序列重復呈現2 次。在電影序列的結尾,被試對表情進行類別判斷,用“1”到“7”分別代表“愉悅”“悲傷”“驚訝”“厭惡”“憤怒”“恐懼”“平靜”。選擇沒有時間限制。實驗流程見圖2。使用E-prime2.0 控制實驗刺激的呈現和結果記錄。正式實驗前首先讓被試進行練習實驗,以確保被試熟悉實驗流程,練習材料不在正式實驗中呈現。參照前人相關研究(Calbi et al.,2017),每個階段每個條件包含12 個試次,兩個階段一共包含72 個試次。

圖2 實驗流程

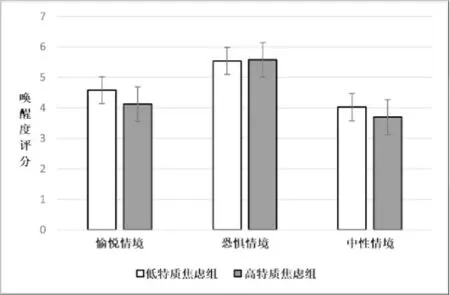

圖3 特質焦慮分組在三種情境條件下的喚醒度評分(M±SD)

3 結 果

3.1 動態情境下中性面孔喚醒度評定結果分析

重復測量方差分析表明,情境主效應顯著,F(2,76)=32.45,p<0.01,η2=0.46,BF10=2.384e+8(BF10代表在當前數據模式下,備擇假設H1相比于虛無假設H0成立的可能性,BF10>10 代表有較強的證據支持H1,BF10<0.1 表明有較強的證據支持H0,下同。吳凡,顧全,施壯華,高在峰,沈模衛,2018)。Bonferroni 事后檢驗發現,愉悅與中性情境下對表情的喚醒度評分均顯著低于恐懼情境,中性情境與愉悅情境下對表情的喚醒度評分未發現顯著差異(愉悅情境:M=4.35,SD=1.19;中性情境:M=3.86,SD=1.18,恐懼情境M=5.56,SD=1.48)。被試組別主效應不顯著F(1,38)=0.69,p=0.41,η2=0.18,BF10=0.339,被試組別和情境的交互作用也不顯著,F(2,76)=0.51,p=0.60,η2=0.13,BF10=0.235。

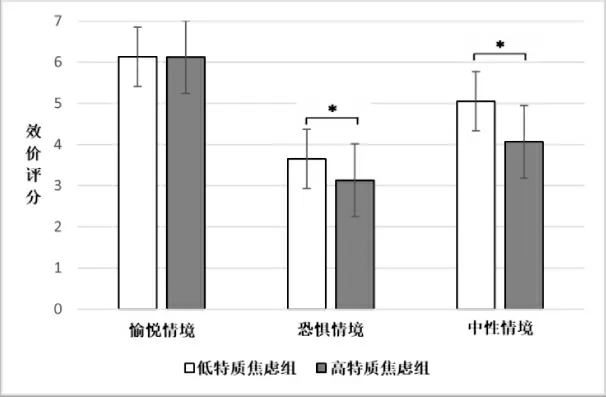

3.2 動態情境下中性面孔效價評定結果分析

重復測量方差分析發現,被試組別主效 應 顯 著,F(1,38)=17.54,p<.0.01,η2=0.32,BF10=77.087,高特質焦慮組對中性面孔的效價評分更消極。情境主效應顯著,F(2,76)=137.69,p<0.01,η2=0.78,BF10=∞,Bonferroni 事后檢驗表明,三種情境對彼此的差異均極其顯著(M愉悅=6.13,M中性=4.56,M恐懼=3.39,ps<0.0001),見圖4。

圖4 特質焦慮分組在三種情境水平下的效價評分(M±SD)

此外,特質焦慮分組與情境存在顯著的 交 互 作 用,F(2,76)=4.49,p=0.014,η2=0.11,BF10=26.508。簡單效應分析顯示,愉悅情境下,高、低特質焦慮組對中性面孔的效價評分不存在差異(M高=6.133,M低=6.125,p=0.976,BF10=0.309);恐懼情境下,高、低特質焦慮組對中性面孔的效價評價存在顯著差異(M高=3.1,M低=3.65,p=0.031,BF10=4.169);中性情境下,高、低特質焦慮組對中性面孔的效價評價也存在顯著差異(M高=4.07,M低=5.05,p<.001,BF10=99259.429)。

3.3 動態情境下中性面孔分類結果分析

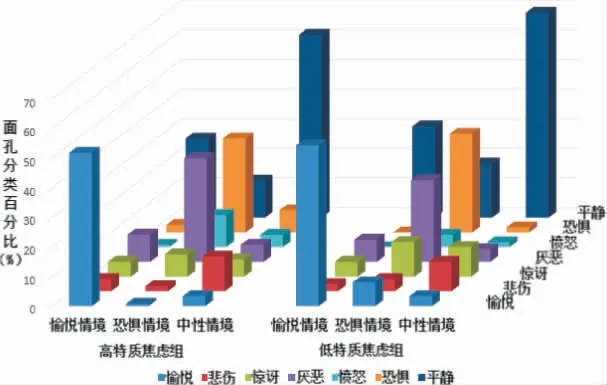

統計被試在三種情境下給出各個情緒類別答案的頻數和百分比。對被試在不同情境下表情類別判斷頻數進行卡方檢驗。結果顯示,不同情境下被試進行中性面孔表情分類的結果不同χ2(12)=1039.386,p<0.0001,Φ=0.601,BF10=4.186e+210。愉悅情境下,被試傾向于將表情分類為愉悅χ2(2)=537.663,p<0.001,Φ=0.611,BF10=2.278e+116;恐懼情境下,被試更傾向于將表情分類為厭惡χ2(2)=154.953,p<0.001,Φ=0.328,BF10=2.787e+29 與恐懼χ2(2)=253.675,p<0.001,Φ=0.420,BF10=4.099e+51;中性情境下,被試更傾向于將表情分類為平靜χ2(2)=277.574,p<0.001,Φ=0.439,BF10=9.379e+58。不同特質焦慮組被試對面孔表情分類的結果不存在顯著差異χ2(6)=10.266,p=0.114,Φ=0.126,BF10=0.168(詳見表3 及圖5)。

圖5 情境影響下高低特質焦慮組對中性面孔分類百分比柱狀圖

4 討 論

本研究探討動態情境對特質焦慮人群面孔表情知覺的影響。研究使用生態化設計,引入動態情境,將愉悅、中性、恐懼三種場景與中性面孔結合,分別呈現給高、低特質焦慮被試,探討他們在不同情境下對中性面孔的喚醒度、效價和類別判斷上的差異。

研究發現,中性面孔喚醒度的評價受動態情境影響,存在顯著的Kuleshov 效應。恐懼情境下的中性面孔喚醒度評價顯著高于中性和愉悅條件,愉悅條件下的面孔喚醒度評價與中性條件沒有顯著差別。這與前人的研究結果相一致(Calbi et al.,2017),表明動態情境激發了觀察者的喚醒和情緒反應,將動態情境的情緒信息賦予中性面孔。從特質焦慮因素來看,高、低特質焦慮個體對中性面孔喚醒度評價沒有顯著差異。不過從描述性結果來看,愉悅情境下,高焦慮個體的喚醒度低于低焦慮個體;恐懼情境下,高焦慮個體喚醒度略高,這在一定程度上符合研究的預期假設。未來研究可以使用更加靈敏的電生理指標進行測量來探索情境對高、低特質焦慮者面孔表情的喚醒知覺是否存在差異。

被試對中性表情的效價知覺也受到動態情境影響,表現為恐懼情境下效價評定更消極,愉悅情境下效價評定更積極,與此前探討語境對模糊性表情知覺影響的研究一致(Liu et al.,2019;李慧,伍一凡,張楠,趙立立,羅文波,2020)。另外,情境對中性面孔效價知覺的影響還存在組間差異,表現為高特質焦慮組對中性與恐懼動態情境下呈現的中性表情的評價比低特質焦慮組更加消極。恐懼情境下高特質焦慮組對中性面孔評價比低特質焦慮組更加消極,說明高特質焦慮人群確實對威脅刺激更加敏感,在感到威脅的情境下對他人情緒的判斷會更加消極。中性情境下高特質焦慮組的效價評分比低特質焦慮組更消極,說明高特質焦慮人群對中性的、模糊性的信息依然表現出負性解釋偏向(Park et al.,2016)。而在愉悅情境下,高、低特質焦慮個體對中性面孔的效價評價不存在顯著差異,說明愉悅情境下,高特質焦慮個體對于中性面孔的效價知覺也受到了情境情感性信息影響,評價變得更加積極。

在對中性面孔分類時,高、低特質焦慮組都傾向于將面孔分類為與前面情境相對應的情緒,即存在顯著的Kuleshov 效應;兩組被試在面孔分類上的差別不明顯。這說明高特質焦慮個體雖然會對模糊性信息表現出負性解釋偏向,但當給出相距較大的明顯分類時,高特質焦慮個體也會進行與低特質焦慮個體類似的選擇,與前人研究發現一致(蔣懷濱,張斌,林珂,李淑清,詹薇,2016)。本研究發現動態情境的情感性信息會影響高、低特質焦慮個體對中性面孔表情的識別,區別于過往靜態情境下僅對低特質焦慮者發現情境對表情識別存在影響的相關研究(李婉悅,韓尚鋒,劉燊,楊亞平,張林,徐強,2019)。這可能與研究采用的實驗范式尤其是實驗材料有關。此前研究采用靜態場景與情緒色彩強烈的積極與消極面孔,因此,其場景對面孔加工的影響相對較小,更易受到個體自身特質的影響。本研究采用動態情境與中性面孔,動態場景更容易將其情境情緒信息“賦予”中性面孔,故體現更大的場景效應;特質焦慮在其中能起到一定調節作用,但調節作用較小,并且更多體現在對效價評分的調節上。

綜上所述,本研究關注動態情境對高、低特質焦慮個體中性面孔知覺的影響,發現中性面孔表情的喚醒、效價知覺及類別判斷都受到動態情境情感性信息的影響,并且高特質焦慮者的負性歸因偏向會與動態情境的情感性信息共同影響其對表情的效價知覺。未來研究可以加入腦電等神經生理水平方面的測量,并融入一些其他感覺通道信息。本研究擴展了過往情境化表情加工的相關研究,對個體的現實社會交往以及制定更加生態化的焦慮個體干預方案具有一定指導意義。