概念整合理論視閾下萊蒙托夫長詩《惡魔》的研究

唐小萱

【摘要】萊蒙托夫被認為是普希金的后繼者,被別林斯基譽為“民族詩人”,他終其一生都在塑造一種“萊蒙托夫式”的惡魔,其中長詩《惡魔》是他詩歌創作的最高成就。因此本文以萊蒙托夫的長詩《惡魔》為例,運用概念整合理論闡釋為何長詩《惡魔》中的惡魔被稱為是“萊蒙托夫式”的惡魔,進一步揭示萊蒙托夫長詩《惡魔》背后豐富的內涵。

【關鍵詞】概念整合;萊蒙托夫;《惡魔》

【中圖分類號】I106? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A? ? ? ? ? ?【文章編號】2096-8264(2023)30-0016-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.30.005

一、引言

亞里士多德認為,到目前為止最偉大的事情就是成為隱喻大師,隱喻是無法從他人那里學來的,是天才的標志,所有人都用隱喻來交談。①Lakoff&Johnson指出:“隱喻的實質是用一類事物理解和體驗另一類事物。” ②束定芳認為,隱喻與詩歌同質,隱喻本身就是小型的詩歌。③概念整合是概念隱喻的完善和發展。如果說概念隱喻理論是常規的、確定的概念關系,僅用以解釋常規的隱喻,那么概念整合理論在此基礎上,更注重新奇的、短暫的概念化現象,可解釋復雜新奇的隱喻認知過程。因此本文基于概念整合理論視角來解讀萊蒙托夫長詩《惡魔》中的惡魔為什么被稱為是“萊蒙托夫式”的惡魔,分析其生成的過程,對于理解詩歌具有重要的意義。

二、概念整合理論(conceptual integration theory)

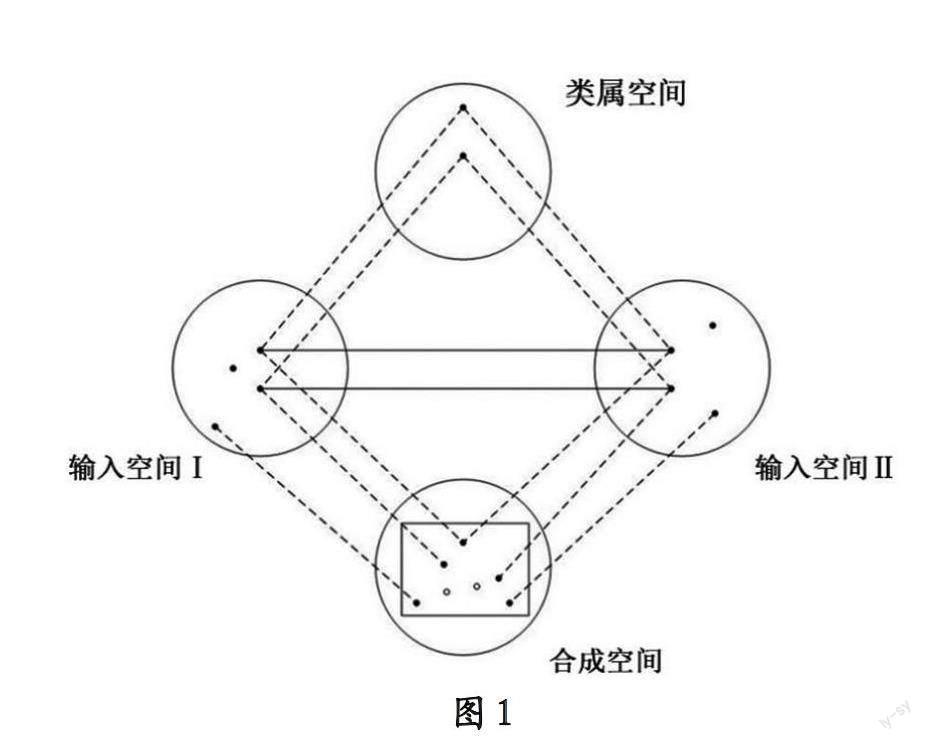

概念整合理論也稱概念合成理論,是Gilles Fauconnier和Mark Turner在心理空間(mental space)理論的基礎上提出的一種新型語義構建理論。概念整合就是把來自不同認知域的框架結合起來的一系列認知活動。該理論是在“心智空間”理論的基礎上進一步研究、擴展、補充后發展起來的。④Gilles Fauconnier和Mark Turner認為“概念整合是心理空間網絡中組合認知模式下的一組運作機制,涉及簡單認知模式的臨時組建和不同空間之間認知映射的建立”。⑤具體而言,概念整合理論以心理空間為基本單位,根據建立在類比、遞歸、心理模式化、概念包、知識框架等心理活動基礎上的認知操作過程,建立四個抽象空間。主要將兩個輸入空間有選擇的投射到第三個空間,形成在一定程度上區別于原有輸入空間的概念結構。

如圖所示,概念整合至少涉及四個抽象空間:輸入空間I或稱源心理空間,輸入空間II或稱目標心理空間,類屬空間和整合空間。當兩個輸入空間中的相關要素在類屬空間的作用下建立了對應映射關系之后,就被映射到融合空間之中,它為組織和發展來自兩個輸入空間的信息提供了一個整合平臺。這些信息可能合成較大的要素,即將相關事體(或事件)要素整合成一個更為復雜的事體或事件,如圖中連接輸入空間與融合空間的內測兩條虛線;也可能僅從一個輸入空間進入融合空間而成,如圖中連接輸入空間與融合空間的外側虛線所示;還有可能在融合空間中涌現出一個帶有新創特性、富有想象力的結構,叫“新創結構(Emergent Structure)”,如融合空間中沒用虛線連接的兩個孤立“點”,它是經過整合過程后新冒出來的概念,這就揭示了人類心智為何也能自我產生概念的原因,它們不必都是來自對客觀外界的反映。⑥因此這一理論可以有效地解釋詩歌隱喻的創造性。

三、基于概念整合理論解讀萊蒙托夫的長詩《惡魔》

萊蒙托夫同時是詩人、小說家和劇作家,但他首先是詩人,而且是藝術個性及其鮮明、藝術靈性十分早熟的抒情詩人。⑦萊蒙托夫的文學創作從1828年起由詩歌開始,以后又寫過劇本和小說,但從創作的過程來看,他直到創作道路的終點(1841),從未中止過寫詩。以經歷的時間而論,戲劇創作為六年,小說創作也是六年,詩歌創作則涵蓋整個十四年的創作歷程。因此,研究萊蒙托夫的創作,應該首先研究他的詩歌創作。萊蒙托夫最早對惡魔形象的探索是《我的惡魔》一詩。可以說,萊蒙托夫在此后的文學創作中都具有一種惡魔氣質。也是從萊蒙托夫開始,俄國文學慢慢形成一種惡魔傳統。因此,對惡魔形象的分析也成為解讀萊蒙托夫文學創作的一個重要視角。長詩《惡魔》先后寫了六稿,1841年還對它作了最后修改,可以說,萊蒙托夫終其一生都在塑造一種“萊蒙托夫式”的惡魔。因此本文以長詩《惡魔》為例,基于概念整合理論,進一步闡釋為何長詩《惡魔》中的惡魔被稱為是“萊蒙托夫式”的惡魔。

在長詩《惡魔》的開端,萊蒙托夫給主人公的性格定位為“憂郁的惡魔,受逐的精靈”,為全詩營造了濃重的孤獨色彩和悲劇氛圍。這種孤獨氣質與詩人獨特的家境是分不開的,萊蒙托夫出生于莫斯科一個小貴族家庭,三歲喪母,又因為父親和外祖母不和,外祖母強烈而自私地剝奪了萊蒙托夫與父親相聚的權利。這無疑對從小缺乏母愛的詩人的幼小心靈造成了雙重傷害,使他天生內向的性格變得更加孤僻。家庭悲劇雖然封閉了萊蒙托夫與外界交往的渴望,但卻也自然地打開了他的心靈空間,通過與自我心靈的對話治愈自己不幸的童年。此外,童年的陰影與情感的荒蕪也激發了詩人強烈想要與命運抗爭的決心。這在長詩的第三、四小節可以找到足夠論據:

“天國的逐客縱身飛越了

高加索起伏的群峰上空:

下面是橫貫著的加茲貝克山,

似金剛石輝耀著永恒的雪峰……”;

“然而這位高傲的精靈,

對著自家上帝的造物,

投以不屑一顧的眼神,

而在他那高高的額角上,

看不出有一絲絲表情。”;

“但是大自然的這番景色,

在逐客空漠無聊的心中,

激不起新的力量和感情;

對眼前所見到的一切

他不是蔑視,就是嫉妒。” ⑧

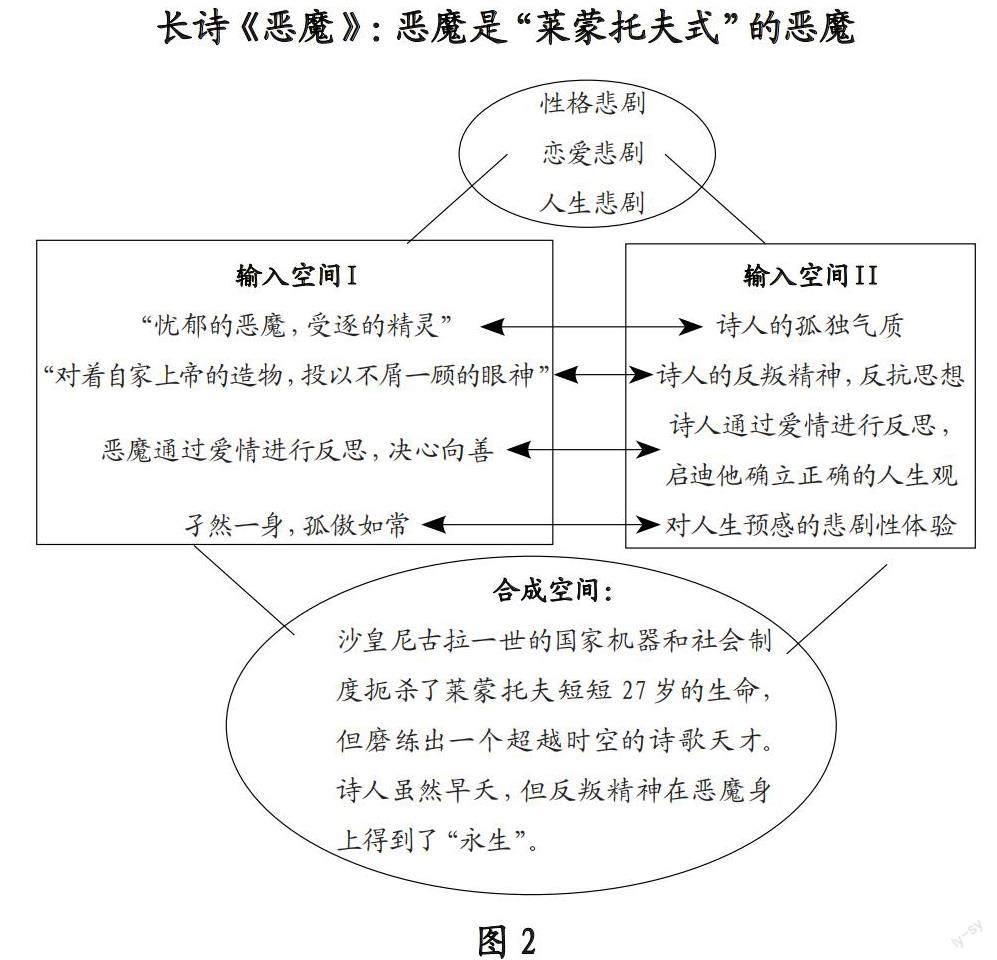

在長詩中詩人將自己的全部叛逆精神和反抗思想都注入到惡魔的形象中。從某種意義上來說,“在惡魔反對上帝的獨白中,直接傳遞出了作者的聲音⑨。”高加索不僅是惡魔的謫放地,也是萊蒙托夫的謫放地,是俄羅斯民族高高聳起的脊梁。萊蒙托夫沿途的所見所聞,使他描繪的景色引人入勝,浪漫主義與現實主義的有機結合,使主人公的反叛精神得到更完美的藝術表現。在性格悲劇構建過程中,輸入空間I中含有“惡魔”的組織框架,不愿惟命是從的惡魔被上帝逐出天國后,他憂郁孤獨、蔑視一切;輸入空間II則包含“萊蒙托夫”的組織框架,父愛母愛的缺失,不和諧的家庭氛圍,讓萊蒙托夫的一生都充滿了孤獨感。類屬空間則是連接輸入空間I和輸入空間II的橋梁,具有高度的抽象性。從輸入空間投射到合成空間時,可以得出結論,最終釀成性格悲劇的原因是惡魔抑或是詩人對統治者的不滿與反叛。除此以外,詩歌中惡魔與塔瑪拉的愛情也值得關注:

“惡魔生平第一次領嘗了

愛情的惆悵和激動不安;

他滿懷戀情走進她閨門,

帶著一顆改惡從善的誠心,

他心里在想,他所期待的

那嶄新的生活已來臨。” ⑩

惡魔棄惡從善,并非是見了塔瑪拉后一時的心血來潮,而在其背后是有著堅實的思想基礎的,這是反思的必然結果。反觀萊蒙托夫的愛情生活,與他有過較多接觸的女性只有三個,但他一生中只有一個真正的戀人——洛普欣娜,也只有與洛普欣娜的愛情對詩人的心靈影響最深刻。一開始兩人心心相印,但后來詩人離開莫斯科去彼得堡讀大學,為了報復蘇什科娃之前對他的戲弄,使洛普欣娜誤以為詩人有了新歡,洛普欣娜便在家長的壓迫下嫁給了一個比自己年齡大好多的男人。即使二人始終默默相愛,卻不能修成正果,最終釀成有情人形同陌路的悲劇。失敗的情感經歷為詩人孤獨的命運增添了一道道憂傷,但是這樣的遭遇也使得詩人深刻反思,從而啟迪他確立正確的人生觀:用失落的愛和內心的苦澀作為激勵,從而燃起戰勝厄運的斗志。人本身都是善惡并存,在一定條件下還會相互轉化,而惡魔受上帝的懲罰,善被惡控制,但這個不斷新生的惡魔不甘心長期讓善受惡的壓抑和控制,時刻眷戀往日和來日的真善美的本真狀態,最終選擇了棄惡從善。惡魔通過愛情和反思讓他的行動起死回生,產生了想與天國重修于好的奇跡。雖然萊蒙托夫和惡魔的愛情結局大相徑庭,但是他們都通過對愛情的反思保留了心中善良的一面。長詩的結尾:

“失敗的惡魔滿口詛咒

自己那些胡亂的夢幻,

他依然留在宇宙中間,

孑然一身,孤傲如常,

對誰也不愛,也不指望……” ?

惡魔原本是過著養尊處優生活的天使,可他蔑視一切,不愿惟命是從。這一做法觸怒了上帝,從而被逐出了天堂,成為一個在天地間游蕩的惡魔。他蔑視且憎惡造物主所創造的一切,最終寄希望于愛情,傾心于真、善、美的化身塔瑪拉。在強烈感情的驅使下,惡魔決定為了塔瑪拉放棄一切權力與欲望,他與天使搏斗,直到最后天使帶著塔瑪拉“罪惡的靈魂”回歸天國時,他還在不認輸地吶喊著“她是我的!”然而,惡魔始終也沒能得到自己渴望的愛情,從此徹底失去了希望,默默忍受永世孑然一身的孤獨。《惡魔》里當然也閃動著萊蒙托夫不安的靈魂。對俄羅斯黑暗現實的否定和反抗,壓抑和猶豫,孤單和彷徨,對真善美的理想,對愛情的追求,對個性解放的向往……都借惡魔之口傾瀉而出。惡魔的結局是悲劇的,源于他力量的不足和性格的缺陷,而這恰恰也反映了詩人本身的悲觀與無助。沙皇統治制度扼殺了萊蒙托夫短短27歲的生命,也證實了詩人預感自己會早夭的悲劇性體驗。詩人雖早逝,但他的反叛精神在惡魔身上得到了“永生”。

四、結語

長詩《惡魔》是萊蒙托夫詩歌創作的最高成就,它蘊含著時代情緒,又有著超越時代的想象。萊蒙托夫從1892年就開始創作《惡魔》,直到逝世的前幾個月仍在修改,而且對最終稿仍未完全滿意。從某種意義上說,《惡魔》是一部沒有畫上句號的作品,也是萊蒙托夫一生的投射。本文通過對萊蒙托夫和惡魔的“性格悲劇”“戀愛悲劇”“人生悲劇”三個角度進行分析,(將其分別放入輸入空間I、輸入空間II),從而在合成空間中產生了新奇的、動態的隱喻認知,即萊蒙托夫的反叛精神在惡魔身上得到了“永生”。此外,萊蒙托夫和惡魔形象不但是個叛逆者,而且更是個探索者,他們還不斷反思自己的叛逆。這不僅是俄羅斯在個性受到極度壓抑、思想受到極度禁錮的沙皇尼古拉一世黑暗王國里的最難能可貴的精神財富,而且是在整個人類進步的長途中都具有哲理意義的文化瑰寶。

注釋:

①王寅:《認知語言學教程》,北京大學出版社2021年版,第299頁。

②G·Lakoff,M·Johnson:?Metaphor We Live by?,The University of Chicago Press,1980.

③束定芳:《論隱喻的詩歌功能》,《解放軍外國語學院學報》2000年第6期,第12-16頁。

④王德春、張輝:《認知語言學研究現狀》,《外語研究》2001年第3期,第1-10頁。

⑤王正元:《概念整合理論及其應用研究》,高等教育出版社2009年版,第30頁。

⑥王寅:《認知語言學教程》,北京大學出版社2021年版,第164頁。

⑦顧蘊璞:《萊蒙托夫研究》,北京大學出版社2014年版,第21頁。

⑧萊蒙托夫著,顧蘊璞譯:《我要生活!我要悲哀……萊蒙托夫詩選》,上海三聯書店2015年版,第155-157頁。

⑨Г.П.Бердников:?История всемирной литературы Т. 6.?,Наука,1989.

⑩萊蒙托夫著,蘊璞譯:《我要生活!我要悲哀……萊蒙托夫詩選》,上海三聯書店2015年版,第176頁。

?萊蒙托夫著,顧蘊璞譯:《我要生活!我要悲哀……萊蒙托夫詩選》,上海三聯書店2015年版,第196頁。

參考文獻:

[1]顧蘊璞.詩國尋美——俄羅斯詩歌藝術研究[M].北京:北京大學出版社,2004.

[2]顧蘊璞.萊蒙托夫研究[M].北京:北京大學出版社,2014:21.

[3]萊蒙托夫.我要生活!我要悲哀……萊蒙托夫詩選[M].顧蘊璞譯.上海:上海三聯書店,2015.

[4]阮英.從概念整合理論解讀詩歌隱喻及其教學啟示[J].科教文匯(上旬刊),2020,(04):174-176.

[5]束定芳.論隱喻的詩歌功能[J].解放軍外國語學院學報,2000,(6):12-16.

[6]王正元.概念整合理論及其應用研究[M].北京:高等教育出版社,2009.

[7]王寅.認知語言學教程[M].北京:北京大學出版社,2021.

[8]王德春,張輝.認知語言學研究現狀[J].外語研究,2001,(03):1-10.

[9]徐稚芳.歌唱否定精神,還是追求和諧美好的人生——析萊蒙托夫長詩《惡魔》的主題思想[J].國外文學,1993,(02):22-23.

[10]徐稚芳.俄羅斯詩歌史[M].北京:北京大學出版社,2002.

[11]Lakoff G.&Johnson M.Metaphor We Live by[M].The University of Chicago Press,1980.

[12]Бердников Г.П.История всемирной литературы.Т.6.[M].Наука,1989,С.367.