停用智能手機之后

石悅欣

身為“90后”的Leon不開心。“在地鐵上聽喜歡的歌時,我真的在放松嗎?在地鐵上拿出電腦加班,真的比認真坐在辦公桌前工作效率更高嗎?每時每刻的娛樂消費,真的必要嗎?讓人生活便捷的科技,為什么讓我更疲憊了?如果沒有智能手機,我應該怎么活下去?”

Leon決定做一個試驗——停用智能手機。這一停,就是兩年。他把自己的智能手機交給朋友保管,取而代之的是一部極簡的功能機。黑白的墨水屏幕,大小只有普通手機的一半,沒有攝像頭,不能安裝軟件,連鬧鐘都只能設定一個。看起來,它甚至不像一部手機。

兩年間,他變成了別人口中的“怪人”。智能手機里的應用程序,都被別的工具替代,他每次出門,帶的東西更多了。現金、筆記本、身份證、相機、可以掛在鑰匙鏈上的手電筒……他的微信僅在電腦端登錄使用。

中國互聯網絡信息中心最新發布的統計報告顯示,中國網民規模達10.67億,人均每周上網時長為26.7小時,日均3.8小時。除去睡眠的8小時,上網這件事,占據著人們近1/4的時間。一邊看手機,一邊吃飯、走路、等車、坐地鐵,“手機配萬物”,已經成了現代人的標配。

數字斷舍離

到了飯點,Leon和同事點開外賣軟件,令人眼花繚亂的搶紅包頁面接連跳出,“滿××減××”的字樣,變戲法似的企圖讓屏幕前的人點開;結算金額時,又蹦出了建議開通會員的頁面。Leon無奈地說:“我們只是想輕松地吃頓飯而已。”

以前,Leon的屏幕使用時間為日均4小時,并不算很長。但被智能手機“支配”的生活,和他人的并無不同。工作、社交、打游戲、刷視頻,都在爭奪著他已經破碎的注意力,Leon開始感到強烈的不安和不開心。

Leon曾是一名科技記者,家里有很多智能家居產品,他在丹麥留學時所讀專業為數字社會學。也因此,他決定嘗試沒有智能手機的生活,將自己置于數字極簡的生存空間。

《數字極簡主義》一書的作者卡爾·紐波特認為,“數字極簡主義”指將自己的上網時間,精心地分配到對自己真正有價值的事情上。

Leon讀完這本書后,開啟了第一個月的試驗。當然,Leon并非一個孤獨的“怪人”。不少年輕人都意識到了數字媒體對自身的影響,開始尋求“數字健康”的生活模式。僅是豆瓣小組“數字極簡主義者”和“遠離屏幕計劃”中,就聚集了近7萬人。清理微信公眾號,清空購物車,刪除無用的手機軟件,強迫自己進行戶外活動,和朋友線下聚會,讀書,旅行……人們嘗試從身邊的小事做起,改變數字使用習慣,在數字化潮流中,向極簡主義出發。

停用智能手機之后

計劃開始前,Leon告知自己的朋友和家人,接下來的一個月就用打電話和發短信的方式與他聯系。接著,他深度體驗了不使用智能手機的老年人是如何在城市里生活的。最后,他把不得不使用的軟件轉移到電腦端,并且刻意減少使用時間。

第一周的興奮和新鮮過后,第二周開始,Leon遇到了一些麻煩。他加班到很晚,回家時沒有手電筒,只能摸黑走夜路;停用智能手機后,家里的智能燈和窗簾也無法遙控了。

去飯館時,Leon不能線上支付,對方沒有POS機,不能刷卡。當大家聽說他不用智能手機時,都一臉震驚,并饒有興趣地聽他講這件古怪的事。Leon認為,他遇到的這些麻煩反而成為讓他和陌生人打開話匣子的一些契機。人與人在現實生活中的距離,微妙地拉近了。

“這個嘗試在短期內的確增加了生活成本。但要真正舍棄高科技帶來的便利,才能在低科技的生活中,找到原本被奪走的部分,比如時間,比如被分散的注意力。不過,所謂高科技帶來的便利究竟是無所謂的,還是得要用其他方式彌補的,這需要通過體驗去衡量。”Leon說。

一個月后,Leon購入一部僅有巴掌大、不能插卡的智能設備,連上無線網就可以使用。用完,關機,再扔回包里。智能設備里僅安裝了一些不得不用的軟件。

如今,試驗已經進行了兩年,Leon將屏幕上省下的時間都用在什么地方了?他是否達到了理想的生活狀態?

答案是,他認為自己的生活并沒有發生想象中翻天覆地的變化。只是偶爾從同事那里聽到,從前性格急躁的他好像變得有耐心了。

“‘數字斷舍離并不能讓人變得與眾不同。大多數人都離不開智能手機,但并非所有人和手機的關系都是不健康的。”Leon說,“不刷手機的日子,雖然無聊,但并不糟糕。我也會在閑暇時間反思,什么樣的科技是被人需要的,怎樣與數字網絡共處是令人舒服的,并在這種無聊中獲得新發現。”

兩年間,生活中最大的變化是,Leon和好友線下聚會的次數變多了。他愛好攝影,有了更多的時間旅行拍照,今年還計劃辦一場攝影展。讀書,健身,攝影,放空……“碎片時間不利用起來,就真的‘碎在那兒了。”Leon說,“即使什么都不干,就在家里發發呆,也是放松的。”

和互聯網友好地互動

Leon提到,當一個人使用電子產品的行為和意圖不匹配,以及使用電子產品沒有獲得滿足感時,基本可以判定他正處于一種“數字不健康”的狀態。

在與不同人的接觸中,Leon感覺到,很多人都能覺察到自己的“數字不健康”狀態,但仍不愿意脫離它。“為什么不愿意離開?因為工作需要,因為必須及時回復消息。”Leon說,“我覺得大家會產生一種防御和戒備的心態,但其實沒有仔細想過‘數字不健康這件事。”

比“數字不健康”更極端的,是數字媒介的濫用。數字媒介傳播的速度之快、信息之多,讓人們很容易變得不理智和狂熱,出現“數字成癮”的情況。

美國臨床心理學博士瑪麗·K.斯溫格爾在《劫持》一書中表示,數字成癮的過程如同賭博,大多數人在贏了錢之后,并不會及時停手。這變成一場循環,持續地按下輸入、搜索、發送按鈕,持續地想要尋找新的東西,隨時隨地,無休無止。

當Leon把自己的經歷分享在網上后,收到了很多網友的私信。有一名學生曾向Leon分享自己的經歷,參加完考試后,他的手機沒電了,本想租一個充電寶,猶豫了一會兒后,決定斷網一下午。這個下午,他到處漫步,看到剛剛孵出的小鴨子,看到一對情侶吵架又和好,去圖書館借了一本很久之前就想看的書……

“完全戒斷網絡這件事是不可能的,也是不現實的。如果真的想嘗試,不妨試試抽一小段時間進行斷網,陪伴家人和朋友,感受身邊的氣息,這樣就很好。”Leon說。

Leon有時會懷念自己留學的日子。清晨4點30分去健身房,在路上會看到送報的小貨車慢慢地駛來,挨家挨戶地投遞報紙。送報紙的小哥穿著綠色的衣服,笑容洋溢在臉上,像一只晨起的小鳥。如果主人很久不在家,報紙會囤成小山堆。書店的架子上,也有一排擺滿了報紙、雜志。

哪種生活方式更適合自己,取決于個人選擇。但面對數字焦慮、信息過載,多一些警惕和反思,意識到打開某個軟件的使用意圖是什么,才能更高效、更好地利用數字科技。

“曾經我覺得互聯網上什么都有,但我現在更深刻的感受是,互聯網之外還有更多。”Leon說。

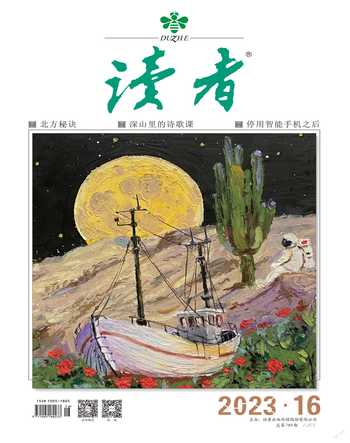

(上 弦摘自《看天下》2023年第14期,勾 犇圖)