喬冠華:少小離家老未回背后的故事

茆貴鳴

鹽城,是喬冠華的家鄉。作為喬冠華誕生和成長的搖籃,這片故土既存儲著他童年的記憶、留有他成長的足跡,更印記著他對光明與進步的向往和追求。雖然喬冠華很早就離開了家鄉鹽城,去淮安,赴南京,入學清華,東渡日本,西赴德國,穿梭粵港,輾轉重慶,再返滬港,最后由北京走向世界并榮登國際外交舞臺,但融進他血液和生命里的那段家鄉記憶,總是讓他“逢人漸覺鄉音異,卻恨鶯聲似故山”。

“經典入庫”的嚴格訓練練就“蘇北神童”

喬冠華,1913年3月28日生于鹽城縣(今鹽城市鹽都區)東喬莊(今屬建湖縣慶豐鎮)一大戶人家,父親喬守恒是個開明士紳,祖父喬世泰往上幾代都有科舉功名。父親當年為他取名“冠華”,就是期盼他日后能“冠蓋滿京華”。后來的喬冠華果然不負所望,博學多才,成為著名國際評論家和世界著名外交家。

具有詩人氣質的喬冠華,國文底子好,擅作詩詞,不能不說與書香家庭的熏陶,尤其是父親和叔父的啟蒙訓練有關。他曾自豪地向人們說過自己的父親:“我父親是個有文化知書達理的人,從小念過書、上過私塾,寫一手好字,畫一筆好畫,也能作幾句舊詩。……父親雖然也很嚴厲,但畢竟有相當開明的一面。我3歲時母親就去世了。父親給我的印象很深,他喜歡中國畫,喜歡作詩,這些在一定程度上對我的教養、教育是很有影響的。”

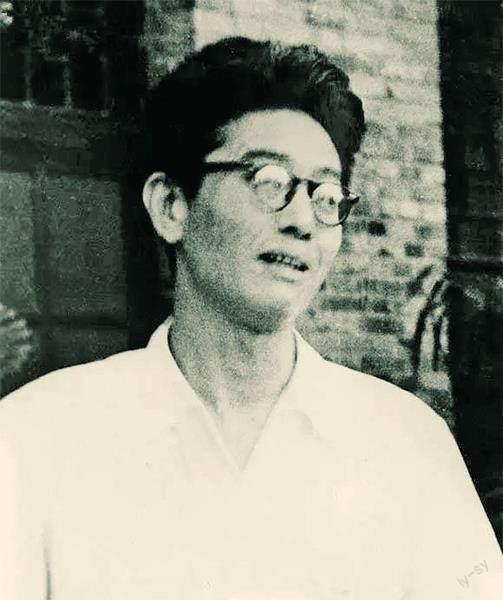

青年喬冠華

喬冠華5歲入喬氏宗祠家塾,開始接受叔父喬守清對他的啟蒙教育。喬冠華悟性好,記憶力強,讀書過目成誦。叔父滿心歡喜,為此常對他父親說:小冠華聰明,愛學習,好好管教,將來必成大器。父親自然是望子成龍的,每天無論多忙都要檢查喬冠華的功課。可喜的是,喬冠華的國文課總是背得滾瓜爛熟,不久居然能把《三字經》《百家姓》及四書五經等所有讀過的書,一字不漏從頭至尾背誦出來。一天,父親想試試兒子的才氣與志向,便讓他作詩明志。喬冠華稍作思考便脫口而出,末句故意放慢語速:“天下文章李杜喬!”聽完驚人之語,父親一時瞠目結舌。片刻,才諄諄告誡:“孩兒有志,固然可喜,但切不可狂妄自大。古人云‘志之難也,不在勝人,在自勝,孩兒當切記。”喬守恒雖批評兒子狂妄,內心卻十分賞識,認為小冠華志向遠大,抱負不凡。

當年,筆者在寫《喬冠華傳》時,曾對喬冠華的早年作過深入采風并對相關資料作過分析研究,喬冠華作為世界一流外交家,其文人氣質的那種儒雅與風采,與其早年所處的家庭環境、求學時代的校園風氣和學習氛圍、工作后的職業習慣和文人交往,是有因果關系的。筆者記得在20世紀八九十年代的尋訪中,家鄉知情老人對筆者說得最多的一句話就是:冠華自幼聰穎過人,5歲的時候對四書五經就能熟讀,人稱“蘇北神童”。

應當說,父親喬守恒、叔父喬守清對喬冠華的早期教育是成功的。他們在喬冠華的啟蒙階段,就已經將中國傳統的早期教育運用得很是到位,入塾后嚴格讓他讀書背書,先背一車經典“寶貝”入庫,以備日后一件件拿出來運用,“熟讀唐詩三百首,不會寫詩也能吟”。后來,喬冠華能夠成為文章家,且篇篇文章彰顯其知識淵博、用典豐富的特點,很大程度上也正是得益于他孩提時的這種“經典入庫”的嚴格訓練。

喬冠華10歲離開家鄉,在鹽城第二高小就讀了兩年,便以優異的成績考取亭湖中學。亭中校長宋我真,畢業于北京大學。他不僅將從北京帶回的包括《新青年》在內的許多進步書刊拿出來讓師生閱讀,還常在課堂上介紹新文化運動和五四運動。喬冠華覺得,自己進入了一個新的天地。后來,喬冠華因參加學生會組織的罷課運動,入校不到一年即被學校除名。此后,在轉入鹽城教會學校淮美初級中學后,他又因參加地下黨組織并領導的以“反對文化侵略”“取消《圣經》課”“驅逐洋人”“收回教育權”為主旨的學生運動,再次被校方除名。

連續兩次被校方開除,這讓原本開明的父親很是惱火。大失所望的父親打算送喬冠華去店鋪當學徒,以圖他日后能自食其力。喬冠華自然不從,遂以“絕食”要挾。后經叔父幾次“調停”,父親總算勉強同意他轉入淮安中學就讀。然而,因受革命思潮的影響,跳級插入淮中高一的喬冠華“不思悔改”,又帶頭鬧起了學潮,結果又一次被校方開除了。

事不過三!這一下問題嚴重了。家,肯定是不能回了。走投無路之際,喬冠華忽然想起本家叔叔喬耀漢在南京鐘南中學,何不找他試試?來到鐘南中學,他要求直接插入高三畢業班,但校方考慮到他此前在淮中連高中一年級的課程都未讀完,堅決不同意。經喬耀漢與同是本家的校長喬一凡幾次協商,這位喬校長才勉強同意:試讀一學期再說吧。機會來之不易!喬冠華后來在其身世自述中說:“這半年我沒有再鬧事,也不能再鬧了。再鬧就砸鍋了,高中不能畢業,也考不了大學。”在此后短短的幾個月內,喬冠華輕松“啃”完高中全部課程,并以優異的成績獲得鐘南中學的高中畢業文憑。

也就是這一年,16歲的喬冠華同時報考武漢大學和清華大學,結果皆被錄取。他選擇了清華。

恰同學少年,風華正茂;書生意氣,揮斥方遒。進入清華后,喬冠華與家鄉鹽城開始漸行漸遠,但他的根系卻在鹽城。

和胡喬木等人在鹽城的活動情況

好男兒志在四方。1929年秋,喬冠華考入清華首次遠離家鄉。也就是這次備考清華期間的大量閱讀,使他接觸到了馬克思主義,懂得了革命需要有革命理論的武裝,于是在進入清華后,又有了與中學時代迥然不同的另一種“瘋狂”。用他自己的話來說,“我是一個書呆子……我專心致志干的,就是無論如何要把馬克思主義讀通、讀懂,是百分之百的書生”,大有錢鍾書“橫掃清華圖書館”的霸氣!

喬冠華入校第二年,另一名家鄉才子胡喬木(時名胡鼎新),亦以優異的成績考入清華。原本互不相識的兩位鹽城同鄉,相隔一年在清華園由相識相聚到相知相融,多少減輕了對家鄉的思念。

然而,好景不長。1931年秋,已是共青團北平市委委員兼宣傳部部長的胡喬木,因內部有人“捕風捉影”稱說“北平團市委與托派有聯系”而卷入旋渦。中共河北省委下令解散北平團市委,胡喬木亦因“同情托派”被“下崗”,其名字“胡鼎新”還被列入北平市警察局要抓捕的黑名單。

這年寒假,胡喬木沒有回家鄉鹽城。胡喬木的父親不放心,春節一過,便讓他的大女婿陪同,一起北上清華看個究竟。喬冠華盛情接待了他們。通過喬冠華,他們知道,此時的胡喬木已不在清華園,目前亦無工作。

喬冠華很快為家鄉客人找來了胡喬木。考慮到胡喬木的現實處境,加之有病在身,胡喬木父親建議他先回鹽城調養,然后再作打算。胡喬木采納了父親的建議,組織上也同意了胡喬木的請求。于是,校結鄉誼的這對鹽城才子在清華園揮手告別。

胡喬木回到家鄉不久,中共鹽城縣委書記嵇蔭根在了解其“紅色”經歷后,經過考察親自介紹他加入中國共產黨。這樣一來,胡喬木便完成了他由北平到家鄉鹽城這段紅色之路的接續。入黨后的胡喬木,很快被點將負責鹽城黨的地下宣傳工作。

1932年暑假,喬冠華由清華回到家鄉鹽城。暑假期間,他在胞兄喬冠軍任教的鹽城集仙堂,結識了鹽城《民聲日報》記者胡揚(時名邱劍鳴);胡揚又經喬冠華介紹,結識了當時恰好也在鹽城的胡喬木。于是,這些進步青年一下子便聚集在喬冠華的大哥喬冠軍周圍。

當時,由喬冠軍組建的進步文藝社團“綜流文藝社”剛成立,一些未及加入的青年獲悉后,也準備成立個文藝社團以與“綜流文藝社”對立。喬冠華、胡喬木等獲悉情況后,認為“最好是他們也能進入這個‘綜流文藝社組織,便于改造他們,幫助、引導他們進步”。經喬冠華與大哥喬冠軍居間協商,最后通過成立理事會并采取民主選舉理事的辦法,推薦喬冠軍為理事長,中共地下黨員還寄萍(原名還佩琮)、胡揚等為理事,改組并統一了這個社團,將其成功地掌控在中共地下黨手中。接著,喬冠華和胡喬木倡議,與喬冠軍、胡揚等人利用“綜流文藝社”,開始籌創進步文藝期刊的工作。

喬冠華雕像

后來,喬冠華因新學期開學在即,返回校園。組織考慮到胡喬木系由北平回鄉,目標大且無固定職業,不便拋頭露面,讓他主要負責組稿、撰稿、編輯,從事實際主編工作。因以“綜流文藝社”名義主辦,主編由喬冠軍出任。刊名定為《海霞》,由上海美專畢業、時為鹽城女中和景魯中學文藝美術教師的陳棲山負責封面設計和美編;印刷事宜由陳廷顯負責與其胞兄陳廷啟聯系承辦;資金依靠大家的共同籌措拼湊。他們都很清楚,在經歷了1930年“左”傾冒險的“八一暴動”失敗和鹽城“雙十事件”后,中共鹽城地下組織遭到嚴重破壞,斗爭環境十分惡劣。白色恐怖下的鹽城熱血青年,都在企盼著能夠及時洞察時局的走向,感受外部世界的微光。

1933年春,32開本的《海霞》半月刊面世后,受到進步青年的普遍歡迎和由衷喜愛。封面“海邊激浪,躍出一輪紅日”的設計別具一格,喻指和象征特別引人注目;內文以“反封建獨裁,爭民主自由”為主旨的各類題材文章,令人耳目一新。胡喬木中學同窗樂怡然贊嘆:《海霞》的面世,恰似一股迎面而來的清風,滌蕩了進步青年心中的迷茫和惶恐,使我們在陰暗的時局看到希望的霞光。

時在清華讀書的喬冠華,在收到由長兄喬冠軍和校友胡喬木共同主編的《海霞》創刊號樣刊時,同樣是愛不釋手。

1981年5月,時隔近半個世紀,當年參與籌創《海霞》的胡揚在回憶這段歷史時依然感慨萬分,說:“這些也是我在大革命低潮中能夠堅定信念,由一個思想激進的青年邁向革命道路的重要推動因素。我是通過喬冠軍認識了喬冠華,又由喬冠華介紹和胡喬木認識了。喬冠軍是喬冠華的哥哥,當時在鹽城寧府街小學當教師。此人思想比較進步,家里左的文藝小說很多,因我常去借書而和他熟悉。1932年暑假,喬冠華回鹽城籌集經費去日本留學(此處有誤。喬冠華籌集經費赴日留學是在次年),在鹽城住了一個暑假。此間,喬冠華介紹我和胡喬木同志認識了……”

因反響強烈,《海霞》很快引起國民黨縣黨部的注意。為避免損失,加之經費不濟,在出完第三期后,胡喬木等果斷決定:停刊《海霞》,改出周報《文藝青年》。

得知《海霞》將被改為八開四版的《文藝青年》,而且是不定期“周報”,喬冠華十分贊同。他覺得,報紙的靈活性強,內容和形式活潑,編輯的自主空間大,改刊后的《文藝青年》,應比此前的《海霞》辦得更有品位、更有特色、更富于時代性。不僅如此,喬冠華在應對畢業前繁重的學業和畢業論文期間,還陸續為胡喬木翻譯了日本左翼作家小林多喜二等人的短篇小說,以及國際知名人士愛因斯坦、柯勒惠支夫人等反對希特勒法西斯主義的宣言等文章,先后發表在《文藝青年》上。

1953年7月,李克農(左三)、喬冠華(左四)陪同彭德懷(左一)在《關于朝鮮軍事停戰的協定》上簽字

風云突變。1933年2月,中共淮鹽特委書記王伯謙赴上海尋找中共江蘇省委聯系工作途中,因叛徒出賣被捕,后很快變節。反動當局為徹底摧毀淮鹽地區中共地下組織,采取“防制和爭取并重”的“自首政策”,提出“利用叛徒,以毒攻毒,擴大線索,一網打盡”策略,企圖自上而下地摧毀黨的各級地下組織。

鹽城,又將面臨一場腥風血雨的考驗。根據王伯謙提供的名單,國民黨江蘇省特務室迅速出動,大肆搜捕共產黨人。8月,淮鹽特委繼任書記陳霞霖又不幸被捕。一時間,在叛徒的指認下,淮鹽地區地下黨員紛紛遭到特務的追蹤逮捕。9月,中共鹽城縣委書記嵇蔭根赴阜寧城與淮鹽特委的來人聯絡時,被捕并很快變節,供出了包括胡喬木在內的鹽城地下黨員名單。在嵇蔭根的帶領下,特務們向胡喬木暫住的鹽城貧兒院直撲而來。胡喬木巧妙躲過抓捕后,被迫倉促離開鹽城,秘密前往滬浙……

此時的喬冠華,因時局動蕩提前于清華畢業后,在恩師錢稻孫的舉薦和斡旋下,已獲取赴日本留學深造的名額。就在胡喬木告別鹽城并經上海轉赴浙江大學之際,與其擦肩而過的喬冠華在上海登上赴日遠輪,進入日本東京帝國大學繼續攻讀哲學。

自此,喬冠華與胡喬木又天各一方,直到1945年國共和談期間的重慶相聚,失去聯系長達12年。誰也沒想到,時處天南海北的這兩位鹽城學子竟不約而同地起用“喬木”筆名,發表各自不同的述評和時論并在中國文壇、政壇盡領風騷,從而給世人留下了一段“南北二喬”的佳話。

這里筆者特想說的是:1983年9月22日,喬冠華病逝當天,胡喬木驚悉噩耗不勝痛悼,“惜因在外地,未能作最后訣別,實深憾恨”,隨即給外交部辦公廳和章含之發來唁電,稱頌“冠華同志投身革命近半個世紀,對黨和國家的貢獻不可磨滅”,同時為他“晚年遭遇坎坷,方慶重新工作,得以博學英才,再為人民服務,不幸被病魔奪去生命”而痛惜。

情牽鹽城的喬冠華,自留學日本起,再未重返過家鄉。他生于鹽城、長于鹽城,水鄉澤國的風土人情、海鹽古城的厚重文化,曾深深地熏陶、溫潤過他年輕而驛動的心。對于后來的喬冠華,家鄉的情愫始終讓他魂牽夢縈。

東渡日本,西赴德國

家鄉,是一種情懷,是一份眷戀。懷舊、戀家、思鄉,是人類永恒的情愫。

1935年春,時在日本留學的喬冠華,一次在與日共聯系接頭時被捕,不久被驅逐出境。回國后,因不便向家人交代,喬冠華沒敢返回鹽城,只好暫住上海的侄兒喬宗秀家。隨后,應同鄉、校友顏正平之邀北上北平,居然又巧遇暑假期間清華大學與德國學術交換處互派留學生的機遇,經昔日恩師金岳霖、馮友蘭等極力舉薦,竟幸運地獲取由清華派赴德國攻讀哲學博士學位的唯一名額。1935年8月31日,他與季羨林等幾名清華校友一起,登上了遠赴德國的列車。

被日本驅逐出境回到國內后,喬冠華在上海、北平逗留的這一短暫時間,雖說是抓住了西赴德國留學這一十分難得的機遇,并由此改寫了日后的人生之路,但因未能返回家鄉鹽城而一直引為憾事。直至臨終前,他依然為錯過了這次本來應該回鄉的機遇而耿耿于懷并深深自責。

1937年7月,全國性抗戰爆發。此時,歐洲上空也是戰云密布。國際國內日益緊張的局勢,使喬冠華已無法在校園里靜坐下來讀書,他遂決定立即起程回國。次年春,他終于坐上由法國巴黎開赴中國香港的“霞飛”號郵輪。國家興亡,匹夫有責。果斷結束求學生涯的喬冠華,開始全身心地投入中國的抗日救亡和世界反法西斯的時代洪流。

途經香港回到廣州,喬冠華由留德同學趙一肩(余漢謀部參謀處處長)舉薦,結識了余漢謀并在趙負責的參謀處任職上校參謀,主要搜集外國軍事情報和國際動態,協助趙一肩主編《國際新聞》三日刊。至廣州淪陷,雖說僅幾個月時間,但這段“打工”經歷成了他不可或缺的新聞“熱身”,為日后獨當一面地在香港和重慶施展拳腳打下了基礎。

后來的喬冠華,風生水起,那成名香江、譽滿山城的新聞業績十分了得:創辦《時事晚報》并擔綱主筆,撰寫系列國際述評,舉辦各類時事講座,創建香港中國通訊社,參與創辦或復刊《華商報》《大眾生活》《世界知識》并出任編委,團結在港新聞和文化界人士開辟抗日文化戰場,等等。香港淪陷前后,他與廖承志等一起,組織了驚心動魄的香港秘密大營救。成功撤出香港并經韶關輾轉至重慶后,他又出任《新華日報》編委,主持《國際述評》專欄,主編《群眾》周刊,組織各類讀書會或國際時事講座。在此期間,他幸運地結識同為新聞人的才女龔澎,收獲了被毛澤東和周恩來交口稱贊的“才子佳人”姻緣。

抗戰勝利后,喬冠華與夫人龔澎在南京和上海雖有短暫停留,卻未及如愿返鄉便又奉命結伴前往香港,協同章漢夫等創辦英文滬港版《新華周刊》《中國文摘》以及主持《文匯報》《群眾》在香港的出版工作,參與《華商報》等進步報刊的復刊,具體負責籌建新華社香港分社并出任首任社長。

整個抗戰時期和解放戰爭時期,盡管喬冠華在香港、重慶還參與了諸如安置民主人士和旅港文化人工作、香港淪陷前后的秘密大營救、黨在香港地區的統戰工作、黨在重慶的重大外事活動、黨在香港的對外宣傳和對外交往的恢復,以及新中國成立前夕在港民主人士和知名文化人秘密北上的組織和護送等一系列重大活動,但他的公開身份就是一個具有重大建樹的新聞媒體人、一個有著豐厚成果的“自由撰稿人”。由于這一時期工作的地域范圍遠在香港和重慶,加之身份特殊又處于戰爭年代,喬冠華自然沒有返鄉可能。

1949年9月,喬冠華奉命陪護最后一批愛國民主人士和知名文化人秘密撤出香港北上,并安全抵達北平。11月8日晚,周恩來主持召開外交部成立大會,在隨后宣布的外交部領導成員名單中,喬冠華任外交政策委員會副主任(主任周恩來兼)并代理亞洲司司長(司長夏衍因時任上海市委宣傳部部長未到任)。此前,他已任政務院辦公廳副主任和政務院出版總署下的國際新聞局局長,而政務院出版總署署長,正是四年前在重慶談判期間與他巧遇的胡喬木。時值新中國成立后百廢待舉、百業待興初創期,短期內是無法了卻返鄉之愿的,好在還能與同鄉、校友胡喬木時常見面,互說一點家鄉事,緩解一下思鄉情。與喬冠華一樣,胡喬木自1933年在上海與他擦肩而過,也從未回過家鄉鹽城。

縱觀喬冠華成長路徑,既簡單又特別:由校門到校門、由國內到國外、再由國外到國內,由清華才子到留日學生,由留德博士到新聞戰士,再由媒體文化人到職業外交官,雖說缺少了許多老一輩革命家所經歷的那種危亡時刻的艱難抉擇和生死考驗的歷練磨難,卻具有傳統文化、革命理論和革命實踐三樣皆通的真本領和大本事。新中國成立前,博覽群書、學貫中西的喬冠華,寫有大量激情澎湃、說理透徹、預見性極強的時事評論,其戰斗力被毛澤東贊譽為“可頂戰場上的幾個坦克師”;新中國成立后,他參與了新中國幾乎所有重要對外談判和國際論戰,展示出卓越的才華。但凡國際大事或要事,毛澤東都親自點將“喬老爺”出陣。

1950年,喬冠華受命以顧問名義隨伍修權首次出席聯合國安理會會議,控訴美國侵略行徑,提出“美國侵略臺灣”案;1951年,受命以顧問身份隨李克農赴朝參加朝鮮停戰談判;1954年,奉命由朝鮮回國,隨周恩來率領的中國代表團參加日內瓦會議,向世界展示新中國外交風采;1955年,以顧問名義隨周恩來率領的中國代表團出席萬隆會議,促成了萬隆十項原則的產生;1961年,以顧問名義隨陳毅率領的中國代表團,出席和平解決老撾問題的日內瓦國際會議;1963年12月至1964年3月,隨周恩來率領的中國代表團出訪亞非歐14國;1969年,受命出任中蘇邊界談判中國代表團團長;1971年,受命率中國代表團出席第26屆聯大,那幅被稱為“震碎了聯合國議事大廳玻璃”的《喬的笑》,作為中國外交的自信“符號”已成為經典。此后,連續出任第26屆至第31屆聯大中國代表團團長的喬冠華,在聯合國字正腔圓的歷次發言或辯論,始終夾雜著濃濃的鹽城鄉音,仿佛至今仍在回蕩。這期間的1972年,喬冠華還受命參與尼克松訪華期間的“喬基會談”,最終促成了《中美上海聯合公報》的誕生。

晚年為50多年未曾回家鄉而嘆息不止

世事難料。“四人幫”被粉碎的1976年,喬冠華出席完第31屆聯大會議,剛回到國內即被隔離審查。從巔峰一下子跌落谷底,其情其狀可想而知。后在王震過問下,習仲勛、陳丕顯受中共中央總書記胡耀邦委托,于6年后的1982年12月22日下午在中南海約談喬冠華。習仲勛對他說:“過去的事一風吹了,一筆勾銷。你是黨內老同志,受點委屈要想得開。”為了安慰并勸喬冠華振作起來,陳丕顯還跟他講述了自己受過的不公正對待。陳丕顯說:“我們入黨幾十年,差不多都經過這樣那樣的挫折,受過委屈,你也不要計較了。你有那么豐富的外交工作經驗,還要為黨的外交事業多作貢獻。”半年后,喬冠華被安排到中國人民對外友好協會擔任顧問。然而,此時喬冠華已身患肺癌,且癌細胞已在擴散。他的生命,已經進入了“倒計時”。

喬冠華與章含之

在跌落“谷底”、生命進入“倒計時”的7年里,喬冠華的思鄉之情尤為濃烈。他一直為從清華畢業留學日本后,50多年未曾返回家鄉而嘆息不止,那抑不住的鄉思鄉愁一發而不可收。他的子女喬宗淮、喬松都曾多次跟筆者談起:

父親最愛說的話題,就是他的家鄉鹽城和他的童年少年。我們就是在他早年家鄉生活日復一日的敘述中,知道鹽城東喬莊的那座開闊四合院,院落東、南兩邊小小的花園和青青的竹林,庭院后面東喬河上頗具水鄉特色的木欄“啟明橋”,想象著父親當年在河中暢游、在橋上吹簫弄笙的水鄉少年景致;知道在庭院北面不遠處有個四面環水的“小島”,島中樹竹成林、綠蔭如蓋,林中有座被稱作“讀書亭”的書屋,亭前是一對長滿荷藕的碩大荷缸,亭內窗明幾凈、滿壁書畫,笙簫胡笛等管弦絲竹排列有序——祖父的這個書畫室后來成了父親童年的“小島書屋”。我們還知道在鹽城舊縣衙旁有座著名的學校——鹽城第二高小,在鹽城秦南倉有座宋澤夫烈士創辦的亭湖中學,在鹽城縣城有座著名的教會學校淮美中學,由此想象著父親恰同學少年時的“瘋狂”與風光。此前,我們從未去過鹽城,是父親關于家鄉的講述,讓我們對鹽城有了深刻印象。

喬冠華在失落和病重的晚年,后妻章含之始終陪伴左右并細心呵護照料。每每談及家鄉鹽城的話題,章含之總能對他新中國成立前夕沒能為突然去世的父親奔喪表示理解,因為當時的喬冠華正在香港參與組織并陪護最后一批愛國民主人士和知名文化人秘密北上,但她不理解,為何新中國成立后那么多年,咋就沒想起回去看看呢?喬冠華只是一聲嘆息,說:“一解放,我就忙。除了幾次生大病被迫休息,我這30多年來,從來就沒有休過一天假,也根本顧不上想念家鄉,沒有時間想這些。再說,解放后當了官,就更不好回去了。如果回去一次,不知要給地方上添多少麻煩。周總理也是蘇北人,解放后也從未回過家鄉。”他又說:“現在好了,不當官了。等這次病好了,你和我一起回家鄉看看。”就這樣,喬冠華一直眷戀著家鄉、思念著故土,期盼能盡快回鹽城看看。

然而,1983年9月22日,喬冠華帶著未了的家鄉情緣,不舍地離開了人間。1985年11月,他的骨灰被安葬在蘇州東山。家鄉的喬冠華故居亦被修葺一新。2013年喬冠華百年誕辰之際,其故居廣場樹立了高大的喬冠華銅像。尤其可告慰他的是,子女喬宗淮、喬松都自退職后,每年都會不止一次地回家鄉鹽城,既祭奠父親又看望鄉親,虔誠地在為父親了卻那隔世未了的家鄉情緣。

長眠江蘇故里、魂系家鄉鹽城的喬冠華,終于可以安息了。