曲憲忠:他把“榮譽”留在了果樹園中

楊學淵 申寶卿 孫閣

日前,河北省林業和草原局黨組決定在全省林草系統開展向曲憲忠同志學習活動。學習曲憲忠同志一心向黨、拼搏進取的堅定信念。學習他離崗心在黨、退休不褪色,用心血和汗水、赤誠和熱情、責任和擔當,幫助當地“拔窮根”“鋪富路”,演繹了一曲感人至深的綠色之歌、富民之歌、奉獻之歌、奮斗之歌。

曲憲忠同志作為一名林業人和一名普通共產黨員,政治堅定、對黨忠誠,牢記宗旨、心系群眾,忠于職守、忘我奉獻,以自己的實際行動詮釋了“為黨的事業奮斗終生”的錚錚誓言,樹立了新時代務林人的崇高形象,是全省林草系統干部職工學習的榜樣。

曲憲忠,原河北省林業廳副廳長,被威縣人親切稱為“威縣梨產業之父”“威縣的梨財神”,2023 年 1月 9日曲憲忠同志在石家莊病逝。

林果技術的行家里手

曲憲忠1968年畢業于河北農業大學園藝系,學的是果,干的多是與林果技術有關的事,他把技術這門課與實踐結合得非常緊密。

在他生前,筆者采訪他時,曲憲忠說“我畢業后在唐山地區遷西縣工作時,一次組織上找我談話,讓我去公社當黨委書記,我說只想做技術工作。”雖然后來當了公社黨委書記,但他在工作中非常注重果樹種植、管理技術的研究推廣。

“圍山轉”是曲憲忠在遷西時推廣的林果種植管理模式。“在公社當書記時,我就意識到了這種模式能夠整理和綠化山場、幫助老百姓增收致富,我先是在我們公社推廣;到遷西縣、唐山市任職時,我就在全縣、全市推廣這種模式。通過這么多年的實踐,種板栗讓唐山百姓致了富,也讓全國都在學圍山轉。說明當年我們選對了。”曲憲忠說。

今天在唐山市各縣的板栗園中,還聽到這樣的評價“老曲在我們這當局長的時候,鼓勵我們搞圍山轉種板栗,真的是富了一方百姓。一個板栗一個蛋,一蓬板栗一碗面,一袋板栗一臺彩電……”

1991年,曲憲忠升任河北省林業廳副廳長。此后在林業廳長期分管果樹蠶桑管理處、花卉中心、技術推廣總站等處室,不斷促進經濟林技術、產業發展。特別是他主管全省果樹生產工作,為實現河北省由果樹大省向果樹強省轉變,提出了“產品調新、質量調優、基地調大、企業調強、效益調高”的工作思路,有力地推動了全省果品結構調整和提質增效。

辛集市壘頭村的果農沒有一個人不熟悉曲憲忠;井陘縣天戶峪村的蘋果種植戶有啥技術問題直接把電話打到他家里。

曾任順平縣林業局長的齊增福說起曲憲忠的故事,一次次淚水漣漣。“到了我們這,一頭扎進蘋果地,安排的飯也不吃。餓了就和農民一樣,在地里啃涼饅頭。我們的老廳長太認真了,要想拿花架子騙他,門兒也沒有。你家地里的操作規程不按規定來,他就讓果農拆掉重新來。誰家地里的果子有問題,曲廳長比我們還上心。”

在花卉產業方面,曲憲忠主導以石家莊、保定等地為中心,發揮比較優勢,突出地方特色,先后謀劃并組織實施了中國北方花卉良繁中心、石家莊西三教花卉市場等多個國家級、省級大型花卉項目。

大到產業集群,小到一個品種的引進、良種繁育和市場調研,曲憲忠都是以一個基層的技術人員身份參與其中。這一點讓了解他的人無不佩服。他在省林業廳主管花卉產業期間,仙客來、一品紅、紅掌、蝴蝶蘭和杜鵑等花卉種植規模和質量在冀中南一帶異軍突起。

在石家莊西三教花卉市場采訪時,花卉種植戶孫秀芝告訴筆者:“我就是在曲廳長手把手的教導中學會了仙客來種植和育種,許多新品種都是廳長幫助我們找商家引進,在全市推廣。我家就仙客來這一個品種在花卉界揚名了二十年,也受益了二十年……”

定州市的龐兵會是一個在仙客來種植技術上很牛的個體戶,他說:“探討技術,我就服曲廳長。從高處說,人家對國內外仙客來、一品紅和杜鵑這些年銷花如數家珍,無論是種質資源、土肥基質、還是種植技術,當領導不說官話大話,都是我們這些搞技術的人喜歡聽的大實話。人家可不是站位高那么簡單,教一招讓我終身受益。”

河北省林業和草原局黨組書記、局長劉鳳庭說:“曲廳長是我們的老領導,他始終以工作為重,在本職工作中敢闖敢試、善作善為,將全部心血獻給了林業事業;他敬業奉獻,夙夜在公,詮釋了務林人的使命擔當;他以生命踐行使命,生動展現了一名共產黨員的人生價值。”

為果鄉人“拔窮根”、“鋪富路”

2005年,曲憲忠以巡視員的職級退出了領導崗位。

他讓在建設銀行工作的兒子資助他買了一套尼康D100數碼相機,兒子以為他要學攝影休閑。誰承想,他不是拍風光,而是專門學習拍果樹的花、芽、葉和樹體結構,他像一名小學生一樣,學拍攝照片、修圖、做PPT。曲憲忠說:“我是學果樹的,這一輩子都和農民打交道了。我覺得我身體還行,我要把學的都交給農民,我做PPT去給農民講課,我要把我這些年的經驗都講出來,讓咱河北的果好起來,讓咱河北的林果業強起來。”

學的專業是果樹,干的是果樹栽培管理,老曲要走村串戶講果樹,然而要把這分內事干好,沒有韌勁卻不行。遷安市的楊各莊鎮是一個農業大鎮,2000年調整農業結構的時候,鎮政府一下子拿出7300多畝好耕地栽植了11萬株桃樹、8萬株梨樹、10.9萬株杏和棗樹。規模有了,可一到除蟲、病害防治、施肥、修剪等專業活,一輩子摸慣了鋤頭、鐵锨的莊稼漢們摸不著頭腦了。

曲憲忠回到老家,來到楊各莊鎮,向一戶戶果農傳授技術,到一家家果園去轉。涉及除蟲治病方面的技術問題,他還把用藥品種、用藥時間、配置濃度、注意事項一一寫在紙上,交給果農。

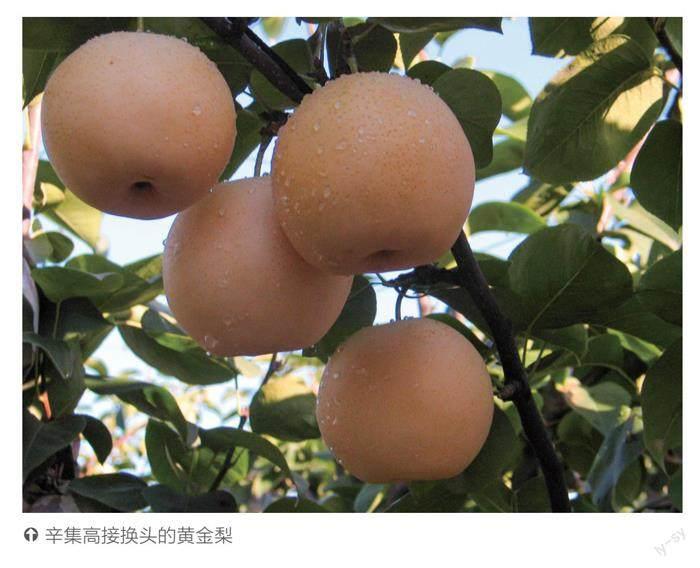

到了辛集市,林業局張躍增局長、馬新路副局長要請老廳長吃飯,他卻一頭扎進了果樹地。他要看當年鴨梨高接換頭改接的黃金梨和黃冠梨如何了?他吃在地頭,非要住在村里,他要一個村一個村的講“高接換頭”,林業局給組織了農民大課堂,他上午在課堂上講,下午到地里示范,晚上到村委會進行總結。

“樹開心,枝拉平,要增效,肥先行”這些順口溜之類的技術標準都是曲憲忠創意的,在果區廣泛 流傳。

他是“威縣的梨財神”

2012年,河北省梨果現場經驗交流會在邢臺市威縣召開。受威縣委托,曾任市林業局局長的張士英,熱情邀請參會的曲憲忠來威縣發展經濟林。

家有90多歲的老母親,妻子視力模糊,威縣離家路途較遠……面對這些困難,雖然當年已68歲的曲憲忠有些猶豫,但他仍認真地研究了威縣的情況。

威縣西沙河沿線附近土地沙化嚴重,以前種梨樹較多,因為效益不好,漸漸地改種了棉花。“有之前的種植基礎,如果在種植、管理技術方面進行突破,就能夠依托西沙河打造出經濟林帶,促進當地百姓增收脫貧,這在冀南農業結構調整方面是一個探索,同時對河北乃至全國平原縣的農業轉型升級也有借鑒意義。”想到這些,2013年1月,曲憲忠毅然來到威縣,成為威縣經濟林建設的顧問。

到達威縣的當天,曲憲忠就驅車直奔西沙河畔。在進行了大量實地研究后,他發現,威縣發展梨樹的基礎不錯。為進一步論證種梨樹的可行性,曲憲忠先后到高陽、魏縣、辛集、趙縣以及山東萊陽、萊西等地考察,了解梨果產業發展現狀,又多次邀請省內外專家進行論證,編制了《威縣西沙河流域梨綠色A級高效產業帶建設規劃》。

曲憲忠在威縣搞梨產業系統工程依托海升集團,該集團在威縣建設了精品梨基地。有了大公司的規模化種植,科學高效省力的管理模式加持。曲憲忠的“大梨園”觀念在威縣開始大放異彩。

在定位上,威縣梨產業帶要打造成為“全省領先、全國一流、亞洲知名的梨果生產出口基地”,主要推廣秋月梨、雪青梨、新梨七號、紅香酥梨四個品種。

在規劃建設梨園時,他說:“不建則已,建就建最高標準的,不要圖眼前省事省力,將來沒有出路。”;在開始栽植梨樹時,他說: “發展梨產業可不僅僅是種梨賣梨那么簡單,上萬畝的產業事關長遠,來不得半絲馬虎,否則就斷了后路,必須把好規劃關、標準關、技術關”。

曲憲忠在威縣一改過去一家一戶的管理模式,提出了以工程的理念和標準管理果樹。他提出了基地建設工程、技術標準體系工程、生態防護工程和龍頭企業帶動工程等四大工程。

在威縣,他大膽嘗試井陘天戶峪村蘋果的栽培模式。他讓公司用鋼絲搭起網架,把梨的結果枝組全面舒展開,綁在網架上。“我給這項技術起的名字叫四大主枝開心龍骨型整形法。上面四個枝干分散開,下面留兩個枝,也盡量拉平,整個樹形就變得很舒展。”曲憲忠介紹,網架籬壁式種梨樹技術也是威縣正在探索推廣的技術之一。

曲憲忠在林業廳工作了15年,熟悉他的人最怕他的認真。退休之后他把這種認真帶到了田間地頭。

在威縣,他的這種認真無處不在。2013年,威縣張營鄉后張莊梨園沒有遵循技術規程要求,在梨樹間套種了西瓜。曲憲忠知道后,安排梨產業園區負責人監督拔掉。因西瓜秧拔得不徹底,曲憲忠與該負責人翻了臉,在老曲的監督下,剩余西瓜秧全被 清除。

在曲憲忠看來,經濟林種植管理事關長遠,規劃做好后,必須把好標準關。落實標準,曲憲忠不允許有絲毫馬虎。

一年300多天在威縣,曲憲忠很少回石家莊的家。他不會開車,經常自己坐公交車,讓家里人用私家車送他。曲憲忠把威縣當成自己的家,把威縣的群眾當成自己的親人。他也被威縣當地群眾親切地稱為“威縣的梨財神”“活著的李保國”。

曲憲忠還創新采用了大面積杜梨建園方式,實現了當年栽植、當年嫁接、當年成活、當年成園。日本專家了解到這一栽培技術后,贊嘆不已。

在曲憲忠精益求精、敢于負責精神的帶動下,威縣梨產業帶實現了快速發展。近5年,威縣西沙河流域發展標準化梨園230個,帶動3萬多農民年人均增收5000多元,1.6萬人實現穩定脫貧。

在曲憲忠的推動下,威縣梨產業從跟隨者逐步發展成為領跑者,成為國家地理標志農產品,入選國家“名特優新”農產品名錄,威梨區域公用品牌被評為全國最受歡迎的梨區域公用品牌10強,先后榮獲中國國際品牌節金獎、世界園藝博覽會銀獎、河北省梨王等榮譽 50余項。2022年威縣梨果產量達到14萬噸、產值 17.5億元,成為全省乃至全國現代梨產業的標桿。

由于工作勞累,曲憲忠的身體幾次出現不適,干部群眾都勸他多休息,可他放心不下梨園。2014年春節,曲憲忠因中風住院,病情剛有點好轉,他就出了院。

2023年1月9 日,曲憲忠因病去世,他把榮譽留在了果園。他同時留下的還有自己的錚錚誓言:“我甘做一臺播種機,在走過的每一個地方撒播知識種子,希望能發芽、長葉、開花、結果,因為我的知識都是黨和人民給予我的,我要盡最大努力回報給人民”。