多數據融合的教師培訓監測管理平臺建設研究

廖婧 李舟

關鍵詞:多數據融合;教師培訓;監測管理;能力提升工程2.0

0 引言

教師培訓是教師專業發展的重要途徑之一,內容涵蓋專業知識、文化水平和教學能力[1]等方面。隨著信息技術的發展,信息技術與教育教學融合愈發重要。2019年,教育部啟動全國中小學教師信息技術應用能力提升工程2.0,以教師信息技術應用能力為抓手,促進教師專業技術發展,提高教師信息化教育教學水平。

與“國培計劃”“省培計劃”等獨立培訓不同,能力提升工程2.0的教師培訓是一個長期工程,除了要組織開展“校長信息化領導力”“培訓團隊信息化指導能力”“教師信息化教學能力”等線下集中式的提升培訓,還要以學校信息化發展規劃為立足點,圍繞信息化教育教學微能力,整校推進,開展教師校本研修,規模大、時間長,所以需要完善的監測管理機制[2],對省、市、縣、校、教師實施過程進行監管。考慮到學校與教師數量龐大,單點數據采集困難,所以由承接培訓任務的培訓機構負責學校與教師的數據采集。另外,整校推進作為能力提升工程2.0的重要特征,需要在監測時關注學校的發展,重點跟蹤、評價校本研修質量與教師培訓效果[3]。

為此,通過云服務、數據融合、數據可視化、GIS等方式,采集省、市、縣工程實施數據和教師校本研修數據,建設能力提升工程2.0教師培訓監測管理平臺,對工程進展、整校推進情況、教師培訓質量進行監測與分析,為工程決策與終期評估提供數據參考。

1 平臺整體設計

1.1 平臺架構

平臺采用三層架構設計,由底層至頂層分為數據層、業務邏輯層、表示層。在此基礎上對各層進行細化,得到數據采集層、數據存儲層、數據支撐層、功能邏輯層、界面表示層、用戶使用層6個層級,如圖1所示。

1) 數據層

數據層分為數據采集層和數據存儲層。數據采集層利用公共接口,對接培訓機構的培訓平臺,實時采集培訓平臺上的教師研修數據。若無法實現平臺對接,可由培訓機構管理員錄入數據。數據存儲層整合集成運行參數、文件上傳參數等平臺基礎配置信息,用戶信息、日志信息等平臺過程性數據,培訓項目、經費預算、教師校本研修學情等業務監測數據,建立平臺數據庫和監測數據庫,實現多數據的有效融合。數據存儲在云服務器中。

2) 業務邏輯層

業務邏輯層分為數據支撐層和功能邏輯層。數據支撐層連接數據存儲層,為功能邏輯層提供數據融合、模型方法的計算處理接口。功能邏輯層根據業務需求,接收數據請求,傳遞數據結果,實現平臺的業務功能邏輯。平臺管理員、區域管理員、培訓機構管理員通過業務邏輯層交換數據實現數據錄入。

3) 表示層

表示層分為界面表示層和用戶使用層。界面表示層負責界面顯示與交互,平臺大部分功能通過網頁端實現,質量評價分析功能通過客戶端實現。用戶使用層定義不同用戶的使用權限。用戶包括平臺管理員、省級管理員、市級管理員、縣級管理員、培訓機構管理員和社會公眾。省級、市級、縣級管理員統稱為區域管理員。

1.2 平臺功能模塊

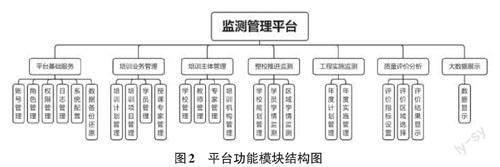

平臺的功能模塊有平臺基礎服務、培訓業務管理、培訓主體管理、整校推進監測、工程實施監測、質量評價分析、大數據展示,結構圖如圖2所示。

平臺基礎服務模塊包括賬號管理、角色管理、權限管理、日志管理、系統配置、數據備份還原等平臺維護管理功能,保障平臺運行暢通,用戶使用有序,日常維護高效。其中,賬號管理、角色管理、權限管理對省、市、縣、培訓機構4類角色對應的賬號及權限進行創建和管理。

培訓業務管理模塊包括培訓計劃管理、培訓項目管理、學員管理、授課專家管理等功能。區域管理員對培訓計劃進行創建與管理。基于培訓計劃,培訓機構管理員創建培訓項目,錄入培訓項目的學員和授課專家的基本信息。培訓項目分為提升培訓和整校推進培訓兩類。整校推進培訓是監測重點,在整校推進監測模塊錄入或采集核心數據。

培訓主體管理模塊包括學校管理、教師管理、專家管理、培訓機構管理等功能。區域管理員錄入、管理學校信息,確保培訓學員的學校信息正確。整合學員信息和授課專家信息,形成教師庫和專家庫,省級管理員可管理教師信息和專家信息。省級管理員創建、維護、管理培訓機構基本信息,平臺管理員設置平臺與培訓機構的培訓平臺的對接密鑰。每個主體都有獨立的編號。

整校推進監測模塊是平臺的核心業務模塊,收集、管理與整校推進相關的學校信息化發展規劃、教師校本研修學情等數據,包括學校規劃管理、學員學情監測、區域學情監測等功能。對于整校推進的培訓項目,由公共接口實時采集或者由培訓機構管理員錄入學員學情數據和學校信息化發展規劃數據。在此基礎上,區域管理員可查詢管轄區域內培訓項目的學員學情和發展規劃數據,對學校學情、區域學情做統計分析。

和整校推進監測模塊一樣,工程實施監測模塊也是平臺的核心業務模塊,收集、管理與工程實施相關的市、縣計劃及實施數據,包括年度計劃管理、年度實施管理等功能。區域管理員錄入年度培訓計劃數據和年度培訓實施數據,通過整合、計算、分析,形成年度對比結果。區域管理員可查詢管轄區域的實施數據,了解區域內能力提升工程2.0的實施情況。

質量評價分析模塊是省級管理員的專屬功能模塊,包括評價指標設置、評價區域選擇、評價結果顯示等與教師培訓考核評價相關的功能。由省級管理員設置評價指標及評價系數,選擇評價區域,基于GIS可視化分析,評價結果以綠-黃-橙-紅四種預警顏色顯示。

大數據展示包括數據顯示功能,依托于阿里云DataV數據可視化產品,顯示數據融合處理后的信息,包括各市推進進度、整校推進學校數量、培訓教師人數、培訓團隊層次分布、學校教育教學環境比例、微能力選點比重等,面向社會公眾,有利于工程監管及公眾監督。

2 數據邏輯

2.1 數據流

按照結構化系統分析方法,確定平臺數據流向,用數據流圖描述數據輸入轉換為輸出的變換過程[4],構建三層數據流模型,由頂自下,逐層細化。

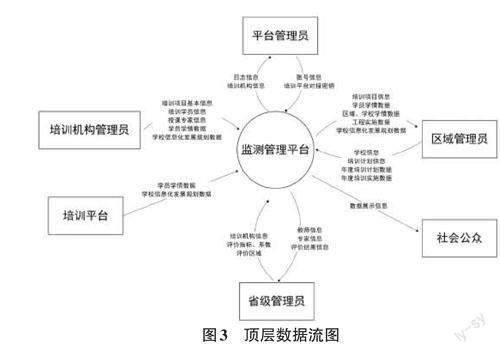

1) 頂層數據流

分析平臺頂層數據流,設計頂層數據流圖,明確平臺和外部環境的數據交換關系,如圖3所示。省級管理員、市級管理員和縣級管理員存在相同的數據輸入與輸出,且省級管理員還有額外的數據輸入與輸出。

2) 中層數據流

按照平臺的功能模塊分解頂層數據流,明確功能模塊與外部環境、功能模塊與功能模塊的數據交換關系。

①平臺基礎服務

平臺管理員輸入賬號信息,為賬號賦角色,賬號信息存儲至數據庫;平臺將數據庫中的日志信息輸出給平臺管理員。

②培訓業務管理

區域管理員輸入培訓計劃信息,數據存儲至數據庫,平臺將培訓計劃信息和學校信息輸出給培訓機構管理員;基于培訓計劃信息和學校信息,培訓機構管理員輸入培訓項目基本信息、培訓學員信息和授課專家信息,三者整合為培訓項目信息,數據存儲至數據庫;平臺將培訓項目信息輸出給區域管理員。數據流圖見圖4。

③培訓主體管理

培訓項目信息作為數據輸入源,通過數據融合,生成教師信息和專家信息,數據存儲至數據庫,平臺將教師信息和專家信息輸出給省級管理員;區域管理員輸入學校信息,數據存儲至數據庫;省級管理員輸入培訓機構信息,數據存儲至數據庫;平臺將培訓機構信息輸出給平臺管理員;平臺管理員輸入培訓平臺對接密鑰,更新數據庫信息。數據流圖見圖5。

④整校推進監測

通過數據篩選,平臺將整校推進的培訓項目信息輸出給培訓機構管理員;培訓機構管理員輸入學員學情數據和學校信息化發展規劃數據,或由平臺公共接口獲取這兩項數據,數據存儲至數據庫;平臺將學員學情數據、學校信息化發展規劃數據、區域學情、學校學情按管轄區域輸出給區域管理員。數據流圖見圖6。

⑤工程實施監測

區域管理員輸入年度培訓計劃數據、年度培訓實施數據,通過數據融合,生成工程實施數據,數據存儲至數據庫;平臺將工程實施數據按管轄區域輸出給區域管理員。

⑥質量評價分析

省級管理員輸入評價指標、系數和評價區域,連同數據庫中的學員學情數據和學校信息化發展規劃數據進行計算,得到評價結果,平臺將評價結果輸出給省級管理員。

⑦大數據展示

數據庫中的工程實施數據、學校信息化發展規劃數據、學員學情數據、教師信息和專家信息作為數據輸入源,經過數據融合與篩選,生成數據展示信息,平臺將數據展示信息輸出給社會公眾。

3) 底層數據流

分解細化中層數據流,設計底層數據流圖,將中層數據流圖的數據加工分解至功能操作級,每個數據加工按功能操作進行編號。以整校推進監測模塊為例,底層數據流圖見圖7。

①學校規劃管理

培訓項目信息經過“1.1項目篩選”,篩選出培訓機構負責的整校推進項目,將列表呈現給培訓機構管理員。同時,根據省、市、縣的管轄區域,篩選出管轄區域內的整校推進項目,將列表呈現給區域管理員。

學校信息化發展規劃數據經過分支一“1.2.1學校規劃數據錄入”,由培訓機構管理員錄入數據,或經過分支二“1.2.2學校規劃數據接口采集”,由數據接口采集培訓平臺的數據。

項目名稱經過“1.3發展規劃查詢”,查詢出參加此培訓項目的學校,顯示學校列表及數據概況。學校名稱經過“1.4 學校規劃詳情”,此學校的信息化發展規劃數據呈現給區域管理員。

②學員學情監測

學員學情監測功能的數據流與學校規劃管理功能的數據流類似。

③區域學情監測

與學校規劃管理功能一樣,培訓項目信息經過“3.1項目篩選”進行篩選。

市級項目的項目名稱經過分支一“3.2.1區域學情查詢”,按縣區分類查詢學員學情,顯示縣區列表及數據概況,縣區名稱經過“3.4.1縣區學情詳情”,此縣區的學情數據呈現給區域管理員。

縣級項目的項目名稱經過分支二“3.2.2學校學情查詢”,按學校分類查詢學員學情,顯示學校列表及數據概況,學校名稱經過“3.4.2學校學情詳情”,此學校的學情數據呈現給區域管理員。

在查詢出縣區的區域學情數據后,縣區名稱經“3.5學校學情查詢”和“3.6學校學情詳情”,可繼續查詢某一學校的學情數據,數據流類似于分支二。

2.2 多數據融合

多數據融合是利用數學方法和技術工具將多信息源的數據進行綜合、計算,從而得到更高品質的有用信息[5]。

平臺使用對比、統計、分類統計三種數學方法進行多數據融合。

1) 對比以教師身份證號碼為唯一標識,將培訓項目的學員信息與教師庫的教師信息做對比,未入教師庫的學員信息添加至教師庫,已入教師庫的學員信息更新教師庫。學員的基本信息從教師庫中查詢獲取,保證教師信息的一致性與準確性。授課專家信息亦做此處理。

2) 統計縱向統計各市市本級、縣區級的年度培訓實施數據,包括整校推進學校數量、培訓教師人數、實施經費等,得到各市年度工程推進數據。橫向統計各市各年度工程推進數據,并與計劃數據進行比較分析,得到各市工程推進進度。

3) 分類統計從學校信息化發展規劃數據中提取學校信息化教學環境信息,分類統計得到多媒體教學環境、混合學習環境、智慧學習環境的學校數量。

從學員學情數據中提取教師的信息化教育教學微能力選點信息,并做分類統計。一是統計每個微能力的教師選擇人數;二是根據微能力的維度,統計學情分析、教學設計、學法指導、學業評價四個維度的教師選擇人數。

3 平臺應用

平臺在某省級能力提升工程執行辦公室部署應用以來,從培訓業務、整校推進、工程實施三個方面對能力提升工程2.0實行常態化監測,并對教師培訓質量做評價分析。

3.1 加強建設學校信息化管理團隊

通過收集全省各中小學校的信息化發展規劃數據,幫助省、市、縣教育行政部門了解各學校的信息化發展現狀、愿景及目標,為學校信息化管理團隊建設、團隊信息化領導力提升提供政策支持。

3.2 有針對性的調整教師培訓內容

通過分析教師的信息化教育教學微能力選點信息,利用數據可視化呈現微能力選點氣泡圖和微能力維度選擇比例圖,幫助培訓機構設計、調整微能力培訓內容,對選擇較多的微能力增大資源和活動比例,切實關注教師的微能力短板和實際教學需求。

3.3 監督各市縣工程推進進度

通過統計市縣的工程培訓規劃、預算及執行進度,了解市縣工程計劃落實情況,幫助省、市教育行政部門對下級能力提升工程的組織實施工作實行監管、評估及督導。依托監測管理平臺,按照能力提升工程2.0的頂層設計與邏輯框架,省級教育行政部門組織實施終結性評估。

3.4 評價教師培訓質量

由學校明確信息化愿景與目標,到學校明確教師應具備的信息技術應用能力,再到教師個人信息技術應用能力研修,整校推進將組織需求關聯至個人需求[6]。通過建立教師培訓質量的評價指標體系,利用層次分析法分析選擇區域內的教師的校本研修數據,幫助省級教育行政部門評價教師培訓質量,迅速診斷,及時干預,為市、縣、培訓機構提供意見,防止培訓方向走偏。

4 結束語

平臺通過數據融合,完善了能力提升工程2.0的監測管理體系,打通了省市縣組織實施、學校整校推進、教師校本研修由面至點的監測管理業務鏈。平臺現已在某省應用并初見成效,充分體現了數據說話、發現短板、預警決策的監管方式,推動教師培訓管理模式由人力管理向數字化監管的轉變,極大提高了工程式教師培訓的管理效率,可為某省能力提升工程2.0終期性評估提供參考。