以學習者為中心的課堂學習任務設計策略

刁文瑛 孫淵

隨著新課程改革的不斷深化,“以學習者為中心”的教學理念已然深入人心,“著力發展學生核心素養”成為重要的培養目標,并凝練為各學科的核心素養。最新修訂的《普通高中語文課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱“新課標”)指出“應關注學生學習方式的轉變,做好學生語文學習活動的設計、引導和組織,注重學習的效果。”

課堂學習任務是引導學生實現自主學習的基本路徑,也是體現學習者為中心和落實學科核心素養的關鍵環節。本文試以2022年廣東省基礎教育精品課《紅燭》為例,探討“以學習者為中心”的課堂學習任務設計策略。

一、構建以學習者為中心的自主課堂

“以學習者為中心”就是把重點放在學習者個體上,促進學習者的積極性,支持學習者個性化發展。課堂任務的設計重點,是通過不同的學習任務對其學習行為進行引導,促進知識的系統構建。構建以學習者為中心的自主課堂,可以著重從以下三個方面入手:

(一)面向未來,信息技術與課堂教學深度融合

信息技術在教育領域的推廣和普及,不僅為教育教學提供了新工具和新手段,而且改變了教育方式,擴展了教育資源。新課標建議“積極利用新技術、新手段,建設開放、多樣、有序的語文課程體系。”從課程實施的微觀視角來看,“開放”是指師生討論的開放性與合理性,“多樣”是基于生活場景的多樣性。王曉生在《人工智能時代:“以學習者為中心的精準教育”》一文指出,“以學習者為中心的精準教育”是未來人工智能時代教育發展的趨勢,發現好的資源并用之于課堂,促進學生全面而個性化的發展,是教師課堂設計的目標。

多媒體提供的新技術、新手段、新資源,促進了學習方式從“教學者中心”向“學習者中心”轉型,并逐步走向個性化,課堂教學呈現出“真實場景、真實任務、基于構建、基于常識和時間空間高度感知的學習”(魏忠《教育正悄悄發生一場怎樣的革命》)的特點,學生在學習內容、學習方式、學習時空、學習資源等方面也有了更靈活的選擇。

基礎教育精品課的設計要求貼合“以學習者為中心”的理念,著力打破教育的時空界限,實現人人皆學、時時可學、處處能學。精品課的制作,要求以某一課為節點,教學講解的時長控制在20分鐘內。其中,微課視頻采用“教師講解+多媒體大屏”的形式,強調教學的交互性和畫面的可視性。相比傳統課堂任務設計,教師需更關注學習者個體:站在學生的角度進行各種預設,避免學習者的知識符號化、概念化。以《紅燭》為例,教師可預設學生對新詩學習興趣不大,也不會運用新詩知識來分析“紅燭”意象,不清楚新詩知識的使用情境。可見,“以學習者為中心”的教學,對教師的教學預設能力要求更高。

(二)立足文本,注重生活經驗和真實體驗

課程改革強調“用教材教,而不是教教材”,《紅燭》屬于“文學閱讀與寫作”學習任務群,該任務群的學習目標與內容中,就有關于閱讀方式方法的要求:一是推薦“精讀”,“學生在課堂上學有所得,才有可能遷移到課外獨立自主的閱讀中”,二是強調與學生生活經驗對接,在體驗、聯想、理解中“入乎其內”,又“出乎其外”。在文學寫作方面,要求學生珍視自己的獨特感受,并建議教師把閱讀與寫作活動結合起來。因此,構建以學習者為中心的課堂,就必須取材于鮮活的社會生活或者完整的情感體驗,教師需做好學習的引導者。

課堂任務的設計圍繞閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究等語文實踐,增強學生學語文、用語文的自覺意識。《紅燭》的學習主要是增強學生形象思維能力,需要調動學生對“紅燭”這個文學形象產生知覺體驗,讓其運用聯想、想象,豐富其對革命者的感受與理解,豐富自己的新詩閱讀經驗。

(三)理解學生,讓學生掌握學習的自主權

理解學生,就是找準學習難點。難以進入詩歌的情境,是大部分學生學不好新詩的問題。教材中的詩歌與現實生活至少存在三重距離:詩歌內容的距離,價值取向的距離,語言形式的距離(鄭桂華《中學語文教學設計》)。因而,課堂任務的設計,要關注情境設置及心理轉換環節,給予其充分的心理準備時間。

相比傳統課堂40分鐘,精品課“講課”時間有限,能給學生的把控的時間相對充裕。相關研究表明:人類的學習過程不是線性的,而是循環的、連續的、復雜的、自然的。在學習時,學生可根據自身需要選擇“快放”“慢放”“暫停”“重播”“回看”等功能,對于各個課堂任務,學生也有自己的選擇權與決定權。

綜上所述,初步確定本課的課題為《紅燭——讓我們成為追光者》。“我們”是詩人那一代革命者,也是當下的青年人。教學的總體目標是讓學生致敬革命時代追光者,鼓勵學生成為追光者,乃至造光者。具體的教學目標表述如下:

語言建構與運用:分析“紅燭”的形象特點。

思維發展與提升:理解詩人的情感的流動變化。

審美鑒賞與創造:體會《紅燭》熱烈又悲愴的青春美。

文化傳承與理解:傳承“莫問收獲,但問耕耘”奮斗精神。

二、開展豐富多樣的語言實踐活動

新課標指出“語文學科核心素養是學生在積極的語言實踐活動中積累與構建起來的”,要求“通過綜合性語言實踐活動,考查學生語文學習的能力和水平”。因此,課堂學習任務的設計要引導學生積極參與到豐富多樣的語言實踐活動之中。

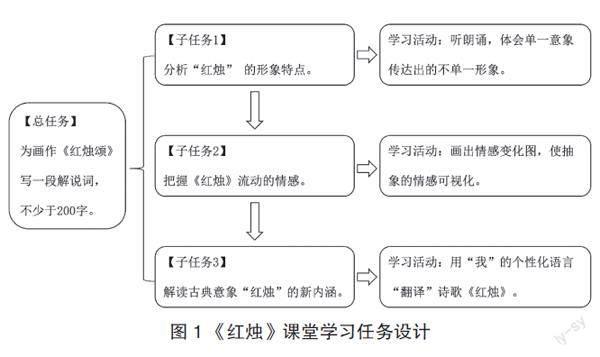

魏忠在《教育正悄悄發生一場怎樣的革命》中指出:“任務學習中,重要的10個要素是任務要聚、任務要分、任務要真、任務要實、任務要簡、任務要明、任務要串、任務要扶、任務要透、任務要動”,而核心是要“動”。在設計課堂學習任務時,要重點關注有序、有趣和真實三個要素。課堂教學是由很多元素組成的,可利用境脈引領教學。境脈源于情境,是一連串隱在的、動態的、立體的、網絡的、綿延的、多元化的情境,是對情境更深的理解、挖掘和高階應用。在《紅燭》的總任務設計中,境脈是“觀展”,學生必須思考:該展覽主題與畫作的關系、畫作的價值,本次觀展目的等問題,形成環環相扣的問題鏈、任務鏈。課堂學習活動主要包括:先回顧核心大概念“意象”,然后觀看詩歌朗誦片段,體會詩歌流動的情感,接著繪出作者情感流動變化圖,最后為名畫《紅燭頌》寫一段200字的解說詞,具體內容如圖1所示。

在上述課堂學習任務中,學生進行“聽”“觀”“讀”“畫”“創”等豐富的語言實踐活動,循序漸進,達到“課盡其用”的效果。形成環環相扣的任務鏈,選用好情境、形成境脈是關鍵,良好互動是形成核心素養的橋梁,“教、學、評”一體化是發展核心素養的途徑。該課設計的內在邏輯和具體策略主要有以下三個方面:

(一)沉浸式策略:創設真實的語言運用情境

沉浸式策略,即通過創設真實的語言運用情境,積極調動學生多種感官參與,培養學生對作品感受力的方法。《紅燭》的學習與“中國革命傳統作品研習”學習任務群相關,在“中國革命傳統作品研習”的學習目標中,有“誦讀”“體會”“感受作品中革命志士的藝術形象”等關于感受感知的內容。在該課例中,利用優秀網絡資源,展示《紅燭》經典詩歌朗誦片段,讓學生感受詩歌的節奏韻律,體會詩歌以“聲”達“意”;創設參觀“百年黨史”主題美術展的情境,為名作《紅燭頌》寫一段200字的解說詞。

在該環節,學生可感受的內容更是多重的:看視頻中的躍動的燭光、耀目的紅色;聽朗讀者朗誦的抑揚頓挫,構建對新詩的感性認識——新詩沖破了舊體詩格律的限制,采用與口語相接近的白話和現代音韻,押韻自由。綜合分析 “紅燭”的形象特點——“紅”,是赤誠,是生命之火;“燭”,是燃燒自己的燭,是“莫問收獲,但問耕耘”的燭。

《紅燭》是在1923年創作的,這時候的聞一多24歲,風華正茂,與高中生較為貼近,均是時代青年,年齡相近,時代迥異,容易感受青年人的奮斗熱忱。“看展”是學生可能遇到的生活場景,教學與生活關聯自然,還原成講解場景能更好地把握意象的本質。

第一步,在聽讀中感受詩歌質地。羅振宇《閱讀的方法》,談及象征:“就是用一個常見的形象,把大量的感受、道理、情境凝結起來。當這個文化工程完成,我們再次看見某物、某人,就能立刻調取出一大團認知,把其中的感受、道理、情境再次還原。”詩歌情感內涵的復雜性,就是在凝結與還原的過程中形成的。第二步,在關聯對比中推導“紅燭”新義。學生通過關聯、對比古典詩詞的“蠟燭”形象,對“蠟燭”的象征義有初步的認識——象征光明皎潔之心意、象征悲泣流淚、象征中心煎熬痛苦。從“蠟燭”到“紅燭”,不難推知,“紅燭”之“紅”——赤誠奉獻、破舊造新、熱血、熱淚,是特殊年代賦予“蠟燭”的新內涵,也就是《紅燭》對傳統意象突破之處。第三步,從“向你致敬”到“我成為你”。“解說”設計時,再次利用詩歌知識進行“解碼”,重建知識產生的情境。解說,是建立在對《紅燭》節奏、旋律、形式、色彩感受的基礎上的解說,蠟燭燃燒是一種狀態,更是一種革命者獻身于理想的姿態。“紅燭”就是詩人心靈所化,全詩內容是“我”與“紅燭”、詩人和自己、學生與作者之間展開的一場精神對話。解說《紅燭頌》,學生將自己的情感體驗做樣本,與詩歌的情感進行比較、共鳴,使詩歌中的情感體驗變為自己的情感內存,把個性化體驗,升格為同伴可能共鳴的情感,該步驟實質上是從理解、應用逐步過渡到評價,在解說中把握奮斗內核。

(二)可視化策略:通過繪圖呈現抽象的思維和情感

可視化策略,是通過繪畫簡圖,讓隱含在文本中抽象復雜、起伏明顯的情緒呈現的方法。學生在分析、繪畫過程中讀出詩歌情感及其節奏變化。可視化的目的,是讓隱藏在文本中的情感具象化。可視化策略,有助于教師觀察學生個性化閱讀的狀態,有助于學生相互展示學習成果。

在《紅燭》的繪圖任務中,繪畫的曲線是作者對“紅燭”的感受變化曲線,直觀呈現的是作者對革命者從理解、贊頌、佩服等感受的疊加,可視化的處理讓學生的思維可視化。《紅燭》傳頌的是“莫問收獲,但聞耕耘”的內在品質,需要調動學生的形象思維。設計該任務時,預想學生能分析一部分的情感;預設大部分學生未能全面把握詩作的情緒節奏,即“歌詠—困惑—明白醒悟—感傷—思考—探索—奮進”的感情變化。教師演示的變化圖,呈現的是“中—低—高—低—中—高—更高”回環往復的變化,折射的是作者從迷惘走向堅定的心路歷程。

精品課是“一對N”的模式,學生們用不同的視角去看同一件事情,有利于形成個性的語文學習方式。同時,教師可搜集在實踐活動中產生的各種材料,了解學生的個性品質,豐富學生的表現性評價,以便科學衡量其發展。

(三)可實踐策略:完成具有挑戰性的綜合學習活動

“合理利用信息技術,優化整合課堂教學,促進知識的遷移與運用”是新課標的教學建議之一。“可實踐”,即“遷移與運用”。鄭桂華在《中學語文教學設計》中歸納了六種綜合學習活動,即:主題活動類、課題探究類、熱點問題討論類、社會實踐類、考察體驗類和模擬解決問題類。教師根據學情,設計具有挑戰性的學習實踐活動,從而鞏固所學的知識,落實遷移運用,培育核心素養。

詩歌以抒發情感為主,詩歌的主旨一般超越功利和世俗社會實用價值,運用可實踐策略,重在找準意象“紅燭”與現實生活的對接點。解說,就是用個性化語言翻譯詩歌,學生從中發現語文學習之趣,如詩歌言簡意豐之趣,實踐過程中的協作之趣,多元之趣,教學相長之趣。

課后作業是讓學生分析聞一多《太陽吟》中的意象“太陽”,鞏固學生讀新詩的方法。此外,“太陽”與“蠟燭”這兩個意象具有可比性,學生可進一步探討聞一多詩歌的意象特點。

小 結

以學習者為中心的自主課堂是課程價值得以實現的必由之路,也是培養學生學科素養的有效路徑。構建以學習者為中心的自主課堂,需要教師在教學的整體設計中深度融合信息技術,關注學生的生活經驗和真實體驗,真正讓學生掌握學習的自主權。

在具體的課堂教學中,課堂學習任務的設計至關重要,有效的課堂學習任務應具有體驗性、趣味性和探究性。課例《紅燭》的課堂學習任務設計旨在引導學生通過這一首詩歌的學習,理解一個人群、一個時代,在活動中讓其理解上升一定的歷史厚度和生命深度。就具體的設計策略而言,通過沉浸式策略讓學生進入文本,通過可視化策略讓學生理解文本,通過可實踐策略讓學生學以致用。如此,在自主完成課堂學習任務的過程中,學生的學習積極性得到了極大的激發,學生的學科素養也得到了有效提升。學習也超越了文本和任務,最終成為了一次深刻的生命體悟。

(作者單位:廣東深圳市龍崗區平湖外國語學校)

本欄責任編輯 李 淳