非遺元素賦能高校動畫教學

張舒涵 卜一丁

[摘 要]文章對如何將地方非遺元素引入高校動畫專業的教學設計進行了研究,通過對非遺中的民俗故事、民間藝術、民謠等要素進行梳理整合,探索將其融入動畫的劇本設計、角色設定、配樂的方法路徑,并進一步論證通過該教學模式,使學生設計出具有生命力、時代感和文化意蘊的中國特色動畫,從而培養出新一代非遺傳承人的可行性。

[關鍵詞]非遺元素;動畫專業;文化賦能

[中圖分類號] G642 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2023)09-0050-04

非物質文化遺產(以下簡稱非遺)包含了各民族傳統的風俗習慣、文化形式、文化特點以及傳統文化中需要傳承的寶貴的原生態文化。它包括語言、歷史、表演藝術、文學藝術、美術、傳統技能,還包括與之相關的物品、器材、手工藝品等。我國的非物質文化形成于漫漫歷史長河之中,見證著時代的變遷與發展,凝結了民族智慧,是中華民族寶貴的精神財富。但隨著時代的發展,一些寶貴的非遺項目正面臨著失傳或消失的問題。面對此種情形,如何將瀕臨失傳的非遺項目進行創造性轉化、創新性發展,成了藝術工作者亟待解決的重要問題。

一、非遺發展現狀及面臨困境

我國幅員遼闊,民族眾多,各地區各民族都擁有獨具特色的非遺項目。目前,我國已有43個非遺項目被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄,居世界首位。中國的非遺項目不可計數,許多甚至來不及向世界展示風采,就已黯然消逝。一些非遺手工藝甚至難覓學徒,面臨失傳困境。

(一)傳承鏈條中斷

造成非遺傳承斷層的主要原因有:一是部分非遺傳承思想守舊,“傳男不傳女、傳內不傳外”的思想根深蒂固;二是熟練掌握非遺技藝周期較長,部分年輕人在艱苦而漫長的技藝打磨階段難耐寂寞,且很難將技藝迅速轉化為現實經濟利益,“難學習、時間長、收入少”的學藝窘境,讓部分年輕人望而卻步;三是非遺傳承職業認同感低,導致無人傳承、技藝失傳。

(二)非遺發展不能與時俱進

當前社會高速發展、生活節奏加快,部分非遺項目尚未跟上時代發展的步伐。主要表現為:一是某些非遺工藝的制作過程煩瑣、工序復雜,不適合批量產出,因而逐漸被批量快速生產的工業品所替代;二是部分非遺項目表現形式陳舊,難以滿足新時代大眾的審美需求。

(三)非遺傳承普及受限

非遺傳承普及受限主要表現為:一是傳播研究滯后,指導性不強。非遺傳播路徑還處于有限圈層內部,社會層面年輕群體對非遺項目整體認知不足。二是傳播媒介單一,有效性不高。非遺傳播以展出、展演為主要途徑,沒有充分利用當前的自媒體、新媒體傳播手段。三是傳播過程中忽視受眾差異,普及性不強,有些非遺項目即使是本地居民也知之甚少。

(四)政策支撐不夠

中央和地方政府針對非遺傳承保護發展建設出臺了一系列文件,啟動相關宣傳平臺,取得了一定成效,但總體效果有限。一方面,部分地方性政策難以到底到邊,在政策的保護與平臺的展示中,不能對非遺傳承保護有針對性地提供有力的支撐。另一方面,“假文化”現象屢見不鮮,保護真正文化傳承的力度不夠。非遺資源進入商業領域后容易在經濟利益的驅使下成為商業競爭的犧牲品。

二、非遺元素融入高校動畫教學的意義

針對非遺傳承斷層的危險,可以大學教育為試點,在高校相關課程中融入非遺元素,傳播、推廣、創新非遺項目。以動畫專業為例,作為新媒體媒介,其可以不受時空束縛,有傳播范圍廣、制作成本低、傳播速度快、更改靈活等特點,容易被大眾理解和接受。在動畫課程教學內容中融入地方非遺元素,具有重要意義。

(一)傳承非遺精神

非遺元素融入高校動畫教學,使非遺保護與高校教育有機結合,能推動非遺的宣傳、展示和傳播。學生在課程教學中近距離接觸非遺、熟悉非遺、解析非遺,可直觀體會非遺的深厚魅力。在高校教學中播撒非遺傳承人的種子,可能會培養出未來的大國工匠、工藝大師。

(二)培育愛國情懷

新時代大學生“三觀”尚未完全定型,將非遺元素引入高校動畫教學,有利于培育學生的民族認同感,加強民族文化傳承,同時也賦予了非遺新的時代使命。

(三)創新文化形式

在課程教學中有意引導學生從我國優秀的傳統文化和極具地域特色的非遺項目中汲取養分,可培養動畫專業學生的想象力——讓學生從“愿想”“能想”到“會想”。從非遺項目中汲取靈感養分,提煉出具有較高藝術內涵的創意靈感,有利于傳統文化的創新、創造性發展。

(四)提升能力素養

通過深入了解與學習非遺,能夠培養學生的藝術觀察能力、創新思維和創新能力,提升學生的傳統文化修養,開拓學生動畫創作的思路,提高學生的本民族動畫藝術表現能力與審美能力。

三、非遺元素融入高校動畫課程教學的路徑

高校動畫課程包括動畫劇本創作、動畫造型設計、動畫場景設計、動畫音樂設計等基礎課程。而非遺中的京劇、剪紙、皮影、年畫、木偶戲等項目,包含了文學、戲劇、音樂等藝術形式,非常適合融入具有設計訴求的動畫課程中。

(一)非遺題材與動畫劇本創作課程相融合

非遺題材、故事、藝術等能夠為動畫劇本創作課程中的劇本創作階段提供創意思路。通過對非遺素材采用“主題化設置—結構化思考—藝術化處理”三步式劇本創作方法,在挖掘好的非遺題材的基礎上,遵循一定的劇作結構和人物塑造形式,可創作出具有戲劇性的動畫劇本,提高學生創作動畫劇本的綜合能力。

1.對非遺中的民間文學題材進行改編,在動畫劇本中對非遺項目進行創新性發展。如動畫電影《西游記之大圣歸來》《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《白蛇:緣起》等均取材于自各地方的民間故事,在保留中國傳統文化內核的基礎上,創新民間文學題材的時代化敘事風格,不僅受到了年輕人的喜愛,還獲得了較高的票房收益。其中,動畫電影《哪吒之魔童降世》在保留中國傳統神話故事《封神演義》文本主旨與立意的基礎上,進行了現代化的演繹。劇情設計從哪吒自暴自棄,到被親情感動與命運抗爭,通過“我命由我不由天”這句臺詞引起當代受眾強烈的精神共鳴,表現出青年一代敢于質疑既定規則、不斷突破自我的價值取向。

2.以非遺中的民間藝術為動畫劇本主題,堅持非遺的創造性轉化。動畫電影《雄獅少年》以非遺民間藝術舞獅為題材,講述了廣東鄉村的留守少年阿娟,得到與他同名的少女的鼓勵和啟發后,克服重重困難,最終實現夢想,從“病貓少年”蛻變成“雄獅”的故事。電影通過極具視覺沖擊和讓人印象深刻的舞獅比賽場景,使觀眾感受到片中人物絕不向困難低頭的精氣神。該影片極具中國特色,生動地講述了富有嶺南特色的非遺故事,活化了民間藝術,喚醒了觀眾的非遺傳承保護意識。

(二)非遺元素與動畫造型設計課程相融合

動畫造型設計課程分為了解概念、學會設計、懂得意義三個階段。其中,在動畫造型設計課程的學會設計、懂得意義階段應引導學生進行動畫造型的非遺融合設計。首先,要求學生對非遺元素構建知識圖譜,在調研過程中了解非遺項目的特點;其次,在知識圖譜中找到可視化的非遺元素,對其進行創意聯想分析;最后,通過創意聯想,結合新技術、新形式,設計出具有非遺特色的動畫新角色。

1.融合非遺民間藝術,對經典角色形象進行再設計。非遺中的京劇臉譜、剪紙、皮影、木偶戲等表現形式適用于動畫角色的造型設計。如萬籟鳴導演的《大鬧天宮》中“大圣”一角取材自中國經典名著《西游記》中的孫悟空形象(見圖1),在經歷多次修改完善、融合京劇“臉譜”元素后,最終確定了蟠桃紅臉、綠眉毛、雷公嘴的人物臉譜化面部特征,以及肩寬腰細、身形挺拔的少年感體態,成功塑造出富有戲劇張力、帶有強烈個性、大膽反抗天威、無畏斗爭的主角孫悟空的經典形象,其經典的鵝黃上衣、翠綠圍巾、豹皮短裙、紅褲黑靴的服飾造型也成為無數觀眾的童年記憶。

2.利用民間藝術形式刻畫人物動作,如剪紙、皮影、木偶戲等。動畫《豬八戒吃西瓜》(1958年)借鑒了“剪紙”元素,但為突出人物的卡通化設計,弱化了剪紙的棱角線條特征,突出了剪紙的裝飾性紋樣,增添了人物的趣味感,同時參考了皮影動作規律中的卡頓感。通過在色彩運用與造型設計上的成功創新,生動塑造出一個好吃懶做的豬八戒形象,這一版本的豬八戒得到了觀眾的一致認可。

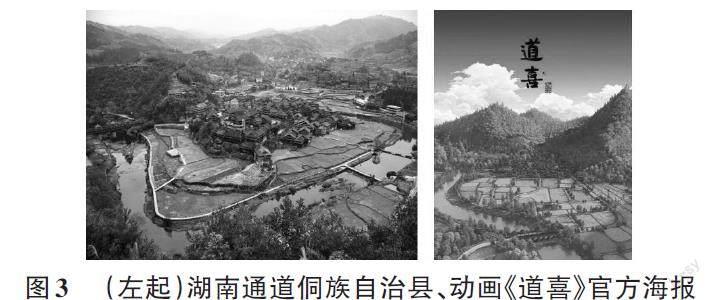

3.將非遺元素與現代元素融合,設計兼具民族特色與流行特點的時代化動畫角色服裝造型。在播放量超百萬次的廣州美術學院動畫專業的畢業設計短片《落凡塵》(見圖2)中,動畫人物的服飾參考了多種非遺元素,角色哥哥的服飾參考了苗族與藏族的服飾特點,角色妹妹的服飾中又加入了漢代交領外衣及現代套頭衫、沖鋒衣等元素,這些元素起到了畫龍點睛的作用,使動畫作品煥發新意。

(三)非遺地域特色與動畫場景設計課程相融合

動畫場景設計處于整個動畫片制作流程中的前期,動畫文字劇本完成后,根據劇本設計場景,為后續畫面分鏡頭設計提供參考依據。動畫場景具有交代時空關系、推動劇情發展、塑造人物角色等作用,是動畫片制作中的重要一環。動畫場景設計需遵循劇情發展規律,保持動畫整體風格一致,符合透視原理及光影屬性。在動畫場景設計課程中融入非遺元素,能增強動畫的故事性與文化性,突出畫面表現力,提升影片整體質感。

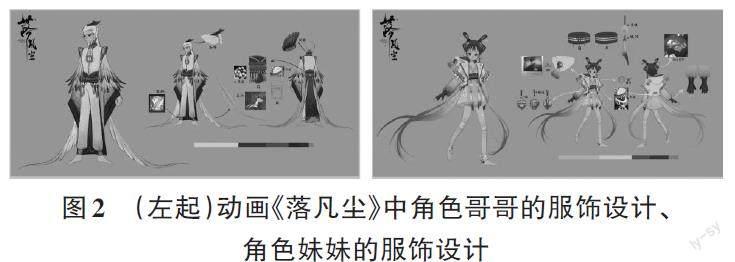

教師應指導學生深入了解非遺特定歷史時代背景,收集屬地實景影像資料,可通過實地勘察與查找資料相結合的方式整合數據,以現實照片為藍本進行場景設計。如獲得第十六屆中國國際動漫節“金猴獎”潛力獎的二維動畫短片《道喜》,就以侗族非遺“侗錦”傳承為故事主線,在動畫場景之中展現了當地非遺地域特色之美(見圖3)。該動畫創作的初衷是為非遺旅游景區做宣傳,制作團隊在湖南通道侗族自治縣進行了兩年的實地采風,手繪萬張圖畫,將侗寨建筑、通道景區之美融入動畫場景設計,描繪了通道當地秀麗的自然之美。由此可見,在動畫場景設計中融入非遺地域特色,構建中國傳統審美視角中的“情景交融”,能更好地宣傳推廣地方旅游資源,振興地方經濟。

動畫電影《雄獅少年》運用數字技術,真實還原了非遺場景,建立了全新的審美體驗。影片中出現了諸多西樵山天湖公園特有的高樁獅(見圖4)、水上飛獅,以及桑基魚塘、祠堂等場景,堪稱南海醒獅文化、南海文旅產業的硬核宣傳大片。除了精美的獅頭,影片中的多處場景都與南海城鄉景色高度吻合,包括祠堂、桑基魚塘、木棉花樹等。主創團隊在廣州周邊佛山、順德等地采風時,恰好碰上臺風,所處的村里飄起了滿天的木棉花絮,于是團隊記錄下這些美好的畫面,并將其搬上熒幕,渲染劇情氛圍。《雄獅少年》延續了優秀國產動漫的國風基因,通過畫面場景使觀眾感受到非遺舞獅的獨特魅力,展現了文化自信,弘揚了民族精神。

(四)非遺傳統音樂與動畫音樂設計課程相融合

動畫音樂設計課程中的音樂設計部分需要學生從塑造角色形象、渲染劇情氣氛、展現民族風格三個要素,來進行音樂編排、配音設計等。

1.通過非遺中各種傳統樂器在節奏、音色上的差異,塑造性格不同的角色形象。如動畫片《三個和尚》中,分別通過板胡代表小和尚、墜胡代表瘦和尚、管子代表胖和尚。板胡聲音清脆而響亮,運用板胡配合小和尚的行動,與小和尚角色單純善良、活潑可愛的鄰家小男孩形象十分融洽;墜胡聲音柔和、音域寬,能更好地表現瘦和尚潛心修行、充滿浪漫主義情懷的個性特征;管子音量較大,音色高亢明亮、粗獷質樸,富有強烈的鄉土氣息,很好地刻畫了憨憨傻傻、大大咧咧、不計前嫌的胖和尚形象。全劇沒有一句對白,卻通過三件民族樂器的獨特音質生動地描繪了三個性格特點不同的人物形象,運用音樂輔助淋漓盡致地刻畫了完整的故事劇情。

2.從非遺音樂的唱腔、曲調、歌詞等中汲取靈感,渲染劇情氛圍。動畫作品《驕傲的將軍》《齊天大圣》《天書奇譚》等,均借鑒了中國傳統戲曲劇種京劇的相關元素。其中《驕傲的將軍》中整體動畫劇情利用鼓點的強弱表現劇情轉折,做到了音樂跟隨動畫沖突走,音樂與畫面相得益彰又主次分明。

3.非遺詩歌與動畫音樂共同展現民族風格。《白蛇:緣起》是極具中國風的三維動畫電影,其中多處場景設計借鑒了中國水墨畫風格,該動畫插曲《何須問》則借鑒了樂府詩中的《行路難》。插曲起,具有中國水墨畫留白式構圖風格的畫面隨之呈現,男女主角泛舟于青山綠水之間,男主角阿宣翻上桅桿,將準備好穿行石洞用的燈籠掛起,便清唱起歌來。歌聲悠揚動人,回蕩在整個山谷中,音樂旋律隨著劇情推進而變化。歌詞“何須問,浮生情,只此浮生是夢中”寓意灑脫,隱指男女主角只要此刻能一起泛舟河上,悠閑歌唱,最終結局如何,又何須問。插曲《何須問》通過“舊辭新唱”的方式,讓古風音樂在新時代動畫電影中演繹出浪漫詩意。

(五)非遺元素與動畫社會實踐課程相融合

以“請進來”“走出去”模式讓非遺元素與動畫社會實踐課程相融合。“請進來”指的是邀請非遺傳承人走進校園,與校內教師以“雙師”形式共同開展動畫實踐課程教學。非遺傳承人較高校教師具有更為豐富的手工藝制作經驗,邀請非遺傳承人到高校動畫專業講解非遺背后的文化故事及現場展現非遺工藝制作流程,能使學生直觀感受到非遺的魅力。在非遺傳承人的指導下,學生可以體驗學習剪紙、皮影、陶藝、篆刻等非遺項目,更能進一步感受到非遺傳承人的工匠精神及非遺作品背后的文化底蘊。《大鬧天宮》首席動畫設計師嚴定憲先生為了動畫設計師能了解角色中的京劇元素特點,在制作過程中邀請專業的京劇演員為動畫設計師上課,每位動畫設計師都要學習京劇,每人桌前都有一面鏡子,動畫設計師要首先做出劇本里的動作才能繪畫。“走出去”是指帶領學生走出學校進行體驗性學習,如《驕傲的將軍》的導演特偉帶領劇組到各地采風,收集大量古代繪畫、雕塑、建筑等一手傳統文化資料,為動畫生動的場景設計打下了堅實的素材基礎。所以,帶領學生走訪非遺傳承地體會當地的文化氛圍,感受非遺傳承人對相關技能的精益求精,能使學生設計出更加靈動的藝術作品。

四、結語

動畫影片可以打破傳統表現形式的壁壘和局限,為非遺的發展傳播開辟一條新的道路。將非遺元素融入高校動畫教學中,不但能夠讓新一代青年人深入了解傳統文化,還能夠更好地將非遺與新的表現形式有機融合,展現中華優秀傳統文化的魅力。非遺元素賦能高校動畫教學,能夠讓動畫作品講好中國優秀傳統文化故事,為推動傳統文化發展傳播貢獻力量,讓中國珍貴的非物質文化遺產走向世界。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 王文章.非物質文化遺產概論[M]. 北京:文化藝術出版社,2006.

[2] 王芳雷,孟醒.蒙古族非物質文化遺產動畫傳播的美學意涵[J].當代電影,2018(8):174-176.

[3] 王欽芝,金玉萍.數字時代動漫電影對民間故事的創新表達[J].電影文學,2022(21):62-66.

[4] 孫世波,盛楠.動畫中融入“非遺”元素的可行性探索:以《花鼓傳奇》為例[J].黃河之聲,2017(24):154-155.

[5] 劉海.動畫創作應與傳統文化相結合[J].現代裝飾(理論),2013(11):107-108.

[6] 宮承波,秦新春.中國動漫“走出去”探索[M].北京:中國廣播影視出版社,2020.

[7] 李佳瑤.日本文化審美下的新海誠動畫電影:以《你的名字》為例[J].當代電影,2017(7):194-196.

[8] 陳苗.淺析動畫片《驕傲的將軍》的藝術特色[J].電影文學,2014(21):69-70.

[9] 劉辰燃.從《白蛇:緣起》中的插曲看我國動畫電影的音樂創作審美[J].當代音樂,2019(5):122-123.

[責任編輯:劉鳳華]