漁光互補技術在農村分布式能源發展中的研究與實踐

■ 國網浙江省電力有限公司舟山供電公司 張 非 李 凱 王秀秀 虞哲燕

隨著科技創新和光伏產業的發展,漁光互補光伏發電項目在東部沿海地區得到快速應用。漁光互補是將新能源和漁業結合在一起,采用水面上建設光伏電站,水面下進行水產養殖的模式,從而實現“一地兩用、漁光互補”,可有效降低水域高溫影響,提高水產養殖效益,促進節能綠色發展,推動農村產業結構優化,達到經濟效益、社會效益和生態效益雙贏的目的。

近年來,為加快能源消費轉型升級,推動“雙碳”目標落地實施,全社會開啟了新能源發展應用的加速鍵。隨著太陽能發電技術的成熟,農村地區分布式光伏發電站如雨后春筍般涌現,既能緩解緊張的能源需求,又能實現綠色低碳發展的目標,因此光伏發電技術在世界各國的發展勢如破竹,已占據新能源領域的半壁江山。

光伏發電技術最核心的是光伏電站,光伏電站的建設需要長期占用大量土地資源,而我國人均土地占地面積少,光伏建設投資回報周期較長,導致光伏電站的發展受到一定限制。我國東部沿海地區水產養殖業較為發達,尤其是舟山作為海洋漁業強市,享有“海天佛國,漁都港城”美譽,海域面積占比高達96%,具有發展漁光互補光伏發電的廣闊前景和得天獨厚的地理優勢。

漁光互補[1]是國內分布式光伏圈內的新秀,采用“板上發電、板下養殖”的模式,在不改變形態、不影響地面原使用功能的前提下,充分發揮漁、光互補優勢,讓漁業養殖與新能源產業同步發展,極大地提高了土地的利用率和單位面積土地的產值,既能緩解生態壓力,又能實現一地多用,真正實現發電和養殖雙贏。

農村地區因地理條件限制,多采用分布式光伏發電技術,主要建設在廠房屋頂及水庫區域。根據應用場景不同,又可細分為養殖、種植業應用的農光互補,漁光互補發電和屋頂分布式發電以及與微電網技術結合的分布式發電等模式[2]。總體而言,漁光互補光伏發電技術采用取之不盡、用之不竭的太陽能作為能量來源,結合地理發展條件節約土地資源,在發電過程中不會產生對環境有害的物質,在提高收益和節能減排上面的優勢日趨明顯,目前已在東南沿海地區被認為是建設分布式光伏電站的最優實踐,并逐步向中西部地區拓展。

漁光互補發展現狀

漁光互補的發展

我國漁光互補光伏發電技術相較于國外發展較晚,2014年9月2日,國家能源局發布的《關于進一步落實分布式光伏發電有關政策的通知》中提到,應因地制宜利用灘涂、魚塘、湖泊等建設就地消納的分布式光伏電站[3],江蘇常熟于2014年實現國內首家漁光互補光伏電站并網投運,這為漁光互補光伏技術的發展和推廣起到了示范引領作用。近年來,江蘇、浙江等地漁光互補光伏電站如星羅棋布般發展起來。2022年1月,浙江省人民政府辦公廳印發《浙江省擴大有效投資政策二十條》,其中明確提出,“加快光伏發電項目建設。允許10萬米3以下水庫水面建設漁光互補光伏發電項目。”目前已經并網的典型項目有浙江寧波慈溪200兆瓦漁光互補光伏發電項目,江蘇揚州寶應108兆瓦漁光互補光伏發電項目,以及湖南益陽北港長河100兆瓦漁光互補項目等。

漁光互補建設模式

目前,水面光伏電站的建設模式主要為漁光互補式和漂浮式,其中漁光互補式光伏電站又稱為固定式光伏電站,采用打樁建設模式,常規采用2×28排布方案為基本單元,每個基本單元8根樁,具有施工方便、適用性廣、成本較低、結構穩定等優勢,但隨著水深的增加,打樁電站的成本也會明顯上升。漂浮式光伏電站結合現有光伏漂浮系統的網箱結構及漁光互補裝置,由漂浮方陣提供浮力,適用于水深、浪高、水底環境要求高、養殖魚類等特定場景,可減少水分蒸發,抑制藻類生長,防止水體富營養化,具有運維便利,水面清潔良好,成本較低等優勢。

漁光互補特點

在環保性能上,漁光互補光伏電站采用太陽能發電,環保無污染,通過光伏組件的安裝,可在一定程度上降低水面溫度,夏季為水域提供良好的遮擋作用,降低水產生物高溫影響及水面植物光合作用,一定程度上抑制藻類繁殖,提高水質環境和資源利用效率。

在產研結合上,當前漁光互補發展迅速,“光伏+業務”融合性高,可充分促進漁業生產和光伏發電的協同性、互補性和融合性,并據此建立漁光互補技術體系或標準,并為光伏+業務提供一站式解決方案新思路,產研學結合并進形成產業生態新模式,進一步提高科技創新能力,促使鄉村振興更上新臺階。

在效益發展上,漁光互補項目無能源消耗成本,在當今國際形勢下,可為用戶節省大量投資成本,又可獲取持續穩定的補貼收益,達到增產增收的目的,提高水庫或魚塘綜合可利用價值。加上模塊化設計、模塊化設備匹配度高,將極大提升系統可靠性和維護便利性。

漁光互補項目技術應用

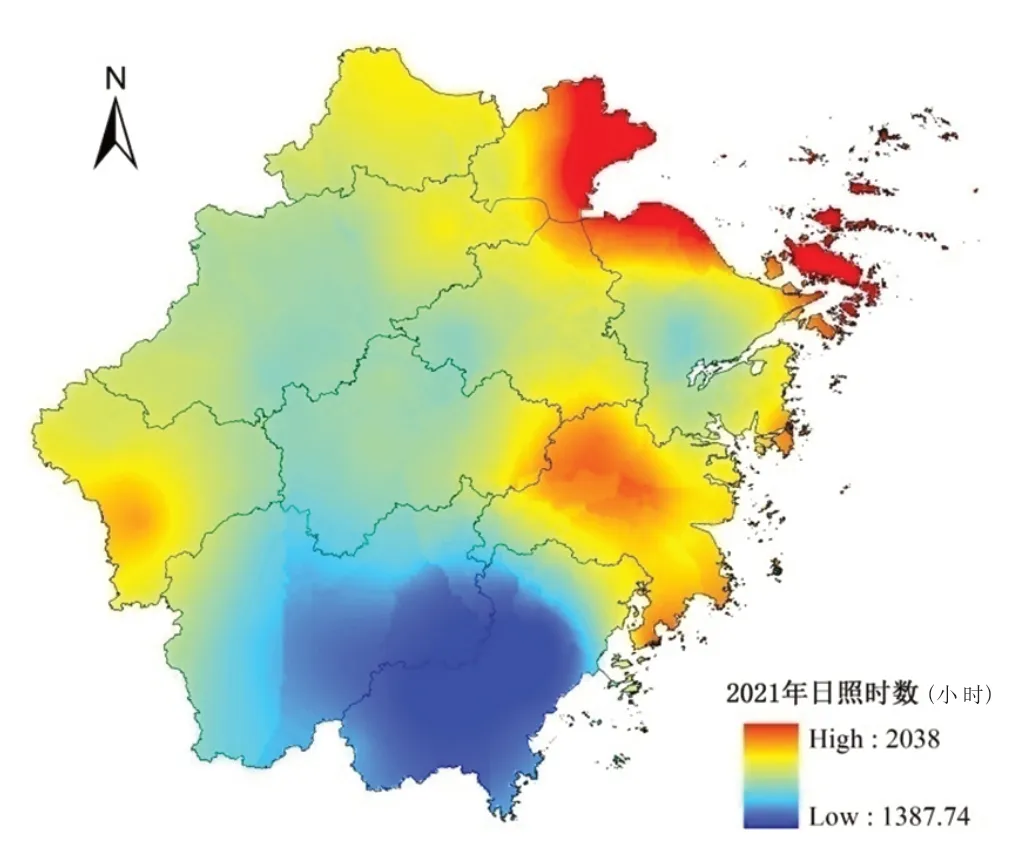

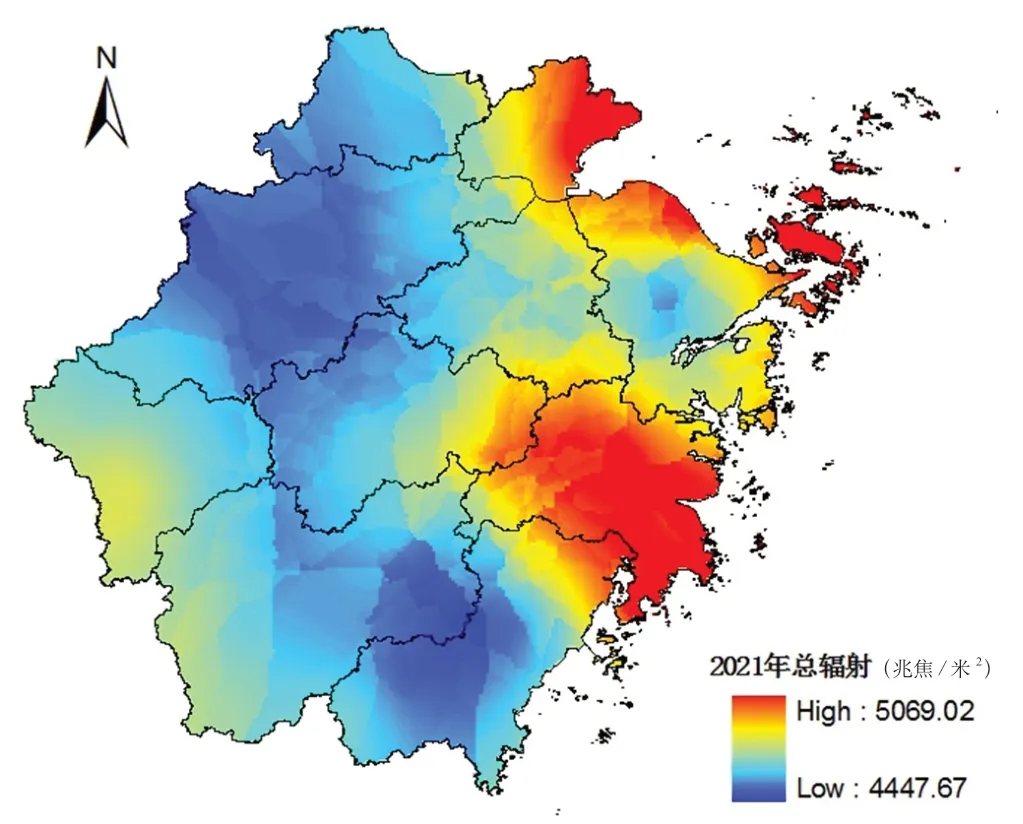

項目氣象地理條件

舟山市太陽能資源充足,根據氣象數據顯示,年日照小時數達2 100~2 800小時,2020年全年日照小時數位列浙江省第一,年日照天數為233~242天,日平均氣溫為16.3 ℃,年太陽輻射量為468.3~492.7千焦/厘米2是國內太陽能資源可利用的優質開發區域。

舟山市定海區某養殖場位于舟山市定海區長白島,地形狹長,四面環海,沿岸多深水良港,良好的地理環境滿足了漁光互補光伏項目的一切要求,可充分利用廣袤的水上區域開發豐富的太陽能資源,建設綠色環保的新能源業態,有利于推動社會、環境和經濟三方更好地和諧發展。

圖1 2021年浙江省年平均日照時數分布

圖2 2021年浙江省年平均總輻射分布

項目建設

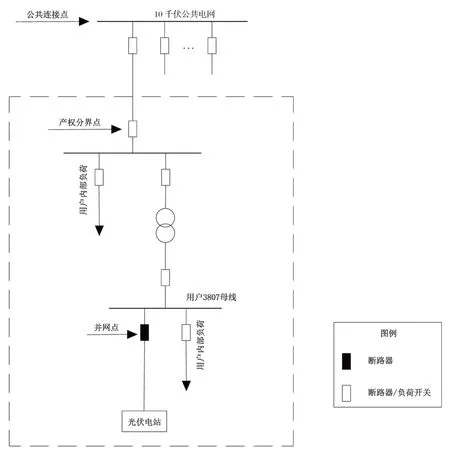

本項目整體設計思路為采用分布式光伏電池組件,分塊安裝于該養殖場,集中并網,采用自發自用,余電上網模式,按照就近分散接入,就地平衡消納的原則進行設計,并在設計、安裝時兼顧景觀效果及自然環境的有機結合和減少土地的占用面積。光伏電站利用太陽能電池陣列將太陽能轉換成直流電能,通過直流/交流并網逆變器將太陽能電池陣列發出的直流電逆變成50赫茲、380伏的交流電,接至用戶內部低壓配電系統實現并網。

該漁光互補光伏發電項目首期工程于2022年7月開工建設,總裝機容量215.82千瓦,占地2 000米2,架設光伏板394塊,逆變器2臺,總投資90萬元,于2022年12月正式并網發電。目前已建成1個標準蝦塘,預計年發電量約28萬千瓦·時,每年可節約標準煤70.9噸,減少二氧化硫排放量6.5噸、氮氧化物排放量3.2噸、二氧化碳排放量215.4噸。2024年前將實現20余個蝦塘全覆蓋,整體占地面積40萬米2,屆時該項目的整體年發電量可達700萬千瓦·時。

本工程首期規模215千瓦,一次建成投運,通過太陽能電池板陣列將太陽能轉換成直流電能,再經串式并網型逆變器,單臺逆變器功率為100千瓦,將直流電能轉化為與電網同頻率、同相位的正弦波電流,并入電網。本項目采用分散逆變、集中并網的布置方式,多個逆變器出線通過各自配電箱匯總后,通過一回線路將分布式光伏接入380伏低壓母線,實際輸出最大交流功率約800千瓦。項目一次系統接線示意圖見圖3。

圖3 一次系統接線示意圖

項目效益分析

經濟效益

減少能源消耗成本。漁光互補項目利用技術的創新集成,將太陽能轉換成可供養殖的電能,降低養殖成本,實現零污染、零排放智能養殖模式,對于傳統水產養殖轉型具有里程碑式的意義。統計數據顯示,每節約1千瓦·時電量,相當于減少0.785千克碳排放,相應節約0.4千克標準煤,減少二氧化碳排放量0.997千克、二氧化硫0.03千克、氮氧化物0.015千克。該項目預計年發電量28萬千瓦·時,因此每年可減少煤炭消耗112萬噸,減少碳排放量133.9萬噸,減少二氧化碳排放量279.2萬噸、二氧化硫8.4萬噸、氮氧化物4.2萬噸。這種清潔、低碳、高效的養殖模式,不僅能實現漁、光一體化發展,還為我國經濟可持續發展和服務清潔能源產業發展提供全新思路,推動社會高質量實現“雙碳”目標。

推動農村創效增收。結合當前光伏建設補貼政策,該項目主要收益為上網電費,可通過年發電量測算年度收益。項目經營期內年度發電量計算公式為:

式中:E為年發電量,千瓦·時;t為當地年峰值日照時長,小時;P為光伏方陣安裝容量,千瓦;K為電池組件長期運行性能衰降修正系數,一般取0.9。

舟山市峰值日照時長為3.92小時/天,光伏方陣安裝容量為215千瓦,根據計算公式可知:年發電量 = 3.92×365×215×0.9 = 276 859.8千瓦·時。

浙江省上網電價為0.415 3元/千瓦時,由上述年發電量計算年收益公式為:

式中:Ar為年收益,元;E為年發電量,千瓦·時;Pe為上網電價,元/千瓦·時;Pa為發電補貼,元/千瓦·時。

代入上述數值進行計算:276 859.8×0.415 3 = 114 979.88元

該系統投入成本900 000元,年收益114 979.88元,投資回報周期為:900 000 /114 979.88≈7.82,因此大約需要7.8年時間能夠收回投資。

一般來講,光伏發電系統的使用期限普遍為25年,因此從第8年至25年之間基本獲取為純利潤。以此為基礎測算:25年的總利潤 = 25 ×114 979.88 = 2 874 497元;凈利潤=(25 - 8)×114 979.88 = 1 954 657.96元;平均年收益 =1 954 657.96/25 = 78 186.32元。

綜上所述,該項目具有良好的經濟效益,投資回報周期短,可作為農村地區“光伏+產業發展及創收增效”的主要推廣模式。

社會效益

符合國家節能減碳發展理念。當今國際能源資源緊張,成本居高不下,漁光互補項目可有效減少能源消耗,尤其是煤炭資源,每年可減少二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳等數萬噸的排放量,具有非常好的節能減排效益和綠色環保價值,也是實現“碳達峰、碳中和”目標的必由之路。隨著“光伏+產業結構”的發展,漁光互補、農光互補等一系列生態模式應運而生,進一步深入踐行綠水青山的發展理念,推動了鄉村用能優化,提高能效使用水平,從而助力實現鄉村綠色、低碳、經濟發展。

拉動地方經濟增長引擎。漁光互補項目通過獲取穩定持續的上網電費及補貼,因此在農村獲得了快速發展,有助于“雙碳”目標下農村農業轉型和地方產業優化升級,切實提高農業附加值和農村生產力,增加鄉村客戶收益和水產效益,實現清潔能源和農村生產養殖的跨界融合,推動農村水產養殖全面升級改造、結構更加優化、用能更加高效,為拉動地方經濟增長,實現綠色可持續發展提供了全新思路。

旅游科教價值遠大。項目建成后,可與農村旅游資源互相融合輔助,助力打造宜居、宜游、宜業的現代化鄉村。通過打造舟山海島水產品牌,賦能鄉村振興,在增加水產品附加值的同時,可結合旅游業發展現代休閑觀光農漁業。如何借助舟山群島優勢,利用大規模的漁光互補設施吸引游客觀光旅游,打造舟山城市特色新名片,推動發展特色旅游產業,切實提升村民的幸福感、獲得感。同時,項目實施過程中也可建立可持續的政府、企業、高校等多方聯動機制,打造集綠色能源、現代農業、文旅休閑、鄉村研學為一體的產學研科教平臺,推動鄉村振興與綠色發展。

生態效益

促進節水減排。漁光互補光伏發電項目可有效減少水體蒸發量70%~85%,有利于降低水產養殖的經濟和環境成本,且改變了傳統的養殖設施結構,一定程度上提高水產存活率,并可在此基礎上優化調整,建設具有循環功能的水產養殖系統,通過改變傳統養殖模式,擴大水產養殖面積,不僅為水產養殖提供足夠的能源,又可實現節水增效。此外,該項目不會產生二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等對環境有害的物質,且會抑制藻類生物的光合作用,控制水草生長泛濫,避免水藻污染,有利于生態修復。

推動智慧漁業發展。分析研究表明,漁光互補光伏電站對水體中的溫度、營養度、光照條件等都有較強影響,在一定程度上可為不同養殖種類水產生物提供理想的生長條件。由于光照強度和周期變化會對水產系統造成一定影響,也可通過人工控制手段改變光照條件,實現水產生物的優質、快速生長,推動舟山群島藍色海洋經濟實現跨越式發展。

結論

長白大滿養殖場是將現代漁業園區與光伏發電項目高度結合的應用典范,開啟了水下養殖與水上發電的雙贏模式,在充分發揮土地效益,實現水域高效利用、增加清潔能源產能的同時,提高水產品的質量和效益,打造特色旅游休閑模式,實現生態農業發展和農民創效增收,對土地綜合利用和光伏產業發展起到良好的示范引領作用,真正實現經濟效益、社會效益和生態效益共同發展。同時,加快新能源與各區域產業的融合發展,大力促進鄉村振興,推動區域經濟跨越發展貢獻力量,是可在農村地區推動發展的“光伏+產業”新思路、新模式。