例析中考物理中的滑輪問題

鄭步祥

(江蘇省鹽城市射陽外國語學校,江蘇 鹽城 224300)

滑輪問題是中考物理比較常見的一類題型,無論是在客觀題部分,還是在解答題部分,甚至在實驗題,都有可能涉及到滑輪問題.

1 滑輪組的設計問題

在中考物理的作圖題中,經常會出現滑輪組的設計問題.一般情況下,該類題型的滑輪組由一個動滑輪一個定滑輪組成,而解答此類問題是按照一定的解題步驟進行的,即先要計算出繩子的股數(其是解題的關鍵和突破口),然后在確定動定滑輪的個數以及繩子的固定端所在的位置,最后可設計出滿足題意的滑輪組[1].

例1一根繩子最大能承受的拉力為1 000 N,請設計一個滑輪組能吊起3 300 N的物體,畫出滑輪組的組裝圖(其中各滑輪的質量以及摩擦力不計).

解析(1)確定承擔物重的繩子的股數:

(3)確定定滑輪的個數:①繩子的拉力方向向下其定滑輪的個數為2個;②繩子的拉力方向向上其定滑輪的個數為1個;

(4)確定繩子的固定端的位置:固定端在定滑輪上;

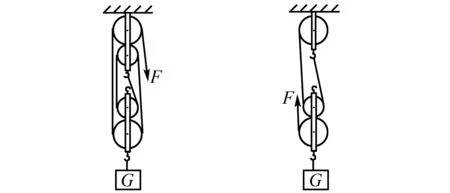

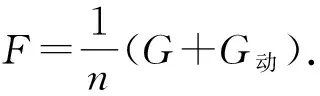

(5)繞繩:①用兩個定滑輪,繩子先固定在定滑輪位置,繞過下面的動滑輪,再繞到上面的定滑輪,這樣反復完成即可得到第一種情況的滑輪組;②用一個定滑輪,繩子先固定在定滑輪位置,繞過下面的動滑輪,再繞到上面的定滑輪,這樣反復完成即可得到第二種情況的滑輪組.滿足題干要求的滑輪組的組裝圖如圖1所示.

圖1 滑輪組組裝圖

點撥需要學生特別注意的是:(1)在計算繩子的股數時,如果重物的質量除以繩子拉力不能實現整除時,要用舍尾法取整,千萬不能運用四舍五入取整;(2)在確定滑輪的個數時一定要分類討論,而其分類的大方向是股數的奇偶,但在討論定滑輪時,還要根據其拉力方向分類;(3)確定繩子的固定端的位置的原則為股數為偶數則在定滑輪,股數為奇數則在動滑輪;(4)在繞繩時一定要按照一定的順序,即由內向外依次繞繩.

2 滑輪組的機械效率

計算滑輪組的機械效率是每年中考的必考題型,此類題型所考查的知識點比較綜合一般涉及做功,且容易與摩擦力等知識點相結合[2].

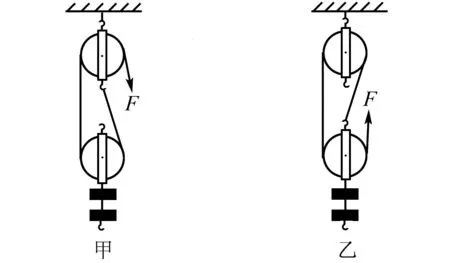

例2如圖2所示,用兩組配置相同但繞線方式不同的滑輪組提升重物(摩擦力不計).下列說法正確的是( ).

圖2 滑輪組

A.甲滑輪組比乙滑輪組省力且甲滑輪組的機械效率比較高

B.乙滑輪組比甲滑輪組省力且乙滑輪組的機械效率比較高

C.甲、乙兩滑輪組的省力程度是不同,但其機械效率是相同的;

D.甲、乙兩滑輪組的省力程度相同且其機械效率也是相同的

3 滑輪組中的拉力與速度的計算

滑輪組的中拉力與速度的計算是滑輪組問題最常見、最基礎的問題,在許多中考試題中,經常會將滑輪組設置得比較復雜,或將滑輪組模型與彈簧等結構結合起來進行考查[3].

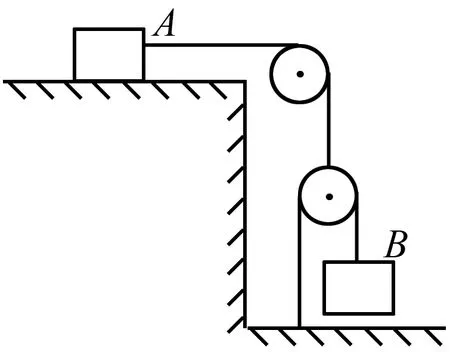

例3如圖3所示,其中物體A、B都恰好處于靜止狀態(其中各滑輪的質量以及滑輪間的摩擦力不計),下列說法正確的是( ).

圖3 滑輪組

A.物體A、B的重力關系為G1=2G2;

B.物體A所受的摩擦力為fA=2G2;

C.物體A所受力的合力的方向為向右;

D.物體A受到3個力,而物體B受到2個力.

解析因為物體A、B都處于靜止狀態,所以物體A、B處于平衡狀態;以物體A研究對象,此時物體A受到向下的重力G1,桌子對物體A的支持力FN,繩子對物體A向右的拉力FTA以及向左的摩擦力fA,所以可得G1=FN、FTA=fA;以物體B為研究對象,此時物體B受到向下的重力G2以及繩子對物體B向上的拉力FTB,所以可得G2=FTB.通過題圖可得,FTA=2FTB.在選項A中,fA=μFN=μG1=FTA=2FTB=2G2,即μG1=2G2,所以物體A、B的重力關系為μG1=2G2,故選項A錯誤;在選項B中,fA=μFN=μG1=FTA=2FTB=2G2,故選項B正確;在選項C中,由于物體A處于平衡狀態,此時其合力為0,故選項C錯誤;在選項D中,物體A受到4個力,分別為重力G1、支持力FN、繩子拉力FTA、摩擦力fA;物體B受到2個力,分別為重力G2、繩子拉力FTB,故選項D錯誤.綜上所述,本題選擇B.

點撥從本題的解析過程,我們可以看出其突破口就是分別對兩個物體進行受力分析,而解題的關鍵則是確定連接各個物體繩子拉力之間的定量關系.

4 滑輪組拉力做功問題

滑輪組問題中的拉力F一直是學生最為疑惑的地方,拉力到底是由人自身還是由物體產生的,這個問題一直困擾著學生,于是便產生了滑輪組拉力做功這類題型,該類題型中涉及到的人體內力做功、人體對外界做功及人的拉力做功這三類問題,都是我們在日常教學中亟需理清的問題,以便深化學生對滑輪組做功的理解.

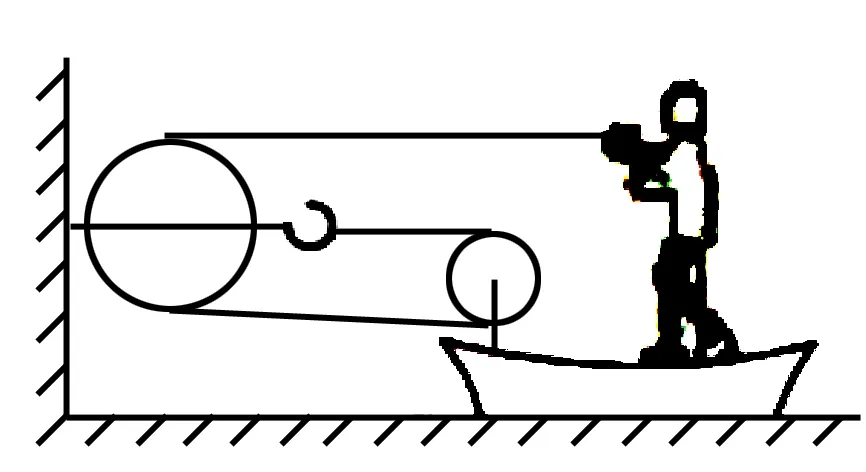

例4 已知一人自身質量為500 N,小船質量為2 500 N,如圖4所示,當站在船上的人使用50 N的拉力拉動繩子時,小船則可呈現出勻速直線運動狀態.假設在此背景下,忽略繩子的重量、滑輪組的重量及運動過程中的摩擦力,請問當小船移動10 m后,拉力做功多大?

圖4 人拉船示意圖

解析首先看一類學生常見的概念誤區,左側固定的滑輪為定滑輪,小船船頭滑輪則為動滑輪,若是小船移動10 m,根據滑輪組原理則可判定人手持的繩端移動距離為s=3×10 m=30 m,那么拉力做功為W拉=F×s=50 N×30 m=1 500 J.從此處的錯誤解法不難看出,該計算方法是以人作為參考系進行做功計算的.但對題中場景而言,人和小船這個整體相對于地面在做勻速直線運動,所以不難看出分別以人和地面作為參考系后,計算得到的做功結果必然不一樣.正確的解法應該是將地面作為參考系,根據滑輪組原理,繩子的末端相對于人體移動了30 m,人與小船組合而成的整體相對于地面參考系移動了10 m,故可知繩子的末端相對于地面參考系移動的距離應為20 m,按照做功計算,便可得到拉力做功為W拉=F×s=50 N×20m=1 000 J.

點評值得注意的是,在中學物理教學中,若無特殊說明,必然是將地面作為參考系,若是沒有明確具體的參考系類型,對位移、速度及功等具備相對性特征的物理量,其計算結論往往會受到參考系的影響而發生變化.尤其是涉及到此類滑輪組做功計算問題時,默認參考系必須以地面為參考系,對應的受力運動距離也應該是受力物體相對于地面的位移.

中考物理中滑輪組問題,不僅會出現本文所給出的一些常見題型,甚至可能會出現一些與生活比較密切、綜合性比較強的題目,注意在解答此類問題時把握解題技巧,牢記一些特有的規律,才能夠快速準確解答[4].