兼收并蓄 雅俗共賞

劉姝

任率英(1911—1989)是中國工筆畫家、連環畫家、年畫家。他的早年藝術生涯充滿艱辛,幼時曾在鎮上老畫工馮老智的畫室觀摩,并廣泛地接觸各類傳統藝術,包括多種民間藝術和傳統文人畫作品。20世紀30年代初,任率英通過各種函授課程開始學習西方繪畫技法。1934年,他參加了北京國畫函授班,學習中國畫。1939年,他前往北平拜“京派”人物畫家徐燕蓀為師,正式開啟了學習、創作人物畫之路,并深入系統地研習了傳統書畫藝術。20世紀40年代末,他為《紀事報》《工人日報》等報刊創作長篇小說的插圖。這一階段的學習和生活經歷為任率英之后的藝術之路打下了堅實的基礎。新中國成立后,任率英加入北京新國畫研究會,響應政府號召創作了一系列連環畫和新年畫。1951年,他加入了北京市文學藝術工作者聯合會,并成為人民美術出版社的創作員。這一重要身份轉變也造就了任率英連環畫、新年畫和新國畫創作的黃金時期。此一時期佳作頻出,他逐漸形成了個人獨特的人物畫風格。而他與眾多藝術家如王叔暉、劉繼卣等一起創作連環畫和新年畫則共同促成了傳統工筆人物畫的筆墨轉型。任率英曾說:“我的藝術道路是解放之后才真正開始的。舊社會畫畫是為了養家糊口,新社會畫畫是為人民服務,為社會主義服務。”然而,“文革”期間,任率英的創作幾乎中斷。在撥亂反正后,他以極大的熱情繼續進行藝術創作與探索,并最終獲得了更高的藝術成就。[1]50通過分析中國美術館藏任率英代表作,筆者試圖梳理藝術家的個人經歷、所處社會背景和思潮變化之間的相互影響作用,并以此觀照中國工筆人物畫的轉型之路。

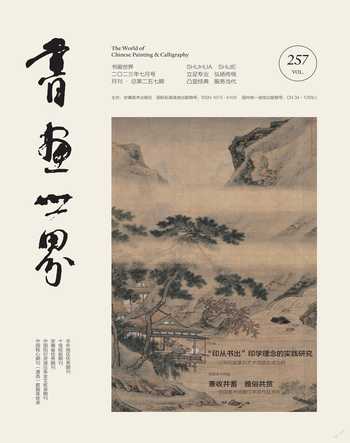

筆者將中國美術館藏任率英作品簡要劃為三個創作階段:初期探索、實踐出新、重獲新生。新中國成立初期,在“文藝為人民服務”等要求下,在“延安文藝座談會”的精神指導下,革命美術仍然是此時的創作主題。1949年,任率英的中國畫《軍民一家》(圖1)即是在此背景下創作出來的。該作品描繪了農民老鄉感謝解放軍的場景,打破了傳統人物畫的范式,以寫實主義的形式表現了新中國成立初期的日常生活場景,并將連環畫中的動態感引入,使視線集中到右下角的解放軍。人物的刻畫手法尚未完全脫離傳統人物畫,設色較淡,在人物造型方面,尤其是對面部的表現,帶有明顯的傳統年畫意味。遠景中的農舍反映出作者試圖融合傳統界畫的表現方式和西方繪畫中的透視原理,以期更貼合觀者的直觀感受。此時,任率英的探索方向可以從他1950年發表的文章《再談小人書的問題》中窺見,文中寫道:“……舊的小人書當然有許多畫得很壞,但的確有的畫得很好的,它們表現故事,引人入勝,使讀者不忍放手,看完一本等于看完一部電影。舊小人書的表現技巧是值得學習的,換上新的內容不是一樣地吸引讀者么?”[1]29可見任率英對實際的群眾狀況的了解。雖然文章主要是立足于對連環畫的思考,但我們從中仍可看出他關于傳統藝術形式的種種觀點——并非全盤否定,而是取其精華。而判斷“精華”的標準即是滿足大眾的需求。將傳統與大眾需求結合,從而在潛移默化中達到宣傳新思想的教化目的。因此,筆者認為任率英創作連環畫的思路深刻地影響了之后的工筆人物畫創作。

20世紀五六十年代,不僅是任率英創作的黃金時期,更是工筆人物畫重要的轉變時期。一方面,政府在創作新年畫、連環畫方面不斷出臺新的政策。在從戰時革命轉向社會主義建設的大背景下,政府對年畫、連環畫的創作指導也隨之發生了轉變,從全盤否定傳統藝術內容,轉為從古代經典、歷史題材、民間傳說等中吸收借鑒優秀的傳統精神和特質,并滿足人民的精神需求。因此,此時的創作打破了主題單一、過于直白的圖像符號和場景的局限[2],解除了主題內容的限制,表現手法和形式自然變得更加自由,同時蘇聯的作品也帶來了新的影響。[3]綜上,畫者們得到了更多發揮的空間。另一方面,自五四運動開始,直到20世紀50年代初,中國畫的創作從宏觀思想觀念到畫論與技法,再到創作和學習實踐等各個層面產生了復雜劇烈的變化,學習的對象從歐美轉向蘇聯,隨之而來的是文藝政策的變化。在繼承與改造的博弈過程中,“古為今用”給予了任率英更大的創作空間。

自1952年開始,任率英不斷創作了一系列連環畫。在此過程中,他經常下鄉采風,體驗生活,以素描、速寫的形式記錄點滴,這種訓練為之后的創作打下了堅實的基礎。他在1953年《白蛇傳》的創作札記中提及,對人物形象的設定“根據四個主要人物的性格特點刻畫頭像……她們(白娘子和小青)的五官形象參以現代人物,改過去古典仕女的不合現實的地方”,并且“面部沒有強調光線”,使用傳統中國畫材料和形式,注重“形式和顏色的漂亮”[1]38,經過反復修改最終定稿。傳統文人畫中的淡色并不能滿足形式和顏色漂亮的需求,而古代壁畫、民間美術中的設色和更強的形式裝飾性也更貼近故事主題。

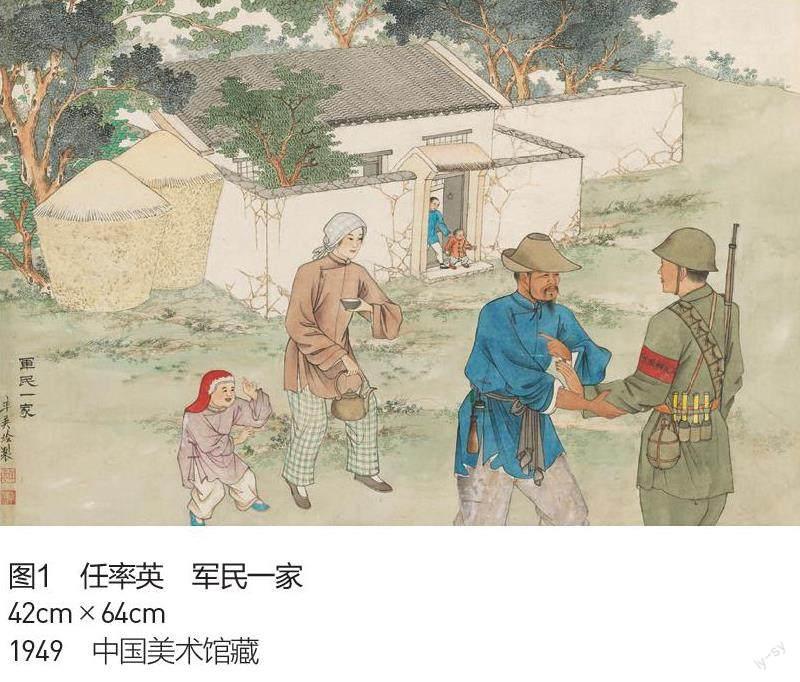

以任率英連環畫代表作之一《桃花扇》(圖2)為例。該作品人物比例略有夸張,但較早期人物畫作品更加貼近現實,人物表情豐富,服飾線條流暢,變化多樣又符合人物動作狀態,搭配用具,仿佛使觀者身臨其境。對室內場景的設計,在傳統界畫的基礎上加入透視,配合不同人物的服飾紋樣和室內的裝飾紋樣,增加了畫面的空間感和劇情沖突性。室外場景中的山石樓閣錯落有致,既延展了空間,又引導觀者視線不斷深入。

連環畫的創作經驗和大量素材的積累也使任率英的人物畫更加精彩。以他以工筆畫形式創作的兩張新年畫為例,《嫦娥奔月》(圖見扉頁)給觀者的第一感覺,仿佛這就是人們心中的嫦娥畫像。嫦娥形象柔美,精致的發簪、瓔珞搭配飄逸的衣服,前景層次多變的云層和遠景中的月宮形成了“S”形構圖,營造出一種飛升的感覺。月宮中的景物描繪亦結合透視和界畫,美輪美奐。整體層次豐富,唯美浪漫,畫面虛實結合,兼具裝飾性和故事性。《洛神圖》則描繪了《洛神賦》中人神離別的情景,畫面左上部分是即將離去的女神,水波和云紋自然分割畫面。除了傳統服飾,水紋的描繪借鑒了浮世繪中表現波濤的手法,整體的敘事性更強,烘托出男女主人公之間強烈的感情。

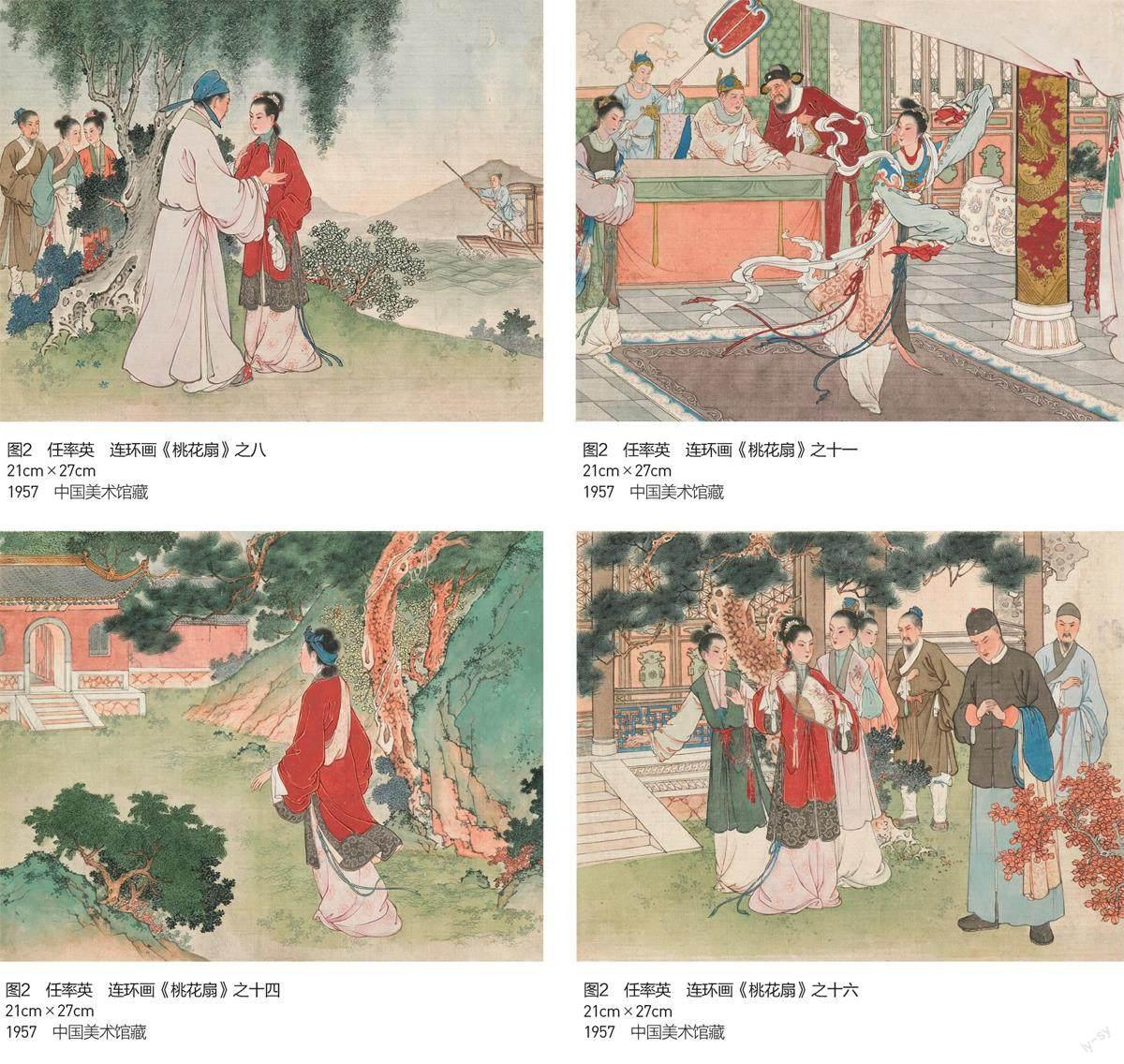

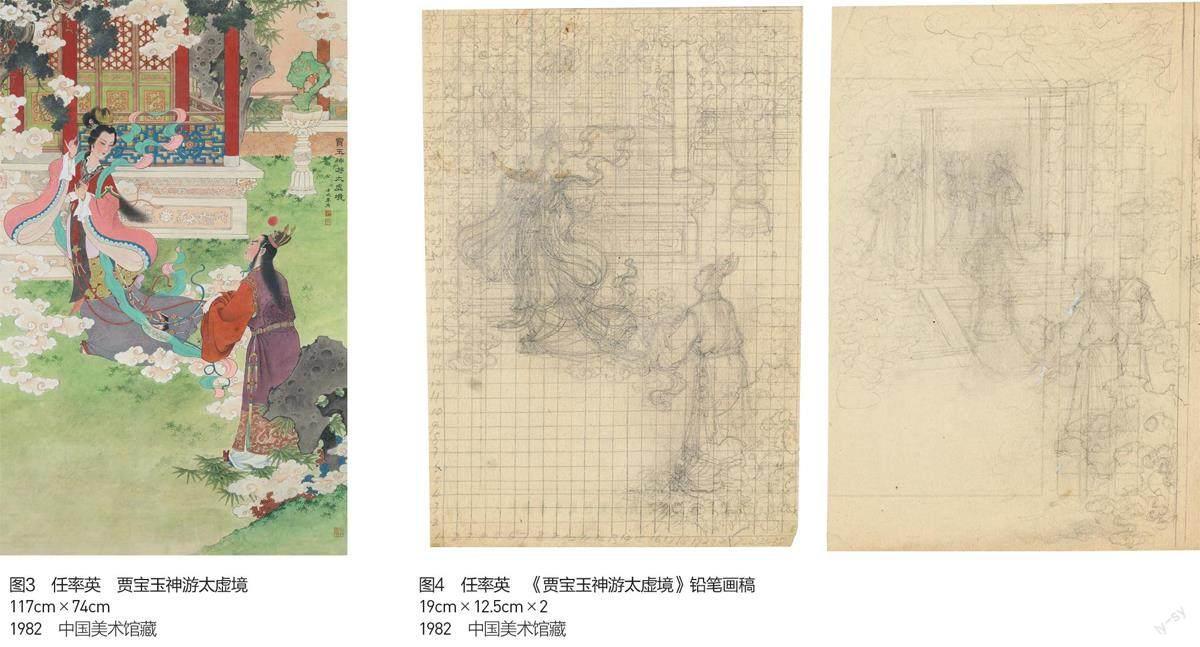

“文革”后,任率英重獲創作自由,進一步探索工筆重彩畫的新方向,選擇性融合各家理論,對東西之爭尤其關注。他的作品《賈寶玉神游太虛境》(圖3)及其草稿(圖4)經過反復設計推敲,表現了他嚴謹的態度。延續了《嫦娥奔月》等作品中對女性的表現方式。他又從傳統壁畫的仙女形象中汲取靈感,采用了西方素描中空間透視進行構圖。在當時的語境下,他繼承了傳統文人畫中對線的精妙運用,又提取了傳統壁畫、界畫中的元素(包括紋樣、設色),將其自然地融于一體,不僅符合當時觀眾的審美和教化需求,也是在找尋重獲新生的工筆人物畫應何去何從的答案。

從草稿中我們可以看出任率英對人物和場景安排的思考過程。圖4右邊的第一草稿中,明顯具有連環畫的特點,突出故事情節,將視線聚焦于畫面中上部分,略有向下壓的感覺。而左邊的第二草稿則將人物置于主體地位,樓閣景物上移,呈現一種上升的感覺,更加符合縹緲虛幻的“神游”主題。最終的國畫作品中,左下方的留白引導視線轉向右側的人物寶玉:一個初到太虛幻境的少年向神女作揖詢問,祥云和草地巧妙地銜接起兩位主要人物。之后視線延伸至遠處庭院中的玉石。人物的服飾運用傳統重彩技法細膩勾描,圖案紋樣的選擇更襯托出神女的形象。

在時代變革的潮流中,任率英的經歷和體驗形成了他獨特的藝術風格。他早年刻苦學藝以謀生,并繼承了傳統工筆重彩的技法。在接受工作安排進行創作后,通過深入生活,他了解大眾需求,并用高超的畫技將社會的巨變凝聚于作品中。我們從任率英的創作發展可以看出20世紀工筆人物畫的變化。從整體氛圍、敘事性、構圖到用筆設色,他顛覆了傳統文人畫的范式,逐漸形成了符合新時代審美的模式。不同畫種之間的相互影響打破了材質對表現題材的限制。尤為顯著的是人物主體形象的不斷變化,特別是女性形象成為突出代表。20世紀中國畫的概念和邊界一直在隨著社會時代思潮的變化而演變。筆者認為,這一過程還在進行中。而當下信息時代每一位畫者接收到更多新事物、新媒介,面對的觀眾群體也更多元化。因此,畫者在藝術創作中需要不斷思考諸多問題,接續老一輩藝術家如任率英等人的優良傳統,不斷探索和深入。

參考文獻

[1]任夢璋. 任率英誕辰百年紀念集[M]. 北京:中國華僑出版社,2011.

[2]朱麗雯. 1949—1989年傳統題材連環畫創作研究[D]. 北京:北京印刷學院,2017:14-15.

[3]葛玉君. 新中國“新國畫”概念及其話語建構[J]. 美術研究,2022,203(5):82-88,97-98.

約稿、責編:金前文、史春霖