淺談城市濕地景觀與環境空間的設計

李冬凌 劉嘉雯 郭昊侖

摘 要:近些年來隨著城市化和工業化進程的加快,星羅棋布的城市逐漸改變著濕地格局。以現代化的生態環境、地域性的國家治理體系和治理能力“實現”著人與自然的和諧共生理念,是長期以來初始的國際共識。濕地長期影響著人類,早在文明最先起源于沿河富饒的泛濫平原(FLOODPLAIN),濕地一直給人類帶來巨大的福祉,不僅提供適合農業生產的肥沃土地,還提供各類食物(如魚類、水生植物)。另外,濕地還有許多不易覺察的重要角色,如生產氧氣、固態碳、氮等。當然也是災難的來源,它攜帶瘧疾,為蚊子提供生存地,多年來在城市漲水時期又遭遇洪災。就是這樣的系統能孕育生命又引發死亡。20世紀末,我國引入西方的環境美學、創新生態學,運用在濕地景觀設計中。

關鍵詞:濕地;景觀;生態;環境;設計

1濕地生態景觀設計的概述

濕地,是水域與陸地的交會區,是對人類文明具有特殊作用的地域。20世紀70年代人們認識到濕地在以驚人的速度損失,促使1972年美國《清潔水法》的制定與頒布,以對濕地等水生資源加以保護。濕地具有多種社會效益在過去被人們所忽視,但其重要性正逐步凸顯。隨著日趨增加的人口和工業化帶來城市交通和基礎設置的問題,首先是城市人口的迅速增長需要公路、交通系統和大量的水、電、煤氣等供應,最后是城市人口生活的需求,需要公園、醫院、學校、公共圖書館、公共體育設施等,所有這一切建設都需要大量的土地。因此,占有地勢較低的濕地成為城市化首選,由于濕地地勢低而且平坦,無論從實用生活便利,還是經濟成本,都是廉價的現實選擇。此外,為改善城市居民居住環境而修建或重建的以景觀和休閑為目的水景,也增加并豐富了濕地公園的數量與多樣性。總之,濕地景觀是濕地保護性利用的新方式,也是生態旅游和生態文明建設新載體。目前國內外興起的濕地公園建設熱潮,為濕地保護性利用帶來了新機遇。

濕地景觀設計風格的定位需要因時制宜和因地制宜。濕地景觀中生態優化空間方案是濕地景觀的核心內容,主要目的是根據濕地景觀利用的調查,分析濕地景觀資源,找到符合當下發展需要和未來發展需要的設計方案。

2歷史文化因素

每個城市都積淀了豐富的歷史文化,一個城市,一個傳說,一段佳話,一個家國情懷、優美的愛情故事可能都是城市文化內涵。它也包括居民的世界觀、信仰,地區傳統習俗等,建設有靈魂的城市濕地景觀空間環境是滿足現代城市景觀的時代要求。現在以濕地旅游為主的濕地景觀,就是以當地歷史文化為依托,集科學性、娛樂性、文化性為一體展示地域的濕地文化,發展生態旅游的新方式。如:蘇州太湖國家濕地公園。

3自然因素

好的景觀是從自然界中來,好的景觀設計師必須考慮自然環境在景觀設計風格中的作用,以地理、氣候、地貌與周圍環境的關系等因素來確定,景觀不僅要有自己的風格還要有與自然“共生”的關系。另外,還有許多這樣的濕地,由于設計師都充分領會了場地的自然要素--植物、地形、水體所固有的特質,并運用在設計表達上,通過建筑或其它規劃要素的分散使場地景觀物融入景觀。例:奧蘭多伊斯特里濕地公園。

4體現設計景觀和空間風格的統一性

通過一些方法可把濕地項目規劃物與自然背景聯系起來。在設計入口和道路交通中獲得與自然的最佳的關系,由景觀的色彩、形態和材料相適并獲得靈感;可以通過鋪裝,將建筑墻體、花境、生態廊道等在景觀中適當延伸,來加深這種聯系。從人工到自然,這種意識地過渡具有重大的設計意義,這樣的設計可以在少數的范例中發現。如:成都的麓湖濕地公園。

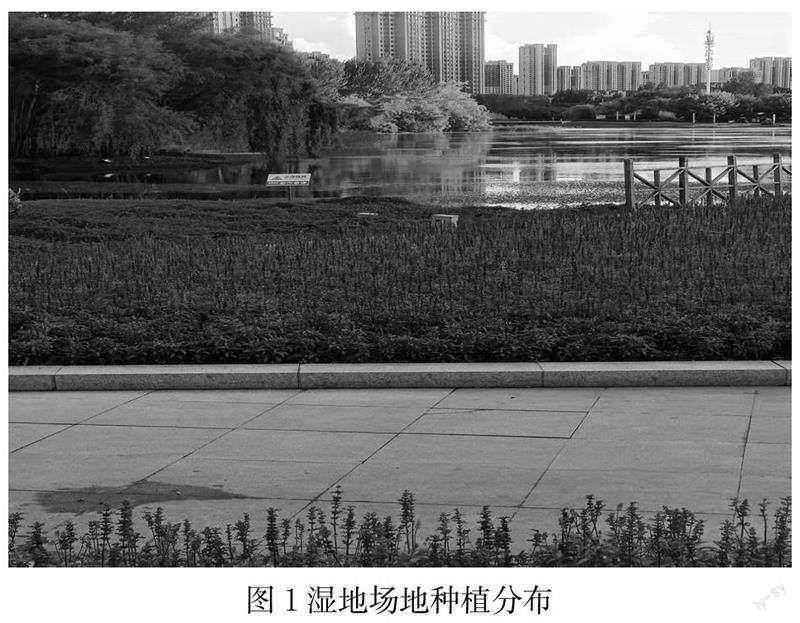

濕地景觀營造過程中,植物是極其重要的元素,優秀的種植表達和強調了場地的布局,構成了入口的空間,閉合空間或半閉合相互聯系的格局,每個空間與其規劃功能相適。通過種植,可以拓展地形,構成框景,提供單體與單體,地方與地方之間的視覺過渡帶,充當背景、屏風、陽棚,既能阻擋冬季寒風,又能灑下陰影,帶來綠蔭,吸收降水,清新空氣,調節氣候的功能。許多有經驗的景觀設計師往往遵以下模式配置植物,一種基調樹、灌木、灌叢、植被、1-3種調配樹種,灌叢和輔助性的地被,親水植物,浮水植物占很小一部分,形成植物形體,色彩、質感的統一性。

好的鋪裝一樣重要,選用材料限于那些本地物種,在當地采石場選用碎石、礫石等作為骨料,磚也盡量用當地粘土制成。當地的景觀和當地的取材把自然的土地、枝葉和天色作為濕地的形,質、色與區域的背景聯系起來。地面鋪裝的材料、質地、色彩、圖紋要協調統一,不僅要鋪裝平面形式和透視效果圖與設計主題相一致,還要保證鋪裝設計符合道路功能特點。路面應該有粗糙度,設計適合的光線和色彩,減少反光,且有足夠的強度和耐久性。濕地滲透水多,當雨洪期時選用多為一定厚度的透水混凝土,不要在下列場地上使用透水鋪裝:場地坡度陡峭的地方;水土流失嚴重的地方;交通荷載超過鋪裝承載力的場地;污染嚴重,可能污染地下水的地方。

5水體在濕地景觀中的設計

全面考慮地表水資源,要做好四重保護。濕地靠近江,河湖水岸景觀設計不僅要考慮防洪要求還要考慮生態平衡,既要保護自然灘涂又要有效避免水土流失。因此,要大力發揮生態溝調節儲水量,保護動植物和自然資源,還可用來防洪、集觀賞、保護環境等。

親水性也是濕地景觀設計的重要原則,是人類對水的喜好直接導致這一原則的誕生。一個可持續的水景是濕地利用水資源的一大特點,將屋頂和路面上收集的雨水入滲,進而以基流的形式流入濕地,經過濕地的處理流入景觀水池。如:跌水、雨水花園等。在此過程中的曝氣作用可以實現進一步凈化水質作用,另一方面也能創造可觀、可游的水景。

6駁岸在濕地景觀的設計的應用

駁岸是一面臨水的擋土墻,可支持陸地和防止岸壁坍塌進行護坡處理。駁岸還可以強化岸線的層次感,駁岸除了具有支撐和防沖刷作用外,還可以通過不同的形式處理,增加駁岸的變化,豐富岸邊層次,增強景觀的藝術效果。

常見的駁岸結構有以下幾種:

(1)砌石駁岸。一般指天然地基上直接砌筑的駁巖,埋設深度不大,但基址條件和水體景觀的要求確定,即可處理做成自然式,將岸璧迎水面做成臺階狀。

(2)樁基類駁岸。樁基水工基礎法,基巖或堅實土層位于松土層下,樁尖打下去,通過樁尖負荷傳給下面的擦樁側表面與基巖后堅實土層,若樁基打不到基巖,則利用摩擦樁,借摩擦力將荷載傳到周圍土層中,可達到控制深陷的目的。

(3)竹籬駁岸,板墻駁岸。竹柱、板樁是另一種類型的駁岸,在盛產竹制品的南方地區,取材容易、施工簡單、工期短、經濟實惠。

7濕地景觀設計的可持續性

為保持濕地生態的可持續性原則,不僅要保護環境,也要依賴社會公平和經濟可行性的實現。人類從生態系統服務中得到益處,向自然學習如何設計自然生態系統良性共融并提供生態系統服務活躍的場地是濕地景觀設計的重要決策。設計多功能場地,在濕地周圍動植物棲息地,建造具有審美要求的房子和觀賞景觀要求的休閑空間外,也可設置林地,水邊野生動物、飛鳥廊道,促進濕地場地環境、生態、經濟價值及生物多樣性的發揮,實現濕地景觀的多功能與審美價值統一。

8教育普及和策略

提高民眾對濕地保護的信息系統設計:組合互補的標識、位置、形狀、尺寸、材料及圖解要保持一致:>路徑標牌>入口標識>上道指示>內部方位>街道標識>小路指引>場所標識。

多樣化普及和方法:將植物景觀設計成體現視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺的五感體驗設計,設置一些裝置,以這種方法給人更好的體驗場地視感沖擊。

模型使用:用場地來展示濕地保護的特點和操作過程,制作模型演示平臺,供人觀摩和使用。

交互展覽:濕地展覽也是一種非常理想的學習手段,可以讓使用者親自體驗和感受。如:使用物理作用控制雨水、洪水溝渠的水量,并觀察滲透效果等。

電子信息亭:基于使用者利用網絡互動、掃碼的方式,手機或電子設備、便攜式音頻、視頻設備等為游人提供個性化的學習體驗。

9濕地場地的便捷性

設計的方法實質上并不是對于形式的追求,也不是原則的應用,真正的設計方法來源這樣的一種認識,就是規劃服務的對象具有意義,應最大限度地給他們帶來便利,對濕地場地使用者而言越便利,人們從中獲得的生態、社會、經濟效益就越多。事實上這也反映了社會的公平性,需要設計者提升所有人的場地公平使用性。

規劃場地的可達性設計:每個人對場地社會公平性在便捷性,可達性都有具體要求。集中布置為大多數人提供服務,同時確保行為障礙使用者可達性和便捷性。

無障礙設計:設計時可以考慮取消殘疾人坡道,而將整個廣場或入口都設計成無障礙的(不設臺階或坡度小于5%),也可把一級二級路都設計成無障礙式的。

人體舒適性設計:座椅、扶桿、飲水設施和洗手間等,作為便捷性的一部分,舒適度的重要性不可低估,座椅的設計要符合人體工程的原理,擁有好的角度,舒適的靠背和扶手,以及平滑的有體感溫度變化小等特點。不同高度可調節、可移動,也增加了場地使用者的便捷性,對老人、兒童,殘障人士更為重要。場地提供洗手間和飲水設置,并要定期維護與修繕,做好后期產生的預算和成本。

10濕地景觀的可識別與導覽的指示

進入濕地景觀需要找到路口進入,享受濕地景觀帶給人們的資源和樂趣,如果連地點都找不到,就更談不上樂趣和娛樂感。因此,做好濕地場地的標識牌,輔助人們在陌生的環境中識別方向與位置極為重要。設計時應該嘗試更易讀的標識、文字、提示等區分,也可抽象的在道路、邊界、區域,節點、標志物等重要位置做標記。

11結論

濕地是孕育人類文明的發源地,它伴隨著人類的生活,是許多野生動植物的依賴生存的環境之一。越早的保護濕地是為子孫后代留下更多的物質文化財富,人們對森林和海洋的研究古已有之,而濕地保護和了解少之更少,為我們的“地球之腎”不再受重創,現在無疑是研究和保護好濕地、建設好濕地環境的迫切時候。愿我們的家園擁有人與自然的和諧美景,愿我們的綠水青山常駐人間。

參考文獻

[1]寧榮榮,李娜主編.園林水景工程設計與施工從入門到精通.北京:化學工業出版社,2016,8(2018,1重印).

[2](美)卡爾金斯主編,賈培義等譯:可持續景觀設計—場地設計方法,策略與實踐-北京;中國建筑工業出版社.2016.4.

[3]張曉明,陳蓉.德清下渚湖濕地公園"漁"景區景觀設計[J].林業科技開發,2006,20(001):88-90.

[4](美)克里斯托佛.克拉夫特(Christopher craft)著:王雨春等人譯 :濕地創建與恢復從理論到實踐/—北京:科學出版社.2021.8.