乳鴿副黏病毒(PPMV-1)與大腸桿菌混合感染的診斷與防治

李婷婷 陸冰洋 丁樹榮 唐娟 王彩先 劉華棟

關鍵詞:鴿源Ⅰ型副黏病毒(PPMV-1);RT-PCR;大腸桿菌;藥敏試驗;抗體效價

鴿副黏病毒病是由鴿源Ⅰ型副黏病毒(PigeonParamyxovirusType1,PPMV-1)引起的一種鴿急性、高度接觸性傳染病,又稱鴿新城疫。PPMV-1病毒是經典新城疫病毒(Newcastlediseasevirus,NDV)的變異株,最早在20世紀70年代中東地區被發現,隨后該病毒在世界范圍內流行[1]。PPMV-1可經呼吸道和消化道傳播,對不同日齡和品種的鴿均有易感性;該病毒對成年鴿損傷較輕,多表現為無癥狀感染,但對乳鴿或幼齡鴿危害較大[2],感染后表現為扭頸、斜翅等神經癥狀,死亡率可達50%~80%[3-4]。隨國內市場對鴿肉需求量的逐漸增大,肉鴿養殖規模不斷擴大,鴿群感染PPMV-1的報道屢見不鮮[5-6],該病對鴿群危害巨大,需進行重點防控。

鴿副黏病毒病與雞新城疫癥狀相似,若對飼養環境不進行控制,通常伴有其他細菌感染[7-8]。李杰峰等[9]調查顯示,新城疫病毒發生混合感染遠高于其他病毒,在新城疫病毒的混合感染中,以大腸桿菌最為常見。大腸桿菌是動物體內一種條件性致病菌,大腸桿菌和鴿副黏病毒是引發鴿場疫情的“最佳搭檔”,混合感染使鴿群發病率和死亡率均升高,造成嚴重的經濟損失。2022年5月,太原市郊區某肉鴿場疑似發生鴿新城疫,表現為13~15d乳鴿精神沉郁、食欲減退、拉綠色稀便、斜頸等癥狀,每日死亡乳鴿10只左右;剖檢可見病鴿腺胃乳頭間和腸道彌漫性出血,黏膜變薄,盲腸扁桃體出血,脾臟、腎臟腫大,氣管充血,肝臟表面有少量的白色纖維素性沉淀物,但成年鴿無明顯臨床癥狀。

本研究通過臨床診斷,采集病鴿組織病料進行病毒PCR鑒定、病毒和細菌的分離培養、細菌生化鑒定、藥敏試驗等實驗室診斷,以確診其是否為鴿副黏病毒繼發大腸桿菌的混合感染,并通過血清抗體檢測及動物回歸試驗分析發病原因,制定綜合防治措施。

1 材料和方法

1.1 試驗材料

1.1.1 試驗動物 15d未免疫健康乳鴿購自山西谷鴿兒鴿業有限公司;SPF雞胚購自山東省農業科學院家禽研究所SPF試驗場,14dSPF雛雞由SPF雞胚孵化。試驗動物飼養于山西農業大學動物醫學學院預防獸醫醫學研究室動物房內。

1.1.2 病料 2022年5月,采集太原郊區某肉鴿場發病乳鴿咽肛拭子,將拭子分別在病鴿的喉頭和泄殖腔內旋轉擦拭后取出,折斷拭子頭留于采樣管中。針對病死乳鴿,剖檢后無菌采集腦、肺、肝、脾等組織并做好標記,-20℃保存備用。隨機選取發病鴿群的20只乳鴿和10對親本成年鴿,翼下靜脈采血2mL/只,于2000r/min離心5min,分離血清,4℃保存備用。

1.1.3 主要儀器與試劑 一次性采樣器,購自漢威生物科技有限公司;RNA核酸提取試劑盒、新城疫病毒通用型RT-PCR檢測試劑盒,購自哈爾濱元亨生物藥業有限公司。營養瓊脂培養基、營養肉湯培養基、伊紅美藍瓊脂培養基、麥康凱瓊脂培養基、三糖鐵瓊脂培養基、革蘭氏染液和全部生化試劑,購自杭州濱和微生物試劑公司;抗菌藥敏紙片,購自杭州微生物試劑公司;新城疫血凝抑制試驗抗原,購自青島易邦生物工程有限公司。

將三糖鐵瓊脂倒入試管制成斜面,其余瓊脂均制成平板。1%雞紅細胞懸液、新城疫陽性和陰性抗原由山西農業大學動物醫學學院預防獸醫學研究室制備。

1.2 試驗方法

1.2.1 鴿源Ⅰ型副黏病毒(PPMV-1)RT-PCR鑒定 拭子樣本經渦旋振蕩后吸取100μL備用。稱取病死鴿肺臟和脾臟組織各1g,剪碎后取0.05g混合物加入1.5mL無菌生理鹽水研磨,勻漿后8000r/min離心2min,吸取100μL上清備用。

按照柱式RNA核酸提取試劑盒和新城疫病毒通用型RT-PCR檢測試劑盒使用說明書提取PPMV-1的RNA,并進行RT-PCR擴增和電泳檢測。

1.2.2 病毒的分離培養 取病死鴿病料組織,研磨勻漿后反復凍融3次,加入終濃度為4000IU/mL的青-鏈霉素雙抗,室溫下靜置感作2h。10000r/min離心15min后吸取上清,經0.22μm的一次性細菌過濾器過濾后,按照0.2mL/枚的劑量,接種于5枚10d的SPF雞胚尿囊腔中,在溫度37℃、濕度60%的孵化箱中孵育,每8h照蛋一次,棄去24h內疑似細菌感染的死亡雞胚,收集24~96h內死亡雞胚及其尿囊液,觀察死亡雞胚的病理變化,并連傳3代。

將收獲的尿囊液,并按照《新城疫診斷技術》(GB/T16550—2008)方法[10]進行血凝試驗(HA)。將HA檢測陽性的尿囊液用NDV(新城疫病毒)和H5和H9亞型AIV(禽流感病毒)標準陽性血清進行血凝抑制試驗(HI),將陽性病毒尿囊液保存于-70℃。

1.2.3 細菌的分離培養 在無菌條件下挑取病死鴿的心血、肝臟和脾臟組織液于營養瓊脂平板上劃線,37℃恒溫條件下培養18~24h。挑取單個菌落,分別劃線接種于麥康凱瓊脂、伊紅美藍瓊脂,穿刺接種于三糖鐵斜面并涂布表面,37℃再培養24h,觀察各菌落生長情況,挑取分離單個菌落涂片,革蘭氏染色后鏡檢。

1.2.4 細菌的生化鑒定 挑取麥康凱瓊脂培養基的單個菌落接種于營養肉湯中,37℃培養24h,待肉湯渾濁后用于常規生化試驗。

1.2.5 藥敏試驗 采用K-B試紙擴散法[11],選取18種臨床常用藥物,以標準質控菌株ATCC25922為參照,將大腸桿菌菌液均勻涂布在營養瓊脂平板上,再將藥敏紙片等距離(間隔≥24mm)貼于營養瓊脂表面,37℃培養24h,測定各藥敏紙片抑菌直徑,依照《紙片法抗菌藥物敏感試驗標準》[12]判定結果。

1.2.6 乳鴿及成年鴿的抗體效價檢測 分別取乳鴿和成年鴿的血清樣本各20份,按照《新城疫診斷技術》[10]規定方法進行血凝抑制試驗(HI),檢測鴿群新城疫抗體效價。

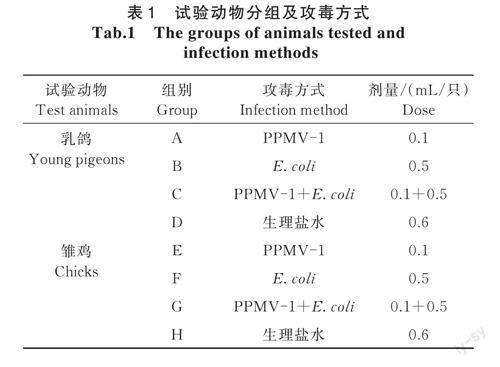

1.2.7 動物回歸試驗 將第3代雞胚尿囊液作為PPMV-1攻毒毒株,將大腸桿菌營養肉湯培養液(大腸桿菌含量調整為1.2×109cfu/mL)作為大腸桿菌攻毒菌株,分別感染15d非免疫健康乳鴿和14dSPF雛雞,感染分組和感染劑量列于表1。

病毒尿囊液采用滴鼻點眼的方式感染A組乳鴿和E組雛雞,大腸桿菌菌液采用肌肉注射的方式感染B組乳鴿和F組雛雞,C組乳鴿和G組雛雞同時接入病毒尿囊液和大腸桿菌菌液,對照D組乳鴿和對照H組雛雞給予同等劑量的生理鹽水,每組5只;隔離飼養14d,觀察記錄各組動物發病情況,臨床癥狀和死亡情況,分離發病和病死動物體內的病毒和細菌并進行檢測。

2 結果與分析

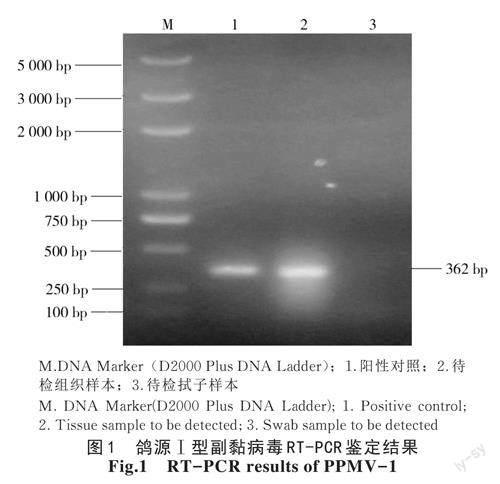

2.1 鴿源Ⅰ型副黏病毒的RT-PCR鑒定

由圖1可知,被檢組織樣本與新城疫病毒試劑盒陽性對照均在362bp處擴增出特異性條帶,表明該鴿場病鴿呈PPMV-1陽性。

2.2 病毒分離和培養

病鴿組織病料連傳3代后,第3代尿囊液的凝集效價為2log2~5log2。HI結果顯示,尿囊液中毒株的凝集反應可以被NDV陽性血清抑制,但不能被AIV陽性血清抑制。剖檢96h內死亡雞胚可見全身呈彌漫性出血和水腫,尤其以雞胚頭部、眼周及翼下出血最為嚴重;96h未死亡雞胚頭部有點狀出血點,剖檢可見腸道出血。

2.3 細菌的分離鑒定

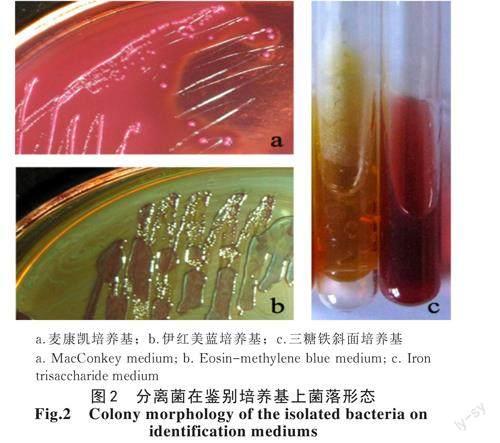

2.3.1 細菌的分離培養 從圖2可以看出,在普通營養瓊脂上可見灰白色菌落,呈圓形半透明狀;麥康凱瓊脂上可見紅色圓形菌落;伊紅美藍瓊脂上可見帶有黑色金屬光澤菌落;三糖鐵斜面的表面和內部均呈現黃色,并有產氣現象。

2.3.2 細菌的染色 革蘭氏染色后,顯微鏡下可見大量紅色、兩端鈍圓的短小桿菌,散在或成對分布,為革蘭氏陰性菌,結果如圖3所示。

2.4 生化鑒定

分離菌生化鑒定結果如表2所示,結果表明該菌為大腸桿菌。

2.5 藥敏試驗

由表3可知,該菌對丁胺卡那霉素、慶大霉素和安普霉素高敏;對頭孢噻肟和鏈霉素中敏;對培氟沙星和土霉素低敏,對其余藥物均表現為耐藥,說明分離株存在多重耐藥現象。

2.6 新城疫抗體效價分布

從表4可以看出,在所檢測的乳鴿和成年鴿的血清樣本中,乳鴿的新城疫抗體效價均低于5log2,其中,14只種鴿的新城疫抗體效價在5log2以上,合格率為70%,且離散度較大。

2.7 動物回歸試驗結果

從表5可以看出,3組乳鴿在攻毒后均出現精神沉郁、采食量下降、閉眼縮脖等癥狀。其中,A、C組乳鴿出現扭頭斜頸、拉黃綠色稀便癥狀,剖檢可見腺胃乳頭有出血點,腺胃和肌胃交界處出血,腸道及盲腸扁桃體出血,腎臟有出血點,腦組織出血、水腫;B組乳鴿,F和G組雛雞均有呼吸道癥狀,表現為呼吸困難、下痢、糞便呈水樣;B、C、F、G組乳鴿剖檢后均可見腸道及盲腸扁桃體出血,心臟、肝臟表面有白色纖維素樣沉淀;E組雛雞僅有1只發病,剖檢可見腸道出血,未見其他病變,其余雛雞無臨床癥狀和肉眼可見病變。通過RT-PCR進一步檢測發現,A、C組乳鴿均呈PPMV-1陽性,E、G組雛雞PPMV-1陽性率分別為60%和40%。在B、C、F、G組中均可分離到大腸桿菌。D和H這2個對照組均無任何臨床癥狀,PPMV-1和大腸桿菌檢測結果均為陰性。

2.8 診斷與治療

根據病鴿臨床癥狀及病理剖檢變化,結合實驗室病毒和細菌鑒定結果,發病鴿群可診斷為鴿I型副黏病毒病與大腸桿菌病混合感染。在此基礎上進一步制訂防治方案,隔離病鴿,無害化處理病死鴿及其糞便和飼料。針對鴿場內乳鴿新城疫抗體效價不合格的情況,緊急使用2倍劑量的新城疫Ⅳ系疫苗滴鼻點眼。依據藥敏試驗結果,在飲水中加入丁胺卡那霉素治療大腸桿菌感染,同時添加電解多維和黃芪多糖。鴿場實行封閉管理,全面清掃和消毒,待病情得到控制后,鴿群全部采用2倍劑量的新城疫Ⅳ系疫苗滴鼻點眼,補免一次,并定期檢測抗體效價。

3 結論與討論

鴿新城疫自20世紀80年代經香港傳入廣東、廣西、山東等省,隨著我國肉鴿養殖業和賽鴿業的快速發展,該病在我國各省均有流行發生,制約了我國養鴿業的健康發展。目前,接種新城疫疫苗是防控該病的主要手段,但在肉鴿生產養殖中,乳鴿在28日齡出欄上市,所以,僅對親本種鴿和后備種鴿進行新城疫疫苗免疫,而乳鴿體內的新城疫抗體均來自于母源抗體。研究表明,種鴿的新城疫抗體滴度值與種蛋、各周齡乳鴿的母源抗體滴度值呈正相關[13],種鴿體內保持較高的抗體水平是保證商品乳鴿不感染新城疫的必要條件[14]。本研究中,該鴿場15d乳鴿抗體效價均低于5log2,且親本種鴿抗體合格率僅為70%。由此可見,若種鴿抗體效價參差不齊,則容易發生乳鴿感染新城疫的現象。

大腸桿菌是肉鴿生產養殖中常見的條件性致病菌[15],極易在飼養環境不良、免疫力下降時侵害鴿群,對鴿群健康危害巨大。目前,治療大腸桿菌感染主要依靠抗生素,但是由于抗生素的濫用,大腸桿菌的耐藥性增強,耐藥菌株不斷增多[16]。本研究藥敏試驗結果表明,此次分離到的大腸桿菌存在多重耐藥現象,對β內酰胺類、喹諾酮類、大環內酯類抗生素耐藥或低敏,僅對氨基糖苷類抗生素部分藥物高敏。王洪彬等[17]臨床分離到的鴿源大腸桿菌存在嚴重的多重耐藥性,對阿莫西林、多西環素、磺胺二甲氧嘧啶和林可霉素等多種抗生素耐藥。CHROBAK-CHMIEL等[18]從賽鴿口腔中分離出的金黃色葡萄球菌和大腸桿菌,經檢測發現,大腸桿菌分離物對阿莫西林、慶大霉素、四環素、強力霉素、磺胺甲惡唑-甲氧芐啶和氨芐西林等均具有耐藥性。可見,生產養殖中濫用抗生素導致的細菌耐藥性增強和多重耐藥現象嚴重影響了鴿大腸桿菌病的防治。

在BADR等[7]采集的50個鴿群組織樣本中,有82%存在大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌和銅綠假單胞菌間的雙重或多重混合感染,有12%存在PPMV-1與細菌的混合感染。國內也多有報道鴿群PPMV-1與大腸桿菌、沙門氏菌的混合感染病例[19],研究表明,鴿I型副黏病毒與細菌混合感染易造成鴿群發病率和死亡率升高[20]。因此,肉鴿生產養殖中更應重視大腸桿菌與副黏病毒的混合感染。

本研究分離到的PPMV-1和大腸桿菌分別感染乳鴿和雛雞,可見PPMV-1分離株對乳鴿具有極強的致病性,發病率為100%,死亡率可達80%~100%;而攻毒組雛雞并結合RT-PCR檢測后發現,雛雞感染PPMV-1后存在帶毒不發病的現象,僅少量出現死亡和臨床癥狀,表明鴿源PPMV-1對雞表現為低致病力,這與國內外多數研究結果相似。胡北俠等[21]研究發現,鴿群感染PPMV-1后,死亡率可達70%~80%,SPF雞感染后則無明顯癥狀,但是雞體內可檢測到PPMV-1,并可通過喉頭和泄殖腔向體外排毒。OLSZEWSKA等[22]用PPMV-1分別感染鴿、雞、火雞后觀察其組織病理學變化,病鴿出現腦組織單核細胞浸潤、神經膠質細胞增生和神經元變性、水腫,腎小管壞死等病變,雞和火雞感染后則表現為輕微的病變。PPMV-1是NDV在鴿群中長期經歷適應性進化后的產物,對鴿子有特殊宿主偏好,且對鴿的致病力強于其他家禽,PPMV-1在鴿子體內獲得了比雞源NDV更強的生存優勢[23-24]。由于鴿子的遷徙性及其疫苗接種難度大,帶菌、帶毒鴿群極易導致其飛行區域及周邊養殖場家禽發病,鴿子是NDV傳播給家禽的重大威脅[25]。

綜上所述,種鴿應嚴格按照免疫程序進行免疫,并定期監測抗體效價,這樣可以為幼鴿和鴿群構建起一道有效的免疫屏障,使該地區的鴿群獲得群體免疫力。同時,肉鴿養殖中應保證乳鴿飼養環境的潔凈,降低各種病原入侵的機會。此外,如果鴿場發生細菌性疾病,應通過藥敏試驗指導臨床用藥、交替使用抗生素,從而提高治療效果、減少耐藥菌株的產生[26]。