多模態超聲在高血壓患者大腦中動脈狹窄篩查中的臨床價值

李志勇,李 星

(景德鎮市第二人民醫院 超聲科,江西 景德鎮 333000)

近年來,伴隨著社會經濟的發展,腦卒中的患病率、發病率、死亡率呈現逐年上升的趨勢,已成為全球第二大死亡原因、第三大致殘原因[1-2]。腦卒中可分為缺血性腦卒中、出血性腦卒中,其中前者較為常見,占比約80%[3]。研究表明,高血壓、顱內外動脈粥樣硬化狹窄,尤其是大腦中動脈,與缺血性腦卒中的發生密切相關[4-7]。目前,經顱多普勒超聲(transcranial Doppler,TCD)和經顱彩色多普勒超聲(transcranial color Doppler,TCCD)是評估大腦中動脈狹窄的常用影像學方法,但未廣泛開展,且無法顯示顱外段頸動脈病變,評估不全面。多模態超聲是指聯合應用2種或2種以上超聲檢查方法,進行多維度的分析,從而提高診斷能力。有研究顯示經顱多普勒超聲聯合頸部血管彩超對缺血性腦卒中、顱內動脈狹窄診斷效能更高[8-9]。基于此,本研究采用回顧性方法,通過分析高血壓患者頸動脈超聲結構形態學和血流動力學變化,以及TCCD診斷大腦中動脈狹窄與數字減影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)的一致性,旨在探討多模態超聲,即頸動脈超聲聯合TCCD在高血壓患者大腦中動脈狹窄篩查中的臨床價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取我院2022年11月-2023年04月收治的高血壓患者60例,以大腦中動脈DSA結果分為試驗組(狹窄組)30例,年齡37~73歲,平均(64.10±8.33)歲,其中男性20例,女性10例;對照組(正常組)30例,年齡37~74歲,平均(62.76±9.87)歲,其中男性20例,女性10例,2組年齡和性別構成比較差異無統計學意義(P>0.05)。納入標準:①符合《中國高血壓防治指南2018年修訂版》原發性高血壓診斷標準者[10];②具有頭暈、頭昏等疑似短暫性腦缺血發作病史者;③顳窗透聲佳,大腦中動脈顯示清晰者;④檢查時,血壓降至正常者,即血壓<140/90 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);⑤病史資料完整者。排除標準:①頸內動脈顱內段狹窄或閉塞者;②甲狀腺功能異常者;③嚴重的心肺功能不全者。本研究經醫院倫理委員會審核批準,所有患者及家屬均對本研究知情同意。

1.2儀器及方法

1.2.1儀器 ①超聲檢查采用Siemens ACUSON SC2000、GE Vivid 7彩色多普勒超聲診斷儀,配備線陣探頭、凸陣探頭、相控陣探頭。檢查時,一名超聲醫師使用同一臺彩色多普勒超聲診斷儀按先后順序完成頸動脈超聲、TCCD檢查。②DSA采用GE Innova 2100數字平板血管造影系統。

1.2.2方法 ①頸動脈超聲檢查:患者充分暴露頸部,取仰臥位,頭稍偏向待檢查的對側,對頸動脈進行多切面、全方位的掃查,灰階超聲觀察頸動脈結構形態學,包括內中膜厚度度(intima-media thickness,IMT) 、斑塊及頸動脈狹窄情況。IMT的測量選取頸動脈最厚處,測量其后壁內膜上緣至外膜上緣的垂直距離。斑塊大小以長度×厚度描述,斑塊長度指斑塊上下端之間的水平距離,斑塊厚度是指斑塊表面最高點至血管壁外膜上緣的垂直距離;多普勒超聲觀察頸內動脈血流動力學參數,測量時調整聲束,使其與血流之間的角度≤60°。②經顱彩色多普勒超聲:患者取仰臥位,頭稍偏向待檢查的對側,采用相控陣探頭(頻率2 Mhz)于顳窗掃查,顯示清晰的中線結構及“蝴蝶”型中腦結構后,啟動CDFI模式,獲取大腦中動脈血流后測量血流動力學參數,測量時調整聲束,使其與血流之間的角度≤60°。③DSA:采用經橈動脈或股動脈途徑:患者取仰臥位,常規消毒鋪單,局部麻醉穿刺成功后,選擇豬尾巴及造影導管分別行主動脈弓及顱內血管造影。

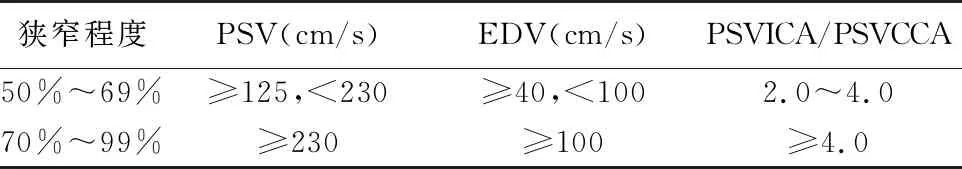

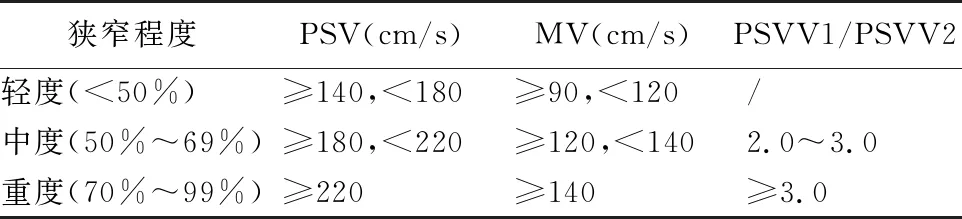

1.3觀察指標及其判斷標準 ①頸動脈超聲形態學指標:頸動脈IMT、斑塊、狹窄情況,其中斑塊定義為IMT≥1.5 mm,凸出于血管腔內或局限性增厚,并高于周邊IMT的50%。對于斑塊,詳細記錄回聲、大小、位置、數目。按照頸動脈解剖結構,即頸總動脈、頸內動脈、頸外動脈記錄斑塊累及血管數。②頸內動脈、大腦中動脈血流動力學參數:收縮期峰值流速(peak systolic velocity,PSV)、舒張末期血流速度(end diastolic velocity,EDV)、阻力指數(resistance index,RI)。測量及判斷標準參照國家衛生計生委腦卒中防治工程委員會發布的《中國腦卒中血管超聲檢查指導規范》[11],見表1~2。此外,對于長節段狹窄或極重度狹窄病變,以及頸總動脈狹窄采用直徑狹窄率評估,即狹窄管腔的殘余內徑占遠端接近正常段的內徑的比率。

表1 頸內動脈狹窄的血流動力學標準Tab.1 Hemodynamic criteria for internal carotid artery stenosis

表2 大腦中動脈狹窄的血流動力學標準Tab.2 Hemodynamic criteria for middle cerebral artery stenosis

2 結 果

2.12組頸動脈超聲形態學比較 2組頸動脈內中膜厚度、斑塊發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);試驗組斑塊累及血管數目,頸總動脈、頸內動脈狹窄發生率大于對照組,2組比較差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 2組頸動脈超聲形態學比較Tab.3 Comparison of carotid artery ultrasound morphology of patients between two groups

2.22組患側頸內動脈超聲血流動力學參數比較 2組患側頸內動脈PSV比較,差異無統計學意義

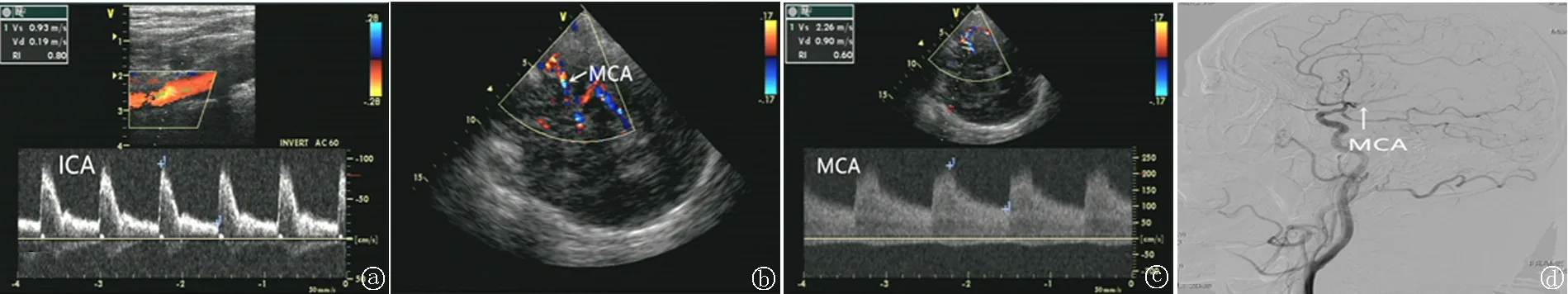

(P>0.05);試驗組患側頸內動脈EDV低于對照組,RI高于對照組,2組比較差異有統計學意義(P<0.05),見表4、圖1。

表4 2組患側頸內動脈超聲血流動力學參數比較Tab.4 Comparison of ultrasound hemodynamic parameters of the affected internal carotid artery of patients between two

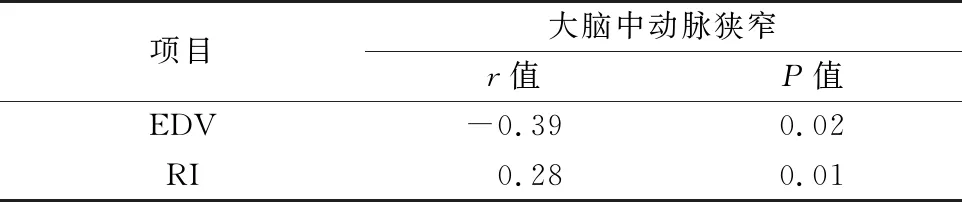

2.3患側頸內動脈超聲血流動力學參數與大腦中動脈狹窄相關性分析 Pearson相關性分析顯示,患側頸內動脈EDV與大腦中動脈狹窄呈負相關,RI與大腦中動脈狹窄呈正相關(P<0.05),見表5。

表5 患側頸內動脈血流動力學參數與大腦中動脈存在狹窄相關性分析Tab.5 Correlation analysis between hemodynamic parameters of the affected internal carotid artery and stenosis of the middle cerebral artery

圖1 典型病例(ICA 頸內動脈;MCA 大腦中動脈) a.頸動脈超聲示右側頸內動脈血流動力學參數PSV:0.93 m/s,EDV:0.19 m/s,RI:0.80;b.TCCD示右側大腦中動脈M1段呈“束腰征”(箭頭示);c.TCCD示右側大腦中動脈M1段血流動力學參數PSV:2.26 m/s,EDV:0.90 m/s,RI:0.60;d.DSA示右側大腦中動脈M1段狹窄(箭頭示)Fig.1 Typical cases(ICA internal carotid artery;MCA middle cerebral artery) a.Carotid artery ultrasound shows hemodynamic parameters of the right inte rnal carotid artery:PSV:0.93m/s,EDV:0.19 m/s RI:0.80;b.TCCD shows that the Ml segment of the right middle cerebral arte ry presents a “waist band sign”(arrow);c.TCCD shows the hemodynamic parameters of the M1 segment of the right mid dle cerebral artery,PSV:2.26 m/s,EDV:0.90 m/s RI:0.60;d.DSA shows stenosis of the Ml segment of the right middle cerebral artery(arrow)

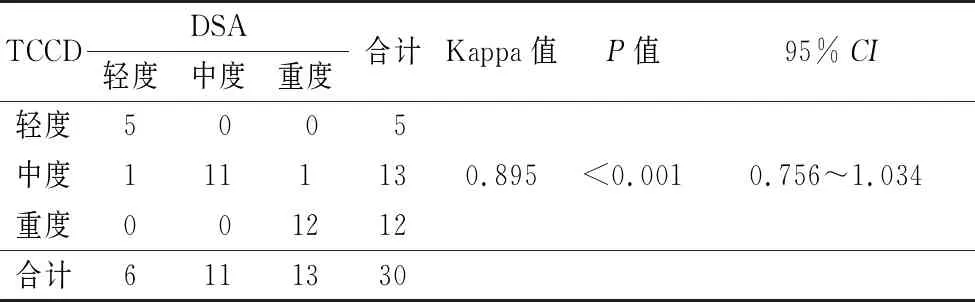

2.4TCCD診斷大腦中動脈狹窄程度與DSA的一致性分析 TCCD診斷診斷大腦中動脈狹窄程度與DSA的Kappa值為0.895(95%CI:0.756~1.034),診斷符合率為93.3%,見表6。

表6 TCCD診斷大腦中動脈狹窄程度與DSA的一致性分析Tab.6 Consistency analysis between TCCD diagnosis of middle cerebral artery stenosis and DSA

3 討 論

缺血性腦卒中是指因腦部血液循環障礙,進而出現腦組織缺氧缺血性壞死的一種具有高死亡率、高致殘率的綜合征,其中頭頸部動脈粥樣硬化狹窄是主要原因,尤其是大腦中動脈狹窄[12]。《中國腦卒中防治報告2020》指出,在高危人群中進行早期篩查對腦卒中的防治具有重要意義[13]。眾所周知,高血壓是腦卒中的較為常見的危險因素[14-15]。因此,對高血壓患者進行大腦中動脈狹窄篩查具有一定臨床意義。

目前,對高血壓患者進行頸動脈超聲篩查已常規開展,但局限于評估頸動脈,缺乏運用多模態超聲,即頸腦動脈一體化超聲評估經驗。TCD被認為是大腦中動脈狹窄首選的篩查手段,但其多設置在神經內科、需要專門儀器,加之多數超聲醫師對其缺乏認識,故其無法完成大規模篩查。TCCD是在TCD基礎上發展而來的一項新技術,具有準確定位顱內血管、角度校正準確獲取血流動力學參數等優勢,可提高50%~99%大腦中動脈狹窄的診斷準確度[16]。此外,TCCD無需額外購置儀器,僅需配置相控陣探頭的彩色多普勒超聲診斷儀,故開展頸動脈超聲聯合TCCD對頸腦動脈一體化超聲評估較易實現。研究表明,頸內動脈顱外段血流動力學變化可預測顱內段病變程度[17]。基于此,本研究通過分析頸動脈超聲結構形態學和血流動力學改變,以期提高這些改變對大腦中動脈狹窄的預測評估價值,并聯合TCCD評估狹窄程度,旨在探討兩者聯合運用在高血壓患者大腦中動脈狹窄篩查中的臨床價值。

本研究結果顯示,2組頸動脈內中膜厚度、斑塊發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。這與以往的研究有所不同[18],分析原因,我們認為與對照組選擇的人群有關,其選擇的是健康人群,而本研究納入人群為高血壓患者,2組均為動脈粥樣硬化高危人群[19]。試驗組斑塊累及血管數目、頸總動脈狹窄、頸內動脈狹窄發生率大于對照組,2組比較差異有統計學意義(P<0.05)。動脈粥樣硬化是一種全身性疾病,可累及多處血管,顱內外動脈同時受累的情況并不少見,比例可高達77.6%[20]。頸動脈斑塊可引起血流動力學改變,如血流加快、湍流、斑塊下游區域回流等。斑塊越多,這種改變越明顯,使得斑塊更易生長,進而導致動脈狹窄,增大心腦血管疾病發生率、病死率[21]。本研究對患側頸內動脈血流動力學參數分析后表明,試驗組患側頸內動脈EDV低于對照組,RI高于對照組,2組比較差異有統計學意義(P<0.05),進一步行Pearson相關性分析顯示患側頸內動脈EDV與大腦中動脈存在狹窄呈負相關,RI與大腦中動脈存在狹窄呈正相關(P<0.05),即EDV越低、RI越高,大腦中動脈存在狹窄的可能性越大。EDV、RI可反映動脈血流阻力的變化,當動脈EDV減低,RI增高,提示管腔變小,血管很可能發生了阻塞或狹窄[22-23],但僅能作為間接征象提示存在狹窄可能,無法確定狹窄與否,更無法評估狹窄程度。因此,本研究聯合TCCD以明確大腦中動脈病變程度,結果顯示TCCD診斷符合率為93.3%,且與DSA具有較高的一致性。TCCD是二維超聲,能夠完整地顯示大腦中動脈解剖走行,可以直觀地顯示大腦中動脈血流充盈情況,血流動力學參數評估時可以進行角度校正,糾正角度問題帶來的誤差,故測量更為準確、評估更為精準。本研究不足之處是納入的樣本量較小,缺乏分析頸動脈超聲表現與大腦中動脈狹窄程度的相關性。同時,由于未運用超微血流顯像技術、超聲造影等新技術,故未對頸動脈斑塊的易損性進行評估,后續可擴大樣本量,運用超聲新技術進行更深入研究。

綜上所述,頸動脈超聲結構形態學和血流動力學與大腦中動脈狹窄存在一定的相關性,具有一定的預警價值,聯合TCCD可明確病變程度,且與DSA一致性較高,可作為高血壓患者大腦中動脈狹窄篩查的首選手段。