大學分校的時代傳奇

劉會生

又是一年開學季,2005年出生的學子將結束高中生活,進入向往的心儀大學深造。在這高光的時刻,43年前高考和上大學的經歷像一幕又一幕高清電視劇在我的腦中蕩漾,我又想起了自己的大學生活。

分校

從1966年至1977年,因“文革”,高考中斷了11年。恢復高考時,13個年級累積的考生達到了2000多萬人。經過各省的初試篩選,1977年12月10日,570多萬不同年齡的人走進考場,參加了共和國唯一一次在冬天舉辦的高考。最終27.3萬人被錄取。錄取率之低在中國教育史上是空前的。

遺憾的是,因是應屆畢業生,我的高考分數雖髙過錄取分數線,但沒達到要高于往屆生規定線而落榜。在父母的支持下,又通過考試到北京九中高考補習班進行系統復習。1978年7月,我參加了恢復高考后的第二次考試,文科5門課程總分數考了309分,低于文科錄取分數線。

偏科害死人呀!在那個知識無用的“文革”年代,憑著興趣學習,數學的鉆勁不足導致拉分,上大學的美夢瀕臨破裂邊緣。

正當我愁容滿面之時,以林乎加為書記的北京市委以及市政府做出的創辦36所大學分校的重大決策,使我從沮喪到陰轉晴。

在1978年10月召開的一次市委常委會上,剛從天津調到北京的林乎加書記就提出:首都搞四個現代化必須要人才濟濟,人才短缺的問題要盡快解決。這次高考300分以上的15000人和300分以下的單科成績優異者,也可以考慮上大學。擴大招生,實行大學辦分校,統籌解決300分以上的學子的入學問題。本校和分校,要統一學制,課程和教材要同樣標準,要達到本校水平,質量不能降低。這一從當年生源和需求出發的決策不僅一致通過,更受到全社會的好評。

為解決校舍短缺問題,市委、市政府要求全市每個城區騰出至少兩所中學,有條件的局、辦和大企業盡量提供校舍。6個城區、近郊區騰出了15所中、小學,有關業務局為大學分校騰出了工廠、企業10處做校舍,建筑面積達9萬平方米。市委、市政府擠出了1200萬元作為分校的開辦費,200萬美元用于購置電教設備,當年大學分校辦學經費達到2800多萬元。

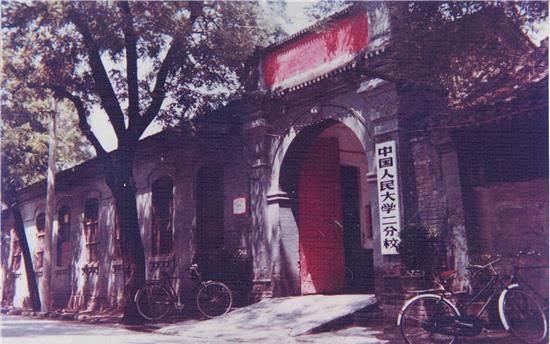

從1978年11月發出大學分校降分至300分錄取的招生通知算起,短短3個月內,分布于北京城區內的36所大學分校迅速建成。我所就讀的中國人民大學第二分校,就是由西城區教育局所屬的第162中學騰出來的。

162中學校址位于西城區中部的豐盛胡同13號。東起西四南大街,西至太平橋大街。明代,因其地有豐城侯第而得名豐城侯胡同。但到了清代確訛為豐盛胡同。

豐盛胡同舊時多為官宦宅第。清人昭連著《嘯亭續錄》稱:“公宏眺宅在豐盛胡同”。這位宏眺,乃康熙皇帝之廢太子允之第七子尊稱為公爵。即康熙皇帝的孫子,曾被封為輔國公;清咸豐年間,文華殿大學士阿魯特賽尚阿宅曾位于豐盛胡同東段路北,即今豐盛胡同13號。后成為滿蒙學堂址、162中學址及人大二分校校址;162中的前身是1923年成立的北平私立志成中學女生部,由李大釗先生創辦。抗戰時期,王光美曾轉至志成中學就讀。新中國成立后,中學更名為北京第九女子學校,“文革”后又更名為北京市豐盛中學。簡稱162中。離豐盛中學不遠的胡同中部馬路北側,是中直禮堂,與人大二分校的校址西鄰。禮堂全名中共中央辦公廳直屬禮堂,其豐厚的文化底蘊,為我們提供了良好的學習氛圍。

中國人民大學響應號召,積極支持人大二分校的籌辦工作,在建立專業、制定教學計劃、開設課程、配備教師等方面提供幫助。當時的中國人民大學第二分校,設置哲學、政治經濟學、國際共產主義運動史、中共黨史和工業經濟等15個專業,計劃招生880人。

前后3個月時間,做出如此驚天動地的決策并迅速實施,要是放在當今,僅僅征地一項便是不可想象的。除了創造教學的硬件條件外,市委組織部門和相關大學總校還迅速為各分校配備了精干的領導班子——校務委員會。

在大家共同的努力下,分校順利完成籌建和招生工作,首屆招收了22個班901人。我也榮幸地成為中共黨史系的一名學子,即使實行了擴招,當年的錄取比例僅有1:13,也就是13個考生中僅有一人上大學,我所在的石景山中學近300人只有3人考上大學,文科類只有我一人。

1979年2月2日,分校首屆開學典禮在地質禮堂舉行,901名學生和78名教職工參加。領導小組負責人顧炎在講話中鼓勵學生,要繼承和發揚中國人民大學艱苦奮斗的光榮傳統,克服困難,努力學習。中國人民大學副校長胡林均到會并講話。2月3日,全體學生和教職工參加了北京市36所大學分校在首都體育館舉行的開學典禮,當時主管教育的國務院副總理方毅蒞臨。那個空前絕后的宏大的場面,我永生難忘。

走讀

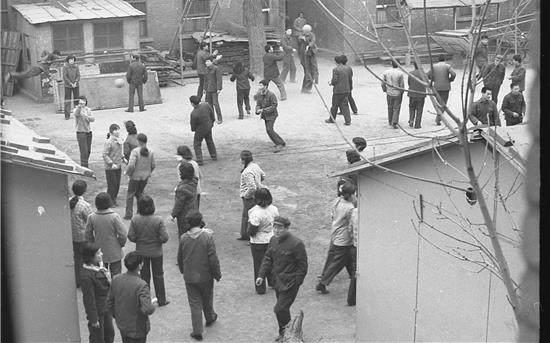

原162中學占地面積3733平方米,校舍總建筑面積近4500平方米,校園內僅有兩排平房,一個小操場和一座4層的教學樓。小小的校園卻要容納近千名師生在這兒學習和生活,困難著實不少。

像正式大學一樣實行住宿簡直就是天方夜譚。當時 ,上下打破常規,考慮到學生幾乎都是北京生源,學生戶籍在京且有居所,決定1978年招收的第一批分校學生全部采取走讀方式。

從此,每天早晨的頭班車上,出現了住在遠郊區擠公交的戴校徽的分校大學生身影;在往來分校的公路自行車道上,出現了騎自行車就近上大學的分校生。他們在車上背單詞、思考問題成為特殊一景。我每天早晚要坐337路和102路公交車來往于石景山和缸瓦市之間,每天路上要花掉兩三個小時。特別是冬天一下雪,花的時間就更長了。為了抓住這寶貴時間,大家將公交車做自習室,讀書背單詞,思考問題。坐過站的情況經常發生。也就是從那時起,我的視力直線下降,開始戴上了近視眼鏡。

每天走讀,早出晚歸,在水泄不通的公交車上擠到學校,放學后又擠回家。現在的大學生無法理解這樣囧的生活。但那時的我們,與沒有考上大學的人比,雖然累但覺得快樂有奔頭。

更有意思的是老師們也是“走教”,人大老師大多住在海淀區,他們大多數是從總校坐校車來我們這里上課。我們從心底里尊重每一位老師。為他們準備好休息的椅子,打好開水,還用班費購買新產品“無塵板擦”,老師們非常感動。許多老師和學生成了朋友,參加學生的班會、聯歡會,和學生們一起春游。

2月5日,學生正式上課。政治理論課和公共基礎課以廣播教學為主,采用人大的教學大綱。分校基本沒有專任教師,老師來自四面八方;有正式的、臨時的、代課的、實習的,還有從退休教師里聘來的。經歷了十年浩劫重回講臺,再加上覺得自己是代表所在學校的教學水平,教師們教學很是熱情、投入。

第一學期因開學倉促,沒有這么多大學英語教師,學校就組織我們上電大英語,36所分校的學生都跟著閉路電視中的電大英語教師鄭培蒂學英語。我因所在中學開的是法語,上大學后,只能從abc開始從頭學。家中為了支持我的學業,母親將攢了一年的積蓄,相當于父親一個月工資90多元給我買了單卡錄音機,剛上班的姐姐花20元給我買了熊貓牌,方便我坐車時強化聽說。

盡管條件不盡如人意,但大家都認真極了,沒有交頭接耳的,沒有走神睡覺的,只見手中的筆在迅速地記著、記著……在分校搭建的簡易板房中,一百多人擠在一起上大課,冬天在房子中間生起一個大爐子,讓人深刻體會到火烤胸前暖的意境。步行半個多小時去月壇體育場上體育課,同樣興奮地打球、跑步。

除了走讀的路途之勞外,分校整體的物質條件比較艱苦,就連上課的教室都排得滿滿的。每到課間休息時,院子里總是擠滿了學生;沒有食堂,分校在附近的餐館為學生預訂包伙解決中午飯;沒有專門的清潔工,學生們自己打掃教室。每天放學后,僅100平方米的小小圖書館門口都會有書包排的隊,學生們在等待著進館讀書的快樂。

多學知識,豐富自己,學好本領,為祖國四化多添磚、多加瓦,這是當時很多學生真摯的想法。

年齡

十年停考,數屆積存,78級同窗的年齡懸殊為辦學史所罕見。40后、50后、60后同窗共讀,這恐怕是中國歷史上一個空前絕后的普通高等教育景象。

我們黨史2班既有36歲,1946年的老大學生,也有剛剛畢業于高中的應屆畢業生,最大的和最小的相差13歲。年齡大的有插過隊、進工廠、當兵等經歷,還有到北大荒插過場的、從市公安局當干部、博物館當講解員的,他們都帶資深造。像我這樣年齡小應屆生還不滿20歲,班中僅有6名,屬于少數。歲數大的學哥學姐親切地稱呼我們為小弟弟、小妹妹。從各個方面關愛關照我們。

讓人感動的是有個大哥城里有空房就免費讓住遠郊區縣的歲數小的同學借住。囿于走讀,大家多無宿舍日常生活之經歷,但家在京城之便利則提供了同窗互進家門、深度交流之機會,恰補無同舍共處之缺憾。大二的大年初三,我們組的一位家住史家胡同的大姐就邀請全組到她家聚會包餃子,同學情濃于水。

為了考出好成績,大家組成了幾個“互助組”,組長是學習好、有見解、善于言辭的好學生,圍著聽的是理解能力差些,學習勁頭小點的學生。組長一番深入淺出的講解,把枯燥的哲學、邏輯學講得出神入化。經過“互助組”幫助后,期末成績往往一下子能從“中”“差”水平,一躍取得 “良”“好”成績。

當時分校學生最在乎和最關心的,不是物質條件怎么樣,而是教學安排上分校學生與總校學生有沒有享受到“同等待遇”。總校在安排教學時,非常注重分校的教師安排,生怕出現怠慢分校學生的情況,在本校開什么課的教師,也安排到分校開什么課。比如,我們人大二分校黨史專業與總校黨史專業學生基本沒有課程安排、教師安排上的差別,像系主任胡華、副主任何新、何東等著名教授,都來分校給我們上專業課。

更讓我們難忘的是在大三、大四組織的外出赴井岡山和白洋淀實習,讓我們開闊了眼界,面對老區和老區人民的生產生活狀況,更增強了我們發憤學習,用知識讓祖國繁榮富強的信心和決心。

分校學生這種學習場景,印證了清華大學老校長梅貽琦先生那句話:“大學也,非高樓大廈也,大師也。”

碩果

當時學生中流行兩句口號,一句是“找回被耽誤了的青春”;另一句叫做“為中華崛起而學習”。拼命讀書、惡補知識是我們當時的常態。尤其是我們78級分校的學生,更是覺得上學機會來之不易,在簡陋、狹小的教學環境中,在自行車和公交車上,勤勉攻讀,克服困難,倍加努力,最終完成了4年的學業。

1983年1月,在大學分校即將迎來首屆畢業生之際,市委市政府召開了首屆大學分校優秀畢業生座談會,市委常委、副市長白介夫強調,首屆分校畢業生是國家的寶貴財富,并勉勵大家立志為祖國、為人民、為現代化建設奉獻才能。

創辦大學分校不僅彌補了“十年浩劫”造成的北京市人才短缺問題,為首都經濟恢復和建設發展輸送了大批合格人才,而且給眾多年輕人提供了接受高等教育的機會。北京地區大學分校在辦學過程中培養了大批合格的本科畢業生,其中僅1978、1979年兩屆學生畢業人數就達到了1.8萬人,除向中央部門輸送2000人外,在北京市分配了1.6萬人,超過市屬院校1966年以前和1977年以來培養的總人數。北京市各條戰線原有大學生約10萬人,分校兩屆培養所補充的人數,相當于原有人數的15%以上。這些畢業生工作在北京市社會建設的各行各業,很快就涌現出了一批畢業于大學分校的杰出人才,分校走出了眾多的翹楚才俊。

78級畢業的分校大學生好多都成了中央機關和北京市機關單位的骨干。從人大二分校就走出了一位國務院副總理,80來人的黨史專業兩個班就有部級干部2位,司局級10位以上,大學教授、北京報社社長、國家博物館副館長、校長等星光璀璨,還有一些某一領域的專家學者走出國門講學。

1985年,在36所大學分校的基礎上,北京聯合大學應運而生,京城大學分校的舉辦成就了北京市一所綜合大學的誕生,促進了北京市高等教育的發展,提高了大學錄取率。而起名聯大的初衷,就是繼承包括清華大學在內的西南聯合大學“剛毅堅卓”的精神,提高辦學質量,提升大學生的思想和文化素養。

一個時代有一個時代的產物,不同時代有不同時代的人物。78級分校大學生在改革開放初期特殊年代的奇特經歷,相對于現在的大學生們,他們的命運與經歷頗有幾分傳奇的色彩。但作為在特殊歷史時期產生的特殊群體,78級分校大學生的經歷和道路不可復制,但其經驗和精神卻值得現代大學生們傳承。

在新時代,愿新入學的大學生們,像77級、78級老大學生那樣,上演出為中華之崛起而發奮、為民族復興而奮發的精彩活劇,使中華民族屹立于世界民族之林。