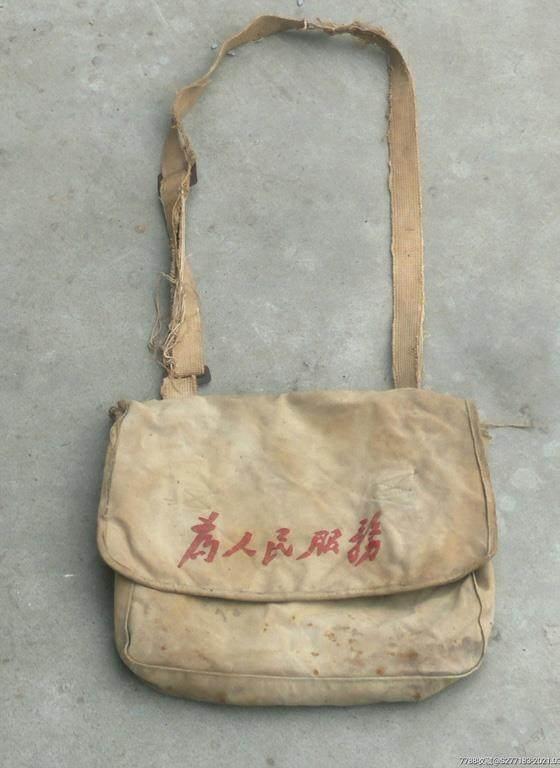

1950年代小學生的書包

俞萬林

每當暑假結束,即將開學的日子,小學生開始收拾自己的書包,特別是新入學的小學生跟著爸爸媽媽到商場選擇自己喜歡的書包。多年來,小學生的書包越來越重,書包的樣式也從挎包式變成雙肩背,甚至變成拉桿式。重重的書包使小學生們苦不堪言,給書包減負的呼聲連綿不斷,然而效果似乎甚微,在街上仍然不時看到身背或拉著沉重書包上學的小學生。

我家沒有正在上小學的學生,無法確切知道他們的書包中都裝些什么,但卻讓我想起20世紀50年代小學生的書包和里面裝的東西。

那時的書包都是單肩挎著,或是斜挎在背后。男孩子大部分都背土黃色或藍黑色的帶蓋帆布書包,女孩子都愛背帶白色花邊的方形花布書包,家境條件差一些的則用舊布縫制書包。

書包里必裝的是語文、算術課本和作業本、文具盒。到了高年級才有自然、地理和歷史課,這些課不是每天都有,課本和作業本也不必每天都帶,平均每天帶三種課本和作業本就行了。當時的小學生課本印制較為簡陋,最多在書中有一兩頁彩色插圖,其余都是用普通紙黑白印刷。作業題目或是印在課本中,或是由老師寫在黑板上由學生抄在作業本上回家做。既沒有輔導用書,也沒有印制精美的習題冊,書本的分量不重。

小學生的文具盒主要裝鉛筆,俗稱鉛筆盒。鉛筆盒一般是鐵皮制成,盒蓋上印有各種圖案。還有木制鉛筆盒,盒蓋是插板式的。為保持文具盒內的清潔,細心的女孩子常在盒里襯上一層紙,過一段時間換一張紙,里面總是干干凈凈的。鉛筆盒里一般裝兩至三支鉛筆以及橡皮、木尺、鉛筆刀,還有一種鋁制的鉛筆帽,平時戴在鉛筆頭上保護筆尖不被折斷,當鉛筆越用越短,用手不好握時,就把鉛筆帽戴在筆桿上增加鉛筆的長度,既好握筆也延長鉛筆的使用壽命,小小的鉛筆帽使小學生從小就養成節約的好習慣。

當年做作業時,在作業本里往往還插著一塊和作業本一樣大小的鐵皮墊板,寫字時放在紙下面,這樣寫出來的字清晰,也可以防止寫字時由于桌面不平鉛筆捅破了紙。到高年級,老師有時把習題油印在紙上發給學生,這種被稱為片頁紙的印刷紙很薄,為了防止撕破和皺裂,書包里又多了一個四角有鐵皮包頭的硬紙板書夾,書夾比16開紙略大些,學生們把這些卷子都放在書夾里保存。書夾放在書包里沒什么不方便,只是它的四角鐵皮包頭加快了對書包的磨損,不少學生的書包因此都打了補丁。

要說五十年代小學生的書包也有負擔,那就是要按照課表安排裝入必要的學習工具,否則課就沒法兒上了。這些學習工具中分量最重的要數石板和算盤。

石板是一年級小學生上學必備的學習工具,它是一塊長約30厘米、寬約20厘米,如同當代筆記本電腦大小的近黑色的青石板,周圍用木框鑲住,用石筆在上面練習寫字、做算術。買石板時還要買一個配套的圓形小板擦,寫錯了、寫滿了用小板擦擦掉再重寫,真是既省紙又省鉛筆。在石板上寫字用的是石筆,孩子們叫它“滑石猴兒”,每支有半支鉛筆長,寫起字來不費勁兒,但石筆易碎,不是寫著寫著折成兩半,就是不小心掉在地上摔成好幾截。石板可以放在書包里,石筆放在鉛筆盒里。有的學生書包小放不下,就在石板邊框上釘上兩個釘或打上眼,系上一根繩,和書包一起挎在肩上。語文算術課天天都有,所以小石板一背就是一年。

算盤是高年級開設珠算課才用的。文具店有專門賣學生用的算盤,尺寸小一點,用料輕一點,可以放在書包里。當時,算盤是人們日常用的計算工具,如同現在的計算器一樣,很多家庭都有算盤,孩子上學要用,也就不再單買,家里的拿去用就是。只是這些算盤大都比較大,分量也重些,書包里往往放不下,有的手拿著或放在腋下夾著,有的也仿照背石板一樣拴上繩兒背著,只不過不用天天背著罷了。

書包里裝的學習工具還有寫字課用的毛筆、墨塊和硯臺,當時似乎還沒有墨汁和墨盒。硯臺有圓形或方形的,臺蓋是扣在臺座上的,放在書包里很容易分家,里邊剩余的墨汁往往污染了課本。為了方便攜帶,家長都給孩子按硯臺的大小縫制個小布袋,裝進硯臺后,把口上的線繩一緊,臺蓋和臺座就不會分家了。裝硯臺的布袋可以放在書包里,也有的拴在書包的背帶上。墨塊放在鉛筆盒里,毛筆比較長,有的鉛筆盒放不下,就戴上筆帽舉在手里。

到了高年級,寫字課改用鋼筆,自來水鋼筆好帶,放在鉛筆盒里就行,但有不少學生買不起自來水鋼筆,就用蘸水筆,一支筆桿一個筆尖,便宜又輕巧,麻煩的是還要帶墨水,小瓶子蓋擰不好就往外漏,放在課桌上,在課間不留神也會碰到地上,灑個滿地不說,課還沒法上了。所以一上寫字課,老師都要千叮嚀萬囑咐,千萬不要把墨水弄灑了。

小學里的美術課當年叫圖畫課,每周有一節,到時要記著帶蠟筆,到三年級時就用水彩了。一個水彩盒有十二塊不同顏色的水粉塊,同時裝有一支毛筆,裝在書包里很輕,算不上什么負擔。

書包里除了裝學習用品外,還要有“三帶”:水碗、手絹和口罩。學校里在操場上放上一個保溫桶,由工友把燒開的水儲存在里面,一到課間休息,大家拿著自己的水碗去接水喝。手絹是擦手、擦鼻涕、接痰用的。當年北京風沙大,為防止呼吸道傳染病,老師要求學生每天上下學都要戴口罩,冬天寒冷干燥,口罩也有防寒保暖作用。總之這“三帶”都是為學生健康著想的。

課間玩耍的器具也是不少小學生書包里常帶的東西,如沙包、跳繩、皮筋、毽子、羊拐、玻璃球,等等。也有男孩子帶“崩弓子”,用紙團當子彈打仗玩,有時也會傷著人,打碎了玻璃,讓老師沒收。

社會在發展,歷史在進步。小學生書包的樣式、用料都發生了很大的變化,無論書包里裝什么、裝多少,輕重幾何,都從一個側面折射著不同時期社會經濟文化發展的水平和國民教育的狀況。因此,小學生書包減負在當前是一個社會問題,需要各方努力才能見到實效。