不同生態區和插秧方式對豫稻16產量和品質的影響

信陽市種業發展中心 張艷

水稻是我國主要糧食作物之一,水稻生產對國家糧食安全具有極其重要的意義。豫稻16 是河南農業大學培育的水稻新品種,2020 年通過河南省審定,屬于常規粳稻品種,是豫南秈改粳的主推品種,在豫南稻區種植的稻米品質已經達到《食用稻品種品質》優質二等標準。水稻生長期的土壤水分、肥力狀況及氣候條件等環境因素會影響水稻生長和發育,不同的插秧方式對水稻的產量和稻米品質也有影響。近年,水稻種植出現手栽、機插、拋秧、直播等多種栽培方式。豫南稻區水稻全生育期的氣溫、月均降水量、總降水量及濕度都高于沿黃稻區。因此,有必要研究分析豫稻16 的生態適應性和豫稻16最適宜的種植方式,為粳稻新品種的選育改良提供理論基礎和實際應用依據。

一、試驗地點

豫稻16 在不同生態區,以不同的插秧方式對水稻產量和稻米品質的影響試驗,沿黃稻區的試驗地點為新鄉市原陽縣,豫南稻區的試驗地點為信陽市平橋區。

二、材料和方法

(一)試驗材料

本次試驗材料為優質常規粳稻品種豫稻16,豫審稻20200006。

(二)試驗設計

沿黃稻區于5 月8 日育秧,6 月22 日插秧,10 月中旬成熟收獲;豫南稻區于5 月17 日育秧,6 月11 日插秧,10 月下旬成熟收獲。人工單株插秧株距15 cm,行距28 cm;機械插秧株距15 cm,行距26 cm。

(三)試驗方法

1.產量及其構成因素測定。待水稻成熟后,取5 穴具有代表性且長勢一致的水稻植株,晾干后進行考種,測定其有效穗數、結實率、穗粒數、千粒質量等產量性狀數據。每個小區取20 m2生長均勻且長勢一致的水稻收獲、脫粒、曬干稱質量,折合成實際產量。

2.稻谷品質性狀的測定。收獲的稻谷晾干至水分含量在13%以下,測定以下品質指標,包括出糙率、精米率、整精米率等加工品質及堊白粒率、堊白度等外觀品質,3 次重復。品質測定參照《食用稻品種品質》(NY/T 593—2013)和《優質稻谷》(GB/T17891—1999)。

三、結果與分析

(一)不同生態區對豫稻16 產量和品質的影響

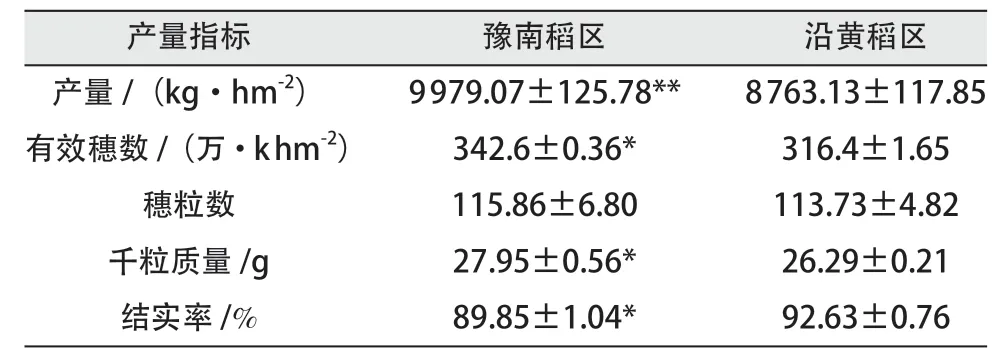

為研究豫稻16 的生態適應性,對豫稻16 在豫南稻區和沿黃稻區的產量和產量構成因素進行比較分析(見表1)。試驗結果表明,豫南稻區種植的豫稻16 產量達9 979.07 kg·hm-2,顯著高于沿黃稻區,且豫南稻區的千粒質量和有效穗數明顯高于沿黃稻區,而豫南稻區的結實率顯著低于沿黃稻區,兩個生態區的穗粒數之間沒有表現顯著差異。

表1 不同稻區豫稻16 產量及構成因素比較分析

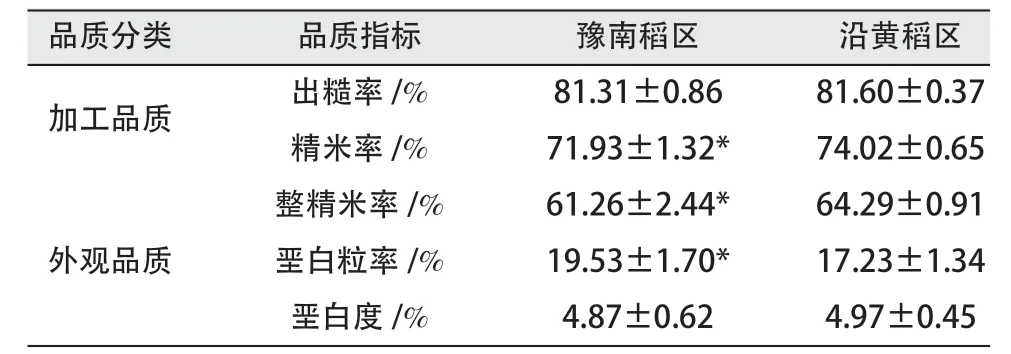

從表2 可以看出,在沿黃稻區種植豫稻16 的整精米率和精米率比豫南稻區分別高出4.94%和2.91%,且沿黃稻區的堊白粒率比豫南稻區低。

表2 不同稻區豫稻16 稻米品質比較分析

(二)不同插秧方式對豫稻16 產量和品質的影響

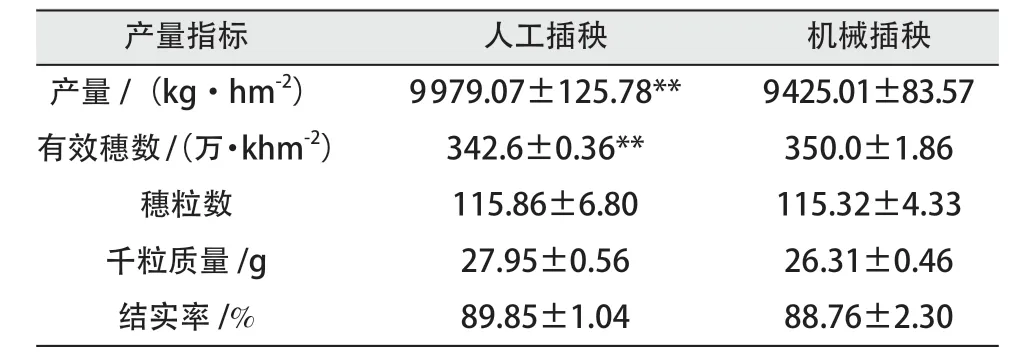

機械插秧和人工插秧兩種插秧方式對豫稻16 的產量和品質進行對比分析。從下頁表3 和表4 可知,人工插秧,豫稻16 的產量為9 979.07 kg·hm-2,比機械插秧每公頃產量增長5.88%,且有效穗數顯著高于機械插秧。其他產量組成性狀沒有差異。

表3 不同插秧方式豫稻16 產量及組成性狀的對比分析

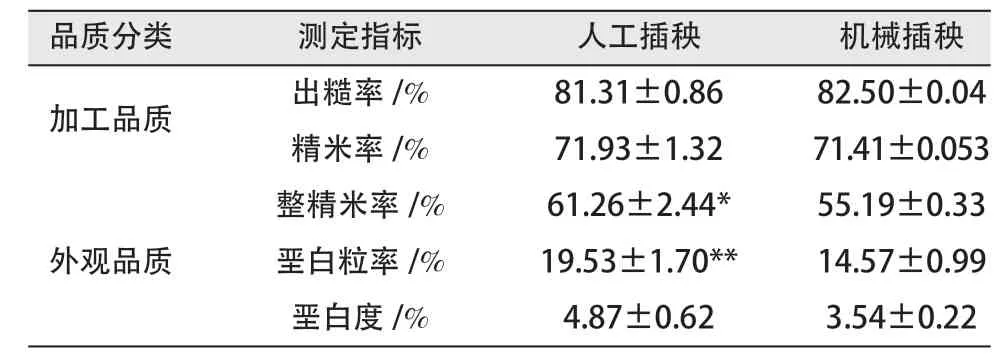

表4 不同插秧方式豫稻16 稻米品質對比分析

如下頁表4 所示,與機械插秧種植方式相比,人工插秧下的豫稻16在整精米率和堊白粒率性狀上顯著高于機械插秧,分別高出6.07 個百分點和4.96 個百分點,而 兩種插秧方式下的堊白度、精米率和出糙率均沒有差異。

四、結論與討論

水稻的生長發育過程受不同生態區氣候環境因素的影響,導致其產量及稻米品質產生差異。稻米品質取決于水稻灌漿期的氣候條件,水稻灌漿結實期的日均溫度對稻米品質的影響最大。在對豫稻16 生態適應性分析中表明,豫稻16 在豫南稻區具有較高的產量,其產量增加的原因是其有效穗數多、千粒質量高,表明豫稻16更適應豫南的生態氣候條件,在沿黃稻區種植具有較優的加工品質,沿黃的生態氣候更有利于優質稻谷的形成。

人工插秧和機械插秧兩種不同種植方式對稻米品質影響很小,栽培中可以忽略不計。豫稻16 在人工插秧種植的方式下的產量比機械插秧高,可能是由于人工插秧返青、分蘗快,使其有效穗數增加,從而提高產量。今后在機械插秧中,要大力提高秧苗素質和插秧質量。