公路工程綠色低碳施工方案評價

——基于“碳中和”與造價雙目標

李紅鏑,周韻梓

(重慶交通大學 經濟與管理學院,重慶 40074)

0 引 言

“碳中和”是指國家、企業、產品、活動或個人在一定時間內,直接或間接產生的二氧化碳或溫室氣體排放總量通過植樹造林、節能減排等形式,抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量,實現正負抵消,達到相對“零排放”。我國提出了二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現“碳中和”。

我國公路工程項目建設規模較大、建設以及使用周期長,在建設和使用過程中會消耗大量的資源以及能源,導致大量溫室氣體排放。目前針對“碳中和”的研究主要是定性研究,分為對“碳中和”理念的解讀[1-2]與分析國家相關政策[3-5],相關定量研究較少,集中于單一測算某項建設工程項目的碳排放量[6-8],缺少直接運用定量方法將建設工程項目與“碳中和”理念進行結合研究的文獻。

在實際施工過程中,某一單位工程的施工無法完全實現碳排放與碳吸收相抵,但可以遵循“碳中和”理念,在造價合理的情況下不斷完善綠色施工方案。

筆者綠色低碳的施工方案評價以公路工程為研究對象,對施工方案從碳中和以及造價成本雙目標進行評價。

1 基于碳中和理念的公路工程綠色低碳施工系統正負熵模型

1.1 公路工程施工系統與熵理論結合

熵是物理學中熱力學第二定律的概念,用于度量系統的混亂程度。熵又分為熵增、熵減以及負熵3種形態,其中熵增代表著系統功能性減弱,相反熵減代表著系統功能性增強,負熵則可帶來熵減即系統功能性增強的活性因子。熵的定義實際上是一個隨機變量的不確定性,熵增越大,隨機變量不確定性越大,反之亦然。耗散結構是熵值理論的進一步發展,公路工程施工系統符合耗散結構的典型特征,即開放系統且非線性,因此可以將公路工程施工系統類比為一個耗散系統[9]。

公路工程施工方案從“碳中和”的角度,有碳排放的施工內容,比如材料運輸、施工機械等,也有碳吸收的施工內容,包括使用可再生能源輸出的碳吸收量等;碳排放可以視為公路工程施工系統中的熵增,碳吸收則可以視為熵減。增加碳吸收技術導致施工系統的造價成本升高,即造價成本也視為公路工程施工系統的熵增。通過熵理論與公路工程施工系統的結合,引出正負熵值模型。

1.2 正負熵值模型

正負熵值模型利用熵值理論,以公路工程施工系統為背景,將碳排放量、碳吸收量以及造價成本這3個不同量綱單位的指標轉化成同一個計量指標進行定量計算。

引入詹姆士(E.T.JAYNES)信息熵公式,并以此公式為基礎構建正負熵值模型。詹姆士提出了最大熵原理,并將信息熵模型與統計物理學結合,定義了信息熵公式[10]:

(1)

式中:S為詹姆士信息熵值;k為根據耗散系統而設定的玻爾茲曼系數;Pi為耗散系統中某個因素出現的概率,也是在系統中的權重。

式(1)可將不同類型的定量指標轉化到同一個耗散結構中以熵值的形式存在,即熵值越大耗散結構混亂程度越大,熵值越小系統越趨于穩定[10]。

公路工程施工系統符合耗散系統的定義,比對詹姆士最大熵值公式構建正負熵值模型,定義正負熵值模型中的正負熵值公式,該公式將公路工程施工方案中的碳排放因素以及造價成本因素換算為熵值,如式(2)~式(4):

(2)

(3)

S=S1×i1+S2×i2

(4)

式(2)為正熵公式,代表了公路工程施工耗散系統過程中的熵增過程。式(3)為負熵公式,代表了公路工程施工耗散系統過程中的熵減過程。式(4)為施工總熵公式,即正熵值與負熵值的累加值。其中,S1、S2分別為施工系統正熵值與負熵值;KB為使用某種施工方案的碳排放量,由碳排放量因子計算所得;KC為某項施工工藝在公路工程壽命期內帶來的環保收益或者花費;I為吸收每單位的二氧化碳所需要的花費換算系數,I的單位與KB保持一致;KA為使用某種施工方案下該工藝的每公里平均造價;x1、x2分別為影響碳排放和造價成本的某種因素;x3為影響施工系統負熵的某種因素;Px1、Px2分別為施工系統正熵值中碳排放和造價成本的影響因子權重;當施工系統成功引入了負熵流時,Lx3為該負熵流根據指標體系中的環保技術以及碳吸收方面所確定的權重,當施工系統并沒有負熵流發生時,Lx3等于施工正熵中的Px1值;i1為施工系統正熵值的權重;i2為施工系統負熵值的權重。S越小,代表公路工程施工方案在碳中和目標以及造價成本目標雙目標越占優,越貼合碳中和綠色低碳施工理念。

2 權重參數確定

2.1 公路工程綠色低碳指標評價體系

正負熵值模型的計算需要各影響因素的權重來,所以需要構建指標評價體得出指標權重。

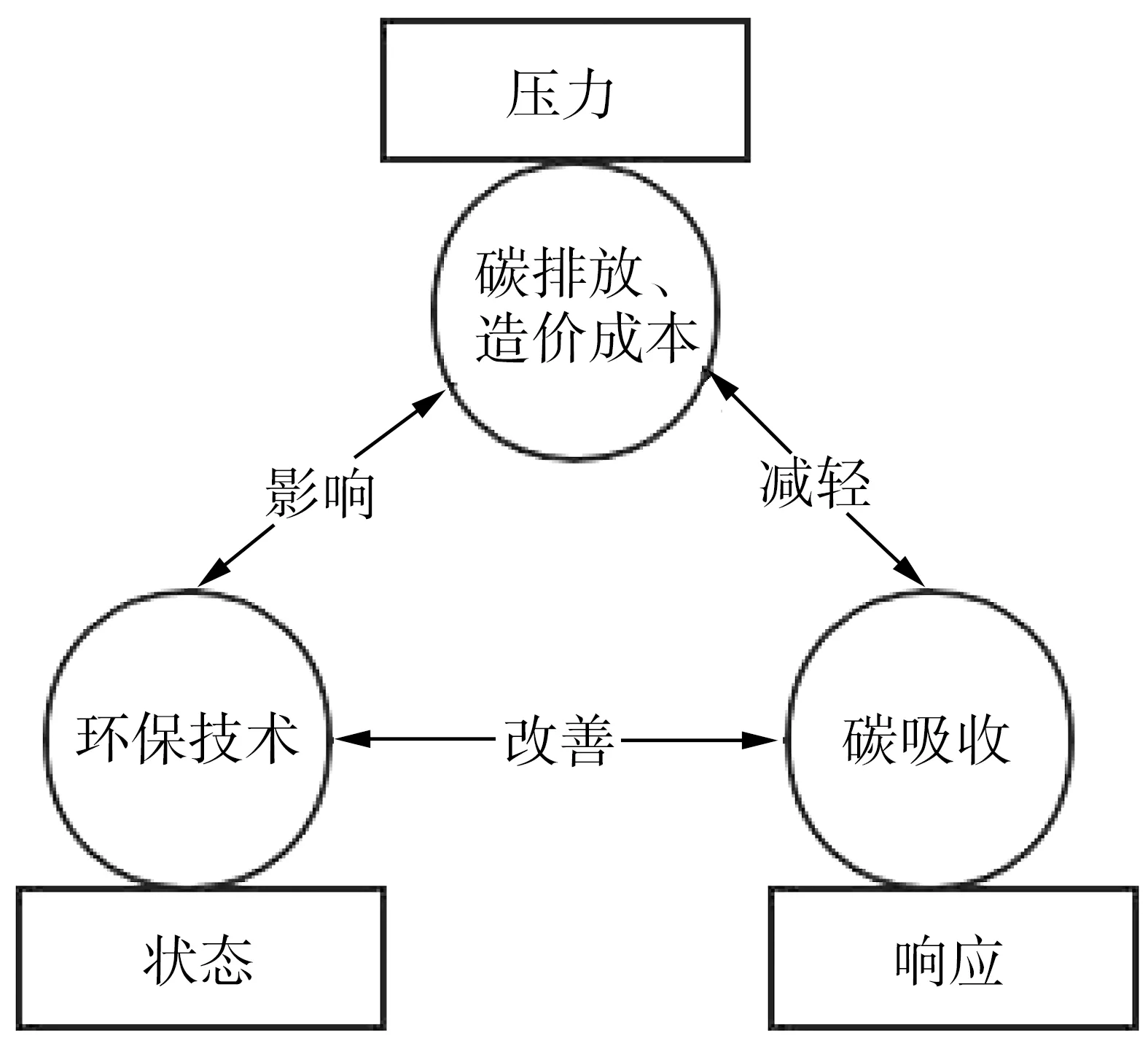

公路工程施工系統可以類比為一個耗散系統,在這個耗散系統中各種影響因素可以在熵值理論中使用壓力-狀態-響應(PSR)模型[11]在壓力、狀態、響應這3個方面與熵增、熵減、負熵流3個形態對應,模型區分了這3類指標:①壓力指標表現了人類活動對環境的影響,對應著熵值理論中的熵增過程;②狀態指標表現了特定時間階段的環境狀態和其情況,對應了耗散過程中引入負熵流后系統的狀態,即熵減過程;③響應指標是人類有意識的行動來減輕、阻止、恢復和預防人類活動對環境的負面影響,對應了耗散過程中的負熵流,即熵值理論中的負熵。

運用PSR模型和熵值理論結合的方法構建評價體系,可減輕傳統方法(調查研究法、目標分解法、多元統計法等)指標之間缺乏必要聯系,指標取舍具有較強主觀性和隨意性的影響,可構建基于碳中和理念的公路工程低碳綠色施工評價體系。

在公路工程施工系統中,施工過程中的碳排放以及施工過程的造價成本升高都對應熵值過程;施工環保技術代表綠色低碳施工技術程度,映射著生態環境的狀態;碳吸收是施工系統耗散結構中引入的負熵流,代表熵減過程。

碳排放、造價成本、碳吸收以及環保技術4者之間的關系如圖1。根據碳吸收、碳排放、環保技術3個方面構建公路工程低碳綠色施工評價指標體系,評價指標體系構建過程如圖2。

圖1 基于碳中和理念的公路工程綠色低碳PSR模型Fig. 1 Green and low carbon PSR model of highway engineering based on carbon neutralization concept

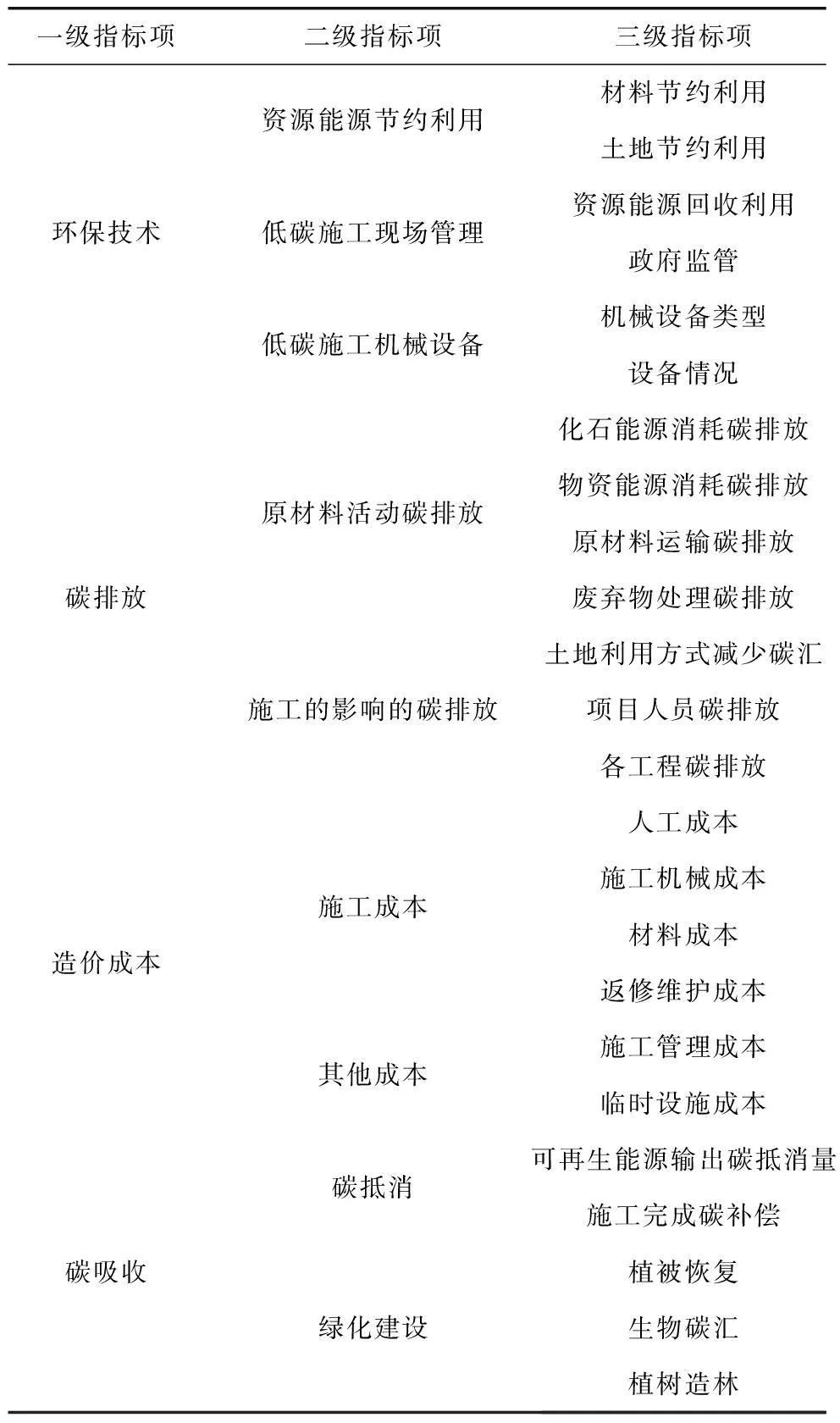

在公路工程施工過程中,碳排放主要表現為原材料活動和施工影響的碳排放;造價成本主要表現為施工成本以及其他成本;碳吸收主要表現為項目的綠化建設以及碳抵消;環保技術為在施工現場中對綠色施工的管理以及施工機械設備的使用等。細化這4個方面的指標,構建了基于碳中和理念的公路工程低碳綠色施工評價指標體系如表1。

表1 基于碳中和理念的公路工程低碳綠色施工指標體系Table 1 Low carbon green construction index system of highway engineering based on carbon neutralization concept

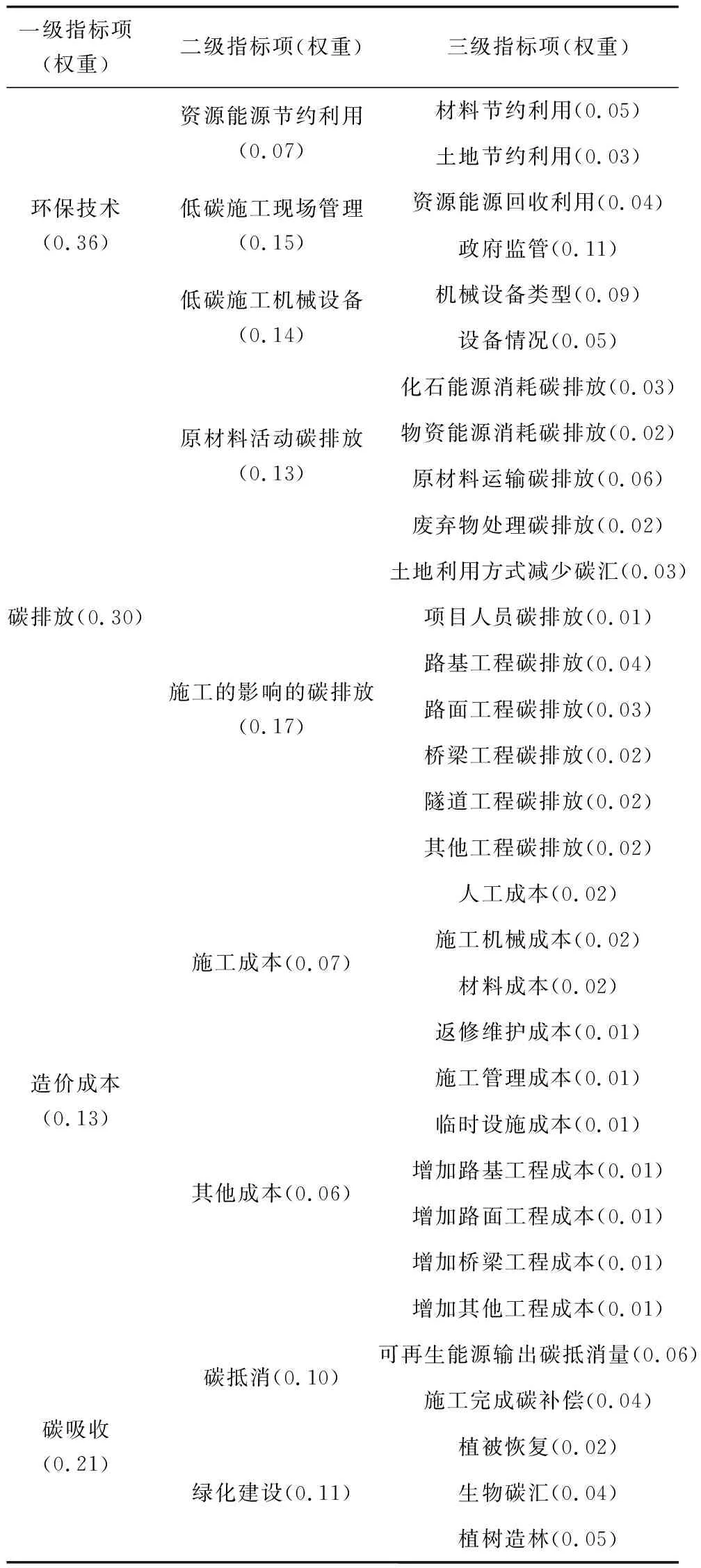

2.2 確定權重

構建了評價指標體系后,對不同的指標賦予權重,表示其重要程度。由于構建的評價體系指標較多,傳統的層次分析法計算過程復雜,序關系分析法是一種不需要構建判斷矩陣、無需矩陣一次性檢驗、計算量較少且對同一級指標個數無明顯限制,所以采用序關系分析法來確定指標的權重。

基于碳中和理念的公路工程低碳綠色施工指標體系一級指標,構建成了一個指標集A={a1,a2,a3,a4},其中a1、a2、a3、a4分別代表著環保技術、碳排放、造價成本、碳吸收。基于德爾菲賦權法,請專家對指標集中指標的重要程度進行排序,得出a3>a1>a2>a4,組成了序關系。

序關系賦值規定1.0、1.2、1.4、1.6、1.8分別對應后者比前者同樣、稍微、明顯、強烈、極端重要。據此得到r1、r2、r3、r4,分別對應著指標a1,a2,a3,a4的權重,其中r1=1.0,r2=1.2,r3=1.4、r4=1.6。

再由式(5)、式(6)計算得出一級指標的權重系數為:w4=0.13,w3=0.21,w2=0.30,w1=0.36。

(5)

wn-1=rkwk,k=m,m-1,…,2

(6)

式中:wn代表各指標的權重系數,n=1~4,在n=4時按式(5)計算,其余情況按式(6)計算。

因此得到一級指標權重向量:

w=(0.36,0.30,0.21,0.13)T。

采用同樣的計算方法得到二級指標和三級指標的權重,結果如表3。

由表2可以得出Lx2、Lx3,Px1、Px2,其分別由評價指標體系中碳排放以及造價成本的權重加權計算所得。

表2 指標體系權重Table 2 Weight of index system

式(4)中的i1以及i2則是由正熵和負熵在總指標體系中所占比重得出,由表1可以確定正熵權重為0.43,負熵權重為0.21.

3 施工方案評價方法

設置了3個情景來使用正負熵值模型對該公路工程施工方案進行評價。

僅考慮造價成本因素(情景1),所得的施工系統熵值將比較不同施工方案在造價成本方面的優劣程度,驗證模型所得熵值是否符合實際施工中低碳綠色施工方案造價成本高的情況。

情景1中,式(2)、式(4)調整為:

(7)

(8)

僅考慮碳中和因素(情景2),所得的施工系統熵值將比較不同施工方案在碳中和理念方面的優劣程度,查看施工方案是否引進了負熵流。

情景2中,式(2)~式(4)調整為:

(9)

(10)

(11)

綜合考慮碳中和、造價成本因素(情景3),所得的施工系統熵值即為一般情況下正負熵值模型的計算結果,計算公式同式(2)~式(4)。

4 實際案例應用

4.1 案例簡述

G352務川道角至藕塘公路擴建工程位于遵義市務川境內,以此工程的二級公路段為例,驗證正負熵值模型在基于碳中和理念的公路工程低碳綠色施工體系評價的可行性。

可選取任意一組施工方案進行研究評價,筆者選取G352務川道角至藕塘公路擴建工程的排水防護施工方案為研究對象。根據工程量清單可知,該公路擴建工程的排水防護采用的是傳統混凝土預制件,雖然有節約施工時間的優點,但預制件在預制過程中仍然會釋放大量的碳元素。可以采用生態砌塊預制件作為排水防護,在保證預制件強度的情況下,充分利用石場廢料、石屑等固體廢料進行加工,可以提高生產效率,實現工廠化施工。生態砌塊預制件和傳統的混凝土預制件相比,可以節約資源、提高石材利用率、減少對環境的污染,但在造價方面成本,生態砌塊預制件略高于傳統的混凝土預制件。

4.2 正負熵值模型的案例運用

根據所建立的正負熵值模型以及施工方案評價方法,計算G352務川道角至藕塘公路擴建工程項目的一組排水防護的施工方案的基于碳中和理念的低碳綠色施工總熵值大小,并分析提出的新低碳環保施工技術是否使總熵值減少,即提高項目貫徹碳中和理念的程度。

查看該工程的工程量清單可知,若排水防護使用傳統混凝土預制件,每公里造價為239 165.8元,占總造價的比重為0.53%,公路采用該施工方式每公里造價為45 125 614.3元;使用生態砌塊預制件,每公里造價為291 279.3元,占總造價比重為0.64%,公路采用該施工方式每公里造價為45 512 346.8元。

依照GB/T 51366—2019《建筑碳排放計算標準》和《國家溫室氣體清單指南》所規定的施工階段各項機械以及所使用能源的碳排放因子及建設項目階段碳排放計量公式,計算出模型公式各部分中KB值。采用傳統混凝土預制件排水防護施工方案的KB=34,采用生態砌塊預制件排水防護施工方案的KB=67。

一年內每平方米樹木可吸收污染氣體和懸浮顆粒物為373 kg,可吸收的二氧化碳為67 kg[12],該公路設計年限為20年,在這期間每平方米樹木可吸收二氧化碳為1 340 kg;2012年北京市林業局測算植樹造林成本為每畝3萬元,經估算當下植樹造林成本為每畝6.6萬元;現將I統一使用該地區吸收每單位的二氧化碳所需要植樹造林的花費來計算[12],得到I=410.96。

傳統混凝土預制件在施工過程中涉及到了原材料活動的碳排放、施工的影響的碳排放,在施工完成后需要返修維護,增加了施工管理。傳統預制件的Px1=0.73,Px2=0.77。

生態砌塊預制件施工方式涉及原材料活動的碳排放、施工的影響的碳排放,增加了人工成本、施工機械成本,還涉及到了環保技術中的材料節約利用和資源能源回收利用,因此生態砌塊預制件的Px1=0.57,Px2=0.62,Lx3=0.57。

根據有關學者對空氣污染造成的經濟損失的論文研究中[12-13]提出的空氣污染產生的經濟損失可以達到該地區國民收入的3%~10%,可以計算出一年每m2的植被吸收有害氣體帶的經濟效益為 136元/年。以該二級公路設計年限 20年計算,該擴建公路工程生態砌塊排水防護帶來的經濟效益大概為179 864.4元。

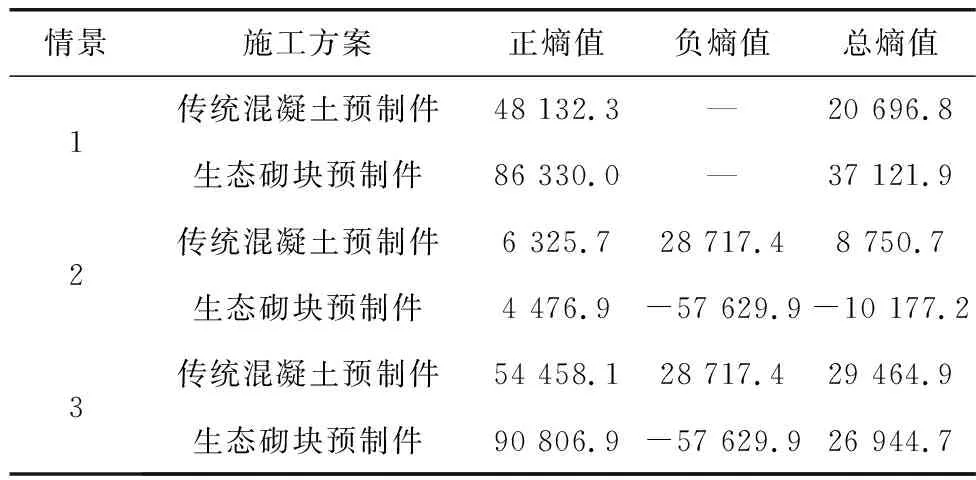

使用第3節的施工方案評價方法開展模型計算,由式(2)~式(4),以及其變式(7)~式(11)計算3種情景下2種施工方案的施工熵值,計算結果如表3。

表3 計算結果Table 3 Calculation results

由表3可知:

1)在情景1時,把2種方案的造價通過正負熵值模型轉化為熵值,傳統混凝土預制件施工方案要略微優于生態砌塊預制件施工方案。

2)在情景2時,生態砌塊預制件施工方案的施工系統熵值小于0,證明在施工系統中引入了負熵流。傳統混凝土預制件并沒有引入負熵流,使得在碳排放方面生態砌塊預制件占優。

3)在情景3時,生態砌塊排水防護的施工熵值小于使用傳統預制件的排水防護施工熵值。

綜合3種情景的計算結果,在施工過程中采用生態砌塊排水防護施工方案付出造價成本比使用傳統預制件高,但在整個壽命期內,前者產生了環保效益,引入了負熵流,且產生的環保效益在造價成本可控的范圍內,使得施工總熵值減少;若進一步的降低生態砌塊排水防護施工方案的造價成本,或者提高碳吸收量,施工系統總熵值會進一步降低,施工方案得到優化,同理,若降低傳統預制塊施工方案的碳排放量,也會得到同樣的結果。未來施工技術的發展可以從進一步改善低碳施工技術的造價成本、在造價可控的范圍內提高綠色低碳程度入手。

綜上,確定生態砌塊排水防護比傳統預制件防護要更貼合“碳中和”理念以及造價雙目標,符合可持續發展要求。同理可以運用以上模型計算公路工程施工系統中其他施工方案的施工熵值,通過比較熵值大小確定更加貼合“碳中和”理念與造價雙目標的施工方案。

5 結 語

筆者通過定義基于“碳中和”理念和造價成本雙目標的公路工程綠色低碳施工方案,建立正負熵值模型,將公路工程施工過程中的碳中和理念和造價成本引入進熵值理論中,利用正負熵值模型對公路工程的施工方案進行比較分析,為公路工程貫徹落實“碳中和”理念提供了一條可行的思路,通過這個模型,計算得出生態砌塊排水防護施工方案的施工總熵值為26 944.7,使用傳統預制件防護的施工總熵值為29 447.6,前者小于后者,證明生態砌塊排水防護施工方案在“碳中和”理念以及造價雙目標下更為占優。即可以計算對比不同施工方案的施工熵值,若環保方案的施工熵值較小,則該環保方案可以較為廣泛地使用,不會過多影響到公路項目的成本;若環保方案的施工熵值較大,則說明該環保方案的施工工藝還不夠成熟,需要進一步地改進,若推行該環保方案則有可能會影響到公路工程項目的建設;也指出了未來施工技術的發展可以從進一步改善低碳施工技術的造價成本、在造價可控的范圍內提高綠色低碳程度入手。