“火人節”

謝天海

每年8月的最后一個星期天,內華達州暑氣未散。刺目的陽光下,內華達沙漠里的沙子泛著刺目的白光。四野無人,甚至沒有任何動物和植被,離最近的人類居所也有幾百英里的距離。然而,就在這人跡罕至之處,每年這一時刻,卻會有幾萬人來到這里,或單人獨騎,或者三五成群,又或者大隊人員,駕駛著各種千姿百態的車輛聚集于此。他們來到這里,為的是赴一個三十年來始終不變的約定,今后的一周時間,他們將會在這一片不毛之地建起一座城市,時間一到,這座城市將完全付之一炬,就好像一切沒有發生過一樣。

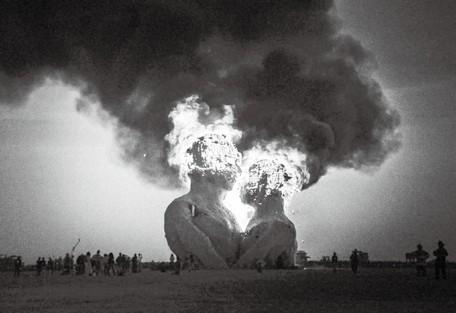

這就是內華達州黑石城堿灘上一年一度的“火人節”,一場人與自然、藝術與欲望的狂歡。

這樣一種奇特的文化活動是如何興起的,它的目的又是什么?本文將介紹火人節的起源發展以及對美國文化的意義。

“火人節”的創立與其創始人拉里·哈維生活緊緊聯系在一起。哈維出生于1948年,生長在美國太平洋沿岸俄勒岡州波特蘭郊外。哈維親生父母身份不詳,是由他的養父母亞瑟和卡特琳娜養大。亞瑟是專業的木工和鐵匠,為人生性冷漠,清心寡欲,無論和家人還是鄰居關系都比較疏遠。哈維和養父性格完全不同,是一個愛熱鬧的孩子,為了拉近和鄰居家孩子的關系,哈維提出讓父親在家后院里建一個迷宮,吸引鄰居的孩子來家里玩,這樣就可以改善鄰里關系。雖然這一計劃最終并未實現,但從中可以看到日后“火人節”的影子。

上小學的時候,哈維表現出戲劇天賦,常常自導自演,并且邀請班里的學生在他的戲中扮演角色。哈維自認為是一個不合群的人,總覺得自己比身邊的人都要聰明,他不崇拜任何身邊的人。高中畢業后他應征入伍,隨軍來到了德國,像所有自詡為藝術家的人一樣,他討厭部隊生活,一心想要退伍。他通過假裝心理疾病騙取了長官的同情,最后不僅成功退伍,反而還獲得了軍隊的嘉獎,在這一過程中,哈維將自己的表演技巧和社交能力用到了極致。

1978年,哈維退伍后來到了舊金山,以退伍兵的身份在舊金山社區大學開始學習。在此期間,哈維選修了加里·沃恩名為“惡作劇101”的表演藝術課,又加入了沃恩的行為藝術社團。沃恩宣稱,“本社團成員必須要參與到真實世界的混亂、嘈雜和狂亂之中,把每一天當作人生的最后一天一樣生活。”社團成員們醉心于各種激進的行為藝術活動之中,同時提出了一系列所謂“混沌原則”,如允許表達所有人的情感等等,其中對哈維影響最大的是第十一條:“藝術不需要任何人觀看,但需要所有人參與。”日后“火人節”十大守則當中依舊能看到“混沌原則”的影響。

行為藝術社團持續了六年后,于1982年解散,沃恩也于一年后去世。其他的成員又成立了“雜音社”,繼續著對地下戲劇和行為藝術的探討。哈維靠開出租、賣熱狗生活,他與一名牙買加女士短暫結婚,育有一個孩子,起名特里斯坦。不久以后,哈維從祖母的朋友那里獲得了一小筆財產,用這筆錢買了一輛卡車,開始在舊金山市從事園藝設計工作。后來,因為與妻子分手,哈維心情沮喪。哈維用了三年時間閱讀心理學書籍,希望能夠走出陰影。1986年的一天夜里,他決定做些什么告別過去。他突然想起有幾年前一天夏至的晚上,他和妻子一起在海灘上點起了篝火。兒子特里斯坦弄灑了打火機里的液體,然后用一根熒光棒將其點燃。隨后,三個人一起用火焰在沙灘上構成了各種圖案。哈維覺得“那是他人生中最浪漫的時刻”。哈維決心重現這浪漫的一幕。在木匠朋友杰瑞·詹姆斯的幫助下,哈維把自己園藝工作剩下的木條釘在一起,上面又加上了一個木制的頂子,構成了一個將近三米高的人形雕塑,哈維和詹姆斯把雕塑拉到了舊金山附近的貝克海灘上點燃,引來了很多人駐足觀看,用哈維的話說:“火光照亮了那些陌生人的臉龐,我們被他們的善意與熱情所感動,這種自發的沖動和人們的團結讓那個夜晚變得與眾不同。”

到了轉年夏至,哈維和詹姆斯決定再搞一次這個活動,這次他們預先發布了廣告,吸引了很多“雜音社”成員前來參加,到了第三年,參與人數越來越多,哈維決定將這一活動命名為“火人節”。到了第四屆“火人節”到來時,參與人數已達到了800多人,用來焚燒的雕塑也由原來的二米多變成了十三米,哈維不得不邀請專業工程師來進行制作安裝,出于安全考慮,舊金山警方禁止哈維在海灘燃燒雕塑,經過討論,哈維決定將“火人節”移到內華達州黑石沙漠進行。此后黑石沙漠就成為這一活動的舉辦地。

在整個20世紀90年代,“火人節”的影響力越來越大,受到美國、德國、法國、澳大利亞媒體的廣泛關注,參與人數呈爆炸式增長。到了1997 年,哈維將舉辦地由黑石沙漠遷至附近的弗萊農場,環境變得更加舒適,“火人節”參加人數已經到達一萬人,組委會搭起了大量帳篷,稱為“黑石城”。哈維成立了七個人的組委會管理整個活動。從1998年起,哈維每一年為“火人節”設定一個主題,圍繞這一主題,藝術家制作出各種風格的巨大雕塑,“火人節”變得更加豐富多彩。

2004年,哈維提出了“火人節”的十大守則:極致包容,互贈禮物,反商品化,極致自助,極致自我表達,同心協心,公民責任,不留痕跡,廣泛參與,直觀體驗。從中可以看到,這一節日不同于美國普通的傳統節日所標榜的崇尚消費、個體主義和宗教排他性特征,代表了一種對于美國文化的反思和消解。

參與過“火人節”的人都對這一活動當中的一些做法印象深刻:“火人節”將消費主義減少到極致。在營地中,除了咖啡和冰以外,無法用現金買到任何商品和服務,也不出售任何紀念品,所有的生活必需品都來自他人贈與。用親歷“火人節”的人的話說:“我被迫變得更加堅強,更有創造力和競爭力。所以這一切讓我感到充滿力量。這種感覺并非我一人獨有,我們的小帳篷里住了十六個人,我們不得不事先準備好一周的食物,各種廚具,一架發電機和足夠它運轉的汽油,甚至像飲用水這樣的東西都不能掉以輕心。”在這樣的情況下,人們一方面要學會自力更生,另一方面要學習通過與他人交往,互相幫助來生存下去。在黑石城,一旦人們放棄了對金錢的追求,他們就學會了從一個新的角度來審視自己的生活。那些以前被視為苦勞的體力勞動,成為重新界定自己身份的手段,而那些以前被簡化為金錢交易的社交活動,變成了一種發自內心的對他人的關心和好奇心。

同樣,“火人節”對于藝術生產的目標和社會意義也進行了深入反思。哈維在黑石城中建立了“達·芬奇工坊”,試圖將“火人節”藝術生產方式與16世紀的佛羅倫薩文藝復興聯系起來。“火人節”組委會藝術指導布拉德·奈耶指出:“我們的目的是致力于建設一種禮儀性和與眾不同的文化,為人性創立一個新的神話,比傳統的意識形態更為有力的當代神話,當前,人們生活于一種模式之下,不允許他們發揮自身潛力,我們要建立一種有助于群體覺醒的體系。”

“火人節”的發展引來了越來越多的藝術家參與。 在這些藝術家看來,當代藝術無論從生產、流通、展覽和銷售各個環節,已經完全被消費主義所污染,“火人節”為他們提供了全新的創造和宣傳藝術的機會。絕大多數參賽作品展現出十大守則中的“極致自我表達” “廣泛參與”和“直觀體驗”這三項特征。與當代藝術博物館那種擺放在玻璃柜子當中供人參觀的藝術形式不同,“火人節”試圖建立供觀眾“360度沉浸式體驗的藝術體驗”,徹底打破藝術家與觀眾之間的藩籬。在“火人節”歷年來產出的藝術作品中,有兩件作品最凸顯組委會的這一理念。

2008年,號稱“火人節的米開朗基羅”的意大利雕塑家馬克·科克倫制作了一座名為《極樂之舞》的雕像,雕像塑造了一名正在起舞的女性,一只腳著地,展現其輕盈曼妙的身姿,雕塑整體高達十三米多,重達三噸以上,是一個正常女性身材的八倍。女舞者的身體用大量三角形鋼柱焊成,上面用鐵絲網制成了透明的皮膚,使得整個雕塑可以一眼望穿。按照科克倫自己的解釋,創作這一作品的原因是在他七歲的時候,家附近有一個女孩子被強奸,這件事對他產生了巨大的影響,使他后來成為一名激進的女性主義者。他堅信,女性只有充滿了安全感,才能自由地展示她們身體和舞姿,只有擁有足夠的力量,才能真正獲得自由。整個雕像立于荒漠之上,這一女性形象顯得宏偉又輕盈,既性感而又矜持,既充滿力量又柔情似水,呈現出一種對立而又和諧的奇妙視覺效果。雕像周圍并沒有圍欄,所有參觀雕像的人可以與之零距離接觸,甚至可以攀爬到塑像上面,觀看四周的風景。通過這樣的方式,科克倫認為觀眾可以真正體會藝術家的創作初衷,參與到女權運動當中,感受女性打破男權約束而不被男權社會定義的力量。在某種程度上,《極樂之舞》成為“火人節”藝術的代表之作,它體現出的藝術態度被美國社會所接受。八年之后,《極樂之舞》被拉斯維加斯米高梅旅館收購,安置于旅館周圍的步行街心公園之中,每天有將近兩萬名賭客從它身邊走過。雖然很多賭客并不明白這一雕塑意味著什么,但并不妨礙他們在面對雕塑時心生敬畏,在科克倫看來,這一點證明了即使在消費主義的中心,“火人節”的美學也能對人們產生持久的影響力。

如果說《極樂之舞》藝術家表現了對于女性身份、自由和權利的關懷,那么雕塑《冥河之使》則致力于探索當代社會個人間深層情感交流的可能性。作者彼得·哈德森原本是一名木匠,負責舞臺劇的舞美設計和制作道具。與科克倫在藝術作品當中顯示出的高姿態的藝術個性相比,哈德森顯得謙和低調,他聲稱“他的作品總帶有某種病態的道德感”。2011年,哈德森一位多年的朋友兼贊助人去世,哈德森是一名天主教徒,朋友的去世令他想起了宗教傳說中的冥河之使,因此創作了這一雕塑。整個雕塑看上去像一個十幾米高的摩天輪,中間有一個哥特式的拱門,摩天輪上安放了二十名骷髏槳手,劃動著冥河之船,將亡靈渡過傳說中的斯提克斯冥河。觀眾通過努力拉動雕塑下的六條繩子,可以使那些槳手運動起來,這時,整個雕塑看上去像一個可以連續播放的電影放映機,在定時閃光燈的照射下,產生3D動畫一般的效果。仿佛一群鬼卒劃動著船只,奔向冥界。與《極樂之舞》相比,《冥河之使》體現出對當代社會人類處境,特別是死亡這一生命終極命題的深入思考,傳統意義下,消費主義社會將死亡視為一切財富與地位的喪失和對自我掌控的終結。人們對死亡要么表現得諱莫如深,要么通過宗教儀式制造一種虛假的對于天堂的幻想來自我麻醉。這一作品以獨特的方式解構了美國社會中對死亡的刻板印象,將死亡儀式變成一種由公眾參與的、狂歡性的視覺化藝術。觀眾一起轉動摩天輪,以游戲的方式想象著通過自己而非他人的力量將死者送過冥河,使人們對于死亡產生了新的認識。他們會意識到,死亡這一人類不可避免的結局不僅會帶來悲傷,也可作為一種機會,給他人帶來歡樂和啟迪,并感受到來自陌生人的愛與關懷,為原本蒼涼的人生結局帶來了一些亮色。

從1986年至今,“火人節”可謂已步入“而立之年”。到2022年,“火人節”已經演變為每年吸引將近八萬人參加,全世界200余家媒體報道的巨大的文化狂歡活動。其規模和影響力已經超越了一個美國區域性的文化活動,吸引著整個美國、北美地區,甚至全世界人的參與。隨著互聯網的普及,“火人節”徹底邁向了全球化:一方面,利用網絡直播的方式,越來越多的人得以觀看“火人節”的直播,為那些親臨現場的人加油打氣;另一方面,很多國家和地區參與到“火人節”活動當中。歐洲各地、南非、日本、阿聯酋、澳大利亞、新西蘭、阿根廷,乃至上海,各種各樣類似“火人節”的活動遍地開花。這些地區的“火人節”活動與美國的活動之間并無直接的聯系,更多的是一種結合本地文化特征進行的自我表達。真正打動他們的,也許并非“火人節”的內容,而是其作為一種新型文化運動的姿態。從2007年以來,“火人節”組委會開辦了一年一度的“全球領袖會議”,通過網絡,世界各地的“火人節”活動得以分享各種故事與經驗并匯聚知識。

然而,“火人節”在飛速發展過程中也帶來了各種爭議,涉及經濟、文化、法律、道德倫理、環境保護等諸多方面。在經濟方面,盡管“火人節”極力抵制各種消費主義對活動的影響,但其畢竟為內華達當地帶來了巨大的商機,每年僅雷諾-塔荷機場就因“火人節”的舉辦多收入上千萬美元。而內華達州每年與“火人節”相關的交易總額達到三千五百萬美元。一些商業巨頭如亞馬遜總裁杰夫·貝索斯、臉書總裁馬克·扎克伯格、原微軟總裁比爾·蓋茨等人出于商業目的或個人喜好,也會親臨活動現場,更增加了活動的商業影響。資本的介入在一定程度上消弱了“火人節”的精神性追求,而組委會在這方面也顯得自相矛盾。例如,為了參加這一“純精神性”活動的門票近一千美元;在營地中專門為億萬富翁開辟了專屬帳篷,提供各種奢侈消費,門票高達四萬美元以上。主辦方這種做法受到了參與者的廣泛批評,一些較為激進的參與者甚至動手焚燒那些富人專用帳篷進行抗議。此外,三十年來,“火人節”這一名稱始終與毒品和性混亂聯系在一起,周邊居民甚至將其稱為一場“五萬人參與的裸體派對”。近幾年來,由于毒品和性引發的犯罪呈大幅度增加的趨勢,犯罪最多的一次是在2015年度,警方因持有毒品和性犯罪逮捕了一百多人。尤其有一些名人為了追求媒體曝光率,做出某些出格行為,更讓這一活動變得臭名昭著。雖然并非每個參與者都是為了性和毒品而來,但在這里,免費的毒品和性幾乎唾手可得,人們很難在整個過程中做到潔身自好。除此之外,“火人節”也一直是一些環境保護主義者持續批判的對象,很多人提出他們在焚燒藝術品過程中對沙漠生態和大氣環境造成了重大污染,建議主辦方采用環保技術進行焚燒。當主辦方采納了這些建議,采用了一些較為環保的焚燒技術后,另一部分環保主義者又指出,“火人節”接受了一些環保技術公司的贊助,打著環保的旗號為這些公司進行宣傳,這些批評都令這一節日變得更具爭議。

美國文化評論家費爾頓·約翰遜說過:“‘火人節’是美國白人將自身的意志和命運體現在每片土地上的活動。”在一次采訪中,哈維也談到了“火人節”的超越性意義:“美國社會儀式性的活動并不多,雖然有超級碗足球賽,但在興奮之余,這種比賽沒有任何超越性,圣誕節和其他節日變得越來越消費化,人們對此不屑一顧,而我們在沙漠中進行的這類活動,無論是在視覺沖擊力上還是物質性方面都具有很強的超越性,人成為自身經驗的中心,在燃燒過程當中超越了自己,成為慶典的最高潮。”對于“火人節”的參與者與關注者來說,這一節日并非簡單的大型行為藝術展覽或者聚眾狂歡的契機,而代表了一種重新思考藝術與生活關系的機會。

“火人節”可以視為美國戰后自由主義文化運動精神的延續,從20世紀60年代以來,戰后出生的“嬰兒潮”一代美國青年對于美國社會保守的清教主義倫理和資本主義價值觀為代表的社會主流觀念以及刻板保守的生活方式產生了厭倦,傳統的那種通過辛勤勞動獲得財富、實現夢想的美國夢已經不再擁有吸引力,作為國家信仰的基督教已經不能再給人帶來啟迪作用。同時由于美國與蘇聯兩大陣營的長期對立,軍備競賽使世界處于毀滅性的核武器的威脅之下,青年一代對于世界的前途充滿了悲觀的預判,認為美國的前途不值得為之努力。在物質與精神的雙重失望之下,很多青年選擇放棄朝九晚五的工作,離開家庭,奔向西部的荒蠻之地。一些青年人甚至選用了精神類藥品作為試圖逃避社會現實、獲取藝術靈感的手段。在其后的發展過程中,“火人節”又先后承載了反對消費主義。反對種族和性別歧視,倡導多元文化主義等新的意義,隨著全球化和互聯網技術的發展,“火人節”又成為跨地區、跨國界、跨文化交際的標志,在全球范圍內產生深遠影響。雖然“火人節”在發展過程中因一些美國文化頑疾影響受到詬病,但不可否認的是,這一節日無論在美國還是全球范圍內都因其強烈的文化動因和獨特包容的表達方式產生巨大號召力,成為全球化意識形態發展的一道獨特景觀。