社會水循環系統水 - 能 - 碳紐帶關系及低碳調控策略研究

王建華 ,朱永楠 ,李玲慧 ,李嘉欣 ,姜珊 ,何國華

(1. 中國水利水電科學研究院,北京 100038;2. 流域水循環模擬與調控國家重點實驗室,北京 100038;3. 鄭州大學水利與土木工程學院,鄭州 450001)

一、前言

20世紀以來,全球用水需求增長了6倍,與此同時氣候變化導致水資源的時空分異使得水安全保障問題更加突出[1]。為應對水資源短缺,世界各國致力于水資源保護,從水利基礎設施建設、水科學技術發展、現代化水管理等方面均作出了努力[2]。人類活動對自然水循環過程的擾動日益增加,形成了大規模的“取水 - 供水 - 用水 - 排水”側枝循環過程;隨著區域間貿易的發展,蘊含在產品中的“虛擬水”在不同地區社會經濟系統中運移、轉化,原有的自然水系統逐漸轉變為“自然 - 社會”二元水循環系統[3]。與主要依靠太陽輻射、地心引力等自然能驅動的自然水循環相比,社會水循環通過水利工程控制和調配將水資源引向社會經濟系統[4],改變了原有自然水循環路徑;各個環節受機械力、電能和熱能等人工驅動力的影響[5],均需要消耗能源,如利用地表水或地下水需要筑壩蓄水、渠道引水、跨流域調水、泵站提水。隨著城鎮化進程的不斷加快,城市供水量快速增長,2021年我國城市供水量為6.733×1010m3,較2001 年增長44.5%,供水系統能耗隨之增加。為緩解缺水地區的水資源供需矛盾,具有能源密集型、高耗能特征的海水淡化、污水處理回用等非常規水利用量逐年增加[6],加劇了社會水循環的能源消耗,擴大了碳排放的規模。

我國是水資源緊缺的國家,近年來通過全面實施國家節水行動,水資源利用效率持續提高[7],以世界6%的水資源量養育了世界近20%的人口[8],支撐著經濟社會的高質量發展和生態環境的高水平保護。我國也是能源消耗和溫室氣體排放大國[9],面對經濟社會水資源和能源消耗增加、積極應對氣候變化的現實需求,“水 - 能 - 碳”紐帶關系逐漸成為研究熱點。通過系統配置及模擬將自然社會碳排放與水資源系統聯系起來,提出了基于低碳發展模式的水資源合理配置方法[10];針對電力行業,梳理了“水 - 能”耦合關系,認為應綜合評估“水 - 能”耦合關系,分析溫室氣體排放等環境問題[11];從“水 - 土 - 能 - 碳”耦合角度,解析了系統的耦合機制,指出自然條件、經濟水平、生產效率、技術水平是影響系統發展的主要因素[12]。生產與消費數量的不匹配形成了商品的調運與流通[13],利用投入產出表開展各省份消費足跡研究,發現不同省份“水 - 能 - 碳”外部足跡呈正相關,需要建立更全面的“水 - 能 - 碳”框架以描述生產及消費環節的耦合機制[14]。

在我國提出碳達峰、碳中和(“雙碳”)目標后,水利工作者圍繞實現“雙碳”目標對水利的需求開展探討[15],目前關于水利碳中和的研究集中在實現“雙碳”目標的總體思路和研究框架[16],具體包括加快水電開發利用與發展低碳能源[17]、提高水生態系統固碳能力[18]、尋求水利基礎設施建設及運行期的低碳發展路徑[19,20]等;對水資源利用過程中的碳排放研究則集中在城市水系統[21],特別是污水處理環節[22],也以典型城市為例核算了社會水循環系統的碳排放[23,24]。然而,缺乏對我國社會水循環全過程碳排放研究,特別是不同地區、不同環節、不同工藝下的水系統能源消耗和碳排放特點的對比研究,需要深入謀劃水利碳減排的貢獻途徑,以促進系統綠色低碳發展。

面對“雙碳”目標要求,積極應對氣候變化和社會經濟需水不斷增加的現實需求,本文從水資源利用中水 - 能 - 碳排放之間的動態關系出發,梳理社會水循環各個環節中的能源消耗和碳排放過程,分析2009—2021年社會水循環能源消耗和碳排放變化趨勢,探討碳排放總量及強度變化的主要影響因素以及存在的問題和挑戰;研究“雙碳”目標下的社會水循環系統中水 - 能 - 碳綜合管理策略,提出減排降碳的方法和措施,支撐碳中和目標下的能源與水協同安全保障。

二、社會水循環系統水 - 能 - 碳紐帶關系解析

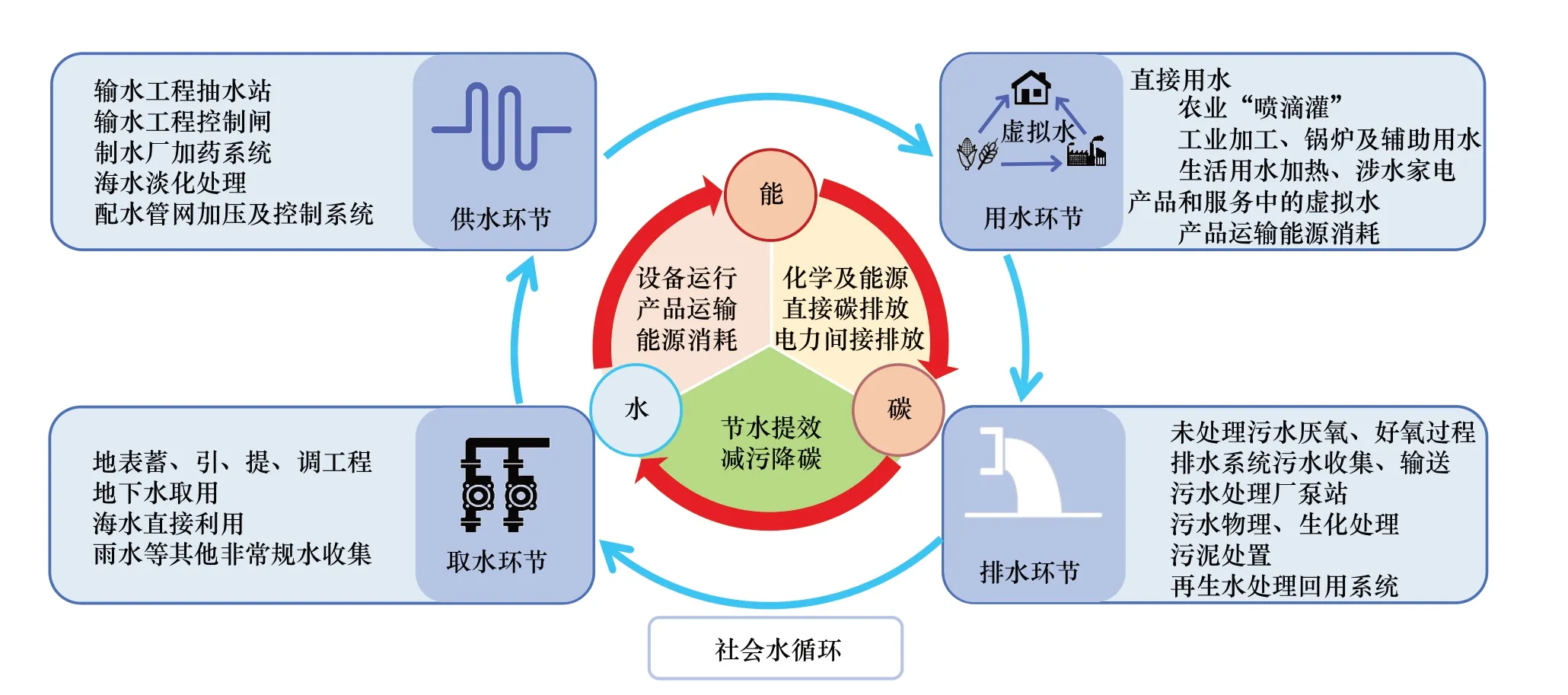

水在社會經濟系統中形成的“取水 - 供水 - 用水 - 排水”循環過程,即為社會水循環[3]。近年來,社會水循環系統不斷向多樣化、機械化、電氣化發展,整個系統的運轉過程實際上是以機械能換勢能、換水量、換水質、換壓力的過程,伴隨著巨大的水和能源消耗,存在著復雜的水 - 能 - 碳紐帶關系(見圖1)。根據溫室氣體核算體系[25],碳排放包括化石燃料使用、投放藥劑和氧化過程中產生的直接碳排放,使用電力、熱力產生的間接碳排放以及行業運行過程中上、下游產生的其他碳排放。

圖1 社會水循環主要耗能及碳排放環節

取水是社會水循環的始端,包括直接從江河、湖泊、海洋或地下含水層等取水,根據導流形式的不同細分為蓄水、引水、提水、調水等。其中,提水工程由于存在供水和受水兩地高程差,需要借助抽水泵以機械能換取勢能完成提水,一些調水工程也需要進行提水。從用水對象來看,城市生活與工業取水工程以電力驅動為主,間接產生碳排放;農業灌排泵則多為分散式分布,配套動力以柴油與電動機并重的模式;工程應急需要少量使用柴油抽水泵,使用期間會直接產生碳排放。近年來,結合區域資源優勢,建成熱能、水能、風力或太陽能等環保型泵站,踐行綠色低碳發展。

供水是將水資源由水源地通過管道或水泵輸送至農業、工業、生活等用水戶的過程。農業灌溉供水系統主要由輸水渠、控制閘、抽水站等控制系統組成,地表或地下水經由各級輸水渠輸送并分配到田間。生活用水和大部分工業對水質有更高的要求,需通過水廠凈化后向用戶供水。目前,我國城市供水技術以混凝、沉淀、過濾、消毒等流程為主[26],取水、送水、加藥系統等環節均是水廠間接碳排放的主要環節。輸配水管網是連接水廠和用水戶的重要系統,隨著我國城市規模的擴大,輸配水管網形成了結構復雜,規模龐大的體系。為滿足末端用水戶的需求,管網壓力需保持在較高的范圍[27],系統在消耗電力的同時產生間接碳排放。降低泵站耗能、控制管網漏損,是實現供水系統高效節能、城鎮供水系統安全運行的重點問題。

用水系統是社會水循環的核心環節[28],按照用水主體可分為農業、工業、生活及生態用水。不同灌溉模式是造成農業用水相關耗能差異的主要原因[29];與傳統雨養或漫灌模式相比,噴灌和滴灌模式可以使水資源利用效率顯著提高,但能耗強度較高。在用水環節中,工業、家庭生活及商業用水的能耗相較其他環節更高[30]。水是工業生產的重要原料之一,目前眾多工業行業的生產環節都和水有直接或間接的關系;根據用水類型可分為生產用水、輔助生產用水、附屬生產用水三大類,用水過程需使用電力或化石能源對水加熱或形成工藝系統水循環。家庭生活用水環節需消耗的能量主要是加熱耗能和機械耗能。隨著城鄉經濟發展、居民生活水平的不斷提升,生活用水系統已達到較高的電氣化水平,用水機械耗能以電力消耗為主,間接產生碳排放;用水加熱耗能環節則使用電力、天然氣、煤氣、太陽能等,同時存在直接和間接碳排放。

隨著商貿物流的高速發展,產品流通的規模和范圍逐年擴大。無論是食品、日用品、服飾,還是五金、化工產品,幾乎所有產品在生產和加工過程中都需要水;產品加工消耗的水隨著商品在不同產業和部門之間、生產部門與消費者之間流通,形成虛擬水轉移。相對于實體水資源而言,商品更便于運輸,因而虛擬水戰略被認為是一種可以緩解水資源短缺的有效手段[31]。產品在以汽車、火車、飛機、輪船等方式運輸的過程中需要消耗能源,同時產生直接和間接碳排放,形成貿易隱含水 - 能 - 碳關聯關系。

排水系統根據用水主體可分為農業排水和城市排水兩類。農業排水系統主要收集農田中多余的地表水、土壤水及地下水;城鎮排水系統主要收集居民生活污水和工業廢水,涉及污水收集、輸送、處理、回用、排放等環節。污水中含有大量有機物,因此相應厭氧和好氧過程將直接釋放CH4、NO、CO2。污水處理行業屬于電力密集型行業[32],污水及污泥提升泵、物理凈化、生物處理、污泥處置等設施和環節均需消耗大量的電力,加之污水處理過程需外加藥劑,電力消耗和藥劑消耗均會帶來間接碳排放。

社會水循環作為自然水循環的側枝,一方面受到區域地理特征、氣候水資源本底條件等自然因素的制約,另一方面受到社會、經濟、科技、管理等的多方因素的影響和作用[3],不同區域水系統結構及水 - 能 - 碳關聯關系可能存在差異[24]。同時,節水節能、減污降碳存在復雜的非線性動態耦合關系,仍需深入解析并量化系統各個環節、各種技術之間的水 - 能 - 碳動態關系。

三、社會水循環耗能與碳排放現狀

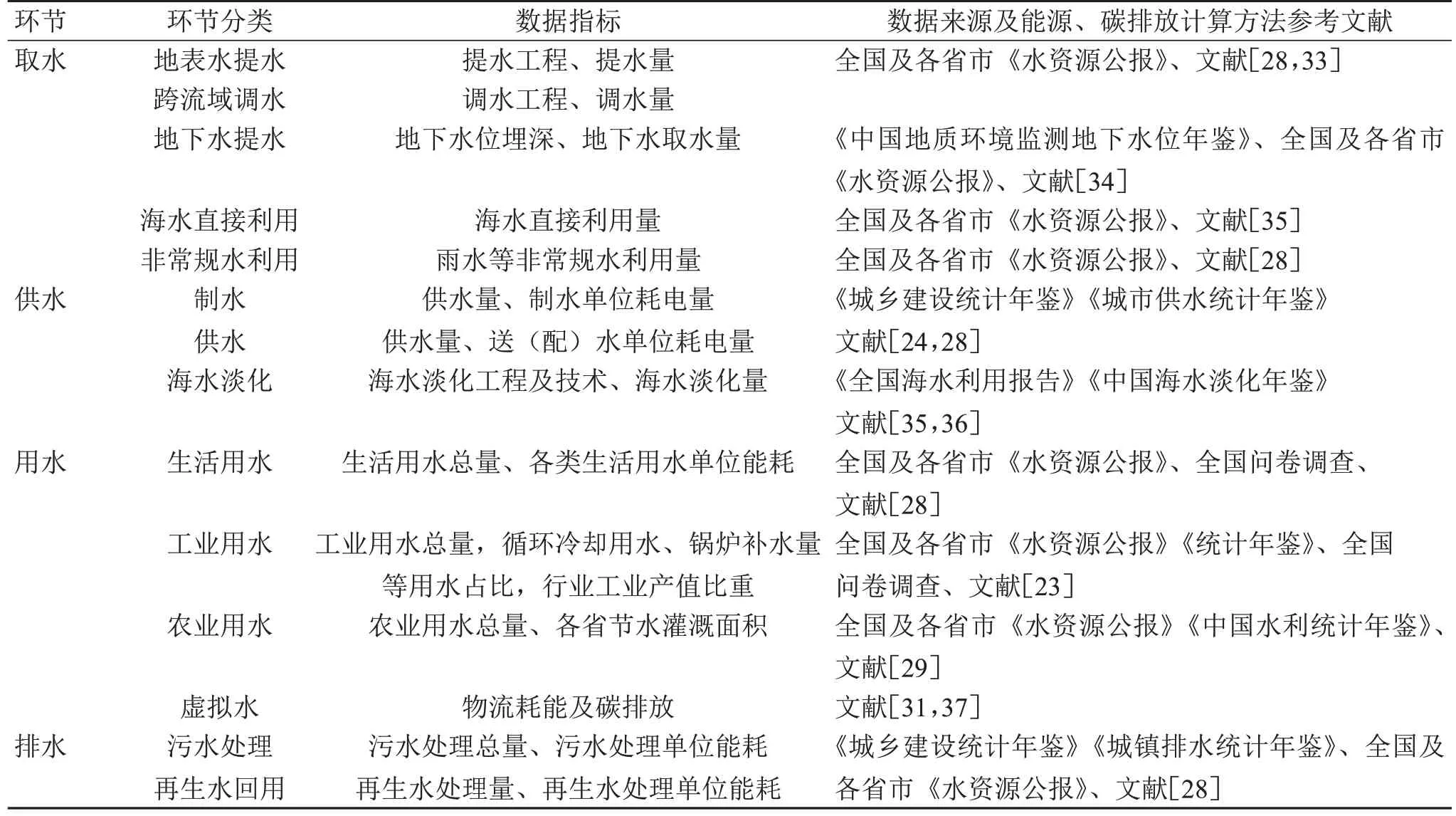

本研究根據溫室氣體核算體系,計算了2009—2021年我國社會水循環全過程的能源消耗量和碳排放量,重點分析了不同環節、重點地區、單位水量能耗及碳排放的差異。以我國31個省級行政區(不包含港澳臺)為主要研究對象,計算過程包括取水、供水、用水、排水等諸多環節,涉及不同環節、不同地區的水量、能源消耗和碳排放數據,相應數據主要來源于統計年鑒、參考文獻、典型行業調查及估算等。水量數據主要來自水利部發布的《中國水資源公報》、住房和城鄉建設部發布的《中國城鄉建設統計年鑒》,供水及排水環節耗能與藥劑投入數據主要來自中國城鎮供排水協會發布的《城市供水統計年鑒》《城鎮排水統計年鑒》,跨流域調水、海水淡化、“三產”用水等能耗及碳排放數據主要通過典型調查獲得,具體指標和方法詳見表1。值得指出的是,社會水循環受地理位置、資源條件、社會經濟結構、設備技術水平等諸多因素的影響,存在明顯的區域特征,因而能耗及碳排放計算精確度不可避免地受到研究尺度的影響,存在一定的不確定性。

表1 數據來源及參考計算方法

(一)社會水循環各環節能耗及碳排放

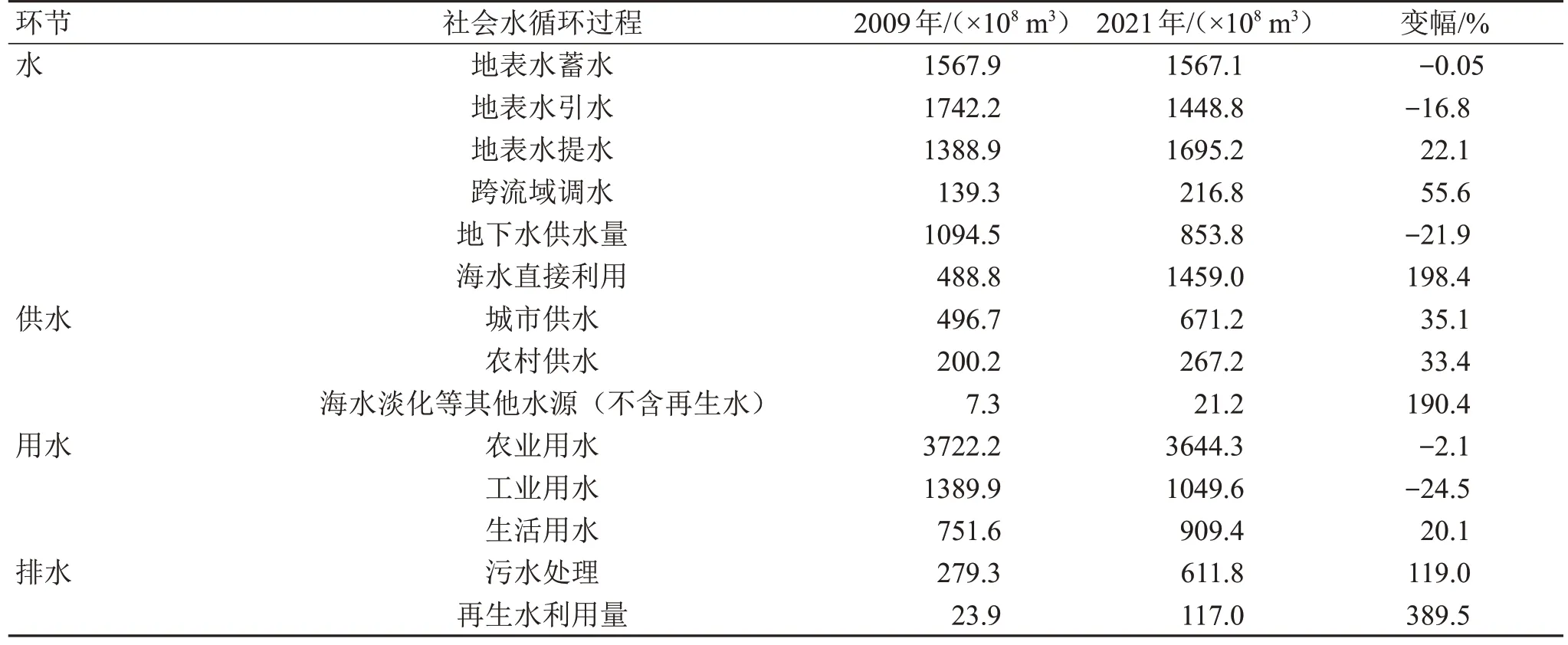

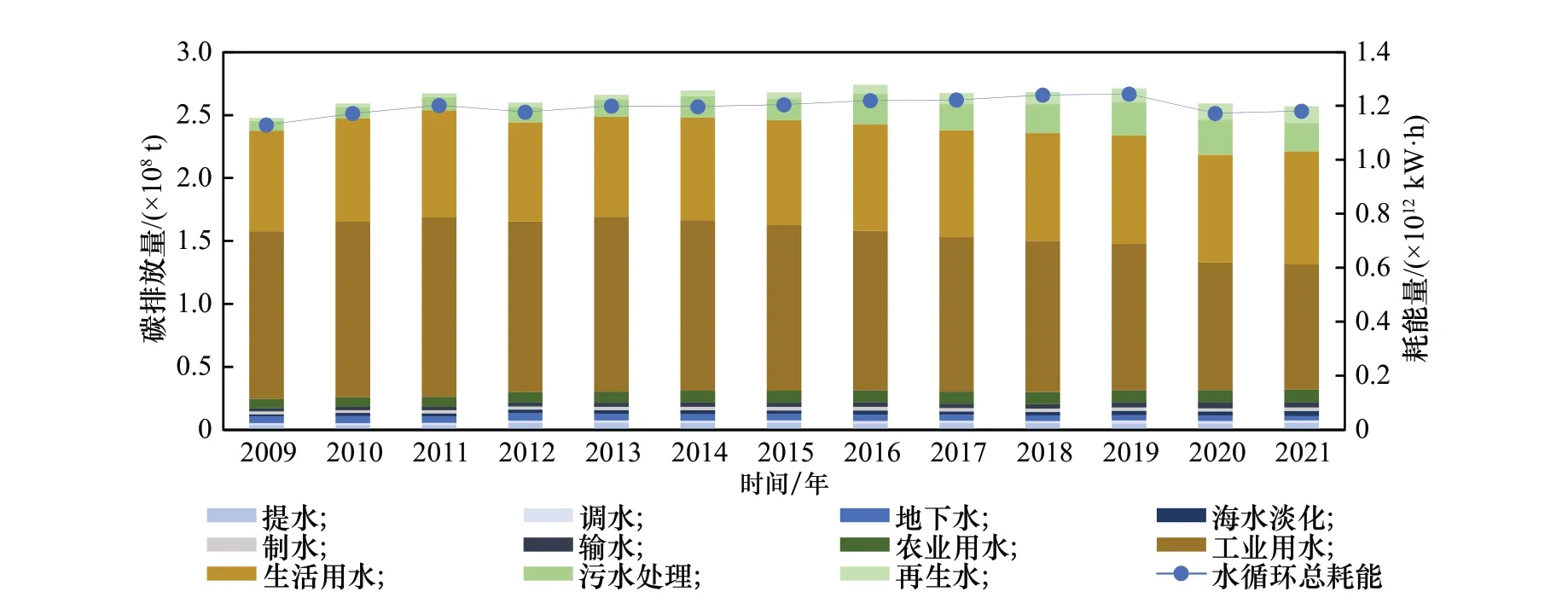

我國總用水量呈現平穩波動的趨勢,2009 年、2021 年全國總用水量分別為5.864×1011m3、5.603×1011m3(見表2)。2021年,我國社會水循環實體水耗能為1.2×1012kW·h,占我國能源消費量的2.5%;碳排放量為2.6×108t,占我國碳排放總量的2.2%;社會水循環系統中取水、供水、用水、排水等環節的設備電氣化程度較高,使得碳排放占比低于耗能占比。

表2 2009年及2021年我國用水結構對比

取水、供水、用水、排水環節的碳排放量分別占社會水循環碳排放總量的4.3%、4.1%、77.7%、13.9%(見圖2)。取水環節主要包括河湖提水、跨流域調水、地下水開采、海水取用等。2009—2021年,我國總取水量基本不變,跨流域調水量、海水取用量大幅增加,分別從2009 年的1.393×1010m3、4.888×1010m3增加到了2021 年的2.168×1010m3、1.459×1011m3,而地下水取水量減少約22%。由于不同水源取用比例的變化,取水過程的能源消耗略有增長,增幅約為12.2%。隨著城鎮和農村供水的規模化發展,供水管網基礎設施呈現規模宏大、結構復雜的特點,與2009年相比,2021年我國供水環節的碳排放強度增加了23.2%,總耗能、碳排放量分別增加了57.8%、65.8%。

圖2 全國社會水循環耗能及碳排放變化(2009—2021年)

用水是整個社會水循環的最大能量消耗環節。農業是用水最多的生產部門,2021年農業用水量占我國總用水量的61.6%;主要受太陽能、重力勢能等自然能的驅動,與水直接相關的耗能僅有灌溉用水、牲畜喂養等環節,因而碳排放強度較低。工業是第二大用水部門,近年來工業企業不斷推進節水減排,工業用水呈現顯著下降趨勢;2021年的工業用水量為1.05×1011m3,較2009 年下降了24.5%,用水平均碳排放量占社會水循環碳排放量的36.1%。2021 年,我國城鎮和農村生活用水合計為9.094×1010m3,與2009 年相比增加了21.5%。生活中的用水與用能高度相關,飲水、烹飪、清潔衛生等均存在用水耗能和器具耗水,相關的碳排放量約占社會水循環碳排放量的35%。

排水主要包括污水的收集、處理、排放以及再生水處理等環節。污水中含有大量有機物,因而在排水及污水處理有機物降解的過程中會產生碳排放,直接碳排放量約占排水環節總碳排放量的40%。2021 年,我國城市污水排放量達6.251×1010m3,比2009 年增加了68.4%;我國污水處理能力也在逐年提升,2021 年相應能力為2.1×108m3/d,是2009 年的1.3倍;由于污水處理規模增加、出水水質提高,相應碳排放量增加了2.6倍。

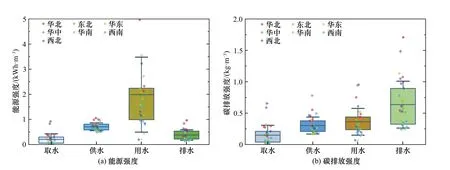

(二)不同環節及工藝的能源消耗、碳排放強度對比

以省份為研究單元,比較各環節及典型工藝的能源強度、碳排放強度。其中,能源強度指單位水量的能源消耗量,碳排放強度指單位水量的碳排放量。

對比發現,由于水資源本底條件及產業結構的差異,我國各地區水循環耗能及碳排放強度存在較大差異(見圖3)。整體來看,取水環節的綜合能源消耗及碳排放強度最小。這是由于地表水蓄水及引水工程以自流為主,該部分水量約占地表水取用量的1/2,整體削弱了取水環節的碳排放強度。供水環節的單位耗能及碳排放強度在各省份較為接近,自來水廠制水、輸配水的平均耗能強度分別為0.3 kW·h/m3、0.4 kW·h/m3。由于供水規模差異,全國供水碳排放表現為東南部高、西北部低的空間分布狀態,其中廣東、江蘇、山東三省的碳排放量較高(均超過9×105t)。

圖3 社會水循環耗能及碳排放強度(2021年)

用水環節的“三產”碳排放強度存在顯著的行業及區域差異,其中工業用水相關碳排放強度最高(約為1~6 kg/m3),農業用水相關碳排放強度最小(約為0.3 kg/m3)。生活用水受居民生活方式、器具差異影響顯著,相關碳排放強度約為0.2~4 kg/m3。從生活用水環節來看,飲食、洗浴等能耗高,受季節、個人習慣等因素的影響較大;洗浴環節用水耗能強度約為5~25 kW·h/m3[38],碳排放強度約為3.4~17.1 kg/m3。污水處理工藝、排水執行標準則是影響排水環節碳排放強度的主要因素。以北京市污水處理廠的碳排放分析結果為例,厭氧 - 缺氧 - 好氧生物脫氮除磷工藝(AAO)碳排放強度較低(約為1.0 kg/m3),膜生物反應器(MBR)工藝碳排放強度較高(1.8 kg/m3)[39]。2021年,我國排水環節碳排放平均強度相比2009年增加了78.6%

四、社會水循環系統低碳發展存在的問題及挑戰

(一)主要環節向高耗能、高碳排放發展

隨著居民生活水平的不斷提高,對水質、水環境的要求也越來越高。上海、蘇州、雄安新區等地相繼實施高品質供水示范項目,通過臭氧活性炭和納濾膜等[40]深度處理工藝將自來水提升至飲用水標準。為保護水環境,各地區逐步提高污水處理廠出水水質要求,如河北保定、山東濰坊等地通過工藝改造、新建廠等方式建設高標準污水處理廠,出水主要檢測指標已達到《地表水環境質量標準》(GB 3838—2020)中的三類水要求[41]。供水和排水系統水質的提高主要依靠改造、增加工藝流程或增加藥劑使用,這些處理均需新增能源動力,直接增加了水系統的能耗及碳排放。以北京市污水處理系統為例,執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級B 標準的污水處理廠碳排放強度約為1.09 kg/m3,而執行北京市地標一級A標準的平均碳排放強度提高至1.36 kg/m3。

整體來看,社會水循環系統主要環節均呈現從低能耗轉向高能耗、高碳排放的發展態勢。除供水、排水環節外,用水環節的低碳運行也應予以重視。近年來,現代物流不斷發展,商品生產與流通逐步分離,虛擬水貿易作為缺水地區解決水資源問題的戰略受到更多關注[37],然而,隨著商品轉移、銷售,碳足跡隨之產生。基于2017年投入產出表構建模型[42]發現,長江流域貿易隱含水 - 能 - 碳壓力呈現由經濟較發達地區向欠發達省市轉嫁的現象,如上海市凈調入虛擬水約1.516×109m3,隱含碳約為1.16×108t,折合單方虛擬水碳排放強度達76.3 kg/m3,遠高于實體水碳排放強度。因此,仍需從全局角度優化市場端的水、能、碳資源配置,積極促進碳中和。與此同時,隨著用水效率提升以及自動化和智能化設備的廣泛應用,用水環節的能源強度也呈增加趨勢。生活中的洗衣機、凈水機、洗碗機、拖地機器人等設備應用,增加了生活用水的能源強度。工業行業中的鋼鐵、火電、石化等高耗水工業水循環技術顯著革新[43],而水循環系統仍需依靠水泵控制形成閉路循環,由此帶來的高能耗問題須予以重視[44]。

(二)水資源補源工程多是以能換水

我國水資源稟賦與社會經濟格局存在時空布局不匹配情況。合理規劃并利用外調水,加快推進再生水、雨水、海水淡化等非常規水工程建設,強化補源措施成為缺水地區保障供水安全的必然選擇。上述補源工程多是以能量消耗換取水量的空間轉移、水質的快速凈化過程,與傳統水資源相比具有更高的耗能及碳排放強度。常規工藝的城市污水處理能源強度多為0.2~0.3 kW·h/m3,碳排放強度為0.6~0.7 kg/m3,而出水水質更高的再生水能耗為0.8~1 kW·h/m3,碳排放強度為1.9~2.1 kg/m3,接近常規工藝污水處理碳排放強度的3 倍[41]。目前先進的反滲透海水淡化能耗仍達3~4 kW·h/m3,碳排放強度為2.7~3.6 kg/m3。泵站是調水工程中用能最多的裝置,如南水北調東線工程輸水干線工程設34座泵站,中線工程干渠全程自流但支渠配套工程仍設有多級泵站,能源消耗大[45],因而提升泵站運行效率對工程節能減排、高效經濟運行意義重大。

整體來看,目前我國非常規水及調水規模相對較小,能源及碳排放總量規模不大;但基于我國自然氣候特征及社會發展規律的認識,短期內我國水資源短缺的局面難以改變,補源措施仍是未來一定時期內緩解供需矛盾的重要手段。根據國家發展和改革委員會、自然資源部發布的相關規劃,2025年全國海水淡化總規模將為2.9×106t/d,比2021 年增加1.05×106t/d;2025年全國地級及以上缺水城市再生水利用率將為25%,京津冀地區將達到35%。隨著非常規水利用規模的增加,社會水循環的耗能及碳排放量也將大幅增加。

(三)低碳節水技術儲備不足

“雙碳”目標給全社會、各行業都提出了新的更高要求。目前,各地區“雙碳”工作的重點集中在能源、工業生產、建筑、交通等傳統領域,而對水利特別是社會水循環系統關注較少。整體來看,我國相關節水技術與材料研發的自主創新能力仍不強,主要依靠引進、消化、吸收、再創新[46];節水技術往往并不節能,也未與低碳、清潔能源技術進行結合,導致低碳、零碳節水技術和設備的發展水平偏低,遠不能滿足各行業節水減碳的應用需求。

(四)實現“雙碳”目標面臨重大挑戰

水是經濟社會發展不可或缺的支撐和保障。數十年來,我國水利事業快速發展,以有限的水資源支撐了經濟社會的高速發展,供水基礎設施逐步完善,水資源統籌調配能力、供水保障能力不斷提高。從現狀分析結果看,社會水循環系統中水 - 能 - 碳緊密關聯,目前整個系統的碳排放量占全社會碳排放總量的比例并不大,但主要環節的能源及碳排放強度均呈增加趨勢。考慮未來發展以及居民生活水平的提高,全社會對水的需求、水質的要求均將不斷提升;特別是缺水地區非常規水、跨流域調水的增長,將使社會水循環耗能及碳排放量繼續增加,實現碳中和目標仍面臨重大挑戰。

我國社會水循環各個環節緊密關聯,是“牽一發而動全身”的運轉系統。從碳排放測算結果看,實體水部分的碳排放量占我國碳排放總量的2.2%;若結合產品“虛擬水”流通實現系統整體調控,或可成為落實碳排放目標的“潛力股”,在減少化石能源消耗和碳排放中起到重要作用。著眼“取水 -供水 - 用水 - 排水”全過程,從基礎研究、資源配置、技術裝備研發、水循環過程出發,全面提升系統效率和節能環保水平,構建立體化、全過程的低碳調控能力。

五、推進社會水循環系統高效低碳發展的策略建議

(一)加強基礎科學研究,構建社會水循環全過程碳核算體系

我國在社會水循環系統碳排放方面的基礎研究仍然較少,未能解析不同地區、不同發展模式下社會水循環系統取水、供水、用水、排水等環節的水 - 能 - 碳關聯關系、影響因素、耦合機制。現階段水資源開發利用過程中水 - 能 - 碳相關研究所構建的關系模型和情景方案,大多基于已有的碳排放定額或碳排放因子,已不能準確反映不同地區、不同水源、不同技術工藝的實際情況,仍需加強基礎數據收集。建議相關機構聯合開展典型地區涉水工程的溫室氣體排放監測及碳排放測算研究,構建覆蓋社會水循環全過程的碳核算體系,支持開展水 -能 - 碳紐帶關聯視角下的資源協同調控。

(二)推動系統配置和低碳技術研發,整體提升減污降碳綜合能力

能源消耗是水利、給排水等工程建設和運行成本的重要組成部分,也是工程可持續的重要影響因素。建議在工程規劃階段,加強頂層設計,推動區域大系統的結構優化,從規劃設計階段起即貫徹節能減排原則。對于高耗能、高碳排放的工程,加強可行性論證及低碳優化配置方案比選,綜合評估系統水 - 能 - 碳綜合效率,提出協同配置最優方案。針對污水處理環節,加強污水處理和自然凈化的治污綜合體建設,優化處理工藝并構建減污降碳協同模式。從技術工藝角度,在重點環節淘汰高耗能、高碳排放生產工藝和技術,對涉水設備制定水效、能效雙準入門檻以及相應的激勵機制,激發企業和用水戶自主節水減碳;加快研發并推廣水處理同步產能、低碳生產工藝及技術,促進相關企業優化配置、轉型升級。

(三)激勵全社會加強節水,實現水資源與能源的雙重節約

用水系統是社會水循環的核心環節、系統能源消耗和碳排放占比最高的環節。盡管我國綜合用水效率得到明顯提升,不少城市的供水管網漏損率仍然較高,每年由此產生近百億立方米的水浪費,造成取水和供水環節電力資源浪費而間接增加了約1.32×106t 碳排放。從用水主體來看,加強高耗能、高用水行業的節水降碳管理,是推進“雙碳”目標、建設資源節約型社會的工作重點。對高用水行業實施用水監控、強化用水管理、推廣先進節水技術、提高用水效率,不僅可以減少水資源浪費,還能相應減少取水、供水、排水環節的能源消耗與碳排放。以全國現狀平均社會水循環碳排放強度估算,用水環節若減量10%,整個社會水循環系統可減少1×107t碳排放。

(四)完善水系統碳排放管理,實現社會水循環低碳發展

從“取水 - 供水 - 用水 - 排水”主要環節來看,社會水循環的實體水系統涉及水利、住建部門以及農業、工業、生活等行業,產品虛擬水轉移還涉及交通運輸等部門,管理較為復雜。目前,水利部門的工作主要圍繞生產、生活、生態用水的統籌和保障展開,對碳排放統計較為宏觀;工業和信息化部門針對重點行業,制定相關工業產品碳排放管理體系;住建部門在碳排放管理方面更多關注建筑耗能、耗熱及制冷,而對用水相關的碳排放關注較少。面向“雙碳”目標,建議相關部門聯合開展水系統的碳排放管理工作,堅持控源減排,進一步提高水資源利用效率;水利部門可將能源消耗因子和碳排放因子納入水資源管理范疇,逐步實現各環節碳排放的精準管理,通過管理促進社會水循環的綠色低碳發展。

利益沖突聲明

本文作者在此聲明彼此之間不存在任何利益沖突或財務沖突。

Received date:March 29, 2023;Revised date:June 5, 2023

Corresponding author:Wang Jianhua is a professor-level senior engineer from the China Institute of Water Resources and Hydropower Research. His major research field is water resource engineering technology. E-mail: wjh@iwhr.com

Funding project:National Natural Science Foundation of China(72088101, 52009141); Chinese Academy of Engineering project“Research on the Comprehensive Coordinated Development Strategy of Energy and Water in the Context of Climate Change and Dual Carbon Target” (2022-XZ-07)