熊希齡助力湘籍學子出國留學

清末民初,湖南沅州(今芷江)的學生遠赴日本、法國、美國、德國等國家留學的現象層出不窮。究其原因,人們普遍會認為,這主要得益于沅州知府朱其懿苦心創辦沅水校經堂。

沅水校經堂不僅改變了沅郡文化落后的歷史現狀,而且也為湘西的地方教育開創了新風,培養造就了一大批注重實學的有用人才,為日后新學的傳入和興起奠定了基礎。沅水校經堂培養出來的學生,多能學以致用,并且對后來傳入的新學容易接受, 熊希齡早在1902 年就說過:“迄今研究新學之穩重者,皆當時校經堂之門徒也。”所以說沅州留學生主要得益于沅水校經堂。

以筆者之見,除上述原因之外,沅州學子出國留學還與熊希齡有著極大的關系。

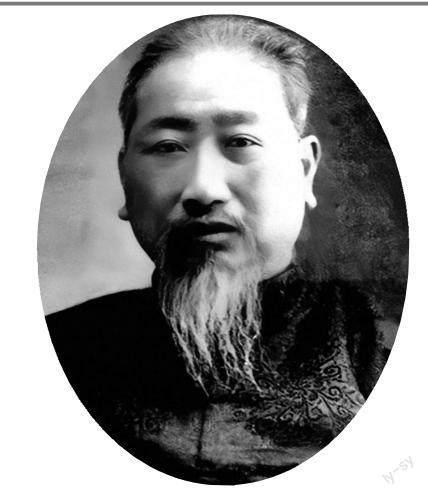

1894年,熊希齡高中二甲進士,朝考后被欽點為翰林院庶吉士,1913年任國務總理。熊希齡一舉成名,真是春風得意,成為整個沅州府的金馬玉堂人物。更為重要的是熊希齡的金榜題名為沅州學子做出了榜樣。

那些懷著高遠志向的學子才俊,紛紛效仿熊希齡發奮讀書,朝著仕途努力拼搏。

于是,沅州的才俊們滿懷信心,競相走出沅州,跨出國門,漂洋過海留學日本,學習日本的先進文化、技術等。據現有史料記載,當時赴日本留學的沅州籍才俊達20余人。

熊希齡對出國留學才俊的幫助與支持,同樣盡心盡力。

1917年10月,羅鼎臣、戴勛二人在廣州得識廣東留法勤工儉學會會長黃強,遂起留法儉學之念。但當時正值南北紛爭,湖南政局混亂,留法勤工儉學運動沒有開展起來。1918年4月,新民學會成立以后,通過楊昌濟和《新青年》刊物得知了有關赴法勤工儉學的消息,為了向外發展,“考察研究中國和世界學術情勢”,乃積極鼓勵會員參與這一運動。當時20多人的新民學會,就有10多人決定赴法。加上長沙一些學校的青年學生也想借此機會到外國求發展,于是,新民學會決定組織湖南學生赴法勤工儉學。

1918年6月,蔡和森離湘進京,聯絡赴法事宜。在京期間,蔡和森與楊昌濟就設法找到在京的熊希齡、李石曾、蔡元培等社會名流,爭取他們的支持。經過一番籌備,1918 年8月,毛澤東、蕭三、張昆弟等新民學會會員及李富春、唐靈運等總共20多人進京,參加赴法勤工儉學的組織工作。其間,湖南到京等候赴法勤工儉學者為全國之冠。其中赴法旅費多為學生自備,而大部分有志于勤工儉學的青年多數出生于貧寒家庭,其經濟上的困難可想而知。為此,熊希齡與湖南籍在京人士胡元倓、楊昌濟、范源濂等人多方奔走,由熊、楊、范等人出面擔保,向僑工局借款(每人400元),這樣就基本上解決了赴法所需川資。在新民學會的大力活動下,北上的湖南學生進入保定育德中學和附設于北京大學的高級留法預備班,進行赴法前的訓練。

1919年3月17日的上海楊樹浦碼頭,89名赴法勤工儉學學生(其中湖南學生43名,占了近一半)從這里起程,由此拉開了一戰后分批赴法勤工儉學運動的序幕。

所以說,熊希齡對沅州籍出國留學的才俊來說,既起到了榜樣作用,又給予了經濟等方面的大力支持。

(摘自《文史博覽》 蔣國經/文)