對口援疆政策對新疆旅游經濟增長的效應評估

謝霞,趙冬瑩,梁增賢,高俊

[摘? ? 要]對口援疆政策對于深入落實西部大開發戰略、拓展我國經濟發展空間的意義重大。以對口援疆的方式推動新疆向旅游經濟強區轉變,正在成為新階段新疆經濟社會實現跨越式發展的關鍵動能。文章基于2000—2019年中國11個省級面板數據,利用合成控制法精準評估對口援疆政策的旅游經濟效應,并對區域異質性及內在作用機制進行深入分析。研究表明:(1)對口援疆政策對新疆旅游經濟增長具有正向促進效應,且該效應在2015年對口援疆進一步聚焦旅游工作后更為顯著;(2)區域異質性分析顯示,對口援疆政策對北疆旅游經濟增長的影響大于南疆;(3)內在作用機制分析發現,對口援疆政策能通過激發旅游市場活力、優化旅游就業結構和加強人才隊伍建設的方式共同促進新疆旅游經濟的增長。研究厘清了對口援疆政策促進新疆旅游經濟增長的內在邏輯,豐富了旅游政策與區域經濟的理論研究,為后期中央和對口支援省份制定更具針對性的援疆方案提供決策支持。

[關鍵詞]對口援疆政策;旅游經濟增長;合成控制法;新疆

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2023)09-0032-16

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2023.00.022

引言

對口支援作為中國特色的治理機制,在邊疆民族地區發展、重大工程建設、脫貧攻堅、應急救災和東西部扶貧協作等方面發揮著巨大作用,是國家形成優勢互補、互惠互利局面的一項行之有效的創舉。新疆作為我國西北的戰略屏障、絲綢之路經濟帶的主力軍、國內國際雙循環的重點市場,在黨和國家工作全局中具有特殊的戰略地位。由于歷史、自然和地理等多方面原因,新疆同全國平均發展水平還有一定的差距,以對口支援的方式促進新疆經濟社會的發展一直事關我國現代化建設、領土主權完整以及國家治理質效的全局[1]。1979年,全國邊防工作會議將對口支援新疆以國家政策的形式正式確定下來。1996年,黨中央進一步開展援疆工作的重大決策部署,對口援疆拉開序幕。2010—2014年,黨中央、國務院先后兩次召開新疆工作座談會,并將對口援疆工作提升到國家戰略高度,形成新時代全國一盤棋、各方力量共同援助新疆的工作格局,實施新一輪的對口援疆政策(以下簡稱對口援疆政策)。2011—2020年間,19個對口援疆省市累計投入援疆資金2100多億元,幫助新疆300余萬農村貧困人口脫貧,2500多萬人邁向小康,結對培養當地干部人才14.5萬余人,有效支持了新疆經濟社會發展,助力民生事業持續改善1。

近年來,旅游業對區域經濟增長和產業結構升級的驅動作用不斷強化,各援疆省市對口支援的幫扶方向也更加聚焦旅游援疆工作。特別是在2015年全國旅游援疆工作會議的召開,以及“旅游興疆”“文化潤疆”被相繼提出,使得對口援疆旅游工作力度持續加大,助推新疆的文旅產業提檔升級,新疆的旅游經濟邁入高速發展階段。2021年,新疆接待游客量達1.91億人次,旅游總收入達1415.69億元,分別比2011年增長近4.8倍和3.5倍2。放眼對口援疆政策的全局發展,合理評估對口援疆政策的旅游經濟效應,對于探究對口支援政策對區域旅游業的影響效應具有重要啟發,對促進新疆旅游經濟高質量發展具有重要現實意義。為此,本文采用合成控制法量化識別對口援疆政策的旅游經濟實施效果,并對政策效應的區域異質性及內在作用機制進行深入分析,以對旅游政策與區域經濟的理論研究形成有益補充,對支援省份優質高效地完成后續旅游援疆工作提供重要參考。

與本文相關的研究文獻聚焦以下3方面。(1)對口援疆政策的影響研究。國內外學者的研究成果主要集中于對口援疆政策對社會綜合發展[2]、區域經濟增長[3]和供給效率[4]等方面的影響;部分學者立足于對口援疆政策對產業發展與民生福祉的影響,對公共服務[5]、教育[6]、醫療衛生[7]和縣域就業[8]等方面展開評估與分析。(2)對口支援政策對旅游業發展的影響研究。早期研究主要從理論層面來分析對口支援政策如何影響旅游業發展[9-10],后期隨著計量經濟學的興起,學者們實證檢驗了對口支援政策對旅游業發展的定量影響[11]。其一,理論研究。如田祥利和余正軍[12]、白洋等[13]認為,旅游支援是全國對口支援戰略的重要內容,是受援地旅游目的地建設、維護社會穩定與長治久安的重要推動力;鄭世卿和李平根據大推進理論和雙循環模型指出,旅游業應成為帶動新疆經濟發展的主導產業[14]。其二,實證研究。如田祥利實證檢驗了援助資金投入對西藏中南地區旅游經濟發展的促進作用[15];胡靜軒和白洋實證分析了援疆政策實施前后的旅游經濟增長率的變化情況[16]。這兩篇文章首次將對口支援政策與旅游經濟效果相結合,拓寬了當前旅游經濟效果評價的維度。(3)旅游政策效應的測量方法研究。學者大多采用非線性模型、時間序列模型和計量經濟模型來進行相關預測[17-18]。其中,構建時間序列模型進行旅游預測更具準確性[19],而當數據存在非線性時,計量經濟模型的預測精度更適合對旅游需求進行預測[20]。故此,筆者將采用計量經濟學中的合成控制法進行相關的旅游預測。它可以有效減少多元回歸模型在預測過程中可能產生的主觀偏差,消除時間序列研究中因數據誤差、季節干預等因素所導致的政策過分外推問題[21]。目前,極少數學者采用該方法測量支援政策的旅游經濟效果。

總體而言,以上文獻為本研究提供了有益借鑒,但仍存在有待解決的問題。(1)現有文獻大多對援疆政策的總體績效展開實證分析,對新疆各領域具體的政策效果關注不夠。(2)僅有少數學者從旅游經濟的發展情況來實證評估支援政策效果,研究理論和成果尚未成熟,缺乏一定的科學解釋力和規范性的系統分析。(3)對口援疆政策對旅游經濟的傳導機制及影響路徑較為復雜,難以有效全面地納入理論模型,故相關研究多對援疆政策與旅游的關系展開論述,缺乏政策效應的區域異質性及內在作用機制的經驗研究。基于此,本文以對口援疆政策實施為準自然實驗,基于2000—2019年中國11個省級行政單位的面板數據,運用合成控制法精準評估對口援疆政策的旅游經濟效應及內在作用機制,并從受援地這一視角實證檢驗政策實施效果的區域異質性。本文的邊際貢獻在于:(1)從理論上分析對口援疆政策的旅游經濟效應,拓寬了關于旅游政策實施效果的定量評估范疇,為對口援疆政策的后續完善提供政策啟示;(2)通過分析對口援疆政策對新疆旅游經濟增長的區域異質性及內在作用機制,為如何進一步提高對口援疆政策的旅游援疆工作效果提供科學依據;(3)采用合成控制法對比測算新疆旅游經濟增長的變化趨勢,糾正了傳統旅游預測分析方法的內生性問題,更加準確地評估新疆旅游經濟增長的變動情況。

1 政策背景與理論假設

1.1 對口援疆政策背景

對口支援發軔于中國特色社會主義進程,是我國制度優勢的生動體現。它借鑒國際上實行的“雙邊”“多邊”援助手段,倡導具有中國特色的橫向轉移支付。現階段的對口支援,既包括縱向層面的國家集中力量對民族地區以及老、少、邊、窮地區的支援,也包括橫向層面的經濟發達省份對經濟欠發達地區的支援。援助手段涉及災難援助、經濟援助、醫療援助和教育援助等多種類型,旨在縮小地區差距、促進經濟發展、維護民族團結、保持國家穩定。對口支援新疆是促進新疆與內地交往交流、增進各民族團結融合的紐帶。20世紀90年代末,黨中央對新疆正式實行對口援疆政策,主要以干部援疆的形式開展。隨著對口援疆政策的逐步深入,2002年黨中央選擇哈密市和霍城縣開展援疆干部擔任縣市委書記試點工作。2005年,再次擴大試點范圍到阿圖什市、疏勒縣以及和田市,同時啟動對南疆四地州和兵團3個師的對口支援、重點扶持工作。2007年,《關于進一步促進新疆經濟社會發展的若干意見》明確提出,要加大對口援疆的工作力度、完善和創新對口支援方式。1997—2009年,在政策實踐以及黨中央多方協調下,由北京、上海、廣東等14省市對口支援新疆的援助關系基本形成,新疆累計獲得中央、支援省市、企業援助的資金物資43億元,戰略合作項目1200多個,到位資金250多億元;接受中央補助近4000億元,基本建設投資1108億元;共6批近4000名援疆干部進疆,充分發揮干部層的傳幫帶作用[22]。這一時期的援助工作雖已初具規模,但援助手段還不夠全面,前期以干部援疆為主,后期則較多關注經濟、科技、教育等方面。

2010年,新一輪全國對口援疆會議明確了北京、上海、天津等19省市結對援助新疆12個地州的82個縣市、新疆生產建設兵團12個師的工作安排,基本覆蓋新疆全域,從產業、資金、技術、科技、人才、智力、文化、干部、醫療、教育和旅游等領域進行全面援助,成為1949年以來對口支援力度最大、范圍最廣、規格最高的一輪政策舉措。自新一輪對口援疆政策實施以來,各援疆省市已陸續開展10批援疆工作,在加大資金投入的同時,堅持“輸血”與“造血”、硬件與軟件、支援與互利相結合的發展理念,為援受雙方加強產業合作、暢通經濟循環奠定堅實基礎。在改善民生方面,把發展產業援疆、帶動優勢產業發展作為增強新疆的“造血”功能,將援疆資金重點用于農村安居、棚戶區改造、教育、就業、等民生項目建設,同時采取“組團式”“托管式”等醫療援疆模式,有效滿足基層群眾的診療需求。在文化建設方面,積極舉辦非物質文化遺產展,增進援受雙方非物質文化互動交流。在交通運輸方面,加快構建當地綜合立體交通網,務實推動交通運輸高水平對外開放,不斷促進智慧交通綠色安全發展。在旅游援疆方面,積極推動三產融合發展,創建“1+3+N”的消費扶貧新模式,打造當地特色旅游亮麗名片。全國19個對口援疆省市的具體援疆舉措見表1。

1.2 理論分析與研究假設

對口援疆政策的提出,對于加快推進新疆經濟社會發展,深入落實西部大開發戰略,拓展我國經濟發展空間意義重大。目前,學術界的相關理論研究和實踐經驗均表明,對口援疆政策有效地提升了新疆自身“造血”功能,使得新疆社會綜合發展水平、經濟發展軌跡整體向好[2]。具體來看,對口援疆政策能顯著促進新疆GDP增長,對新疆不同地區的經濟增長均產生明顯推動作用[3]。同時,就旅游產業發展而言,對口支援省份的資金投入對受援地旅游經濟的發展具有正向促進作用[15],且當政策具有明顯的旅游指向性時,這種促進效應更顯著[16]。基于上述分析,本文提出如下假設:

H1:對口援疆政策對新疆旅游經濟增長具有正向促進效應,且在對口援疆旅游工作力度不斷加大的影響下更顯著

要全面準確地評價某項政策,僅關注其處理效應大小是不夠的,還應從多個角度探討政策對個體的影響[23]。由于邊疆省區的對口支援政策演進具有明顯的情境依賴性,政策體系呈現階段性動態變化[24]。根據新結構經濟學的不平等理論,由政府采納的發展戰略越背離比較優勢,其政策異質性就越大,如果政策傾斜程度過大就會誘發兩極分化[25]。相關研究指出,對口支援轉移支付的政策效應存在產業異質性[26]。進一步研究表明,來自東中部支援方的財政幫扶和企業幫扶可以發揮更佳的乘數效應,并且相較于企業幫扶,政府財政資金的幫扶乘數效應更大[27]。與此同時,隨著對口援疆旅游工作的深入實施,旅游援疆效率的區域差異性日益明顯,呈現北高南低的分布格局[28]。基于上述分析,本文提出如下假設:

H2:對口援疆政策的旅游經濟效應存在區域異質性

在對口援疆政策的推動下,新疆旅游業已被成功打造為戰略性支柱產業和推動經濟高質量發展的重要引擎。那么,導致新疆旅游經濟增長的內在作用機制如何?結構主義理論認為,產業結構的調整優化是轉變經濟發展方式、促進經濟內生增長的重要推力[29]。故此,本文按照政策沖擊推動旅游產業結構優化的研究進路,分別從需求側和供給側兩個視角探析對口援疆政策旅游經濟效應的內在作用機制。從本質上看,旅游產業結構優化是旅游產業融合創新的結果。其中,要素創新作為主動力,在產業發展引擎轉向依賴內需的背景下,為迎合居民消費升級做出旅游市場需求結構的調整;產業融合作為次動力,在市場需求、企業競爭、政府政策等因素下觸發相應的行為[30]。在主次動力的共同作用下,旅游產業與其他產業通過業務、市場、組織等相互融合滲透的方式創新旅游產品、服務和業態[31]。同時,大量的資本、人才、技術輸入旅游市場,旅游產業的資金結構、就業結構和技術結構不斷調整,從而帶動整個旅游產業結構優化升級,最終有效驅動新疆旅游經濟的增長。基于上述分析,本文提出如下假設:

H3:對口援疆政策通過旅游產業結構優化(需求側和供給側結構調整)的方式推動新疆旅游經濟增長

2 模型設定、樣本選取及數據來源

2.1 合成控制法模型設定

合成控制法最早由Abadie和Gardeazabal提出[32],目前,在政策效應評估方法中充當著重要角色。它克服了以往學者采用雙重差分檢驗和傾向得分匹配檢驗進行“反事實”分析(因果效應是通過比較在同一單位時不同情況下觀察到的“潛在結果”來確定的)時存在的常見局限,有效避免了控制組選擇誤差和政策內生性問題,在模型設置和虛擬變量含義方面更加直觀、簡潔,通過數據驅動的方式對選定控制組進行權重加總,最終合成一個與政策干擾前的實驗組特征極為相似的虛擬實驗組,分析政策干擾對實驗組的具體效應。故此,本文將采用合成控制法展開“反事實”分析,量化評估對口援疆政策對新疆旅游經濟增長的效應情況。

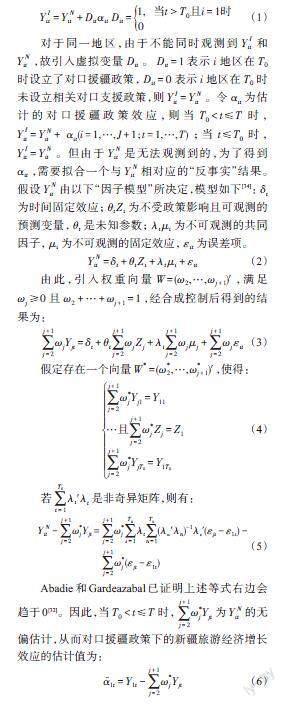

本文構造合成控制的基本思路是:假設旅游經濟效應的評估變量為[Y],現有[J+1]個省份[T]時期的旅游專業化水平發展數據,假定第1個省份[(i=1)]為在[T0]時(政策提出的年份)設立對口援疆政策的新疆(實驗組),其他[J]個省份為尚未設立相關對口支援政策的控制組,則[Y Iit]表示[i]地區在[T0]時設立對口援疆政策的觀測值,[YNit]表示[i]地區在[T0]時未設立相關對口支援政策的觀測值。由于本文所指的對口援疆政策是于2010年3月30日頒布的新一輪對口援疆政策,故將[T0]定位于2010年。由此,對口援疆政策對新疆旅游經濟增長的效應可表示為[33]:

[Y Iit=YNit+Ditαit Dit=1,? ?當 t>T0且i=1時0](1)

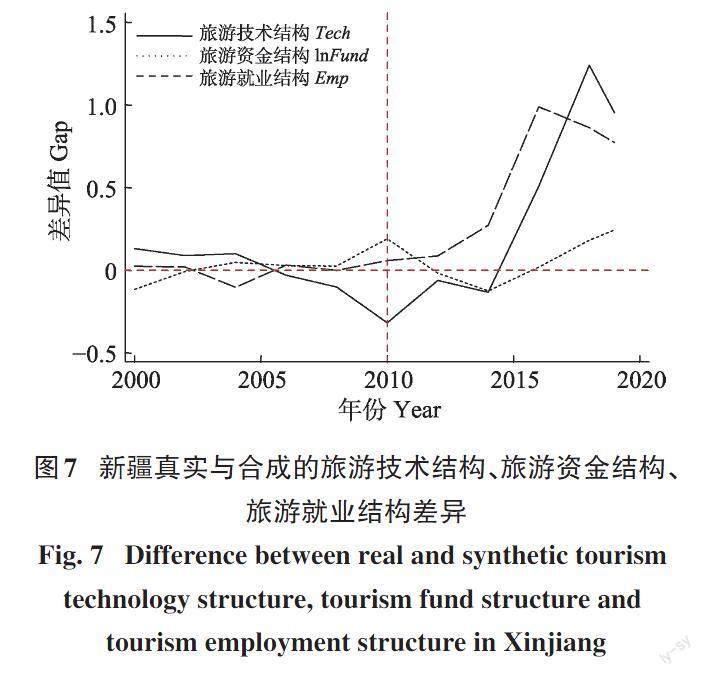

對于同一地區,由于不能同時觀測到[Y Iit]和[YNit],故引入虛擬變量[Dit]。[Dit=1]表示[i]地區在[T0]時設立了對口援疆政策,[Dit=0]表示[i]地區在[T0]時未設立相關對口支援政策,則[Y Iit=YNit]。令[αit]為估計的對口援疆政策效應,則當[T0 [YNit=δt+θtZi+λtμi+εit] (2) 由此,引入權重向量[W=(ω2,…,ωj+1)′],滿足[ωj≥0]且[ω2+…+ωj+1=1],經合成控制后得到的結果為: [j=2j+1ωjYjt=δt+θtj=2j+1ωjZj+λtj=2j+1ωjμj+j=2j+1ωjεit] (3) 假定存在一個向量[W*=(ω*2,…,ω*j+1)′],使得: [j=2j+1ω*jYj1=Y11…且j=2j+1ω*jZj=Z1j=2j+1ω*jYjT0=Y1T0] (4) 若[t=1T0λt′λt]是非奇異矩陣,則有: [Y Nit-j=2j+1ω*jYjt=j=2j+1ω*js=1T0λtn=1T0(λn′λn)-1λs′(εjs-ε1s)-? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? j=2j+1ω*j(εjt-ε1t) ] (5) Abadie和Gardeazabal已證明上述等式右邊會趨于0[32]。因此,當[T0 [α1t=Y1t-j=2 j+1ω*jYjt] (6) 2.2 樣本選取與變量說明 在控制組樣本選取上,合成控制法在構建潛在控制區域時,需選取與實驗區域(新疆)具有相似發展特征的其他控制區域,同時,應去除受政策影響以及樣本期間受到重大特殊事件沖擊的區域。首先,考慮西藏受對口援藏計劃的影響,海南省則在2010年起正式實施國際海南島政策來推動海島經濟的發展[35],這兩個省份在樣本期間受到政策沖擊的影響,故不納入基準回歸檢驗中的控制組;其次,18個對口支援省份(19個對口援疆省市中深圳市隸屬于廣東省)在21世紀初期的經濟發展迅速,特此支援新疆經濟社會的發展,新疆與這些省份的發展水平相比差距較大,故將這18個對口支援省份剔除;最后,鑒于數據的可獲取性,香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣省不予考慮。綜上,根據本文的研究目的,以政策實施地區新疆作為實驗組,除新疆之外的其他10個西部地區省份作為潛在控制組,共計11個省份的統計數據來構建面板數據集。 在變量選取上,鑒于采用人均旅游收入與旅游人次比作為被解釋變量存在通貨膨脹的影響[31],本文參考現有代表性文獻的做法,選擇旅游專業化水平(旅游產業產值與GDP的比值)衡量旅游經濟增長[36]。控制組變量的選取參考慣用的研究指標[37-38],具體包括以下8個變量。(1)財政支出水平(Gov)。反映政府預算范圍內行使的政府職能,采用財政一般預算內支出與GDP的比值來衡量。(2)經濟發展水平(lnRev)。地區經濟發展水平的高低對地區旅游業的發展具有直接影響,采用人均地區生產總值對數來衡量。(3)基礎設施狀況(Fras)。基礎設施建設程度與地區旅游業的發展息息相關,采用郵政、電信業務收入總量與年末總人口的比值來衡量。(4)人力資本(Edu)。受教育程度高低決定了旅游消費需求高低,高教育程度的人群有利于營造良好的文化交流氛圍,采用人均受教育年限來衡量。(5)旅游服務接待(Serv)。旅行社數量和星級酒店數量能在一定程度上反映不同地區的旅游服務接待能力,故采用每萬人旅行社數、每萬人星級酒店數代理地區旅游服務接待水平。(6)產業結構(Str)。地區第三產業比重越高,其發揮產業聯動效應越強,采用第三產業產值與第二產業產值的比值來衡量。(7)對外開放(Open)。對外開放能夠吸引境外資本和游客從而促進地區旅游業的發展,采用進出口總額與GDP的比值來衡量。(8)交通運輸能力(Trans)。地區的交通運輸能力反映旅游地的交通便利程度,采用每萬人年末公共汽車數、每萬人年末出租車數代表地區交通運輸能力。 借鑒已有學者的相關研究[30,39],構建旅游產業結構優化指標。需求側選取的指標包括兩個:(1)旅游需求結構(Dem),采用旅游總收入與服務業總收入的比值來衡量;(2)旅游消費結構(TPI),采用居民旅游消費價格指數來衡量。供給側選取的指標包括3個:(1)旅游技術結構(Tech),采用旅游產業總收入與旅游產業從業人數的比值來衡量,由于旅游景區從業人數的數據缺失值過多,為保證相關數據的可操作性,本文選取旅游產業的支柱行業旅行社和星級飯店的從業人數總和代表旅游產業從業人數;(2)旅游就業結構(Emp),采用旅游產業從業人數與地區第三產業從業人數的比值來衡量;(3)旅游資金結構(lnFund),采用第三產業固定資產投資對數來衡量。各變量的定義與描述性統計結果見表2。 2.3 數據來源 基于數據統計口徑的一致性和時效性原則,本文選擇2000—2019年中國省級行政單位的面板數據作為研究樣本,結合上文控制組樣本的選取說明,最終采用11個省份(西藏、海南、香港、澳門、臺灣、18個對口支援省份除外)的統計數據來構建面板數據集。其中,各省、自治區、直轄市歷年旅游專業化水平、財政支出水平、經濟發展水平、基礎設施狀況、人力資本、產業結構、對外開放、旅游產業結構優化的面板數據來源于《中國統計年鑒》和各省、自治區、直轄市的地區統計年鑒以及國民經濟與社會發展統計公報;旅游服務接待的面板數據來源于《中國旅游統計年鑒》;交通運輸能力的面板數據來源于《中國城市統計年鑒》。 3 實證檢驗 3.1 合成控制法的基準結果 將上述面板數據導入Abadie等[34]開發的Stata程序包synth,對其進行合成控制法的模型基準回歸。最終模型輸出結果的RMSPE值為0.00728,表明模型的擬合效果良好,各控制變量很好地刻畫了對口援疆政策提出前新疆的旅游經濟特征。根據模型的控制變量全局最優化原則,獲取新疆旅游專業化水平合成值的控制組權重。最終,“合成新疆”由經濟社會發展狀況與“真實新疆”發展較為相似的四川省、陜西省、甘肅省、青海省、廣西壯族自治區5個省份合成,對應的權重賦值分別為0.043、0.755、0.183、0.007、0.012。 依據控制組權重,得到新疆旅游專業化水平真實值與合成值的增長路徑與差異值(圖1)。圖1a中實線反映新疆旅游專業化水平真實值的變化趨勢;虛線反映新疆旅游專業化水平合成值的變化趨勢;豎直虛線表示對口援疆政策提出的年份(2010年),豎直虛線右側實線和虛線的走勢則反映對口援疆政策的具體效應。一般來說,實線在上、虛線在下,表示真實值大于合成值,說明對口援疆政策對新疆的旅游經濟具有正效應;虛線在上、實線在下,則表示合成值大于真實值,說明對口援疆政策對新疆的旅游經濟具有負效應。 圖1a顯示,2010年前,新疆旅游專業化水平真實值與合成值的兩條路徑幾乎重合,說明“合成新疆”很好地擬合了對口援疆政策提出前“真實新疆”的旅游經濟增長趨勢。2010年后,“真實新疆”的走勢持續高于“合成新疆”,說明對口援疆政策對新疆的旅游經濟增長具有正向促進效應。如圖1a所示,新疆旅游專業化水平的真實值路徑在2015年后迅速增長,“真實新疆”與“合成新疆”的路徑分異呈現不斷擴大的趨勢。通過數據測算,相較于新疆旅游專業化水平的合成值,2010—2019年新疆旅游專業化水平真實值的年平均增幅為30.05%,年平均差值為0.068,說明對口援疆政策推動新疆旅游專業化水平年均增加6.8%。 為了更加簡潔地反映對口援疆政策下新疆旅游經濟增長的變化趨勢,生成新疆旅游專業化水平真實值與合成值的差值,作為處理效應。其中,圖1b中的水平虛線代表0線,表明此處政策的處理效應為0。如圖1b所示,2010年前,新疆旅游專業化水平真實值與合成值的差值基本在0線周圍上下波動;2010年后,新疆旅游專業化水平真實值始終高于合成值,正向促進效應具體分為兩個階段:第一階段為2010—2014年,二者差值整體呈波動上升趨勢,但受2014年特殊重大事件沖擊的影響,二者差值在2014年后略有下降,旅游經濟增速放緩,說明該政策對沖擊事件具有緩沖作用;第二階段為2015—2019年,二者差值逐漸突破原有范圍,呈現迅速擴大的趨勢。說明在2015年對口援疆旅游工作的大力推進下(2015年,全國旅游援疆工作會議的召開標志著對口援疆旅游工作進入新階段),新疆的旅游經濟逐漸進入蓬勃發展階段。故此,H1得到初步證實。 3.2 安慰劑檢驗 圖1b顯示2010年后處理效應波動顯著的趨勢,是模型在不考慮任何干擾因素下,將各預測變量的面板數據最優化擬合的結果,呈現出平滑的凈增長曲線,且與“真實新疆”的差距會逐漸拉大。故從長期發展來看,僅用合成控制法的基準回歸結果來評估政策效應具有局限性。根據以往學者的分析過程[40],為確保結論的有效性,本文進一步利用合成控制法,通過模型相關指令改進,從控制組置換檢驗、時間置換檢驗、排序檢驗3個方面對實證結果的穩健性進行驗證。 3.2.1? ? 控制組置換檢驗 控制組置換檢驗是將控制組中其余省份進行同樣的合成處理,觀察檢驗結果是否與新疆存在差異,如果選定省份被解釋變量的真實值與合成值差值較小,說明合成控制法可以用來證明對口援疆政策促進新疆旅游經濟的增長。如果得到相反結果,其差值與新疆的檢驗結果一樣或比它大,則說明合成控制法并不能證明對口援疆政策對新疆旅游經濟增長存在促進效應。 本文參考代表性文獻做法[41],選擇權重組合中兩個極端省份作為模擬實驗組進行差異對比。其中之一是陜西省,它在“合成新疆”中的權重值最高,意味著與新疆的旅游經濟特征最相似。結合現實情況,陜西省與新疆均擁有優良的旅游資源稟賦,均將旅游業作為地區經濟發展的支柱型產業,近年來的旅游經濟均呈現持續、快速、高質量發展的良好態勢;另一省份的選擇考慮鄰近省份間可能存在旅游業的替代性影響,最終選定四川省作為與新疆旅游經濟特征最不接近的模擬實驗組。眾所周知,四川省是中國重要的經濟、文化、工業、農業大省,擁有中國自由貿易試驗區、天府新區等經濟發展高地,作為西南地區著名的旅游省份,憑借獨特的蜀文化和絢爛的歷史底蘊,素有“天府之國”的美譽,無論綜合發展水平還是旅游業發展水平,新疆與四川省相比均存在較大差距。 圖2顯示了陜西省與四川省的合成檢驗結果。在2010年前,陜西省與四川省的合成值圍繞真實值上下小幅度波動,表明擬合效果良好。其中,對口支援政策對陜西省的旅游經濟具有正向促進效應,且存在一定滯后性。相比于新疆的分異情況,陜西省旅游專業化水平真實值與合成值的分異較小,說明對口支援政策對陜西省的促進效應不顯著。究其原因,雖然陜西省在一定程度上與新疆的旅游經濟發展特征具有相似性,但其綜合發展實力在國內較為突出,新疆與之相比還存在一定差距,故將對口支援政策用于推動陜西省的旅游經濟增長,顯然不如因地制宜出臺相關旅游改革政策更為有效。而對口支援政策對四川省的旅游經濟推動作用不顯著且產生負效應,其合成值在2010年后與真實值發生明顯負分離并且保持分異的平穩增長。與新疆在對口援疆政策提出后,真實值較合成值持續正向增長的趨勢相比,二者差異明顯。因此,根據上述檢驗結果,該檢驗在一定程度上證明了對口援疆政策對新疆旅游經濟的促進效應并非偶然情況。 3.2.2? ? 時間置換檢驗 時間置換檢驗的具體操作是調整對口援疆政策的時間節點,將其提前或延后并進行相關合成控制法分析,檢驗調整時間節點后的政策效應。本文將選擇位于原時間節點前后的2009年、2011年進行時間置換檢驗。圖3a、圖3b分別反映當時間節點調整為2009年、2011年時,新疆旅游專業化水平真實值與合成值的變化趨勢。輸出結果的均方預測誤差(root mean square prediction error,RMSPE)值分別為0.0053、0.0083,模型的擬合效果良好。如圖3a所示,當時間節點為2009年時,新疆旅游專業化水平真實值與合成值的路徑出現分異,表現為真實值低于合成值的走勢,并于2010年兩條增長路徑趨于擬合,之后保持分異平穩增長的趨勢,逐漸與時間節點為2010年時“真實新疆”與“合成新疆”的走勢相吻合。如圖3b所示,當時間節點為2011年時,新疆旅游專業化水平真實值與合成值的增長路徑在2010—2011年分異逐漸加大,之后與時間節點為2010年時的走勢相符,保持分異的平穩增長。 為了更直觀地分析,選擇2009年、2011年為政策發生節點的旅游經濟增長效應,分別對2009年、2010年、2011年新疆旅游專業化水平真實值與合成值的差值進行計算。其中,2009年的差值為-0.001趨于0;2011年的差值為0.015,2010年的差值為0.010,二者差值接近。故此,上述檢驗結果驗證了以2009年為對口援疆政策時間節點的錯誤假定,確定了以2010年為對口援疆政策時間節點的正確假定。 3.2.3? ? 排序檢驗 為了進一步檢驗上述分析結果的穩健性,本文借鑒Abadie等[34]提出的安慰劑檢驗方法,依次將未實施對口援疆政策的省份作為實驗組,對其進行同樣的合成控制法分析,估計這些省份實施對口援疆政策的旅游經濟效應。為確保安慰劑檢驗的可信度,本文剔除超過新疆對口援疆政策提出前RMSPE值約兩倍的地區——貴州省,保留剩下9個省份的安慰劑檢驗結果(圖4)。 圖4中,實線代表新疆的政策處理效應,虛線代表其余9個省份的政策處理效應。可以發現,在2010年前,新疆與部分省份處理效應的變動程度較為相似,波動不大;2010年后,新疆旅游經濟增速逐漸加快,尤其自2015年起,對口援疆旅游工作愈發深入,新疆與其他省份的變動差距迅速拉大。假如對口援疆政策并不會對新疆旅游經濟增長帶來任何的推動作用,那么在這10個省份中,新疆的處理效應最大概率僅為10%(1/10),即通過了顯著性檢驗,在10%的水平內顯著。結合上文的檢驗結果,可以認為對口援疆政策促進了新疆旅游經濟的增長,且在對口援疆旅游工作力度不斷加大的影響下增長更顯著。故此,H1得到充分檢驗后成立。 4 區域異質性與內在作用機制分析 4.1 區域異質性分析 前文的實證分析表明,對口援疆政策對新疆的旅游經濟增長具有正向促進效應,且該效應在2015年對口援疆進一步聚焦旅游工作后更顯著。相關研究也表明,對口支援省份的旅游援疆效率存在區域差異性,呈現北高南低的分布格局[13]。為此,本文將2015年作為對口援疆旅游工作進入新階段的重要節點,進一步考察對口援疆政策下南疆與北疆的旅游經濟增長是否存在區域異質性。 本文選取喀什地區和阿勒泰地區分別作為南疆和北疆的實驗組樣本。喀什地區作為絲綢之路經濟帶的重要節點城市、中巴經濟走廊橋頭堡,是中國西部旅游勝地、歷史文化名城,享有“新疆旅游發源地”的美譽。近年來,喀什地區全力推進“旅游興喀”,以打造“絲綢之路文化和民族風情旅游目的地”為目標,積極發展全域旅游,初步形成以民族風情與歷史文化為特色、點線面相結合的旅游產業體系,助推喀什地區旅游景區和產業建設取得突破性進展。阿勒泰地區則憑借得天獨厚的冰雪資源優勢以及世界一流的滑雪條件,素有“中國雪都”“人類滑雪起源地”等諸多盛譽,是新疆冬季冰雪旅游發展的重點地區。近年來,阿勒泰地區緊緊圍繞“以旅游業為主體,牽動一產、托舉二產”的發展思路,創新拓展冬季旅游,形成以冰雪運動、冰雪體驗、產業服務于一體的冰雪產業鏈,冰雪旅游發展呈現出勃勃生機。 分別對喀什地區和阿勒泰地區進行基準回歸檢驗(圖5),對比喀什地區旅游專業化水平真實值與合成值的走勢發現,2010—2015年并未出現分異突變的結果,2015年后兩條路徑呈不斷擴大的分異趨勢。結合喀什地區旅游援疆工作的實際情況,2016年喀什地委行署、山東省援疆指揮部主辦召開的“絲路風情、醉美喀什”旅游推介會,為喀什地區旅游合作交流和投資興業發展搭建重要平臺,為進一步加強喀什地區旅游宣傳、打造獨具特色的城市名片、推動旅游經濟高質量發展提供良好機會。2017年起,上海市以旅游專列、旅游包(專)機為突破口,推進“送客進喀”工作,致力打造交通便利、服務優質的城市旅游形象,有效拉動了喀什地區的旅游消費,帶動當地貧困人口就業脫貧32.76萬人。2015—2019年,喀什地區年旅游接待人數由410萬人次增長至1517萬人次,年旅游收入從35.16億元增加至152.13億元,旅游援疆成效頗為顯著1。 對比圖5中阿勒泰地區旅游專業化水平真實值與合成值的走勢,受對口援疆政策的影響,二者走勢于2010年開始產生明顯分異,2015年后保持旅游經濟快速增長的態勢。結合阿勒泰地區旅游援疆工作的實際情況,2015年起,黑龍江省、吉林省援疆指揮部深入實施旅游品牌精品工程,啟動編制《阿勒泰地區全域旅游發展規劃》《阿勒泰千里畫廊旅游開發總體規劃》《阿勒泰地區冰雪大區規劃》,傾力打造“中國雪都”“冰雪圣城”“絲路航站”金字招牌,堅持構造“千里畫廊”“百村增收”“萬戶就業”產業格局,全力助推阿勒泰地區旅游高質量快速發展。2018年,阿勒泰地區旅游經濟呈井噴式增長,接待游客量達2283萬人次,旅游總收入達234億元,分別同比上年增長43.4%、105.76%2。 綜合上述分析可得,基準回歸結果(圖5)的走勢與喀什地區、阿勒泰地區旅游援疆工作的實際情況相符。通過圖5中喀什地區和阿勒泰地區的合成檢驗結果的對比情況,二者在2015年對口援疆旅游工作的全面開展下,分異值均呈現逐漸加大的趨勢。但相比于喀什地區,阿勒泰地區旅游專業化水平的差異值較大,說明對口援疆政策對北疆的旅游經濟促進效應更顯著,進一步驗證對口援疆政策的旅游經濟效應存在區域異質性。故此,H2成立。 4.2 內在作用機制分析 本文將進一步回答對口援疆政策具體通過哪些作用渠道來促進新疆的旅游經濟增長,以政策沖擊推動旅游產業結構優化的研究進路,分別從需求側和供給側兩個視角探析對口援疆政策旅游經濟效應的內在作用機制。 4.2.1? ? 需求側視角 參考相關學者的做法[35],對樣本期內的新疆旅游需求結構、旅游消費結構指標分別進行合成控制法分析,并將得到的合成指標與新疆真實指標進行差異對比,進一步探討其內在作用機制(圖6)。 如圖6所示,新疆旅游需求結構和旅游消費結構真實值與合成值的差值在2010年前始終處于±0.05的區間內小幅度震蕩。其中,新疆旅游需求結構的真實值在2001—2009年始終低于合成值,但2010年后,真實值迅速高于合成值,并一直保持快速上升趨勢,說明對口援疆政策有利于激發新疆旅游市場活力,同時加速釋放旅游消費需求。新疆旅游消費結構真實值與合成值的差值在2010年前震蕩維持在0附近,2010—2016年新疆旅游消費結構呈略微下降趨勢,表現為真實值低于合成值,之后呈現平滑上升趨勢,但增幅相較新疆旅游需求結構而言不顯著。綜合以上分析,旅游需求結構是對口援疆政策促進新疆旅游經濟增長需求端的主要作用途徑,旅游消費結構也對新疆旅游經濟增長提供一定貢獻,但并非需求側推動新疆旅游經濟增長的主要作用路徑。 4.2.2? ? 供給側視角 圖7顯示了供給側視角下樣本期內新疆旅游技術結構、旅游資金結構和旅游就業結構真實值與合成值指標的差異對比情況。 如圖7所示,2010年前,新疆旅游資金結構、旅游就業結構真實值與合成值的差值震蕩頻率較小,基本處于± 0.11之間。2010年后,新疆旅游資金結構的差異值呈現先降后升的趨勢,說明旅游援助資金的投入未能在短期內推進新疆旅游經濟的發展,存在一定的滯后性。而旅游就業結構在2010年后,真實值與合成值的差值一直為正,2010—2016年呈現波動上升趨勢,2016年后逐漸下降。這一現象說明,在對口援疆政策指導下,新疆前期通過吸納大量旅游從業人員就業來顯著促進旅游經濟的發展,但后期旅游從業人員的增加對新疆旅游經濟的促進效應趨于飽和,增長速度逐漸放緩。旅游技術結構在2010年前,真實值與合成值的差值震蕩幅度較大,在2010年達到-0.251,2010年后,二者差值顯著縮小,2015年起旅游技術結構的真實值較合成值增長迅速,最終穩定在較高的正值附近。這說明自2015年起,在對口援疆政策的推動下,援疆省市通過引進大量旅游技術型人才來支持新疆旅游業的發展,使得新疆旅游經濟顯著提升。整體來看,旅游就業結構和旅游技術結構對新疆旅游經濟的推動作用較為顯著,其政策效應的增長路徑保持在較高的水平。 基于上述內在作用機制的分析結果,對口援疆政策對新疆旅游經濟的促進效應主要通過激發旅游市場活力、優化旅游就業結構、加強人才隊伍建設來實現。進一步梳理對口援疆政策促進新疆旅游經濟增長的基本邏輯:以擴大內需建設為核心優勢,各援疆省市通過打造旅游援疆專列、旅游包機服務不斷激發大眾對新疆旅游消費的需求,大量旅游客流隨之涌入新疆,使新疆旅游經濟在此期間蓬勃發展;隨著穩定紅利持續釋放,新疆旅游進入黃金期,吸納就業和培養引進技術人才成為促進新疆旅游經濟高質量發展的重要渠道。在對口援疆政策的牽引下,為適應新疆旅游業蓬勃發展趨勢,不斷加大旅游人才培養力度,創造更多就業機會,健全旅游服務要素體系,提升服務質效,充分發揮旅游業“一業興、百業旺”的綜合帶動作用,培育新疆以旅游業為龍頭、現代服務業為主導的特色經濟結構,促進新疆旅游經濟快速增長。故此,H3成立。 5 研究結論與政策建議 5.1 研究結論 以往學者大多采用定性、定量研究方法從政策全局視角考察對口援疆政策對區域經濟的影響[3-4],少數學者關注對口支援政策對旅游經濟的影響[15-16],但僅從資金投入視角或市域層面對旅游經濟的具體效應展開論述,尚缺乏省域層面內在作用機制的經驗研究,而從受援地視角出發,對旅游經濟政策效果進行對比分析的實證研究則更為少見。故此,本文基于2000—2019年中國11個省級行政單位的面板數據,采用合成控制法精準評估對口援疆政策的旅游經濟效應,并對區域異質性及內在作用機制進行探索。 主要結論有3點。(1)對口援疆政策對新疆的旅游經濟增長具有正向促進效應,且在2015年對口援疆進一步聚焦旅游工作后更為顯著。(2)區域異質性探究發現,相比于南疆,對口援疆政策對北疆旅游經濟增長的影響作用更大。(3)內在作用機制分析表明,對口援疆政策的旅游經濟效應主要通過產業結構優化(需求側和供給側結構調整)的方式推動新疆旅游經濟的增長。其中,需求側主要通過激發旅游市場活力來發揮作用,供給側則通過優化旅游就業結構和加強人才隊伍建設來實現旅游經濟增長。 5.2 政策建議 基于上述研究結論,本文的政策建議有3點。第一,堅定不移地實施對口援疆政策,持續激發新疆旅游業發展的強勁動力。對口援疆作為國家戰略,具有階段性發展特征,其中,旅游援疆工作已經成為新疆經濟增速顯著提升的關鍵。為此,應做好旅游援疆頂層設計和整體規劃,宏觀把控旅游援疆工作的前進方向和發展進程。各援疆省市應在產業、項目、人才等方面持續發力,探尋旅游援疆與新疆旅游業的“完美結合點”和“最優發展模式”,助力新疆旅游項目多點開花,助推新疆旅游經濟高質量發展。受援地應不斷強化與援疆省市的交往交融,加強旅游宣傳促銷工作,提升打造旅游品牌知名度,豐富創新旅游市場新業態,實現從“輸血→造血→活血”的模式轉換。第二,努力探索對口援疆政策推動新疆旅游經濟增長的差異化政策路徑。從區域異質性分析來看,對口援疆政策對北疆的旅游經濟推動作用更顯著。為此,政府可以適當將政策范圍及力度向南疆傾斜,立足南疆的地緣優勢,充分挖掘具有地方特色的旅游資源,著力優化產業布局。以民俗風情、歷史文化品牌建設為重點,以非遺+旅游為抓手,大力發展特色旅游產業,擴大勞動力的就業空間,促進南疆旅游經濟快速發展。第三,注重發揮對口援疆政策對游客消費擴容、旅游服務提質以及旅游產業聯動的引領作用,探索拉動旅游經濟增長的長效機制。緊抓對口援疆政策下新疆旅游業的發展契機,各援疆省市應積極探索受援地的旅游產業融合路徑,持續激發旅游市場增長活力,加快提高旅游人才隊伍建設,不斷增加當地旅游勞動要素積累。同時,深度挖掘受援地旅游市場開發潛力,探索當前旅游市場的有效需求,打造定制化旅游產品和服務,豐富旅游產品供給類型和層次,提升受援地旅游業現代化服務水平。 5.3 不足與展望 本文著重討論了各援疆省市近年來對受援地旅游業發展的總體工作成效,鑒于研究方法的局限性,并未進一步比較各地援疆政策內容在具體地州實施上的差異。未來研究可從微觀視角探索不同對口支援省份在援疆工作實踐中展現出的政策差異性及其效果,也可根據各援疆省市旅游產業的扶持力度,結合其他測量方法,如雙重差分傾向得分匹配法、Baron-Kenny中介效應模型等對新疆各地州市的旅游經濟增長傳導機制以及影響路徑展開更深一步的探索。此外,考慮到疫情影響,本文未將2020—2022年的數據納入研究。未來也可研究疫情影響下對口援疆政策在新疆旅游業發展中的韌性表現。 參考文獻(References) [1] 丁忠毅. 對口支援邊疆民族地區政策屬性界定: 反思與新探[J]. 湖北民族大學學報(哲學社會科學版), 2021, 39(1): 76-86. [DING Zhongyi. On the policy attributes of the pairing-up aid to frontier ethnic regions: Reflection and new probe[J]. Journal of Hubei University for Nationalities (Philosophy and Social Sciences Edition), 2021, 39(1): 76-86.] [2] 郭金忠, 付路解, 李慧慧, 等. 基于DID模型的對口援疆政策總體績效評價[J]. 新疆社會科學, 2018(5): 73-78. [GUO Jinzhong, FU Lujie, LI Huihui, et al. Overall performance evaluation of matching Xinjiang aid policy based on DID model[J]. Xinjiang Social Sciences, 2018(5): 73-78.] [3] 劉金山, 徐明. 對口支援政策有效嗎?——來自19省市對口援疆自然實驗的證據[J]. 世界經濟文匯, 2017(4): 43-61. [LIU Jinshan, XU Ming. Is pairing support policy effective? Evidence from natural experiments of 19 provinces and cities in Xinjiang[J]. World Economic Review, 2017(4): 43-61.] [4] 張斌. 對口援疆的供給效率評估——基于四階段DEA和bootstrap-DEA模型的實證分析[J]. 新疆社會科學, 2017(2): 136-142; 164. [ZHANG Bin. Assessment on supply efficiency of partnership assistance—An empirical analysis based on four-stage DEA and bootstrap-DEA model[J]. Xinjiang Social Sciences, 2017(2): 136-142; 164.] [5] 張斌, 趙國春. 對口援疆政策基本公共服務均等化效應評價研究[J]. 地方財政研究, 2017(8): 9-19. [ZHANG Bin, ZHAO Guochun. Effect evaluation on equalization of basic public services of matching aid policy to Xinjiang[J]. Local Finance Research, 2017(8): 9-19.] [6] 張少云. 和田地區教育援疆受援成效分析[J]. 民族教育研究, 2016, 27(5): 47-53. [ZHANG Shaoyun. Analysis of the effects of education aids in Hotan in Xinjiang[J]. Ethnic Education Research, 2016, 27(5): 47-53.] [7] HU Q, ZHANG H, KAPUCU N, et al. Hybrid coordination for coping with the medical surge from the COVID-19 pandemic: Paired assistance programs in China[J]. Public Administration Review, 2020, 80(5): 895-901. [8] 秦放鳴, 李玉敏. 地區差異性視角下縣域就業影響因素分析——基于對口援疆背景下新疆縣域面板數據的實證檢驗[J]. 新疆大學學報(哲學·人文社會科學版), 2018, 46(2): 1-8. [QIN Fangming, LI Yumin. Factors affecting employment in county from the perspective of regional differences: An empirical analysis of the panel data of counties in Xinjiang[J]. Journal of Xinjiang University (Philosophy·Humanities and Social Sciences Edition), 2018, 46(2): 1-8.] [9] 李金葉, 杜曉宇. 援疆背景下的新疆經濟發展研究[J]. 干旱區地理, 2014, 37(6): 1264-1271. [LI Jinye, DU Xiaoyu. Economic development of Xinjiang under the background of the counterpart support[J]. Arid Land Geography, 2014, 37(6): 1264-1271.] [10] 高志剛, 劉偉, 韓延玲. 基于問卷調查的對口援疆經濟效應分析與提升策略——以新疆阿勒泰地區為例[J]. 新疆社會科學, 2015(4): 125-131; 164. [GAO Zhigang, LIU Wei, HAN Yanling. Analysis on economic effect and promotion strategies of partner assistance policy in Xinjiang—Based on the questionnaire survey in Altay area[J]. Xinjiang Social Sciences, 2015(4): 125-131; 164.] [11] 徐明. 城鎮化中的增長與城鄉消費差距——來自省際對口支援影響新疆發展的證據[J]. 產業經濟評論, 2022(5): 174-188. [XU Ming. Growth in urbanization and the gap between urban and rural consumption—Evidence from inter-provincial counterpart support affecting Xinjiangs development[J]. Industrial Economics Review, 2022(5): 174-188.] [12] 田祥利, 余正軍. 旅游援藏與西藏旅游目的地發展研究[J]. 資源開發與市場, 2015, 31(2): 249-252. [TIAN Xiangli, YU Zhengjun. Aiding for tourism in Tibet and Tibet tourism destination development research[J]. Resources Development and Market, 2015, 31(2): 249-252.] [13] 白洋, 李新靜, 張任飛, 等. 旅游援疆項目的時空演化及其驅動機制研究[J]. 資源開發與市場, 2022, 38(7): 890-896. [BAI Yang, LI Xinjing, ZHANG Renfei, et al. Research on the spatial-temporal evolution and driving mechanism of tourism projects as development aid for Xinjiang[J]. Resources Development and Market, 2022, 38(7): 890-896.] [14] 鄭世卿, 李平. 上海旅游援疆模式分析: 理論與實證[J]. 上海經濟, 2017(6): 25-33. [ZHENG Shiqin, LI Ping. The theory and empirical research on the mode of Shanghai providing tourism aids for Xinjiang[J]. Shanghai Economy, 2017(6): 25-33.] [15] 田祥利. 對口援藏資金投入對西藏中南地區旅游經濟發展的效果評估與建議[J]. 資源開發與市場, 2017, 33(1): 105-109. [TIAN Xiangli. Effect evaluation and policy recommendations of counterpart assistance capital input for south-center area in Tibet tourism economy development[J]. Resource Development and Market, 2017, 33(1): 105-109.] [16] 胡靜軒, 白洋. 援疆政策對新疆旅游經濟增長的影響研究[J]. 西南大學學報(自然科學版), 2022, 44(7): 160-168. [HU Jingxuan, BAI Yang. The study on influence of aid policy on tourism economy growth in Xinjiang[J]. Journal of Southwest University (Natural Science Edition), 2022, 44(7): 160-168.] [17] 李瑛. 旅游目的地游客滿意度及影響因子分析——以西安地區國內市場為例[J]. 旅游學刊, 2008, 23(4): 43-48. [LI Ying. An analysis of tourists satisfaction and influencing factors in tourist destinations: Taking Xian domestic tourism market as an example[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(4): 43-48.] [18] 王群, 丁祖榮, 章錦河, 等. 旅游環境游客滿意度的指數測評模型——以黃山風景區為例[J]. 地理研究, 2006(1): 171-181. [WANG Qun, DING Zurong, ZHANG Jinhe, et al. Study on the model of tourist satisfaction index about tourism environment: A case study of Huangshan mountain[J]. Geographical Research, 2006(1): 171-181.] [19] HUANG J H, MIN J C H. Earthquake devastation and recovery in tourism: The Taiwan case[J]. Tourism Management, 2002, 23(2): 145-154. [20] CLAVERIA O, TORRA S. Forecasting tourism demand to Catalonia: Neural networks vs. time series models[J]. Economic Modelling, 2014, 36: 220-228. [21] 王利輝, 劉志紅. 上海自貿區對地區經濟的影響效應研究——基于“反事實”思維視角[J]. 國際貿易問題, 2017(2): 3-15. [WANG Lihui, LIU Zhihong. Research on the effects of free trade area on local economy—Based on the“counter-factual” thinking[J]. International Trade Review, 2017(2): 3-15.] [22] 張少云. 論援疆工作的歷史發展、特點及成效[J]. 實事求是, 2017(2): 31-35. [ZHANG Shaoyun. On the historical development, characteristics and achievements of Xinjiang aid work[J]. Seeking Truth from Facts, 2017(2): 31-35.] [23] 張征宇, 曹思力. “新農保”促進還是抑制了勞動供給?——從政策受益比例的角度[J]. 統計研究, 2021, 38(9): 89-100. [ZHANG Zhengyu, CAO Sili. Does the NRPS in China increase or reduce labor supply? From the perspective of proportion of gainers[J]. Statistical Research, 2021, 38(9): 89-100.] [24] 單菲菲, 張雅茹. 邊疆民族地區對口支援政策的結構特征與歷史演進——基于1979—2019年的政策文本量化分析[J]. 中南民族大學學報(人文社會科學版), 2021, 41(4): 45-53. [SHAN Feifei, ZHANG Yaru. Structural characteristics and historical evolution of pairing support policies in border minority areas: Based on quantitative analysis of policy texts from 1979 to 2019[J]. Journal of South-Central University for Nationalities (Humanities and Social Sciences Edition), 2021, 41(4): 45-53.] [25] 付才輝. 市場、政府與兩極分化——一個新結構經濟學視角下的不平等理論[J]. 經濟學(季刊), 2017, 16(1): 1-44. [FU Caihui. Market, government and polarization: A theory of inequality from the perspective of new structural economics[J]. Chinese Journal of Economics (Quarterly Review), 2017, 16(1): 1-44.] [26] 徐明. 財政轉移支付帶來了地區生產效率提升嗎?——基于省際對口支援與中央轉移支付的比較研究[J]. 統計研究, 2022, 39(9): 88-103. [XU Ming. Does fiscal transfer payment bring about regional productivity improvement? Based on a comparative study of inter-provincial counterpart assistance and central transfer payment[J]. Statistical Research, 2022, 39(9): 88-103.] [27] 徐明. 省際扶貧政策中的政府財政支出乘數效應研究——對新疆大型對口幫扶實踐的實證分析[J]. 民族研究, 2022(5): 38-56; 136. [XU Ming. Research on the multiplier effect of government expenditure in inter-provincial poverty alleviation policies: Empirical analysis of large-scale counterpart assistance practice in Xinjiang[J]. Ethnic Studies, 2022(5): 38-56; 136.] [28] 白洋, 胡靜軒, 陳春燕, 等. 旅游援疆效率的區域差異和影響因素——基于三階段DEA和Tobit模型[J]. 干旱區地理, DOI:10.12118/j.issn.1000-6060.2022.422. [BAI Yang, HU Jingxuan, CHEN Chunyan, et al. Regional differences and influencing factors of efficiency of tourism aid for Xinjiang: Based on three-stage DEA and Tobit model[J]. Arid Land Geography, DOI:10.12118/j.issn.1000-6060.2022.422.] [29] 趙磊, 方成. 城旅融合的經濟增長空間效應研究——基于空間動態面板數據(SDPD)模型的實證分析[J]. 中國軟科學, 2021(11): 67-79. [ZHAO Lei, FANG Cheng. Spatial effects of integration of tourism and new urbanization on economic growth: Empirical evidence based on spatial panel data model[J]. China Soft Science, 2021(11): 67-79.] [30] 呂雁琴, 張婷, 陶德金. 創新驅動、產業融合與旅游產業結構演化——基于新疆旅游產業融合創新的分析[J]. 價格理論與實踐, 2019(12): 174-177. [LYU Yanqin, ZHANG Ting, TAO Dejin. Innovation driven, industrial integration and the evolution of tourism industry structure[J]. Price Theory and Practice, 2019(12): 174-177.] [31] 劉震, 楊勇, 程玉. 消費升級與旅游經濟增長: 機制識別與經驗證據[J]. 華東經濟管理, 2021, 35(10): 82-92. [LIU Zhen, YANG Yong, CHENG Yu. Consumption upgrading and tourism economic growth: Mechanism identification and empirical evidence[J]. East China Economic Management, 2021, 35(10): 82-92.] [32] ABADIE A, GARDEAZABAL J. The economic costs of conflict: A case study of the Basque country[J]. American Economic Review, 2003, 93(1): 113-132. [33] 侯志強, 曹咪, 吳貴華. “一帶一路”倡議的入境旅游政策效應——福建省經驗數據的實證[J]. 華僑大學學報(哲學社會科學版), 2021(4): 62-76. [HOU Zhiqiang, CAO Mi, WU Guihua. The policy effect of inbound tourism of “the belt and road”initiative—Case study of empirical data of Fujian province[J]. Journal of Huaqiao University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2021(4): 62-76.] [34] ABADIE A, DIAMOND A, HAINMUELLER J. Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of Californias tobacco control program[J]. Journal of the American Statistical Association, 2010, 105(490): 493-505. [35] 賴柑地, 張應武. 國際旅游島建設的經濟增長效應及其影響路徑——基于海南的經驗分析[J]. 熱帶地理, 2020, 40(6): 1117-1126. [LAI Gandi, ZHANG Yingwu. Economic growth effect and influence path of international tourism island construction: An empirical analysis based on Hainan[J]. Tropical Geography, 2020, 40(6): 1117-1126.] [36] 趙磊. 旅游發展與經濟增長——來自中國的經驗證據[J]. 旅游學刊, 2015, 30(4): 33-49. [ZHAO Lei. Tourism development and economic growth: Empirical evidence from China[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(4): 33-49.] [37] 侯新爍, 劉萍. 文化消費試點政策能否推動地區旅游經濟增長?[J]. 消費經濟, 2023, 39(2): 70-80. [HOU Xinshuo, LIU Ping. Can the pilot policy of cultural consumption pry the development of regional tourism economy?[J]. Consumption Economy, 2023, 39(2): 70-80.] [38] 劉震, 楊勇, 眭霞蕓. 互聯網發展、市場活力激發與旅游經濟增長——基于空間溢出視角的分析[J]. 旅游科學, 2022, 36(2): 17-43. [LIU Zhen, YANG Yong, SUI Xiayun. Internet development, market vitality and tourism economic growth: Based on the perspective of spatial spillover[J]. Tourism Science, 2022, 36(2): 17-43.] [39] 劉春濟, 馮學鋼, 高靜. 中國旅游產業結構變遷對旅游經濟增長的影響[J]. 旅游學刊, 2014, 29(8): 37-49. [LIU Chunji, FENG Xuegang, GAO Jing. Changes in the structure of the tourism industry and their effect on the growth of the tourism economy in China[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(8): 37-49.] [40] 計小青, 趙景艷, 喬越. 慕“名”而來的經濟效應存在嗎?——基于合成控制法對縣市更名經濟效果的分析[J]. 旅游科學, 2020, 34(5): 17-39. [JI Xiaoqing, ZHAO Jingyan, QIAO Yue. Is there any economic payoffs of attractive names?—An analysis of the economic effects of renaming a county and county-level city based on synthetic control method[J]. Tourism Science, 2020, 34(5): 17-39.] [41] 傅蘊英, 宋沁蓓, 康繼軍. 自然災害型重大危機事件對區域旅游業沖擊的效果評估: 基于合成控制法的量化研究[J]. 旅游學刊, 2019, 34(6): 124-134. [FU Yunying, SONG Qinbei, KANG Jijun. Evaluation of the impact of disaster crisis on regional tourism: Based on the synthetic control method[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(6): 124-134.] Evaluation of the Policy of Pairing-assistance to Xinjiang for Tourism-related Economic Growth XIE Xia1,2, ZHAO Dongying1,2, LIANG Zengxian1,3, GAO Jun1,3 (1. Key Laboratory of the Sustainable Development of Xinjiangs Historical and Cultural Tourism, Urumqi 830046, China; 2. College of Tourism, Xinjiang University, Urumqi 830046, China; 3. School of Tourism Management, Sun Yat-sen University, Zhuhai 519082, China) Abstract: The policy of pairing-assistance to Xinjiang demonstrates the superiority of the socialist national system, and is of great significance in terms of the strategy of developing western China and expanding economic development in the region. As a strategic barrier in northwest China, a prominent element of the Silk Road Economic Belt, and a key domestic and international market, Xinjiang occupies a special strategic position in relation to the overall work of the Party and the state. For historical, natural, and geographical reasons, Xinjiang continues to lag behind the average national level of development, and thus the provision of assistance aimed at transforming Xinjiang into a strong tourist-based economy is seen as a key driving force behind Xinjiangs economic and social development. However, most previous studies have focused on the relationship between the policy of pairing-assistance to Xinjiang and tourism, and there is a lack of empirical studies on regional heterogeneity and the underlying mechanism of the economic effects of tourism. Therefore, using panel data for 11 Chinese provinces from 2000 to 2019, in this study, we use the synthetic control method to evaluate the effects of the policy of pairing-assistance to Xinjiang on tourism-related economic growth, while analyzing regional heterogeneity and the underlying mechanism. The results show that: First, the policy of pairing-assistance to Xinjiang has had a positive effect on the tourism-related economy, especially since 2015. Second, there is regional heterogeneity in terms of tourism-related economic growth, with northern Xinjiang experiencing greater growth than southern Xinjiang. Third, our analysis of the mechanism underlying the effect of pairing-assistance to Xinjiang on tourism-related economic growth reveals that the policy promotes the growth of the tourism-related economy in Xinjiang by stimulating the tourism market, optimizing the tourism employment structure, and strengthening the available human resources. This study makes two theoretical contributions to the literature. First, we theoretically analyze the effect of the policy of pairing-assistance to Xinjiang on tourism-related economic growth, through which we not only clarify the logic underpinning the policy, but also enrich theoretical knowledge of tourism-related policies in the context of regional economies. Second, by analyzing the regional heterogeneity in relation to the effects of the policy of pairing-assistance to Xinjiang and the underlying mechanism by which the policy affects tourism-related economic growth, we provide a scientific basis for further improving the effects of the policy on tourism, as well as support for decision-makers in both the central government and the provinces aiming to develop more targeted aid programs for Xinjiang in the future. Keywords: pairing-assistance to Xinjiang; tourism-related economic growth; synthetic control method; Xinjiang [責任編輯:周小芳;責任校對:王? ? 婧]