“乖小孩”與“好父母”

李竹賢,張驍鳴

[摘? ? 要]文章以親子旅游中圍繞“乖小孩”展開的社會話語為切入點,以親子互動過程為考察重心,探究親子旅游體驗與教育之間的實際關聯。文章借鑒了教育現象學理論,采用了半結構式訪談和焦點訪談的調研方法,結合兒童繪畫和作文、照片以及父母提供的朋友圈圖文等材料,將親子旅游中的基本行為互動結構梳理為:“好父母”的“輕學校”“見世面”“尊喜好”等行動以及“乖小孩”的“不亂跑”“敞開玩”“玩中學”“好狀態”“給面子”等表現。由此進一步指出,親子旅游中圍繞兒童教育的核心互動形式——“雙向性”情感互動,它既是實現兒童教育目標的手段,也理應成為教育目標之一。這種親子旅游中“雙向性”情感互動的意義首先在于,“乖小孩”與“好父母”在旅游語境中有機會更充分地表達差異化的訴求,突破日常生活互動中的慣例化與模糊性。其次,親子間“雙向性”情感互動的意義還在于,它揭示了以共同成長為要義的親子教育的實質內涵。研究從“乖小孩”這一日常話語作為切入點的方法路徑選擇,有利于凸顯人們習以為常的生活表象背后容易被忽視的教育意義;而對親子旅游互動的“雙向性”特征的強調,有利于將親子旅游從一般性的“兒童教育”推進到富含情感意蘊的“親子教育”,并為親子旅游與教育的結合發展提供明確的實踐參考。

[關鍵詞]親子旅游;兒童教育;乖小孩;好父母;親子互動

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2023)09-0118-14

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2023.09.011

引言

隨著中國80后、90后父母的兒童教育意識的逐漸增強,且他們也普遍認可旅游作為一種非正式教育的重要性,親子旅游得以迅速發展,并成為現代旅游業的一個重要組成部分。然而,帶孩子出游并非易事。在知乎、百度貼吧等網站上都有類似“帶孩子旅行會很麻煩嗎”的討論,父母大多擔心因為孩子的不聽話(如吵鬧)而影響自己和其他游客的旅游體驗。各類社交媒體平臺如馬蜂窩、小紅書等都有諸多相關的親子旅游攻略,給父母提供如何讓孩子乖乖聽話的方法1。如果孩子表現好,父母則會在旅游中或旅游后對自己的“乖小孩”大肆贊揚,比如一位媽媽對于孩子在一路舟車勞頓的情況下能表現得“始終很乖很配合……非常安靜乖巧”,感到非常滿意2。還有的父母覺得孩子常常出乎自己的預料,在旅游中不僅沒有給自己惹太多麻煩,還變得比平時更加乖巧懂事3。因此,無論是從旅行前的擔憂、旅游過程中的體驗還是旅游后的感受和評價來看,“乖小孩”被視為中國親子旅游中所常見的父母對孩子的基本要求和期待,理應成為親子旅游中一個值得關注的社會話題。

實際上,“乖小孩”背后所涉及的兒童培養與教育問題也是教育學所關注的重要主題。無論從親子旅游的實際過程還是從“乖小孩”的使用語境來說,親子間的互動性都值得特別關注。然而,目前關于“乖小孩”的研究大多只停留在定性討論層面,經驗研究較為匱乏,其中,結合具體情境展開的經驗研究則更少。在有關旅游的兒童教育問題的研究中,大部分也偏向于呈現親子互動為兒童教育所帶來的積極影響,尚未看到美好愿望背后親子互動本身的高度復雜性。總體上,在親子旅游體驗研究中,兒童的聲音尚未受到足夠的重視,他們的旅游體驗往往是間接地通過成人的視角來揭示的[1-2]。雖然已有研究開始納入父母和孩子雙方的視角去探討親子的旅游體驗[3-5],但其關注重點在于體驗的差異特征識別,所呈現的“親”與“子”的體驗相對獨立乃至割裂,鮮有研究在關注差異的同時從親子互動過程本身去探討差異化體驗的影響。

從兒童教育議題來考察親子旅游,不僅有必要關注親子雙方各自的旅游體驗,更需充分挖掘親子互動的復雜性和多樣性,以充分呈現父母與孩子在旅游過程中的教育張力。基于此,本研究所提出的核心研究問題為:親子旅游中的“乖小孩”現象反映了哪些典型的親子互動過程,其背后具有怎樣的富含張力的互動機制?研究者將嘗試以親子旅游中圍繞“乖小孩”展開的社會話語為切入點,以親子互動過程為考察重心,探究親子旅游體驗與教育之間的實際關聯。

1? 文獻回顧

1.1? 親子旅游與兒童教育

旅游活動以其突出的“寓教于游”價值,已被父母視為促進兒童全面、個性化發展的重要手段。一方面,旅游可以將課堂知識置于真實的情境之中,為兒童提供多樣的學習機會,促進他們對所學知識的理解和把握[6-7];另一方面,旅游還能超越課堂,不僅能擴展兒童的視野和知識面[8-9],還能幫助他們培養耐心和靈活性等社會技能[9]。此外,旅游中改善的家庭關系也能為兒童的學習提供更有利的環境[6, 10],比如Wu等[10]指出,家庭旅游能增強家庭的凝聚力和促進彼此間的溝通,家庭成員能在更輕松的環境中分享過去的經驗和自身的價值觀,甚至是私人和敏感的話題,這有助于兒童獲得與家庭相關的知識。因此,越來越多的父母意識到旅游作為一種非正式教育的重要性[11],甚至將其視為一種“好的育兒方式”[12]。在旅游中,大多數的父母會精心安排各種親子活動來實現其有關兒童教育的目標[13],即通過寓教于樂、寓教于游的形式,向兒童傳遞健康的旅游生活方式和積極向上的價值觀念,提升兒童的學習能力,并推動其社會化進程[5,14-19]。因而,親子旅游中的父母并不是沒有目的的度假者,而是用心的教育者[20]。Carr也認為,父母與孩子一起度假的主要動機是成為“好父母”[12],并構建一個“幸福家庭”的理想家庭形象[21-22]。而在中國的語境之下,旅游中的兒童教育問題被父母置于十分重要的位置,以兒童教育為首要動機的親子旅游模式尤為突出,但相關研究還較為匱乏[13]。

在有關旅游中的兒童教育研究中,大部分偏向于呈現親子旅游對兒童教育所帶來的積極影響。這主要是因為大多數研究是從親子旅游動機和功能的角度來探討兒童教育議題,但很少深入探究與兒童教育相關的親子旅游體驗的構成與類型,以及親子旅游促進兒童教育的可能路徑及其效果。實際上,親子旅游并非如父母預想的那么美好與順利,旅途中的親子沖突十分常見[4,22-25],它們顯然會影響到兒童教育功能的實現。Cullingford認為,兒童雖然會通過海外觀光度假在教育層面有所收獲,但是在他們眼里,這些都不一定是美好的假期回憶[26]。Small的研究也佐證了這一點,即積極的童年假期回憶是和開心、刺激的情感聯系在一起的,而這些情感與學習和教育缺少緊密的關聯[27]。對于學習和教育的效果,也并不一定能盡如人意,例如Poria等發現,親子旅游并未顯著提高兒童的地理知識水平[28]。因此,對親子旅游中的兒童教育研究不能只停留在動機和功能層面,應當看到美好愿望背后親子互動本身的高度復雜性。

此外,在親子旅游體驗的相關研究中,兒童通常被視為被動的主體[29],且對兒童的旅游體驗研究成果尚顯不足[12,26-27,30]。然而,隨著兒童在家庭旅游和休閑中的影響越來越突出,旅游研究者對兒童的關注度也逐漸提升[23,31-32]。已有研究開始突破調研障礙,直接對兒童群體展開調研,其中,大多數研究納入了成人和兒童雙方的視角,重點進行了體驗的差異特征識別。例如由于代際差異,父母和兒童在旅游偏好上存在較大的不同,父母往往對文化類、遺產類等具有教育性導向的目的地表現出更為強烈的興趣[3],他們更關心旅游的教育性結果和在旅行中所形成的社會認同[33-34]。但是,兒童通常期望在旅游時獲得社交性和娛樂性的體驗[34],希望在家人的陪伴下參加豐富有趣的活動,體驗各種新鮮事物[3-5,25,27]。但上述研究所呈現的“親”與“子”之間的體驗相對獨立,甚至存在割裂的情況,鮮有研究在關注差異的同時,從親子互動本身去理解同一過程對于雙方體驗形成的差異化影響。此外,Fu和Lehto在對中國家庭旅游的研究中發現,親子旅游體驗不只存在差異和矛盾,父母和兒童也能找到彼此的共性,從而在旅游中和諧相處[35]。因此,親子旅游體驗是一個既有親子沖突又總體和諧的整體。研究者應看到親子旅游體驗的整體性和復雜性,在納入兒童的視角的同時,關注兒童與成人的互動與關系[14, 34],從父母和孩子的雙重視角呈現更為動態的、整體的親子旅游體驗。

1.2? “乖小孩”的概念與塑造

兒童的培養和教育問題是教育學關注的重要主題之一,而“乖小孩”概念涉及把兒童教育成什么樣的人、如何培養等問題,教育學界對此也展開過廣泛的討論。“乖小孩”象征著某種角色期待與角色規范,兒童往往以“乖小孩”為標準來調適自身,以適應這一社會角色[36]。而這一社會角色的背后是整個社會的價值取向,通常由成人所決定,且沒有剛性的標尺[36]。用“乖小孩”要求兒童其實是以一種成人的標準訓練兒童,推動兒童的人格發展和社會化進程,以滿足兒童進入社會的各種需要,尤其是心理發展的需要[37]。父母是兒童的第一交往對象,更是他們習得社會規則的重要來源。因而,父母在與兒童的互動中對兒童進行教育的目標和策略都會深刻地影響上述的社會化進程[38]。由此,對“乖小孩”相關現象的探討應注重“乖小孩”所處的社會情境,同時,要尤為關注親子互動行為,綜合運用訪談法、觀察法等多種研究方法對現象進行多維度、多層次地挖掘和分析[38]。

不過,目前關于“乖小孩”的研究大多只停留在定性討論層面,經驗研究較為匱乏。在有關“乖小孩”的概念內涵方面,學界尚未形成統一的定義。有研究認為,“乖小孩”是“聽話”的小孩,即在家聽父母和其他長輩的話、在學校聽老師的話,能遵守成人所設置的規矩[39-42]。另有一些研究從“乖”這個限定詞出發來界定“乖小孩”,認為其最重要的特征是“乖巧”,即對長輩順從、“識相”,甚至還會迎合、奉承,把別人尤其是長輩的需要放在首位[40,43]。還有的從成人角度出發,認為只要孩子對長輩有禮貌、懂規矩,像個“小大人”,就是討人喜歡的“乖小孩”[40]。“乖小孩”概念的模糊性可能源于日常生活情境的復雜性,在某些情境下被視為不友好的行為可能在其他情境下轉化為合理行為[44]。但即使在不同的情境之下,“乖小孩”的不同內涵之間也可能存在一定的共性,關鍵在于對這些特定情境加以識別和分析。

總體上,研究旅游情境中的“乖小孩”現象,不僅可以豐富與“乖小孩”相關的社會話語和社會觀念研究,從特定情境給予“乖小孩”以更為清晰、細致的理論闡釋,還能通過與日常生活中的“乖小孩”現象展開對比,反觀旅游情境在兒童教育問題上的特殊性及其不同于日常生活的價值。

2? 研究設計與實施

2.1? 方法論基礎與研究設計

本研究以教育現象學為方法論基礎,主要有如下3點考慮。首先,教育現象學是在教育學諸領域中尤為注重經驗研究的學派[45],而本研究對旅游中“乖小孩”問題的探究正是立足具體情境進行的經驗研究,即關注旅游情境中的父母和孩子在教育問題上的真實體驗。其次,教育現象學強調開放性地理解經驗世界和特定的教育生活情境,即懸置相關的理論和先見,關注具體的、真實的生活體驗,而本研究對親子旅游體驗的探究也不應受限于已有的教育動機和功能等慣常角度,而應該立足體驗本身。再次,教育現象學極為注重成人和兒童的互動[46],而本研究也高度關注兒童與成人的互動與關系,期待從父母和孩子的雙重視角呈現更為動態的、整體的親子旅游體驗。

在具體的研究操作上,教育現象學強調直觀的理解,沒有固定的技術性程序或特定的機械模式[47],但也提供了一些探尋教育生活體驗的本質和意義的方法原則,從而區別于其他研究取向[48]。這些原則以3個策略性步驟構成:面向實事,搜集材料;理解現象,提煉主題;持續反思,文本寫作。三者之間存在著相互滲透、不斷推進的動態關系。在經驗資料搜集的方法上,本研究主要采用了半結構式訪談和焦點訪談方法,同時,結合兒童繪畫和作文等材料,在訪談父母過程中也搜集了相關照片及其微信朋友圈的圖文。訪談問題緊扣著在旅游情境中對“乖小孩”這個詞語的具體使用來展開。從搜集資料開始,研究者就堅持不斷展開研究反思,特別是根據初步分析結果對下一步資料搜集工作加以調整,持續性地在搜集與分析資料中循環往復、交互啟發,直至信息飽和并提煉出本土化概念,力圖用清晰的語言對“乖小孩”的意義結構加以整體呈現。本研究調研對象為四川省梓潼縣文昌第二小學校六年級某班全體學生(23名男生,23名女生;年齡12~13歲;12名獨生子女,34名非獨生子女)及部分父母(12名父親,23名母親;年齡30~45歲)。選取這一群體的原因主要在于:其一,這是一個普通縣城的普通小學,“旅游”對于絕大多數父母及其子女來說都是具有非慣常意義的特殊活動,有利于識別和分析他們的旅游體驗;其二,研究者之一即畢業于此,能夠熟練使用當地方言,有利于拉近研究者與受訪對象的距離,而文化的相通也有助于更好地理解受訪對象;其三,所選學校總體師生關系、老師和學生父母的關系良好,在校學生的壓迫感不強,相對輕松的氛圍有利于研究的開展,減少了研究者在進入之初就已經存在的權力關系不平等問題;其四,選擇六年級的兒童是因為本研究所要探究的“乖小孩”涉及對抽象概念的理解與表達,根據發展心理學的觀點,處于學齡期末尾的六年級兒童具備必要的抽象思維能力和充分的表達溝通能力[49-50]。此外,在調研過程中,研究者也鼓勵親子雙方回憶孩子“小時候”的故事,或者請父母講述所見到的其他不同年齡段孩子的旅游故事,爭取在一定程度上補充不同年齡段的內容以備后續分析。

本研究的實地工作包含預調研(2020年12月23日—2021年1月8日)和正式調研(2021年4月5日—5月1日)兩個階段。預調研階段的主要工作是和兒童熟悉、建立信任,并對部分兒童在校內進行初步的訪談,為正式訪談框定方向和關注點。正式調研主要以訪談為主。在對兒童進行一對一的正式訪談前,需要運用一些方法來激發他們的表達[1,4]。兒童繪畫是現有研究中所常用的一種方法,也已有部分研究通過繪畫直接考察兒童的旅游體驗[5]。但兒童作品的背后似乎總有父母或老師的影子,研究者很難判斷兒童繪畫的“真實性”[51]。因此,本研究并未直接對兒童繪畫進行系統性的分析,而是以繪畫的內容作為切入點,引發兒童的回憶與討論。本研究除了采用繪畫的形式之外,還加入了寫作文的形式,因為研究者在預調研期間發現這兩種形式是所調研兒童群體常用的表達形式。因此,研究者將作文和繪畫(以“一次難忘的旅游”為題)作為輔助訪談的工具(搜集了17幅畫和29篇作文),以具體的旅游互動為切入點,以利于引發兒童的回憶,輔助他們快速進入話題,展現有關“乖小孩”的豐富細節。

然后,根據兒童訪談的情況(46名調研對象中僅有1人未接受訪談),邀請部分父母單獨進行半結構式訪談。在對兒童和父母訪談的中后期,本研究已經形成了初步的理論框架,但仍有一些重要問題尚未得到深入挖掘。因此,在單獨訪談的基礎上,本研究加入了兒童的焦點訪談(6組,總時長約為6小時,共22人參與),原因在于:一是可以針對在個體訪談中發現的重要問題進行深入討論;二是能對已有的想法和初步形成的理論框架進行佐證和修正;三是這種由幾名兒童一起參與的研究形式會在一定程度上減少研究者給兒童所帶來的壓迫感,有利于兒童更自由地表達自己。

由于涉及兒童這一特殊的研究群體,研究者在有關兒童研究倫理方面做了細致的考慮、安排、記錄和自省。在整個研究過程中,研究者以不同的形式事先向學校負責人、相關老師、父母和兒童本人征得了同意,對自身和兒童之間的權力動力機制也保持高度敏感性,充分尊重他們的意愿,規避可能的倫理風險[52]。

2.2? 資料分析與整理

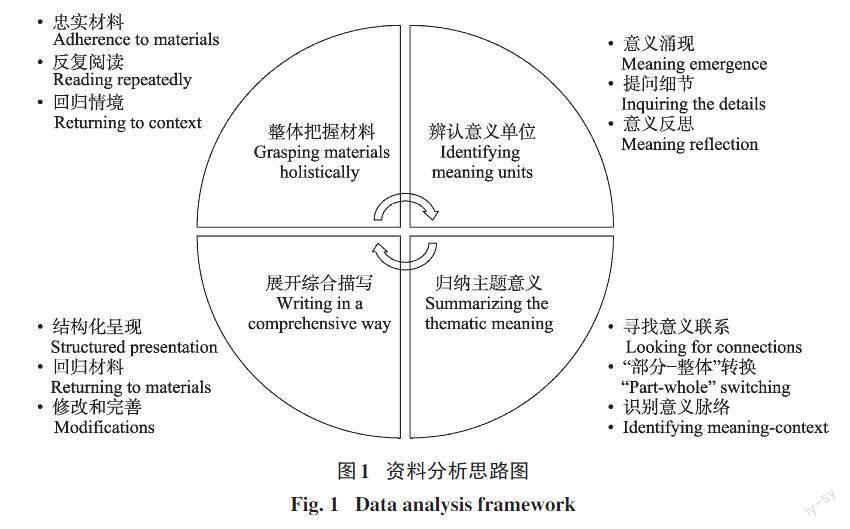

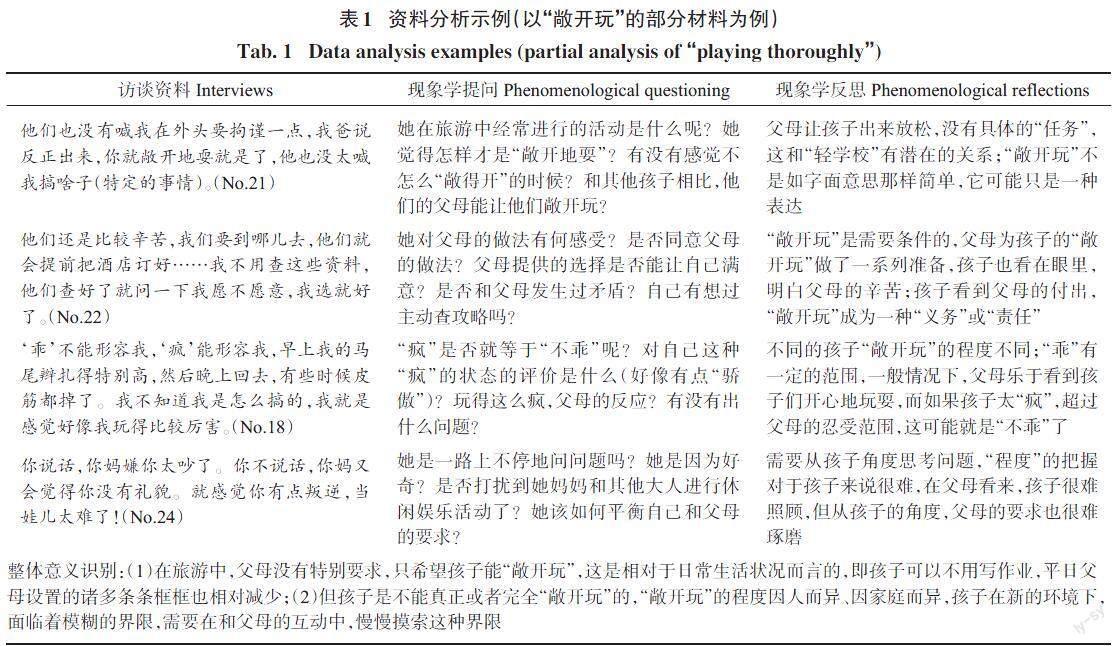

本研究主要依憑教育現象學倡導的現象學闡釋方法,一是考慮到其處理的現象主題與本研究的主題密切相關,二是因為以Max van Manen為代表的教育現象學家所發展的“意義給予方法”(meaning-giving methods)有助于揭示互動行為背后的深層內涵,為研究者提供超越現象本身的豐富啟發[53]。而現象學的闡釋分析是一個復雜、富有創造性的活動,沒有固定的規則和程序[54],但通常會由反復閱讀、辨認意義單位、歸納主題、綜合描寫等幾個相互推進的階段共同構成[55](圖1)。

首先,研究者將訪談錄音轉換為文字材料,忠實記錄受訪者的原始用詞,懸置自己的已有經驗和成見,然后反復閱讀訪談文本,將自身帶入原始材料所描繪的情景之中,實現對材料的整體性把握1。其次,不斷地對故事進行現象學的提問和反思,辨認和關注其中涌現出的基本意義,此時,研究者既要基于文本,又要超越文本,尤其需要敏于發掘可能的隱含意義[56]。再次,研究者需要尋找意義之間的聯系,從全局上再次整體性地把握材料,發現并嘗試陳述蘊含其間的意義脈絡,并在“整體”與“部分”之間不斷來回轉換(資料分析示例如表1所示)。最后,研究者需要對較為貼近意義脈絡的文本再次進行修改和完善,用清晰的結構呈現蘊藏于材料中的意義,并完成綜合性寫作。

3? 研究發現

圍繞著旅游情境中的“乖小孩”這一社會話語,本研究從有關的親子旅游體驗中總共發現8個主題意義。一個重要的發現是,在人們熟用也熟知的針對孩子的“乖小孩”話語以外,也有一套針對父母的“好父母”話語,它被人們“熟用”而不一定“熟知”,也就是在觀念上往往未能引起充分的注意。本研究將“乖小孩”或“乖”的社會語言現象作為研究切入點,而“好父母”則是在研究過程中被發現其必然在場而又往往在觀念上“隱身”的另一面。這些基本發現突出地反映了親子旅游本身的“互動性”特征:一方面,在父母和孩子眼中,父母帶孩子出去旅游,有著“輕學校”“見世面”和“尊喜好”的想法和行動,這些都可能成為旅游中“好父母”的標志;另一方面,有了父母的付出和期盼,孩子需要做到“不亂跑”“敞開玩”“玩中學”“好狀態”與“給面子”,這樣才能被稱為“乖小孩”。而“好父母”與“乖小孩”互動的背后是“雙向性”的情感聯結與互動,親子針對具體教育實踐的溝通在借助這種情感聯結和互動的同時,也在不斷加強這種親子間的情感和教育關系。

3.1? “好父母”與“乖小孩”的基本行為互動

3.1.1? ? “好父母”的期望與行動

在旅游時,“好父母”往往主動和孩子達成“輕學校”的約定或者默契,即在旅游中不能談學校學習,讓孩子從日益繁重的學業中解脫出來[12, 26],擁有更多的自由玩耍的時間[24]。但對于父母來說,“輕學校”背后的深層邏輯其實還是重視學校、重視學習,即讓孩子在沉重的學業壓力中暫時得到緩解,并希望他們在修整之后重新投入學習。一位媽媽回憶說:“我一直就跟他說,‘我們耍就要開開心心地耍,但是一旦學習的時候,希望你把心用到學習上,你耍的時候就不要想到學習。我就是想讓他放松一下。”(No.6媽媽)有時,父母會把旅游作為一種學習的獎勵或者鼓勵,日常生活中“乖巧的兒童”更有機會和父母去旅游[13]。但多數父母感覺旅游對學習的激勵效果并不顯著和持久,他們普遍轉向更加珍視其中的情感安慰,即只要孩子在旅游中玩得開心,他們也就獲得滿足。在此方面,的確也很少有孩子將旅游作為學習的動力(尤其是這種方法用多了之后更容易失效),他們更看重的是只要父母答應了他們要出去旅游,則無論考試結果怎么樣都會出發,這更能讓孩子感覺到父母的尊重,對父母的信賴也得以強化。

在“輕學校”的前提之下,“好父母”還希望帶孩子出去“見世面”。父母認為,只有讓孩子從學校繁重的學習中解脫出來,孩子才能放松身心,才能看到和領悟更多的東西。在“見世面”的內涵上,父母不僅希望孩子能獲得多樣化的知識,他們還考慮得更加長遠,如開闊眼界[15]、提升社會交往能力[15, 57]或者塑造“三觀”等(圖2)。因此,在“見世面”的內容上,父母往往具有較強的目的性,例如表現為選擇大城市或者歷史文化特色更為突出的目的地。雖然多數父母對孩子在知識和視野上的改變有著強烈的愿望,但他們認為整個過程應該是自然而然的,不需要刻意強調“見世面”,有一種只是“帶孩子出去看看”的感覺。因為他們擔心太過強烈的情感表達會給孩子造成太大的壓力,從而讓孩子產生抵觸情緒。而孩子傾向于指出父母的意識和行動當中的某種“刻意”,有一種“帶我去見世面”的感覺。他們對此也表現出認同和“領情”,并樂于從父母那里汲取知識或在父母特意安排的鍛煉下得到成長,在此過程中他們和父母的情感交流也變得更加頻繁。

為了更好地“見世面”,“好父母”會選擇“尊重”孩子的喜好。因為如果孩子不喜歡父母所安排的活動,他們不僅無法增長見識,還可能破壞全家的旅游體驗。但是,父母會根據其想讓孩子“見世面”的內容有選擇性地尊重孩子的喜好,甚至引導孩子去喜歡父母所喜愛的東西,“創造”孩子的新喜好。父母在征求孩子意見的時候雖然希望孩子能有自己的想法,但通常只是把孩子的意見納入考慮范圍之內,并不會完全照收照辦,總體上還是希望孩子能聽從自己的安排。因為父母所定的計劃已經對孩子的喜好有所考慮,并且會以成人的身份在兒童的“成長”和“需要”之間做出孩子自己所無法完成的權衡[13]。孩子也大多能感受到父母對自己的尊重以及父母在旅游安排中的“良苦用心”[13],但他們也意識到父母不是完全尊重他們的喜好,有的甚至認為父母只是想讓他們選擇父母所預想好了的東西,所以在做選擇時要去猜測父母內心的想法。但大多數時候他們并不知道父母究竟怎么想,猜錯時會被批評為考慮不成熟,不說又會被認為是沒主見,所以往往造成“說也不是,不說也不是”的局面,怎么做都是“不乖”,這讓他們承受了不小的心理壓力。

3.1.2? ? “乖小孩”的回應與表現

面對“好父母”的期望和行動,孩子也做出了一系列的回應,從個體和家庭兩個層面努力地成為“乖小孩”。在個體行為層面,“不亂跑”即不做任何有安全隱患的事是對“乖小孩”的底線要求。孩子普遍明白“不亂跑”的重要性,即在陌生的環境下主動保障自身安全。同時,他們也能夠對父母的“管束”表示出理解,一位孩子這樣說道:“我有時候就會這樣(亂跑),就感覺好像自己不太乖。感覺大人確實比較擔心安全,我很能理解(他們),主要是因為我可以站在他們的角度去想:如果我是他們,我的女兒離開自己視線是怎樣的一個心情,我可以理解的。”(No.18)但在“不亂跑”的同時,“乖小孩”還需要做到“敞開玩”,即暫時地而又徹底地從學習中解脫出來,對旅游世界充滿好奇并積極探索。因此,孩子對于父母的“管束”呈現出糾結和矛盾的狀態(圖3)。他們既希望父母給予他們較大自由度,讓他們能夠充分接觸旅游中的各種新鮮事物,又認為父母的“管束”不僅是“敞開玩”的安全保障,還是關心自己的表現,他們希望“被看見”和被重視的情感在旅游中變得尤為強烈。此外,“乖小孩”還需要在“敞開玩”的過程中有所收獲,即做到“玩中學”,在“學習”和“游戲”之間實現一種平衡[13]。孩子十分樂于在旅游中接觸新事物,只是他們的主要目的是獲得快樂[25],他們不希望讓旅游中的學習變成任務,因而更加期待和父母一起探索,在輕松的學習中拉近和父母之間的情感距離。孩子們很直率地表達了對于比較生硬的“玩中學”安排的反感:“我覺得我每次出來旅游的素材都特別多,然后我寫的話就特別繁瑣,反而寫不好。反正我覺得我出去最好不要寫作文,如果我出去要寫作文的話,我真的不想去。”(焦點訪談2 No.24)“家長本意是好的,但是出去耍最重要的就是放松心情,寫作文就很破壞心情。”(No.5)

在家庭層面,“乖小孩”有義務在旅游過程中維持全家的“好狀態”,這類似于讓整個家庭處于Gram所提出的“好氛圍”(good atmosphere)之中[4]。孩子需要做到少和家人鬧矛盾,有較強的家庭和集體觀念,能為他人考慮,不以自己為中心。這也呼應了Lehto等[58]所提出的旅游的陌生環境能催生孩子更為強烈的家庭感,逐漸用“我們”而不是“我”和“你”來思考問題。父母和孩子都認為旅游中“開心”最重要(圖4),因此,都會盡量避免在旅游過程中爆發沖突,盡可能通過協商等形式調和矛盾。這需要父母和孩子都愿意“講道理”,都需要反省自身和做出改變。下面這位孩子的態度有一定代表性:“父母雖說是很偉大的人物,但也不是神仙,也會犯錯。我覺得我們應該有一顆包容、寬容的心對待這個事情,出去玩的時候,有時候我爸和我吵架了,如果我爸說得太過分,我爸也會找我來道歉,我媽也是。”(No.2)在維系家庭內部的“好狀態”之外,“乖小孩”還需要給自己和父母面子,注重維護家庭的外部形象。“乖小孩”會在旅游過程中主動約束自己,給他人留下好印象,這會讓他們感到很有“面子”。與此同時,“乖小孩”還需要給父母面子,即不和父母當眾爭吵、順從父母的意見。在“給面子”的過程中,孩子已經逐漸將自己與父母、家庭聯系在了一起,明白自己的行為會影響到別人對自己家庭的評價[59],在這一點上,不少孩子表現出一種情感上的細膩乃至是某種成熟,例如“有禮貌不只是提升在別人心目中的地位嘛,也跟照顧自己父母的面子有關。(要不然)別人就會覺得我的父母沒有把我教好啊,就說家教不好,所以說出去耍還是要乖一點的。”(No.5)不過,對很多父母來說,面子問題顯然沒有孩子的成長那么重要,他們更樂意將看似傷面子的行為視為孩子成長道路上的必然現象,即“養孩子的都知道”。(No.39爸爸)總體上,旅游中“快樂第一、面子第二”的潛在原則在此依然重要,大家都愿意盡快走出因為丟面子和傷面子而產生的不愉快,繼續享受美好的親子旅游時光。

值得注意的是,“乖小孩”在個體層面的表現也會影響“好狀態”的維持以及能否讓父母和孩子都有“面子”,這主要體現在親子圍繞“不亂跑”“敞開玩”和“玩中學”所產生的矛盾以及對矛盾的處理方式上,比如孩子不注意安全問題,做不到“不亂跑”,父母可能會當眾批評孩子甚至產生爭吵,這對內可能會影響孩子和父母的旅游“好狀態”,對外也會讓父母和孩子沒有“面子”。而“乖小孩”在家庭層面的旅游狀態也會反過來影響孩子在具體行為上的表現和相關的親子互動,比如孩子努力做到不和父母鬧矛盾,父母在心情高興的情況下可能會放寬對孩子的限制,讓孩子能更好地“敞開玩”。

3.2? “好父母”與“乖小孩”的互動機制——“雙向性”情感互動

旅游作為父母給孩子的“禮物”,寄托了父母深厚的情感[20]。“好父母”的一系列行動背后暗含著對“乖小孩”的諸多期待,但需要以更為平等的尊重情感、產生共鳴的方式實現親子之間的共識,孩子才能更主動地做出相應努力以達到要求,做一個“領情”的乖小孩。而“乖小孩”的表現會讓父母覺得自己的付出很值得,在情感上得到很大滿足[22],并愿意繼續做“好父母”,與孩子一起呵護愉快的旅游氛圍。與此同時,孩子也在“寄情”,他們在與父母的情感互動中也表達了對父母教育行為的期待。在這個過程中,父母需要“領情”,才能實現親子間的良性互動,才能讓孩子從“乖”逐漸變得“懂事”,實現真正的成長,這也是父母想最終實現的教育性目標。可以說,親子旅游中對于兒童的教育是在一種關于“情”的雙向互動中展開的(圖5)。這種互動背后的“雙向性”情感聯結既是一種親子關系的聯結,也是一種親子教育關系的聯結。

值得注意的是,從“情感”的角度來看,對孩子是否“乖”的判斷具有較強的不確定性和模糊性。如果父母具有強烈的情感期待,“乖”的問題就變得十分重要,孩子會被置于父母的密切關注之下,他們也越容易“犯錯”而變得“不乖”。此外,“情”的表達與領悟方式都是相對間接的,父母往往很難將“情”轉化為具體的行為要求,也不會刻意向孩子表達自己的要求,孩子往往在不知情的情況下就犯了錯,變得“不乖”。但當問題或沖突出現時,父母往往不會輕易說自己的孩子“不乖”,他們會將其視為一個教育契機,即針對孩子的行為和心理問題加以糾偏。因此,在“乖”與“不乖”之間有一個中間地帶,父母對孩子的評價可以根據具體情況向兩邊轉化,如果孩子能和父母好好溝通,往往被視為“乖”,而如果犯了錯仍表現得很固執、不聽父母的話,在父母眼里可能就變成了“不乖”。然而,父母也并不喜歡那種“太乖”的孩子,父母不愿意看到自己的孩子什么都聽自己的,而是希望他們有自己的想法,比如一位媽媽表達了對自己女兒“太乖”的擔憂:“她從來不和我們鬧矛盾,她太聽安排了,我覺得有一點不太好就是缺乏個性……一般(我們問她想)到哪里去,她就沒想法……她聽話,我還是高興,她溫順,我們大人肯定都喜歡這種娃兒,她從來都不淘氣。但是我就是怕以后(她)在這個社會上生存的話,太沒主見。”(No.24媽媽)

但也正是因為“情感”的作用,“好父母”與“乖小孩”之間的互動總體上是穩定且長久的,但實現這種“雙向性”情感互動的關鍵在于“不過分”。孩子的“不過分”體現在需要基本滿足父母在旅游中所提出的要求,不能太過博取存在感或太“乖”,在發生矛盾的時候可以講道理并及時改正。而父母也不能對孩子施加過多的約束,父母應找到讓孩子舒服的陪伴方式,即在陪伴孩子的同時又給予孩子成長的空間。當矛盾發生時,父母要具體情況具體分析,能看到孩子的付出,并反思自身所存在的問題,不能過分地指責孩子。比如一位媽媽反思到:“娃兒就是,有些時候你沒搞懂,冤枉了他呀,那他絕對是要爭辯,我也能理解。因為娃兒大了,有時候我也要站到他的角度去想一下,不能一味地指責他,(如果一味指責)我覺得這么也不對。”(No.38媽媽)因此,在“雙向性”情感互動的作用下,即使在孩子“不夠乖”或者父母“不夠好”的時候,只要雙方給予對方包容、理解以及成長的空間,親子之間的互動依然能夠繼續。在孩子的成長過程中,父母和孩子會在雙向的情感聯結與互動中不斷地與對方溝通和調整具體的教育目標和方法,不會因為某個具體目標和要求的尚未達成而削弱或者中斷。并且,在針對具體教育實踐的溝通中,也增進了相互間的了解,親子間的情感和教育關系也不斷得到加強。從兒童教育視角看,在旅游情境中的教育無法與情感相剝離,因此,親子旅游既能帶來父母和孩子的能力和知識的成長,也能促進親子關系和情感的成長。

4? 結論與討論

本研究圍繞親子旅游中的“乖小孩”現象,從兒童教育的視角,發現“好父母”是必然在場的另一面。而“乖小孩”與“好父母”之間的密切互動,也塑造了親與子在兒童教育問題上豐富的旅游體驗。在“乖小孩”與“好父母”的基本行為互動中,還蘊含著親子間的“雙向性”情感聯結,即在行為互動的背后是更為深刻的“雙向性”情感互動,它在親子旅游互動中占有核心的地位,其既是實現兒童教育目標的手段,也理應成為教育目標之一。

這種親子旅游中“雙向性”情感聯結與互動的意義首先在于,“乖小孩”與“好父母”在旅游語境中有機會更充分地表達差異化的訴求,突破日常生活互動中的慣例化與模糊性。這也為父母和孩子從日常角色和責任中的解放[58]提出了一種可能的實現途徑。在面對更多不確定性的旅游語境中,父母對“乖”的強調其實是一種情感期待,即期待孩子的成長并表明參與孩子成長的強烈意愿;孩子明顯感知到父母的“好”和自己的需要,主動地“乖”與成長。對于父母來說,他們不僅要求孩子“乖”,而且自身也在旅游前后都有更強烈的動力要做“好父母”。不過,父母對于自身的引導者和參與者的角色理解,通常一開始還比較模糊,因此借助“乖”這類話語來加以籠統表達,但是其中已經透露出要做“好父母”的反身性要求。對于孩子而言,他們能通過父母的一系列行動感知到父母的“好”,正是基于對這種情感的體會,孩子在旅游中所做的很多事情都是他們的主動選擇,“表現得更乖一點”是孩子對父母的感激。雖然已有研究曾提及孩子在親子旅游中的“主動性”,但大都是指孩子獨自探索世界的能力[57],而本研究所發現的“主動性”是一種基于情感的主動,一種在關系上的主動。無論是對“好父母”的回饋,還是基于自己的需要,孩子選擇“乖”,都是要在旅游中和父母建立起更緊密的聯系,要在父母的幫助和保護下成長,同時也期盼獲得一定的自由去構建屬于自己的成長空間。正是在圍繞著各種不確定性而展開的點點滴滴互動和對于可能發生的矛盾、爭執的陸續解決中,日常慣例開始失效,而原本模糊的角色、態度與行動卻逐漸變得清晰。對于父母和孩子來說,這顯然意味著較大的挑戰,研究中也發現,并不是所有親子家庭都能夠得到合意的互動結果,然而,旅游語境畢竟為他們提供了學習和適應的寶貴契機。

其次,親子間“雙向性”情感互動的意義還在于,它揭示了以共同成長為要義的親子教育的實質內涵,并特別為父母一方的行動提出了實踐指導。親子旅游中的“乖小孩”現象可以被理解為親子間更強的雙向情感聯結下的共同成長,這有利于將親子旅游從一般性的“兒童教育”推進到富含情感的“親子教育”。本研究發現,一方面,雖然父母為了孩子花費了時間、金錢和精力,很想要得到即時性的反饋,希望看到孩子在旅游中有所收獲、有所成長,但是很少將這種強烈的情感轉化為單向性的壓迫性教育行為,多數時候是自覺地在具體的互動過程中讓孩子感受到自己寄托的情感,從而能夠一起去接近乃至實現期待中的成長;另一方面,大多數孩子在旅游過程中確實會主動地體會到父母所寄托的情感,努力響應由情感互動所激發的各種顯性和隱性的要求,同時,也積極地表達自己的情感需求和對父母的期待。通過“乖小孩”與“好父母”的“雙向性”情感互動現象可以發現,父母一方對子女的“教育”實踐,不宜再是單向輸出的、充滿權威的乃至要求服從的“教學”或“訓誡”,而應該轉變為一個基于親子間更強的雙向情感聯結的共同成長過程。在這個過程中,親子互動的層次變得更為豐富,孩子的主動性得到了更多的激發,父母也能在更為平等的雙向互動中得到成長。不過,情感聯結和真正深入的情感溝通是需要過程的,而隨著孩子的不斷成長,聯結和溝通的內容與方式也顯然需要做出應時的調整。此外,動態的視角也必不可少:在孩子年齡尚小的時候,更常見的情況是父母單方面的寄情,親子互動的重心可能更偏向于滿足孩子。但隨著孩子年齡增長,他們的主動性日益增強,親子間的雙向互動和聯結就會變得更加平衡。

顯然,在現有的親子旅游研究中,對這種“雙向性”的認識還尚不充分。從對親子旅游的整體認識上來看,研究者普遍認為,中國的親子旅游呈現出“以兒童為中心”的旅游模式[13]。但這些研究很可能只給出了一種有關“好父母”的刻板印象:他們往往急切地在旅游中寄托了關于孩子及其成長的諸多期待,感嘆于自己的付出[22]。很少有人意識到孩子在旅游中也有較為主動的期待和行動。片面強調“以兒童為中心”的本質其實是“以父母為中心”,只是想一味滿足父母關于自身理想形象和家庭形象的構建,看不到孩子的付出。從本研究圍繞著親子旅游中的“乖小孩”社會話語所反映的社會現實來看,在80后和90后的父母及其子女組成的家庭中,親子間存在一種“雙向性”的情感互動,而并非是從父母角度單方面地以孩子為中心。雖然Carr曾提出過“好父母”(good parents)的概念[12],但不同于中國“好父母”在旅游中對兒童教育的強調,西方語境下的“good parents”是以創造“happy family”為理想,更為關注父母在凝聚整體家庭關系中所起的作用,因此,也尚未揭示親子間“雙向性”情感互動的特征。

雖然在現有的親子旅游和休閑活動研究中,不乏對親子間情感和關系的關注,即父母和孩子能通過共同的旅游和休閑活動增進情感、改善親子關系[15,33,58,60]。但這種“情”常與“教育”分離,即促進家庭關系和加強兒童教育是親子旅游的兩大動機或功能。有的研究者還進一步指出,親子旅游中的中國父母對于“教育”的關注強于對“情”的關注[14]。而本研究所提出的“雙向性”情感互動,從兒童教育的視角揭示了“情感”“關系”和“教育”所具有的不可分割性,親子旅游中的兒童教育不能脫離“情”而存在,即情感的互動是在兒童教育背后更為深刻的、根本的內容。雖然Wu[10]和Bos[6]等學者也曾指出家庭旅游中改善的親子關系有助于兒童的學習,也嘗試將“情感”和“教育”聯系起來,但本研究所指的“情感”并不能簡單、直接地等同于改善了的親子關系,它并不是一種作為兒童教育或者學習的靜態的背景或基礎。它雖然先于旅游中的兒童教育,但也會隨著教育活動的開展而不斷發展變化:親子雙方通過圍繞兒童教育的積極互動,一方面體會著對方在旅游中所寄托的“情”,另一方面也表達著自己的情感需求和期待。在這個過程中,如果父母與孩子之間雙向的“寄情”和“領情”能較為順利地實現,這種情感聯結和互動會不斷得到強化,而親子間情感的增進或者關系的改善則可被視為“雙向性”情感聯結和互動不斷加強的一種表現或結果。

除了上述從情感互動的角度所體現的理論意義外,本研究的方法論創新在于嘗試從人們所熟悉的“乖小孩”這一日常語言入手,探究了人們習以為常的表象背后容易被忽視的意義。日常話語常常將現實掩蓋在一種似是而非的表象之下,人們常因為日常生活的司空見慣而陷入熟視無睹的狀態[61]。因此,對熟悉的日常生活進行審視和反思變得十分必要,且這種扎根于日常生活的研究路徑會為日常生活中的人帶來更為真實而直接的影響,具有十分重要的價值。此外,在具體的研究過程和操作中,從“乖小孩”這一日常語言本身切入,能在訪談中迅速激發起父母和孩子的直觀印象與有效回應,這有助于獲得更為貼近現實的經驗材料,并通過不斷地反思尋找到日常生活本身的邏輯。在現實意義上,本研究有利于具體揭示親子旅游對兒童、父母以及家庭的教育意義,有助于社會機構特別是兒童教育機構、親子旅游機構更有效地設計和推出富含情感教育內涵的親子旅游產品,促進親子旅游及類似親子活動的功能拓展和價值升華。

但本研究還存在一些不足。在研究方法上,本研究雖然采用了繪畫和寫作等形式激發兒童回憶,但和正在發生的旅游情境相比,在互動細節的把握和呈現上仍有所欠缺。在未來研究中,研究者可以進入真實的旅游情境,將觀察與深度訪談結合,調動視覺、聽覺等各種感覺器官對親子互動現場展開全方位記錄和體悟。此外,研究者還可以開展典型案例研究,更為細致、深入地觀察某些家庭的親子互動,還可以嘗試將旅游與日常生活更為緊密地結合在一起,探究旅游對兒童教育的深遠影響。此外,本研究對于“乖小孩”背后的親子旅游體驗及教育問題的探討,尚未將中國當代親子關系和家庭社會學的研究視野納入分析之中,也未及討論家庭結構差異(如單親家庭)可能帶來的影響。由于父母的教育方式和理念形成于特定的社會文化之中,因此,將兒童的教育議題放在特定的社會文化背景之下考慮是十分重要的。未來的研究有必要關注“乖小孩”本身所具有的文化意涵,從社會文化、社會結構、社會過程等更多角度進一步挖掘親子旅游中的兒童教育議題,改善對于中國親子關系和家庭生活的理解與實踐,并進一步挖掘和發揮當代中國親子旅游對于親子教育的獨特價值。

參考文獻(References)

[1] KHOO-LATTIMORE C. Kids on board: Methodological challenges, concerns and clarifications when including young childrens voices in tourism research[J]. Current Issues in Tourism, 2015, 18(9): 845-858.

[2] KHOO-LATTIMORE C, PRAYAG G, CHEAH B L. Kids on board: Exploring the choice process and vacation needs of Asian parents with young children in resort hotels[J]. Journal of Hospitality Marketing & Management, 2015, 24(5): 511-531.

[3] CARR N. A comparison of adolescents and parents holiday motivations and desires[J]. Tourism and Hospitality Research, 2006, 6(2): 129-142.

[4] GRAM M. Family holidays: A qualitative analysis of family holiday experiences[J]. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2005, 5(1): 2-22.

[5] WU M, WALL G, ZU Y, et al. Chinese childrens family tourism experiences[J]. Tourism Management Perspectives, 2019, 29: 166-175.

[6] BOS L, MCCABE S, JOHNSON S. Learning never goes on holiday: An exploration of social tourism as a context for experiential learning[J]. Current Issues in Tourism, 2015, 18(9): 859-875.

[7] FALK J H, BALLANTYNE R, PACKER J, et al. Travel and learning: A neglected tourism research area[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(2): 908-927.

[8] ISRAFILOVA F, KHOO-LATTIMORE C. Sad and violent but I enjoy it: Childrens engagement with dark tourism as an educational tool[J]. Tourism and Hospitality Research, 2019, 19(4): 478-487.

[9] BYRNES D A. Travel schooling: Helping children learn through travel[J]. Childhood Education, 2001, 77(6): 345-350.

[10] WU W, KIRILLOVA K, LEHTO X. Learning in family travel: What, how, and from whom?[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2021, 38(1):44-57.

[11] STONE M J, PETRICK J F. The educational benefits of travel experiences: A literature review[J]. Journal of Travel Research, 2013, 52(6): 731-744.

[12] CARR N. Childrens and Families Holidays Experience[M]. Abingdon: Taylor & Francis, 2011: 21-27.

[13] 鐘士恩, 徐彩霞, 顏丙金, 等. 從個體旅游到群體旅游: 共同在場下的城市家庭親子旅游行為研究[J]. 人文地理, 2020, 35(1): 141-149. [ZHONG Shien, XU Caixia, YAN Bingjin, et al. From individual tourism to group tourism: The tourist behavior of urban family parent-child tourism[J]. Human Geography, 2020, 35(1): 141-149.]

[14] 鐘士恩, 任曉麗, 顏丙金, 等. 親子旅游、親子關系與兒童的旅游世界[J]. 人文地理, 2018, 33(4): 13-19. [ZHONG Shien, REN Xiaoli, YAN Bingjin, et al. A review of parent-children tourism[J]. Human Geography, 2018, 33(4): 13-19.]

[15] LI M, WANG D, XU W, et al. Motivation for family vacations with young children: Anecdotes from the Internet[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2017, 34(8): 1047-1057.

[16] 易柳夙, 吳茂英. 家庭旅游研究進展——基于2000—2019年英文文獻的綜述[J]. 旅游學刊, 2020, 35(4): 133-144. [YI Liusu, WU Maoying. Progress in family tourism research—A literature review of English publications (2000—2019)[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(4): 133-144.]

[17] FU X, LEHTO X Y, PARK O. What does vacation do to our family? Contrasting the perspectives of parents and children[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2014, 31(4): 461-475.

[18] LEHTO X Y, FU X, LI H, et al. Vacation benefits and activities: Understanding Chinese family travelers[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2017, 41(3): 301-328.

[19] WU M Y,WALL G. Visiting heritage museums with children: Chinese parents motivations[J]. Journal of Heritage Tourism, 2017, 12(1): 36-51.

[20] SHAW S M, DAWSON D. Purposive leisure: Examining parental discourses on family activities[J]. Leisure Sciences, 2001, 23(4): 217-231.

[21] CHEONG Y S, SIN H L. Going on holiday only to come home: Making happy families in Singapore[J]. Tourism Geographies, 2019, 23(4): 765-786.

[22] JOHNS N, GYIMOTHY S. Mythologies of a theme park: An icon of modern family life[J]. Journal of Vacation Marketing, 2002, 8(4): 320-332.

[23] SCHANZEL H, YEOMAN I, BACKER E. Family Tourism: Multidisciplinary Perspectives[M]. Bristol: Channel View Publications, 2012: 1-37.

[24] RHODEN S, HUNTER-JONES P, MILLER A. Tourism experiences through the eyes of a child[J]. Annals of Leisure Research, 2016, 19(4): 424-443.

[25] HILBRECHT M, SHAW S M, DELAMERE F M, et al. Experiences, perspectives, and meanings of family vacations for children[J]. Leisure/loisir, 2008, 32(2): 541-571.

[26] CULLINGFORD C. Childrens attitudes to holidays overseas[J]. Tourism Management, 1995, 16(2): 121-127.

[27] SMALL J. The absence of childhood in tourism studies[J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35(3): 772-789.

[28] PORIA Y, ATZABA-PORIA N, BARRETT M. Research Note: The relationship between childrens geographical knowledge and travel experience: An exploratory study[J]. Tourism Geographies, 2005, 7(4): 389-397.

[29] OBRADOR P. The place of the family in tourism research: Domesticity and thick sociality by the pool[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(1): 401-420.

[30] PORIA Y, TIMOTHY D J. Where are the children in tourism research?[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 47: 93-95.

[31] CANOSA A, GRAHAM A. Ethical tourism research involving children[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 61: 219-221.

[32] 馮曉虹,李咪咪. 兒童旅游研究綜述[J]. 旅游學刊, 2016, 31(9): 61-71. [FENG Xiaohong, LI Mimi. Children tourism: A literature review[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(9): 61-71.]

[33] THERKELSEN A, LOTTRUP, M. Being together at the zoo: Zoo experiences among families with children[J]. Leisure Studies, 2015, 34(3): 354-371.

[34] SCHANZEL H A, SMITH K A. The socialization of families away from home: Group dynamics and family functioning on holiday[J]. Leisure Sciences, 2014, 36(2): 126-143.

[35] FU X, LEHTO X. Vacation co-creation: The case of Chinese family travelers[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2018, 30(2): 980-1000.

[36] 張莉. 爭做“乖”孩子: 幼兒園兒童同儕群體愿景的民族志研究[J]. 陜西學前師范學院學報, 2020, 36(6): 1-9. [ZHANG Li. Eager to be“good”children: An ethnography of the peer group vision in a preschool[J]. Journal of Shaanxi Xueqian Normal University, 2020, 36(6): 1-9.]

[37] 陳映芳. 對“好孩子”、“好學生”過度角色化的思考[J]. 探索與爭鳴, 2002, 18(5): 37-39. [CHEN Yingfang. Reflections on the over role of “good children” and “good students”[J]. Exploration and Free Views, 2002, 18(5): 37-39.]

[38] 徐慧, 張建新, 張梅玲. 家庭教養方式對兒童社會化發展影響的研究綜述[J]. 心理科學, 2008, 31(4): 940-942. [XU Hui, ZHANG Jianxin, ZHANG Meiling. A research summary of how family parenting patterns influence childrens socializational development[J]. Psychological Science, 2008, 31(4): 940-942.]

[39] 姚賀國. “乖不乖”不是最大的問題[J]. 人民教育, 2015, 66(8): 8. [YAO Heguo. “Being good or not” is not the biggest problem[J]. Peoples Education, 2015, 66(8): 8.]

[40] 茹荻. “乖孩子”的標準[J]. 瞭望周刊, 1991, 8(35): 35. [RU Di. The standard of “good children”[J]. Outlook Weekly, 1991, 8(35): 35.]

[41] 林雪靜. 乖孩子與壞孩子[J]. 江西教育科研, 2007, 24(4): 127. [LIN Xuejing. Good children and bad children[J]. Jiangxi Educational Research, 2007, 24(4): 127.]

[42] 林治波. 教育的目的不是培養乖孩子[J]. 人民論壇, 2005, 14(3): 33. [LIN Zhibo. The purpose of education is not to cultivate good children[J]. Peoples Tribune, 2005, 14(3): 33.]

[43] 程路. 乖孩子的背后[J]. 人民教育, 2015, 66(5): 6-8. [CHENG Lu. Behind good children[J]. Peoples Education, 2015, 66(5): 6-8.]

[44] GEE J P. Identity as an analytic lens for research in education[J]. Review of Research in Education, 2001, 25(1): 99-125.

[45] 赫爾曼·施密茨. 新現象學[M]. 龐學銓, 李張林, 譯. 上海: 上海譯文出版社, 1997: 35. [SCHMITZ H. New Phenomenology[M]. PANG Xuequan, LI Zhanglin, trans. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 1997: 35.]

[46] 李樹英, 鄭曼瑤. 并非遙不可及的學問: 再論教育現象學[J]. 教育研究, 2021, 42(4): 64-73. [LI Shuying, ZHENG Manyao.A learning far from inaccessible: Rethinking phenomenological pedagogy[J]. Educational Research, 2021, 42(4): 64-73.]

[47] VAN MANEN M, VAN MANEN M. Classic Writings for a Phenomenology of Practice[M]. London: Routledge, 2020: 6.

[48] 朱光明, 陳向明. 理解教育現象學的研究方法[J]. 外國教育研究, 2006, 33(11): 1-6. [ZHU Guangming, CHEN Xiangming. Approach to phenomenological research in education[J]. Studies in Foreign Education, 2006, 33(11): 1-6.]

[49] PIAGET J. Construction of Reality in the Child[M]. London: Routledge & Kegan Paul, 1957: 37-88.

[50] 戴安娜·帕帕拉, 薩莉·奧爾茲, 露絲·費爾德曼. 發展心理學: 從生命早期到青春期(第10版)[M]. 李西營, 譯. 北京: 人民郵電出版社, 2013: 33-44. [PAPALIA D E, OLDS S W, FELDMAN R D. A Child's World: Infancy through Adolescence(the10th Edition)[M]. LI Xiying, trans. Beijing: Posts & Telecom Press, 2013: 33-44.]

[51] 鐘士恩, 黃佩紅, 彭紅松, 等. 兒童旅游認知的探索性研究[J]. 旅游學刊, 2020, 35(2): 38-52. [ZHONG Shien, HUANG Peihong, PENG Hongsong, et al. An exploratory case study on childrens cognition of tourism[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(2): 38-52.]

[52] 凱瑟琳·馬歇爾, 格雷琴·B. 羅斯曼. 設計質性研究: 有效研究計劃的全程指導[M]. 何江穗, 譯. 重慶: 重慶大學出版社, 2015: 192-196. [MARSHALL C, ROSSMAN G B. Designing Qualitative Research[M]. HE Jiangsui, trans. Chongqing: Chongqing University Press, 2015: 192-196.]

[53] VAN MANEN M. Phenomenology of Practice: Meaning-giving Methods in Phenomenological Research and Writing[M]. New York : Routledge, 2016: 28-29.

[54] 葉曉玲, 李藝. 為什么與怎么做: 一種可能的教育現象學研究方法構建[J]. 現代遠程教育研究, 2016, 29(5): 20-28. [YE Xiaoling, LI Yi. Why and how: A possible exploration of phenomenological pedagogy method[J]. Modern Distance Education Research, 2016, 29(5): 20-28.]

[55] SHIM C, SANTOS C A. Tourism, place and placelessness in the phenomenological experience of shopping malls in Seoul[J]. Tourism Management, 2014, 45: 106-114.

[56] 王萍. 教育現象學方法及其運用[D]. 河南: 河南大學, 2010. [WANG Ping. On Research Methods of Phenomenological Pedagogy and Its Application[D]. Henan: Henan University, 2010.]

[57] LI M, XU W, CHEN Y. Young childrens vacation experience: Through the eyes of parents[J]. Tourism Management Perspectives, 2020, 33: 100586.

[58] LEHTO X Y, CHOI S, LIN Y C, et al. Vacation and family functioning[J]. Annals of Tourism Research, 2009, 36(3): 459-479.

[59] HAY B. Missing voices: Australian childrens insights and perceptions of family holidays[J]. Hospitality & Society, 2017, 7(2): 133-155.

[60] CHEN C, YUAN Z, ZHU H. Playing, parenting and family leisure in parks: Exploring emotional geographies of families in Guangzhou Childrens Park, China[J]. Childrens Geographies,2020, 18(4):463-476.

[61] 鄭震. 論日常生活[J]. 社會學研究, 2013, 28(1): 65-88. [ZHENG Zhen. On everyday life[J]. Sociological Studies, 2013, 28(1): 65-88.]

“Good Kids” and “Good Parents”: Research on Parent-Child Tourism

Interaction from the Perspective of Childrens Education

LI Zhuxian1,2, ZHANG Xiaoming2,3

(1. Department of Tourism, Sport and Hotel Management, Griffith University, Brisbane QLD 4111, Australia;

2. School of Tourism Management, Sun Yat-sen University, Zhuhai 519082, China;

3. Center for Tourism Planning & Research, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Abstract: Parent-child tourism has become one of the fastest growing tourism markets in China. The norm “good kids”, a common basic expectation of Chinese parents for their children, is a social topic worthy of attention in parent-child tourism studies and is of great importance to the research of childrens education. This study takes social discourses surrounding “good kids” in parent-child tourism as a starting point, and focuses on the process of parent-child interaction, exploring the relationship between the tourism experience of parents and children and childrens education. Drawing on the theory of phenomenological pedagogy, it adopts the research methods of semi-structured interviews and focus-group interviews, and includes data of childrens paintings and compositions, and parents WeChat moments. The researchers underline continuous research reflection, and adjust the data collection work according to the preliminary analysis results. The cycle of data collection and analysis continues until the information is saturated and key concepts are extracted. The basic behavioral interaction structure in parent-child tourism is sorted out as the actions of “good parents” such as “suspending school”, “seeing the world”, “respecting preferences”, and the performances of “good kids” such as “not running around”, “playing thoroughly”, “playing to learn”, “keeping good state” and “giving face”. It further points to the core interactive form centering on childrens education—“two-way” emotional interaction— that is not only a means to achieve the goal of childrens education, but should also be one of the goals of education. The significance of the “two-way” emotional interaction in parent-child tourism lies in that “good kids” and “good parents” could more fully express their differentiated demands in the context of tourism, breaking from the routine and ambiguity in everyday interaction. This “two-way” emotional interaction also reveals the essential connotation of parent-child education is common growth. The methodological and theoretical significance of this study are twofold. Firstly, this study takes the everyday discourse of “good kids” as a starting point to explores its associated travel experiences. This research approach, grounded in daily life, possesses significant methodological value as it allows us to uncover the educational significance that is often overlooked beneath peoples habitual life appearance, thus leading to a more authentic and direct impact on individuals. Secondly, the “two-way” characteristic of interaction highlights the significance of parent-child tourism on emotional “parent-child education” rather than on the general “childrens education”, and contributes to the integration of parent-child tourism and education in practice.

Keywords: parent-child tourism; childrens education; good kids; good parents; parent-child interaction

[責任編輯:周小芳;責任校對:吳巧紅]