民族旅游地市場化授益模式及實現路徑

呂宛青,蘭洪超

[摘? ? 要]立足于新時代促進共同富裕的大背景,如何從“輸血式”幫扶向“造血式”支持日益成為民族旅游地發展的核心命題。文章采用單案例研究方法,基于麗江甲子村28年發展歷程的探索式理論建構,提出市場化授益模式概念,系統探究民族旅游地市場化授益模式及實現路徑。研究發現:(1)市場化授益模式是一種能力發展型授益,遵循“機會配置-機會開發-機會共生”機會邏輯,驅動案例地受益方實現“可行能力激活-組織能力遷移-動態能力生成”能力進階,進而依托市場化路徑實現民族旅游地內生發展的模式;(2)市場化授益模式邏輯起點是機會配置,具體包括機會配置下的可行能力激活、機會開發下的組織能力遷移和機會共生下的動態能力生成;(3)市場化授益模式的實現路徑是機會與能力協同演化的結果,機會邏輯為能力的生成與演化提供了“干中學”基礎,新生成的能力基礎則推動了機會邏輯的演進;(4)市場化授益模式強調以包容性的方式接納和鞏固市場和創業機會開發的成果,以內生性共創共享的方式來實現共同富裕。

[關鍵詞]民族旅游地;市場化授益模式;案例研究

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2023)09-0062-15

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2023.09.009

引言

旅游產業以其生產污染小、有利于旅游地生態恢復與保護的天然優勢而成為擁有巨大市場前景的朝陽產業,且旅游富民效應明顯[1]。民族旅游地減貧遵循了從旅游資源開發為主到旅游資源開發與保護并重、從企業帶動到社區增權、從單一主體利益導向到多元主體利益均衡的演進邏輯,使得民族地區的大部分人口順利脫貧。然而,由于民族旅游地資源特征、社會經濟狀況、認知慣性等方面的特殊性,村民發展內生動力不足、可持續能力較低,部分貧困群體與邊緣群體矛盾加深等現實問題依然存在[2]。為進一步實現鞏固脫貧攻堅成果、促進發展、穩定社會的基本目標,如何破解民族旅游地發展的可持續性問題以及不同利益相關者引起的沖突與矛盾,日益受到學界和業界的關注。

現有研究多強調以社區增權為導向的發展模式[3],強調必須充分尊重社區居民的主導地位,以此來獲得更多的收益,這忽視了同樣重要的市場化發展模式。也有學者肯定了地方政府的突出地位和作用以及企業的積極作為,開始將研究主體從受益者轉向授益者,逐漸關注到授益模式在解決這一問題中的關鍵作用[4]。同時,單純依靠政府實施有計劃和有目的的供給、支付、保障、資助、補貼等授益性內容[5],已經難以適應復雜的利益相關者關系以及市場變化,如何實現從無限政府走向有效政府,如何從行政化授益走向市場化授益,日益成為亟待破解的難題。

鑒于此,本研究以麗江甲子村28年發展歷程作為案例分析對象,將其市場化授益模式作為研究核心,致力于回答:何為市場化授益模式?如何實現市場化授益模式?通過回答以上兩個問題,本研究構建市場化授益模式概念模型,對民族旅游地市場化授益模式的實現路徑進行探究,厘清各利益關系,識別授益行動中的關鍵因素和內在邏輯,以期為解決民族旅游地發展的可持續性問題,以及如何在發展中克服利益相關者間的沖突與矛盾等提供一定的思路。

1? ?文獻回顧

1.1? 授益與授人以漁

授益一詞,源自行政管理領域中的“授益行政行為”,原指行政主體為行政相對人設定權益或者免除義務的行政行為[6]。授益是指公共利益給予社會公眾以利益,社會成員因為公共利益的實現而獲得利益、享受實惠[7]。本研究基于這一基本內涵,把授益相關概念引入旅游地社會經濟發展的研究中,將其延伸為社會系統中各類資源的強擁有者對弱擁有者的利益讓渡或價值共享,即以授益方(主動)為核心的利益相關者之間的利益均衡,更多強調主動作為[8]和共生系統的構建。

現有研究對授益的理解多為授人以魚[4],較少關注到如何從授人以魚(物質支持與知識傳授,有限的)模式向授人以漁(機會構建與能力培養,無限的)模式轉變的過程。授人以漁的原則在很多領域都得到較為廣泛的強調和運用:一是在學習方面,強調了授人以漁的學習機制[9];二是在扶貧方面,強調了授人以漁的幫扶方式[10];三是在治理方面,無論是社區還是企業的管理層面,都強調了授人以漁的發展理念。授人以漁的核心觀點在于思想上發揮自主發展的能動性和實踐上核心能力的提升。如成婷婷和劉云剛認為,信息資源在擁有者與被擁有者之間的差異,不僅是一方比一方擁有更多信息的問題,實際上是一種重要的授人以漁的能力,即信息資源能夠轉化為信息權力[11]。在旅游研究領域,授人以漁研究多聚焦在鄉村旅游扶貧實踐中,強調提升貧困人口的主人翁意識和自我發展能力[12-13],進而使其實現物質和精神層面的脫貧。基于上述文獻回顧的啟發,本研究提出民族旅游地授益模式的概念,強調以授益主體為主導驅動,實現受益方內生能力的培育與強化。

1.2? 行政化授益模式到市場化授益模式躍遷

近年來,學者開始注意到從行政化授益模式到市場化授益模式的研究轉向。從行為方式上看,前者多強調以政府為主體,賦予相對人(受益人)權利、權利能力或利益的行為[14],如政策干預旅游發展行為[15];后者多強調“造血”“生血”機制,如旅游扶貧的市場優勢和強勁的造血功能[16]。從行為過程上看,前者認為在存在利益沖突的時候,要進行比較、衡量,使沖突的利益之間達成平衡[17];后者則強調多主體間利益均衡的動態過程,如旅游企業如何承擔社會責任[18]、行業協會如何發揮其職能[19]等。從行為結果上看,前者是物質和資源的給予,注重即時效益和全局性,如大學生創業資金的扶持、農村公共基礎設施的建設等;后者是發展機會給予,如多元主體之間的優勢互補機制為鄉村旅游地帶來持續的發展機會[20]。總體來說,行政化授益表現為被動性、依賴性和單向“輸血式”,市場化授益強調了主動參與、內生能力發展和雙向互動的“造血式”。如何從授人以魚轉向授人以漁以及市場的總體授益作用如何才能夠得到最大化的實現[21],是當前應該關注的重點問題。

現有研究認為,行政化授益模式到市場化授益模式躍遷是鞏固脫貧攻堅成果的必然要求。市場化的過程不僅有助于民族地區相關行動者獲得更多創新的選擇和機會[22-23],還有助于實現資源和能力與機會的有效對接[24],這將進一步提升授益主體的授益幅度[25],然而,如何實現可持續良性循環的溢出效應以使其獲得更多收益,已成為目前亟待探究的難題。

1.3? 市場化授益模式的邏輯起點與過程路徑

機會邏輯理論認為,任何潛在機會都有可能成為企業發展的重要來源[26],從機會發生的場域空間看,可分為市場機會和創業機會。從機會的形成和來源看,主要有機會發現觀[27]和機會創造觀[28],但無論是哪一種邏輯,都需要一定的能力作為基礎。機會邏輯是在高度動態環境下,企業選擇若干組織過程,捕捉富有吸引力的機會和獨特的發展空間[29],強調通過持續改變現有的資源與能力基礎及其組合方式,不斷形成新的核心能力以獲得基于新機會的一系列暫時的競爭優勢[30]。市場化導向有助于企業對機會識別的高度警覺性,優化資源配置,進而實現機會開發與資源開發的有效整合[31]。通過持續的機會開發過程,由簡單二元關系發展為多個組織共同參與的多元關系,最終形成生態系統共生關系[32]。

既有文獻對能力的討論更多是將其作為取代資源基礎觀的新邏輯——能力基礎觀[33]展開討論,大致經歷了核心能力理論[34]到動態能力理論[35]的演進,其中,可行能力[36-37]與組織能力[38]是旅游研究中較為關注的兩種核心能力。可行能力的提升得益于社區居民內生動力和外部支持[37];組織能力的提升得益于管理認知改變、知識獲取與吸收、組織學習等[39]。從核心能力到動態能力的升級,能持續影響長期競爭優勢,有助于促進動態環境中的變革創新、學習等過程的發生[40]。能力是在機會邏輯的基礎上形成獲得的,機會配置、機會開發和機會共生的背后都需要一定的能力基礎才能實現。

基于上述文獻回顧,為更好地闡釋市場化授益模式的構建機理,本研究基于麗江甲子村28年發展歷程作為案例研究對象,把機會邏輯與能力演化邏輯有機結合起來,厘清市場化授益模式的內涵與外延,探究民族旅游地市場化授益過程,識別其中的關鍵要素,探索授益模式中各利益相關者的內在關聯和發展邏輯,構建民族旅游地市場化授益模式概念模型和實現路徑。

2? 研究設計

2.1? 研究方法

鑒于研究問題的探索性,本研究采用縱向單案例研究方法,主要理由如下:一是本研究的目的在于探索鄉村振興背景下民族旅游地市場化授益模式、創新路徑,這屬于“怎么樣”的問題,而案例研究正適合探究此類問題[41];二是由于民族旅游地旅游發展過程中復雜多變的利益關系網絡或結構[42]以及市場化授益模式實現路徑的動態變化,采用案例研究方法,有助于對復雜過程的整體性和動態性進行深入的解析;三是采用縱向單案例研究,可以充分探索民族旅游地市場化授益的全過程,通過歸納完成的數據分析來得出事實[43],有助于提高案例研究的內在效度和信度[44]。此外,單案例研究方法還可以在靈活在分析其他現有文獻的同時添加新數據,既保證研究的深度和細節展示,又可以聚焦一段足夠長的時間來捕捉過程的律動[45]。

2.2? 案例選取

2.2.1? ? 案例對象選擇原則

本研究對云南省麗江玉龍納西族自治縣大具鄉甲子村的28年發展歷程展開案例分析,選擇理由有以下3點。第一,典型性原則[46]。甲子村依托當地旅游資源,實現了從人均收入不足200元且很多村民要依靠政府救濟才能勉強維持生計,到人均可支配收入達27 000元的小康生活1,精準破解當地“美麗的貧困”難題,成為麗江脫貧致富奔小康的典型、鄉村振興的典型(樣本意義)。第二,研究的可行性。甲子村有著完整的市場化發展路徑,充分、良好的從“輸血”到“造血”的過程數據為本研究提供了很好的樣本素材,與研究主題具有較高的契合性,有助于文獻與實踐對話,通過反復的論證迭代,不斷完善理論模型。第三,數據的可獲取性、豐富性。研究團隊對案例地進行了多次、多輪調研,并進行長期跟蹤,獲取了比較詳實的資料,以確保三角驗證的實現,增加了本研究的真實可靠性。

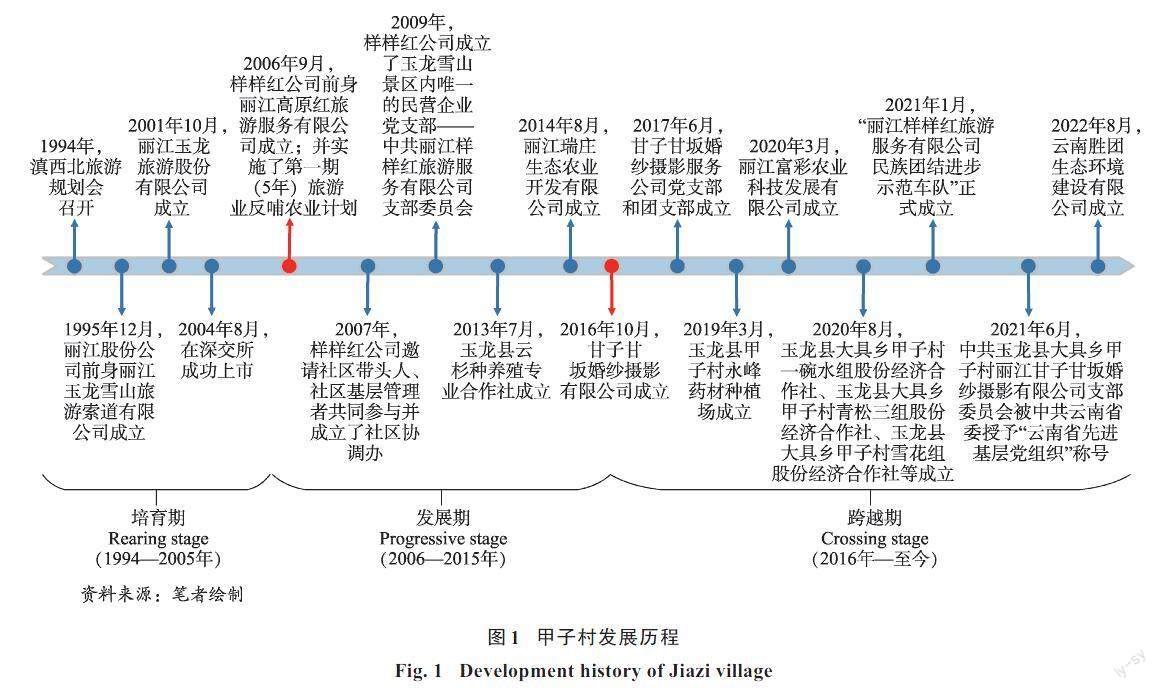

2.2.2? ? 案例地發展歷程溯源

甲子村是玉龍縣40個省級貧困村之一,位于國家首批5A級景區玉龍雪山腹地,截至2022年,共有19個村民小組630余戶2500余人。由于地處高寒山區,甲子村農業生產水平十分落后。1994年,滇西北旅游規劃會在麗江召開;同年,甲子村也在麗江股份有限公司支持下嘗試發展相關旅游項目。在政府與市場的雙重驅動下,甲子村走出農文旅結合特色發展新路子。本研究以引起研究主題相關構念顯著變化的關鍵事件[47]為階段劃分依據,將麗江樣樣紅旅游服務有限公司成立以及麗江甘子甘坂婚紗攝影有限公司成立所引發的市場與創業機會變化作為轉折點,將甲子村發展歷程劃分為培育期、發展期和跨越期3個階段(圖1)。

2.3? 數據收集

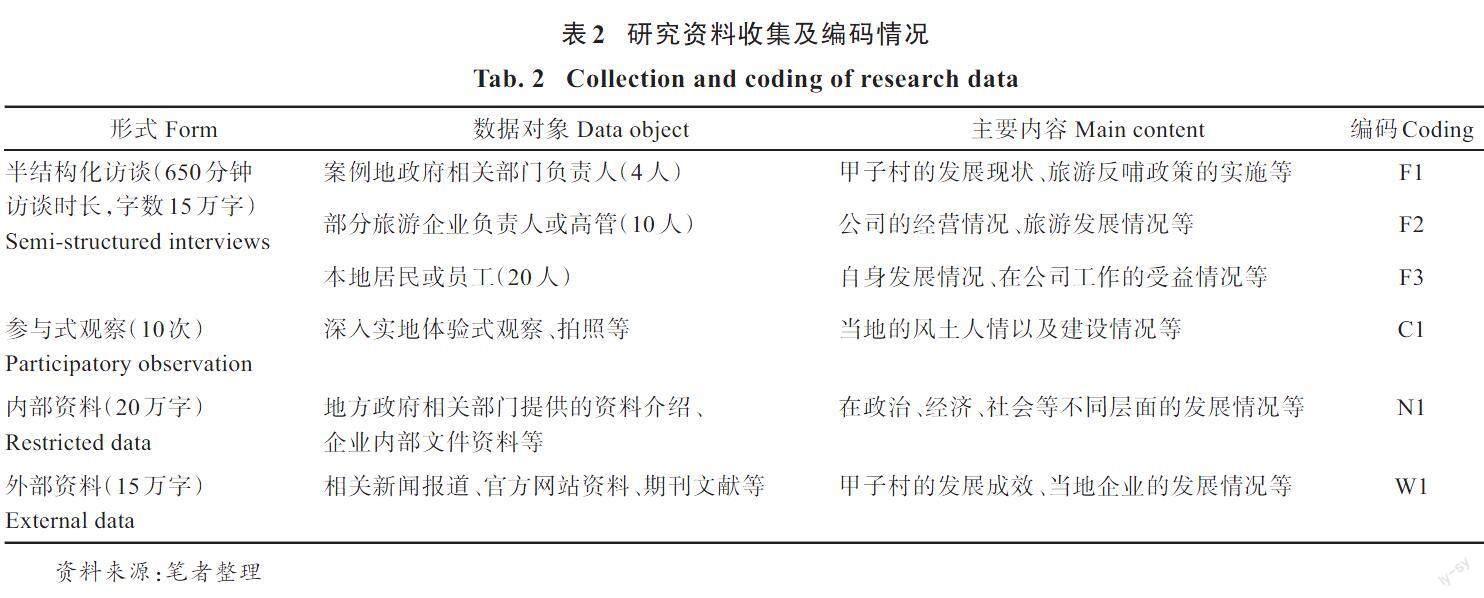

本研究使用多種來源收集數據,以一手數據為主,主要是深度半結構訪談以及參與式觀察;以二手數據為輔,主要是相關新聞報道、官方網站資料、期刊文獻、郵件、視頻等。研究團隊于2017年至2021年先后10次到甲子村調研(表1),針對甲子村發展現狀、當地企業發展現狀、村民利益分配情況、授益模式特征以及實現過程等內容,對村干部、企業主要管理人員、員工以及當地居民等相關人員進行了訪談。此外,還有參與式觀察獲取的照片、企業資料等,研究資料收集及編碼情況見表2。

2.4? 數據分析

本研究參考Pratt和Rosa[48]的數據分析迭代過程對案例資料進行詳細的剖析以及Gioia等[49]的數據分析結構展現最終的故事邏輯。

首先,數據分析迭代過程。(1)發現與聚焦。系統梳理和歸納案例素材,構建案例地發展的關鍵事件圖。聚焦核心研究問題,對案例地的市場化授益模式過程進行分析。由兩位研究人員分別對數據資料獨立進行編碼,總結歸納甲子村不同發展階段相對應的構念,編碼人員不斷地對構念進行迭代比較,經過不斷地篩選和討論,形成較為合理的構念,這些構念最終構成市場化授益模式的核心結構。(2)豐富與驗證。為了進一步深入挖掘市場化授益模式的實現路徑,根據編碼情況,對每個階段予以合理的解讀,構建合理的數據鏈,減少研究者的主觀偏見[50],本研究在理論文獻和案例素材之間不斷地進行比對,相互印證,進行對話,并持續地提煉構念,一直到飽和為止。其中,概念類別形成了一個較為連貫的框架和合理的邏輯脈絡,描述了市場化授益模式的實現過程及其內在邏輯。

其次,結構化數據分析。本研究形成由原始數據片段構成的一階概念、由歸類合并后形成的二階主題、由提煉整合后形成的聚合構念(圖2)。

最后,在數據分析與編碼過程中,經過反復討論、咨詢、迭代優化,形成合理構念、證據鏈與邏輯思路,探清本研究的核心范疇市場化授益模式,并形成一個連貫的研究框架。

3? 案例分析與發現

民族旅游地市場化授益模式的形成是一個漫長的過程。圍繞“何為市場化授益模式”“如何實現市場化授益模式”兩個研究問題,現有理論研究尚未給出充分的解釋。基于此,本研究從案例地的3個發展階段入手,挖掘其市場化授益模式形成過程中的關鍵事件和行為以及不斷涌現的核心構念,對主要主客體、機會邏輯與能力演化邏輯進行分析,進而探究市場化授益模式特征及其實現路徑,并構建市場化授益模式概念模型和實現路徑框架。

3.1? 民族旅游地市場化授益模式演進過程分析

3.1.1? ? 培育期(1994—2005年)

此階段,甲子村的社區居民主要受到地方政府以及核心企業的授益。一方面,得益于地方政府的直接授益,表現為地方政府相關部門對省政府滇西北旅游發展規劃的重視和鼓勵村民參與到旅游業發展中來;另一方面,得益于核心企業的市場化授益,麗江玉龍旅游股份有限公司(以下簡稱“麗江股份公司”)作為云南省第一家旅游上市企業,為當地的旅游業發展以及促進村民增收致富提供保障。

從機會邏輯層面來看,此階段主要為機會配置邏輯,即對各類機會進行合理配置的過程,也是市場化授益模式的邏輯起點。主要識別出市場機會定向重構和創業機會內生孵化兩種機會配置邏輯。(1)市場機會定向重構,指在以政府為主導的管理過程中,引入市場主體對社區的生產、流通等進行重新建構。政府作為機會配置的主角,一方面,通過政府定向支持實現授益,普惠性、基礎性保障為其提供發展機會,如為貧困家庭設置公益性工作崗位、為殘疾人士配置特殊崗位等;另一方面,通過政企共同建構實現授益,主要是在地方政府的調控下,當地核心企業配置的開放市場機會。(2)創業機會內生孵化,指通過外來企業孵化和培育內生于社區的企業,進而挖掘與培育社區的內生發展動力。主要表現在以下兩方面。一是沉睡資源警覺,指發現可利用沉睡資源及其相應的積極行為。隨著滇西北旅游規劃會召開,甲子村得天獨厚的地理優勢和豐富的自然、人文旅游資源被挖掘,得以發展。二是自發式旅游服務,指以旅游需求為起點,自發式參與到旅游服務項目中來。景區內農戶積極參與馬匹租賃、民族服飾租賃、民族歌舞表演、餐飲服務、土特產品經營等旅游服務項目。

從能力發展來看,機會配置實現了可行能力的激活。能力激活更多地強調激發相關作用主體生成從事價值創造的必要能力基礎[51],重點在于改造貧困者獲得適應勞動力市場、促進就業參與的“可行能力”,即有可能實現的、各種可能的功能性活動組合[52]。這對于促進社區居民“等靠要”扶貧思想的轉變具有重要意義。此階段主要識別出社會情感能力和經驗學習能力兩種可行能力。(1)社會情感能力,指以對客觀事物所持的態度體驗為牽引所建立的內在聯系或關系網絡,主要表現為:村規民約制度化,長期以來甲子村形成了村民自治的村規民約,具有強烈的內生性和本土性,發揮著重要的規范和指導作用;民族間抱團發展,甲子村形成了以情感為橋梁連接的空間場所,即獨特的民族人地聯系的生活共同體。(2)經驗學習能力,指組織間在知識學習過程中不斷積累經驗知識的能力[53]。一方面村干部重視積累社區管理經驗,通過參與和管理甲子村事務,不斷增強管理能力;另一方面,村干部針對此階段出現的隨意參與、無序競爭等各種問題采取了一系列舉措,不斷完善市場經營秩序。

3.1.2? 發展期(2006—2015年)

此階段,甲子村的社區居民和社區企業主要受到核心企業的授益。麗江股份公司與2006年成立的麗江樣樣紅旅游服務有限公司(前身為麗江高原紅旅游服務有限公司,以下簡稱“樣樣紅公司”)通過市場化授益社區居民和玉龍縣雪山生態養殖基地、麗江瑞莊生態農業開發有限公司等社區企業。其中,樣樣紅公司主要落實旅游反哺農業政策,發放反哺資金。此外,此階段企業發展自主化程度較高,受政府支持力度較小,特別是大量社區企業的成立為村民帶來許多發展機會。

從機會邏輯層面來看,此階段主要為機會開發邏輯,即對識別出的機會進行探索和實現的過程[54]。主要識別為市場機會內部化和創業機會商業化兩種機會開發邏輯。(1)市場機會內部化,指借助自身優勢將市場機會進行轉化的過程。主要表現在:整合零散資源規范化,如由樣樣紅公司收回景區內所有零散的旅游服務經營項目,以集團化經營實現整個景區服務項目統一、規范、高效的管理和運行;開展村企聯盟合作,如樣樣紅公司參與玉龍雪山景區實施的旅游業反哺農業政策。(2)創業機會商業化,指創業機會與市場機會的匹配過程[55]。主要表現在:旅游活動項目化運作,如將景區內部游覽交通服務、管理咨詢、旅游策劃等活動進行項目化運作,實現利潤最大化;旅游產業鏈不斷完善,如從提供簡單的照相、租衣等服務到提供電瓶車觀光游覽、騎牦牛拍照等一體化、一站式的綜合服務項目。

從能力發展來看,機會開發實現了組織能力的遷移。組織能力是資源、知識的集合[56],并覆蓋企業整個價值鏈活動范圍[57]。此階段,主要識別知識吸收能力和行動學習能力兩種組織能力。(1)知識吸收能力,指通過知識識別、同化和利用過程從外部知識中學習的能力[58-59]。主要表現在:強化專業技能培訓,如樣樣紅公司邀請專家老師,在普通話、禮儀、化妝方面手把手培訓員工;深化民族團結教育,如樣樣紅公司以公司各部門為民族團結宣傳載體,開展民族團結教育活動。(2)行動學習能力,指一個反復進行的、以行動獲得經驗、從經驗建立深度反思從而獲得學習的過程[60],其實質是在解決問題的同時與同伴一起獲得學習的能力。主要表現在:知識內化實現自主學習,指村民通過吸收和利用先進經驗和知識實現自主發展的過程;新知識運用實現試錯迭代,指在學習知識過程不斷試錯迭代的過程。在甲子村地方政府倡導和相關企業支持下,村民獲得了可以獨立創業發展或優先晉升管理崗、輪換調動等試錯和自主學習機會,群體內部也經常交流所學知識和村寨發展問題。

3.1.3? 跨越期(2016年—至今)

此階段,甲子村社區居民和社區企業主要受到地方政府和核心企業的授益。主要是地方政府、麗江股份公司、樣樣紅公司、麗江甘子甘坂婚紗攝影有限公司(以下簡稱“甘子甘坂公司”)通過市場化授益社區居民和玉龍縣大具鄉甲子村一碗水組股份經濟合作社等社區企業,引領甲子村實現共生發展。特別是,此階段地方政府在發展村集體經濟過程中給予了大力支持和幫助。

從機會邏輯層面來看,此階段主要為機會共生邏輯,即發現或創造機會的企業會吸引多主體聚集共同開發機會或共同對機會進行拓展的過程[61],這體現了市場包容性發展的機會共創共享和利益共贏。主要識別出市場機會共創和創業機會共享兩種機會共生邏輯。(1)市場機會共創,指通過諸多旅游企業以及與其他行業企業形成互補共贏的發展模式[62]。主要表現在:一是吸引更多核心企業同場經營,樣樣紅公司、甘子甘坂公司等核心企業吸引了麗江富彩農業科技發展有限公司、多個股份經濟合作社等同場經營;二是企業間相互引流,甲子村內的各企業之間功能互補、相互合作,形成多功能相配合、富有消費吸引力的綜合性旅游商業體,促進利益均衡和共同發展。(2)創業機會共享,指在集體經濟發展和旅游產業發展中讓參與主體獲得更多的創業商機及就業機會。主要表現在:一是自主創業增多,隨著素質和能力持續提升,甲子村村民成為企業、社區發展的中堅力量,進而涌現出眾多創業者,內生發展能力增強;二是合作社領辦型創業增加,如一系列的股份經濟合作社成立,不僅壯大了集體經濟,還有助于村民共享集體紅利,實現良性競爭和機會共生。

從能力發展來看,機會共生實現了動態能力的生成。動態能力是指在動態、不穩定或易變的環境中,整合、構建、組織和重新配置內部和外部能力以滿足不斷變化環境的要求,從而同時產生多種持續競爭力[63-64]。張輝和蘇昕將企業動態能力進一步細分為資源整合能力、學習能力和創新能力[65]。本研究主要識別出適應性創新能力和集體“干中學”能力兩種動態能力。(1)適應性創新能力,其內涵包括創新意識、創新思想、創業能力、創業精神。主要表現在:一是自發管理適配,如從2020年起,甘子甘坂公司利潤不再完全發放,而是留存一部分收益用于擴大經營規模,實現集體資產增值;二是靈活應對新冠疫情,甘子甘坂公司利用公司里有社區每個村民小組、每個民族的人員優勢,積極加入社區、景區的疫情防控之中。(2)集體“干中學”能力,指村民以集體形式在生產、提供服務的同時也在積累經驗,并從經驗中獲得知識,不斷提升和完善核心競爭力的能力。主要表現在:黨企村集體學習,甲子村形成了基層黨組織-甘子甘坂公司-甲子村村民的共同學習模式;企業間合作學習,甲子村內的旅游服務企業之間經常通過聯合方式共同開發產品或拓展旅游市場,共享利益,以獲取整體競爭優勢,還有各個種養殖企業之間通過協議方式進行合作,相互學習管理經驗等。

3.2? 民族旅游地市場化授益模式概念模型及其實現路徑分析

本研究對甲子村不同發展階段授益的主客體進行了識別,對案例地的機會邏輯和能力演化邏輯進行了深入探究。(1)市場化授益模式是一種能力發展型授益,是機會與能力協同演化的結果。(2)案例地不同發展階段的主要授益主客體也不同,因此引發了不同的機會邏輯和能力演化邏輯。機會邏輯是市場動態性變化的表征,強調了資源和機會的多樣化組合,能夠促進能力的生成與演化,提供了“干中學”的基礎,進而實現機會資源能力一體化。本研究根據案例地不同發展階段識別出3種機會邏輯,即機會配置、機會開發和機會共生,以及3種能力演化邏輯,即可行能力激活、組織能力遷移和動態能力生成。(3)市場化授益模式具有普惠性、包容性、可持續性、發展性、均衡性等特征。

綜合案例的深入分析和案例素材解構,本研究認為,市場化授益模式是一種能力發展型授益,即由授益方主導驅動,以旅游業發展為基礎,遵循“機會配置-機會開發-機會共生”機會邏輯,驅動案例地受益方實現“可行能力激活-組織能力遷移-動態能力生成”能力進階,進而依托市場化路徑實現民族旅游地內生發展的一種模式。基于上述分析,本研究構建民族旅游地市場化授益模式概念模型(圖3)。

在厘清市場化授益模式概念和內涵的基礎上,通過探析案例地發展的內在關鍵點,進一步闡明民族旅游地市場化授益模式的實現路徑。本研究認為,案例地在不同發展階段的不同主體主導下,所引發的不同機會邏輯帶來了能力的進階。主要主客體的識別為案例地市場化授益模式提供了情境前提,機會邏輯為能力的生成與演化提供了“干中學”基礎,新生成的能力基礎則推動了機會邏輯的演進(圖4)。市場化授益模式的實現路徑是機會與能力協同演化的結果,包括3個關鍵過程。

(1)機會配置下的可行能力激活

培育期,地方政府的機會供給和配置起到了重要作用,當市場和企業新興機會的涌現時,充分發揮市場內生機制的孵化功能,使得受益方獲得更好的機會收益,包括經濟上的收益和精神上的成就,進而實現人在基礎性發展中的能力激活,強調了以市場機制提升貧困群體的可行能力[66],這充分體現了包容性發展理念,也為下一階段的機會開發奠定基礎。然而,此階段當地經營管理模式的弊端不斷顯現,嚴重制約其持續、穩定、健康發展。

(2)機會開發下的組織能力遷移

發展期,核心企業的機會開發為甲子村社區居民提供了充足的發展機會(包括就業機會、提升機會等),也為社區企業的快速發展提供了良好的市場契機,積極構建內生化的開放市場經濟動態增長模型,進而通過商業化的形式將其轉化為新服務、新產品或者新商業模式,破解當地管理經營的難題,實現能力遷移,側重于整個價值鏈活動各環節上的組織能力,強調主體性和自我賦權[67],實現內部發展,為下一階段的機會共生奠定基礎。然而,此階段,由于個體的無序創業,面臨著經營困難、缺乏可持續性等難題。

(3)機會共生下的動態能力生成

跨越期,地方政府的全力支持以及核心企業的積極參與,對社區居民特別是社區企業的共生發展起到了重要作用,形成了良好的集群效應[62],借助集體經濟充分發揮集群體的核心優勢,破解無序創業、自我發展等難題,創造一種價值共創共享的內外部商業生態系統圈,實現動態能力生成,強調集體“干中學”、適應性創新,這有助于其識別復雜環境中的變化,以集體經濟引領共生發展,進而以內生性共創共享的方式來實現共同富裕。

4? 結論與展望

4.1? 總結與討論

授人以魚不如授人以漁。本研究認為,在鄉村振興以及實現共同富裕目標的大背景下,需要發展一個可持續的市場化授益模式,以期為鄉村振興戰略實踐提供借鑒和參考。本研究創新性提出市場化授益模式概念,以此探究民族地區市場化授益模式及其實現路徑,為民族旅游地可持續發展提供一定的思路。本研究有如下發現。

(1)市場化授益模式的邏輯起點是機會配置,進而實現在可行能力激活下的機會開發和組織能力遷移下的機會共生,這無論在理論還是實踐層面都是一個重大的新發現。以往的授益邏輯,更多是以轉移支付[5]或資源嵌入[68]等為邏輯起點,忽視了機會配置對旅游地沉睡資源和潛藏能力的激活作用,本研究得到的結論,有助于促進理論界和實踐界對民族旅游地內生發展的底層邏輯建立更為深入、廣泛的共識,進而指導實踐層面切實提升對民族旅游地的支持賦能效果。

(2)市場化授益模式是一種能力發展型授益,即由授益方主導驅動,以旅游業發展為基礎,遵循“機會配置-機會開發-機會共生”機會邏輯,驅動案例地受益方實現“可行能力激活-組織能力遷移-動態能力生成”能力進階,進而依托市場化路徑實現民族旅游地內生發展的模式。市場化授益模式具有普惠性、包容性、可持續性、發展性、均衡性等特征。區別于以往從資源開發或者產業發展[69]等視角出發構建的民族旅游地發展路徑,本研究創新提出民族旅游地市場化授益模式,認為市場化授益模式是一種能力發展型授益,具有增強民族旅游地發展內生動力和發展韌性的優勢。

(3)市場化授益模式的實現路徑是機會與能力協同演化的結果,由機會配置下的可行能力激活、機會開發下的組織能力遷移和機會共生下的動態能力生成3個過程構成,機會邏輯為能力的生成與演化提供了“干中學”基礎,新生成的能力基礎則推動了機會邏輯的演進,這強調了機會的促進作用和能力的核心貢獻。從可行能力激活走向組織能力遷移再走向動態能力生成,則形成了系統的能力演化邏輯。能力的不斷提升和優化有助于旅游地內生力的形成,進而促進韌性的塑造[70]。

(4)市場化授益模式強調以包容性的方式接納和鞏固市場和創業機會開發的成果,以內生性共創共享的方式來實現共同富裕。包容性強調了發展機會的均衡和平,注重發展內容的全面協調,以及實現成果的共創共享。

4.2? 理論貢獻

本研究在理論上主要有以下突破。

一是引入了機會邏輯作為能力演化邏輯的認知基礎。機會邏輯下的持續競爭優勢形成來源于資源與能力的重構[30]。既有研究深入探究了機會對市場化尤其是創業的作用和市場化過程中的能力演進,鮮有文獻注意到機會邏輯與能力演化邏輯間的內在聯系。本研究將機會邏輯引入對能力演化的分析框架,找到其微觀基礎,進一步完善了能力演化邏輯,為進一步構建市場化授益模式的概念模型提供思路。

二是提出民族旅游地市場化授益模式,并構建其概念模型。以往研究多強調行政化授益行為,如政府補貼行為,且理論視角多從社區居民群體參與[71]或企業社會責任[72]等入手;以往研究也多強調產業發展[69](如西江千戶苗寨、郎德苗寨、龍脊壯寨等民族旅游地開發模式)、多主體參與模式[73]等視角,忽略了從能力發展視角對民族旅游地市場化發展路徑進行探究。本研究提出的民族旅游地市場化授益模式,可為民族旅游地發展路徑提供借鑒。

三是豐富了民族旅游地市場化授益實現路徑及其機制。本研究構建了機會邏輯下以能力演化為核心的市場化授益模式的實現路徑。此外,還發現集體經濟力量是促進村民自主發展與可持續競爭優勢形成的關鍵,這一結果與傳統觀點相反,傳統觀點認為,較強的集體經濟力量使得農民個人的自主創業活動較難進行[74]。

4.3? 實踐啟示

首先,需要明確民族旅游地市場化授益的驅動點在哪里。不同以往關注于受益方或者弱勢群體的受益情況,本研究致力于從授益方看受益方,探索民族旅游地發展路徑。因此,對于如何實現利益的均衡,不應以靜態和單一視角切入,應采取多元和動態視角看待問題,即明確驅動點的關鍵因素和入手點。因此,要找準問題的主要主客體。

其次,對于民族旅游地來講,應適當積極發揮集體學習的優勢。構建民族旅游地市場化授益模式實現路徑的關鍵點在于經驗學習、行動學習和集體“干中學”的階段動態學習過程,也是促進其能力演化的關鍵一環。

最后,民族旅游地是一個復雜多變的系統,不僅有著多元的利益主體、復雜的利益關系,還存在著多變的環境,如政策環境、競爭環境等。針對不同的發展情形,應注重政府的作用和引導,需要進行相應的學習創新、關系創新。即通過學習創新獲得更多應急能力的生成,通過創新網絡關系實現更多的價值創造。此外,還需要注意民族旅游地的發展不同于其他旅游地的發展,其具有較強的政策導向性和文化性。本研究認為,適用于高政策、文化門檻的民族旅游地市場化授益模式,對政策、文化門檻更低即市場基礎條件更好的地區有著更為廣泛的適用性和更為重要的啟發意義。

4.4? 研究局限與展望

受研究時間和條件所限,本研究在研究對象的多類型選擇和理論框架的量化驗證方面存在一定局限,未來研究可進一步結合更多類型的目的地(比如新疆、西藏等山區幫扶地區)進行理論檢驗、拓展和豐富,以強化研究成果的普適性。本研究是對民族旅游地市場化授益模式及其實現路徑的探索性研究,聚焦能力演化邏輯的授益模式形成的初步探討,未來仍有許多可突破、可挖掘的研究方向和重要議題,如市場化授益模式的新要素、路徑組合、階段性特征和實現機制等。

參考文獻(References)

[1] 宋向黨. 基于系統理論的貧困縣經濟發展動力機制與產業選擇[J]. 管理現代化, 2019, 39(4): 22-25. [SONG Xiangdang. The dynamic mechanism and industrial choice of economic development in poverty-stricken counties based on system theory[J]. Management Modernization, 2019, 39(4): 22-25.]

[2] 亢犁, 劉芮伶. 哪類教育最有利于鞏固脫貧攻堅成果——基于民族地區1159農戶的微觀調查[J]. 中南民族大學學報(人文社會科學版), 2021, 41(8): 57-68. [KANG Li, LIU Ruiling. What kind of education is most conducive to consolidating the achievements of poverty alleviation: Based on the micro-survey of 1159 farmers in ethnic areas[J]. Journal of South-Central Minzu University (Humanities and Social Sciences Edition), 2021, 41(8): 57-68.]

[3] 羅永常. 合理增權、有效參與與利益協調——基于多理論場域的民族村寨旅游發展再思考[J]. 貴州民族研究, 2020, 41(8): 87-92. [LUO Yongchang. Reasonable empowerment, effective participation and interest coordination: Rethinking the development of ethnic village tourism based on multi-theoretical field[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2020, 41(8): 87-92.]

[4] 王璐瑤. “一帶一路”背景下中國對太平洋島國可持續發展投資: 現狀、前景和啟示[J]. 云南財經大學學報, 2019, 35(6): 103-112. [WANG Luyao. Chinas investment in the sustainable development of Pacific island countries under the background of the Belt and Road: Current situation, prospect and enlightenment[J]. Journal of Yunnan University of Finance and Economics, 2019, 35(6): 103-112.]

[5] 馮楚瑤, 翁時秀. 以實踐為導向的旅游地返貧機制分析框架構建[J]. 地理研究, 2023, 42(2): 312-331. [FENG Chuyao, WENG Shixiu. Construction of a practice-oriented analytical framework for the mechanism of returning to poverty in tourist destinations[J]. Geography Research, 2023, 42(2): 312-331.]

[6] 王彥, 廖斌. 論公益行政訴訟制度的構建[J]. 現代法學, 2002(6): 85-89. [WANG Yan, LIAO Bin. On the construction of public interest administrative litigation system[J]. Modern Law Science, 2002(6): 85-89.]

[7] 吳衛東. 論征收征用中的公共利益[J]. 中共中央黨校學報, 2008(5): 51-54. [WU Weidong. On the public interest in expropriation[J]. Journal of the Party School of the Central Committee of the C.P.C. (Chinese Academy of Governance), 2008(5): 51-54.]

[8] KIMARO M E, NDLOVU J. Evaluating the role of small private tourism businesses in poverty alleviation: Acorporate social responsibility approach in Namibia[J]. Journal of Human Ecology, 2017, 58(3): 132-145.

[9] 李思思, 李莎莎. 高等教育如何面對人工智能時代?——以喬瑟夫·奧恩的《防止“機器人化”: 人工智能時代的高等教育》為切入[J]. 高教探索, 2020(11): 121-128. [LI Sisi, LI Shasha. How does higher education face the era of artificial intelligence? Taking Joseph Ohns Preventing ‘Robotization: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence as an entry point[J]. Higher Education Exploration, 2020(11): 121-128.]

[10] 李學術, 熊輝, 劉楠. 農村扶貧開發的功能定位及其發展機制——以低保制度為背景[J]. 經濟與管理, 2010, 24(7): 27-32. [LI Xueshu, XIONG Hui, LIU Nan. The function orientation and development mechanism of rural poverty alleviation and development-in the context of subsistence allowance system[J]. Economy and Management, 2010, 24(7): 27-32.]

[11] 成婷婷, 劉云剛. 信息權力及其地理學研究展望[J]. 人文地理, 2019, 34(1): 28-36. [CHENG Tingting, LIU Yungang. Information power and its geography research prospect[J]. Human Geography, 2019, 34(1): 28-36.]

[12] 屈小靜. 創新鄉村旅游扶貧模式[J]. 人民論壇, 2017(33): 98-99. [QU Xiaojing. Innovate rural tourism poverty alleviation model[J]. Peoples Tribune, 2017(33): 98-99.]

[13] 周兵, 黃顯敏, 任政亮. 民族地區旅游產業精準扶貧研究——以重慶市酉陽縣為例[J]. 中南民族大學學報(人文社會科學版), 2018, 38(1): 85-89. [ZHOU Bing, HUANG Xianmin, REN Zhengliang. Research on targeted poverty alleviation of tourism industry in ethnic areas: Taking Youyang county of Chongqing as an example[J]. Journal of South-Central Minzu University (Humanities and Social Sciences Edition), 2018, 38(1): 85-89.]

[14] 沈林榮, 劉小兵. 試論具體行政行為撤銷的限制[J]. 行政法學研究, 2000(1): 17-19. [SHEN Linrong, LIU Xiaobing. On the limitation of revocation of specific administrative acts[J]. Administrative Law Review, 2000(1): 17-19.]

[15] SPENCELEY A, SNYMAN S. Can a wildlife tourism company influence conservation and the development of tourism in a specific destination?[J]. Tourism and Hospitality Research, 2017, 17(1): 52-67.

[16] 王克嶺, 李燦松. 市場服務主體視角下的旅游扶貧路徑選擇[J]. 湖湘論壇, 2021, 34(2): 110-120. [WANG Keling, LI Cansong. The choice of tourism poverty alleviation path from the perspective of market service subject[J]. Huxiang Forum, 2021, 34(2): 110-120.]

[17] 蔣新華. 淺析行政裁量司法審查的范圍及合理性原則[J]. 法學雜志, 2010, 31(11): 100-103. [JIANG Xinhua. Analysis of the scope of judicial review of administrative discretion and the principle of rationality[J]. Law Science Magazine, 2010, 31(11): 100-103.]

[18] 鄢慧麗, 余軍, 熊浩, 等. 少數民族村寨旅游扶貧利益相關者網絡關系研究[J]. 軟科學, 2019, 33(3): 80-85. [YAN Huili, YU Jun, XIONG Hao, et al. Research on the network relationship of tourism poverty alleviation stakeholders in ethnic minority villages[J]. Soft Science, 2019, 33(3): 80-85.]

[19] 陳敏, 章錦河. 旅游行業協會的價格功能定位分析[J]. 資源開發與市場, 2018, 34(1): 144-148. [CHEN Min, ZHANG Jinhe. Analysis of price function orientation of tourism industry association[J]. Resource Development & Market, 2018, 34(1): 144-148.]

[20] 李冬花, 王詠, 陸林. 共同富裕目標下綜合鄉村旅游開發的可持續生計效應——基于浙江省安吉縣魯家村的案例實證[J]. 自然資源學報, 2023, 38(2): 511-528. [LI Donghua, WANG Yong, LU Lin. The sustainable livelihood effect of comprehensive rural tourism development under the goal of common prosperity: A case study of Lujia village, Anji county, Zhejiang province[J]. Journal of Natural Resources, 2023, 38(2): 511-528.]

[21] 冀瑋. 機構整合背景下的食品安全監管法律適用——基于行政法治視角的比較分析[J]. 行政法學研究, 2018(3): 62-74. [JI Wei. Legal application of food safety supervision under the background of institutional integration: A comparative analysis based on the perspective of administrative rule of law[J]. Administrative Law Review, 2018(3): 62-74.]

[22] 李宏偉, 郭紅梅, 屈錫華. “碳鎖定”的形成機理與“碳解鎖”的模式、治理體系——基于技術體制的視角[J]. 研究與發展管理, 2013, 25(6): 54-61. [LI Hongwei, GUO Hongmei, QU Xihua. The formation mechanism of “carbon lock-in” and the mode and governance system of “carbon unlocking”: Based on the perspective of technical system[J]. Research and Development Management, 2013, 25(6): 54-61.]

[23] 孫三百, 張青萍, 李冉, 等. 中國地區收入與凈財富不平等的演變路徑識別[J]. 地理學報, 2022, 77(6): 1411-1429. [SUN Sanbai, ZHANG Qingping, LI Ran, et al. Identification of the evolution path of regional income and net wealth inequality in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(6): 1411-1429.]

[24] 王節祥, 蔡寧, 盛亞. 龍頭企業跨界創業、雙平臺架構與產業集群生態升級——基于江蘇宜興“環境醫院”模式的案例研究[J]. 中國工業經濟, 2018(2): 157-175. [WANG Jiexiang, CAI Ning, SHENG Ya. Leading enterprises cross-border entrepreneurship, dual-platform architecture and ecological upgrading of industrial clusters: A case study based on the “environmental hospital” model in Yixing, Jiangsu province[J]. China Industrial Economics, 2018(2): 157-175.]

[25] 陳麗琴. 我國上市公司財務信息披露的激勵制度研究[J]. 會計之友, 2015(12): 68-72. [CHEN Liqin. Research on the incentive system of financial information disclosure of listed companies in China[J]. Friends of Accounting, 2015(12): 68-72.]

[26] LAVIE D, MILLER S R. Alliance portfolio internationalization and firm performance[J]. Organization Science, 2008, 19(4): 623-646.

[27] DIMOV D. From opportunity insight to opportunity intention: The importance of person-situation learning match[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2007, 31(4): 561-583.

[28] SHANE S, VENKATARAMAN S. The promise of entrepreneurship as a field of research[J]. Academy of Management Review, 2000, 25(1): 217-226.

[29] 彭新敏, 劉電光, 徐澤琨, 等. 基于技術追趕過程的后發企業能力重構演化機制研究[J]. 管理評論, 2021, 33(12): 128-136. [PENG Xinmin, LIU Dianguang, XU Zekun, et al. Research on the evolution mechanism of capability reconstruction of latecomer firms based on technology catch-up process[J]. Management Review, 2021, 33(12): 128-136.]

[30] 白景坤. 機會邏輯下企業持續競爭優勢的形成機理——動態能力多重觀點的整合與拓展[J]. 經濟管理, 2014, 36(3): 180-189. [BAI Jingkun. The formation mechanism of enterprise sustainable competitive advantage under the logic of opportunity: The integration and expansion of multiple viewpoints of dynamic capability[J]. Business and Management Journal, 2014, 36(3): 180-189.]

[31] 范旭, 梁碧嬋. 機會識別和雙元性戰略組合協同作用下科技型中小企業的創新模式演進[J]. 管理學報, 2021, 18(6): 873-883. [FAN Xu, LIANG Bichan. The innovation mode evolution of small and medium-sized technology-based enterprises under the synergy of opportunity identification and ambidexterity strategy combination[J]. Chinese Journal of Management, 2021, 18(6): 873-883.]

[32] 盧珊, 蔡莉, 詹天悅, 等. 組織間共生關系: 研究述評與展望[J]. 外國經濟與管理, 2021, 43(10): 68-84. [LU Shan, CAI Li, ZHAN Tianyue, et al. Inter-organizational symbiotic relationship: Research review and prospect[J]. Foreign Economics & Management, 2021, 43(10): 68-84.]

[33] 董保寶, 李全喜. 競爭優勢研究脈絡梳理與整合研究框架構建——基于資源與能力視角[J]. 外國經濟與管理, 2013, 35(3): 2-11. [DONG Baobao, LI Quanxi. The research context of competitive advantage and the construction of integrated research framework: Based on the perspective of resources and capabilities[J]. Foreign Economics & Management, 2013, 35(3): 2-11.]

[34] PRAHALAD C K, RAMASWAMY V. Co-opting customer competence [J]. Harvard Business Review, 2000, 78(1): 79-90.

[35] WINTER S G. Understanding dynamic capabilities[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(10): 991-995.

[36] 陸林, 劉烊銘. 政府主導鄉村旅游開發進程中的農民利益保護研究——以云南KY小鎮為例[J]. 農村經濟, 2019(6): 50-56. [LU Lin, LIU Yangming. Research on the protection of farmersinterests in the process of government-led rural tourism development: Taking Yunnan KY town as an example[J]. Rural Economy, 2019(6): 50-56.]

[37] 李春梅, 唐瑛, 劉祥恒, 等. 佤族社區居民旅游可行能力的實證研究[J]. 經濟問題探索, 2019(4): 84-92. [LI Chunmei, TANG Ying, LIU Xiangheng, et al. An empirical study on the tourism feasible ability of Wa community residents[J]. Inquiry into Economic Issues, 2019(4): 84-92.]

[38] 張環宙, 周永廣, 魏蕙雅, 等. 基于行動者網絡理論的鄉村旅游內生式發展的實證研究——以浙江浦江仙華山村為例[J]. 旅游學刊, 2008(2): 65-71. [ZHANG Huanzhou, ZHOU Yongguang, WEI Huiya, et al. An empirical study on the endogenous development of rural tourism based on the actor network theory: A case study of Xianhuashan village in Pujiang, Zhejiang province[J]. Tourism Tribune, 2008(2): 65-71.]

[39] 紀雪洪, 張思敏, 趙紅. 創業企業商業模式調整機制研究: 直接動因、調整過程與主要模式[J]. 南開管理評論, 2019, 22(5): 49-63; 89. [JI Xuehong, ZHANG Simin, ZHAO Hong. Research on the adjustment mechanism of business model of start-up enterprises: Direct motivation, adjustment process and main models[J]. Nankai Business Review, 2019, 22(5): 49-63; 89.]

[40] 焦豪, 楊季楓, 應瑛. 動態能力研究述評及開展中國情境化研究的建議[J]. 管理世界, 2021, 37(5): 191-210; 14; 22-24. [JIAO Hao, YANG Jifeng, YIAG Ying. A review of dynamic capacity research and suggestions for carrying out situational research in China [J]. Journal of Management World, 2021, 37(5): 191-210; 14; 22-24.]

[41] YIN R K. Case Study Research: Design and Method(the 4thEdition)[M]. London:Sage Publications, 2002: 121-154.

[42] JAMAL T, STROMZA A. Collaboration theory and tourism practice in protected areas: Stakeholders, structuring and sustainability[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2009, 17(2): 169-189.

[43] SAMKIN G, SCHNEIDER A. Adding scientific rigour to qualitative data analysis: an illustrative example[J]. Qualitative Research in Accounting & Management, 2008, 5(3): 207-238.

[44] 毛基業, 陳誠. 案例研究的理論構建: 艾森哈特的新洞見——第十屆“中國企業管理案例與質性研究論壇(2016)”會議綜述[J]. 管理世界, 2017(2): 135-141. [MAO Jiye, CHEN Cheng. Theoretical construction of case study: Eisenhardts new insights-review of the 10th “Chinese Enterprise Management Case and Qualitative Research Forum (2016)” conference[J]. Journal of Management World, 2017(2): 135-141.]

[45] 王鳳彬, 張雪. 用縱向案例研究講好中國故事: 過程研究范式、過程理論化與中西對話前景[J]. 管理世界, 2022, 38(6): 191-213. [WANG Fengbin, ZHANG Xue. Telling Chinese stories with longitudinal case studies: Process research paradigm, process theorization and prospects for Sino-western dialogue[J]. Journal of Management World, 2022, 38(6): 191-213.]

[46] EISENHARDT K M, GRAEBNER M E. Theory building from cases: Opportunities and challenges[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(1): 25-32.

[47] 吳曉波, 付亞男, 吳東, 等. 后發企業如何從追趕到超越?——基于機會窗口視角的雙案例縱向對比分析[J]. 管理世界, 2019, 35(2): 151-167; 200. [WU Xiaobo, FU Yanan, WU Dong, et al. How do latecomer firms go from catching up to surpassing? Longitudinal comparative analysis of two cases based on the perspective of opportunity window[J]. Journal of Management World, 2019, 35(2): 151-167; 200.]

[48] PRATT M G, ROSA J A. Transforming work-family conflict into commitment in network marketing organizations[J]. Academy of Management Journal, 2003, 46(4): 395-418.

[49] GIOIA D A, CORLEY K G, HAMILTON A L. Seeking qualitative rigor in inductive research: Notes on the Gioia methodology[J]. Organizational Research Methods, 2013, 16(1): 15-31.

[50] 毛基業, 張霞. 案例研究方法的規范性及現狀評估——中國企業管理案例論壇(2007)綜述[J]. 管理世界, 2008(4): 115-121. [MAO Jiye, ZHANG Xia. Normativity of case study method and evaluation of its current situation: A review of Chinese Enterprise Management Case Forum (2007)[J]. Journal of Management World, 2008(4): 115-121.]

[51] 孫新波, 張明超, 王永霞. 工業互聯網平臺賦能促進數據化商業生態系統構建機理案例研究[J]. 管理評論, 2022, 34(1): 322-337. [SUN Xinbo, ZHANG Mingchao, WANG Yongxia. A case study on the mechanism of industrial Internet platform enabling the construction of digital business ecosystem[J]. Management Review, 2022, 34(1): 322-337.]

[52] SEN A. Why health equity?[J]. Health Economics, 2002, 11(8): 659-666.

[53] 何錚, 顧新. 知識網絡中組織之間交互式學習研究[J]. 情報理論與實踐, 2014, 37(3): 95-100. [HE Zheng, GU Xin. Research on interactive learning between organizations in knowledge network[J]. Information Studies: Theory & Application, 2014, 37(3): 95-100.]

[54] 陳思睿, 楊桂菊, 王彤. 后發企業的顛覆性創新機理模型——基于小米公司的探索性案例研究[J]. 管理案例研究與評論, 2019, 12(4): 365-382. [CHEN Sirui, YANG Guiju, WANG Tong. Disruptive innovation mechanism model of latecomer firms: An exploratory case study based on Xiaomi company[J]. Journal of Management Case Studies, 2019, 12(4): 365-382.]

[55] 侯軍利, 王偉光. 創業者機會認知、行為決策與企業家精神——對JBV 1990-2017年的文獻分析[J]. 科技進步與對策, 2019, 36(23): 153-160. [HOU Junli, WANG Weiguang. Opportunity cognition, behavioral decision-making and entrepreneurship of entrepreneurs: A literature analysis of JBV from 1990 to 2017[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2019, 36(23): 153-160.]

[56] 趙航. 大數據環境下科技孵化網絡結構與治理——基于網絡風險視角[J]. 科技進步與對策, 2015, 32(6): 20-23. [ZHAO Hang. The structure and governance of science and technology incubation network in the big data environment: Based on the perspective of network risk[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2015, 32(6): 20-23.]

[57] SRECKOVIC M. The performance effect of network and managerial capabilities of entrepreneurial firms[J]. Small Business Economics, 2018, 50(4): 807-824.

[58] COHEN W M, LEVINTHAL D A. Innovation and learning: The two faces of R & D[J]. The Economic Journal, 1989, 99(397): 569-596.

[59] 晉欣泉, 姜強, 趙蔚. 基于系統動力學的知識建構行為演化博弈模型及仿真分析[J]. 遠程教育雜志, 2022, 40(1): 103-112. [JIN Xinquan, JIANG Qiang, ZHAO Wei. Evolutionary game model and simulation analysis of knowledge construction behavior based on system dynamics[J]. Journal of Distance Education, 2022, 40(1): 103-112.]

[60] 顧增旺. 行動學習: 組織能力提升新境界[M]. 南京: 江蘇人民出版社, 2010: 64. [GU Zengwang. Action Learning: A New Realm of Organizational Ability Improvement[M]. Nanjing: Jiangsu Peoples Publishing House, 2010: 64.]

[61] 朱秀梅, 林曉玥, 王天東. 數字創業生態系統動態演進機理——基于杭州云棲小鎮的案例研究[J]. 管理學報, 2020, 17(4): 487-497. [ZHU Xiumei, LIN Xiaoyue, WANG Tiandong. The dynamic evolution mechanism of digital entrepreneurship ecosystem: A case study of Hangzhou Yunqi town[J]. Chinese Journal of Management, 2020, 17(4): 487-497.]

[62] 邱小平. 商品流通企業的集群化發展——以廣州市為例[J]. 中國流通經濟, 2011, 25(3): 79-83. [QIU Xiaoping. The cluster development of commodity circulation enterprises: A case study of Guangzhou[J]. China Business and Market, 2011, 25(3): 79-83.]

[63] TEECE D J, PISANO G, SHUEN A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(7): 509-533.

[64] HUH S, YOOK K H, KIM I. Relationship between organizational capabilities and performance of target costing: An empirical study of Japanese companies[J]. Journal of International Business Research, 2008, 7(1): 91-107.

[65] 張輝, 蘇昕. 網絡嵌入、動態能力與企業創新績效——一個模糊集定性比較分析[J]. 科技進步與對策, 2021, 38(6): 85-94. [ZHANG Hui, SU Xin. Network embeddedness, dynamic capabilities and enterprise innovation performance: A fuzzy set qualitative comparative analysis[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2021, 38(6): 85-94.]

[66] 許漢澤, 李小云. 深度貧困地區產業扶貧的實踐困境及其對策——基于可行能力理論的分析[J]. 甘肅社會科學, 2019(3): 130-136. [XU Hanze, LI Xiaoyun. The practical dilemma and countermeasures of industrial poverty alleviation in deep poverty areas: Based on the analysis of feasible capability theory[J]. Gansu Social Sciences, 2019(3): 130-136.]

[67] 潘妮妮. “私人利益”向“政治參與”轉變的“粉絲路徑”[J]. 探索與爭鳴, 2021(3): 124-131; 179. [PAN Nini. The “fan path” from “private interests” to “political participation”[J]. Exploration and Free Views, 2021(3): 124-131; 179.]

[68] 夏權威, 盧元昕, 張敏. 建構主義視角下民族文化旅游資源的開發模式探析——以黑龍江省為例[J]. 黑龍江民族叢刊, 2021(5): 48-52. [XIA Quanwei, LU Yuanxin, ZHANG Min. An analysis of the development mode of ethnic cultural tourism resources from the perspective of constructivism: Taking Heilongjiang province as an example[J]. Heilongjiang National Series, 2021(5): 48-52.]

[69] 謝冰雪, 李雷雷. 熱點與趨勢: 民族旅游研究的知識圖譜構建與可視化分析[J]. 貴州民族研究, 2020, 41(10): 103-110. [XIE Bingxue, LI Leilei. Hotspots and trends: Knowledge mapping and visualization analysis of ethnic tourism research[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2020, 41(10): 103-110.]

[70] 葉欣梁, 何一, 孫瑞紅. 脆弱與反脆弱: 旅游業韌性研究進展與述評[J/OL]. 旅游學刊, 1-24[2023-03-21]. [YE Xinliang, HE Yi, SUN Ruihong. Fragility and anti-fragility: Research progress and review of tourism resilience[J/OL]. Tourism Tribune, 1-24 [2023-03-21]]

[71] 王湉, 鄺家麒. 社區參與何以影響高質量景區創建?——基于黃姚古鎮創5A田野調查數據的質性分析[J]. 旅游科學, 2022, 36(2): 86-100. [WANG Tian, KUANG Jiaqi. How does community participation affect the creation of high-quality scenic spots? Qualitative analysis of 5A field survey data based on Huangyao ancient town[J]. Tourism Science, 2022, 36(2): 86-100.]

[72] 顧建平, 房穎莉. 戰略性企業社會責任與組織韌性: 網絡嵌入與創新能力的鏈式中介作用[J]. 科技管理研究, 2022, 42(16): 146-153. [GU Jianping, FANG Yingli. Strategic corporate social responsibility and organizational resilience: The chain mediating role of network embeddedness and innovation capability[J]. Science and Technology Management Research, 2022, 42(16): 146-153.]

[73] 唐仲霞, 劉夢琳, 向程, 等. 旅游社區治理多主體共生模式研究——基于青海省兩個典型社區實例[J]. 人文地理, 2018, 33(6): 125-131. [TANG Zhongxia, LIU Menglin, XIANG Cheng, et al. Research on the multi agent symbiosis model of tourism community governance: Based on two typical community examples in Qinghai[J]. Human Geography, 2018, 33(6): 125-131.]

[74] 卓勇良. 浙江區域生產力合理布局的若干問題研究[J]. 浙江學刊, 1998(2): 58-62. [ZHUO Yongliang. Research on some problems of rational distribution of regional productivity in Zhejiang[J]. Zhejiang Academic Journal, 1998(2): 58-62.]

The Market-oriented Benefit Granting Model and Its Realization Path in Relation to Ethnic Tourism Destinations: A Longitudinal Case Study Based on Jiazi Village in Lijiang

LYU Wanqing, LAN Hongchao

(School of Business and Tourism Management, Yunnan University, Kunming 650091, China)

Abstract: Against a background of promoting common prosperity in the new era, how to shift from “blood transfusion-type” assistance to “hematopoietic-type” support has increasingly become the core question in relation to the development of ethnic tourism destinations. Here, we use the single-case study method based on the exploratory theoretical construction of Jiazi Village in Lijing over 28 years to develop the concept of a “market-oriented benefit granting model” and systematically explore this model and its realization path in relation to ethnic tourism destinations. We find that first, the market-oriented benefit granting model is a type of ability development-oriented benefit granting model, following the opportunity logic of “opportunity configuration—opportunity exploitation—opportunity symbiosis,” which enables the beneficiary to achieve “feasible ability activation—organizational ability transfer—dynamic ability generation” by relying on a market-oriented path to achieve the endogenous development of ethnic tourism destinations. Second, the logical starting point of the market-oriented benefit granting model is opportunity configuration and includes feasible ability activation under opportunity configuration, organizational ability transfer under opportunity exploitation, and dynamic ability generation under opportunity symbiosis. Third, the realization path of the market-oriented benefit granting model is the result of the co-evolution of opportunities and abilities. Opportunity logic provides the basis for “learning by doing,” enabling the generation and evolution of abilities, which in turn enable the evolution of opportunities. Fourth, the market-oriented benefit granting model emphasizes the need to accept and consolidate the achievements of the market and entrepreneurial opportunity exploitation in an inclusive manner, thereby achieving common prosperity through endogenous co-creation and sharing.

Keywords: ethnic tourism destinations; market-oriented benefit granting model; case study

[責任編輯:劉? ? 魯;責任校對:周小芳]