例談法治教育專冊教學之道

須潔

摘要:統編小學道德與法治六年級上冊是法治教育專冊,重在普及憲法常識,幫助學生初步樹立法治觀念,養成自覺守法、遇事找法、解決問題靠法的思維習慣和行為方式。法治教育專冊的教學應做到以下幾點:整體研讀,把握教材邏輯;任務驅動,引領問題探究;創設情境,促進深層認知;縝密思辨,觀照價值理解。

關鍵詞:小學道德與法治;法治教育專冊;法治教學

統編小學道德與法治六年級上冊是法治教育專冊,重在普及憲法常識,幫助學生初步樹立法治觀念,養成自覺守法、遇事找法、解決問題靠法的思維習慣和行為方式。下面,結合實踐,分享法治教育專冊的教學之道。

一、整體研讀,把握教材邏輯

法治教育專冊從學生生活出發,將法律規定生活化,引導學生逐步形成國家認同,樹立法治意識和國家觀念。既然編排了法治教育專冊,那么教師就不能局限于某一內容、某一課時,而要以整體思維去理解本冊教材,把握教材邏輯教學方向。

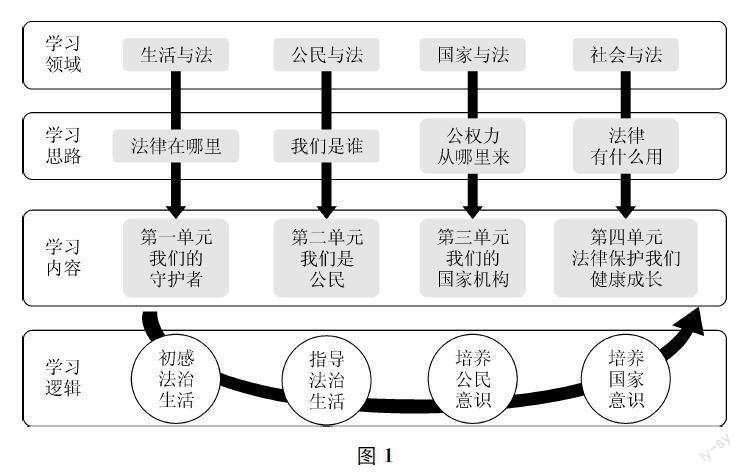

整體來看,本冊教材以憲法精神為主線,從四個學習領域設計主題式學習內容,突出國家意識和公民意識教育。教材邏輯結構如下頁圖1所示。細讀內容,不難發現,教材以“知識生活化、道德法治相融合”為出發點,從初步感知到辨知,再到回歸并指導生活,循序漸進地講述了相關憲法常識和基礎法律知識,有利于學生在層層遞進的學習中,逐步熟悉并理解法律,在初學法律階段形成體系化認知。

具體而言,教材的課題和框題之間存在內容的交叉和邏輯的遞進,教師要準確把握教材的邏輯意圖,厘清教學目標,把握教學重點。

不同課題,相似框題內容,要在對比研讀中把握教學重點。例如,《國家機構有哪些》一課的第二框“國家機關的職權”與《權力受到制約和監督》一課的第一框“權力行使有邊界”都涉及同一內容:國家機關的職權。表面上看,教學內容有重合,但是細細研讀就會發現,兩者有很大的區別。“國家機關的職權”側重整體的了解,教師要引導學生感受:國家機關就在身邊,每個機關和部門都擔負著特定的職責;我們的生活離不開國家機關的保障。“權力行使有邊界”側重局部的了解,教師要引導學生了解一些熟悉的行政機關及其不同的行政權力,同時了解國家機關行使權力是有法定范圍和法定程序的。

同一課題,不同框題內容,要在邏輯梳理中厘清教學目標。例如,《人大代表為人民》一課,第一框“人民選出的代表”的教學目標是認識選舉是公民參與國家政治生活的重要途徑,了解人大代表的選舉方式、選舉資格和選舉流程。第二框“責任在肩人民在心”的教學目標是了解人大代表的職責和履行職責的方式。第三框“我們是場外‘代表”的教學目標是懂得參與選舉是責任的體現,要珍惜選舉權和被選舉權。三個框題的內容設置具有層級性,教師需要進行深入的研讀、剖析和定位,才能厘清教學目標,高效開展教學。

教師如果不能整體研讀教材,厘清教材內容的教學邏輯,教學目標就有可能淺化或窄化,教學的方向就有可能走偏。教師要在整體研讀教材的基礎上,有效聚焦重點、精準把握方向,將真實可觸的生活情境與陌生晦澀的法律知識勾連起來,從而實現法治與生活的真正融通。

二、任務驅動,引領問題探究

教師應該從學生自主提出的問題出發,設置任務,引領學生探究,并嘗試運用法治思維分析和解決問題。然而,學生自主提出的問題往往是零散而感性的,尤其是法治教育專冊的內容,離學生生活較遠,學生對其認知也比較淺。因此,教師要引導學生對提出的問題進行整合,提煉出核心問題,再依據核心問題設計任務,以任務引領探究,讓學生在探究中學會用法。

例如,在“人民選出的代表”這一框的教學中,教師先設計了一份學習單,請學生寫出自己想了解的關于人大代表的問題。學生提出了如下問題:人大代表是怎樣選出的?哪些人可以當選人大代表?選舉投票的流程是什么樣的?人大代表怎樣才能不辜負人民的重托?為什么人大代表的選票的分量不輕?教師首先引導學生對提出的問題進行整合,提煉出本框的三個核心問題:選舉方式、選舉資格、選舉流程。如何設計出一個任務來統領這三個核心問題的學習呢?經過獨立思考、同桌討論、教師點撥,學生舉手表決,最終確定以“如何組織好一次人大代表選舉”為驅動任務。接著,教師提出引領性問題:“有法可依,有法必依。想要組織好一次人大代表選舉,先要了解國家是不是有具體的法規;如果有,我們是不是可以此為依據?”從而,自然引出《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》,并將其發給學生。學生以小組為單位進行探討學習,自主提出組織選舉的思路,完成一次真實且完整的“模擬選舉”。

任務驅動下的問題解決,需要教師從引導者走向協助者,為學生解決問題提供必要的幫助和點撥。教師的引導,為學生提供路徑、方法的同時,更潛移默化地滲透了法治觀念。“學習不是把外部世界的知識裝進腦袋里,而應是在持續的自我發現問題和自主解決問題過程中,探索世界、認知自我、發展理性。”[1]在模擬組織一次人大代表選舉中學習,是“邊學邊用”,是“實戰演練”。過程中,學生需要思考到底有哪些重要程序,為什么要這么操作,要有怎樣的法治意識,要注意哪些法律知識等。可以說,這樣的教學,真正實現了從“知識本位”向“能力本位”的轉變。

三、創設情境,促進深層認知

教師設計的探究活動需要建立在真實情境之上,以真實情境作為法治教育與學生生活之間的橋梁。在創設情境時,教師可以將真實的互動引入課堂,提高學生的參與度,讓學生在互動中提升法治認知;還可以基于真實的事件創設情境,引領學生關注生活中的法律常識。

例如,在《人大代表為人民》一課的教學中,教師設計了課前調查:“你身邊有人大代表嗎?是哪一級別的人大代表?”學生通過調查,驚奇地發現原來人大代表就在自己的身邊。其中一位學生介紹,自己的媽媽就是蘇州市級的人大代表。教師抓住這一特別的教學資源,組織學生開展小組討論,邀請大家一起來設計實踐活動“相約身邊的人大代表”。有的小組提出,能否請阿姨來到學校,開展一次“家長講堂”,和同學們面對面講述自己的代表履職故事;有的小組則提出,能否利用課余時間去阿姨工作的單位參觀采訪,了解人大代表到底要做些什么;還有的小組提議,可以請這位同學作為代表,將大家最關心的問題帶給阿姨,作為提案的素材。最后,經過協調,我們共同選擇了線上互動的方式,邀請阿姨和大家現場連線,回復大家關心的問題,同時對自己的代表職責做全面的介紹。在與人大代表互動的真實情境中,從人大代表的產生到人大代表的履職盡責,再到我國全國人民代表大會制度的優越性,學生都有了真切的感受和深刻的理解。“人大代表人民選,人民代表為人民”不再停留在字面上,“人民是國家的主人”這一意識深深地根植于學生的心中,大家的政治認同感油然而生。

再如,在教學《權力受到制約和監督》一課“權力行使有邊界”這一框時,教師基于一個生活中的案例創設情境——某同學在家門口的小超市買到了過期食品,并提問:“如果是你,你會怎么辦?”六年級學生對過期食品是有一定了解的,但在生活中有可能不會特別留意商品是否過期。教師提出問題后,學生的第一反應就是去超市換一份未過期的食品。“那么,是不是換到了不過期的食品就可以了呢?超市會不會繼續犯這樣的錯誤?我們應該請誰來監管?”在教師的追問下,學生想到可以撥打消費者投訴舉報專線12315,請相關部門核實情況,若情況屬實,則對商家作出相應的行政處罰。在此基礎上,教師順勢出示兩部相關的法律《中華人民共和國消費者權益保護法》《中華人民共和國食品安全法》,請學生認真閱讀,深入了解商家應承擔的責任。在真實情境的引領下,學生不僅體會到了法律的權威性,更學會了如何在日常生活中運用法律維護自身權益,用法治思維處理生活事件。

四、縝密思辨,觀照價值理解

提高思辨能力、養成思辨習慣、形成思辨意識,是道德與法治教學的一項重要任務,是培育學生核心素養的要求。[2]法治教育專冊的教學不能直接奉送結論、背誦觀點、灌輸法律條文。教師要在設計探究任務、設置真實情境的基礎上,關注學生思維的發展,把握教學的方向,引導學生概括、提煉信息,對問題進行全面、縝密的思考和分析,深刻理解法治的價值。

例如,“人民選出的代表”這一框的教學中,教師結合教材中《知識窗》和《活動園》等欄目的內容進行拓展,開展了“思辨身份”的活動。活動中,教師精心設計虛擬身份卡,巧妙地融合國籍、民族、宗教等學生存在認知誤區的因素,引導學生對照憲法的規定,辨析這些人是否具有人大代表資格。學生積極思考,基本都能依據憲法作出正確判斷。而在辨析“剝奪政治權利三年的服刑人員”這一身份時,學生的第一反應是沒有選舉資格,理由是《中華人民共和國憲法》第三十四條規定:“中華人民共和國年滿十八周歲的公民,不分民族、種族、性別、職業、家庭出身、宗教信仰、教育程度、財產狀況、居住期限,都有選舉權和被選舉權;但是依照法律被剝奪政治權利的人除外。”于是,教師進一步提問:“在今天這個時間節點,如果要準確判斷這個身份是否有選舉資格,還必須掌握哪些信息?”引導學生深入思考,關注時間限制,從而對“剝奪政治權利”與選舉資格有了更為正確的認識。兩次思辨層層遞進,學生在活動中主動思考辨析,理解了選舉權和被選舉權,懂得了選舉的價值和意義,也為后續“珍惜選舉權和被選舉權”的學習做了鋪墊。在本框教學中,教師還設置了“候選人和選民見面”這一活動。教師出示了三位候選人的相關資料,請學生根據相關信息進行投票,并順勢提出思辨問題:“應該選怎樣的人做人大代表?”該問題關聯下一框“責任在肩人民在心”中人大代表的職責,學生在思辨中深刻認識到人大代表的價值:人大代表不僅僅是一般意義上的先進工作者,他們是國家權力機關的組成人員,要對他們有更高的要求,他們代表著人民的心聲。

作為法治教育的主陣地,我們要迎難而上、知難而進,積極探索有效的法治教學策略,讓學生站在小學道德與法治課堂的中央,促進其對法治的理解,最終實現法治觀念與思維的養成。

參考文獻:

[1] 尹后慶.務實而專業地迎接育人方式變革的新挑戰[J].基礎教育課程,2021(2):16.

[2] 嚴衛林.道德與法治思辨教學“三道之法”[J].中學政治教學參考,2023(22):6.