岳陽(yáng)市雷暴變化趨勢(shì)特征分析

聶武夫 周金良 劉擎

摘要 利用岳陽(yáng)地區(qū)6個(gè)氣象臺(tái)站1960—2009年雷暴日資料,采用絕對(duì)變率、氣候傾向率、相關(guān)檢驗(yàn)法等方法,分析了岳陽(yáng)地區(qū)各地域的變化特征。結(jié)果表明:(1)初、終雷暴日的穩(wěn)定性,6個(gè)氣象站存在較大的差異。初雷暴日穩(wěn)定性的排列順序:湘陰>華容>岳陽(yáng)>臨湘>平江>汨羅。終雷暴日穩(wěn)定性的排列順序:平江>湘陰>臨湘>岳陽(yáng)>華容>汨羅。(2)岳陽(yáng)地區(qū)雷暴初日普遍出現(xiàn)在1—3月,2月最多,最早出現(xiàn)在1980年1月1日;岳陽(yáng)地區(qū)雷暴終日普遍出現(xiàn)在9—12月,12月最多,最晚出現(xiàn)在1990年12月29日和1997年12月29日。(3)6個(gè)氣象站的平均初雷暴日的絕對(duì)變率是17.09,終雷暴日的絕對(duì)變率是29.92,表明初雷暴日較終雷暴日穩(wěn)定,年際差異較小。

關(guān)鍵詞 雷暴日;氣候傾向率;變化特征

中圖分類(lèi)號(hào):P446 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):2095–3305(2023)07–0299-03

當(dāng)云層中發(fā)生強(qiáng)烈的反應(yīng)產(chǎn)生雷鳴和閃電現(xiàn)象被稱(chēng)為雷暴,雷暴往往夾雜著典型的降雨和大風(fēng),甚至有時(shí)會(huì)夾雜冰雹。雷暴屬于比較嚴(yán)重的災(zāi)害類(lèi)氣象,這種氣象狀況是我國(guó)經(jīng)常發(fā)生的災(zāi)害之一,一直以來(lái)都會(huì)造成人們財(cái)產(chǎn)的損失[1-3]。因此,自氣象科學(xué)研究以來(lái),相關(guān)研究人員致力于研究雷暴的現(xiàn)象特征和發(fā)生因素,期待可以做好雷暴的防范和減災(zāi)工作。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的研究,相關(guān)結(jié)論是雷暴的產(chǎn)生具有明顯的地域特點(diǎn),容易發(fā)生強(qiáng)對(duì)流天氣的地區(qū)更易產(chǎn)生雷暴,因此要結(jié)合不同地區(qū)的氣候變化特征科學(xué)防范雷暴災(zāi)害。經(jīng)過(guò)詳細(xì)研究相關(guān)文獻(xiàn),可以發(fā)現(xiàn)雷暴不僅與地區(qū)氣候規(guī)律有關(guān),還與地形下墊面性質(zhì)等復(fù)雜因素有關(guān)聯(lián)。岳陽(yáng)市東倚幕阜山,西臨洞庭湖,北接萬(wàn)里長(zhǎng)江,境內(nèi)群峰起伏,矮丘遍布,河港縱橫,湖泊眾多,造就了岳陽(yáng)雷暴的多樣性。本研究利用1960—2009年岳陽(yáng)地區(qū)岳陽(yáng)、華容、臨湘、湘陰、汨羅、平江6個(gè)氣象臺(tái)站雷暴資料,具體分析了雷暴發(fā)生起始時(shí)間到雷暴結(jié)束的時(shí)間之間變化和差異,并總結(jié)了雷暴每年的變化規(guī)律和分布等數(shù)據(jù)[4-8]。

1 資料和方法

資料來(lái)源:1960—2009年岳陽(yáng)地區(qū)岳陽(yáng)、華容、臨湘、湘陰、汨羅、平江6個(gè)氣象臺(tái)站雷暴觀測(cè)資料。

2 初、終雷暴日的統(tǒng)計(jì)特征

2.1 初、終雷暴日的絕對(duì)變率

云層內(nèi)發(fā)生了電力效應(yīng)的情況十分復(fù)雜,云層中有冰晶碰撞會(huì)產(chǎn)生電磁效應(yīng),也會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)烈的空氣流動(dòng)。不同地區(qū)特點(diǎn)發(fā)生的雷暴強(qiáng)度也不同,這與地區(qū)常年的熱量和地形特點(diǎn)都有直接關(guān)系。

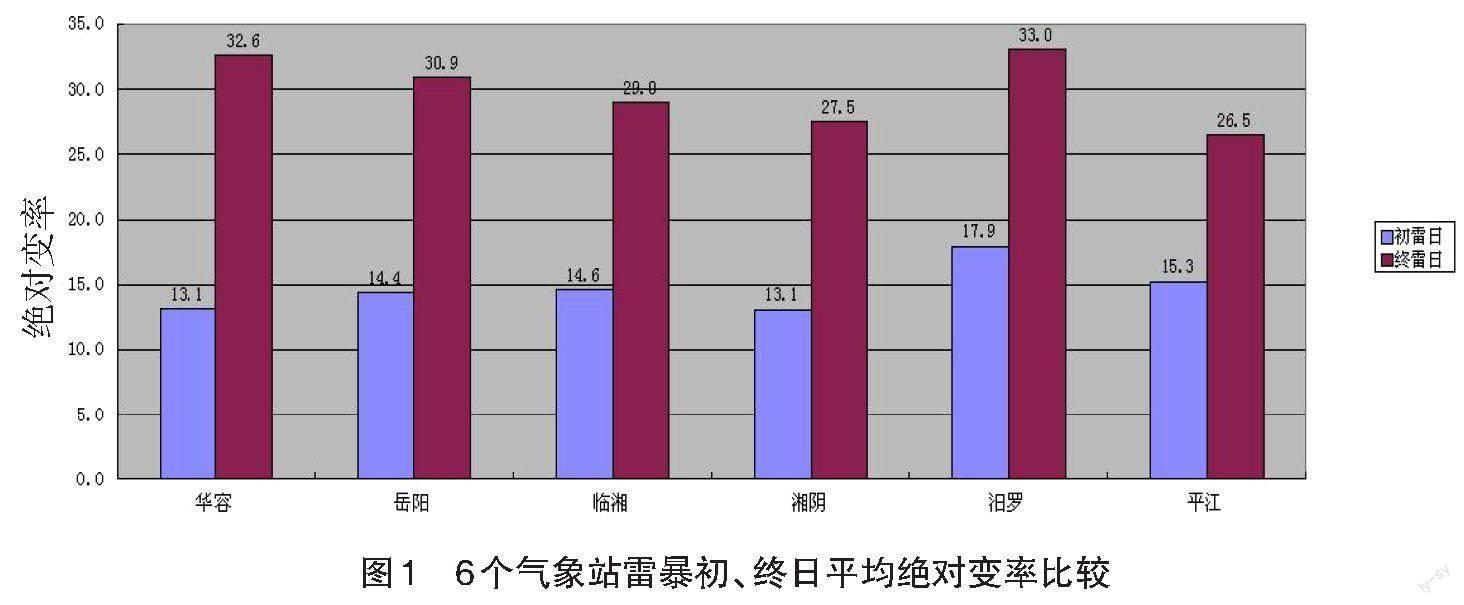

圖1顯示的絕對(duì)變率是為了體現(xiàn)圖片數(shù)據(jù)的穩(wěn)定程度,雷暴的起始日期和終止日期受到不同地理?xiàng)l件的影響會(huì)有很大的波動(dòng)。表1是6個(gè)氣象站1960—2009年50年雷暴的起始日期和終止日期絕對(duì)變率。

由圖1可知,雷暴的起始日期和終止日期穩(wěn)定程度存在很大的差異。初雷暴日穩(wěn)定性的排序:湘陰>華容>岳陽(yáng)>臨湘>平江>汨羅;終雷暴日穩(wěn)定性的排序:平江>湘陰>臨湘>岳陽(yáng)>華容>汨羅。

2.2 6個(gè)氣象站平均變化趨勢(shì)

資料表明,1960—2009年岳陽(yáng)地區(qū)6個(gè)氣象站雷暴的起始日期和終止日期內(nèi)基本變化趨勢(shì)是相同的,將6個(gè)氣象站平均狀況排序后可表征岳陽(yáng)雷暴的起始日期和終止日期內(nèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的變化趨勢(shì)。(1)岳陽(yáng)地區(qū)雷暴初日普遍出現(xiàn)在1—3月,2月最多,最早出現(xiàn)在1980年1月1日;岳陽(yáng)地區(qū)雷暴終日普遍出現(xiàn)在9—12月,12月最多,最晚出現(xiàn)在1990年12月29日和1997年12月29日;(2)6個(gè)氣象站平均初雷暴日的絕對(duì)變率是17.09,終雷暴日的絕對(duì)變率是29.92,表明初雷暴日較終雷暴日穩(wěn)定,年際差異較小。

3 雷暴日的時(shí)空分布特征

3.1 雷暴期、雷暴日的年代際分布

雷暴產(chǎn)生需要一定條件的形成,因此產(chǎn)生的條件無(wú)法達(dá)到很好的狀態(tài),就不會(huì)發(fā)生雷暴災(zāi)害。雖然岳陽(yáng)市每年都有雷暴期,但岳陽(yáng)市各地區(qū)存在地形地勢(shì)的差異,所以雷暴期發(fā)生的強(qiáng)度也不盡相同。從近50年來(lái)的統(tǒng)計(jì)雷暴期信息可以看出,每年的雷暴頻次都與自然變化條件有直接關(guān)聯(lián),也存在明顯的差異。表1是6個(gè)氣象站雷暴期、雷暴期內(nèi)雷暴頻率的年代際特征和變化趨勢(shì)。

表1表明,岳陽(yáng)地區(qū)雷暴期有如下規(guī)律:平江>臨湘>湘陰>岳陽(yáng)>汨羅>華容;岳陽(yáng)地區(qū)雷暴日有如下規(guī)律:平江>湘陰>臨湘>汨羅>岳陽(yáng)>華容,與雷暴期的分布大致相同,總體為山區(qū)多于平原;按年平均雷暴日數(shù)進(jìn)行劃分,岳陽(yáng)市和華容縣為中雷區(qū),臨湘市、湘陰縣、汨羅市、平江縣為多雷區(qū)。整體來(lái)看,1960—2009年50年間,岳陽(yáng)地區(qū)各測(cè)站雷暴期存在波動(dòng),但雷暴日數(shù)呈顯著減少趨勢(shì),導(dǎo)致頻率也呈顯著減少趨勢(shì),這與我國(guó)大部分地區(qū)平均雷暴頻數(shù)在波動(dòng)中減少的結(jié)論一致。

3.2 雷暴期、雷暴日的變化趨勢(shì)

由圖2可知,岳陽(yáng)市雷暴期從20世紀(jì)60年代到21世紀(jì)初期呈增加趨勢(shì)。過(guò)去50年間,岳陽(yáng)市雷暴期相關(guān)系數(shù)r=0.0943未通過(guò)0.05信度顯著性檢驗(yàn),表明岳陽(yáng)市雷暴期以2.92 d/10年的變化速率增加,但增速不顯著。岳陽(yáng)市雷暴日從20世紀(jì)60年代至21世紀(jì)初期呈逐漸下降趨勢(shì)。在過(guò)去50年間,岳陽(yáng)市雷暴日相關(guān)系數(shù)r=-0.5593通過(guò)0.05信度顯著性檢驗(yàn),表明岳陽(yáng)市雷暴日呈顯著減少的趨勢(shì),且以3.976 d/10年的變化速率下降。

3.3 雷暴路徑

在進(jìn)行雷暴觀測(cè)記錄時(shí),地面觀測(cè)人員會(huì)記錄雷電的起止時(shí)間和相應(yīng)的雷電方位,分析多年的觀測(cè)資料,可以判斷一個(gè)小范圍的地域雷暴活動(dòng)的移動(dòng)規(guī)律,對(duì)于項(xiàng)目選址和防雷設(shè)計(jì)時(shí)的功能布局具有參考作用。

雷暴路徑是指一個(gè)地區(qū)的雷暴移動(dòng)方向,它是表征一個(gè)地區(qū)雷電活動(dòng)集中程度的指標(biāo)。該指標(biāo)是指評(píng)估區(qū)域所在地氣象臺(tái)、站資料確定的雷暴移動(dòng)在當(dāng)?shù)夭煌较颍ㄕ龞|、東南、正南、西南、正西、西北、正北、東北)的百分率,岳陽(yáng)市1970—2014年雷暴方向概率如表2所示,路徑玫瑰圖如圖3所示。

從表2和圖3可以看出,岳陽(yáng)市從西南方向進(jìn)入的閃電比例最高,達(dá)22.4%,其次是由西面方向進(jìn)入的閃電占20.2%,然后是由西北面方向進(jìn)入的占13.5%。

4 結(jié)論

根據(jù)岳陽(yáng)地區(qū)6個(gè)氣象站1960—2009年雷暴氣候的資料統(tǒng)計(jì)分析趨勢(shì),得出以下結(jié)論。(1)雷暴的起始日期和終止日期穩(wěn)定程度存在很大的差異,將6個(gè)氣象站排序:湘陰>華容>岳陽(yáng)>臨湘>平江>汨羅;終雷暴日穩(wěn)定性的排序:平江>湘陰>臨湘>岳陽(yáng)>華容>汨羅。

(2)岳陽(yáng)地區(qū)雷暴初日普遍出現(xiàn)在1—3月,2月最多,最早出現(xiàn)在1980年1月1日;岳陽(yáng)地區(qū)雷暴終日普遍出現(xiàn)在9—12月,12月最多,最晚出現(xiàn)在1990年12月29日和1997年12月29日。

(3)6個(gè)氣象站的平均初雷暴日的絕對(duì)變率是17.09,終雷暴日的絕對(duì)變率是29.92,表明初雷暴日較終雷暴日穩(wěn)定,年際差異較小。

(4)岳陽(yáng)地區(qū)雷暴期有如下規(guī)律:平江>臨湘>湘陰>岳陽(yáng)>汨羅>華容。

(5)岳陽(yáng)地區(qū)雷暴日有如下規(guī)律:平江>湘陰>臨湘>汨羅>岳陽(yáng)>華容,與雷暴期的分布大致相同,總體為山區(qū)多于平原;按年平均雷暴日數(shù)進(jìn)行劃分,岳陽(yáng)市和華容縣為中雷區(qū),臨湘市、湘陰縣、汨羅市、平江縣為多雷區(qū)。

(6)1960—2009年50年間,岳陽(yáng)地區(qū)各個(gè)氣象站雷暴期存在波動(dòng),但實(shí)際發(fā)生雷暴的天數(shù)明顯不斷減少,整個(gè)雷暴的頻率也隨之下降,這樣的結(jié)論和其他地區(qū)的雷暴頻數(shù)波動(dòng)結(jié)論是相同的。

(7)從20世紀(jì)60年代到21世紀(jì)初期,岳陽(yáng)市雷暴期以2.92 d/10年的變化速率上升,雷暴日以3.976 d/10年的變化速率減少;華容縣雷暴期以0.642 d/10年的變化速率減少,雷暴日以2.264 d/10年的變化速率減少;臨湘市雷暴期以7.753 d/10年的變化速率增加,雷暴日以2.453 d/10年的變化速率減少;湘陰縣雷暴期以3.598 d/10年的變化速率增加,雷暴日以2.689 d/10年的變化速率減少;汨羅市雷暴期以2.434 d/10年的變化速率減少,雷暴日以4.861 d/10年的變化速率減少;平江縣雷暴期以0.97 d/10年的變化速率增加,雷暴日以4.917 d/10年的變化速率減少。

(8)岳陽(yáng)市從西南方向進(jìn)入的閃電比例最高,達(dá)22.4%,其次是由西面方向進(jìn)入的閃電占20.2%,然后是由西北面方向進(jìn)入的占13.5%。

參考文獻(xiàn)

[1] 王蘭蕓,王鑫,楊慧楠.發(fā)展基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的智慧農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)產(chǎn)品探析[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2017(14):237,241.

[2] 劉梅,魏建蘇,俞劍蔚,等.近57年江蘇省雷暴變化趨勢(shì)特征分析[J].熱帶氣象學(xué)報(bào),2010,26(2):227-234.

[3] 陳海蓮,許靖.近50a青海省河南縣地區(qū)雷暴氣候特征及變化趨勢(shì)分析[J].青海農(nóng)林科技,2018(1):35-38.

[4] 邢生惠,吳廣厚.湖北省十堰市雷電環(huán)境特征分析[J].農(nóng)業(yè)災(zāi)害研究,2018,8 (2):32-36.

[5] 周明薇,萬(wàn)協(xié)成,唐瑤,等.近50年湖南省雷暴氣候特征分析[J].南京信息工程大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2018,10(4):507-513.

[6] 馬海玲,黎峰,陶世銀.青海省雷暴持續(xù)期及災(zāi)情變化特征分析[C]//中國(guó)氣象學(xué)會(huì).第28屆中國(guó)氣象學(xué)會(huì)年會(huì):S13雷電物理、監(jiān)測(cè)預(yù)警和防護(hù).2011.

[7] 王宇宸.近30年錫林郭勒盟地區(qū)雷暴時(shí)空變化特征分析[J].內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟(jì),2022(7):74-75,77.

[8] 肖菲.九江市雷暴日數(shù)的時(shí)空變化特征分析[J].能源研究與管理,2020(3):35-38.

Analysis of Thunderstorm Variation Trend Chara-

cteristics in Yueyang City

Nie Wu-fu et al(Yueyang Meteorological Bureau, Hunan Province, Yueyang, Hunan 414000)

Abstract Using thunderstorm day data from six meteorological stations in Yueyang region from 1960 to 2009, the change characteristics of various regions in Yueyang region were analyzed using methods such as absolute variability, climate tendency, and correlation testing. The results show that: ⑴ There are significant differences in the stability of the initial and final thunderstorm days between the six stations. The order of stability of initial thunderstorm days is: Xiangyin > Huarong > Yueyang > Linxiang > Pingjiang > Miluo. The order of stability of final thunderstorm days is: Pingjiang > Xiangyin > Linxiang > Yueyang > Huarong > Miluo; ⑵ The first day of thunderstorms in Yueyang area generally occurs from January to March, with the most frequent occurrence in February and the earliest occurrence on January 1, 1980; Thunderstorms generally occur throughout the day in Yueyang region from September to December, with the largest number occurring in December, and the latest occurring on December 29, 1990 and December 29, 1997 The absolute variability of the average initial thunderstorm day at the 6 stations was 17.09, and the absolute variability of the final thunderstorm day was 29.92, indicating that the initial thunderstorm day was stable compared to the final thunderstorm day, with a small interannual difference.

Key words Thunderstorm day; Climate tendency rate; Changing characteristics