多元的“記憶之場”:中華民族共同體的集體記憶與認同的構建*

——以新疆吐魯番市公共博物館為例

阿達萊提·圖爾蓀

(1.中央民族大學民族學與社會學學院,北京01000;2.新疆維吾爾自治區社會科學院社會學研究所,新疆烏魯木齊 830011)

2017 年10 月,在中國共產黨第十九次全國代表大會上,習近平總書記提出“要鑄牢中華民族共同體意識”并寫入憲法、黨章,這一黨章已成為全黨和各民族人民實現中國夢的共同意愿和基本堅持。[1]2019 年10 月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于全面深入持久開展民族團結進步創建工作鑄牢中華民族共同體意識的意見》。[2]2020 年8 月9 月,“鑄牢中華民族共同體意識”已被納入中國共產黨在新時期治理西藏和新疆的重點戰略。[3]隨著“中華民族共同體”概念在政治話語中的不斷發展和完善,它已成為中國共產黨各個民族話語體系的核心概念和新時代黨的民族理論的基本概念,“如何建設中華民族共同體”以及“怎樣強化中華民族共同體”成為時代課題。在統一的多民族國家的建構與國族的整合歷程中,出現了一個值得關注的現象,即中華民族通過“回憶”本民族的“歷史”凝聚團結中華各民族、強化中華民族的集體記憶,由此建構“中華民族共同體”。在“回憶”本民族“歷史”的過程中,形成了多元的“記憶之場”:既有如博物館、檔案館、節日、儀式、慶典、照片、展覽等有形之“場”,也有影響相對更為廣泛的無形之“場”,如歷史傳說、英雄事跡、苦難遭遇等。[4]作為典型的“記憶之場”,博物館依賴特定的路徑和運行機制,不僅可以喚醒與構建當下參觀者對民族傳統、歷史、文化的記憶,同時又以新的視覺空間呈現方式建立新的語言秩序,構建起當前語境下的集體記憶。[5]

博物館與記憶的關系越來越受到學術界的關注。美國的蘇珊·克蘭曾經說過:“博物館不只是文化機構或是藏品的展示地,它們是個體認同與集體認同、記憶與歷史、信息與知識產生互動的場所。”[6]“博物館與記憶”是2011 年國際博物館日的主題,“博物館(記憶+創造力)=社會變革”是2013年國際博物館日的主題。無論是學界還是公共領域的討論,博物館與記憶的緊密關聯顯而易見。但是在闡釋其關聯性時,我們必須對(集體)記憶本身的定義進行明確闡釋,只有厘清“記憶”概念的內涵和機制(什么記憶?誰的記憶?怎樣記憶?),有關博物館與記憶之間的關系才能夠進一步展開討論。

一、集體記憶與物體

記憶作為人的一種本能很早就被心理學家所關注,但早期心理學家對記憶的研究大多停留在實驗室內,較少關注人類記憶的社會基礎。隨著認知心理學與后現代心理學的發展,心理學界對于記憶的研究逐漸開始關注記憶背后的社會文化因素。心理學家巴特萊特對記憶的社會決定作用的研究,使人們開始意識到記憶的社會屬性。他提出人們在回憶或重新敘述某一故事時,事實上,這是一個在其自身的社會文化中重新構成“心理構圖”。[7]

社會學、人類學家哈布瓦赫受老師涂爾干“集體歡騰”概念的影響,提出了“集體記憶”的概念,并首次關注記憶背后所蘊含的社會文化因素,并指出,集體記憶能夠得以形成和延續的一個主要原因是共同的“歷史記憶”在個人和群體形成自我認同方面能夠起到至關重要的作用。[4]一個群體通過分享共同的“歷史知識”,能夠獲得集體歸屬感和認同感,這種歸屬感和認同感同時形成了一個穩定的社會集體和社區。

哈布瓦赫的集體記憶概念及理論從根本上讓記憶與集體的勾連成為可能,同時,這種集體層面的記憶必然要在一定的空間維度中創造、延續、再生。在現代社會中,社區群體所依賴的記憶環境將隨著傳統意義上的有機社區被機械社區所取代而消失。歷史的書寫將發生在過去的信息以一種權威式的話語模式化、固定化,而曾經鮮活的“記憶”——凝塑群體精神的神話、故事、口頭傳說等,逐漸失去了其賴以生存的基礎,被現代文明所邊緣化。在這種背景下,記憶的產生空間發生了變化。有機的記憶空間和傳統記憶空間被皮埃爾·諾拉稱之為“記憶環境”,而機械的現代記憶空間被稱為“記憶場所”。在諾拉的理解下,記憶的載體變成記憶的場所,那他所創造的記憶就不再是獨立于權威話語的控制之下,我們現在提到的這些記憶,也不會變成新鮮有生命力的記憶,更不會在社會生活中根深蒂固,而是會成為一種敘事的話語結構。[8]

季羨林先生曾提出,“中國、印度、希臘和伊斯蘭文化是世界僅存的四種歷史悠久、影響深遠的文化體系。在絲綢之路的影響下,全世界僅有的兩個我國和這四大文化體系的交匯點是敦煌和吐魯番。”[9]吐魯番自古便是溝通天山南北和我國內地的交通要塞,是古代絲綢之路上的政治、經濟、貿易、文化重鎮,曾生活過車師、漢、匈奴、柔然、鮮卑、粟特、回鵲、蒙古等多個民族;流行過25 種語言和18 種文字;匯聚了薩滿教、祆教、佛教、道教、摩尼教、景教和伊斯蘭教;曾是中原絲織品、西方香料、北方馬匹交易的集散地。

如今,吐魯番的古城遺址、千佛洞、紀念塔、坎兒井、火焰山、葡萄溝、艾丁湖、古墓群、清真寺、壁畫、古堡、博物館及收藏文物仍在無聲地述說著這塊文明交匯之地曾經的繁榮與滄桑。筆者選擇吐魯番國有綜合類博物館和“努爾丁紅色記憶收藏館”等民間特色博物館作為研究對象,發現這些“記憶之場”所“生產”的集體記憶都肩負一個重要的政治使命,即構建一套“中華民族共同體”的話語與認同體系。通過一系列的紀念物、文獻搜集,甚至節日符號等物質與非物質手段,中華民族共同體的集體記憶被不斷強化。博物館是最典型的“記憶場所”之一,在諾拉的理論架構里,博物館的很多展品不得不從“記憶環境”中抽離出來,重新整合在一套權威并有話語權的體系中,展示了一些特有的知識和信息[10]。

作為“記憶之場”的吐魯番博物館所表達的中華民族共同體的集體記憶并非自然而然地從這個空間中產生出來,它必然要依賴于一些特定的過程和機制。筆者通過田野調查,試圖描述并闡釋作為“記憶之場”的博物館如何喚起和構建中華民族共同體的集體記憶。筆者認為,在吐魯番博物館中,“中華民族共同體”集體記憶的生成、塑造和延續機制有三個層次:第一,博物館陳列展品所蘊涵、表現、傳達和映射的信息激發參觀者的集體記憶;第二,博物館陳列展品的解說詞形成了符合“中華民族共同體”話語體系的敘事系統,并形塑參觀者對“中華民族共同體”的認同;第三,博物館自身的歷史過程,即其建館目的、展館的設計與建設、展陳的敘事構建等,促使并強化當下參觀者的“中華民族共同體”的集體記憶與認同。

二、博物館展品與“中華民族共同體”的集體記憶

這里所指的博物館展品,是拋開展品說明、擺放方式、燈光、保護技術等一切外在因素,純粹物理狀態的展品本身。這些陳列展覽精品的存在構成了集體記憶的基本要素,參觀者在觀看展品的同時,會與展品形成一種溝通、對話的關系。

(一)構建儒學共同體

儒學是一門實用、實踐的學問,它在指導人們的精神生活的同時,為人們的行為方式和生活方式提供準則,歷來是官方推崇的主流文化。它在歷史沉淀中形成的民族精神和心理認知對形塑“中華民族共同體”的集體記憶具有強大的生命力。

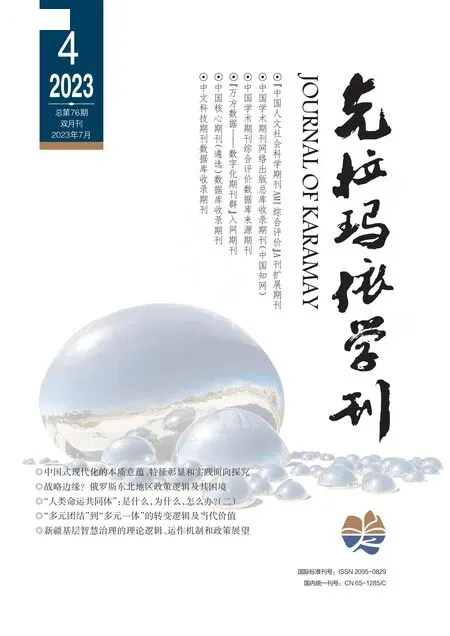

吐魯番博物館收藏的紙質文書中,有一卷卜天壽的《論語·鄭玄注》①手抄本(見圖1)。從文字記載來看,它是1 300 多年前一個年僅12 歲的少年卜天壽的家庭作業本,長538 厘米、寬27 厘米,內容分別是《論語》中的《八佾》《里仁》《公冶長》三篇,以及《為政》一部分,卷末還有《三臺詞》《千字文》和其他詩句等。[11]在這件《論語·鄭玄注》手抄本的卷末標記著“西州高昌縣寧昌鄉厚風里義學生卜天壽年十二”和“景龍四年三月一日”。這兩處題記清晰地說明,公元710 年的吐魯番,12 歲的學生卜天壽學習的場景。更有趣的是,卜天壽抄寫完還即興發揮,做了兩首“打油詩”。第一首打油詩寫到:“他道側書易,我道側書難。側書還側讀,還須側眼看。”側書—側讀—側眼,可以想像到卜天壽抄寫、閱讀、習誦《論語》時的樣子。

圖1 卜天壽《論語·鄭玄注》手抄本

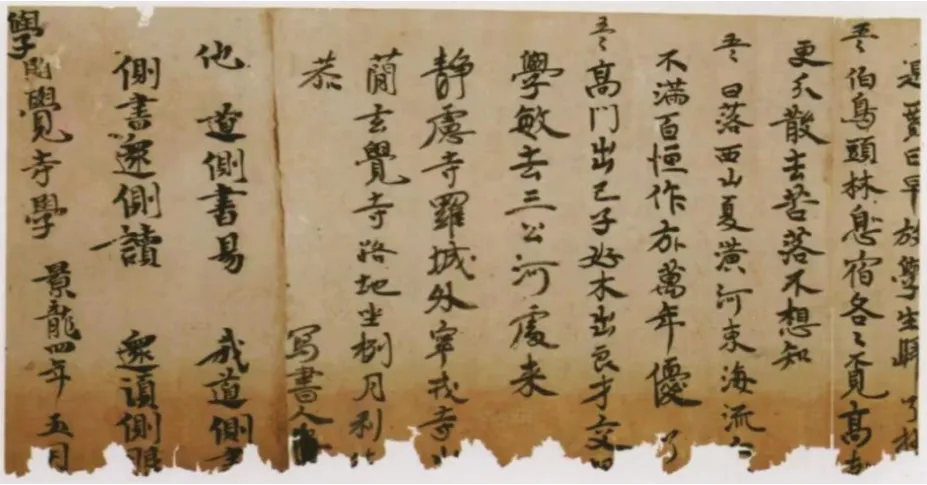

卜天壽側著身子抄寫《論語》,很費勁,還希望老師別怪罪他。因此,抄寫行將結束之時,他又題寫下了一首“打油詩”(見圖2):“寫書今日了,先生莫咸(嫌)池(遲)。明朝是賈(假)日,早放學生歸。

圖2 卜天壽《論語·鄭玄注》手抄本

孔子及其弟子問答講論的記錄被整理成《論語》,其中較為集中地體現了儒家學派的政治主張、倫理思想、道德觀念、教育原則,問世以來長期作為古代小學階段的教科書。這卷“卜天壽《論語·鄭玄注》手抄本”給當下觀者反映了唐朝時西州地區②建的學校與中原相似,學校還將以儒家學派為主的中原文化教育進行普及和推廣,并且當地教育被正式納入了朝廷科舉取士的軌道。這種以中原文化為主體的多元文化特征正是中原與西域交流、融合、凝聚的結果。“卜天壽《論語·鄭玄注》手抄本”現已列入第一批國家珍貴文物名錄。

陳列在吐魯番博物館的《六屏式列圣鑒訓圖》壁畫(見圖3),同樣反映了儒家學派的核心價值觀從中原地區流傳到吐魯番,成為人們為人處世的指導思想。

圖3 新疆吐魯番阿斯塔那古墓群《六屏式列圣鑒訓圖》壁畫

《六屏式列圣鑒訓圖》壁畫左起第一幅畫是“欹器”,它是古代盛水盛酒的器皿,特點是“虛則欹、中則正、滿則覆”,告誡人們物極必反,做事留有余地才能保持盛而不衰。接下來的是四幅人物畫像,第一個是“玉人”,意思是年輕人應勤奮好學,培養良好的品質;第二個是“金人”,用三層布包著他的嘴,意思是警惕禍從口出;第三個是“石人”,張著嘴,意思是可以暢所欲言,作出一番事業;第四個是一位老者,意思是應保持中庸之道。最后一幅圖畫有三樣東西:生芻(青草)一束,勸人不可以把待遇厚薄作為去留標準;素絲一卷,勸人不要因善小功微而不屑為;“撲滿”告誡當官要清廉。這幅包含了儒家學派核心價值觀的《六屏式列圣鑒訓圖》壁畫,充分反映了中原文化與西域文化相互滲透,都是中華文化的一部分。

(二)建構兼收并蓄的共同體文化

在春節的時候吃餃子是習俗,這一習俗來源于“交子之時”的說法。而因為餃子諧音叫作“交子”,即是新年與舊年的相交時刻,在除夕夜與新年交替之際一般都會食用,所以取的是“更歲交子”之含意。餃子作為春節的文化符號之一,其代表了“年”。在吐魯番博物館陳列的幾枚唐代的餃子(見圖4),同樣指向了這樣一個問題,即西域人民在至少1 500 年前,和中原一樣也過春節。

圖4 新疆吐魯番阿斯塔那古墓出土的唐代餃子

春節是中華民族的集體記憶,代表幸福、歡樂、團圓、豐收、富貴、平安、通順、健康、長壽等美好的文化精神都會集中呈現在這個節日。一切的人際交往、經濟消費、環境美化、生產貿易、自然和諧、總結開啟等社會行為,都會以這個節日作為節點標志。春節已成為中華文化集大成者,成為中華民族精神的集中體現。

此外,通過康氏家族墓志的記載我們得知,定居在吐魯番的粟特人不但在姓名、習俗上基本與中原地區相同,去世后也和中原地區一樣實行家族土葬,并刻字立碑,在思想上也認同了中華文化。北涼沮渠蒙遜的夫人彭氏的隨葬“衣物疏”③記錄了彭氏隨葬的遺物。這種“衣物疏”深受中原民間傳統舊俗的影響,印證了吐魯番自古以來就是多民族聚居、多元文化融合的地方。鎮墓獸是一種冥器,用來保護死者靈魂不受打擾,放置于墓葬中,起到鎮懾“鬼怪”的作用。鎮墓獸是古人想象出來的一種虎頭豹身虎尾的神獸,它來源于中原墓葬文化,也是中華文化在吐魯番傳承的重要物證。高昌樂是一種新產生的樂種,指的是西州人用中原的雅樂與西域的胡樂結合而成的新樂種,充分印證了西域文化和中原文化自古就是往交流交融的。

以上案例顯示出展品本身在喚起“中華民族共同體”集體記憶中的作用,這樣的記憶在一定程度上是屬于個體的記憶,但在更深層次上,這樣的記憶更是一種集體記憶的體現。因為,這樣的個體記憶必然與該個體的社會生活背景,以及在其生活背景中形成的文化心理構圖密切相關。

三、博物館敘事與集體記憶

吐魯番博物館塑造了“中華民族共同體”的集體記憶的機制不僅依賴陳列展品的物質存在,而且更取決于通過對展品的講述和對參觀者的引導,還原、再現中華民族的輝煌歷史。正如厄恩斯特指出的:“歷史信息是復雜凌亂的,無體系的,甚至相悖的。如何將這些凌亂的信息裁剪,又如何從這些表面上毫不相干的展品信息中凝練和構建出一套成體系的‘故事線’,需要靠敘事,而這是一個博物館建構集體記憶的能力基礎。”[12]再說記憶具有選擇性,甚至是扭曲和虛構的。吐魯番博物館作為“中華民族共同體”集體記憶的媒介,其展品遴選、歷史敘述、圖片說明等一系列展陳方式和手段,都是記憶“選擇性”的一種體現。如何選擇符合“中華民族共同體”話語體系的展品,將其用“正確”的敘事邏輯進行有效講解,這是吐魯番博物館營造“中華民族共同體”的集體記憶的重要途徑。吐魯番博物館最主要的意義在于傳播一種被各族人民所認可的權威話語,更是在不斷強化“中華民族共同體”的集體記憶。

(一)構建同源共祖

中國歷史上,不同民族有同化合并,同一民族亦有分化離散,出現許多同源異流、異源同流、同族異名或異族混稱等情況。如果不同族群需要進行聯盟或文化認同,最常見的方式就是追溯或擬制一位共同的祖先。而在古代,擬制的祖先主要顯現在神話傳說中,如盤古開天辟地、伏羲女媧兄妹成婚、洪水泛濫等。

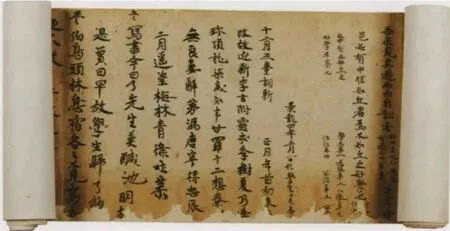

吐魯番博物館中展出的一件唐代絹畫,記載的內容是《伏羲女媧交尾圖》(見圖5),伏羲女媧以人頭蛇身呈現,并呈雙螺旋狀纏繞在一起。畫上用紅、黃、黑、白四種顏色描繪伏羲女媧像,二人上身呈單手擁狀人形,四目相對,含情脈脈;上身穿紅色廣袖對襟上衣,下身合穿一條帶有連云圖案的白色裙子。女媧右手高舉,手持圓規;伏羲則左手高舉,手拿矩尺,下身為七段雙螺旋狀交纏的蛇尾;周圍圍繞著74 個白色圓點,相鄰的幾個圓點用黑色實線相連接。

圖5 吐魯番博物館里展出的《伏羲女媧圖》

傳說中伏羲氏就是三皇五帝之首,也是中華人文始祖;并且女媧是造人之神,也是華夏的孕育之母。根據文獻記載,伏羲女媧的信仰最早見于先秦,西漢時期受到陰陽學說的影響,伏羲女媧開始以對偶神的形象出現,代表了陰陽相對、生生不息。吐魯番出土的伏羲女媧畫像在內容和構圖上,基本和中原地區出土的文物一致,說明吐魯番地區的這種墓葬文化和中原一脈相承。從畫像上不同人物形象特點來看,中原文化在傳播到西域后,與當地文化交流融合,形成了獨特的地域文化,如人物形象上出現深目高鼻、絡腮胡須等特點,服飾上也出現了對襟胡服等。

同源共祖神話作為一種特殊的集體記憶,敘述各族群的同源,而這樣的敘述具有很強的策略性。吐魯番博物館將“伏羲女媧”神話看作一個族群的集體記憶,將對同源共祖神話進行探討,上升為“中華民族共同體”建構的基礎。吐魯番博物館講解員在介紹《伏羲女媧交尾圖》時說:“到目前為止,考古工作者已在吐魯番阿斯塔那墓葬群、交河故城、哈拉和卓墓葬群曾陸續發掘出土上百幅伏羲女媧畫像,年代均集中在晉唐時期。幾乎在每一處合葬墓里都出土了一幅人身蛇尾的‘伏羲女媧圖’,或固定在棺槨之上,或疊好放在夫妻二人頭頂處。與中原地區發現的漢代伏羲女媧畫像石、磚不同,吐魯番的伏羲女媧圖年代為公元6 世紀至8 世紀,主要為絹、麻兩種質地,顏色鮮亮。少數圖像伏羲女媧深眉高鼻,穿胡服,伏羲還留著絡腮胡,具有明顯的少數民族特征。胡風的伏羲女媧圖在繼承中原畫風的同時,進行了本土化,說明古代各民族在祖先崇拜上達到了認知上的高度統一,也更加說明新疆與中原同根同源,血脈相連。

“伏羲女媧”神話在吐魯番博物館中被反復講述,強調共同祖先下的多民族關系,構成了“一國多民族”的共祖、共生的集體記憶。

(二)構建命運共同體

吐魯番博物館中珍藏了一件非常美麗的刺繡品——出土于阿斯塔那古墓的紅底鳥龍卷草紋絹繡,又被稱作共命鳥刺繡(見圖6)。這件刺繡長38厘米,寬26 厘米,大部分為紅色,刺繡手法非常精美,是一件少見的絲織品。在紅色絹底上繡有圖案,上方是五座倒立的山峰,中間是一只兩頭一體的神鳥,在神鳥兩側對稱繡有兩只身姿矯健的龍,在下方分別繡有兩只鳥,在鳥和龍的周圍,還有一些卷草紋布滿其間。整件刺繡的圖案,均勻對稱、造型生動,顯示出繡工高超的刺繡技藝。鳥龍卷草紋絹繡引人注目的地方是位于中間的雙頭一體的神鳥,被稱為“共命鳥”。

圖6 新疆吐魯番阿斯塔那古墓群出土的龍鳥卷草紋絹繡

圖7 新疆吐魯番“努爾丁紅色記憶收藏館”

先略微介紹一下作為佛教吉祥鳥之一的“共命鳥”。共命鳥是一只兩頭鳥,兩個頭的名稱有多種版本,比如“一頭叫念堂,一頭叫居林”“一頭叫法,一頭叫非法”,還有“一頭叫迦嘍嗏,常作善想;一頭叫優波迦嘍嗏,常作惡想”。故事的內容基本一致,有一只兩頭鳥(這里用迦嘍嗏和優波迦嘍嗏來稱呼),這兩個頭,卻有完全不同的思想。有一天迦嘍嗏看到一枚甘美的果子,剛好優波迦嘍嗏睡著了,迦嘍嗏就想,我們一個身體,我吃了等于優波迦嘍嗏也享受了,它在熟睡就不打攪了,自己吃了這枚果子。優波迦嘍嗏醒來之后聞到果香,就問怎么回事,迦嘍嗏如實而言,結果優波迦嘍嗏懷恨在心。后來有一天迦嘍嗏睡著的時候,優波迦嘍嗏看見一枚有毒的果子,就把毒果吃了,結果二鳥同時中毒而死。

“共命鳥”的啟示是:生活在這個世界上,人人都是兩頭鳥,有著善與惡的抗爭、夢與醒的矛盾、覺與迷的徘徊,善念善行獲善報結善果,惡念惡行得惡報結惡果。雖然其敘事主線為善惡,但展覽的真正核心價值是現代中國關鍵詞——中華民族共同體、民族團結、命運與共等。吐魯番博物館的講解員在介紹紅底鳥龍卷草紋絹繡時說:“共命鳥是佛教藝術中的常見的題材,它今天寓意著各民族是休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體,是中華民族大家庭各民族同生死、共命運的象征,告訴人們要珍惜民族團結,也只有民族團結,才能有社會和睦、國家統一和長治久安。”在某種程度上,吐魯番博物館敘事中所呈現的歷史是一套“中華民族共同體”的話語體系。

四、博物館建設過程與集體記憶

我們已經闡述了博物館中集體記憶塑造的兩個層次分別是文物自身的記憶與展陳方式所營造的記憶。但記憶的塑造過程并未止于這兩個層次,而且博物館自身的歷史過程也不少,即其建館目的和展館的設計與建設,加上展陳的敘事構建等,促使并強化參觀者的“中華民族共同體”的集體記憶與認同。

筆者曾多次參觀吐魯番市的“努爾丁紅色記憶收藏館”紅色教育基地,該基地籌建于2016 年12 月。收藏館門前的對聯上寫著“吃水不忘挖井人,致富不忘共產黨”,敘說著多年來蘊藏在收藏館主人對黨和國家的感恩之心。收藏館的主人努爾丁·沙塔爾是一名老黨員,已經70 歲了,工作起來還很認真。8 歲那年其父母相繼去世,他從小在黨和政府的關心關懷下茁壯成長。參軍入伍后,他慢慢理解、感受到革命先輩艱苦奮斗的精神,也是從那時起他開始收藏“紅色記憶”。在他看來,紅色藏品是偉大革命的見證,直觀地反映了革命先輩艱苦奮斗、奮發向上、百折不撓的精神。他說:“不管社會怎么發展,紅色精神都需要每個人去銘記和傳誦,我希望有更多的人能看到我的收藏,讓他們更加熱愛偉大祖國、維護民族團結。”在他的影響下,周邊村民也加入讀書行列,他家自然而然成了村里的“公共圖書館”,變成人們了解國家大事的生動課堂。

集體記憶是社會認同塑造的重要力量和基本依據,它從來都不是個體回憶的總和,更不是其他,而是社群成員共享的記憶,唯有共時性下的某種情感喚醒,方能成為一個社會的情感結構,凝聚共識。努爾丁用自辦“圖書室”的方式來儲存關于黨和國家的記憶、傳遞信息,其儲存和傳遞的信息容量與空間范圍都十分有限。在當地鎮黨委、政府多方協調爭取下,新建成這座有著特殊意義的“努爾丁紅色記憶收藏館”。

“面孔墻”是博物館話語構建的手段之一,有規律地鋪陳群體或者個體的面孔肖像,五官、表情和其他細節被刻意地放大。因為“面孔”對人類具有特別的吸引力,所以,面孔墻的使用可以有效集中觀眾的注意力,更有效地吸引觀眾,也會帶來直接的沖擊和感染力。[13]“努爾丁紅色記憶收藏館”也有“面孔墻”。展館以時間為第一線索,將毛澤東等黨和國家領導人的肖像嚴整有序地鋪陳開來,分別為“太陽最紅和毛主席最親”“革命歲月和光輝形象”“紅色教育和伴我成長”“大美新疆和親切關懷”“不忘初心和繼續前進”等五個展廳。展現黨和國家領導人的“面孔墻”雖由個體構成,但它所反映的卻是一段中華民族共同經歷的精神和事件,在潛移默化地向參觀者傳達著歷代仁人志士堅持和發展中國特色社會主義,中國共產黨作為一個具有頑強生命力的先進力量,挽救國家命運、捍衛民族尊嚴,造福人民大眾的共同記憶。

皮埃爾·諾拉稱博物館這一類的紀念場所為“記憶之場”,這是一種集體記憶的形式,它最大的特征就是將記憶“檔案化”。[13]“努爾丁紅色記憶收藏館”對毛澤東及各個時期黨和國家領導人面孔的集中展示就是這樣的過程,其借助被符號化的人物面孔,將歷史與現實相互映照,成為建構集體記憶、傳播主流意識形態的重要載體,完成了與觀眾的共情共鳴。

五、流動博物館策略與“中華民族共同體”記憶

2020 年初,吐魯番博物館調整服務策略,迅速策劃、用最快的速度組織并推出了“流動博物館”送展活動。活動秉持中華民族“同根、同源、同文、同宗”的理念,精選高昌故城遺址、伏羲女媧人首蛇身交尾圖、共命鳥、蘇公塔、開元廿年石染典過所、墓主人生活圖、六屏式鑒誡圖、開元四年《論語》鄭氏注、柏孜克里克石窟等文物制作成圖文并茂的專題圖片展板,將文物展覽辦到城鎮社區、機關學校、偏遠鄉村等地方,讓更多群眾在與文明的交流、與歷史的碰撞中,不斷深化對中華民族是一個命運共同體的理解和認同。截至目前,組織開展“流動博物館”送展活動300余場,受教育群眾10萬余人次。

如此,各族群體廣泛參與到“中華民族共同體”的集體記憶的塑造和再現過程中。“流動博物館”作為共享中華民族共同體的集體記憶的場所,其影響力不容忽視,逐漸成為吐魯番的“文化名片”。在這一過程中,各民族交往交流交融廣泛拓展,各族群眾產生對中華民族更強烈地歸屬感和認同感,中華民族的集體記憶被不斷增強并有了新的認識。

結論

博物館是記憶的場所,是話語建構爭奪的空間。博物館的建設不僅僅要重現歷史,更重要的是通過對文物和歷史信息的收集和整理,按照特定邏輯構建起體現某種價值的敘事話語體系,以滿足當前社會發展的需要。因此,正如對歷史的掌控便是對未來的掌控一樣,對博物館的爭奪本質上是對話語權的爭奪。博物館通過對藏品的展示、敘事,讓個體記憶和群體記憶在溝通、共享中不斷塑造、再現和重構,從而進一步強化人們的認同感和歸屬感,這也是博物館發揮功能的核心機制。筆者對吐魯番博物館的田野考察,印證了知識與話語的互相聯結、互相塑造的關系。表面上是在普及和傳播歷史知識,而本質上卻是通過特定的敘事邏輯塑造和強化“中華民族共同體”話語體系,以凝塑中華民族的國家和文化認同。

注釋:

①《論語·鄭玄注》中“鄭玄注”的意思就是鄭玄對《論語》的相關注解。據文獻記載,鄭玄是東漢末年的經學大師,他天資聰穎,勤奮好學,十二三歲就能誦讀和講述“四書五經”。鄭玄中年時期開始傾注于對儒家經典的研究,他對儒家經典的注釋,長期作為官方教材,對于儒家文化乃至整個中國文化的流傳作出了非常重要的貢獻。

②吐魯番古稱姑師,漢代為車師前國,唐代置西昌州,后改稱西州。

③“衣物疏”是記載死者隨葬衣物名稱和數量的墓葬文書。