聚對苯二甲酸乙二醇酯拓撲結構擴鏈的流變和發泡性能

南婧文,周 錦,黃文健,王秀華,張須臻

(浙江理工大學材料科學與工程學院,杭州 310018)

隨著電商迅速發展,快遞包裝材料需求量巨大,其中水果、蔬菜等生鮮產品包裝用泡沫絲的使用量越來越大,傳統泡沫絲原料主要以聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯為主,不可降解、難以回收,造成嚴重的環境污染及資源浪費[1-2]。聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)是一種應用廣泛的工程塑料,也是回收量最大的高分子材料,目前再生PET已基本實現產業化[3-4],因此以PET為原料制備包裝用泡沫具有明顯的環保優勢。

PET的分子鏈為線性結構,其分子量相對聚烯烴材料較低,熔體黏度較低,難以實施順利發泡加工[5]。根本原因在于PET熔體強度和模量較低,發泡過程中難以有效維持泡孔壁。目前常通過設計PET長支鏈拓撲結構,使其分子鏈由線性長鏈變為微交聯形態,進而改善熔體的可發性。一般通過多官能團的擴鏈劑與PET端基反應,從而達到拓撲擴鏈的目的。其中均苯四甲酸酐(PMDA)為PET擴鏈支化常用的酸酐擴鏈劑,一些研究者已經成功制備了具有長支鏈結構的高分子量PET[6-7]。但是PMDA改性PET的發泡效果并不理想,因為PMDA的加入會導致體系的端羧基含量增加,加速PET的熱降解反應,降低改性PET的熔體強度。環氧擴鏈劑主要與PET分子鏈端羧基反應,加工穩定性較好。Yang等[8]、Bocz等[9]、Japon等[10]采用擠出反應法使用環氧擴鏈劑改性的PET具有較高的熔體黏彈性,且發泡性能有所改善。

受上述研究啟發,本文選用四環氧丙基二氨基二苯甲烷(TGDDM),一種含有四環氧基的化合物,作為環氧基改性劑用于拓撲擴鏈改性PET,有望與PMDA協同改善PET的流體及發泡性能。并采用旋轉流變儀和轉矩流變儀研究改性PET的熔體流變性,對比分析酸酐擴鏈劑和環氧擴鏈劑對PET改性效果,并采用化學發泡法分析流變性能的改變對發泡性能的影響。

1 實 驗

1.1 實驗原料

PET切片(特性黏度IV=1.0 dL/g,浙江古纖道綠色纖維有限公司);四環氧丙基二氨基二苯甲烷(淡黃色黏稠液體,國藥集團化學試劑有限公司);均苯四甲酸酐(白色結晶粉末,國藥集團化學試劑有限公司)。

1.2 PET反應性擠出改性

采用轉矩流變儀(Haake Polylab OS,哈克,德國)研究PET的擴鏈反應過程。設定轉矩流變儀轉速為50 r/min,加工溫度為275 ℃。采用雙螺桿擠出機(Haake Polylab OS,哈克,德國)對PET進行反應擠出改性,具體改性配方設計如表1所示。改性過程中記錄熔體溫度和扭矩隨加工時間的變化曲線。

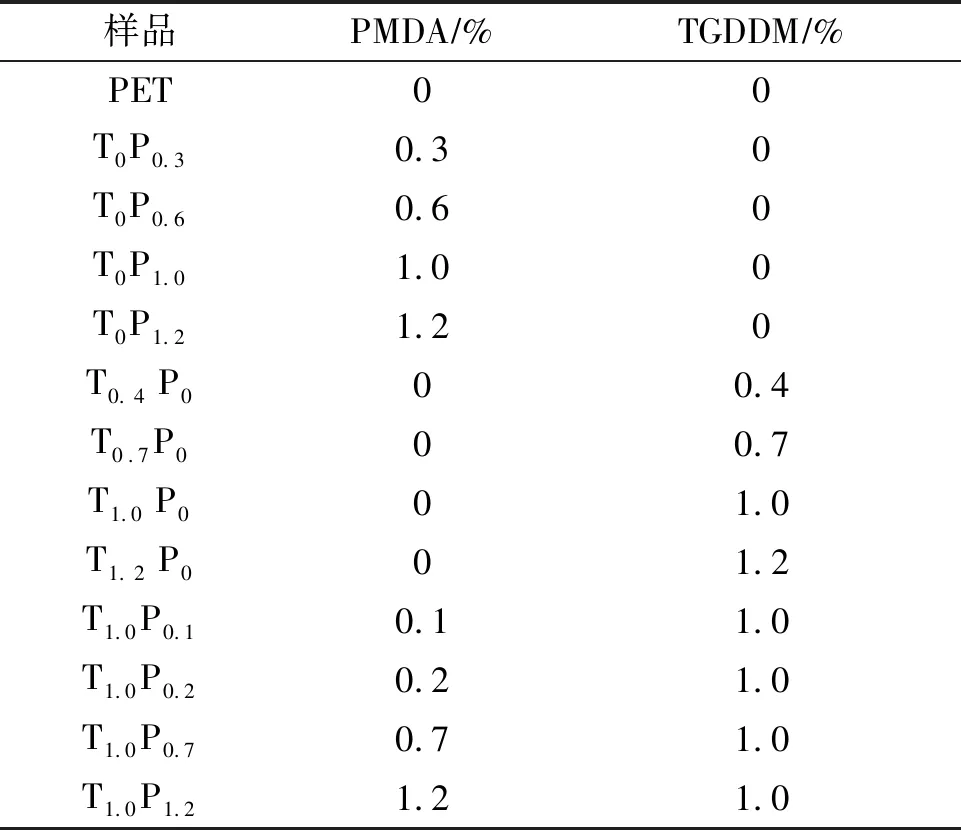

表1 改性PET配方Tab.1 Formulation of modified PET

1.3 PET發泡樣品制備

采用化學法發泡。將純PET與擴鏈劑混合后加入轉矩流變儀,熔融反應10 min后加入一定量的發泡劑繼續攪拌30 s,并使物料在轉矩流變儀腔體內停留30 s,隨后快速取出發泡樣品,采用水冷方式冷卻樣品。

1.4 性能表征

1.4.1 特性黏度

1.4.2 凝膠含量

樣品溶解在苯酚/四氯乙烷溶劑中并過濾,使用丙酮沖洗不溶物,然后140 ℃真空烘箱干燥稱重,不溶物的質量與初始樣品的質量比表征凝膠含量。

1.4.3 端羧基含量

根據GB/T 14190—2017《纖維級聚酯(PET)切片試驗方法》,采用滴定法測試樣品的端羧基含量。

1.4.4 流變性能

使用旋轉流變儀(Discovery HR-10,TA,美國)對改性PET樣品進行剪切流變性能測試。測試前用平板硫化機(GT-7014-H50C,高鐵檢測儀器有限公司,中國)將干燥后的樣品模壓為直徑為20 mm,厚度為1 mm的片材。旋轉流變儀測試溫度為 285 ℃,頻率掃描的角頻率的范圍為0.5~500 rad/s,固定應變幅度為10%,測試的全過程采用氮氣保護。

1.4.5 泡沫表征

采用美國PoreMaster33型自動壓汞儀測定多孔C/C復合材料的孔徑分布,其微分曲線峰值對應的孔徑即為多孔C/C復合材料的最可幾孔徑,即分布最多孔徑的尺寸。

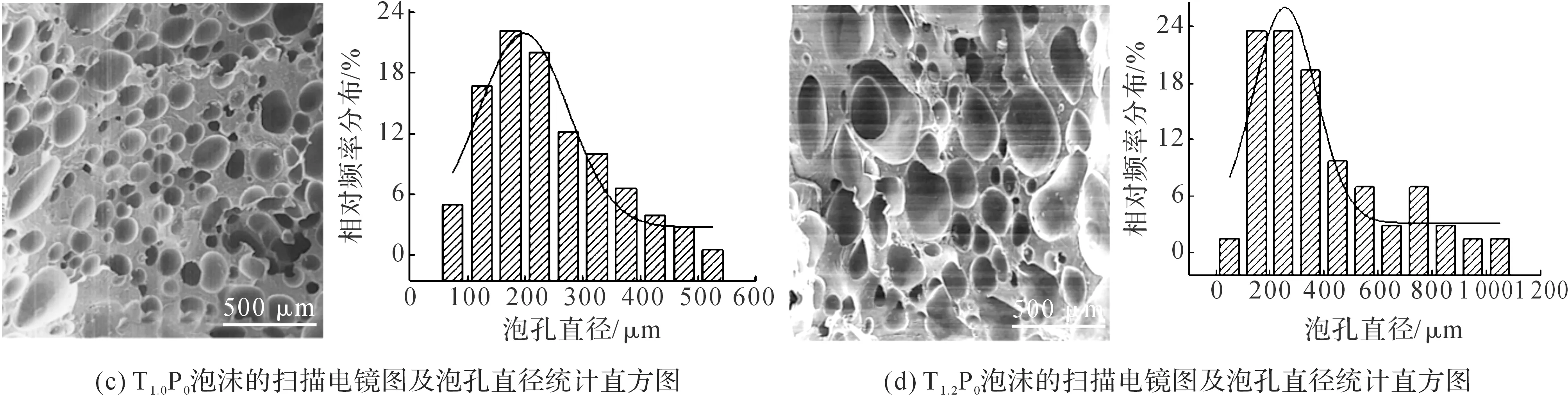

采用掃描電子顯微鏡(JCM6000,JEOL,日本)觀察發泡樣品的泡孔形態,使用Image J軟件對發泡樣品的電鏡照片分析,得到發泡樣品的平均泡孔直徑、泡孔密度及發泡倍率。

2 結果與討論

2.1 擴鏈反應過程

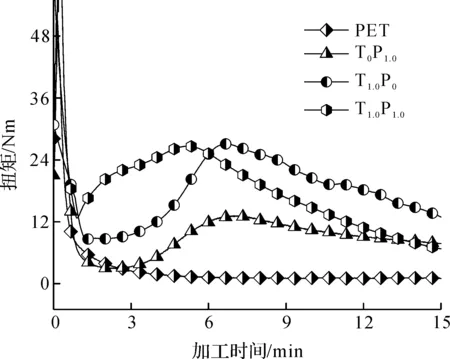

采用轉矩流變儀研究PET與兩種擴鏈劑的熔體反應性能,圖1為反應加工過程中不同擴鏈劑作用下熔體的扭矩-時間變化曲線。從圖1中可以看出,PET加入轉矩流變儀后,扭矩急劇下降,這是由于物料在高溫和剪切作用下逐漸熔融。當PET中加入擴鏈劑PMDA或TGDDM后,其熔體的扭矩均有不同程度的增加,表明兩種擴鏈劑均有助于提升PET的熔體黏度。

圖1 改性PET熔體的扭矩-時間曲線Fig.1 Torque-time curve of modified PET melt

圖2(a)為含有不同添加量擴鏈劑PET熔體的扭矩-時間曲線,圖2(b)不同改性劑添加量的熔體扭矩峰值和圖2(c)達到扭矩峰值的時間。在相同改性工藝下,改性PET熔體的扭矩均呈現先增大后降低的趨勢,各自呈現出扭矩峰值。對于同一改性劑,熔體扭矩的峰值同樣隨著擴鏈劑含量的增大逐漸達到一定極大值。這說明過量的擴鏈劑對PET的增黏起到相反的作用。由圖2(b)可以看出,單獨添加改性劑時,PMDA與TGDDM質量分數均為1.0%時改性PET的扭矩值達到峰值,但T0P1.0樣品扭矩值遠低于T1.0P0。當兩種改性劑同時加入時,樣品T1.0P0.1扭矩在較短時間內即可達到T1.0P0的扭矩值(見圖2(c)),表明兩種改性劑的復合產生了協同效應,提高了反應速率。

注:x表示PMDA的添加量,y表示TGDDM的添加量。當PMDA添加量為0,且y為0時,或當TGDDM添加量為0,且x為0時,即為PET。

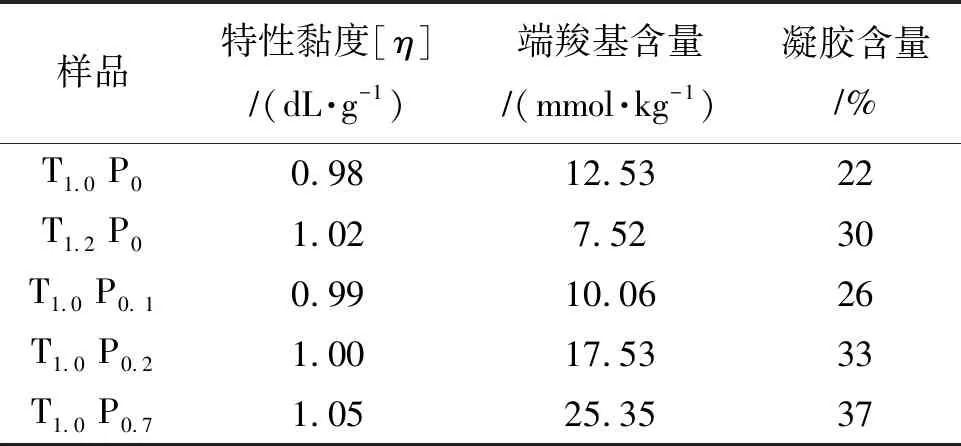

表2為各改性PET樣品的特性黏度、凝膠含量及端羧基含量性能參數。可以看出,經改性后,PET的特性黏度([η])均有所提高,并且隨著兩種改性劑添加量的增加,[η]均有逐漸增大的趨勢。當改性劑添加量達到一定值,體系溶液中出現凝膠現象。經測定,PMDA和TGDDM兩種改性劑添加的質量分數分別為1.0%、0.7%時,改性PET體系中開始出現凝膠,且兩種改性體系中凝膠含量均隨著改性劑含量增加而增加。通過定量對比,說明在官能度f相同的情況下,PET與TGDDM的反應效率優于PMDA。結合圖2和表2結果,樣品T1.0P0.7熔體的扭矩和凝膠含量較高,說明兩種改性劑協同作用,反應速率加快,拓撲擴鏈效應顯著。

續 表

由表2中端羧基的測試結果可知,PMDA改性PET樣品端羧基含量遠高于PET,而TGDDM或復合擴鏈劑改性PET的端羧基含量明顯小于PET。基于以往研究文獻[11],PMDA可與PET分子鏈中的端羥基反應,使得體系中產生大量端羧基,導致改性體系的端羧基含量明顯上升。而TGDDM中的環氧基既可以與PET中的端羧基發生反應又可以與端羥基反應,能夠有效消耗酸酐改性劑產生的端羧基,導致其含量反而下降。

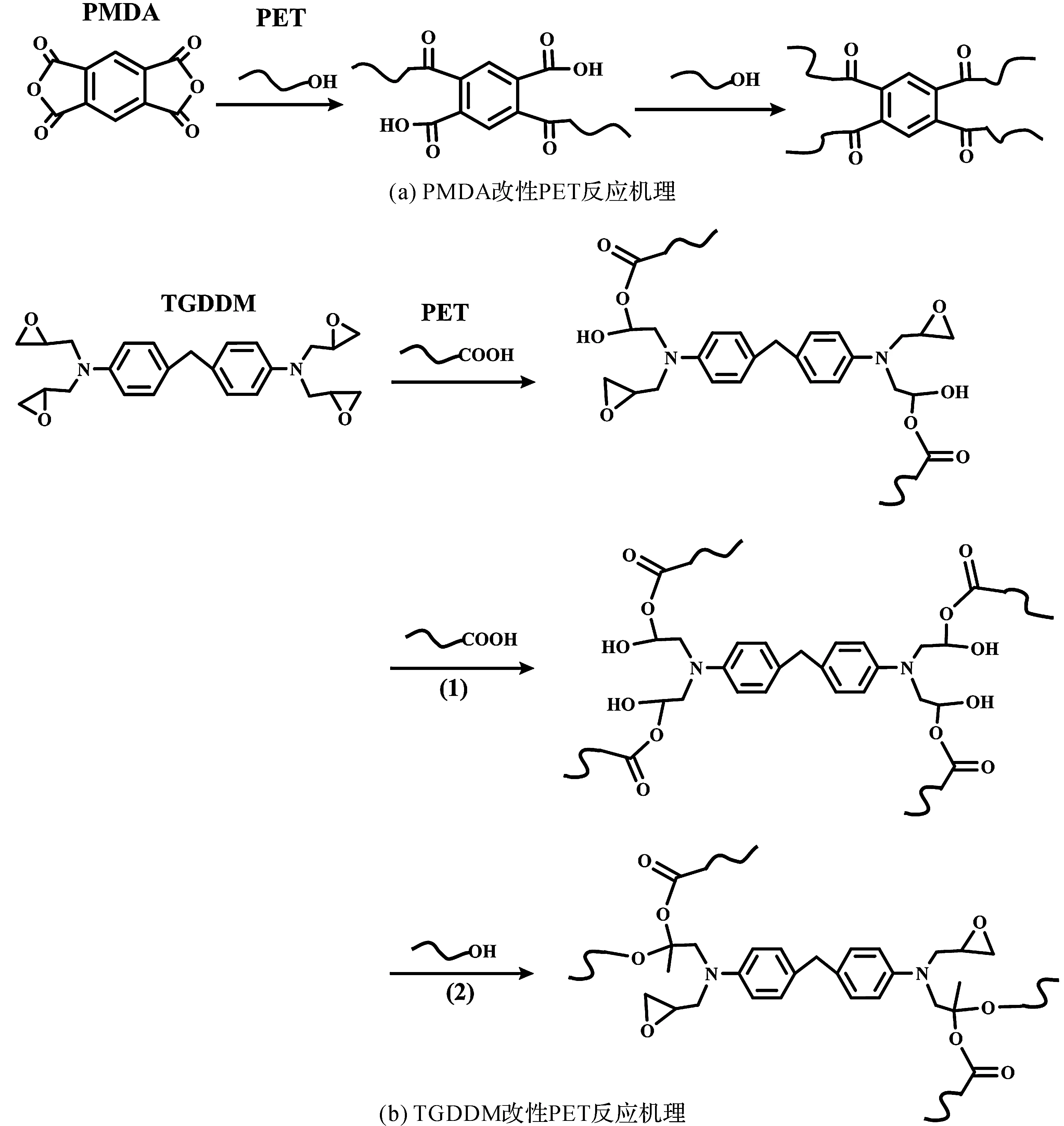

經過如上討論,本文的改性機理可推斷如圖3所示。理論上環氧基具備同時與端羧基和端羥基反應的能力,由于與端羧基(圖3 (b)中反應(1))的反應活性遠高于與端羥基(圖3(b)中反應(2))的反應活性[12],而雙螺桿擠出加工過程的時間較短,因此本實驗中環氧基主要與端羧基發生反應。

圖3 擴鏈劑與PET反應機理Fig.3 Reaction mechanism of chain extender and PET

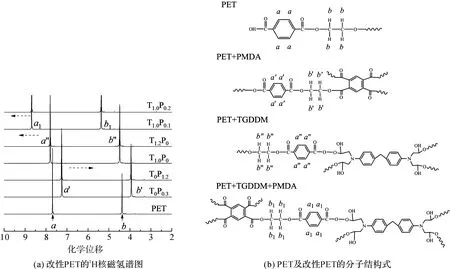

為了驗證上述反應機理,本文通過核磁共振氫譜對不同改性分子鏈結構進行了驗證性表征,結果如圖4所示。化學位移7.69和 4.38處峰表示PET分子鏈中的—C6H4和—CH2CH2—分別位于圖中的a和b位置,是PET分子鏈結構的特征峰[13]。改性PET樣品的譜圖中特征峰位置均有不同程度的移動,未見有新的共振峰出現,可能是由于擴鏈劑含量較少,在擠出加工過程中幾乎完全被反應。可以看出PMDA改性樣品所有峰均向左移動,不同添加量不改變其峰位置,分別位于圖4中a′和b′處;TGDDM和復合擴鏈劑的樣品所有峰的化學位移均向右移動,分別位于圖4中a″和b″處。綜上所述,PMDA和TGDDM均與PET發生了擴鏈支化反應,且TGDDM與PET的反應效果更明顯。

圖4 改性PET的1H核磁氫譜圖及分子結構式Fig.4 1H-NMR spectra and molecular structure of modified PET

2.2 熱性能

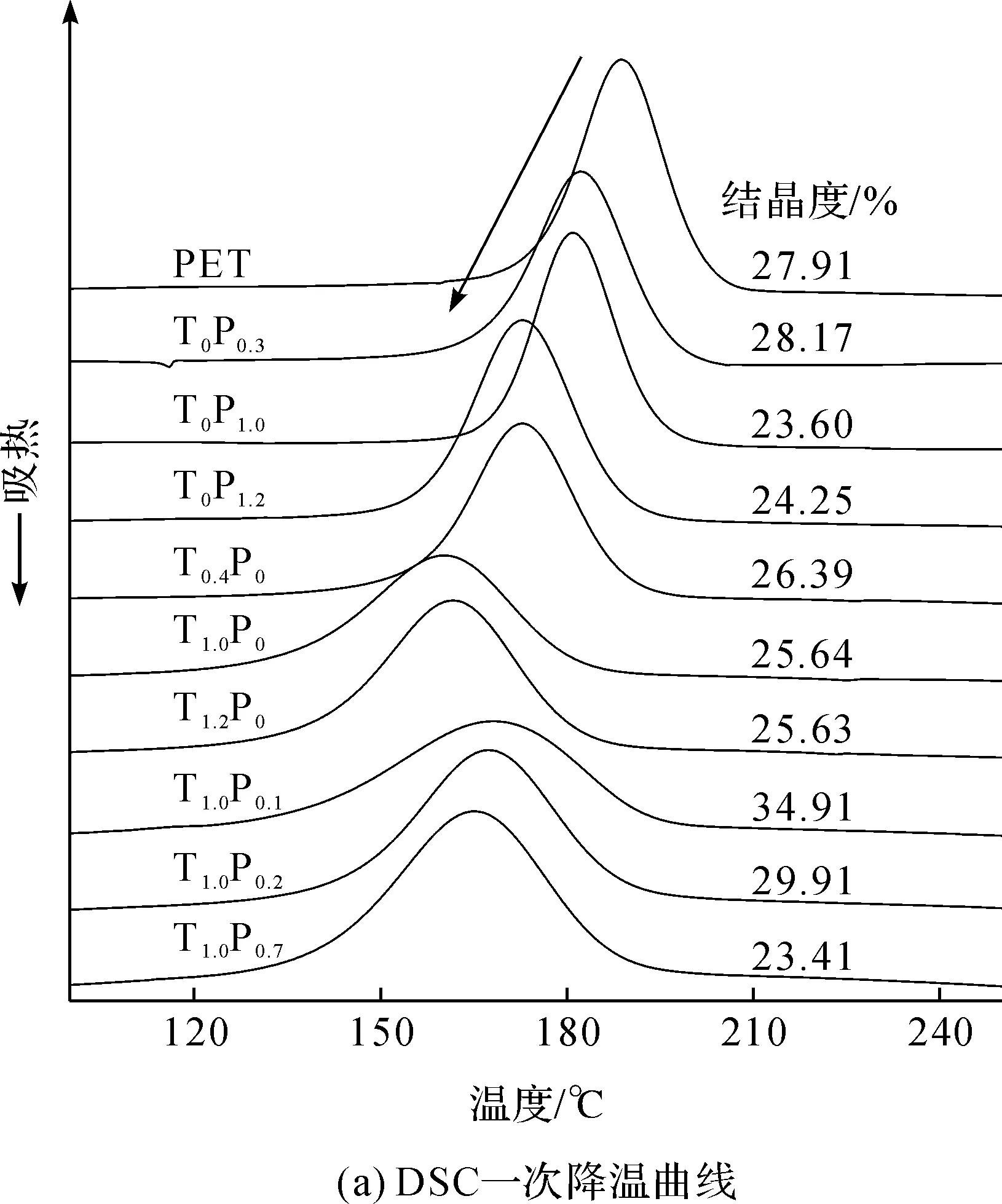

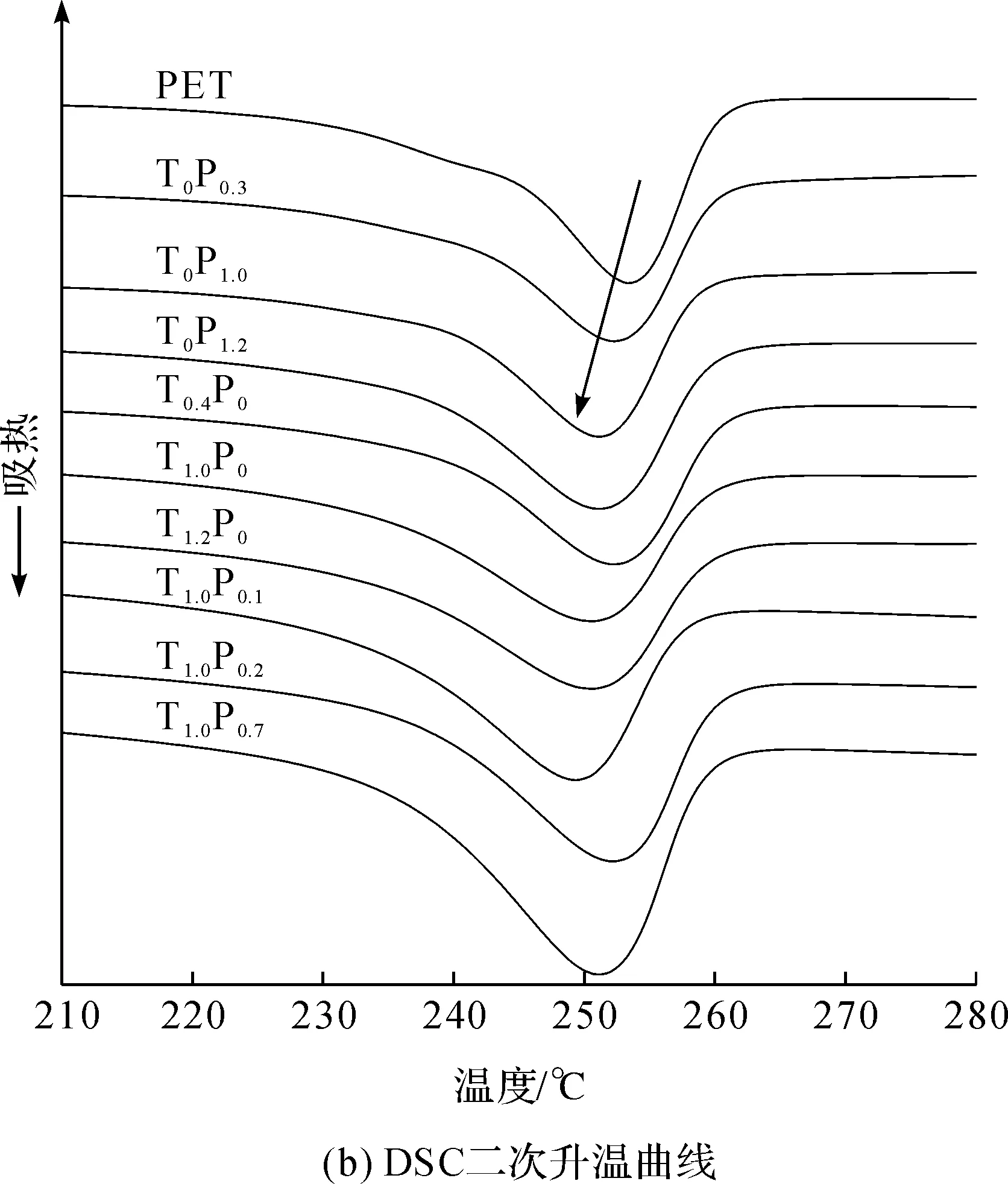

經過擴鏈后,PET的分子結構發生變化,易導致其結晶、熔融性能發生變化[4],圖5為改性樣品的熱性能曲線,其中圖5(a)中的箭頭表示改性PET的結晶溫度隨著TGDDM或PMDA的添加量變化趨勢,圖5(b)中的箭頭表示改性PET的熔點隨著TGDDM或PMDA的添加量變化趨勢。與純PET相比,改性樣品的結晶溫度和熔點有所降低,熔限變寬。這是由于改性PET相對分子量增加,但由于拓撲結構的限制效應,分子鏈段向晶核表面擴散變得困難,在降溫過程中形成的晶體完整度降低,導致其結晶度降低[6]。

圖5 改性PET的DSC曲線Fig.5 DSC curves of modified PET

2.3 流變性能

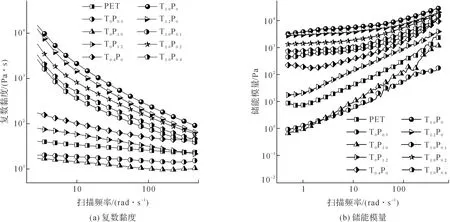

圖6為改性樣品熔體在旋轉流變儀中流變性能隨掃描頻率w的變化曲線圖。圖6(a)為復數黏度(η*)隨w的變化曲線圖,可以看出純PET的η*隨w增大而降低,呈現出剪切變稀的現象,但是整體降幅有限。改性PET樣品呈現與轉矩流變儀類似的結果,同樣表現出剪切變稀現象,但其η*均明顯高于純PET,且隨著改性劑添加量的增大,η*提升幅度及剪切變稀程度更為顯著。這表明改性后的PET的分子鏈松弛時間變大,并且隨著添加量的增大,松弛時間變大[12,14]。PMDA在質量分數為0.3%和1.0%時出現相反結果,可能由于PMDA的反應速率較小,在反應擠出過程中物料熔融后的時間不足以使擴鏈反應充分完成,導致樣品的復數黏度不增反降。其他3個圖中儲能模量G′、損耗模量G″和損耗因子tanδ也表現出類似的規律。此外,損耗因子tanδ是G″和G′的比,可以用來評價彈性組分在黏彈性中所占比重,常用于預測聚合物的可發泡性[15-16]。圖6(d)中改性樣品的tanδ曲線相對于純PET向下移動,說明彈性效應越來越顯著。在所有樣品中,T1.0P0的tanδ曲線最低,且tanδ曲線斜率較小,在測試頻率范圍內幾乎不發生變化,符合含有凝膠的聚合物流變性特征[12],與上述表2中的數據相匹配。

圖6 改性PET流變性能Fig.6 Rheological properties of modified PET

2.4 發泡性能

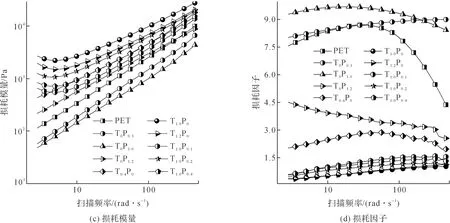

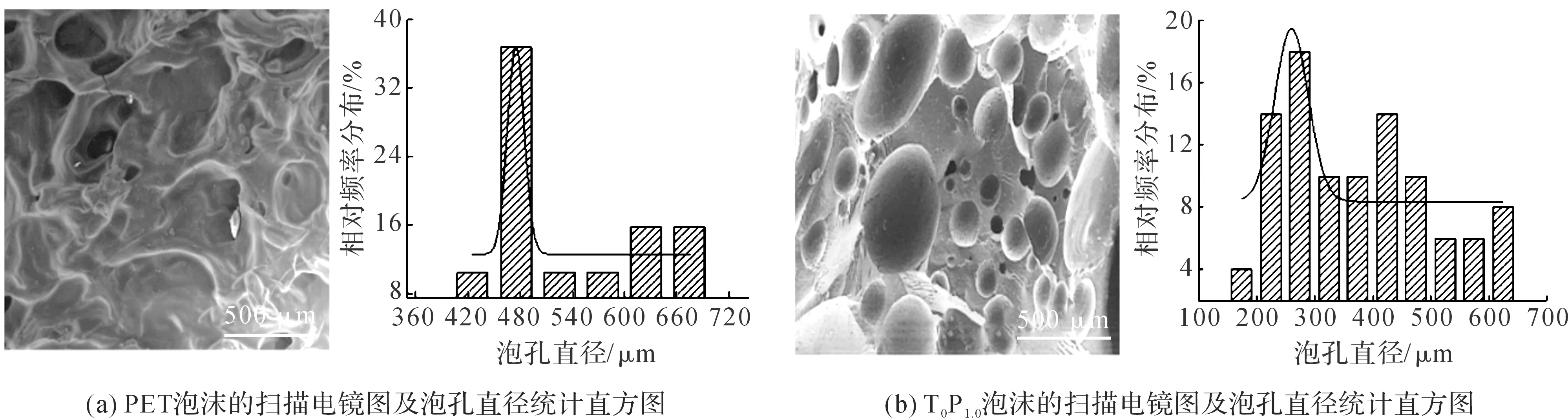

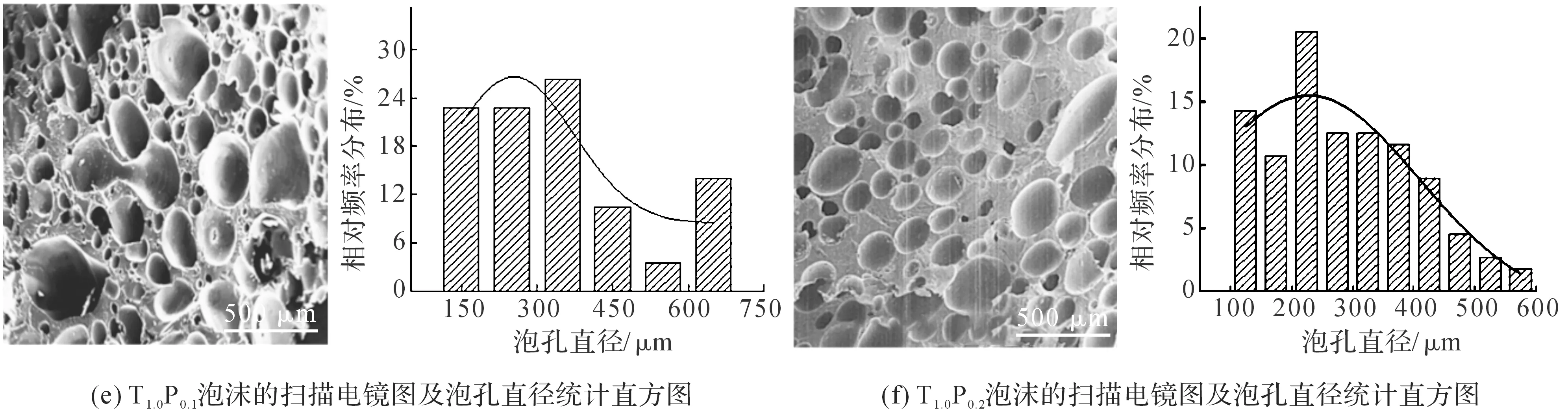

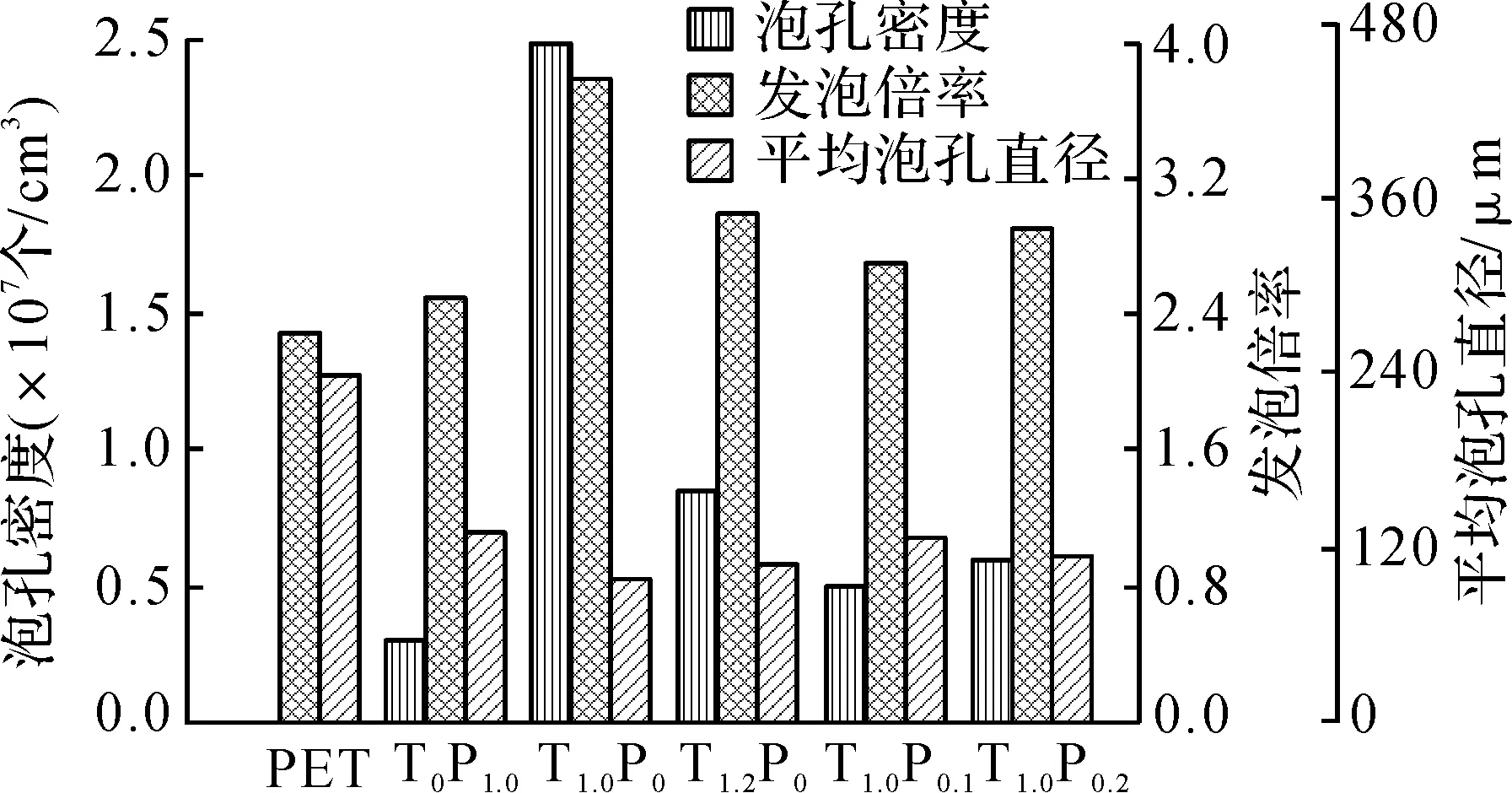

圖7為改性PET在發泡溫度275 ℃,發泡劑質量分數為2%的條件下發泡樣品的形貌圖,通過Image J軟件對SEM圖片分析后可以得到發泡樣品的泡孔結構參數,如圖8所示。

圖7 改性PET泡沫SEM圖及泡孔直徑統計直方圖Fig.7 SEM images of modified PET foam and histograms of pore diameter statistics

結合圖7和圖8可以發現,PET泡沫出現了較多的泡孔破裂和坍塌的現象,而改性PET的發泡效果得到很大提升。由圖2和圖6可以看出PET的直鏈型分子導致熔體彈性較差,無法保持泡孔的完整形態,從而出現了圖7中所示的PET泡沫的泡孔尺寸較大,泡孔密度較小的現象。具有長支鏈結構的T0P1.0,泡孔形貌較PET有很大改善,但是其熔體強度仍不足以支撐氣體膨脹造成的壓力,泡沫制品仍有泡孔并列的現象出現。而添加了TGDDM的改性PET具有較完整的泡孔形貌,且泡孔尺寸均比較均勻,泡孔密度也有很大提高。對于TGDDM改性PET的樣品T1.0P0和T1.2P0,泡孔形貌和泡孔性能參數并沒有隨著擴鏈劑添加量增加而更優,因為 T1.2P0的交聯程度較大(具體數據見表2),泡孔膨脹受到的阻力大,不利于泡孔形成和生長。此外TGDDM和PMDA聯用改性PET的發泡效果也不如T1.0P0,由于兩種擴鏈劑聯用改性PET的擴鏈反應程度大,其具有較高的凝膠含量,這使得T1.0P0.1或T1.0P0.2的熔體黏彈性較大,導致發泡劑分解的氣體難以溶解于改性PET熔體,泡孔成核和生長受阻,從而泡沫材料出現較多的未發泡區域。綜上所述,兼具優異流變性能和微凝膠的T1.0P0發泡效果為佳,其發泡倍率為3.8,平均泡孔直徑為98 μm,發泡密度為2.49×107個/cm3。

圖8 改性PET發泡樣品的泡孔結構參數Fig.8 Cell structure parameters of modified PET foam samples

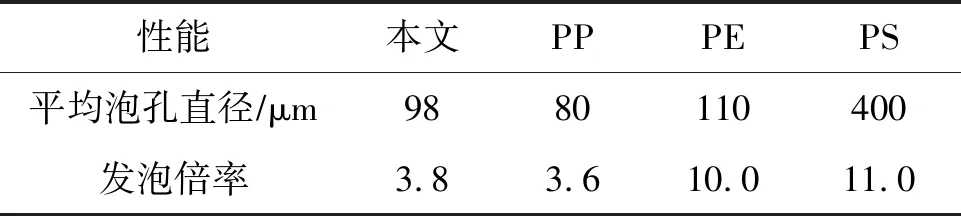

傳統泡沫材料的泡孔參數[17-18]和本研究泡孔參數列于表3,可以看出相比于PE、PS發泡材料,本研究的PET泡沫材料具有較小的泡孔直徑,但是與PP發泡材料相比,發泡倍率也是有一定的優勢。總體來看,盡管本研究的改性PET發泡性能與傳統發泡材料有差異,但是相比于未改性PET,本研究改性PET具有較高的分子量和熔體黏彈性,發泡效果也有很大提高。

表3 本文泡沫性能與傳統泡沫對比Tab.3 Comparison of the performance of foam in this paper with that of traditional foam

3 結 論

本文通過反應性熔融擠出法,選用均苯四甲酸酐(PMDA),四環氧丙基二氨基二苯甲烷(TGDDM)以及兩種擴鏈劑復合的方式,對PET進行拓撲擴鏈改性,最后通過化學發泡法對改性PET發泡實驗。研究了改性PET熱加工性能、熱性能、分子結構、熔融流變性及其發泡性能等,主要結論如下:

a)分子結構測試結果表明:兩種擴鏈劑均有擴鏈支化效果,經過對改性PET核磁氫譜測試分析發現TGDDM或PMDA均與PET發生了拓撲支化改性,其中TGDDM質量分數為0.7%或PMDA質量分數為1.0%時PET開始出現凝膠結構,復合擴鏈劑改性PET均含有微凝膠結構,且凝膠含量高于單一擴鏈劑改性PET。流變性測試結果表明:擴鏈劑改善了PET的熔體黏彈性。其中TGDDM改性PET的扭矩高于PMDA改性PET,即TGDDM對PET的改性活性較高。相比之下兩種擴鏈劑復合改性PET的扭矩在較短時間內達到峰值,說明復合擴鏈劑與PET的反應速率更高。另外,隨著擴鏈劑種類、添加量及配比的變化,旋轉流變儀測試改性PET的復數黏度、儲能模量、損耗模量及損耗因子具有與熔體扭矩相同的變化規律。綜合對比所有樣品T1.0P0的熔體彈性適中流變性能為佳。

b) 發泡實驗結果顯示,改性PET的發泡效果明顯優于PET泡沫樣品。對比不同擴鏈劑改性的發泡樣品,其泡孔參數的優劣與流變性能的結果一致。其中,具有部分微凝膠結構的T1.0P0,發泡樣品泡孔尺寸均勻,泡孔密度較大,而T1.2P0、T1.0P0.1或T1.0P0.2的泡孔密度和泡孔尺寸均勻度均不如 T1.0P0。綜上可知,T1.0P0發泡效果最佳,其發泡倍率為3.8倍,平均泡孔直徑為98 μm,發泡密度為2.49×107個/cm3。