納米顆粒添食育蠶改性蠶絲纖維的染色性能

余 奕,馬明波,周文龍

(浙江理工大學紡織科學與工程學院(國際絲綢學院),杭州 310018)

蠶絲作為中國古代文明的產物之一,擁有著許多優良的性能,但存在抗紫外性能差、易泛黃、力學性能不夠好等缺點[1]。如今蠶絲向著更多元化的方向發展,對蠶絲進行改性并賦予其更優的性能是有必要的[2]。添食育蠶法能將功能性的新材料鑲嵌到絲素蛋白當中形成絲素蛋白/功能性復合材料,簡便且效果顯著,能有效改善蠶絲結構與性能[3]。

研究人員利用家蠶發達的絲腺作為研究材料積累了許多研究成果,目前已添食研究的材料包括碳納米材料、納米金屬顆粒、金屬離子、有機物等。其中納米TiO2添食育蠶的研究比較豐富,Zhang等[4]在人工飼料中添加TiO2納米粒子發現成蠶攝食量增加3.31%,繭層量提高了9.80%,Li等[5]、Cai等[6]以及胡暄妍[7]進一步通過人工飼料育蠶研究了不同濃度的納米TiO2對蠶絲結構與性能的影響,研究表明5 mg/L和10 mg/L的低濃度納米TiO2喂蠶,能提高8.29%和 9.39%的全繭量,1%納米顆粒改性的蠶絲斷裂強度可達(548±33) MPa,超過對照絲(393±36) MPa,耐紫外性能也更優,40 nm粒徑的TiO2改性蠶絲的力學性能最好。同時通過紅外光譜和X射線衍射發現納米TiO2添食對蠶絲纖維的二級結構會產生影響,改性蠶絲纖維中β-折疊構象有向α-螺旋構象和無規卷曲轉變的現象,結晶度也比對照組要低。Wu等[8]和Cheng等[9]將0.01 g/mL的納米金屬Cu、Fe、Ag喂食家蠶,結果表明改性蠶絲纖維機械性能更佳。納米Cu改性的蠶絲纖維其楊氏模量、拉伸強度以及最大應變分別可以達到11 GPa、360 MPa和38%,分別比天然蠶絲纖維高70%、89%和36%。在結構上納米金屬顆粒均能抑制絲素蛋白的β-折疊構象轉變。

大量實驗結果表明納米顆粒添食育蠶法能改善蠶絲結構、提高蠶絲功能性,但染色性能作為纖維的一種重要特性,目前對納米顆粒改性蠶絲染色特性的探討卻很少。因此本文擬在前人研究基礎上,通過給家蠶添食納米TiO2和CuO納米顆粒對改性蠶絲纖維的染色性能進行研究,為添食喂蠶法提供更完整的研究,也為改性蠶絲的實際應用提供參考。

1 實 驗

1.1 材料與儀器

1.1.1 材 料

四齡家蠶,品種為兩廣一號;桑葉,浙江理工大學校園桑葉園采摘;納米TiO2(銳鈦型,40 nm),上海阿拉丁生化科技股份有限公司;納米CuO(40 nm),上海麥克林生化科技有限公司;冰醋酸、元明粉、碳酸氫鈉、無水碳酸鈉,杭州高晶精細化工有限公司;酸性橙Ⅱ、活性艷橙K-GN、酸性金黃G、活性艷橙X-GN、酸性綠GS、活性艷橙KN-4R,上海鼎芬化學科技公司;去離子水,自制。

1.1.2 儀 器

AR124CN電子分析天平(美國奧豪斯儀器上海有限公司),GZX-9140 MBE數顯鼓風干燥箱(上海博訊實業有限公司醫療設備廠),TU-1950紫外可見分光光度計(北京普析通用儀器有限責任公司),Datacolor 600測色配色儀(美國Datacolor公司),數顯恒溫水浴箱(常州鴻澤實驗科技有限公司)。

1.2 方 法

1.2.1 桑葉處理

采摘足夠量的新鮮桑葉,采用去離子水清洗。用去離子水將不同納米顆粒配制為質量分數為2%的懸濁液,超聲30~40 min,使納米顆粒充分分散均勻。實驗組將新鮮桑葉浸漬于配制的懸濁液中,空白組只需要將新鮮桑葉浸漬不添加任何納米顆粒的去離子水中,分別浸漬5 s,取出晾干備用并采用低溫冷藏保鮮法保存[10]。

1.2.2 飼養家蠶

設置環境溫度24~26 ℃,相對濕度60%~75%,選取數百只個體大小相當,生長狀況良好的五齡期家蠶,每個組200只家蠶。在五齡的第二天開始分組喂食不同的桑葉直到蠶吐絲結繭。

1.2.3 蠶絲脫膠

收集各組蠶繭,分別取出蠶繭中的蠶蛹,將剩下的繭殼放入100 ℃質量分數為0.5%的Na2CO3溶液中去除絲膠蛋白,共處理3次,每次30 min,最后用去離子水徹底沖洗干凈,將得到的蠶絲纖維在烘箱中低溫烘干備用。

1.2.4 蠶絲纖維的染色工藝

酸性染料染色參照張鑫玲等[11]的染色方法并做適當修改:染料用量5%(o.w.f),浴比1∶100,元明粉為15 g/L,冰醋酸調節pH值至4左右,將水浴鍋加熱至30 ℃后入染,然后以1 ℃/min升溫,待水浴鍋溫度升至75 ℃后續染30 min,然后進行后續水洗皂洗烘干等步驟。

活性染料染色:染料用量2%(o.w.f),浴比 1∶100,元明粉40 g/L,碳酸氫鈉2 g/L,在水浴鍋中進行染色,入染后以1 ℃/min的升溫速度逐漸升溫至固色溫度(X型、K型、KN型入染溫度分別為30、45、60 ℃,固色溫度分別為30、75、60 ℃[12]),總染色時間為1 h,然后降溫、水洗、皂洗、水洗、烘干。

皂煮工藝:洗衣粉2 g/L,浴比1∶50,在90 ℃皂煮10 min。

1.2.5 上染率

分別測得染色原液的吸光度記為A0、染色殘液的吸光度記為A1,計算不同染料對蠶絲纖維的上染率E,如式(1):

(1)

1.2.6 色深值和顏色特征值

K/S值表示表觀色深度,試驗采用Datacolor 600測色配色系統,D65光源和9 mm小孔徑視場條件下,在最大吸收波長下測量相關顏色指數。測試次數選擇8次,取平均值。以空白組蠶絲纖維為標樣,改性蠶絲纖維為試樣,試樣的明暗度(L*)、紅綠色度(a*)和黃藍色度(b*)在測色儀上測定,根據式(2)計算纖維間的總色差ΔE:

(2)

1.2.7 耐水洗性能

為了防止蠶絲纖維在洗滌過程中散開及相互混合在一起,將蠶絲纖維放入9 cm×12 cm的尼龍網袋中進行洗滌,加入AATCC Dummy I陪洗布使總重保持在1 kg。加入1.5 g/L洗衣液,設置浴比為 1∶12,洗滌總時長為40 min。洗滌結束后將纖維于室溫下晾干,以上所有程序記為一次完整的洗滌過程。將樣品分別洗滌5~20次后測定各自的K/S值,對比各組的耐水洗性能。

1.2.8 蠶絲纖維的染色動力學研究

染料質量分數為0.2 g/L,浴比1∶100,利用冰醋酸調節染液的pH至4~5,分別在60 ℃和75 ℃下進行染色,將蠶絲纖維投入染浴開始計時,分別在染色5、10、15、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120 min時從燒杯中取適量染液測量其吸光度。計算t時刻蠶絲纖維上的染料含量qt(單位為g/kg),如式(3):

(3)

式中:C0為染料的初始質量分數,g/L;V為染液的總體積,L;m為蠶絲纖維的質量,kg。

分別利用準一級和準二級吸附動力學方程進行擬合來求得空白組和改性蠶絲纖維的吸附動力學參數,方程分別如式(4)和式(5)所示:

ln(qe-qt)=lnqe-k1t

(4)

(5)

式中:qe表示吸附達到平衡時纖維上染料吸附量,g/kg;k1和k2分別為準一級和準二級動力學吸附速率常數。

1.2.9 蠶絲纖維的染色熱力學研究

染料質量分數為0.1~2.0 g/L,浴比1∶100,利用冰醋酸調節染液的pH值至4~5,分別在60 ℃和75 ℃下染色,染色時間2 h至吸附平衡。吸附平衡時得到蠶絲纖維上的染料質量分數qe(單位為g/kg)和染浴中的染料質量分數Ce(單位為g/L),公式分別如式(6)、式(7)所示:

(6)

Ce=C0(1-E)

(7)

分別用朗格繆爾(Langmuir)和弗萊茵德利胥(Freundlich)這兩種常見類型的吸附等溫線對qe和Ce進行擬合,公式分別如式(8)、式(9)所示:

(8)

(9)

式中:KL和KF分別是Langmuir和Freundlich的吸附常數,qm為蠶絲纖維吸附染料的最大值,g/kg;1/n為吸附強度。

然后根據擬合結果分別計算熱力學參數染色親和力(-Δμ0)、染色焓變(ΔH0)和染色熵變(ΔS0),公式如式(10)和式(11)所示:

(10)

Δμ0=ΔH0-TΔS0

(11)

式中:b為吸附常數,R為氣體常數,8.314 J/(mol·k);T為開爾文溫度,K。

2 結果與分析

2.1 上染率

為了研究納米顆粒添食育蠶改性蠶絲纖維的染色性能,實驗分別選取了3種酸性染料(酸性橙Ⅱ、酸性金黃G、酸性綠GS)和3種不同類型的活性染料(活性艷橙K-GN、活性艷橙X-GN、活性艷橙KN-4R)進行染色實驗。將空白組、添食2%納米TiO2組、添食2%納米CuO組分別編號為A1空白組、A2添喂組和A3添喂組。酸性染料和活性染料對各組蠶絲纖維的上染率如圖1所示,從圖1中可以明顯看到酸性染料和活性染料對A2和A3添喂組的上染率均高于A1空白組,這可能是因為納米顆粒添食抑制了β-折疊構象的轉變,使得蠶絲纖維結晶度變低,更多的染料可以進入蠶絲纖維疏松的無定形區域內[6]。從總體上來說,酸性綠GS和活性艷橙X-GN對各組蠶絲纖維的上染率最高,他們更適合對各組蠶絲纖維染色。而酸性染料總體的上染率均比活性染料高,從上染率上來說,酸性染料更適合對蠶絲染色。不同的染料對改性蠶絲纖維的上染率高低相差也較大,酸性橙Ⅱ、酸性綠GS以及活性艷橙K-GN對A3添喂組的上染率均最高,分別比A2添喂組高了0.65% 、9.34%和2.67%,比空白組高了5.18%、13.10%和11.79%。而酸性金黃G、活性艷橙X-GN和活性艷橙KN-4R對A2添喂組的上染率最高,分別比A3添喂組高了0.81%、2.32%和0.61%,比空白組高了8.35%、2.83%和0.75%。金屬納米粒子添食會導致蠶絲表面粗糙和直徑增加[8],也有可能對蠶絲纖維的上染率產生影響,其影響程度也會導致染料對改性蠶絲纖維的上染率不同。

圖1 酸性染料和活性染料對蠶絲纖維的上染率Fig.1 Dyeing rate of silk fibers by acid and reactive dyes

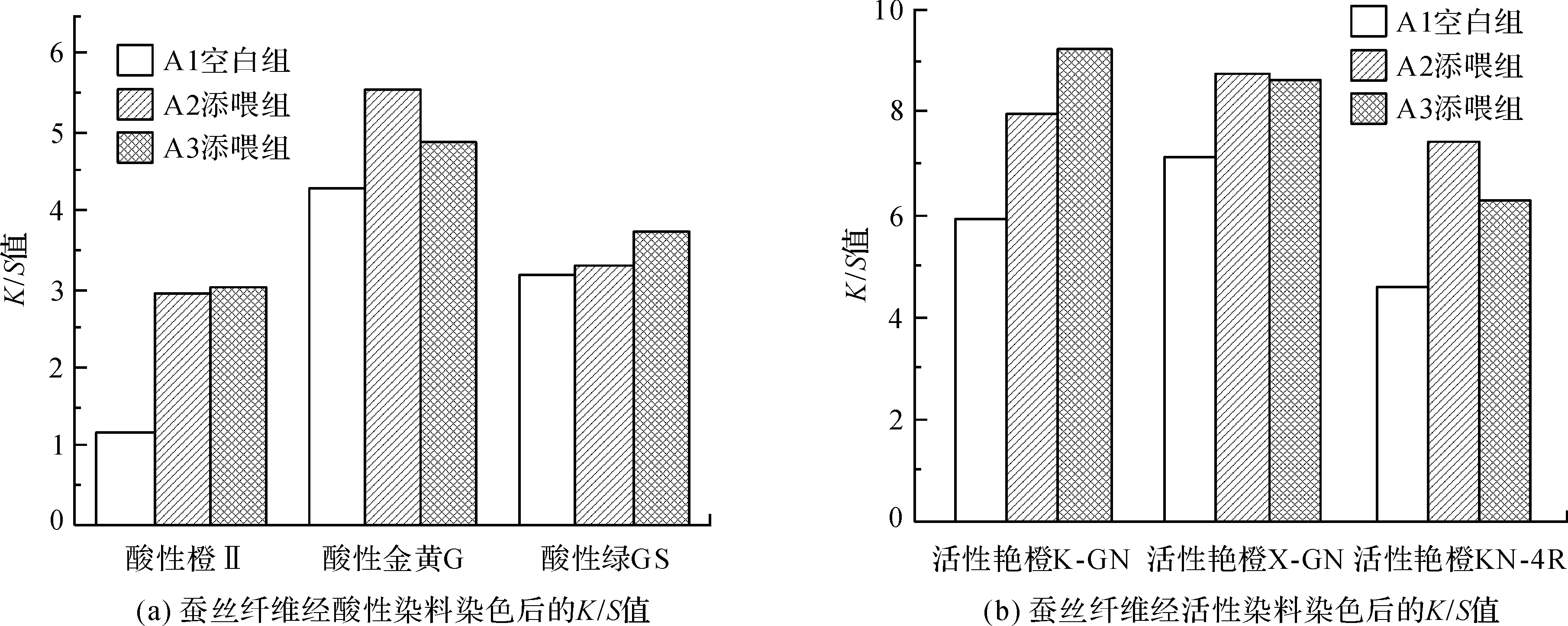

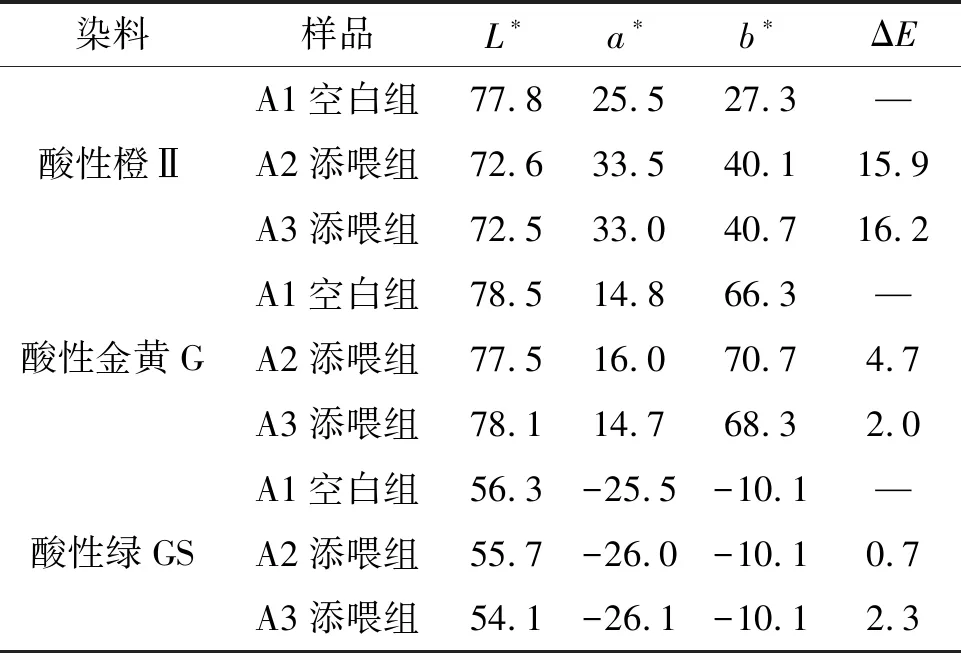

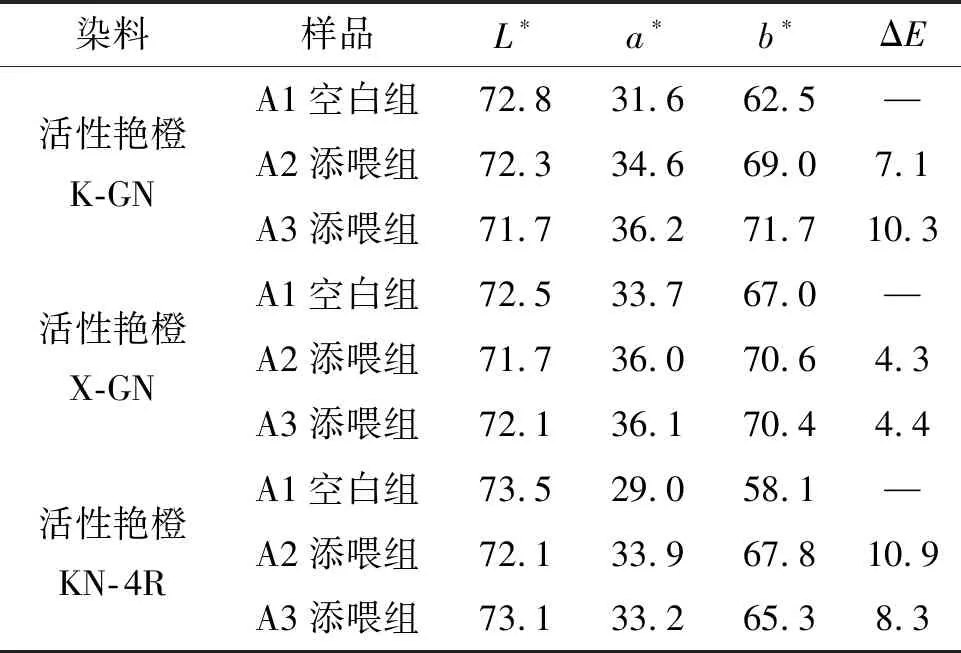

2.2 色深值和顏色特征值

各組蠶絲纖維經酸性染料和活性染料染色后的K/S值如圖2所示,從K/S值高低來看,酸性金黃G更適合對各組蠶絲纖維進行染色,A1空白組和A2添喂組適合X型活性染料染色,而A3添喂組更適合K型活性染料。各組蠶絲纖維的K/S值高低結果與其上染率高低基本一致,經酸性橙Ⅱ、酸性綠 GS以及活性艷橙K-GN染色后A3添喂組的K/S值均最高,分別比A2添喂組高了0.1、0.7和0.5,比空白組高了1.9、3.4和2.9。而經酸性金黃G、活性艷橙X-GN和活性艷橙KN-4R染色后A2添喂組的K/S值最高,分別比A3添喂組高了0.7、0.1和1.1,比空白組高了1.3、1.6和2.9。從K/S值結果來看A2和A3兩組改性蠶絲纖維經酸性染料和活性染料染色后的K/S值差值較小,很難用肉眼分辨出來,可能是因為納米TiO2和納米Cu對蠶絲結晶度的影響程度是相當的,無定形區能容納的染料有限。但是與空白組蠶絲相比,改性蠶絲纖維的染色性能均有一定程度提升。各組蠶絲纖維經酸性染料和活性染料染色后的Lab值實驗結果分別如表1和表2所示,L*值反映的是染色蠶絲纖維的明暗度,可以看到空白組白度較高,在6種染料中,空白組的L*值均高于A2和A3添喂組。在酸性染料中,經酸性橙Ⅱ染色后A2和A3添喂組與空白組的總色差值明顯較大,分別達到了15.9和16.2,酸性綠GS中總色差較小,分別為0.7和2.3。在活性染料中,經活性艷橙K-GN和活性艷橙KN-4R染色后A2和A3添喂組與空白組的總色差都較明顯,分別達到了7.1、10.3和10.9、8.3。總色差值的大小也是對蠶絲纖維染色后K/S值高低的一種反映。以上結果均表明A2和A3添喂組的染色性能比A1空白組更好,染色色澤更鮮艷。

圖2 蠶絲纖維經酸性染料和活性染料染色后的K/S值Fig.2 K/S value of silk fibers after acid and reactive dyes

表1 蠶絲纖維經酸性染料染色后的顏色特征值Tab.1 Color characteristic values of silk fibers after dyeing in acid dyes

表2 蠶絲纖維經活性染料染色后的顏色特征值Tab.2 Color characteristic values of silk fibers after dyeing in reactive dyes

2.3 耐水洗性能

為了研究改性蠶絲纖維的耐水洗性能,分別選取了一種酸性染料(酸性橙Ⅱ)和一種活性染料(活性艷橙K-GN)分別對各組蠶絲纖維染色,通過比較水洗后蠶絲纖維的K/S值變化來比較蠶絲纖維的耐水洗性能。如圖3(a)所示是酸性橙Ⅱ染色后蠶絲纖維的耐水洗性能,結果表明酸性染料在蠶絲纖維上的牢度非常低,經過5次洗滌以后基本就沒有顏色了,K/S值降到了0.5以下,這是因為經過多次水洗酸性染料與蠶絲間的分子間作用力、氫鍵以及離子鍵作用被破壞,染料無法與纖維結合。活性艷橙K-GN染色后蠶絲纖維的耐水洗性能如圖3(b)所示,可以看到每經過5次的洗滌各組蠶絲纖維的K/S值均有一定程度的下降,剛開始K/S值下降幅度較大,可能是因為蠶絲纖維表面仍浮有較多的染料,通過機械水洗蠶絲纖維表面附著結合力較弱的染料會被沖洗下來。但是A2和A3添喂組的K/S值始終高于空白組,A3添喂組的K/S值一直是最高的,洗滌20次以后A2和A3添喂組的K/S值還分別比空白組高1.5和2.0,這與前面得出的結論一致。而且從斜率中也能看到洗滌20次以后A2和A3添喂組的K/S值基本就沒有太大的下降了,而空白組洗滌20次后還有較大的下降,說明活性染料上染改性蠶絲纖維的牢度高于空白組。

圖3 蠶絲纖維水洗后的K/S值變化Fig.3 Change of K/S values of silk fibers after washing

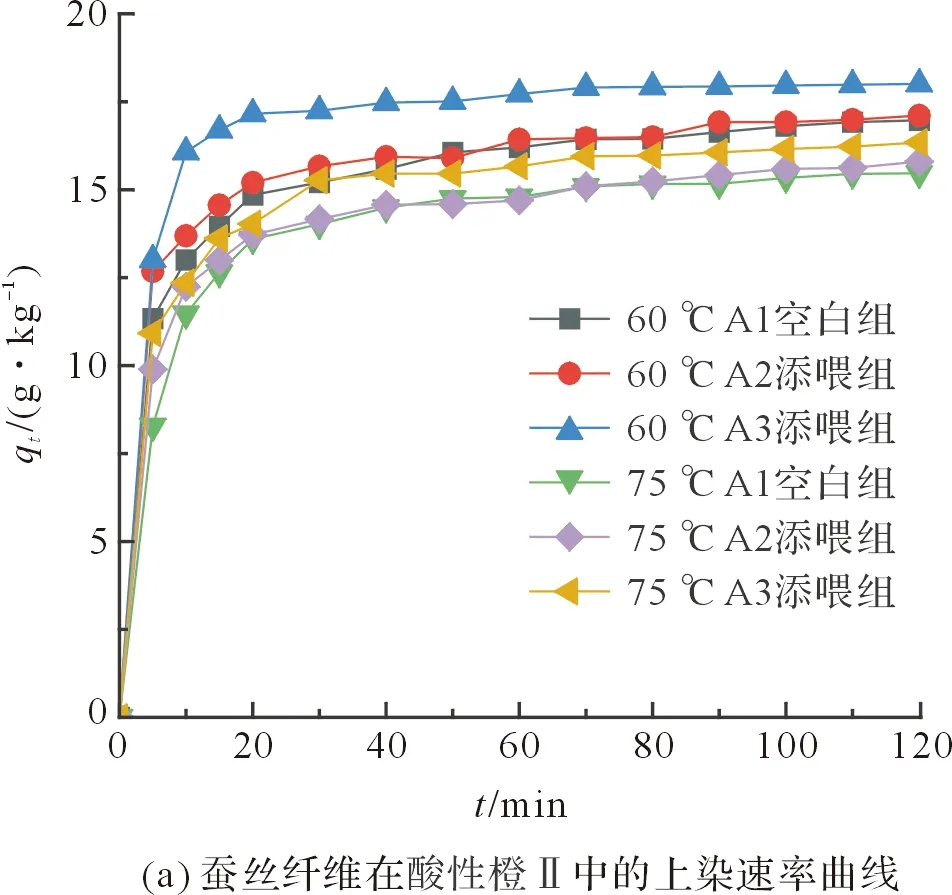

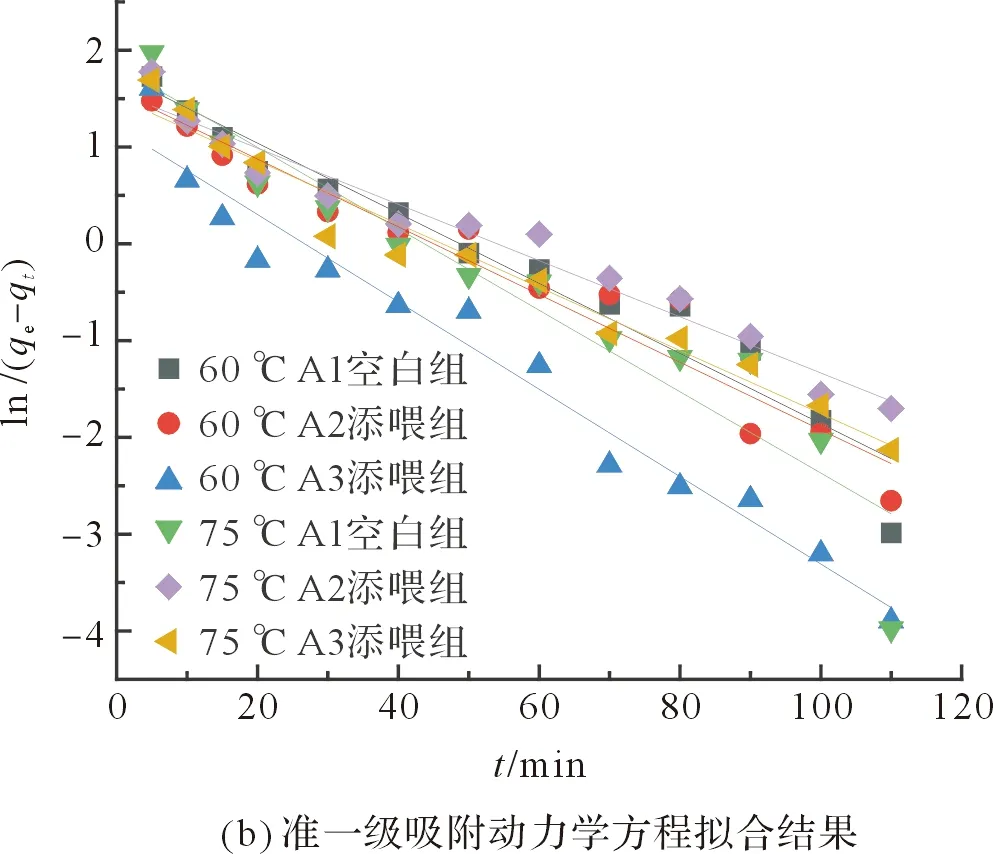

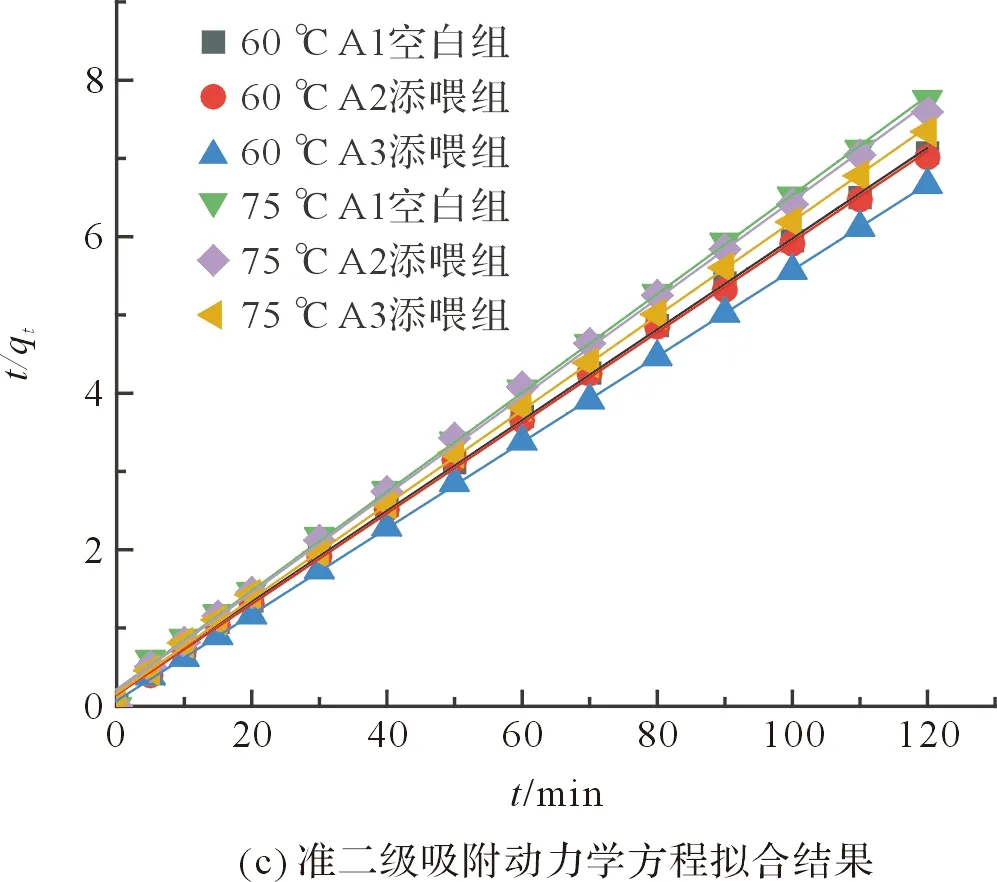

2.4 蠶絲纖維的染色動力學研究

實驗選擇了酸性橙Ⅱ分別在60 ℃和75 ℃下對蠶絲纖維進行染色動力學的研究。酸性橙Ⅱ對各組蠶絲纖維的上染速率曲線如圖4(a)所示,圖4(a)中可以看到在前20 min,各組蠶絲纖維的上染速率較快,蠶絲纖維上的染料含量迅速增加,40~50 min左右基本達到吸附平衡,上染量不再有明顯增加。可以發現溫度的影響很大,較低溫度更有助于染料上染。染料對A3添喂組的上染量明顯更高。分別用準一級和準二級吸附動力學方程進行擬合,擬合結果如圖4(b)和圖4 (c)所示,可以看到圖4(b)擬合度較低,大部分的點都偏離擬合的直線,各組蠶絲纖維均較符合圖4(c)的擬合結果,相關系數R2均在0.99以上,說明各組蠶絲纖維都較符合準二級吸附動力學方程。通過計算分析得到各組蠶絲纖維的準二級動力學參數如表3所示,較低溫度60 ℃比75 ℃時的吸附飽和量更高,計算得到的吸附平衡飽和量qe基本能反映蠶絲纖維實際的吸附平衡飽和量情況,染料對各組蠶絲纖維的吸附飽和量由高到低的順序分別是A3添喂組、A2添喂組、A1空白組,計算得到60 ℃時A2和A3添喂組吸附飽和量分別比空白組高了0.04 g/kg和0.95 g/kg,75 ℃時A2和A3添喂組吸附飽和量分別比空白組高了0.16 g/kg和0.76 g/kg,與上染率和表觀色深所得結論一致。納米金屬添食導致蠶絲纖維的結晶度下降,染料更易進入纖維內部相對疏松的非結晶區域,從而提高纖維的染色性能。改性蠶絲纖維結構上的轉變也就解釋了改性蠶絲纖維的染色性能優于空白組。

圖4 蠶絲纖維的染色動力學研究Fig.4 Study on the dyeing kinetics of silk fibers

表3 蠶絲纖維的準二級動力學參數Tab.3 Quasi-second-order kinetic parameters of silk fibers

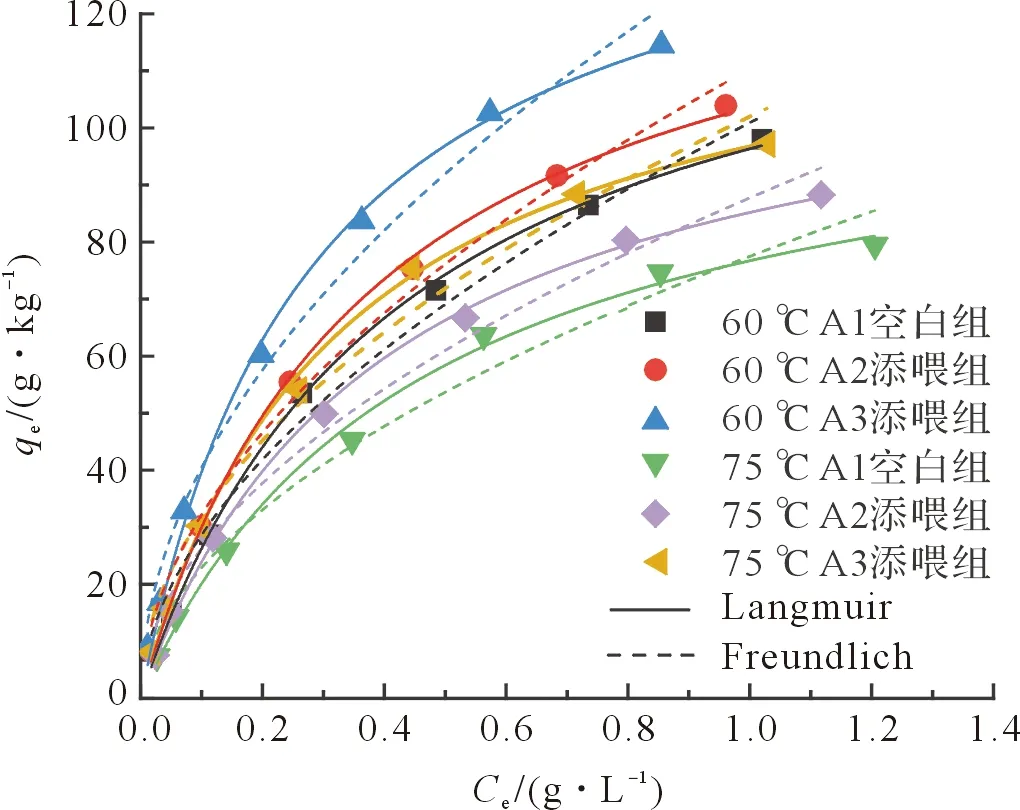

2.5 蠶絲纖維的染色熱力學研究

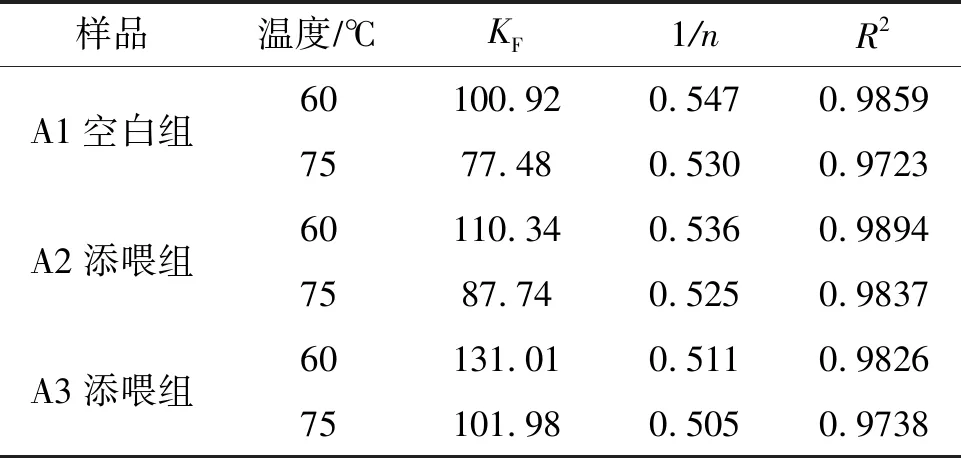

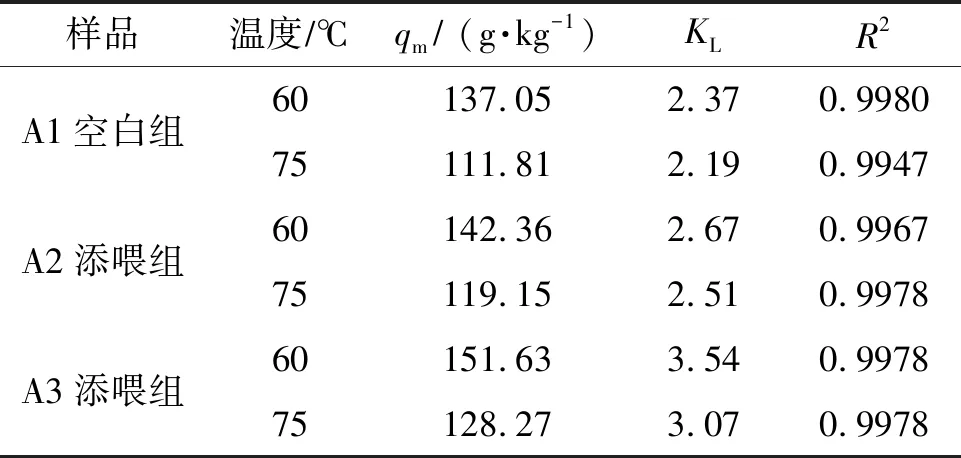

實驗選擇了酸性橙Ⅱ分別在60 ℃和75 ℃下對蠶絲纖維進行染色熱力學的研究。各組蠶絲纖維在染色平衡時纖維上和染浴中的染料質量分數如圖5所示,可以看到不同溫度下各組蠶絲纖維的吸附等溫線差異較大,分別對曲線進行擬合,蠶絲纖維的Freundlich型吸附等溫線模型擬合結果如表4所示,吸附強度1/n越小表示吸附效果越好,結果表明改性蠶絲吸附效果均高于空白組,但其相關系數R2均較低。表5所示是蠶絲纖維的Langmuir型吸附等溫線模型擬合結果,相關系數R2均在0.99以上,說明各組蠶絲纖維均屬于Langmuir型吸附,屬于化學吸附,KL值越大表示吸附能力越強,較低溫度60 ℃比75 ℃時的吸附效果更好,計算得到60 ℃時A2和A3添喂組吸附染料的最大值qm分別比空白組高了5.31 g/kg和14.58 g/kg,75 ℃時A2和A3添喂組吸附染料的最大值qm分別比空白組高了 7.79 g/kg 和16.46 g/kg,這與2.1和2.2中酸性橙Ⅱ對A3添喂組的上染率和K/S值最高的結論也是一致的。如表6所示是由Langmuir吸附常數計算得到的各組蠶絲纖維的熱力學參數,由表6中數據可知溫度由60 ℃升高至70 ℃時,染色親和力是降低的,染色焓變和染色熵變都小于0,說明蠶絲纖維的上染過程屬于放熱過程,這也就解釋了升高溫度并不能促進染料的吸附,所以較低溫度60 ℃比 75 ℃ 時的吸附飽和量更高,各組蠶絲纖維的吸附飽和量由高到低的順序分別是A3添喂組、A2添喂組、A1空白組,與前面得到的結論均一致,從染色親和力結果也可以看到染料更容易向A3添喂組轉移,其次是A2添喂組,而且低溫下染料更容易向纖維轉移。

圖5 蠶絲纖維的染色熱力學研究Fig.5 Thermodynamic study on dyeing of silk fibers

表4 蠶絲纖維的Freundlich型吸附等溫線模型擬合結果Tab.4 Fitting results of the Freundlich-type adsorption isotherm model for silk fibers

表5 蠶絲纖維的Langmuir型吸附等溫線模型擬合結果Tab.5 Fitting results of the Langmuir-type adsorption isotherm model for silk fibers

表6 蠶絲纖維的熱力學參數Tab.6 Thermodynamic parameters of silk fibers

3 結 論

本文通過添食2%納米TiO2和2%納米CuO得到改性蠶絲纖維,分別選取了3種酸性染料(酸性橙Ⅱ、酸性金黃G、酸性綠GS)和3種不同類型的活性染料(活性艷橙K-GN、活性艷橙X-GN、活性艷橙KN-4R)對各組蠶絲纖維進行染色實驗,將各組蠶絲纖維的染色性能進行對比分析,得到納米顆粒添食育蠶對蠶絲纖維染色性能的影響結論如下:

a) 6種染料對改性蠶絲纖維的上染率均高于空白組。不同染料對兩種改性蠶絲纖維的上染率高低有一定的差異,這可能是蠶絲本身結構和染料結構共同影響的結果,由于影響因素較多,還有待進一步深入探究。

b)改性蠶絲纖維經6種染料染色后的K/S值均高于空白組,色澤更鮮艷。而兩種改性蠶絲纖維間的K/S值相差較小,可能是因為這兩種納米顆粒對蠶絲纖維結構的影響程度相當。改性蠶絲纖維的耐水洗性能更優。

c)采用酸性橙Ⅱ探究各組蠶絲纖維的染色動力學和熱力學機制,結果表明各組蠶絲纖維的上染過程均符合準二級吸附動力學方程和Langmuir型吸附,染料上染過程屬于放熱過程,所以在較低溫度下蠶絲纖維的染色性能更佳。60 ℃低溫下納米TiO2和納米CuO改性蠶絲纖維的理論吸附平衡飽和量分別比空白組高了0.04 g/kg和0.95 g/kg,染料吸附最大值分別比空白組高了5.31 g/kg和14.58 g/kg。顯示出了改性蠶絲纖維更優的染色性能。