科技創(chuàng)新支撐“雙碳”目標的效果分析

玄兆輝 張雪峰

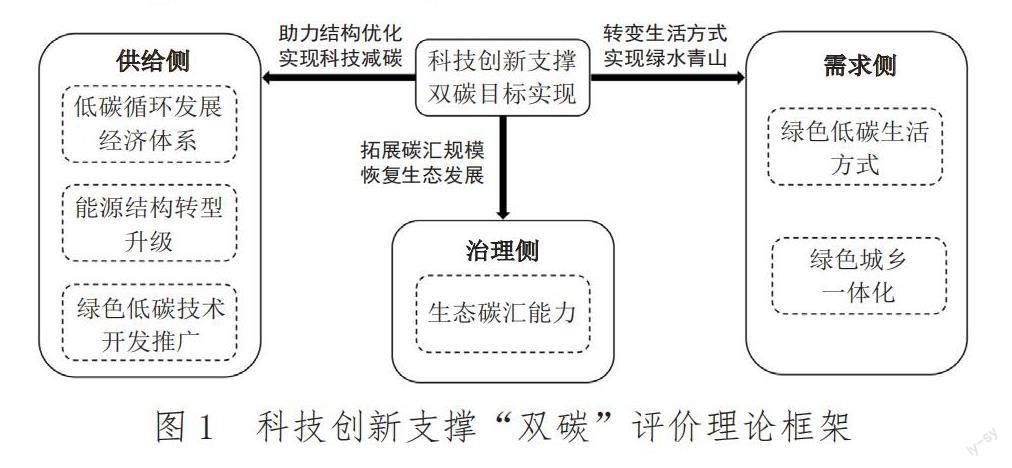

摘? 要:科技創(chuàng)新是驅動經濟發(fā)展和實現“雙碳”目標的關鍵,如何測度和評價科技創(chuàng)新對“雙碳”的支撐作用,是亟待解決的問題。文章通過理論分析構建了包含供給側、需求側和治理側的科技創(chuàng)新支撐“雙碳”目標實現的評價指標體系,包含了低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系、能源結構轉型升級、綠色低碳技術開發(fā)推廣、綠色低碳生活方式、綠色城鄉(xiāng)一體化和生態(tài)碳匯能力6個一級指標。通過研究發(fā)現,科技創(chuàng)新能夠顯著支撐“雙碳”,并且供給側效果好于需求側,治理側仍有較大提升空間;科技創(chuàng)新支撐“雙碳”在時間維度上穩(wěn)步上升;在空間維度上存在地理分異特征。

關鍵詞:碳達峰;碳中和;科技創(chuàng)新;科技減碳

中圖分類號:F124.3;X32 文獻標識碼:A DOI:10.19881/j.cnki.1006-3676.2023.08.07

一、引言

碳達峰、碳中和(簡稱“雙碳”)目標是我國為應對氣候變化和順應全球綠色低碳轉型發(fā)展大方向所作出的戰(zhàn)略抉擇。2021年10月,中共中央、國務院發(fā)布《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》,國務院發(fā)布《2030年前碳達峰行動方案》,扎實推進碳達峰行動。在推進“雙碳”目標實現的過程中,科技創(chuàng)新的作用非常重要。

學界開展了大量關于科技創(chuàng)新助力減碳的研究。張永生等強調,技術發(fā)展本身就是實現碳達峰、碳中和目標的重要戰(zhàn)略背景之一。[1]徐政等剖析了碳達峰、碳中和目標賦能高質量發(fā)展的內在邏輯,將科技創(chuàng)新視作二者之間互相推動的動力。[2]張賢等從技術路徑明確雙碳愿景對科技創(chuàng)新的新要求,分析了電力、建筑等重點部門的技術壁壘,提出要兼顧總體技術有序部署與重點行業(yè)技術優(yōu)先突破的建議。[3]胡鞍鋼認為,大力推動能源技術革命,加速各類綠色能源技術創(chuàng)新是實現雙碳目標的重要途徑之一。[4]劉仁厚等重點從能源結構、碳排放強度、產業(yè)結構調整3個方面分析了科技創(chuàng)新的作用,發(fā)現目前我國存在技術應用不足和利用率低等問題,需要分階段制定科技創(chuàng)新支撐方案,全面統(tǒng)籌不同行業(yè)、區(qū)域科技優(yōu)勢。[5]魏文棟等通過科技創(chuàng)新—循環(huán)經濟—碳中和目標的路徑分析了循環(huán)經濟對碳中和目標的關鍵作用,提出將循環(huán)經濟和碳中和戰(zhàn)略技術納入國家重點研發(fā)計劃和國家重大科技專項中;鼓勵企業(yè)、高校和科研機構三方深度融合的建議。[6]王一鳴[7]和白泉[8]在前文的基礎上,分別補充了推動信息網絡技術與能源技術融合,發(fā)展智慧能源技術,將信息技術創(chuàng)新應用到碳排放源鎖定、數據分析、監(jiān)管和預測預警中的建議。曾憲影根據碳排放權市場的金融屬性提出,金融科技創(chuàng)新也可以有效推進我國的綠色低碳轉型。[9]陳蘭杰認為,數字技術與綠色技術的深度融合是實現“雙碳”目標的關鍵技術基礎。[10]

綜上所述,科技創(chuàng)新是實現“雙碳”目標的內在動力和最重要的技術路徑,如何測度和評價科技創(chuàng)新對“雙碳”的支撐作用,成為亟待解決的問題。筆者從綜合評估科技創(chuàng)新支撐“雙碳”目標入手,基于我國低碳發(fā)展現狀對“雙碳”目標的實現進行科學評估,以期為政策方向及科技創(chuàng)新重點攻關領域提供理論支撐和經驗證據。

二、指標體系和測算方法

當前,支撐我國“雙碳”目標實現的條件已發(fā)生根本變化,資源和要素驅動作用持續(xù)減弱,而科學技術是第一生產力,創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力。因此,迫切需要用科技創(chuàng)新支撐“雙碳”目標實現。為了定量衡量科技創(chuàng)新對“雙碳”目標實現的支撐,研究使用了指標構建方法測算了科技指數對減碳的支撐強度。

(一)指標體系的理論框架

碳達峰、碳中和是一項長期的系統(tǒng)工程,涉及范圍十分廣泛,機制也十分復雜。科技創(chuàng)新支撐“雙碳”目標實現的作用主要體現在供給側、需求側與治理側3個層面[11]。在供給側層面,科技創(chuàng)新能夠帶來更清潔的能源供給,降低社會對化石能源的依賴程度,進而降低碳排放量;科技創(chuàng)新能夠創(chuàng)造新興產業(yè),以知識和技術要素替代自然要素的投入;科技創(chuàng)新能夠改變傳統(tǒng)生產方式,形成更加高效的產出能力,在同樣產出下降低能源投入規(guī)模,減少碳排放。在需求側層面,科技創(chuàng)新能夠改變居民的生活方式,形成綠色生活模式,在低碳消費、低碳居住、低碳出行、城鄉(xiāng)廢棄物循環(huán)層面賦能,從而降低碳排放,提升居民幸福程度。在治理側層面,科技創(chuàng)新能夠改善生態(tài)發(fā)展方式,構建生態(tài)建設新模式,提高林業(yè)碳匯、海洋碳匯等吸碳能力,協調好經濟增長與環(huán)境保護的關系。

根據以上分析,結合《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》及《2030年前碳達峰行動方案》兩大核心政策,筆者從低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系、能源結構轉型升級、綠色低碳技術開發(fā)推廣、綠色低碳生活方式、綠色城鄉(xiāng)一體化、生態(tài)碳匯能力6個方面構建了科技創(chuàng)新支撐“雙碳”評價理論模型(見圖1)。

如圖1所示,科技創(chuàng)新支撐“雙碳”目標的效果主要作用于供給側、需求側和治理側。供給側包含了3個子指標:低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系、能源結構轉型升級和綠色低碳技術開發(fā)推廣,分別體現了經濟結構、能源結構和技術應用中科技創(chuàng)新對“雙碳”目標實現的支撐效果;需求側包含了兩個子指標:綠色低碳生活方式和綠色城鄉(xiāng)一體化,從生活方式和城鄉(xiāng)環(huán)境治理兩個層面體現了科技創(chuàng)新支撐對“雙碳”目標實現的支撐效果;治理側包含了生態(tài)碳匯能力指標,體現了環(huán)境治理層面科技創(chuàng)新對“雙碳”目標實現的支撐效果。理論框架遵循“投入—中間品轉化—產出”的邏輯,將供給側的生產供給、需求側的綠色消費與治理側生態(tài)建設有機結合起來。將科技創(chuàng)新與協調、綠色、共享等發(fā)展理念有機融合,能夠為政府提供決策依據,為企業(yè)明確技術研發(fā)方向,為居民培養(yǎng)綠色生活理念,進而促進整個社會的低碳發(fā)展。

(二)指標遴選與體系建立

筆者根據科技創(chuàng)新支撐“雙碳”評價理論框架,遵循科學性、完整性、可行性原則,綜合考慮理論分析的結果和數據可得性的限制,建立了包括6個一級指標、14個二級指標、44個三級指標的評價指標體系。[12-13]從指標構成來看,一個不可回避的事實是,對每個二級指標來說,其與科技創(chuàng)新支撐“雙碳”這一評價主題的相關性存在差異,如與“非化石能源消費水平”指標相比,“低碳出行水平”指標在體現科技創(chuàng)新支撐“雙碳”方面的強度要弱一些。為此,筆者邀請專家對每項二級指標與科技創(chuàng)新的相關性進行認真研究,從而得到“強相關”“中相關”和“弱相關”3個分類,采用相關性作為判斷依據,使用層次分析法計算合成權重,限于篇幅,這里只對一級指標的權重進行公示,按表1的順序,6個一級指標的權重分別為:2.33,5.67,3,1.33,1,1,從指標權重得分能夠發(fā)現強相關、中相關的指標越多,指標權重也就越高。指標數據均來自國家統(tǒng)計局、國家能源局和我國區(qū)域經濟統(tǒng)計年鑒等官方渠道,指標體系如表1所示。

三、科技創(chuàng)新支撐“雙碳”評價結果

前文通過理論分析構建了科技創(chuàng)新支撐“雙碳”評價指標,接下來這部分將從實證分析的角度對測算方法進行說明,并且在時間維度和地區(qū)維度對測算結果進行分析,最后使用計量分析方法定量研究該指數對碳排放量的影響結果,驗證科技創(chuàng)新對實現“雙碳”目標的支撐效果。

(一)測算方法

研究使用省(自治區(qū)、直轄市)年份面板數據。指數測算包括以下步驟:首先,由于涉及變量較多,部分變量在某些年份會存在數據缺失問題,因此采用內插法和外推法進行補齊。其次,對數據進行標準化處理,去除數據量綱差異,達到數據間的可比性要求,并得到每一年份的標桿得分,標準化公式見式(1)和式(2):

根據該指標對科技創(chuàng)新支撐“雙碳”目標實現的貢獻方向,判斷使用正向標準化式(1)或負向標準化式(2),xit表示補齊后的三級指標數據,x.t表示t年內所有地區(qū)的統(tǒng)稱。使用公式(3)將子指標得分合成為高層指標得分,進而得到總指數。

公式(3)中,m是該指標下涉及子指標的個數;ω是指標權重,由指標與科技創(chuàng)新支撐“雙碳”的相關性決定,使用層次分析法計算獲得。

(二)指數測算結果展示

1.科技創(chuàng)新支撐“雙碳”的宏觀走勢

綜合指數顯示1,2015—2020年間,雖然個別年份存在波動現象,但是從整體來看,我國科技創(chuàng)新支撐“雙碳”的效果呈現出明顯的上升態(tài)勢,6年內得分從0.253增長到0.314,增幅達24.1%。尤其是2020年“雙碳”目標提出之后,當年得分結果便出現了較大躍升(見圖2)。

2.科技創(chuàng)新支撐“雙碳”的地區(qū)差異

從各地區(qū)來看,2020年,我國內地30個省(自治區(qū)、直轄市)(西藏因缺失統(tǒng)計數據較多而未列入測算,下文同)的綜合評價指數得分(見表2)表現出以下特點。第一,東部地區(qū)整體表現較好,其中海南、廣東、浙江、北京排名均在前5位。第二,部分中西部地區(qū)因在可再生能源方面的指標表現較好而位居全國前列,如青海、甘肅、云南排名在全國前10位。第三,山西、陜西等資源型地區(qū)因能源結構轉型壓力較大、在低碳技術開發(fā)和綠色出行方式上表現欠佳等問題排名靠后。

表2的地區(qū)排名可以看到明顯的地區(qū)分布,在前15名中7個省為東部地區(qū),可以看到指數得分與經濟發(fā)展水平存在聯系,說明經濟發(fā)展和環(huán)境保護是相輔相成的,更充分的發(fā)展往往使社會擁有充分資源來解決環(huán)境問題。同時,西部地區(qū)中的青海、甘肅和云南表現較好,主要原因在于西部地區(qū)雖然經濟發(fā)展較差,但是西部擁有大量的新能源資源,巨大的新能源儲藏保障了科技減碳的可行性,從而推動了科技對于雙碳目標的支撐。結合以上能夠發(fā)現,影響綜合指數得分結果的主要是經濟水平和新能源發(fā)展水平,經濟水平決定了整個社會的科技創(chuàng)新活力,而新能源發(fā)展則給經濟弱勢地區(qū)提供了快車道。

(三)科技創(chuàng)新支撐“雙碳”目標的效果評價

為了更進一步從數據層面客觀評價科技創(chuàng)新如何有效支撐“雙碳”目標的實現,筆者使用計量實證方法對科技創(chuàng)新支撐“雙碳”目標實現的效果進行分析和驗證。為了直觀地描述碳排放和指數測算結果的統(tǒng)計關系,根據2011—2019年的30個省(自治區(qū)、直轄市)的碳排放量2和綜合得分數據,繪制分倉散點圖,倉數為20,從圖3能夠發(fā)現,隨著指數的不斷上升,碳排放量存在顯著下降的趨勢。

考慮到不同地區(qū)和時間維度存在較大差異,為了準確估計出科技創(chuàng)新對“雙碳”目標實現的貢獻力度,筆者使用雙向固定效應模型定量分析科技創(chuàng)新對實現“雙碳”目標的支撐作用,模型設定如式(4)所示:

式(4)中,i表示地區(qū),t表示時間,Emission是地區(qū)碳排放的衡量,采用地區(qū)碳排放量、人均碳排放量和碳排放強度3個指標作為被解釋變量,碳排放數據均來自CEADs數據庫;Index是前文測算出的指數得分,μi是個體固定效應,νt是時間固定效應。根據前文理論分析和指標構建邏輯,分別構建供給側、需求側和治理側3個層面的子指標,命名為Index_supply,Index_demand和Index_governance,代表供給側指數、需求側指數和治理側指數。考慮到經濟發(fā)展水平、地區(qū)投資水平、政府財政壓力和教育情況可能造成遺漏變量偏誤,對其進行控制,控制變量數據來自EPS數據庫,變量名稱、定義和計算方式如表3所示。

表4是上述變量的描述性統(tǒng)計表,3項碳排放量指標均存在較大的波動,4項指數結果均進行了標準化,取值范圍在0~1之間,方便進行指標間估計系數的對比;碳排放數據來自中國碳核算數據庫,由于碳排放量數據只公布到2019年,所以筆者收集了2011—2019年我國內地30個省(自治區(qū)、直轄市),共計270個樣本。

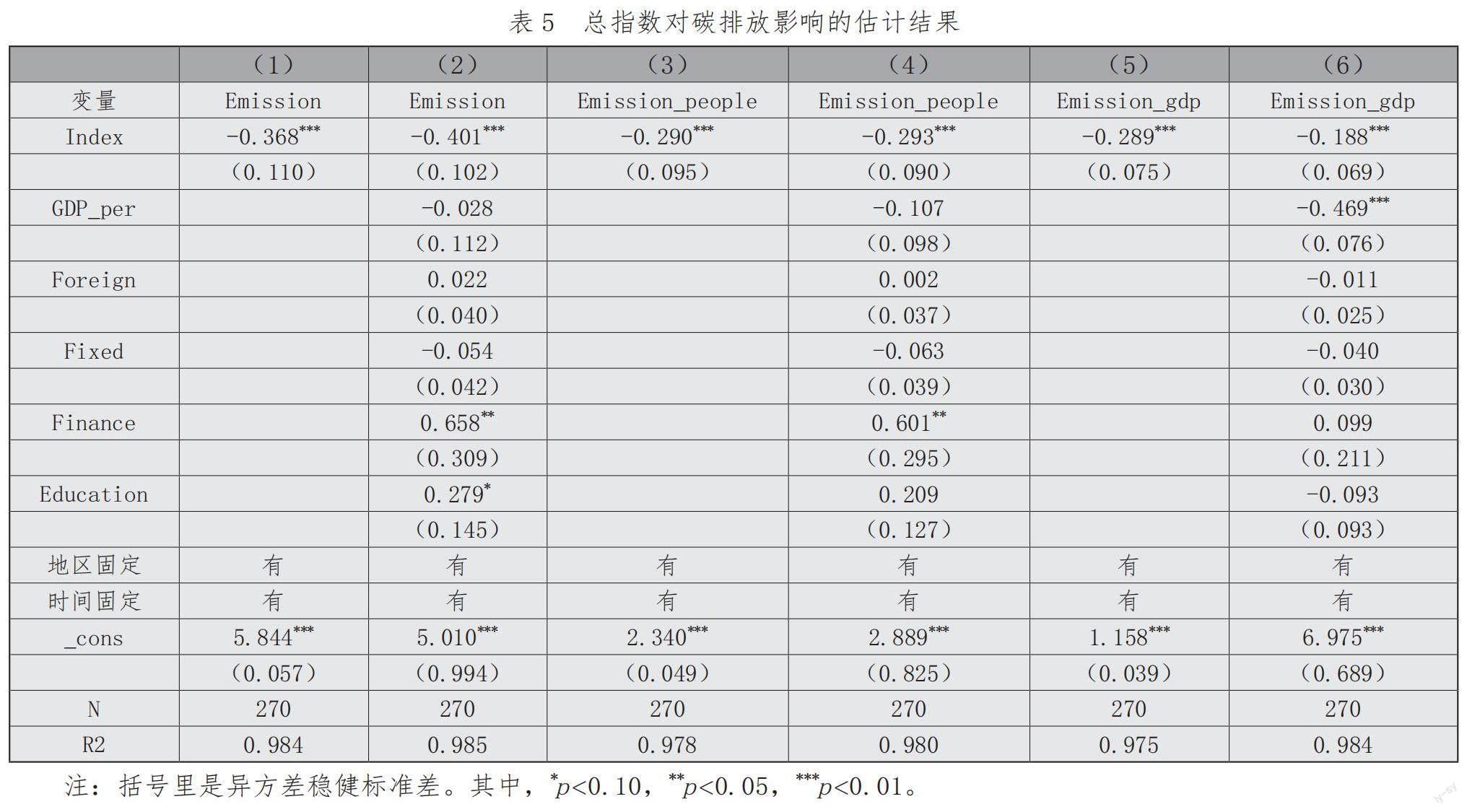

表5是基準回歸結果,列(1)和列(2)中被解釋變量是碳排放量總量,列(3)和列(4)中被解釋變量為人均碳排放量,列(5)和列(6)中被解釋變量是碳排放強度。6列的結果表示指數結果對碳排放總量、人均碳排放量和碳排放強度均有很高的解釋力度,并且方向也顯著為負,證明了科技創(chuàng)新對實現“雙碳”目標存在很高的支撐力度。

前文構建面板回歸模型進行參數估計時,筆者計算出的系數是30個省(自治區(qū)、直轄市)的參數估計結果的平均值,以表5列(2)為例,表示在其他因素不變的情況下,平均而言,指數得分提升一個單位,碳排放量降低約0.4個單位。考慮到研究樣本內地區(qū)之間存在較大差異,所以進行分樣本估計,以是否為東部地區(qū)作為樣本劃分標準,討論科技創(chuàng)新對“雙碳”目標實現支撐力度的異質性。表6的列(1)(2)和(3)是非東部地區(qū)計算結果,列(4)(5)和(6)是東部地區(qū)計算結果,從碳排放總量和碳排放強度計算系數來看,非東部地區(qū)科技創(chuàng)新對實現“雙碳”目標支撐力度更高,從人均碳排放量計算系數來看,東西部的差距并不明顯。

指數構建過程中,最核心的框架是供給側、需求側和治理側3個維度,不同維度下科技創(chuàng)新對“雙碳”目標支撐的方式并不相同,所以使用分類型指數進行回歸,得到表7。表7中列(1)對應供給側指數計算結果,列(2)對應需求側,列(3)對應治理側,對比系數大小和顯著性結果發(fā)現3個維度下科技創(chuàng)新支撐“雙碳”目標實現力度從大到小分別是:供給側、需求側和治理側,并且目前治理側科技創(chuàng)新支撐仍有較大提升空間。

四、結論和建議

綜上所述,可以得出以下4點結論:其一,從綜合評價指數趨勢圖可以看出,我國科技創(chuàng)新支撐“雙碳”整體呈現較好增長趨勢。其二,從各地區(qū)2020年得分結果可見,我國科技創(chuàng)新支撐“雙碳”水平具有明顯的地區(qū)分異特征。其三,從效果評價結果可以發(fā)現,科技創(chuàng)新對實現“雙碳”目標具有非常重要的支撐作用,并且非東部地區(qū)的科技創(chuàng)新對“雙碳”目標實現的支撐力度大有可為。其四,根據分類型指數的回歸結果,發(fā)現科技創(chuàng)新對“雙碳”目標實現的支撐力度在不同層面存在顯著差異,供給側的科技創(chuàng)新支撐效果大于需求側,而治理側的科技創(chuàng)新支撐仍有很大提升空間。

為進一步提升“雙碳”目標實現的進度和質量,從科技創(chuàng)新的角度,未來我國需要從以下方面推進相關工作。首先,加快清潔能源技術研發(fā),加大對清潔能源產業(yè)的投資,盡快實現能源轉型。其次,大力發(fā)展知識和技術密集型產業(yè),尤其是節(jié)能環(huán)保產業(yè),通過采用節(jié)能設備、技術和工藝,有效降低碳排放。第三,重點研發(fā)碳捕捉和碳儲存技術、設備和材料,并積極推進相關產業(yè)發(fā)展。第四,為生態(tài)碳匯以及居民形成綠色低碳生活方式提供科學技術、基礎設施和服務供給。

注釋:

1. 綜合指數測算的原始數據均來自國家統(tǒng)計局、中國統(tǒng)計摘要、中國城市統(tǒng)計年鑒和中國區(qū)域經濟統(tǒng)計年鑒等,根據式(1)—式(3)計算所得。由于數據可得性的原因,文章測算“十二五”末期到“十三五”末期我國科技創(chuàng)新支撐“雙碳”目標效果情況。

2. 地區(qū)碳排放量來自中國碳核算數據庫,目前地區(qū)碳排放量只公布到2019年。

參考文獻:

[1] 張永生,巢清塵,陳迎,等.中國碳中和:引領全球氣候治理和綠色轉型[J].國際經濟評論,2021(03):9-26,4.

[2] 徐政,左晟吉,丁守海.碳達峰、碳中和賦能高質量發(fā)展:內在邏輯與實現路徑[J].經濟學家,2021(11):62-71.

[3] 張賢,郭偲悅,孔慧,等.碳中和愿景的科技需求與技術路徑[J].中國環(huán)境管理,2021(01):65-70.

[4] 胡鞍鋼.中國實現2030年前碳達峰目標及主要途徑[J].北京工業(yè)大學學報(社會科學版),2021(03):1-15.

[5] 劉仁厚,王革,黃寧,等.中國科技創(chuàng)新支撐碳達峰、碳中和的路徑研究[J].廣西社會科學,2021(08):1-7.

[6] 魏文棟,陳竹君,耿涌,等.循環(huán)經濟助推碳中和的路徑和對策建議[J].中國科學院院刊,2021(09):1030-1038.

[7] 王一鳴.中國碳達峰碳中和目標下的綠色低碳轉型:戰(zhàn)略與路徑[J].全球化,2021(06):5-18,133.

[8] 白泉.打通產供儲銷體系堵點 增強產業(yè)鏈供應鏈韌性 構建綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系是實現碳達峰碳中和的關鍵舉措[J].中國能源,2021(03):52-54.

[9] 曾憲影.“雙碳”背景下商業(yè)銀行轉型策略[J].科技智囊,2022(03):31-37.

[10] 陳蘭杰.數字經濟助力“雙碳”戰(zhàn)略的內在邏輯與實現路徑[J].科技智囊,2023(02):20-25.

[11] 何京東,曹大泉,段曉男,等.發(fā)揮國家戰(zhàn)略科技力量作用,為“雙碳”目標提供有力科技支撐[J].中國科學院院刊,2022(04):415-422.

[12] 張晶飛,秦耀辰,張麗君,等.建成環(huán)境對居民綠色消費意愿的影響—來自鄭州的實證研究[J].地理研究,2021(10):2914-2929.

[13] 李穎,武學,孫成雙,等.基于低碳發(fā)展的北京城市生活垃圾處理模式優(yōu)化[J].資源科學,2021(08):1574-1588.

Analysis of the Effectiveness of Scientific and Technological Innovation Supporting the“Carbon Peaking and Carbon Neutrality”Goal

Xuan Zhaohui1 Zhang Xuefeng2

(1.Chinese Academy of Science and Technology for Development,Beijing,100038;2.North China University of Technology,Beijing,100144)

Abstract:Scientific and technological innovation is the key factor to sustain economic development and achieve the goal of“carbon peaking and carbon neutrality”,how to measure and evaluate the supporting role of scientific and technological innovation to“carbon peaking and carbon neutrality”has become an urgent problem to be solved. The article through theoretical analysis,the evaluation index system is constructed to measure the effectiveness of scientific and technological innovation in supporting the“carbon peaking and carbon neutrality”goal,the index system includes the supply side,demand side and governance measurement to support the realization of the“carbon peaking and carbon neutrality”goal,including six first-level indicators:low-carbon and circular economic system development,energy structure transformation and upgrading,green and low-carbon technology development and promotion,green and low-carbon lifestyle,green urban-rural integration and ecological carbon sink capacity. It is found that scientific and technological innovation can significantly support“carbon peaking and carbon neutrality”,and the effect on the supply side is better than that on the demand side,and there is still more room for improvement in the governance measurement,and the support of“carbon peaking and carbon neutrality”by scientific and technological innovation is steadily increasing in the time dimension,and there is geographical differentiation in China.

Key words:Carbon peaking;Carbon neutrality;Scientific and technological innovation;Science and technology carbon reduction