“世界自閉癥關注日”特別報道:讓每個“ 星星的孩子”散發自己的光芒

張云江 葉慧美

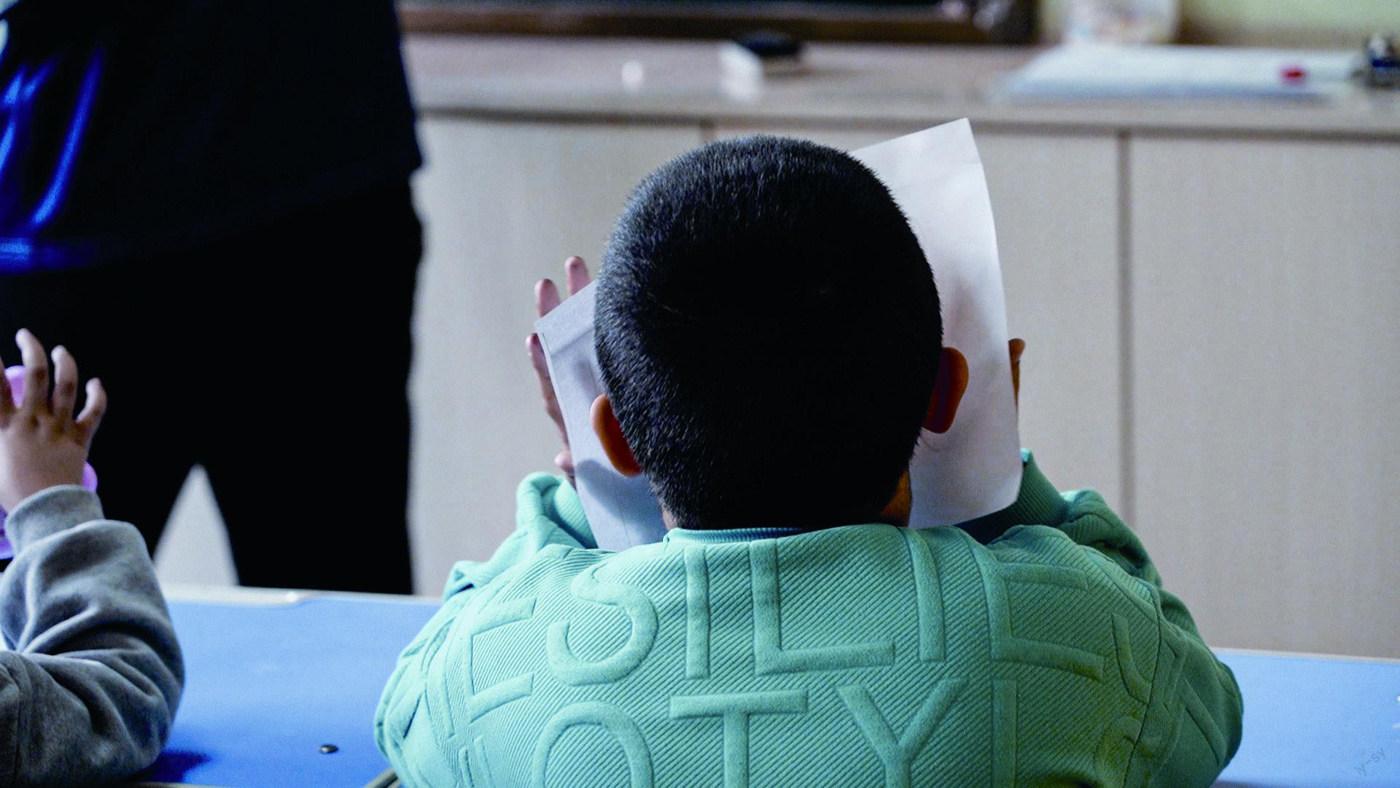

善良、懵懂、純真、可愛有著天使般干凈的臉龐和安靜的笑容他們是來自星星的孩子更是與命運抗衡的“孤勇者”

2023年4月2日,是第16個“世界自閉癥關注日”。自 2008年起,每年的4月2日被定為“世界自閉癥關注日”,以提高人們對自閉癥和相關研究與診斷以及自閉癥患者的關注。

這是一個怎樣的群體?

自閉癥(孤獨癥)是一種神經系統發育障礙,典型表現為語言障礙、社交障礙、行為異常。其病因未明,目前治療缺乏特效藥,且伴隨終生,難以治愈,患兒需要照顧者長期陪伴,還需漫長的康復訓練,來提高獨立生活和適應社會的能力。

在我們身邊或多或少會見到一些沉默不語、目光躲閃或行為異常活躍的孩子,他們缺乏正常適齡兒童該具有的語言溝通和社會交往能力。雖然他們的面容與常人無異,但是在行為舉止上和言語表達上都與普通孩子大相徑庭,這些就是“來自星星的孩子”——自閉癥患兒。

自閉癥,亦稱孤獨癥、孤獨性障礙等,是一種廣泛性的發育障礙,大部分發病于1-2歲左右的兒童中,但在3-4歲才會被診斷,其中多為男孩,發病幾率是女孩的四到五倍。自閉癥目前來講不會被治愈,并且會伴隨患者終身,需要從幼兒到老年的全階段治療幫扶。

去年,媒體報道的數據顯示,在我國,超1000萬自閉癥譜系障礙人群中,12歲以下的兒童占到五分之一。這是一個沉重的數字。

自閉癥患兒是一個很少被社會所廣泛關注、理解和缺乏社會普遍關愛的群體。在我國有許多自閉癥兒童沒有被發現、診斷,更說不上治療,目前我國自閉癥兒童患者的治療矯正以及行業規范等方面都面臨著巨大的問題和挑戰。

早發現、早干預、早治療是關鍵!

自閉癥兒童怎么治療?專家回答:早發現、早干預、早確診、早治療,這是科學治療自閉癥的關鍵!

專家強調,干預越早越好,確診患兒立即干預毋庸置疑。由于兒童正處于發育發展的早期階段,對一些孩子,即使最專業的精神科、發育行為兒科學專家也無法進行立即的確診,這時家長不要抱著“等一等”“再看一看”的想法,無論診斷或疑似診斷自閉癥,都應該盡早干預。

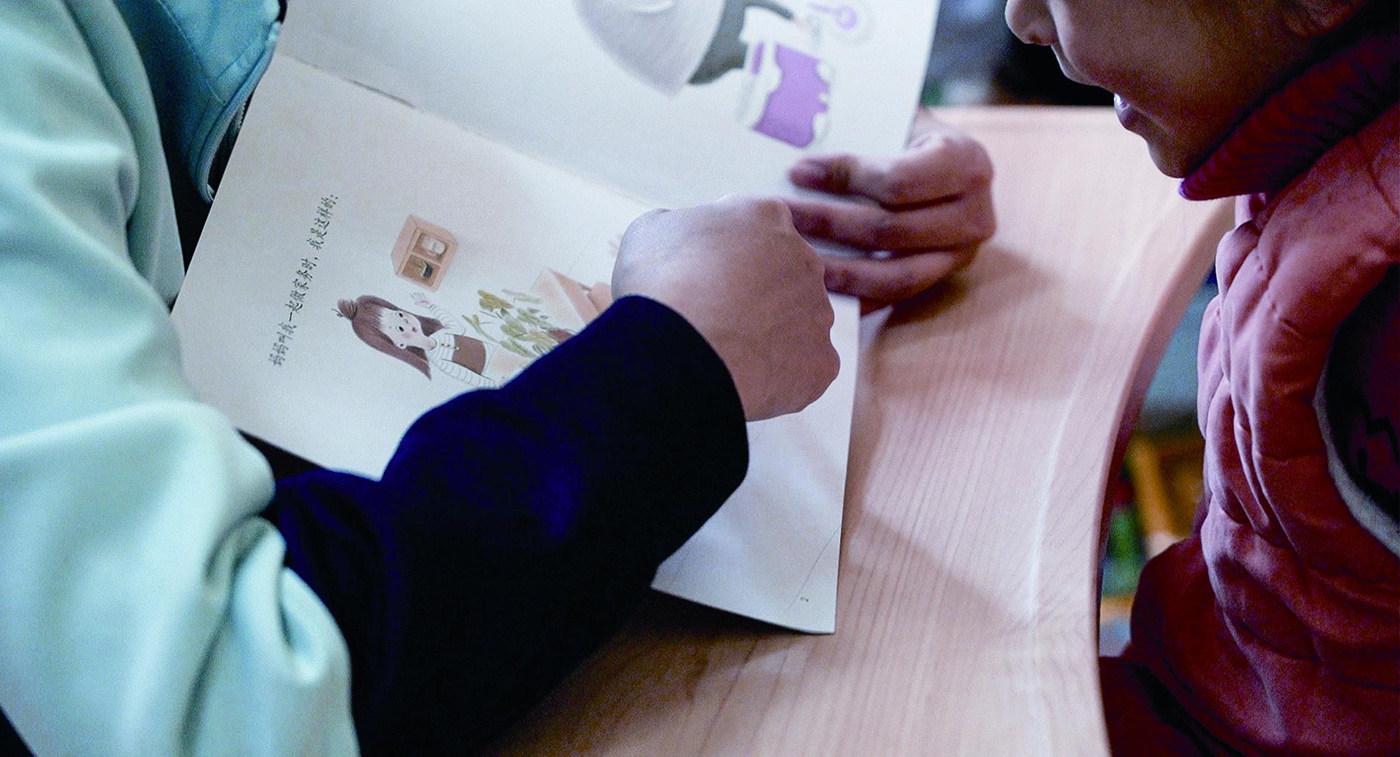

目前,對自閉癥治療的方法有應用行為分析法、結構化教育、人際關系發展干預、地板時光、關鍵行為訓練技術、早期丹佛干預模式等。專家表示,不同患兒需根據具體情況制定方案,建議家長選擇正規康復機構,使用科學的干預方法。

據圣之愛康復中心負責人介紹,由于自閉癥治療過程的特殊性,導致了它是一個橫跨醫療與教育兩個領域的行業,因為自閉癥目前是不可治愈的,治療手段主要是以教育為主,醫療為輔,目的是達到能夠基本生活自理的標準線,有一技之長能夠融入社會是自閉癥治療的最終目標。

師資短缺,男教師奇缺成為突出問題

在早期,我國的醫療和教育水平都相對落后的大環境下,我國自閉癥行業起步晚,在上世紀80年代才有了全國自閉癥的“首診”,90年代,在北京才有了全國第一家自閉癥相關醫療機構。而且,據記者采訪業內人士了解到,自閉癥教育行業真正發端于本世紀初,2010年開始發展迅猛,所以,實質上只有20年左右的發展史,在此之前多為家長自費自組治療、教育自閉癥患兒。

從中國殘疾人聯合會公布的信息數據看,全國殘疾兒童康復救助定點服務機構已達八千余家,其中大部分為綜合類救助機構,專職于自閉癥的機構和教師并不多。根據教育部相關統計:截至2020年底,全國孤獨癥康復機構教師數量只有6.62萬余人,且男女教師性別比例嚴重失衡:女性教師人數高達5.7萬人,占比86%,男性教師嚴重短缺,而且呈逐年下降趨勢。記者走訪觀察到,島城一些此類機構的女老師占比達95%以上,男老師寥寥無幾。采訪中,記者也了解到,不少機構、院校在特殊教育教師的培養上也是以綜合類的特教老師為主,專職于自閉癥行業的相對較少。

面對記者的采訪,島城某機構內唯一的男特教說:“絕大部分男老師堅持不了這份工作,長則兩三年,短則幾個月就離職甚至轉行了,女老師也不容易,有些剛來的女老師經常會被我們這種工作環境嚇哭,能堅持下來的也不是很多。”由此可見,自閉癥行業教師的缺口還是比較大的,此外,自閉癥教師的培養、考核以及職業發展等系統性問題都急需社會層面的極大關注。

自閉癥救助行業舉步維艱也不僅僅存在上述問題,做為核心的家長群體也是一個重要原因,首先大部分家長難以承認和接受自己的孩子患有精神疾病,因為患兒表面上與常人無異,且肢體也無殘疾,有些患兒甚至非常漂亮可愛。其次,大部分家長在長期與患兒生活后,也會患上各種各樣的心理疾病,觀望、等待、病急亂投醫……許多家長在迷茫和焦慮中耽誤了孩子早期搶救性救助干預的黃金時間。

急需加大對18歲之后自閉癥患者的社會支持

近年來,隨著自閉癥患兒這一特殊人群受到越來越多的關注,相關政策也有所完善,但是同時也讓一些投機者有機可乘。自閉癥是一種不可被治愈只能進行干預治療的精神疾病,政府將其劃入精神類殘疾,一直到18歲成年前,每年都有優惠政策和補貼,正因為如此,被許多不良資本盯上。

記者了解到,正常情況下,一個患兒每月所有支出不會超過4500元,殘疾政策補貼金和醫療保險足以承擔大部分自閉癥家庭的支出,但醫保資金是交予醫療機構使用,因此部分不良資本便盯上了這塊“肥肉”:他們不貪圖家長上繳的費用,真正的目標是政府的補貼和保險,還是由于自閉癥的不可治愈性,導致了沒有嚴格的評析考核標準,于是部分不良機構紛紛冒出,它們快速注冊成立,招攬家長和患兒,表面光鮮亮麗但卻在實際的治療和教育效果上渾水摸魚,大打折扣,有些甚至圈錢跑路。

孩子們18歲之后怎么辦?是呀!超過18歲,政府的殘疾補貼就會停止,而且在18歲后社會對自閉癥患者的各種支持會出現斷崖式下降,很顯然年滿18歲的自閉癥患者對不良資本來說已無利用價值,立場分明之后,只留下孩子與家長們的茫然無措。大齡自閉癥兒童在義務教育結束后重回家庭生活已成為他們的群體特征和別無選擇,有大約72%的家長不得不選擇“長期與患者待在家中”,難以走出家門。

讓每一位“星星”的孩子散發屬于自己的光芒

對自閉癥群體缺乏系統性、全齡段、深層次的救治是我們當前面臨的難題。目前我國自閉癥行業的標準幾乎是完全照搬國外的經驗,確實國外自閉癥救助行業發展時間長,相對完善,但社會性質和發展水平都與我國存在較大差異,我們需要走一條適合自身的、獨立自主的自閉癥發展道路。每一個孩子都是獨一無二的個體,不是一個體系就可以簡單衡量的,需要針對每一個孩子的特點制定相應的治療和教育方式。因此,行業發展應該結合實際情況,走自己的路。

自閉癥群體需要政策、立法、教育、民政、殘聯、醫療、傳媒、公益等多方面的支持。首先要普及家長正確認識和看待自閉癥,科學診斷,及時救治;然后要對自閉癥行業亂象進行整治,相關部門加強監察懲處力度;最后全社會要加強對自閉癥患者,尤其是大齡自閉癥患者的理解和包容,讓每一位“來自星星的孩子”都能散發那份屬于自己的光芒。