天下為公:人類永續發展的動力

秦芳

二十世紀九十年代發生了許多重大歷史事件,先是蘇聯解體,然后是全球化發展加速,改變了世界的政治格局……美國學者亨廷頓的專著《文明的沖突》應運而生,在世界范圍內引起巨大反響,書中描繪出對世界未來發展的憂慮:一個崛起的東亞地帶,一個崛起的中華民族,還有充滿著矛盾與戰爭的伊斯蘭國家——這是一幅具有西方思維特點的世界圖景。而幾乎同時,中國學者費孝通先生提出“各美其美,美人之美,美美與共,天下大同”,站在全人類的高度,為共同發展問題貢獻出中國答案。今天要實現“大同理想”,就要匯聚“天下為公”的能動力量。

為公則天下和美

“天下為公”出自《禮記·禮運》,原句為“大道之行也,天下為公”。孔子在參加魯國蠟祭儀式后,感慨禮儀徒有形式,與上古時代相比,已經失去了“大道”的實質,人心不公,然后向學生簡要描述了上古大同之治的景象。“大道”是中華優秀傳統文化一以貫之的道統,即人們認識到事物對立又統一的自然規律,明了天地萬物本來為一體關系的真相,因此對待任何事物都像對待自己一樣,而這種同情心、同理心就是“公心”。在大道流行的上古三皇、中古夏商周時代,古圣先賢立身行道,為先民謀幸福而無私奉獻。在圣賢榜樣帶動下,先民在生活、勞動中同樣“為公”不為私,“公”即“共”,大家都以天下為天下人所共有、共享、共治,各路賢達都被推舉出來治理社會公共事務,最終實現了大同之治。

《尚書》記載:“曰若稽古帝堯,曰放勛。欽明文思安安,允恭克讓,光被四表,格于上下。克明俊德,以親九族,九族既睦,平章百姓,百姓昭明。協和萬邦,黎民于變時雍。”講的是上古時期的堯帝遵循古人流傳的天地之道、大公之德,憑借欽敬賢人、明察下情、推舉適當、道德純備四種品質教化先民,實現了天下安定。他誠信、恭謹、克己、禮讓,美好的德行傳播到四方以外,以至充塞于天地之間,成為上上下下的楷模。他首先修身以彰顯本性美善,上能孝養高、曾、祖、父,下能親愛子、孫、曾、玄,使得九族親睦、家族整齊;進而根據國家官員職位的需要分別選任賢才、禮賢下士,讓有德有才之人都得到任用,所以百官盡職盡責、國家大治。國家內部治理有序、人才濟濟,在接待外賓、出使各國等方面就獲得眾多外族部落的擁戴,四方邦國有無互通、關系和順。天下人民因此都能受到堯的恩惠,自發地像崇敬日月一般尊重他的美德,向他學習,民眾的修養與德行不斷得到提高和完善,唐虞時代因而風俗大和。

在孔子看來,在這樣的社會中,所有人都為了大家的共同利益而奉獻。德才兼備的人被大家推舉出來治理公共事務,人與人之間相互信任、和睦相處,人們不僅僅親愛自己的家人,也不僅僅撫養自己的子女,還讓老人們都能安度晚年,青壯年都有用武之地,孩子們都健康成長,鰥夫、寡婦、失去子女的老人、沒有父母的孩子、身體不健全的人、有疾病的人都得到撫恤;男子都有正當的工作、承擔責任,女子都有合適的歸宿、履行義務;人們痛恨糟蹋浪費財貨的行為,但沒有占為己有的私心;擔心自己的力量不能發揮在有用之處,但不是為了謀取私利。所以,陰謀詭計自然閉絕不興,盜竊掠奪的事情也不會出現,夜晚睡覺都不用關閉大門,這就是大同之治。

這樣和美的生活誰不向往?孔子說:“大道之行也,與三代之英,丘未之逮也,而有志焉。”雖然沒能生活在那個大同時代,但是還可以去期待,去創造。

為私則天下混亂

孔子出生于公元前551年,正是我國歷史上禮崩樂壞的春秋時期。所謂“禮崩樂壞”,是指西周王朝封土建國的禮樂制度因諸侯之間征戰而日漸崩潰,造成了天下秩序的混亂。當年商紂王昏庸腐敗、喪失民心,而周武王得道多助,一舉推翻殷商,建立了西周。創立之初,周武王只保留了方圓約一千里的土地作為首都,稱“王畿”;然后把其余的土地和人民分封給同姓宗室,以及一起打江山的大臣貴族,讓他們建立起各自的諸侯國,大大小小約有八百余個。比如,我們熟知的姜子牙,就被封為齊國(今山東省大部,河北省南部)的開國君主。這樣一來,西周王朝自上而下便形成“王(天子)、侯(亦分為公、侯、伯、子、男五等)、卿、大夫、士、庶民”的社會結構,這就是“封土建國”。

為穩定這樣的格局,西周統治階層制定了一套嚴格規范的禮樂制度。“禮”最初由圣人根據天、效法地的規律而創造出來,承載著天地之道、大公之德,貫徹在喪、祭、射、御、冠、婚、朝、聘各種禮儀活動之中,所以“禮”也是不同階層人們在政治、宗法、權力和義務等方面的規范準則。人們遵循禮,形式上是按照禮儀處事待人,實質上是引導人們秉公心、行正道。“樂”是音樂,通過德音雅樂培養貴族階層的道德情操,讓人從內心引發出仁愛公心,來參與治國理政。圣人通過禮樂教化,把天地大道明示給各級官員,興起大公無私為人民謀幸福的風氣,國家自然得到治理,諸侯們都聽從周天子的號令,各諸侯國社會秩序井井有條,實現天下民眾的安定生活。歷史上記載,周成王、周康王在位年間天下安寧,有四十余年沒有出現過犯罪事件,刑罰的器具都廢棄不用,被稱為“成康之治”。

但是到了周朝末期,周王室的貴族不再遵循禮樂制度,漸漸腐敗墮落、喪失民心。諸侯國對周天子不再心悅誠服,紛紛僭越禮制,各自都為自己家族謀取利益,競相爭奪天下的人財物,發動了大大小小的兼并戰爭,這就是春秋時期的“諸侯爭霸”。各諸侯國在戰爭中此消彼長。比如,楚國國土面積在西周時期只有五十里,到了春秋時期擴大到方圓五千里。日益強大的諸侯們不再把周天子放在眼里,紛紛各自稱“王”;魯卿季孫氏甚至僭用天子的禮樂,享受六十四人歌舞團的待遇,遠遠超過禮制規定的三十二人;還有些大夫去祭拜以往只有周天子才能祭拜的泰山……凡此種種,都是“禮崩樂壞”的表現,社會秩序被完全打亂。

到了孔子生活的時代,各諸侯付出和索取物質財富或勞動都是為了家族私利。他們為了維護自身的權力和財物,以禮的名義設置城池,來保障自己的地盤;以禮的名義設置紀律規范,來實現君臣端正、父子親篤、兄弟友睦、夫妻和合。但這樣只重視禮的名義而沒有實質,即使有制度,有田里,也尊重勇士智士,但一切事功都是為了私利,就產生了機謀和戰事,導致民不聊生。孔子對這樣的社會痛心疾首,所以到處拜師求教,尋找救世之方。

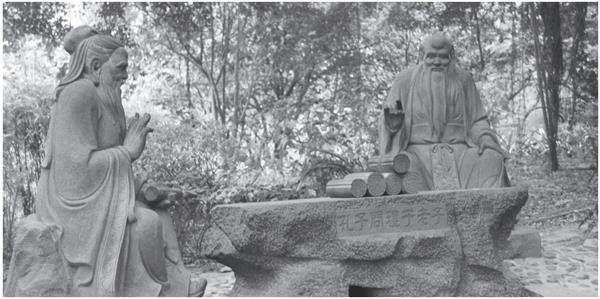

他曾經向老子問禮。而老子也感嘆,失去“大道”以后,人心越來越狹隘,美德和禮樂都成了空洞的形式,說:“失道而后德,失德而后仁,失仁而后義,失義而后禮。”(《道德經》)意思是,“大道”喪失之后,人們就喪失了公心,不再以天下為一體,不再大公無私地奉獻,而是只顧自己領地的發展,這樣還算有大德大愛;“大德”喪失之后,人們還懂得“仁者愛人”,人與人之間還保有五倫五常的正常關系;喪失仁愛之心以后,人們還懂得講義務、講責任,只做符合道理的事情;然而在責任感喪失以后,就只能依靠禮的形式去規范行為,讓人僅僅在表面上保留善的樣子罷了。這是對上古至東周幾千年發展流變規律的高度概括和深刻闡釋,也為后人改造生活、創造幸福提供了“背私為公”的重要思路。

秉公心,行大道

孔子一生學習古圣先賢流傳下來的傳統文化,志愿再次恢復盛世美好,于是周游列國呼吁再創大同之治。但當時各國統治階層都忙于追名逐利,沒人真正接受他的理論。于是他退修詩書、培養學生。當他讀到《周易》這部古老文獻時,幾乎手不釋卷——在家時,就將竹簡在席子上擺開閱讀,外出時則放在隨身的口袋里不時翻看。就這樣“溫故而知新”以至于“韋編三絕”,創作了十篇傳文,充分揭示出簡單卦象和古老文字背后的核心理念。此后,《周易》作為中華民族遠古文化的結晶,被后世學者稱為“大道之源”,其所承載的“天下一體”的理念統攝萬事萬物,所謂“冒天下之道”。可以說,中華優秀傳統文化的核心理念大都發源于此。《淮南子》稱贊:“孔子弟子七十,養徒三千,皆入孝出悌,言為文章,行為儀表。”可見孔子培養出來的賢才在各方各面都成為優秀典范。

孔子本人一生為公奔走呼喊,沒有機會施展抱負,甚至幾經窮困潦倒,累累若喪家之犬,但他對自己的一生以“十有五而志于學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不逾矩”概括,既表達出畢生學習的發展層次,也讓人感受到一種矢志不渝的人生態度。雖然一生沒有高官厚祿或者世俗意義上的宏偉功業,但是仍被后人推崇為“素王”和“萬圣先師”。漢武帝時期,董仲舒將儒家學問融合各家學說要義形成經學,為以儒家為主流思想治國理政的傳統奠基,“天下為公”理念,在中國人的傳統文化心理中不斷深化。

歷經時代變遷,中華優秀傳統文化不斷融匯人類優秀文明,實現自身持續完善,更具包容性、世界性,以越來越自信的狀態面向世界、擁抱世界,造就了中國歷史上盛世迭出的突出表現。唐朝統一全國后,歷“貞觀之治”和“開元盛世”,國力十分強盛,與周邊七十多個國家建立了友好關系。唐太宗曾說:“自古皆貴中華,賤夷狄,朕獨愛之如一。”正是這種遠見卓識,開創了唐朝“四海咸服,萬國來朝”的昌盛局面。時至今日,紐約唐人街仍是在西方世界最大城市的華人聚居區之一,在世界各地移居海外的華人還被當地人稱為“唐人”。宋朝和元朝繼之,分別成就了對外貿易的黃金時代與多元文化交流發展的盛大輝煌。15—16世紀,世界性大航海活動開啟,全球化貿易隨之而來。參與此次世界大航海的,不僅僅有歐洲人,還有中國人。明太祖朱元璋立國之初,便以恢復華夏“正統”為己任,認為和平穩定的內外環境是國家存續和發展的重要保證,于是制定了睦鄰友好的外交政策和“厚往薄來”的外貿政策。明成祖時期派出一支規模浩大的船隊,七次往返于中國東南沿海到印度洋之間的航路上,為馬六甲一帶國家、地區送去了大明的陶瓷、絲綢等物品,受到廣泛喜愛;在返程中,明朝的官船也帶回了一些中國所缺的物品,互通有無,中外交往出現了空前繁榮的局面。眾所周知,這一歷史事件就是“鄭和下西洋”。而之所以航海遠游,明成祖朱棣曾在敕書中這樣寫:“天之所覆、地之所載、日月照臨、霜露所濡之處,人民老幼皆欲使其遂其生業。”大明的百姓是人民,其他國家地區的人民同樣向往著美好生活,所以明朝秉持“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”(《孟子》)的祖德,向世界張開懷抱,造就了各國各地區的共同發展繁榮。

在綿延數千年的歷史長河中,“天下為公”理念不斷推動中華民族與世界各國人民共存共榮,描繪出一幅幅美美與共的歷史畫卷——仁義禮智的中華兒女、和睦幸福的家風傳統、團結互助的社會風貌、國富民強的大治之世、睦鄰友好的天下圖景。今天,這一理念已經化作我們精神深處的文化基因,不斷為全球共同發展提供能量。

(作者系山東建筑大學馬克思主義學院副教授、國家社科基金重大項目《中國式現代化的文化底蘊及思想理念研究》課題組核心成員)