古人的“開學裝備”都有啥

金陵小岱

朱元璋曾親自設計“校服”款式

如果打開古人的開學裝備箱,“校服”也許會被放在最中間的位置。不過,古代學生的“校服”款式似乎有點多,擺在最顯眼位置的那件便是流行了幾千年的“青衿”。青衿的款式簡潔大方,即青色交領的長衫。

將這件青衿拿開后,放在它下面的那件“校服”就是在歷史上曾經備受矚目的“襕衫”。襕衫的款式比青衿復雜一些,是一種長袍,上衣與下裳合而為一,圓領大袖。早在唐宋時期,襕衫就成為了古代學生常穿的“校服”款式。

在設計“校服”這件事上,朱元璋可謂是操碎了心,他親自參與審定,連樣式都改了三回,最后款式定為:“用玉色布絹為之,寬袖皂緣,皂絳軟巾垂帶”。據明代俞汝楫在《禮部志稿》中記載,朱元璋認為中間為玉色,是比德如玉;外有青邊,為玄素自閑,可顯出學子們的文雅;上衣與下裳相連,有著遵守道德規范的寓意;而絳穗下垂,是用來提醒學子們平日要謙卑,不可恃才傲物。

篋笥成古代學生出遠門讀書的標配

古人最重的“書包”莫過于“篋笥”,相當于現代人的拉桿箱書包。據段玉裁《說文解字注》稱:“篋,箱篋也。”可見,古代的“篋”指的是小箱子。這種被稱為“篋”的小箱子多為方形,質地密實,容量小,用來給學生放書籍紙本用。

而“笥”,它是用竹子編制而成,質地稀疏,容量特別大,古代學生將它用來裝學習用品、衣服、食品等。學習與生活同樣重要,于是篋與笥必須搭配使用,也就成為古代學生出遠門讀書的標配。

古人用來裝書本的“篋”還有一個同類產品,叫“笈”。比起“篋”,同樣是用竹子編制而成的箱子,“笈”似乎更能代表古代學生的書包。因為古人向來喜歡搞神秘,他們在得到珍貴的書籍后,不會將它們放在書架上,而是悄悄地放置在笈內收藏,秘不示人。于是“笈”又被用來代指孤本好書。

“笈”自然也少不了它的黃金搭檔“囊”。囊就是口袋,類似于現代學生的補習袋。古代學生會將自己的雜物放入其中,比如文具、印綬、錢幣等,當然,也會放一些常用的書在里面,于是囊又被稱為“書囊”“書袋”。

除了筆墨紙硯,還有很多小文具

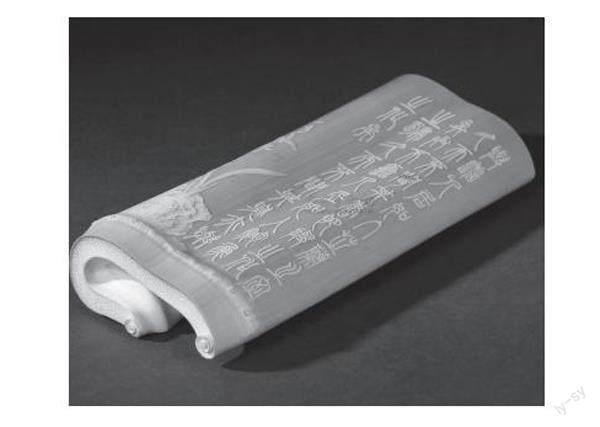

除了常見的筆墨紙硯外,古代學生還有很多稀奇古怪的小文具。比如看起來跟弧形筒一樣的臂擱。臂擱通常由竹子、檀木、玉等材料制成,中間有一定的弧度,可以避免蹭上墨汁,這樣就可以避免袖子變抹布、作業要重寫的慘劇。

當然,字寫得再好,也難免有寫錯的時候。于是古代學生也擁有“修正膠帶”。在古代還是用竹簡時,他們的“修正膠帶”是一把書刀。當紙開始普及后,用起了一種名叫雌黃的“修正液”。雌黃是一種黃色的礦石,它的顏色與紙張相近,作畫時可當顏料,寫字時可當褪色劑。當古代學生寫錯字的時候,直接把雌黃涂在錯字上,然后再在上面重新寫字。

(摘自《科教新報》2022年9月7日,薦稿人:丁強)