全氟及多氟烷基化合物在土壤-地下水系統多介質界面行為研究進展

黃 磊,胡 斌,劉 剛,李艷紅,潘 麗

(1.桂林理工大學環境科學與工程學院,廣西桂林 541004;2.中國科學院生態環境研究中心環境水質學國家重點實驗室,北京 100085;3.中國科學院大學,北京 100049;4.生物地質與環境地質國家重點實驗室,中國地質大學,湖北武漢 430074;5.棗莊市市中生態環境監控中心,山東棗莊 277100)

全氟及多氟烷基化合物(perfluro and polyfluo-roalkyl substances,PFASs)是近二十多年來備受關注的一類新型持久性有機污染物。PFASs具有高穩定性、表面活性、疏水疏油性、耐高溫等特性,被廣泛應用于工業生產和生活消費相關領域[1]。PFASs可在環境和生物體內積累,通過直接或間接暴露攝入人體,對肝臟、免疫、內分泌系統等均具有潛在的毒性和致癌性,是人類健康的重大威脅[2]。2009年,全氟辛基磺酸(PFOS)類化合物受到《關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約》(以下簡稱《POPs公約》)的限制;全氟辛基羧酸(PFOA)類化合物于2019年被納入《POPs公約》附錄A。此外,美國、英國、德國、荷蘭、瑞典等國家已出臺相應的政策[3],規定了PFOA、PFOS等長鏈PFASs(全氟取代的碳原子數目≥7)在環境中的濃度閾值。我國在2022年更新的《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2022)附錄A中,規定了PFOA(80 ng/L)和PFOS(40 ng/L)的閾值。隨著對長鏈PFASs生物積累性與毒性的不斷揭示,國際社會紛紛限制或停止了長鏈PFASs的生產,并使用全氟己烷磺酸(PFHxS)等短鏈C6泡沫作為替代品[4]。短鏈PFASs用以代替長鏈PFASs的生產和使用量顯著升高,可能引發新一輪的污染風險。相較于長鏈PFASs,環境中短鏈PFASs的持久性、穩定性與遷移性更顯著,從而導致其在土壤-地下水系統中的賦存與分布范圍更大。

PFASs通過降水、灌溉、徑流等方式,浸出和向下遷移到達含水層,在地下水和地表水中被不同程度地檢出,且短鏈PFASs的濃度占比大于長鏈PFASs[5-6]。瑞典飲用水源區的地表水樣品中檢測到全氟羧酸鹽(PFCA)(54%)占主導地位,其次是全氟磺酸(PFSA)(34%)和PFASs前體(11%)[7];英格蘭南部經過污水處理出水的水體中,觀察到全氟丁磺酸(PFBS)的含量比長鏈PFASs高1.4~1.7倍[8];我國東部地區地表水中總PFASs質量濃度為7.0~489.1 ng/L,全氟己酸(PFHxA)和全氟丁酸(PFBA)為主要污染物。地下水中短鏈PFASs比長鏈PFASs的賦存更為普遍[9]。天津市地下水中PFASs以PFOA和PFBS為主,質量濃度分別為1.1 ng/L和0.81 ng/L[10];阜新氟化工業園附近地下水中PFBS檢出質量濃度為872 ng/L[11]。

土壤既可受到PFASs生產、使用、運輸和產品廢棄等過程的直接污染,也可受到大氣干濕沉降、地表徑流入滲等環境過程中PFASs遷移的間接污染[12]。近十年來,我國研究者通過對不同城市和地區的土壤和沉積物進行檢測,發現長鏈PFASs的含量高于短鏈PFASs,有異于地下水中的PFASs構成。陳舒等[13]在我國東部8個農村的土壤中檢出PFASs,以PFOA(0.34~14.5 ng/g)和PFOS(0.02~0.08 ng/g)為主。黃河沉積物中PFASs以長鏈為主,總質量分數可達8.19~17.40 ng/g[14]。Wang等[15]通過對PFASs制造工廠附近的土壤分析,發現距離工廠3 km以內,土壤中PFOA、PFHxS和PFOS含量隨距離增加而下降。這個結果與Strynar等[16]對美國、日本和墨西哥農區土壤的13種PFASs分析結果相似,可知大氣沉降和遠距離遷移對PFASs在土壤-地下水系統分布具有影響。同時,PFASs在土壤-地下水系統中的遷移轉化過程涵蓋了氣-液、固-液、非水相液體(NAPL)-液等多相微界面的環境行為。在吸附、解吸、淋溶等作用影響下,土壤中的PFASs將隨入滲水進入含水層中,驅動PFASs在土壤-地下水系統中的遷移轉化過程,導致地下水的PFASs污染。

因此,探究PFASs在土壤-地下水系統中的多介質界面行為對土壤-地下水系統中的PFASs污染監測與管控有重要意義。本文從土壤-地下水系統中PFASs污染來源、多介質界面行為及其關鍵影響因素等角度入手,綜述了已取得的研究進展,總結了當前存在的問題,并展望了今后的研究重點,以期為PFASs在土壤-地下水系統遷移行為的環境監測與污染控制提供參考與支撐。

1 土壤-地下水系統PFASs污染來源

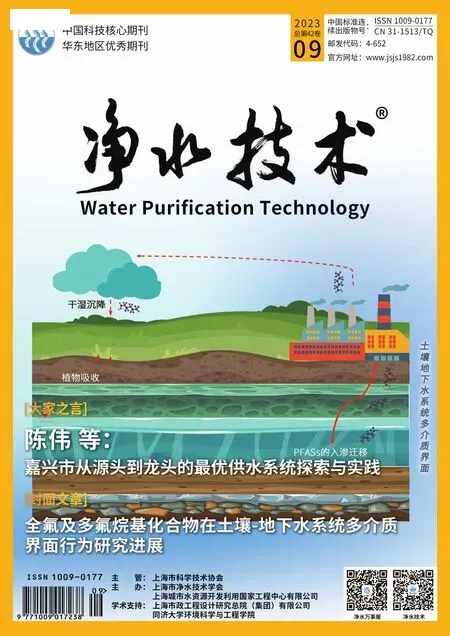

土壤-地下水系統中的PFASs污染主要分為直接和間接兩種(圖1)。直接污染是指PFASs直接排放至土壤-地下水系統中,包括全氟制品的生產、使用、運輸和產品廢棄等過程的直接污染,以及水成膜泡沫滅火器(aqueous fire-fighting foam,AFFF)的應用和意外釋放等[17]。據報道[18],我國環境中87%的PFOA來自于工業廢水排放。此外,AFFF在消防工作中被廣泛應用,這也成為了土壤-地下水中PFASs的重要來源之一[19]。2016年之前,全球主要使用長鏈PFASs,如電化學氟化(ECF)等,制造含氟調聚物泡沫,ECF泡沫主要由PFOS、其他PFASs及其前體組成[20]。例如,內華達州法倫的海軍航空站,每次練習使用1 200~3 200 L(3%~6%)的AFFF,AFFF的廢水處置與地面殘留物的入滲均會對區域內地下水造成污染[21];2016年,在美國許多民用機場和軍事消防訓練區周圍的地下水和地表水中檢出PFASs,濃度比美國環境保護署(EPA)的飲用水健康咨詢水平高3~4個數量級[22]。

圖1 土壤-地下水系統PFASs污染來源和空間分布Fig.1 Sources and Spatial Distribution of PFASs Contamination in Soil-Groundwater Systems

間接污染主要包括化合物的類型轉化和污染路徑。進入環境的PFASs前體物質(如全氟烷基磺酞氟﹑氟調醇﹑氟硅橡膠和氟硅樹脂等)經臭氧氧化等反應轉化為穩定的PFASs[23]。例如,Grotten-müller等[24]通過含氟調聚物碘化物制造含氟調聚物醇時,發現殘留的含氟調聚物原材料在加工過程中可能發生反應并生成全氟辛酸(PFCA)(調聚物 A-氧化)。此外,研究者們[25]發現長鏈PFASs通過微生物轉化作用,可降解為短鏈PFASs或具有不同官能團的PFASs(如羧酸和磷酸酯),去除功能性基團后的短鏈PFASs具有更強的耐藥性,存在二次污染的風險(表1[26-32])。污染路徑主要指除直接排放至土壤外,PFASs可以通過大氣、水等介質擴散、轉移至土壤-地下水系統中。目前,研究[33]發現,具有揮發性的PFASs經過大氣干濕沉降進入土壤中,由于風向和風速的高度分散性以及PFASs獨特的穩定性,大氣遷移和沉積過程可能導致廣泛的PFASs污染,并在陸地生態系統中形成區域“背景”水平。例如,2015年在美國大都市地區歷史處置場附近檢測的PFOS、PFOA質量分數分別高達5 500、125 700 ng/kg[34]。此外,污水也是PFASs重要的污染源。污水中不僅攜帶單體PFASs,還含有氟化聚合物,且氟化聚合物很難被去除,多氟前體物會進一步轉化成PFASs[35]。金一和等[36]研究發現,我國部分城市生活和工業污水中PFOS質量濃度為1.50~44.6 ng/L。馬潔等[37]在我國的17個不同污水廠中檢出6種目標短鏈PFASs質量濃度為0.19~274.72 ng/L。Loganatan等[38]在肯塔基州污水處理設施的水樣、污泥中檢出PFOS,質量濃度分別為7.0~149、8.2~990 ng/L。研究發現,疏水性PFASs會傾向于吸附在固體顆粒并積聚在殘余污泥[39],并伴隨著污泥回收應用在養分回收與土壤肥力改善等領域,致使PFASs轉移至農田中,污染淺層地下水滲流區。

表1 對PFASs具有生物轉化與積累效應的微生物統計Tab.1 Statistics of Microorganisms with Biotransformation and Accumulation Effects on PFASs

2 PFASs在土壤-地下水系統中的界面行為

PFASs在土壤-地下水系統中的多介質界面行為(圖2)主要包括吸附-解吸、對流-彌散、分配、電子傳遞、降解轉化以及未知的生物地球化學過程[40]。其中,PFASs在界面間吸附-解吸過程的相關研究遠高于其他界面行為。該過程不僅決定了PFASs在土壤-地下水中的潛在累積,而且是判斷系統內PFASs二次釋放的重要依據,是影響PFASs環境歸趨行為的重要因素。因此,本文將著重探討PFASs在包氣帶和飽水帶氣-液、固-液、NAPL-液界面的吸附行為,兼顧不同界面間對流-彌散過程、分配行為所引發的阻滯現象,以及潛在轉化過程對PFASs在土壤-地下水系統中多介質界面間遷移行為的影響。

圖2 土壤-地下水系統多介質界面和多相界面行為Fig.2 Multimedium Interface and Multiphase Interface Behavior in Soil-Groundwater System

PFASs在土壤-地下水系統中的吸附通常通過線性吸附和非線性吸附(Freundlich 和Langmuir)等溫線方程擬合其吸附行為[41]。

(1)線性等溫方程。線性等溫線表征如式(1)。

Se=KxCw

(1)

其中:Kx——分布或分配系數,mL/g;

Se——固相平衡時的PFASs質量分數,μg/g;

CW——水相平衡時的PFASs質量濃度,μg/mL。

(2)Freundlich方程。一般來說,PFASs吸附是非線性的,因為Kx隨著PFASs濃度的增加而降低[42]。為了描述非線性吸附,經常使用 Freundlich 方程,如式(2)。

(2)

其中:KF、N——Freundlich常數,與Kx類似,KF隨特定PFASs和吸附劑的特性變化很大[43]。

(3)Langmuir方程。與以前的經驗等溫線不同,Langmuir方程說明了吸附容量,該吸附容量因土壤-PFASs相互作用和土壤表面特征而異。表征方程如式(3)。

(3)

其中:Sm——最大吸附容量,μg/g;

bL——常數。

由于Langmuir方程考慮了吸附容量,適用于多種PFASs共存[44]。

2.1 氣-液界面

氣-液界面主要是指非飽和帶中氣體和液體接觸具有一定厚度的過渡段。目前關于PFASs的氣-液界面行為主要關注PFOA和PFOS在包氣帶中的吸附-解吸、富集、遷移等。因為PFASs的表面活性劑性質,有助于吸附到氣-液界面,已有研究[45]表明,氣-液界面吸附是PFASs在非飽和介質中遷移轉化的重要保留機制。其中,氣-液界面吸附系數Kaw被定義為氣-液界面PFASs表面過量和水相濃度的比值[46]。用于確定氣-液界面吸附對PFASs在土壤-地下水遷移轉化過程保留貢獻的方法如表2所示。

表2 確定氣-液界面吸附對PFASs在土壤-地下水遷移轉化過程保留貢獻的方法Tab.2 Determination of Retention Contribution of Gas-Liquid Interface Adsorption for PFASs in Soil-Groundwater Transformation

此外,PFOA、PFOS等PFASs在氣-液界面的吸附、溶解和揮發等傳質行為均與氣-液界面面積(air-water interface area,AWIA)密切相關。受PFASs的表面活性劑性質影響,其在氣-液界面的吸附會改變表面張力和毛細壓力,進而導致水流影響溶質的對流-彌散遷移,并最終影響AWIA[52]。PFASs氣-液界面吸附模型中毛細壓力和滲透率等參數的取值通常取決于AWIA[53],所以通過模型表征PFASs在非飽和帶的遷移與富集過程時,需掌握AWIA。獲取非飽和多孔介質AWIA的方法包括X射線顯微斷層掃描(XMT)、各種水相和氣相界面示蹤測試(ITT)方法,以及基于熱力學的估計方法等[54-56]。本文系統對比了兩種常用的包含上述方法的PFASs在氣-液界面間遷移模型(表3)。

表3 常用的PFASs在氣-液界面間遷移模型對比分析Tab.3 Comparison and Analysis of Commonly Used PFASs Migration Models at Gas-Liquid Interface

PFASs在氣-液界面間的遷移過程可通過一維遷移模型刻畫,常用的模型包括多過程限速傳質模型(MPMT)[59]和基于瞬態可變飽和流的耦合模型。

(1)MPMT主要用于模擬PFOA運輸數據集[60-61],且每個參數都是獨立的,缺少模型校準和對突破曲線的擬合,其計算如式(4)。

(4)

其中:R——吸附到固-液和空氣-水界面進行保留的溶質水相遷移的延遲因子;

A——空氣-水界面比表面積,cm-1;

Kd——固-液界面吸附系數,cm3/g;

Kin——氣水吸附系數,cm;

ρb——多孔介質體積密度,g/cm3;

θW——含水體積分數;

θa——空氣體積分數。

模型預測PFOA(水相質量濃度c=10、100 μg/L及1 mg/L、水相平衡時的PFASs質量分數Sw=0.8%、0.87%)和PFOS(10 mg/L)的延遲因子R分別為2.80、2.40、2.00、1.85、1.88、3.20。

(2)基于瞬態可變飽和流的耦合模型[62]。該模型針對具有代表性的AFFF應用場景,通過Richards方程的混合形式來描述包氣帶垂向上的一維可變飽和流,即通過具有吸附項的對流-彌散方程,表征PFASs或其他表面活性劑化合物在包氣帶垂向上的遷移過程[63-66]。

2.2 固-液界面

2.2.1 吸附

(1)固-液界面吸附系數Kd

固-液界面吸附系數可以通過線性吸附和非線性吸附(Freundlich和Langmuir)等溫線方程表示。土壤-地下水環境中PFASs含量很低,因此,線性吸附方程適用于大多數情況[67]。然而,對于Freundlich和Langmuir等溫線在描述PFASs在固-液界面的非線性吸附的準確性尚無定論[40]。

(2)吸附動力學

考慮土壤表面的異質性,固-液界面吸附本質上是動力學的。當存在兩種或多種類型的結合位點時,對每個位點的吸附可描述為一級過程[68],如式(5)。

Fw=F0+F1e-k1t+F2e-k2t

(5)

其中:Fw——在t時留在水溶液中的PFASs的質量分數,μg/g;

F0——當t接近無窮大時,PFASs在水溶液中處于平衡狀態的質量分數,μg/g;

F1和F2——與1型和2型位置相關的PFASs吸附分數;

t——時間,h;

k1和k2——相應的速率系數。

用于PFASs吸附的其他動力學模型還包括偽一級、偽二級和粒子內擴散模型[43,69-71]。

(3)吸附機制

①擴散。PFASs擴散到固-液界面可以通過吸附-孔隙填充,將吸附質分布到孔隙中或進入非碳化部分(分區)的有機質基質中[72]。目前,一般用粒子內擴散模型描述擴散過程[73]。Chen等[74]和Xiao等[75]研究發現,與長鏈PFASs相比,短鏈PFASs更符合粒子內擴散動力學模型。

②靜電相互作用。土壤-地下水系統相關的pH導致大多數PFASs的pKa低,往往以陰離子形式存在,其陰離子官能團容易被吸附劑表面帶正電荷的質子化基團通過靜電相互作用而吸附[76]。目前已有研究[77]發現,吸附劑帶正電時,通過靜電吸引促進PFASs吸附;當吸附劑帶負電時,會通過靜電排斥作用對陰離子PFASs產生排斥力,可能阻止陰離子PFASs吸附。盡管存在靜電排斥,陰離子PFASs仍可被帶負電荷的吸附劑吸附。

③疏水相互作用。PFASs包含一個帶有疏水尾部的親水性官能團[78],由于疏水相互作用,PFASs的吸附可以由帶負電荷的疏水性氟化尾部與吸附劑疏水官能團或其表面帶有疏水性的大型有機質(NOM)之間的疏水相互作用控制,而忽視靜電排斥力。土壤-地下水系統中PFASs通過疏水相互作用而促進吸附的強度與鍵長呈正相關關系[79]。此外,長C-F鍵可能通過C-F鍵疏水聚合形成半膠束和膠束,或者在極性溶劑(例如水)中因PFASs的雙重特性導致自締合或膠束化,從而促進PFASs在固-液界面吸附[80]。當吸附劑表面帶正電荷或者具有疏水性官能團會促進PFASs的吸附,也促進了PFASs在吸附劑內表面形成半膠束或膠束,從而阻礙PFASs在內表面的擴散,影響后續的吸附[81]。

④配體和離子交換。PFASs分子的頭部可能通過交換反應被某些吸附劑(例如金屬氧化物和離子交換樹脂)上的功能配對基團吸附[78]。研究[82-84]發現,PFASs分子可通過陰離子或配體交換與離子交換樹脂上的單鍵-Cl、-CO3等官能團吸附,也可能通過配體交換取代金屬氧化物上的羥基官能團被吸附。

⑤氫鍵。PFASs在固-液界面吸附的另一種可能機制是氫鍵[78-79]。在這種吸附機制下,PFASs官能團中的氧原子可能作為受體與氫原子結合吸附劑在高溶液pH下的羥基[85-86]。目前的研究[87-88]發現,水分子的競爭吸附和疏水相互作用會影響氫鍵的作用。

2.2.2 降解

在微生物活動介導作用下,通過化學(例如水解)和生物降解反應(好氧和低程度厭氧環境下),部分長鏈PFASs可降解為短鏈PFASs或轉化為具有不同官能團的PFASs[89]。為了深入刻畫土壤-地下水系統中PFASs在固-液界面間的降解機制,相關學者[42,90]提出偽一級(SFO)降解模型和雙一級并行(DFOP)降解動力學模型來描述PFASs的生物降解。

① SFO降解模型如式(6)。

(6)

其中:k——速率常數,h-1,PFASs特性和環境因素(即pH、氧化還原條件、溫度等)的函數;

CW0——t=0時的PFASs質量濃度,μg/mL;

t1/2——半衰期,h。

②DFOP降解動力學模型如式(7)。

Cw=Cw0f1e-λ1t+Cw0(1-f1)-λ2t

(7)

其中:λ1、λ2——退化常數;

f1、f2——與λ1、λ1相關的退化分數;

t1/2——半衰期,h。

但通過室內試驗[91]發現,線性、支化和高度支化的PFASs單體在生物降解和脫氟率等方面的差異隨著時間推移進一步加劇,表明SFO具有一定的局限性。DFOP意味著PFASs通過兩個或多個過程協同降解,在描述試驗數據時具有更高的統計學意義。DFOP比SFO更好地描述含氟磷酸二酯(diPAPs)濃度快速下降,但隨著分子量和辛醇-水分配系數增加,全氟烷基鏈聚合物的頑固性相應增加,所以兩個模型都無法描述diPAPs的緩慢下降趨勢。考慮目前研究狀況,犧牲預測PFASs微生物穩定性的準確性,檢查應用SFO和DFOP是否合適是謹慎的做法,雖然目前沒有測試替代方案,但是可以借鑒改進其他替代模型,例如預測土壤中殺蟲劑的穩定性方面建立的替代模型[92]。

2.3 NAPL-液界面

有機污染物,如苯系物、氯化有機溶劑等,進入地下以后通常以NAPL的形式存在。PFASs的兩親特性,易在界面積累,故NAPL的存在可能影響PFASs在土壤-地下水系統的遷移轉化。Silva等[50]根據合成地下水中三氯乙烯(TCE)或煤油與同系PFASs之間的界面張力測量值,獲得了界面吸附與PFASs碳數之間的對數線性關系。Chen等[93]通過對PFOS和被原油污染的土壤進行了一系列間歇式反應器試驗,發現被油污染的土壤對PFOS的吸附比單獨的土壤有機質高大約1個數量級。Guelfo等[94]和Mckenzie等[95]試驗發現,當TCE存在時,幾種PFASs(碳鏈長度>6)的保留增加,但沒有直接研究特定的保留機制(NAPL分配和界面吸附)。雖然目前NAPL分配和吸附沒有明顯的定量區分,但Bouchard等[96]報告分配至NAPL對有機溶質水相傳輸影響的初步調查;Brusseau等[97-98]在以TCE為溶質的基于NAPL-水界面的線性吸附假設模型試驗中發現,延遲因子隨著NAPL的存在從2增加到17,并進行NAPL飽和度的分配示蹤劑測試方法研究;Liao等[99]開發基于非線性界面吸附過程的數學模型,以解釋PFASs在NAPL-水界面的積累、在固相上的吸附和分配到NAPL中,并用于模擬PFASs柱流出物突破曲線等都證明了NAPL分配對現場規模溶質運移的影響。

目前,對于確定NAPL-液界面吸附系數Knw方法大體分為兩種。第一種是將NAPL-液界面的吸附類似于氣-液界面的吸附[100],即將Kaw等效Knw。Brusseau等[101]在綜合保留模型試驗中使用過這種等效替代。考慮到PFASs獨特的理化性質,PFASs的Kaw和Knw會表現出一定差異,如Silva等[50]研究發現PFCA的lgKnw比lgKaw低約1個數量級。第二種是通過建模和風險表征Knw,現有的測量方法主要基于線性自由能關系(LFER)、QSPR或其他化學性質估計模型(OPERA和COSMOtherm)。Brusseau等[102]用QSPR模型對PFASs在NAPL-液界面的吸附進行定量分析時,通過測量確定表面/界面張力函數,利用Gibbs方程表征Knw。模型測量全氟庚酸鈉(Na-PFHpA)和全氟壬烷-1-油酸鈉(Na-PFNA)的Knw為分別5.8×10-5cm和9.3×10-4cm。

對于NAPL-液界面分配系數Knc的確定,目前都是具體模型具體分析,較全面的還是來自Liao等[99]的數學模型里面的參數公式,如式(8)。

(8)

其中:C——PFASs水相質量濃度,mg/L;

θnw——NAPL-水比界面面積,m-1;

Γ——PFASs表面過量,mg/m2;

S——固相吸附質量濃度,mg/L;

θw——NAPL體積分數;

Knw——NAPL-水分配系數;

DH——流體動力分散系數,m2/h;

x——距離,m;

q——達西速度,m/h。

2.4 多介質界面

PFASs在土壤-地下水系統遷移轉化過程,不僅包括地下環境中的平流、分散、擴散和吸附,還包括多介質界面延遲作用。模擬不同環境介質中PFASs傳輸的模型有兩點模型(TSM)[103]、連續分布多速率模型(CDMR)[66]、改進型HYDRUS模型[104]、MPMT-1D模型和MPMT-3D模型[105]。

TSM在PFASs傳輸中結合了對流、分散和固相吸附過程,通常用于描述PFASs在具有實驗室規模飽和系統的簡單多孔介質中的傳輸。由于限速吸附,對PFHpA、PFOA和PFNA在土壤中的非平衡傳輸模擬結果不理想。這些結果表明,TSM不是表征PFASs在非線性和限速吸附影響下在土壤系統中傳輸的合適模型。CDMR考慮了基于TSM的非線性限速吸附過程,結合包括水相、固相和氣相,但不包括分配到NAPL-液界面的隔室的方法,模擬PFASs在非均質土壤介質中的多界面傳輸。CDMR僅關注保留和延遲,而不關注運輸,默認系統處于平衡條件,對每個單獨保留過程進行驗證。利用CDMR模擬PFOS在土壤-地下水系統中的運移過程,與TSM相比,CDMR模擬曲線與觀測結果更加一致[66]。

改進型HYDRUS模型耦合非線性空氣-水界面吸附和固相吸附與TSM。修改后的模型還保留了其原始的非平衡污染物流動和傳輸能力和土壤吸附動力學建模能力,模擬AWI吸附對不飽和系統中PFASs傳輸的影響[104]。MPMT-1D模型結合了固相和空氣-水界面上的對流擴散過程和吸附,考慮了可變流量和表面活性劑引起的流動的影響,可用于模擬現場條件下PFASs的一維長期浸出。MPMT-3D模型在MPMT-1D模型的基礎上考慮了地下非均質性的影響,可用于模擬PFASs在多維空間中的浸出[105]。

綜上,TSM和CDMR分別適用于模擬PFASs在實驗室規模的飽和均質介質和飽和非均質介質中的傳輸。MPMT系列模型適用于模擬長期浸出PFASs在現場條件下(例如AFFF污染場地)中的PFASs傳輸。

3 PFASs在多介質界面行為影響因素

3.1 PFASs的理化性質

PFASs的理化性質是影響其在土壤-地下水系統中多介質界面行為的重要因素之一。雖然各類PFASs的全氟烷基部分提供了共同的化學性質和熱穩定性以及疏水和疏油特性[106],但是其在鏈長、支化程度、官能團取代、電離狀態和其他特性方面具有特異性,致使每種PFASs具有特定的反應機制。由于C-F鍵的存在,碳鏈越長的PFASs,其疏水性越強。例如,對于全氟磺酸鹽和PFCA,每個CF2部分將分布系數增加了0.5log~0.6log[42]。研究[107]指出,PFASs的固相吸附親和力與有機碳對數(lgKoc)值與其碳鏈長度呈正相關關系。例如,全氟烷基乙醇(FTOHs)中每增加一個CF2組分,水溶解度降低約0.78log,并使Koc增加約0.87log,同時Koc與辛醇-水分配系數和溶解度之間具有良好的對數線性相關關系。

官能團通過其一定的疏水性、疏油性和靜電效應,影響PFASs的吸附。例如,土壤對PFOS的吸附程度比PFOA更高,主要原因是PFOS鏈端磺酸基團比PFOA鏈端羧酸基團尺寸小,具有更強的疏水性[42]。同時,PFASs的電荷、電離狀態等性質同樣會影響其吸附系數。Brusseau等[108]研究表明,兩性離子PFASs對表面活性劑的影響會使QSPR模型測量PFASs的流體-流體界面吸附系數對數(lgKi)值低于預測平均值。

此外,直鏈和支鏈異構等其他因素的影響同樣不容忽視。直鏈和支鏈異構體的混合物,在對環境基質中的許多PFASs進行準確定量方面提出了挑戰。例如,現在使用的PFOS技術標準(即包含PFOS異構體的混合物)只能對其進行定性測量,對于表征異構體特異性量化的分析準確性仍有待商榷[109]。

3.2 土壤-地下水系統的環境因素

除了非生物影響外,還需考慮生物轉化因素。根據降解產物的差異,PFASs的生物轉化歸納為兩大類:C-F鍵裂解與C-F鍵不發生裂解[43]。在土壤-地下水系統好氧和低程度厭氧環境下,長鏈PFASs通過微生物轉化作用,可降解為短鏈PFASs或具有不同官能團的PFASs[119-120]。例如,6∶2 氟調聚乙醇(6∶2 FTOH,中性PFASs)經過生物降解的最終產物為6∶2 不飽和氟調酸(6∶2 FTUCA)、PFHxA、PFBA等;Huang等[121]從土壤中分離出Acidimicrobiumsp. strain A6,通過培養試驗發現該菌株對PFOA和PFOS降解率可達60%,且降解產物主要為PFHxA和PFBS等短鏈PFASs。然而,現有研究主要是從環境基質(土壤和地下水)中分離出特征降解菌,并在純菌環境下揭示特征菌株對目標PFASs生物積累和轉化行為,尚未關注實際場地中復雜微生物群落對PFASs多組分體系的轉化作用,仍有待進一步研究。

4 總結與展望

隨著我國對新污染物治理的持續高度重視,PFASs在土壤-地下水系統中遷移行為的過程機制與精細刻畫逐漸成為了環境領域的研究前沿與熱點。PFASs在多介質界面間的選擇性吸附行為決定了其在土壤-地下水系統中的賦存和遷移。現有研究大多通過室內吸附批試驗、一維柱試驗及數值模擬相結合的手段,探究目標PFASs在不同介質界面間的吸附過程。其中,長鏈PFASs在土壤-地下水系統中多介質界面上的降解轉化過程也正逐漸引起關注。然而,對于PFASs在土壤-地下水系統多介質界面間的環境行為研究仍十分匱乏,尤其缺乏對短鏈PFASs與其他替代品的關注,尚未實現對PFASs在土壤-地下水系統多介質界面間遷移轉化過程的精準刻畫。因此,為進一步強化PFASs在土壤-地下水系統多介質界面環境行為機制研究,積極配合新污染物治理工作,建議在以下幾個方面開展深入研究。

(1)基于實際場地條件的動態吸附模型。現有吸附模型普遍是基于室內試驗所建立的理論模型,無法直接用于解釋實際場地土壤-地下水系統內PFASs的動態吸附過程,今后需將相關研究擴展到具有環境意義的實際場地中,重點關注多組分PFASs在土壤-地下水系統中多介質界面的動態吸附過程。

(2)短鏈PFASs的多介質界面行為與影響因素。當前研究對象主要針對以PFOA、PFOS等為代表的長鏈PFASs,缺乏對PFHxS、PFBA等短鏈PFASs的關注。在長鏈PFASs生產受限或禁止,以及短鏈PFASs替代品不斷興起的趨勢下,未來應加強對短鏈PFASs的多介質界面行為與影響因素的相關研究。

(3)PFASs在多介質界面遷移轉化過程的精準刻畫。現有研究主要是針對目標PFASs的某單一環境過程,然而PFASs在多介質界面遷移轉化過程實際上是多過程的耦合結果。受多因素協同影響,今后應進一步識別不同反應機制對整個界面行為的定量貢獻與主控因子,厘定反應速率,實現對多組分PFASs在多介質界面上遷移轉化行為的精準刻畫。