信號系統故障情況下的 RM 模式行車法研究

郭子興,馬寶奎,李 征

(1. 北京市地鐵運營有限公司運營四分公司,北京 102206;2. 北京市地鐵運營有限公司調度指揮中心,北京 100035)

1 引言

地鐵信號系統采用基于通信的列車自動控制(CBTC)方式,其主要由列車自動防護(ATP)、列車自動監控(ATS)、列車自動駕駛(ATO)、計算機聯鎖(CI)等子系統組成,是行車組織和列車運行自動化系統的核心,具有超速防護、自動駕駛、自動調整行車間隔等功能。地鐵信號系統發生故障時,輕則使列車施加緊急制動,重則導致故障區段列車長時間迫停區間無法運營,行車調度無法通過ATS確定列車位置、道岔狀態。

遇站間區間軌道區段故障,列車無法按進路閉塞法行車時,為維持列車運行,通常采用的措施為電話閉塞法,即相鄰車站通過電話進行聯系,以電話記錄號碼為依據,實現同一區段、同一時段只允許單獨一組列車運行。由于行車調度從確認、調整列車位置到完成調度命令發布的時間較長、車站辦理人工接發車作業流程繁瑣、列車運行速度不得超過50 km/h、同一區段只允許一組列車運行等條件,導致執行電話閉塞法后列車運行延誤較大。

為減少延誤,快速開通正線,國內主要通過取消電話閉塞法書面調度命令、優化行車調度確認列車位置過程、提高限制運行速度等方式優化通行能力,本文主要研究故障區段使用限制位人工駕駛模式(RM)行車法替代電話閉塞法的適用性及效果。

2 主要規則和實施流程

2.1 主要規則

RM行車法是在無法使用進路閉塞法行車時,在確保安全系數的前提下,為維持連續運營,基于車載ATP和人工控制,最大化提高運輸能力的行車方式,其主要規則如下。

(1)除調車、折返作業時,故障區段地面信號機需停用。

(2)對于無法建立RM的列車,司機須采用非限制人工駕駛模式(NRM)運行,列車速度不得超過25 km/h。

(3)中心及車站無法通過信號設備確認故障區段內的道岔位置時,列車運行中遇道岔,應在道岔前一度停車,確認道岔開通方向正確后,以不超過15 km/h越過該道岔。

(4)使用RM行車,需保證安全行車間隔,為便于司機觀察,根據線路百米標設置列車運行間隔不得小于100 m,當列車運行間距小于100 m時應立即停車。如遇緊急情況時應及時采取緊急制動措施,并向行車調度報告。

2.2 實施流程

行車調度在判斷無法按進路閉塞法行車后,會同故障區段內設備集中站綜控人員確認故障情況及影響范圍,并與列車司機確認車載設備情況。向司機、綜控人員發布執行RM行車調度命令,命令車站綜控人員確認區間道岔位置正確且鎖閉,令迫停故障末端區段列車降級NRM或RM駛出故障區段。

3 行車間隔的確定

使用RM行車,需保證列車的安全行車距離,以確保當遇前方線路有停留車輛時能夠避讓且不發生相撞,因此判斷車輛、線路條件是否滿足RM安全行車要求,需計算分析各區段可視距離是否大于列車最小安全間隔。

3.1 列車最小安全間隔計算

3.1.1 計算方法

列車制動過程大致分為2部分:第一部分是從開始實施制動到全列閘瓦壓上車輪這一瞬間的空走過程,列車在此過程中靠慣性力運行所走的距離即空走距離;第二部分是閘瓦壓上車輪到列車停止的過程,即有效制動距離。

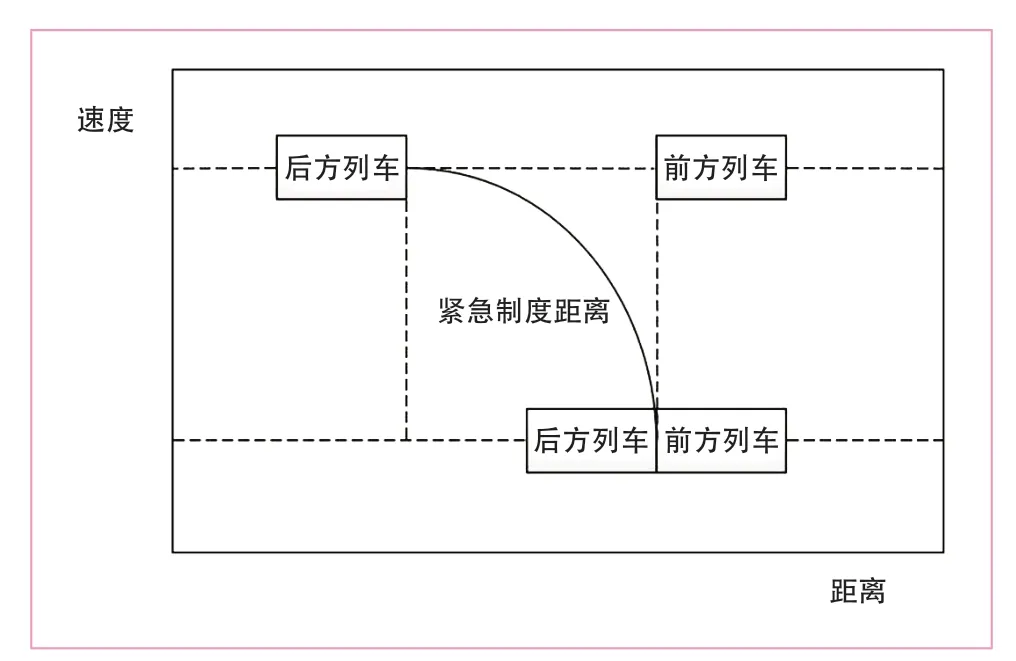

使用“相撞模型”計算列車最小安全間隔,如圖1所示,假設前方列車停止于運營線上,后方列車采取緊急制動停車,后方列車從發現并施加緊急制動到列車停止時兩車剛好相觸碰,則有:

圖1 列車緊急制動“相撞模型”

式(1)中,V0為后方列車初速度,m/s;T為司機反應時間,s;Sn為空走距離,m;Sk為有效制動距離,m。

3.1.2 計算實例

司機反應時間是指從潛在危險出現的時刻到司機開始采取措施的時間段。研究表明,司機危機感知時刻是影響緊急制動反應時間的重要因素,司機感知到危險的緊急制動平均反應時間為0.5~1 s。

地鐵車輛按照《地鐵車輛通用技術條件》(GB/T 7928-2003)相關技術規格進行設計,分為A、B 2種車輛類型,其最大常用制動平均減速度不低于1.0 m/s2,緊急制動平均減速度不低于1.2 m/s2。實際制動距離需考慮列車制動缸性能、線路曲線半徑、坡道等多種影響因素。以北京地鐵15號線車輛為試驗對象,該車為B型DKZ31列車,初速度25 km/h條件下,按照GB/T 7928-2003中減速度的規定,平直區段緊急制動距離約為25 m,考慮坡度條件,下行孫河至馬泉營區段,坡度26.073‰,緊急制動距離約為35 m。

為確保運行安全,取司機平均反應時間2 s,代入公式(1),列車最小間隔為54.32 m時,兩車剛好相觸碰,即為列車最小安全間隔。

實際RM行車中,當列車實際速度超過25 km/h時將自動施加最大常用制動,故列車實際運行速度平均保持在20~22 km/h,緊急制動距離將會相應縮短。

3.2 各區段可視距離計算

3.2.1 計算方法

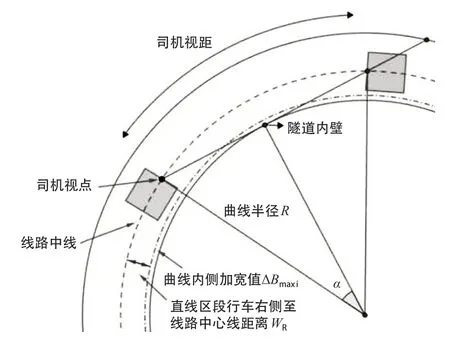

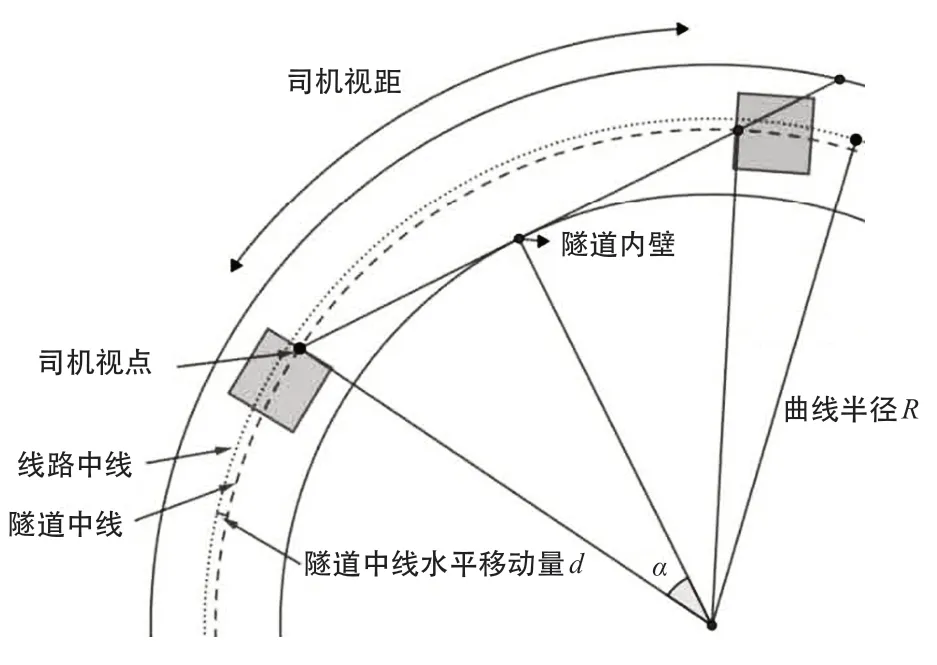

列車在直線區段運行時,視距大于200 m,能夠保障列車安全運行。列車在隧道曲線區段運行時,受空間結構及曲線半徑影響目視范圍減小,又因疏散平臺設置在線路左側,故司機視距最不利點為列車在單線隧道最小曲線半徑區段右轉時,視線相切于隧道內壁所能看到的距離,此時視距若大于列車最小安全間隔,則判定線路、車輛條件滿足RM行車法。

單線隧道建筑結構分為矩形、圓形和馬蹄形,司機視野隨列車速度提高而變窄,當車速為40 km/h時,視野范圍為90~100°,可滿足司機在單線隧道內的視線夾角。不同隧道視距如圖2、圖3所示。

圖2 矩形隧道司機視野

圖3 圓形、馬蹄形隧道司機視野

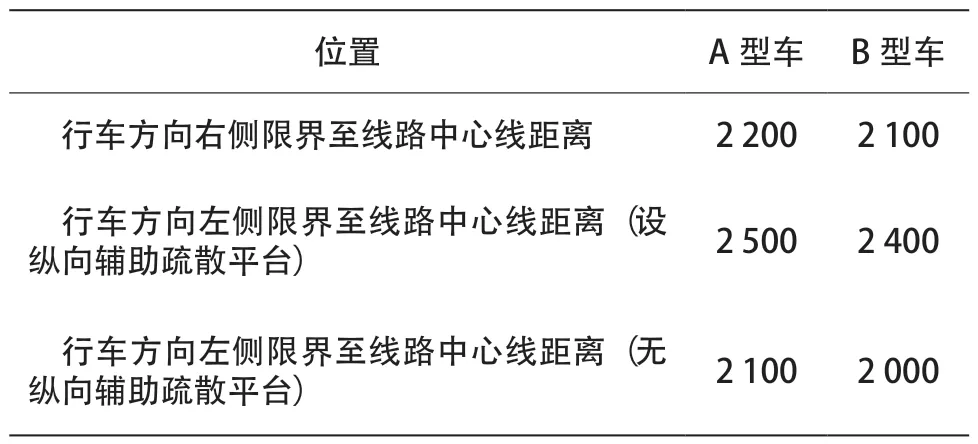

根據《城市軌道交通工程設計規范》(DB 11/995-2013),單線矩形隧道直線區段建筑限界如表1所示。曲線區段行車方向左側建筑限界通常通過減小疏散平臺寬度來滿足要求,不再調整隧道的寬度,右側建筑限界以直線隧道列車設備限界控制點為基礎,通過測算偏移量進行加寬。

表1 單線矩形隧道直線區段建筑限界 mm

單線圓形隧道建筑限界直徑宜為5 200 mm,馬蹄形隧道建筑限界需結合地質條件、管線設備布置位置確定,曲線區段均通過隧道中心向線路中心線內側偏移的方法代替隧道加寬。

根據《地鐵設計規范》(GB 50107-2013)中加寬、偏移算法,測算不同隧道建筑結構曲線內側建筑限界寬度。

單線矩形隧道曲線區段司機視距:

式(2)~式(5)中,h為軌道超高值,mm;s為滾動圓間距,mm,取值1 500 mm;(YK,ZK)為列車設備限界各控制點坐標值,mm;Ymax為列車設備限界控制點橫坐標最大值,mm;WR為行車右側限界至線路中心線距離,mm;ΔBi為曲線隧道內側加寬值,mm;S為司機視距,m;R為區段曲線半徑,m。

單線圓形、馬蹄形隧道曲線區段司機視距:

式(6)中,d為隧道中線水平移動量,mm;h0為區段曲線半徑,m。

3.2.2 計算實例

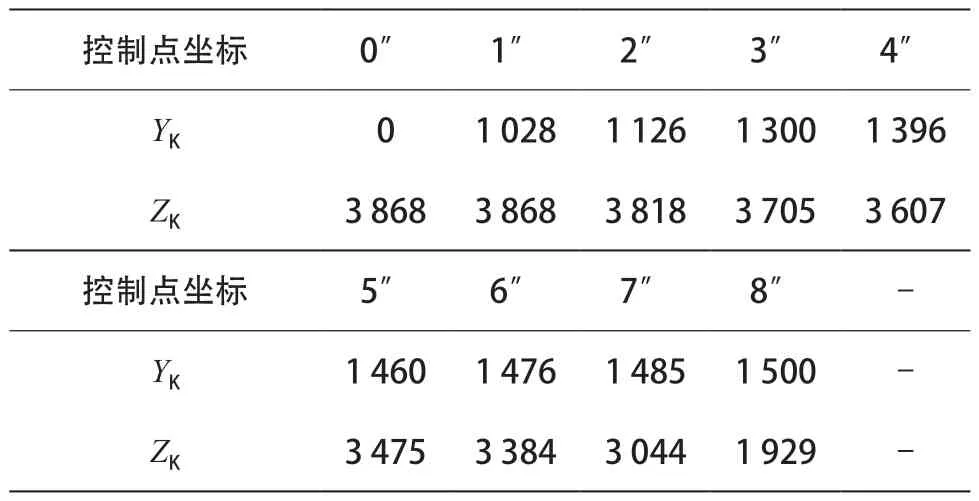

按照北京地鐵15號線車輛設備限界、隧道建筑限界,列車設備限界控制點坐標如表2所示,矩形隧道行車方向右側隧道寬2 100 mm,圓形隧道直徑5 200 mm。為便于分析,R取困難地段最小值250 m,h取最大值120 mm,h0取隧道半徑,設司機處于列車司機室中點位置,代入公式(2)~(8)。

表2 設備限界控制點坐標值 mm

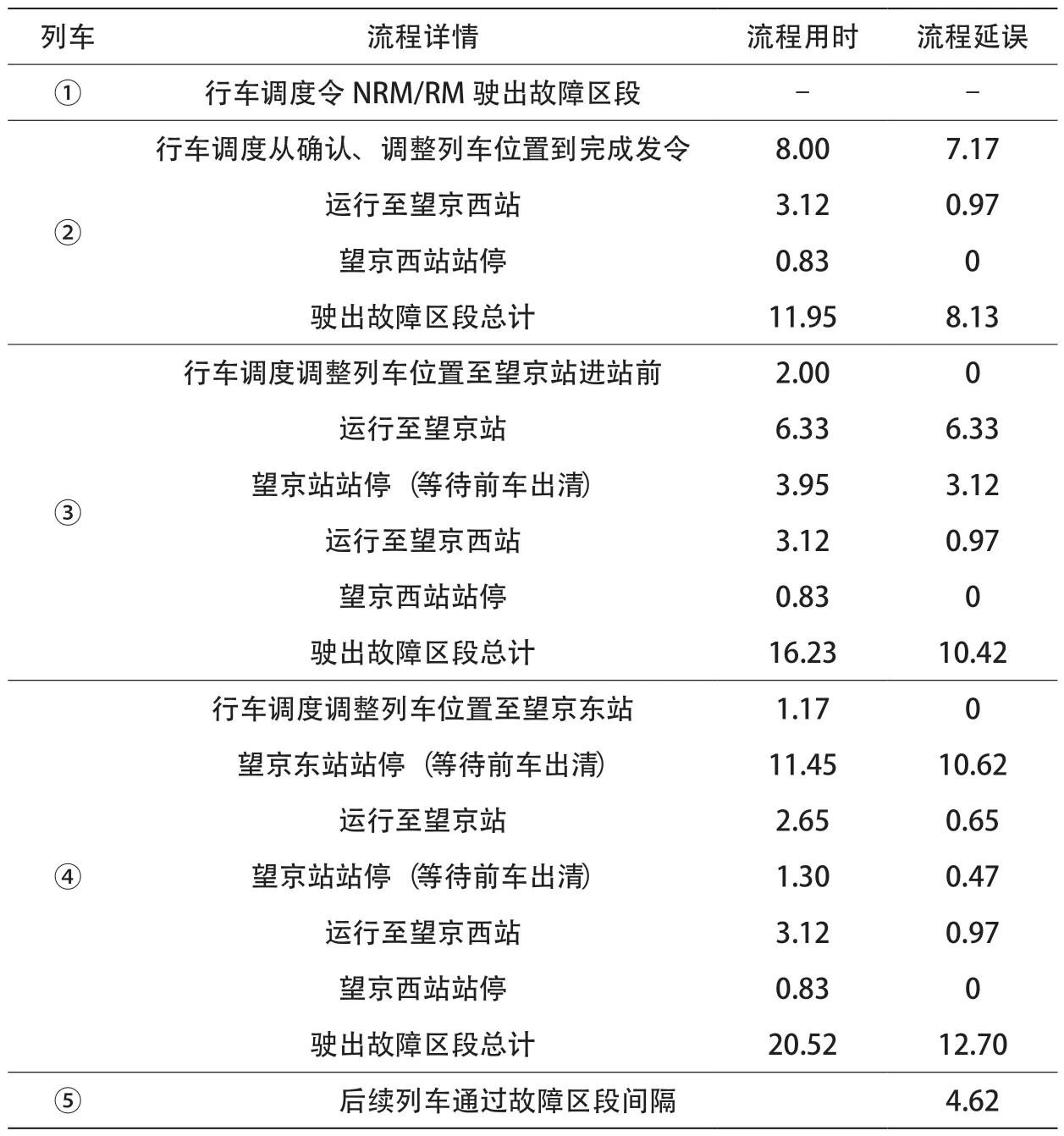

表3 電話閉塞法故障區段各流程用時及延誤 min

計算得出,矩形最小曲線半徑隧道視距為68.49 m,圓形最小曲線半徑隧道視距為72.11 m。由計算結果可知,15號線曲線區段可視距離大于列車最小安全間隔,適用RM模式行車。

當出現可視距離不滿足列車最小安全間隔的曲線區段時,為保證運營安全,按照道岔防護模式,在駛入該曲線區段前停車,確認前方無停止列車后通過。

4 延誤時間的計算

分析2種行車組織模式相較于圖定運行時刻的延誤,能夠直觀反映線路阻塞程度和通行服務能力。

4.1 計算方式

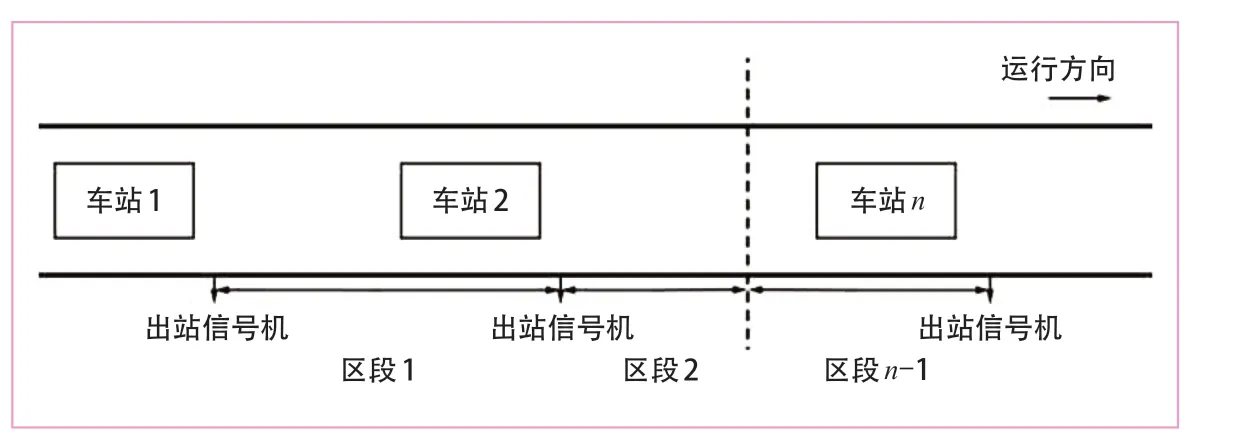

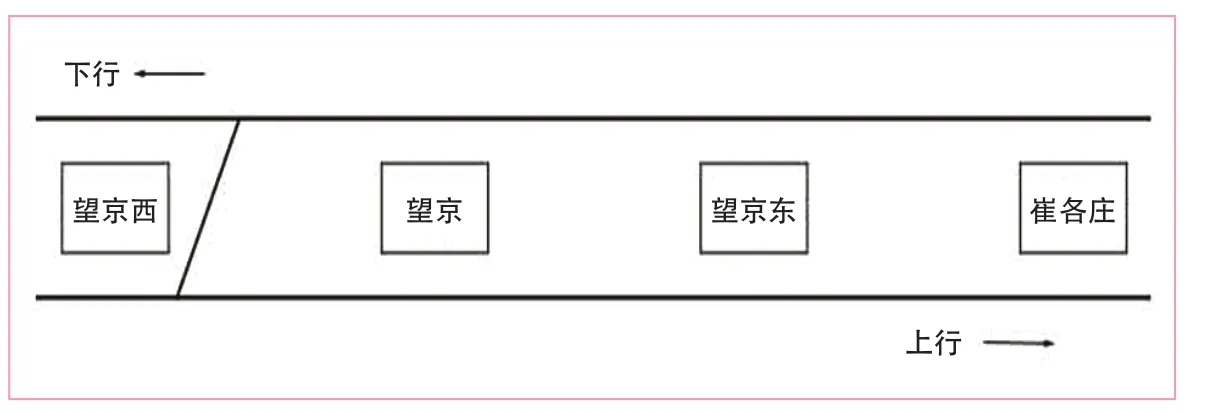

故障區段示意如圖4所示。

圖4 故障區段示意圖

相較列車在車站x的圖定發出時刻,執行電話閉塞法或RM行車法后,列車通過故障區段的延誤分為列車到達故障區段時延誤、運行延誤及站停延誤,相應的計算公式有:

式(9)~式(12)中,Dsum為列車通過故障區段總延誤,s;Darr為列車到達故障區段時的延誤,s;Drun為列車在故障區段的運行延誤,s;Dstop為列車在故障區段的站停延誤,s;n為自運行方向起,故障區段內車站編號;tn,I、tn,L、tn,S為列車在第n站實際到達、發車、站停時間,s;Tn,I、Tn,L、Tn,S為列車在第n站圖定到達、發車、站停時間,s;tn-1,R為列車在第n- 1區段實際運行時間,s;Tn-1,R為列車在第n- 1區段圖定運行時間,s。

4.2 算例驗證

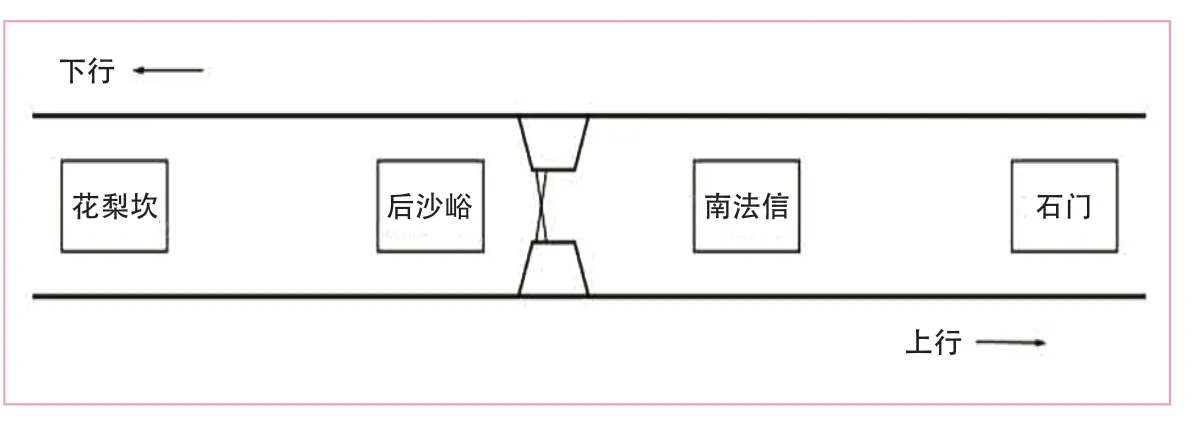

選取北京地鐵15號線下行石門至花梨坎(站間平均長度3.55 km),崔各莊至望京西(站間平均長度1.90 km)2區段,區段示意如圖5、圖6所示,模擬計算列車出清故障區段延誤和后續列車間隔。

圖5 石門-花梨坎區段示意圖

圖6 崔各莊-望京西區段示意圖

為便于計算,將人工作業延誤設為定值,具體數值如下:

(1)兩站一區段行車調度從確認、調整列車位置到完成電話閉塞發令延誤時長為6 min,故障影響每增加一區段,發令延誤時長則增加1 min;

(2)行車調度從確認故障范圍到完成發布RM行車發令延誤時長為1 min;

(3)車站綜控員能夠在列車站停時間內完成接發車流程,人工接發車作業延誤為0;

(4)電話閉塞法和RM行車法區間最大運行速度分別為45 km/h、20 km/h。

如圖7所示,設信號系統故障突發時列車2在望京站/后沙峪站,故障前各次列車均無延誤,區間防護信號機故障。

圖7 故障突發時各次列車位置示意圖

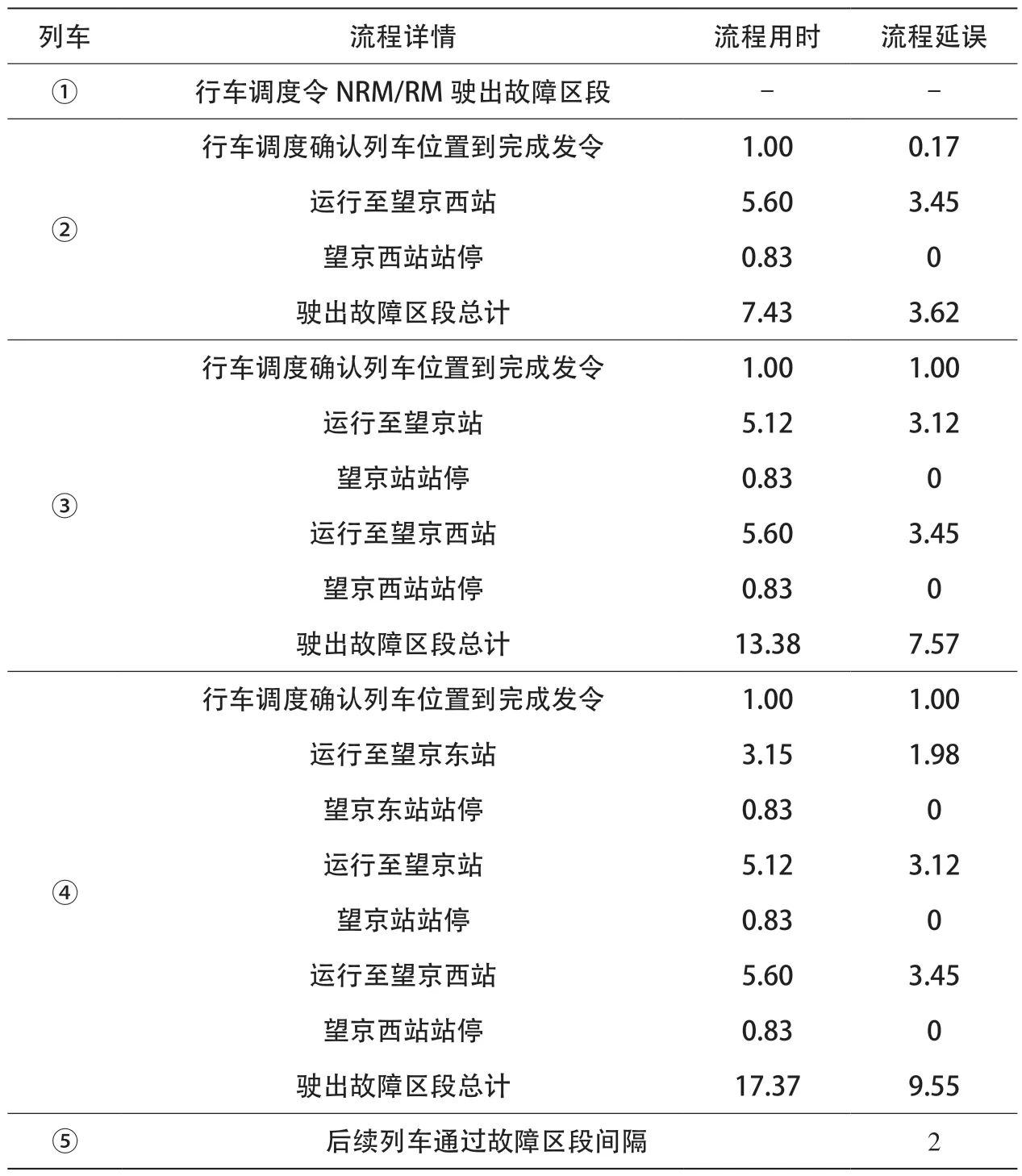

以2 min運營間隔,崔各莊至望京西、四站三區段故障為例,按照延誤計算公式,各次列車運行過程如表 3、表4所示。

表4 RM行車法故障區段各流程用時及延誤 min

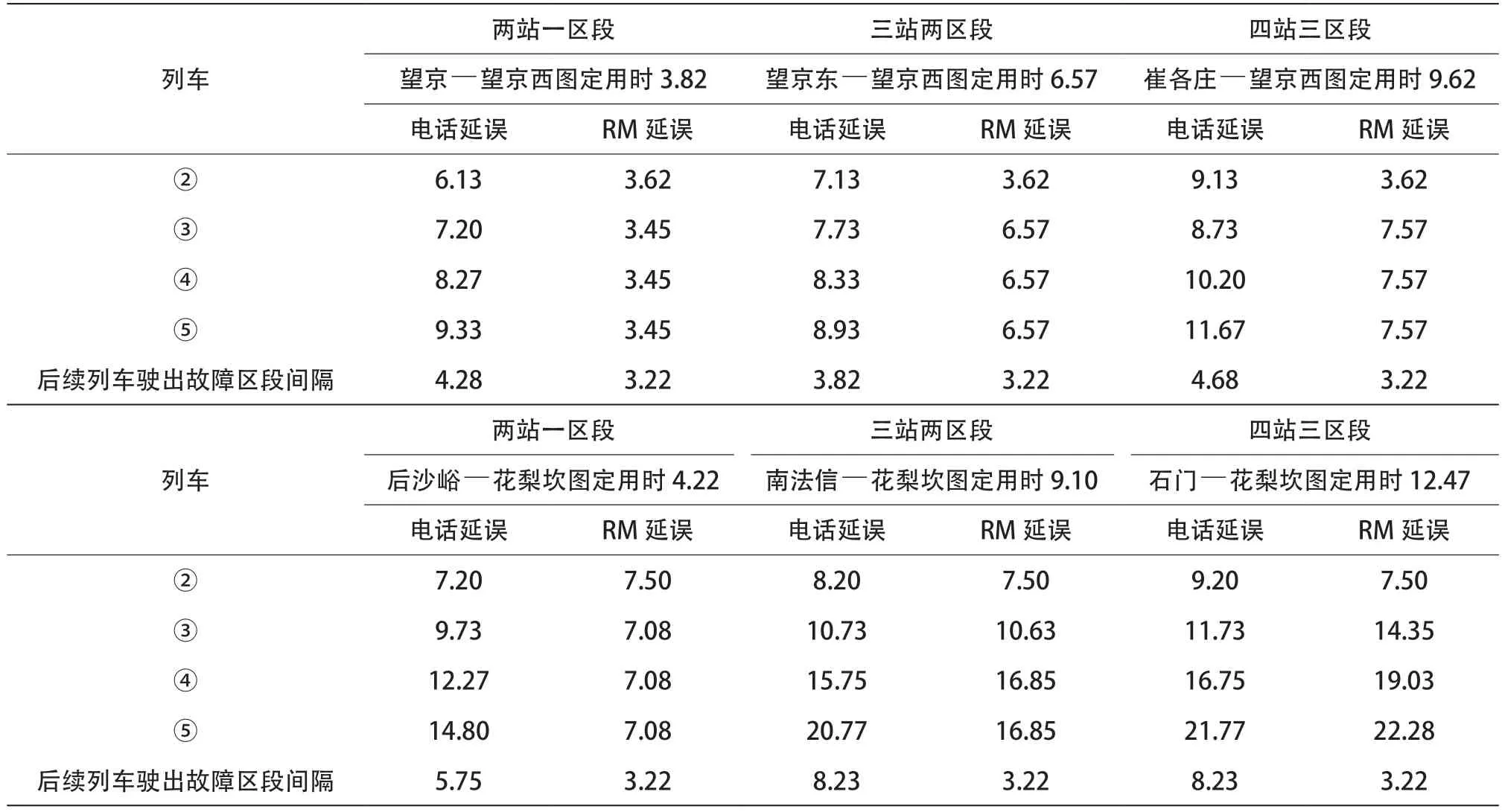

按照同樣模擬方式計算,代入2 min運行間隔和15號線運營圖TS2004、列車最小間隔3 min13 s,分別模擬兩站一區段、三站兩區段、四站三區段故障,采用不同行車組織方式,延誤如表5、表6所示。

表5 運行間隔3 min13 s時各次列車延誤分析 min

4.3 時間延誤分析

分析延誤時間可知:

(1)RM行車法無需行車調度確認列車位置,響應時間快,首輛列車駛出故障區段延誤小;

(2)電話閉塞法發令時間長,后續列車因需等待前方列車出清,會持續增加延誤時間,若發生行車調度無法快速確認列車位置,或車站人工作業無法在圖定站停時間內完成等情況,延誤將進一步擴大;

(3)RM行車法對運行間隔小于5 min、故障區段平均間隔小于3 km的區段延誤減緩明顯,且運行間隔越短,延誤減緩效果越大;

(4)對于長、大區段故障,RM行車法因限速較低導致效果不明顯,故障長時間持續時,行車調度將采取抽車、故障區段前折返等方式,延長故障區段發車間隔,使RM模式行車通行效率降低,迫停列車可按照RM模式運行至前方站,到站列車改按電話閉塞法組織行車。

5 結語

在信息系統故障情況下,RM行車法能夠避免行車調度確認列車位置耗時,維持列車運行,緩解乘客情緒,并有效降低運行延誤。在實施應用階段,一方面,要研判線路曲線半徑、車輛技術參數、道岔位置等邊界條件。另一方面,要針對行車調度發令、車輛操縱、手信號要求等各項作業環節風險進行辨識管控。與此同時,RM模式行車法主要基于車載ATP系統和人工控制方式進行運行,缺少技術防范措施。結合智慧地鐵發展模式,未來可融合司機行為感知監測、地鐵導航輔助等先進系統,通過采用監測感知、人工智能、無線傳輸網絡、運行信息輔助等技術,實現運行中列車狀態的在線監測、預警提示、處置決策支持和人工遠程支援等功能,從源頭降低安全風險。