地鐵車站公共區域照明動態調光控制研究

湯 堯,劉 瑩,杜玉川,江 泳

(1. 天津市地下鐵道集團有限公司,天津 300011;2. 同方股份有限公司,北京 100083)

1 引言

地鐵車站位于地下,車站內的主要光源由燈具照明提供。地鐵車站公共區域照明系統的照度是影響乘客乘車體驗的重要因素[1]。由于該區域的照明系統燈具數量多、照明面積大,加之各細分區域的照明需求有所不同,因此采取合理的控制策略對其照明系統照度進行動態控制十分重要。

隨著科技的進步,地鐵車站照明系統照度控制技術已經從常規的分組回路控制[2]發展到對每個燈具的發光量甚至色溫進行無級調節。但實際運營中,卻常常使用簡單粗糙的時間表控制策略,即根據車站日常客流變化規律,將公共區域照明按固定時間段設置為高峰、平峰、低谷等控制場景[3],并在相應時間段對燈具照度進行固定比例調整。這樣的控制策略導致相關設備的調節能力難以充分發揮,節能效果也相當有限。

動態調光控制是指根據客流量、照明參數等的變化對照度進行動態控制,具有智能化、節能環保的優點。對地鐵車站公共區域照明系統進行動態調光控制,可在該區域營造一個既能滿足乘客舒適照明需求、又節能環保的人工光環境,對于地鐵提升服務質量、實現節能降耗、踐行雙碳戰略具有重要意義。

2 照度需求分析及限值確定

2.1 車站公共區域調光區劃分

地鐵車站公共區域的照明系統主要是為乘客服務。由于乘客在站內并非均勻分布,其通常聚集在最短路線附近,因此應根據乘客在站內的行走和分布規律,結合相關規范要求,將車站公共區域按照乘客分布情況劃分為不同的調光區域,如圖1所示。圖中藍色雙斜線區域為乘客行走區域,包括車站出入口門廳、通道、樓梯、自動扶梯、站內樓梯等;圖中紅色單斜線區域為乘客停留區域,包括售票室、自動售票機、檢票處、自動檢票口、站臺候車區等;圖中剩余的黑色交叉線區域為乘客很少前往或逗留的區域。考慮到照明燈具的實際布局,上述區域均劃分為矩形區域。

2.2 各調光區域照度標準及現狀

2.2.1 照度標準

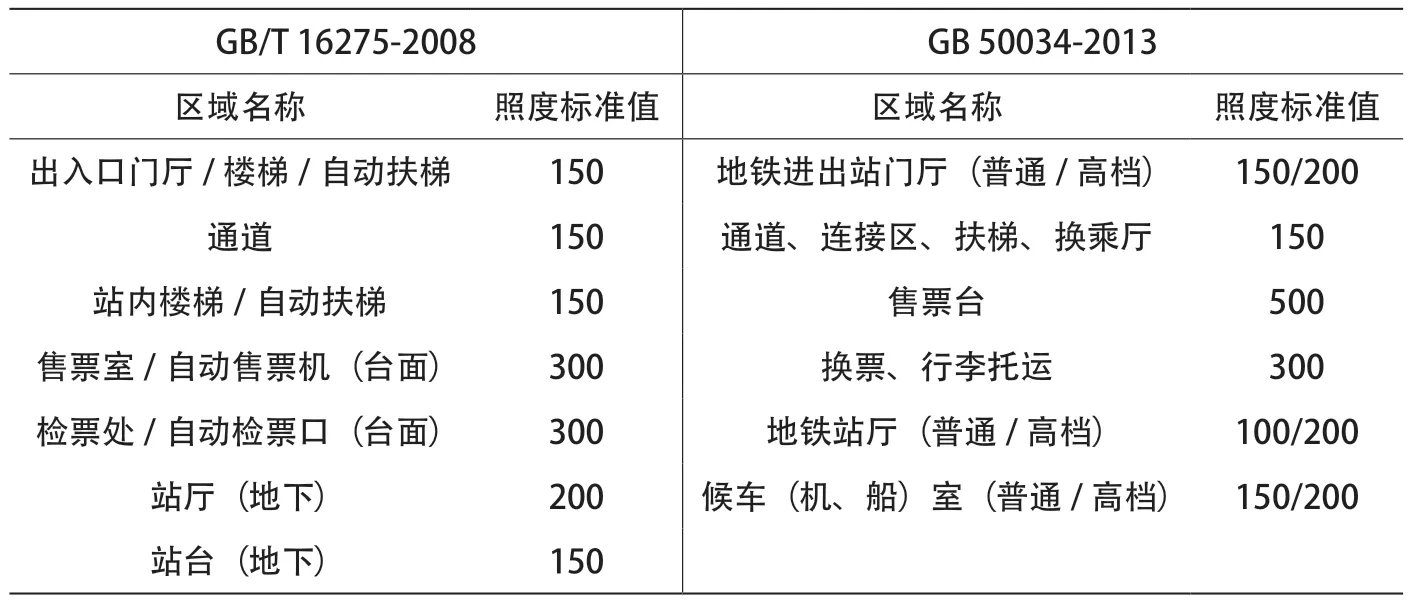

現行國家規范對地鐵車站不同公共區域照明系統的照度有明確規定。其中,GB/T 16275-2008《城市軌道交通照明》[4]為專用于城市軌道交通行業的非強制性規范,GB 50034-2013《建筑照明設計標準》[5]為建筑領域通用的強制性規范。總體而言,這2個規范對照度標準值的要求基本相同,但前者針對城市軌道交通車站調光區域的劃分更加細致,如表1所示,故本文主要將GB/T 16275-2008中規定的照度標準值作為參考值。

表1 國家規范規定的地鐵車站各公共區域照度標準表 lx

2.2.2 照度現狀

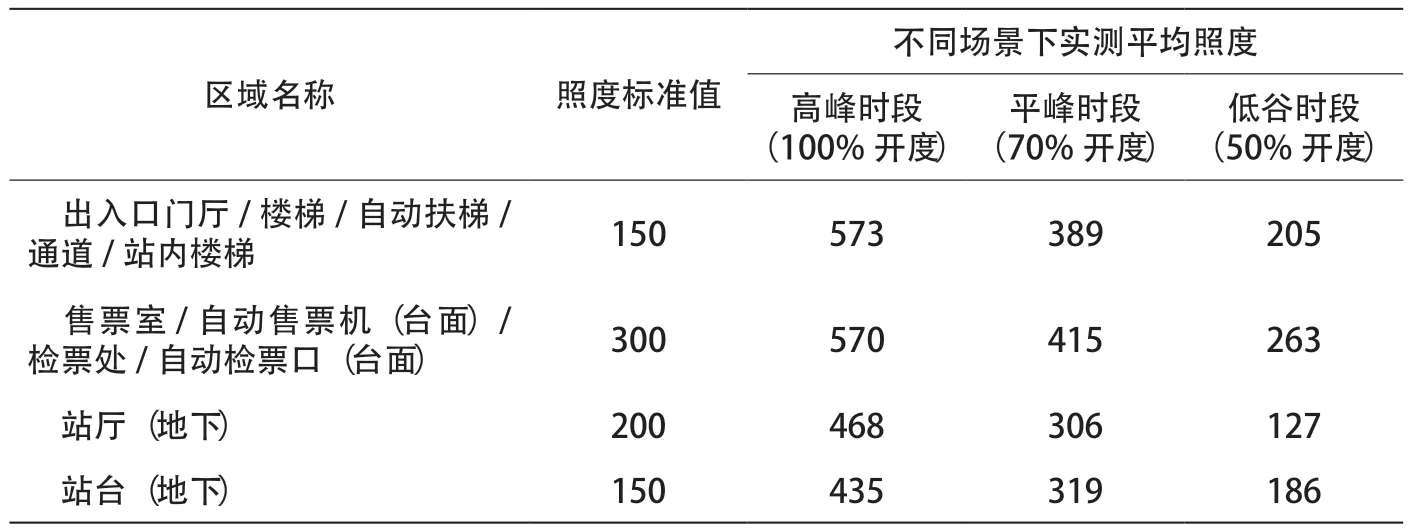

雖然上述國家規范對地鐵公共區域照明系統照度有明確的要求,但通過對采用時間表控制策略的地鐵車站公共區域照明系統進行實際照度測試發現,目前普遍存在照度大幅超標的情況,如表2所示。

表2 GB/T 16275-2008照度標準值與實測照度平均值對比表 lx

可見,目前地鐵車站公共區域內照明系統的照度還有很大的調節空間,應對照明系統照度進行合理調控,在保證乘客舒適體驗的基礎上,適當降低照度,以實現照明效果與節能要求之間的平衡。

2.3 各調光區域照度限值確定

根據照明系統照度相關研究結果[6-11],人在更高的照度下具有更高的滿意度、覺醒度和工作效率。因此,從滿足乘客舒適體驗的目標出發,地鐵車站公共區域內照明系統的照度是越高越好。但更高的照度意味著更大的成本和能耗,因此在車站不同公共區域采用不同的照度標準應該是效費比更高的方案。

考慮到站內人群分布的不均勻性,在乘客經常活動的區域采用較高照度,在乘客較少活動的區域采用較低照度,既可滿足大多數乘客對照度的要求,也能夠兼顧降低照明能耗的目標。

下面將針對車站各調光區域照明系統的照度限值進行討論。

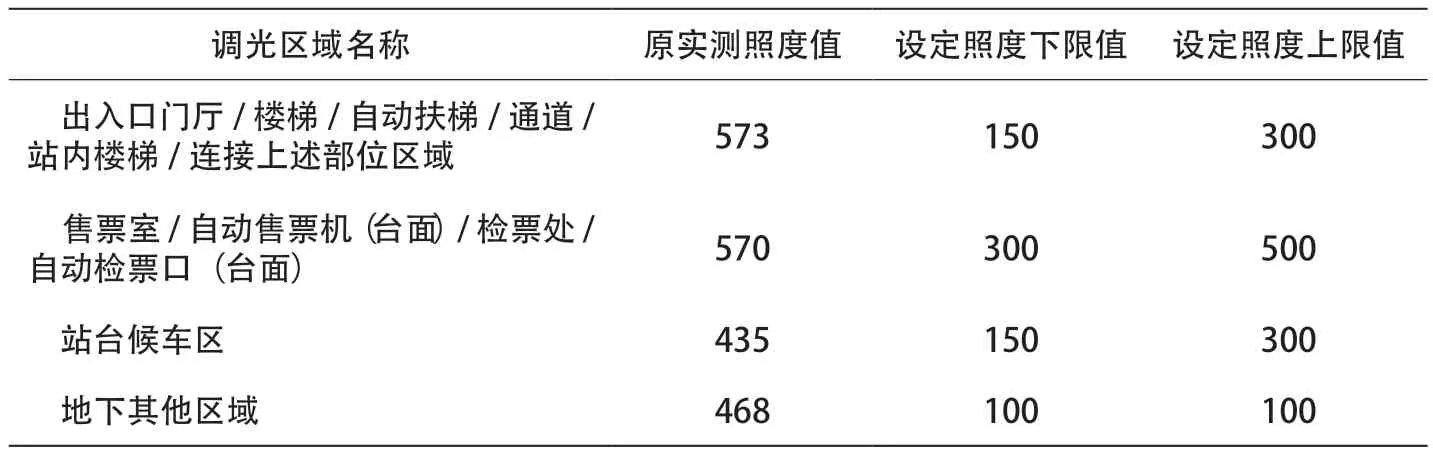

對于其照度下限值,由于GB/T 16275-2008將各區域照明系統的照度標準值定義為正常運營時段應達到的照度值,考慮到實測平均照度值高于標準值,為避免對現狀改變過大,因此將GB/T 16275-2008中規定的標準值作為照度下限值。

對于其照度上限值,則根據不同的調光區域分別進行確定,具體如下。

(1)地下車站的出入口門廳、樓梯、自動扶梯、通道、站內樓梯以及地下站廳、站臺中連接上述部位的區域為乘客行走區域,乘客一般不在此停留。該區域照明系統照度應在保障乘客活動安全的同時,兼顧一定的主觀舒適度,因此將其上限值確定為300 lx。

(2)站廳內的售票室、自動售票機、檢票處、自動檢票口等區域是乘客在站廳的主要停留區域,也是影響乘客出行滿意度的重點區域。乘客會在此完成買票、問詢等相對復雜的行為,停留時間通常約為2~10 min。該區域照明系統應設置較高的照度,以滿足乘客的操作需求,保障其出行順暢安全,因此將其照度上限值確定為500 lx。

(3)站臺候車區為上下行站臺門前的乘客候車區域。乘客會在此完成候車、排隊上下車等活動,停留時間為3~8 min不等(由發車間隔時間決定)。該區域照明系統的照度需確保乘客在候車期間的主觀視覺舒適度,以及在上下車期間的安全。因此,將該區域照明系統的照度上限值確定為300 lx,并建議在站臺門上方增設局部主題照明裝置,該裝置可在列車進出站期間點亮。

(4)地下站廳及站臺除上述乘客行走及停留區域外的其他區域,一般情況下乘客不會前往,也無需前往。如果使這些區域成為相對暗區,則可以利用人群趨光性的特點,對乘客在站內的活動路徑和范圍進行引導,并改善人在地下空間方向感缺失的問題。對于該區域照明系統的照度限值,若參考GB/T 16275-2008的標準值,由于指標偏高,相對暗區效果不顯著,因此為滿足上述需求,建議參考標準值較低的GB 50034-2013,將其上下限值均設定為100 lx。

綜上所述,確定地鐵車站公共區域各調光區照明系統的照度限值如表3所示。

表3 各調光區域照度限值表 lx

3 動態調光控制策略

由于地鐵客流的峰谷明顯,因此應根據客流量的變化對地鐵車站公共區域照明系統進行動態調光控制,即在不同客流量情況下采用不同的照度。

根據相關研究[12-13],隨著站內客流量的加大,乘客將更容易呈現焦躁、恐慌、沖動、從眾、向光等心理特征。在這種情況下,一旦發生緊急事件,也更容易導致踩踏等安全事故。而為車站公共區域照明系統設置高照度,可提升乘客的覺醒度,緩解其躁動、緊張的情緒,從而降低安全風險。因此,車站公共區域內照明系統的照度應該與人群的擁擠程度呈正相關。

基于上述分析,可對車站公共區域內照明系統采取以下動態調光控制策略:各調光區域照明系統在客流高峰期運行照度上限值,以提高乘客主觀視覺舒適度及覺醒度,從而提升乘客滿意度,保障乘客出行安全;在客流低谷期運行照度下限值,以實現節能降耗;在客流平峰期按式(1)的計算結果運行。

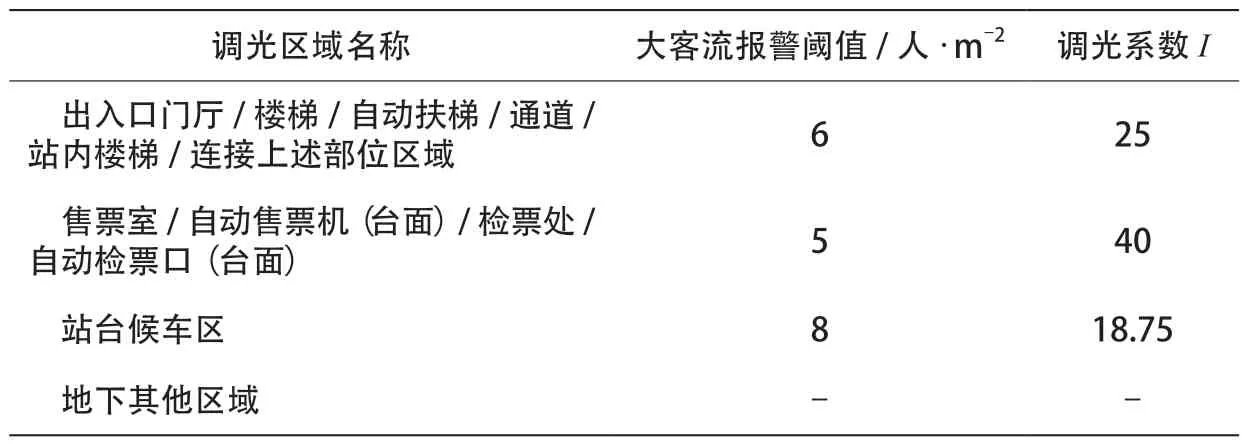

式(1)中,e為某調光區域照度計算輸出值;E0為該區域照度下限值;I為該區域調光系數,可根據各調光區域的大客流報警閾值通過反向計算得出,常用取值如表4所示;n為該區域客流采集點位數量;qj為該區域第j個客流采集點位測得的單位面積客流量實時值。

表4 各調光區域調光系數取值表

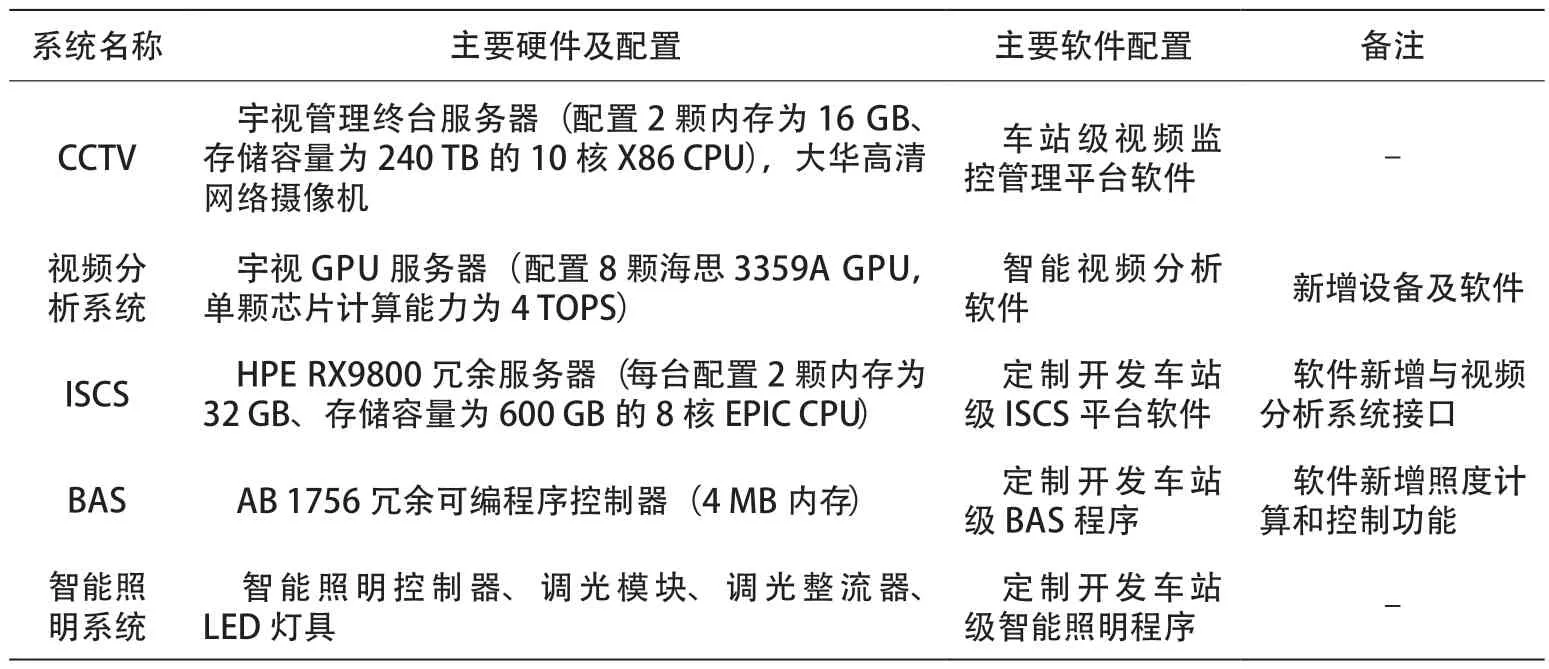

表5 系統主要軟硬件配置表

如果車站現場無法獲取到實時客流信息,可以在時間表控制策略基礎上,根據歷史客流變化曲線,預設各調光區域的照度控制曲線,并基于時間表按照預設的照度控制曲線進行控制。

4 動態調光控制實現方案

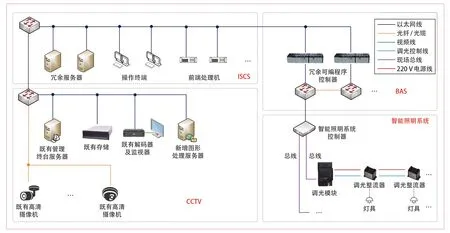

4.1 涉及系統及相關改造

為低成本、高效率地實現對地鐵車站公共區域照明系統的動態調光控制,應對車站既有相關設備系統進行升級改造。動態調光控制所涉及的系統包括視頻監控系統(CCTV)、綜合監控系統(ISCS)、環境與設備監控系統(BAS)及智能照明系統,如圖2所示。這些系統以ISCS為中心實現了互聯互通。對于既有CCTV,由于其不具備視頻客流統計功能,因此為其增設1臺圖形處理服務器。該服務器可部署智能視頻分析軟件,通過分析各攝像頭的視頻數據,得到實時客流量,并提供人員跌倒、扶梯逆行、人員逗留、物品遺留等檢測功能。對于既有BAS系統,需為其系統軟件增加照度計算功能。此外,還需要對各系統的接口軟件進行少量改造,主要是增加CCTV、ISCS、BAS之間的客流量數據傳輸功能,以及BAS與智能照明系統之間的照度指令傳輸功能。

圖2 動態調光控制涉及系統構成圖

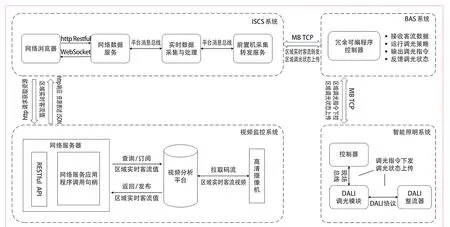

4.2 系統數據流

動態調光控制所涉及的系統間的數據流如圖3所示。CCTV高清攝像機將實時視頻信號傳輸到新增的圖形處理服務器,由視頻分析平臺進行分析計算,得到實時客流數據,然后通過RESTful API(應用程序編程接口)將客流數據發送給ISCS,再由ISCS轉發給BAS,BAS根據各調光區域的實時客流數據,計算出該區域的目標照度,并將目標照度發送給智能照明系統執行。

圖3 系統數據流示意圖

4.3 涉及系統主要軟硬件配置

動態調光控制所涉及的系統中,除視頻分析系統外,其余系統新增計算量不大,原有設備就可以滿足計算能力要求,因此無需對原有設備進行配置升級。動態調光控制相關系統的主要軟硬件配置如表 5所示。

5 動態調光控制效果

5.1 實際照度情況

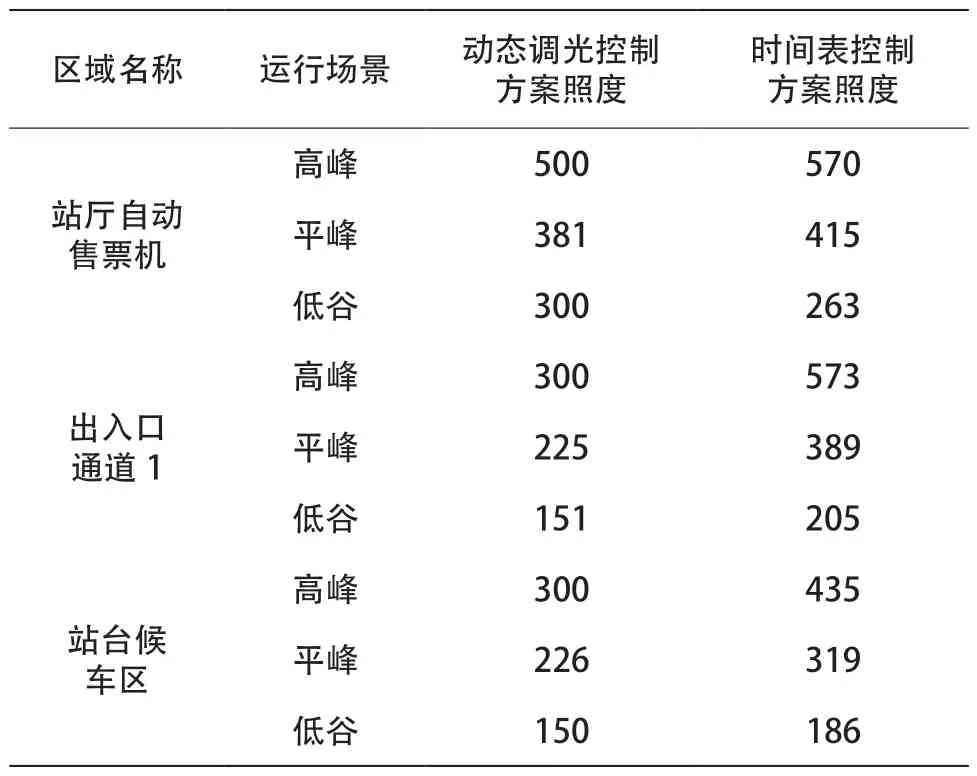

為驗證動態調光控制方案的實際效果,開發人員將其在試點車站進行了落地應用,并選擇3個典型區域,分別采用時間表控制方案及動態調光控制方案,比較其在高峰、平峰、低谷3種場景下的照度數據,如表6所示。由表可知,在采用動態調光控制方案時,各典型區域的照度值在滿足標準的前提下,均有了明顯下降。

表6 2種方案各場景下的典型區域照度數據對比表 lx

5.2 乘客感受

動態調光控制方案主要降低了過高的照度,以及無人/少人區域的照度。由于大部分乘客客流高峰期間在車站停留時間較短,因此不會受到照度變化的顯著影響。根據乘客訪談調研結果可知,乘客并未意識到車站照度上的變化,說明動態調光控制方案并未對乘客乘車體驗產生明顯的不良影響。

通過對車站票務工作人員的訪談調研可知,在采用動態調光控制方案后,乘客問詢次數顯著減少。這說明,動態調光控制方案所構建的照度梯度可利用乘客的視覺趨光性對其產生一定的導向作用,降低不熟悉情況的乘客在站內尋找目標(售票點、檢票閘機等)的難度,在一定程度上提升了乘客的乘車體驗。

5.3 能耗

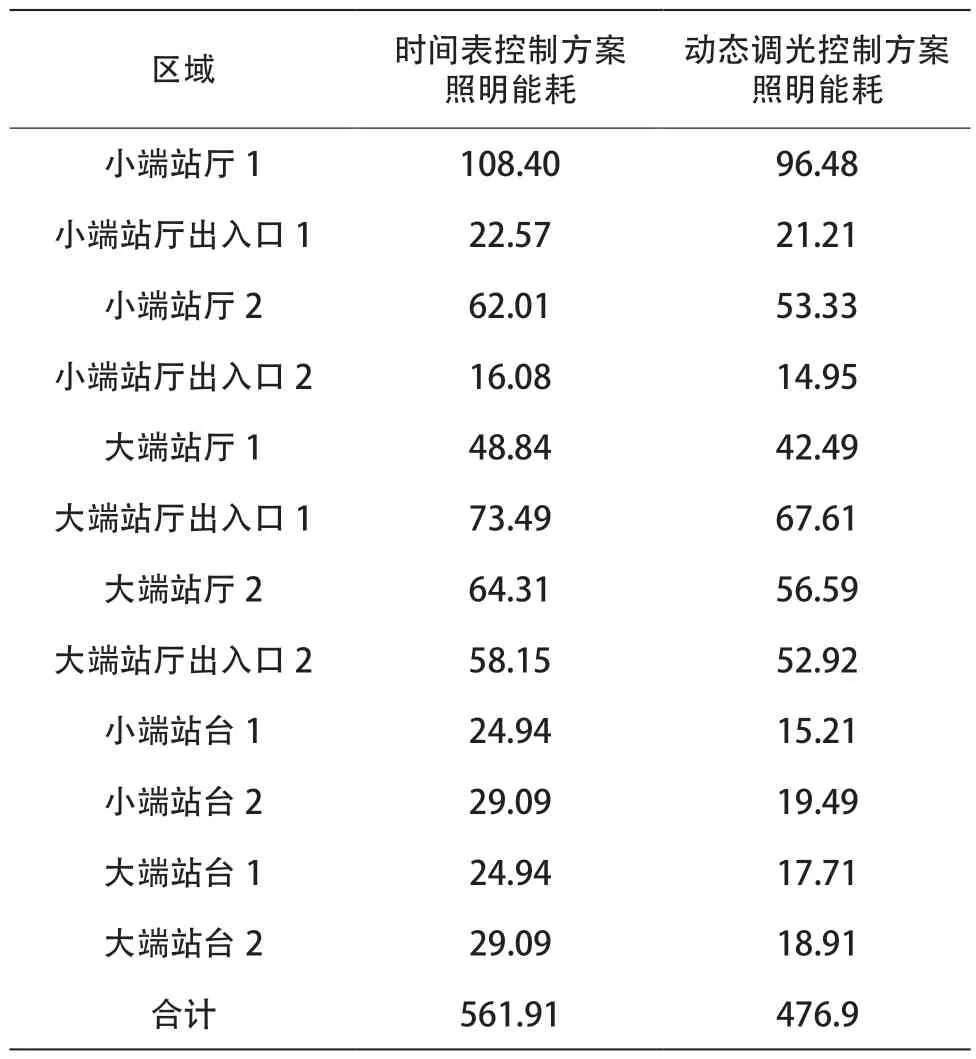

根據車站照明配電箱內的電能表數據,采用時間表控制方案和動態調光控制方案時的車站照明能耗分別為561.91 kW · h和476.9 kW · h,如表7所示。由表可知,相較于傳統的時間表控制方案,動態調光控制方案每天可節能約85 kW · h,節能率達到15.1%。

表7 2種調光方案下車站照明能耗數據對比表 kW · h

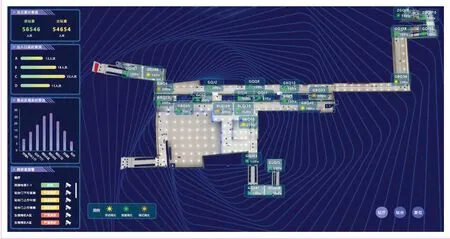

5.4 動態調光控制人機界面

動態調光控制人機界面設置在車控室ISCS操作終端上,如圖4所示。該界面可在車站3D模型上直觀動態地顯示各個區域的實時照度值,并提供智能調光、人工手動調光等多種模式的選擇。

圖4 動態調光控制人機界面

6 結論

基于實時客流量對地鐵車站公共區域照明系統進行動態調光控制,可在提升乘客服務水平的同時,滿足節能降耗的精細化管控需求,為地鐵車站創建了綠色健康的光環境。本方案可基于車站既有系統進行改造,具有投資小、實施方便、易于推廣的優勢。目前的方案只是初步探索,城軌車站的照明調控還有許多可以進一步研究和改進的課題,例如:在單區域調光基礎上,根據客流移動的情況進行跨區域聯動調光;在照度調節之外,實施光譜色溫調節;根據室外季節、晨昏、氣象等的變化進行調光。應力求更深入地認識光照與認知、情緒、節律、睡眠等的關系,利用最新的控制技術,在實現地鐵車站綠色低碳運營的同時,為乘客創造安全、舒適、有益身心的照明環境[14-15]。