數據驅動教學數字化轉型:機理、場域及路徑*

劉邦奇

數據驅動教學數字化轉型:機理、場域及路徑*

劉邦奇1,2

(1.訊飛教育技術研究院,安徽合肥 230088;2.西北師范大學 教育技術學院,甘肅蘭州 730071)

數據是推動數字化轉型的關鍵要素,而充分發揮數據的價值,是推動教學數字轉型和智能升級的必然選擇。基于此,文章首先梳理了數據要素化的屬性與價值,闡釋了三個層級的數據價值釋放機理;接著,文章探討了數據驅動教學數字化轉型的定義,并設計了包含數據賦能、技術支撐、數字轉型、智能升級四個要素的邏輯框架;隨后,文章分析了數據驅動的精準化教學、個性化學習、智能化考試、數智化評價、精細化管理等教學數字化核心場域;最后,文章提出基于大數據精準教學系統的因材施教路徑。文章的研究為推動數據驅動教學數字化轉型落地、破解當前教學改革中規模化因材施教難題提供了創新策略,對于開展教育數字化轉型的探索與實踐也具有參考價值。

數據價值;教學數字化轉型;教育大數據;精準教學;因材施教

數據是數字化轉型的強大驅動力和基礎[1],而課堂是教育數字化轉型的核心和主陣地[2]。教育數字化轉型的落地落實,必須把握數字化轉型的本質特征和數據關鍵要素,聚焦教學核心場域進行科學謀劃。長期以來,人們積極探索數字技術支持的教學變革,研發了大量的課堂教學產品,并利用各類智能工具進行教學,這些產品和工具對于促進教學方式變革、提高教學質量和效率發揮了積極的作用。但在教學實踐中依然存在一些難題沒有解決[3],如學的方面存在個性化學習資源難以獲取、錯題解決效率低、針對性評價反饋不夠及時,一些學生在校內學足、學好的需求得不到充分滿足等問題;教的方面存在對學生學情的分析效率低,教學資源準備費力、耗時且利用率不高,分層作業實施困難,一些教師的教學效果不理想、教學效率不高等問題。這些問題的長期存在,使得教學提質增效、師生減負難以落地,規模化因材施教和個性化學習也難以真正實現。究其原因,主要在于缺乏學情診斷的循證依據、缺少對學習數據價值的挖掘、欠缺及時的評價反饋等。數據是數字化轉型的關鍵要素,就數據賦能的潛力來看,數字化轉型通過數據深度挖掘優化,以數據生態延伸價值生態,有助于實現教育系統的創新和變革[4]。在教學數字化實踐中,數據已成為教學決策、改進和評價的強大驅動力。因此,如何發揮數據賦能價值,探索數據驅動的教學變革理念與路徑,成為推動教學數字化轉型的重要現實課題。

一 數據要素化及其價值釋放機理

承認數據對教學變革的關鍵作用及其在數字化轉型中具有關鍵要素的地位和價值,是在數字經濟發展過程中將數據作為生產要素并結合數字教育的實際而提出來的。可以說,數據要素化是數字化轉型的必然要求。2020年,“數據”被列為與土地、勞動力、資本、技術并列的第五大生產要素[5],成為驅動數字化轉型的新動力。2022年,我國出臺了“數據二十條”[6],進一步提出要更好地發揮數據價值,并從數據產權、數據流通和交易、數據收益分配、數據要素治理等方面建立數據基礎制度體系,為推動數據的有序流通和合理聚集、促進數據價值的釋放指明了方向。當前,學界、產業界紛紛對數據要素化的價值予以了充分肯定,并對數據價值釋放的規律進行了探索[7],無疑對利用數據驅動教學數字化轉型的研究與實踐極具啟發性。

1 數據要素化的屬性與價值

數據要素化是數據技術與教育融合發展的結果。數據作為對客觀存在或活動的記錄,是一種特殊形態的存在,用人類可識別的符號如數字、字符、圖形、聲音等表示。數據經過加工處理可以成為有價值的數據,即信息與知識。對于信息與知識的作用,早期人們認為信息是有用的數據,而知識是反映規律的信息、可用于決策,并提出了“信息社會”“知識經濟”“信息化教育”等概念。進入數字時代,人們對數據越來越重視,深刻認識到了數據開發應用的重要性與可行性:一方面,數據是形成信息和知識的基礎,對數據可以進行數字化技術處理,且在數據的處理與應用上十分方便;另一方面,過去的隨機樣本數據統計分析已發展為現在的全量數據處理、非結構化數據處理、多模態數據處理等,大數據技術的出現更是使教育大數據的價值得以深度挖掘、釋放。數據挖掘成為智能教育領域的關鍵技術之一[8],為教育數據的價值挖掘和釋放提供了支撐,有助于數字化教學業務中的數據開發與價值發揮。

數據要素對于教學數字化轉型具有重要的驅動作用。在教學信息化實踐中,存在大量類型復雜、內涵豐富、模態多樣的教育教學數據,為教學變革提供了重要支撐。在教育數字化轉型的過程中,數據承擔著“動力引擎”的重要角色,是驅動數字化教育創新發展的關鍵力量[9]。數據作為賦能經濟社會服務的重要引擎,能夠助力智能教育的機制創新[10]。通過對課堂教學基礎數據、教學設計數據、教學行為與情感數據、教學評價數據、教學管理數據等各種類型的數據進行伴隨式采集、獲取,進而分析、挖掘和加工,得到有用的信息和知識,最后實現智能的輸出和智慧的生成,可見教學數據是生成課堂教學智慧的基礎。教育教學數據的價值往往是潛在的、被動的,必須采用適當的方法進行挖掘處理,然后通過流轉、使用、交易等系列操作才能顯現出來。數據流轉為課堂教學的結構性變革提供了新動能,而如何將課堂數據的內生價值轉化為課堂教學數字化轉型的核心動能,已成為當下教育領域關注的焦點話題[11]。

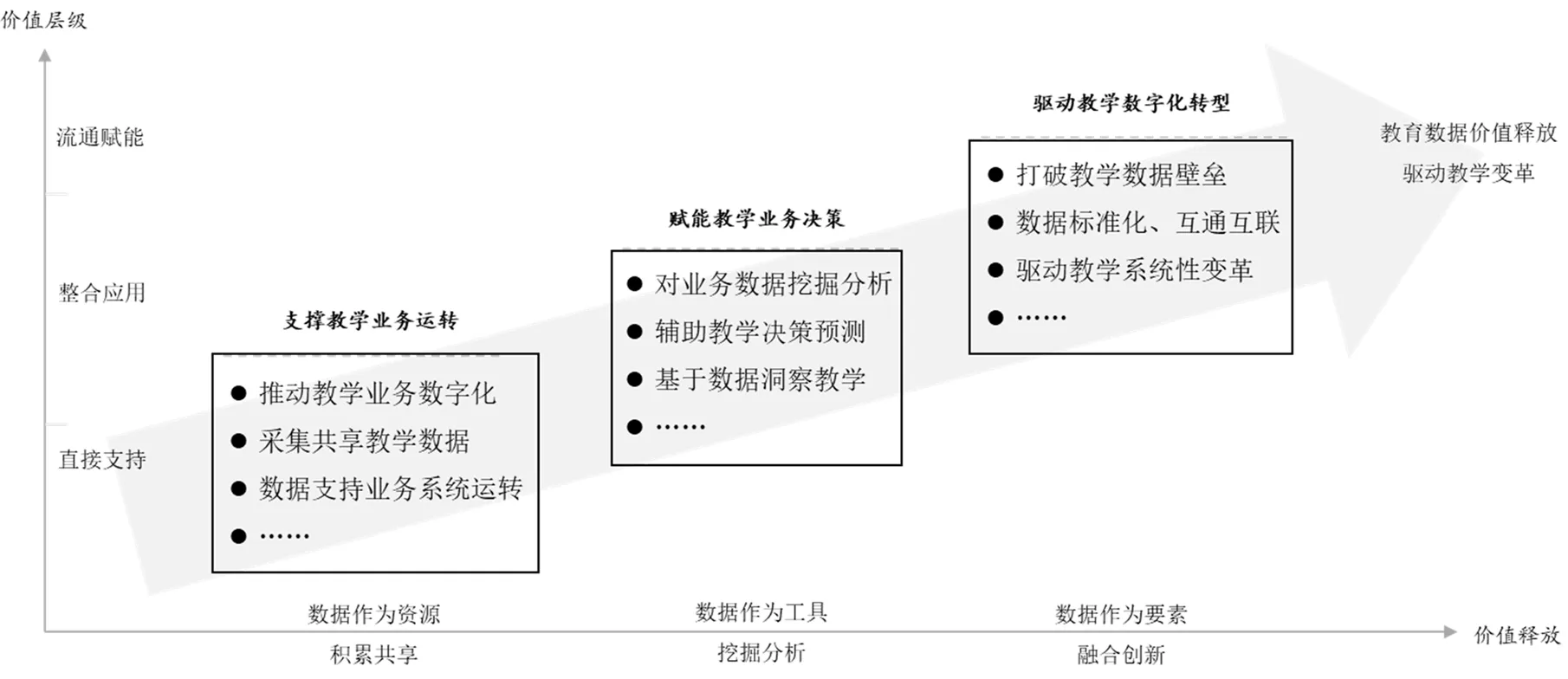

2 三個層級的數據價值釋放

數據對教學數字化轉型的驅動價值具有隱藏性、被動性的特點,即這種價值是潛在的、需要被激活的,通常不會主動對教學系統發揮作用。只有當人們通過一定的工具或手段去發掘、發現、流轉和使用這些數據,并將其價值釋放和發揮出來,數據價值才能真正實現。因此,對數據價值的激發與釋放就顯得十分迫切了。楊現民等[12]認為,教育數據要素的價值通過交換、開發、應用等流程得到發揮,顯著增強了教育解釋力、診斷力、預測力、決策力、監督力,實現了教育生產力的提升。謝幼如等[13]提出,可通過轉變全數據賦能課堂理念、打造全場域融合課堂空間、構建全要素協同結構來推動教學數字化轉型。本研究基于對數據價值的分析,結合教學數字化轉型場景,從數據的價值層級和價值釋放兩個維度進行綜合分析,提出三個層級的數據價值釋放機理,如圖1所示。

(1)第一層級的數據價值釋放:數據支撐教學業務運轉

第一層級將數據視為資源進行建設與共享,數據在教學過程中的價值釋放體現為利用數據資源直接支持教學業務的運轉,以提升業務工作的效率。在學校信息化實踐中,需按照一定的數據標準(如國家、行業或學校數據標準)進行教學數據的伴隨式采集和積累,逐步形成可利用的教學數據資源。這些數據是基于一定的標準進行建設與管理的,具有通用性、可共享性,可以在一定的教育組織內實現跨業務、跨領域的共享使用。例如,在早期的多媒體教學系統、教學管理系統等業務系統中,教學數據資源在教學業務系統中運轉,支撐教學業務工作實施,從而實現了初級的數據價值釋放。因此,實現第一層級的數據價值釋放,需要制定或遵循統一的教育數據標準,對教學業務進行數字化開發和數據資源的統一管理,并研發所需的教學業務系統,以促進教學數據的共享使用,提升教學業務的處理效率。

圖1 三個層級的數據價值釋放機理

(2)第二層級的數據價值釋放:數據賦能教學業務決策

第二層級將數據視為教育教學工具進行開發與應用,數據在教學過程中的價值釋放體現為數據與教育教學的整合,支持教學決策和教學業務改進。通過對積累和實時獲取的數據進行匯聚,采用數據統計、數據挖掘和學習分析等技術,結合教學業務的需要,對相關數據進行加工、處理,形成有用的決策信息和知識(如對學生學情的診斷、對師生互動效果的判斷、對學生學習效果的評測、對教學質量的評價等),以支撐教學目標制定、教學方案設計、教學效果預測、教學策略調整優化等,可以實現第二層級的數據價值釋放。因此,在第二層級需將教學數據與教學過程整合,通過教學數據的加工、分析、建模,基于數據洞察教學,發掘教學中的數據價值規律,使得教師的教學決策和教學改進更精準、更科學、更智能,從而深層次釋放數據價值。

(3)第三層級的數據價值釋放:數據驅動教學數字化轉型

第三層級將數據視為教學變革的關鍵要素進行流通賦能,數據在教學過程中的價值釋放體現為數據貫通教學全領域、全過程,驅動教育教學系統性變革。這一層級將真正打破教育數據壁壘,數據交換、開發與應用實現標準化,學校乃至區域內各類教學業務系統實現數據的互聯互通,使不同來源、不同類型的數據基于新的教學需求在相關教學業務場景中匯聚融合,實現更廣泛、更深入的價值開發與利用。例如,區域智慧教育一般采用“區、校、課堂三層架構”[14],形成了“從上至下”“從下至上”兩種數據流。其中,“從上至下”數據流是指區域教育行政部門向學校管理層、再到學科組的教學管理決策數據的上情下達,實現管理決策數據的逐級傳達和落地實施;而“從下至上”數據流是指課堂教學數據向學校數據匯聚、再向區域數據匯聚,實現區域教育大數據的逐級匯聚和貫通融合。由此,教育數據的全過程高效流通和深度融合應用得以實現,數據價值得到更深層次的釋放,進而驅動教學數字化轉型。

由上可見,數據在驅動教學數字化轉型過程中的價值發揮是一個縱橫交融、漸進發展的過程,在縱向上體現為數據價值的三個層級,反映了數據從對教學業務的直接支持、整合應用到流通賦能的發展層級躍升;在橫向上體現為數據價值釋放的演變歷程,與數據開發利用的積累共享、挖掘分析、融合創新相對應。同時,數據價值釋放的機理也反映了數據驅動的教學數字化轉型是從淺層應用到深度融合、從局部變革到整體轉型的發展規律。

二 數據驅動教學數字化轉型的定義與邏輯框架

數據價值釋放為教學數字化轉型提供了強大驅動力,通過全過程、全領域數據流通賦能和價值逐級釋放,驅動教學數字化轉型發展。目前,學界、產業和學校都很重視教學數字化轉型的研究與實踐,但整體來看尚處于起步期,對教學數字化轉型的概念還沒有形成統一的認識[15],尤其是對數據驅動教學數字化轉型的概念內涵缺乏深度理解與把握,有必要進行界定與闡釋。

1 數據驅動教學數字化轉型的定義

本研究發現,大多數學者對“教學數字化轉型”這一概念的界定是基于數字技術發展對教育組織和教學業務領域的影響及其過程分析來進行的,但僅從這個角度進行定義顯然有失偏頗。實際上,將數據作為教學數字化變革的關鍵要素,并促進教育數據的流通賦能、釋放教育數據的價值,應成為數據驅動教學數字化轉型的核心要義。因此,數據驅動教學數字化轉型要以教育數據為核心驅動力,通過構建數據管理和綜合服務平臺,促進全過程、全領域數據流通賦能。教育產業要利用數字技術研發數字教學產品和工具,構建數字化、智能化教學平臺,開發數字教育資源,為教學數字化轉型提供技術支撐。而學界對于教學數字化轉型過程的研究,不僅要關注課堂教學層面的變革,還要拓展到對學科教學和學校教育整體的變革分析。一線教育工作者更要注重數字化轉型的實踐操作和成效,從理念、設計、實施、評價等方面探索可操作的智能化教學模式。綜上,本研究提出:數據驅動教學數字化轉型是以教育數據為核心驅動力,以數字化教學工具、平臺和資源等基礎設施為支撐,促進全過程、全領域教育數據流通賦能,助力課堂教學、學科教學、學校教育多個層面的數字化發展,推動教學理念、設計、實施和評價的系統性變革,形成數字化、智能化教學新形態,實現教學數字轉型和智能升級。

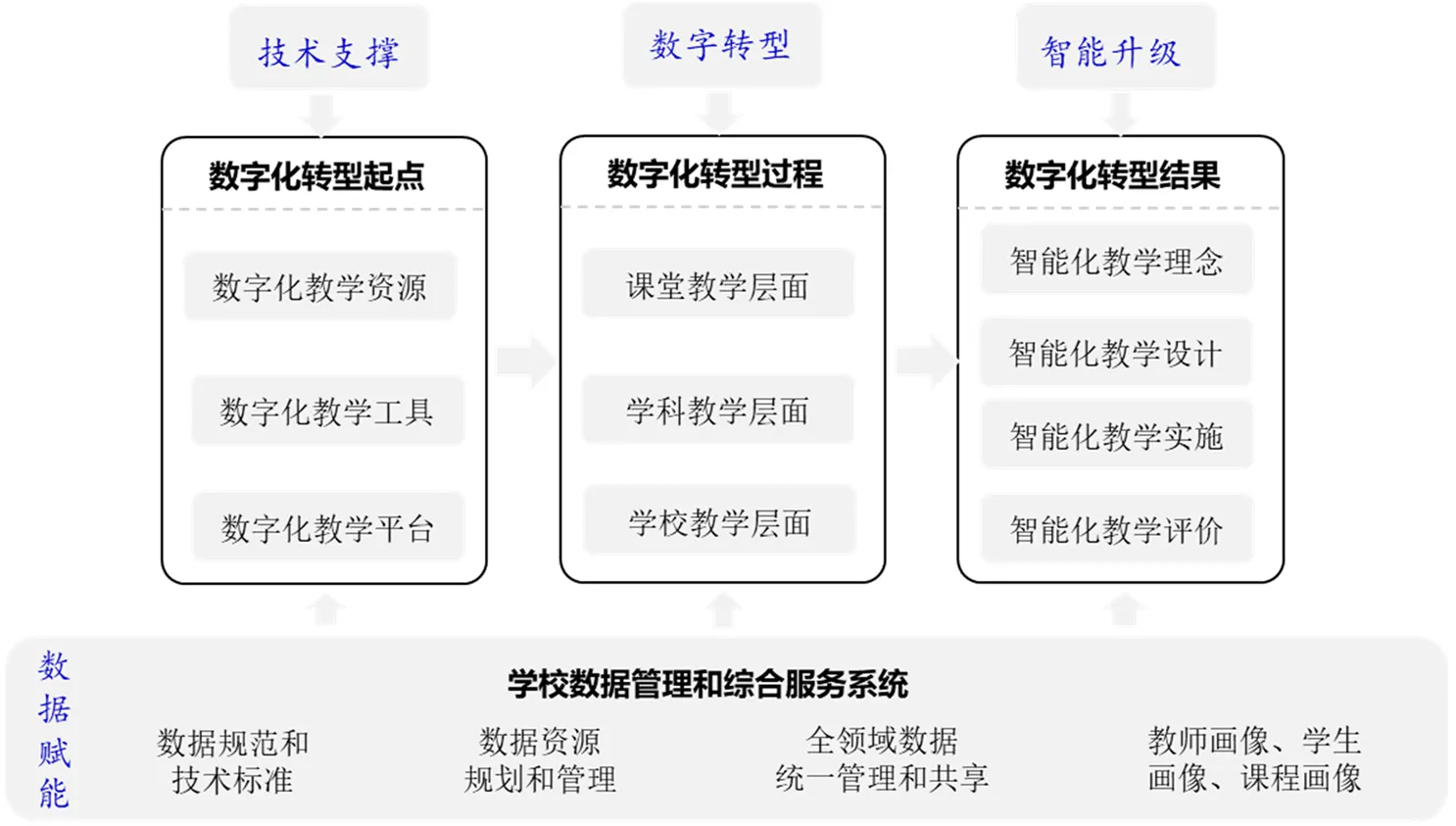

圖2 數據驅動教學數字化轉型的邏輯框架

2 數據驅動教學數字化轉型的邏輯框架

依據上述定義,本研究設計了數據驅動教學數字化轉型的邏輯框架,如圖2所示。此邏輯框架包含數據賦能、技術支撐、數字轉型、智能升級四個要素,體現了數據驅動教學數字化轉型的發生過程。

(1)數據賦能:以教育數據為核心驅動力

在教學數字化轉型階段,數據成為教學系統性變革的關鍵要素,為教學數字化全面賦能:一方面,發揮內生變量的核心驅動作用。按照辯證唯物主義觀點,在事物發展變化過程中,外因是變化的條件、內因是變化的根據。在教學數字化轉型過程中,數據從教學系統發展的外部條件因素轉變為內部影響因素,成為教學系統發展的內生變量和核心要素,發揮要素化驅動作用。另一方面,實現全方位賦能與系統性變革。通過構建學校數據管理和綜合服務系統,制定數據規范和技術標準,進行數據資源規劃和管理,來促進數據在各類教育業務系統中的流通共享,并結合教學業務場景,構建教師、學生、課程等業務畫像,實現教學全過程、全領域數據的融通與賦能,推動教學的數字化變革與轉型升級。

(2)技術支撐:以數字基礎設施為轉型起點

教學數字化轉型是基于數字技術的開發利用,以數字化教學資源、工具、平臺等基礎設施為轉型起點。教學數字化轉型離不開數字技術的運用,早期學校以計算機、多媒體、局域網等技術為代表,建設了課堂信息化教學環境,開發了計算機輔助教學系統、多媒體課件、微課、教學管理信息系統等,滿足了信息化教學的需要,開啟了教學數字化進程。隨著互聯網、云計算、移動互聯網等新一代信息技術的發展,人們開發建設了“三通兩平臺”、數字校園、MOOC/SPOC、決策支持系統等,形成了網絡化、數字化的教學環境,教學數字化走向整合應用階段。當前,教育領域利用人工智能、大數據、虛擬現實、5G等智能技術,建設了國家智慧教育平臺,構建了區域智慧教育云、智慧校園、智慧課堂等智能化學習環境,研發了智慧學伴、教學機器人、AI學習機等智能學習工具,推動教學數字化進入轉型發展階段。

(3)數字轉型:多個層面教學數字化變革

教學數字化涉及學校教學領域的多層級應用,將推動課堂教學、學科教學、學校教學等多個層面發生深刻的變革[16]。在課堂教學層面,數字技術與課堂教學融合,數據賦能教學全過程,進行了基于數據的精準化學情分析與彈性化教學預設、技術支持的適切性教學情境創設和立體化課堂互動,以及基于資源推薦的個性化作業和數智化教學評價,使課堂教學流程和結構發生了變化。在學科教學層面,新課程改革以核心素養為導向,對課程結構進行了重組,并突出大單元、跨學科學習,將跨學科主題學習納入課時安排,強調信息技術與課程教學的融合,提高了教學質量和效率,促進了學科教學的數字化。在學校教學層面,更加重視立德樹人根本任務的落實,強調“五育并舉”,既重視學生的學業質量水平,更關注學生全面而有個性的發展,用技術支持教學提質增效、減輕師生負擔,推進教育治理數字化,促進學校教育的整體轉型變革。

(4)智能升級:智能化教學生態體系形成

教學數字化轉型是教育教學的系統性變革和智能化升級,體現為技術支持的教與學形態變革創新,借助于技術實現從傳統教育模式轉為智能教育模式[17]。具體來說,教學數字轉型和智能升級最終落實在教學實踐中,基于人工智能、大數據、AR/VR等智能技術,構建智能化學習平臺和環境,開發智能化學習工具,與教育教學深度融合,充分發揮數據流通賦能作用,促進教學流程和結構創新,并依托智能化教學理念,開展智能化教學設計、智能化教學實施和智能化教學評價,形成數據驅動的智能教學新模式。智能技術與教學系統的全業務、全流程融合貫通,引發了教學系統的整體性轉變和智能化升級。尤其是ChatGPT、星火認知大模型等生成式人工智能的快速發展,對人才培養目標、教學內容、教與學方式、教育評價等提出了新的要求,引發了教育領域的深層次變革與創新,智能化教學生態體系呼之欲出、即將形成。

三 數據驅動教學數字化轉型的核心場域

數據驅動教學數字化轉型是學校聚焦教學數字化實踐,通過構建數據管理和綜合服務系統,促進教育數據高效流通,激活數據潛能,助力教學智能生成,實現教學數字化轉型升級。具體來說,數據驅動教學數字化轉型是充分利用人工智能、大數據等技術,以教育數據賦能為教學數字化轉型的核心驅動力,通過數據挖掘、流通、使用,發揮教育數據的潛在價值,并基于智能感知、認知計算、智能交互,實現從數據采集到信息加工與知識建構,再到智能輸出的教學智能生成[18],從而推動數據智慧為主導的教學變革[19]。從核心場域來看,數據驅動教學數字化轉型突出體現為數據驅動的精準化教學、個性化學習、智能化考試、數智化評價和精細化管理。

1 數據驅動的精準化教學

通過創設適切性講授情境、進行智能化知識講解、開展多元化課堂互動,智能技術和數據賦能支持更具靈活性、情境性、開放性的知識呈現和傳遞,實現精準化教學:①創設適切性講授情境方面,借助AR、VR、MR等技術創設鮮活逼真的教學情境,展現宇宙天體等宏觀知識、細胞原子等微觀知識,再現跨時空情境,模擬呈現自然現象、高危實驗等場景[20],可讓學生獲得豐富的知識體驗,并引導學生在數字情境中進行知識的理解、應用和遷移。②進行智能化知識講解方面,基于智能檢索技術,教師在講授過程中通過劃詞檢索、語音檢索等方式快速鏈接到與某一知識點相關的云資源或互聯網資源,這些資源為生成性教學提供了開放性的資源支持。③開展多元化課堂互動方面,通過多樣化課堂互動工具和沉浸感知的智能教學環境賦能支持多維全向師生互動、智能分組互動、遠程實時教學互動,可提升互動的深度和廣度,實現高效課堂互動。例如,基于各類分組算法可以實現自動化動態分組,從學生的學業表現、認知能力、非認知能力等特征出發,將具有相似特征的學生分為一組,或將具有不同特征的學生分配到水平相當的小組中,助力教師更科學客觀地開展同質分組、異質分組的互動活動[21]。

2 數據驅動的個性化學習

通過精準的學習診斷、支持學習內容精準推薦和動態組織、個性化學習策略設計與選擇等,智能技術和數據賦能有助于實現精準、個性的學習成長。當前,教學過程中存在資源精準獲取困難、即時化的學習診斷比較復雜、個性化學習支持不夠等問題,亟需采取技術手段予以解決:①提升優質資源精準獲取的效率。智能技術可以將學生所需的各類學習資源進行整合,為學生智能推薦擴展性知識,并發揮無縫聯通、虛實融合的優勢,將學習環境從物理空間搬至虛擬空間,打破場地、經費、安全性等限制。②開展即時高效的學習診斷。AI可以對學生探究學習中產出的筆記、圖表、模型,對問題作出的解釋,以及學生的肢體動作或面部表情等信息進行自動化記錄和綜合分析[22],幫助教師進行即時性診斷和反饋,便于學生進行自我反思與狀態調節。③提供個性化學習支持與服務。智能技術支持學生快速分組和信息交流,使有相同學習需求和興趣的學生自動形成資料共享、相互協助的學習小組,以便開展深入的互動交流,并能夠根據學生所處的學習探究階段,為其提供適配的學習任務和資源,引導學生自主探究學習。

3 數據驅動的智能化考試

智能技術和數據在考試業務的全流程發揮賦能作用,將大力提高考試測評工作的數字化、智能化水平,探索結果評價由“量”的評價向“質”的評價轉變,實現智能化考評[23],具體包括:①智能化命題組卷。依托題庫平臺展開智能命題與組卷,通過融入試題查重、難度自動預測、智能組卷等關鍵技術,實現快速、高效的智能化組卷,同時保證試題的質量,使試卷更加科學客觀,實現考試結果的公平公正。②智能化考場管理。通過考生身份多重驗證、智能視頻監控等先進技術和考試輔助設備,構建標準的智能化考場環境,規范考試管理流程,嚴密防范、嚴肅查處考試舞弊行為,全面提升考試管理水平和服務質量。③智能化閱卷評分。利用掃描閱卷、主觀題評分等技術賦能閱卷評分,實現考試閱卷的智能化。④智能化語言、藝術測評。將AI用于語言測評、藝術素質測評等新型考試,實現考試大規模開展和計算機智能評分,為準確、高效地測評語言能力和藝術素質提供支持。⑤智能化質量分析。利用數據挖掘、可視化分析等技術,對考試質量進行科學客觀的分析,為精準化考試管理提供有“證據”的數據依據。

4 數據驅動的數智化評價

智能技術和數據賦能可支持更加系統全面的教學數據采集、處理與分析,助力開展數智化學業質量評價和教學質量評價:①對于學業質量評價,在評價數據獲取方面,注重學生學習過程數據的伴隨式采集,借助各類智能化學習平臺、學習和管理工具,對各種多模態學習數據如作業數據、課堂實錄數據等進行動態收集;在學習數據挖掘方面,通過對學生課堂學習結果和行為中產生的多模態數據進行融合處理和分析,實現對學生認知、能力、情感狀態的立體化、綜合化、科學化建模分析與評價[24];在評價數據呈現方面,利用可視化圖表、視頻動畫等形式,對學業質量評價結果予以高效反饋。②對于教學質量評價,主要是基于教學全過程中教師教學行為、教學態度、教學結果數據的采集和測評,進行全過程動態學習數據分析,實現基于數據的教學過程質量評價與反饋。例如,目前AI課堂教學行為分析系統利用基于深度學習的圖像識別技術,可以自動標注課堂教學行為的最佳類別編碼,并對課堂教學行為進行建模分析,生成可視化分析報告,為教師進行教學反思、優化教學設計與實施提供了有力支撐。

5 數據驅動的精細化管理

人工智能、大數據技術通過賦能排課、考勤、課堂、辦公、安全監管等典型管理場景,助力提高管理工作的數字化、智能化水平,實現學校的精細化管理,具體包括:①自動化排課管理。智能技術支持的排課管理系統能夠自動生成多種排課方案供排課人員選擇,有效解決了大規模走班背景下學生、教師、教室三者之間的協調問題,提高了排課的效率、精準性和靈活性。②智能化考勤管理。通過在校園關鍵位置安裝高清攝像頭,自動識別、抓拍學生人臉數據,并對學生考勤數據進行自動分析以輔助管理決策,實現校園的智能化考勤管理。③實時化課堂管理。課堂行為智能分析系統可以協助教師收集和留存學生的課堂行為表現數據,并予以可視化呈現[25],便于教師及時發現學生的問題行為,并為后期對學生行為的分析與評估提供數據支撐。④自動化辦公管理。利用智能技術開展網絡化、移動化、智能化的校園辦公,有助于提高管理和辦事的工作效率。⑤智能化安全監管。利用智能技術有效識別校園內部及周邊的潛在危險,并對可能危害校園安全的事件及時進行預警和響應,可有效提升校園安全監管的效率和水平。

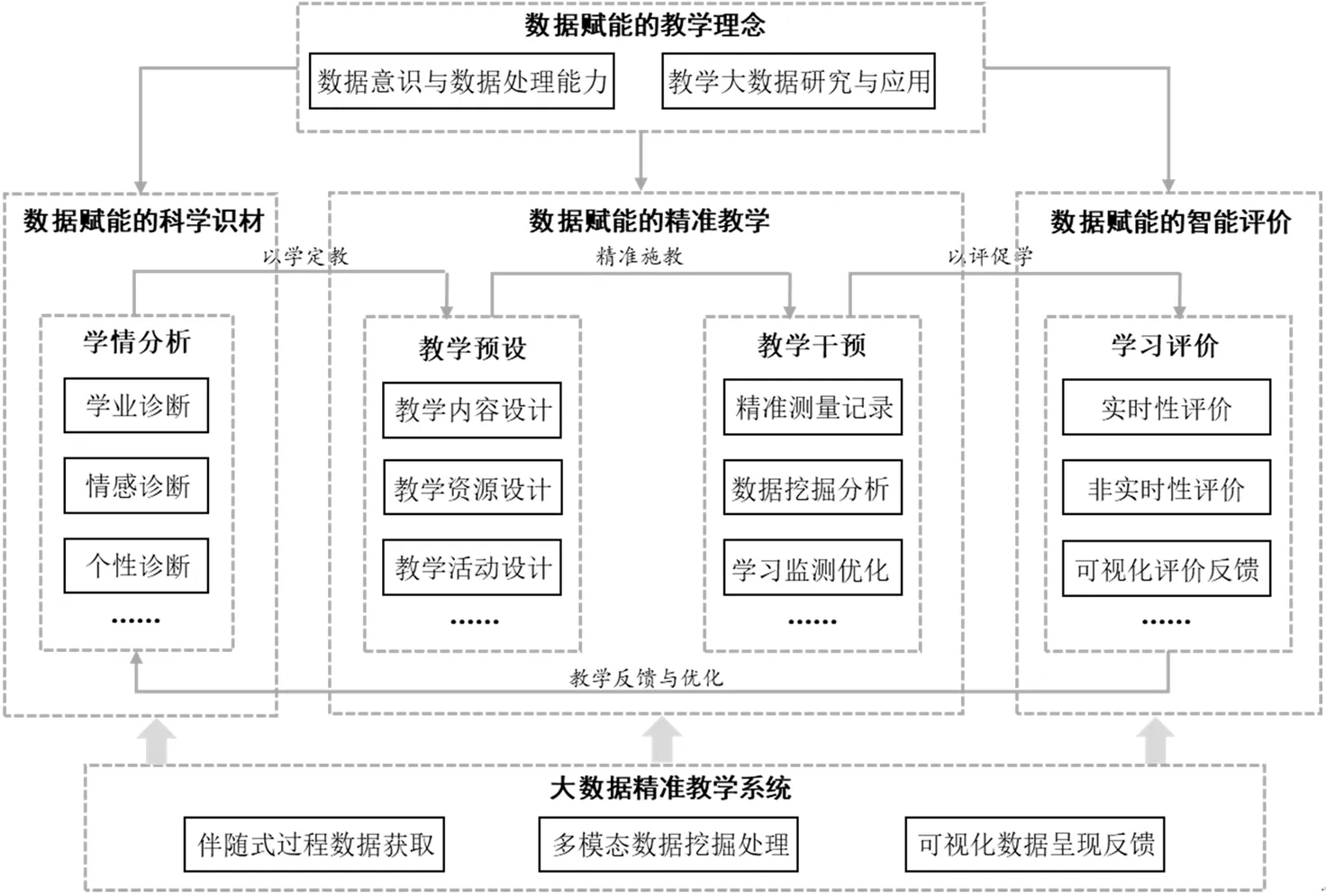

四 基于大數據精準教學系統的因材施教路徑

因材施教是自古以來追求的教育理想,但在傳統教學模式下難以實現。教學數字化轉型以數據賦能教學全過程變革與升級,為因材施教提供了新的路徑。筆者基于信息化課堂教學的十多年跟蹤研究,提出了人工智能支持的因材施教教學模式[26]。另外,科大訊飛研發的大數據精準教學系統通過大數據技術對教學過程予以記錄、分析、評測,為教師教學決策與干預提供了數據支撐,可以助力實現因材施教[27]。基于此,本研究提出了基于大數據精準教學系統的因材施教路徑(如圖3所示),即在大數據精準教學系統的支撐下,通過樹立數據賦能的教學理念,開展數據賦能的科學識材、精準教學和智能評價,促進教學數字化轉型升級,使規模化因材施教得以真正實現。

圖3 基于大數據精準教學系統的因材施教路徑

1 樹立數據賦能的教學理念

樹立數據賦能的教學理念,要以教育數據為核心驅動力,賦能教學全過程、全領域:一方面,要提高數據意識與數據處理能力。2022年,教育部出臺“《教師數字素養》教育行業標準”[28],強調要抓緊籌劃和實施數字素養提升行動計劃,采取多種形式培養教師的教育數據思維,并將數據挖掘、學習分析等技術作為素養培訓的重點內容,加快提升教師的教學數據應用能力。另一方面,要加強教學大數據的研究與應用。要深刻認識和充分發揮數據在教學數字化轉型中的價值,積極探討教育數據價值釋放規律,采取多種方式研究與激發教學數據的潛能;同時,通過教學大數據系統的開發應用,進行課堂多模態教學數據的伴隨式采集、診斷和分析,挖掘教學數據的內在價值,支持基于數據的精準教學和因材施教。

2 進行數據賦能的科學識材

在大數據精準教學系統的支持下,教師可以對學生的學業、情感、個性等進行診斷,掌握學生的個性差異與學習需求,實現數據賦能的科學“識材”。學情分析數據主要來源于:學生基礎信息數據,如年級、班級、性別、興趣特長、歷史學業成績記錄等;在某一單元或某一學期的過程性學習數據;上個知識點或上節課練習與作答情況的評測數據;本節課即將學習的知識點和本節課預習過程中產生的相關預習數據等。大數據精準教學系統通過對各種來源的數據進行整合、挖掘、分析、統計,以可視化學情報告的形式提供給教師,可以幫助教師快速精準地掌握學生學情并據此設定科學、合理的教學目標。教學目標因學習者而異,具有個性化特征[29]。因此,教學目標的設定實際上就是在學生特征與教學預期之間建立一種準確的映射關系,教師在掌握學生個性化、差異化學習特征的基礎上,要結合教學預期,綜合考慮學生的學習現狀和學習偏好,為不同學生精確設定不同的教學目標[30]。

3 實施數據賦能的精準教學

在實施教學的過程中,教師可以基于學情分析數據,依據記錄和監測的教學大數據,進行挖掘和決策分析,對教學內容、教學資源、教學活動等進行優化設計,并在教學過程中及時調整教學策略,實施教學干預,開展數據賦能的精準“施教”。

(1)數據賦能的教學預設

在大數據精準教學系統的支持下,教師可以對教學內容、資源、活動等進行精準的教學預設:①在教學內容設計上,大數據精準教學系統提供的學情數據報告能夠幫助教師精準設計課堂教學起點、教學重點和教學難點[31],實現以學定教。②在教學資源設計上,大數據精準教學系統可以管理海量的數字化教學資源,依據學生個性需求與教學進度,為教師精準推薦教學課件、視頻、圖片等教學資源。③在教學活動設計上,結合精準教學理念與現有教學策略,教師可以依據個性化教學目標,科學設計彈性化、生成性、靈活多樣的教學活動。例如,在預習活動中,如果學生整體表現不佳,教師可以采用直接教學的方式完成課堂內容講授;如果部分學生遇到困難,教師可以進行異質分組,讓學生通過小組研習討論解決問題;如果學生都能順利完成,教師可以采用“自主學習+個別輔導”的教學策略,在課堂教學中增加知識的深化與應用訓練,培養學生的高階思維。

(2)數據賦能的教學干預

在實施課堂教學時,教師通過大數據精準教學系統對教學過程數據進行實時記錄與監測調控,能夠精準地針對學生某一知識或技能學習時所遇到的具體問題進行教學,從而實現“百分百教學”[32]。大數據精準教學系統可以實時、精準地記錄課堂中學生的學習行為和學習表現,提供學生的學業成績、瀏覽行為、互動行為、評價行為、作業提交等方面的數據。之后,通過數據統計、數據分析、數據挖掘、數據可視化等技術手段對這些數據進行嚴格的數理分析與邏輯建構,便可全面反映學生學習過程的全貌,便于教師實時調整教學干預策略。例如,針對個別學生的特殊問題,可以進行實時點對點的練習糾正;針對部分學生掌握較差的不同薄弱知識點,可以進行個性化錯題變式練習;針對多數學生存在的共性問題,可以統一進行強化練習。

4 實行數據賦能的智能評價

教學活動開展后,需要對教學活動的實踐效果進行測評,對學生的學習成效進行評估,實現數據賦能的智能“評價”。基于大數據精準教學系統,可以通過多途徑對學生表現進行評價:①實時性評價,即對學生學習過程中的行為數據進行實時記錄與評價反饋,教師可以根據實時反饋結果及時調整課堂教學內容和教學策略。②非實時性評價,即在學習活動結束后,通過大數據精準教學系統對學生學習活動的整體情況進行評價,為學生精準推薦個性化的鞏固練習資源與下階段的預習資源。③可視化評價反饋。利用數據可視化技術進行評價反饋,為教師推送班級學情報告與學生個體學情報告,幫助教師進行數據分析,為下階段教學提供參考,形成教學閉環。因此,通過大數據精準教學系統對學生基礎信息與學習表現數據進行采集,利用數據挖掘提取初始能力(已有知識和技能基礎)、認知結構、認知風格、學習動機、學習態度等多維特征,建立學習者模型,并通過模型分析獲取學生學習行為的潛在規律和特點,可以發現其學習過程中存在的問題與缺陷,預測學生的成長與發展路徑。最終,通過從評價到分析形成整個教學活動的閉環,為下階段的教學提供參考。

五 結語

本研究闡釋了數據要素化的價值和三個層級的數據價值釋放機理,探討了數據驅動教學數字化轉型的定義、邏輯框架和核心場域,提出了基于大數據精準教學系統的因材施教路徑。當前,教學數字化轉型成為了教學信息化深化發展的熱點和重點,但整體來說教學數字化轉型尚處于起步階段,實踐中還存在諸多現實問題有待解決,如教學數字化轉型的各類標準規范如何統一、支撐數字教學的智能化環境如何建設、師生數字素養和數字化教與學能力如何培養并提升、教學數字化生態如何發展等。尤其是生成式人工智能、數字孿生、教育元宇宙等新興數字技術的加速發展與應用,為教學數字化發展帶來了新的挑戰和機遇,需要廣大理論研究者、技術開發者和實踐工作者加強合作,腳踏實地,協同創新,探索實踐教學數字化轉型的規律與路徑,共筑未來教學新生態。

[1]顧小清.教育信息化步入數字化轉型時代[J].中小學信息技術教育,2022,(4):5-9.

[2]黃榮懷,楊俊鋒.教育數字化轉型的內涵與實施路徑[N].中國教育報,2022-4-6(4).

[3]劉邦奇,卓晗,鄔詩韻,等.智能技術助力教學減負增效:分析框架與典型場景[J].電化教育研究,2023,(3):56-62.

[4]祝智庭,胡姣.教育數字化轉型的本質探析與研究展望[J].中國電化教育,2022,(4):1-8、25.

[5]新華社.中共中央國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見[OL].

[6]新華社.中共中央國務院關于構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見[OL].

[7]王澤宇,呂艾臨,閆樹.數據要素形成與價值釋放規律研究[J].大數據,2023,(3):33-44.

[8][27]劉邦奇,聶小林.走向智能時代的因材施教[M].北京:北京師范大學出版社,2021:84-87.

[9][12]楊現民,吳貴芬,李新.教育數字化轉型中數據要素的價值發揮與管理[J].現代教育技術2022,(8):5-13.

[10]劉邦奇,張金霞,許佳慧,等.智能技術賦能因材施教:技術框架、行業特點及趨勢——基于智能教育行業發展實證數據的分析[J].電化教育研究,2021,(2):70-77.

[11][13]謝幼如,羅文婧,章銳,等.“雙減”背景下課堂教學數字化轉型的理論探索與演進路徑[J].電化教育研究,2022,(9):14-21.

[14]劉邦奇,吳曉如.中國智能教育發展報告[M].北京:人民教育出版社,2019:70-71.

[15][17]祝智庭,胡姣.教育數字化轉型的實踐邏輯與發展機遇[J].電化教育研究,2022,(1):5-15.

[16]劉邦奇.智慧課堂引領教學數字化轉型:趨勢、特征與實踐策略[J].電化教育研究,2023,(8):71-79.

[18]劉邦奇.人工智能賦能課堂變革的核心價值:智慧生成與模式創新[J].開放教育研究,2022,(4):42-49.

[19]劉邦奇.智慧課堂的發展、平臺架構與應用設計——從智慧課堂1.0到智慧課堂3.0[J].現代教育技術,2019,(3):18-24.

[20]孫志偉,李小平,張琳,等.虛擬現實技術下的學習空間擴展研究[J].電化教育研究,2019,(7):76-83.

[21]謝濤,農李巧,高楠.智能學習分組:從通用模型到大數據框架[J].電化教育研究,2022,(2):88-94、128.

[22]柴西琴.對探究教學的認識與思考[J].課程·教材·教法,2001,(8):16-19.

[23]范國睿.教育評價改革需要新路向[J].現代教學,2020,(8):1.

[24]劉邦奇,喻彥琨,袁婷婷.智能技術賦能過程評價:目標、路徑與典型場景[J].現代教育技術,2022,(5):14-23.

[25]趙春,舒杭,顧小清.基于計算機視覺技術的學生課堂學習行為投入度測量與分析[J].現代教育技術,2021,(6):8.

[26]劉邦奇.人工智能支持的“因材施教”教學模式構建與應用——以智慧課堂為例[J].中國電化教育,2020,(9):30-39.

[28]教育部.教育部關于發布《教師數字素養》教育行業標準的通知[OL].

[29][32]祝智庭,彭紅超.信息技術支持的高效知識教學:激發精準教學的活力[J].中國電化教育,2016,(1):18-25.

[30]武法提,李彤彤.基于遠程學習者模型的差異化教學目標設計[J].現代遠程教育研究,2013,(3):66-71.

[31]雷云鶴,祝智庭.基于預學習數據分析的精準教學決策[J].中國電化教育,2016,(6):27-35.

Digital Transformation of Teaching Driven by Data: Mechanism, Field and Path

LIU Bang-qi1,2

Data is the key element to promote digital transformation, and giving full play to the data value is an inevitable choice to promote digital transformation and intelligent upgrading of teaching. Based on this, the paper firstly sorted out the attributes and values of data elementalization, and explained the mechanism of data value release at three levels. Secondly, this paper discussed the definition of digital transformation of teaching driven by data, and designed a logical framework that included four elements of data empowerment, technical support, digital transformation, and intelligent upgrading. Subsequently, this paper analyzed the core fields of digital transformation of teaching driven by data, such as data-driven precision teaching, personalized learning, intelligent examination, digital and intelligent evaluation, and refined management. Finally, this paper put forward a path of teaching students in accordance with their aptitudes based on the precision teaching system of big data. The research of this paper could provide innovative strategies for promoting the landing of digital transformation of teaching driven by data and solving the problem of large-scale individualized teaching in current teaching reform, and had reference value for the exploration and practice of digital transformation of education.

data value; digital transformation of teaching; educational big data; precision teaching; teaching students in accordance with their aptitudes

G40-057

A

1009—8097(2023)09—0016—11

10.3969/j.issn.1009-8097.2023.09.002

本文為2022年度國家社科基金教育學重點項目“智能技術賦能教育評價改革研究”(項目編號:ACA220026)的階段性研究成果。

劉邦奇,訊飛教育技術研究院院長,西北師范大學教授,碩士,研究方向為智能教育理論及行業應用、智慧課堂、教育信息化治理等,郵箱為lbq-nj@163.com。

2023年5月23日

編輯:小米