南美白對蝦鹽堿地生物絮團養殖試驗

張勝利, 張玲宏*

(1.鄭州黃河鯉種質資源保護工作站, 鄭州 450000; 2.河南省水產技術推廣站, 鄭州 450008)

我國的鹽堿地面積大,分布區域廣,由于鹽堿地土壤內具有較高的鹽分, 對動植物的生長有較大的危害。2021年10月,習總書記在山東東營考察調研時強調,開展鹽堿地綜合利用對保障國家糧食安全、端牢中國飯碗具有重要戰略意義。 在加大耐鹽堿植物育種和推廣力度的同時, 探索研究適合鹽堿地的水產養殖品種和模式,開展以漁治堿,也成為鹽堿地綜合利用的重要途徑之一。

南美白對蝦的鹽度適應能力很強, 經淡化后在純淡水中也可進行養殖。 生物絮團技術,主要通過向養殖水體添加碳源和有益菌,提高碳氮比,使水體中的微生物和有機碎屑形成微小聚團而懸浮在水中。這些富含有益菌的微小聚團對水體中的氨氮和亞硝酸鹽有著良好的調節作用, 它可以分解殘餌糞便等有機物,改善和穩定水質,并且能作為魚蝦的餌料。我們在沿黃鹽堿地實施了美白對蝦的生物絮團養殖試驗,取得了良好的效果。 本文主要對南美白對蝦生物絮團技術的一些關鍵點進行分析討論, 以望能夠為養殖從業者和技術人員提供參考。

1 材料與方法

1.1 池塘準備

共建造6個長50 m、寬12 m的長條形池塘,池底和邊坡鋪設防滲膜,設置排污口。 長條形池塘易于進行投喂、 施藥和捕蝦等管理工作。 消毒后加水至1.2 m深,使用腐殖酸鈉營造水色遮蓋池底,防止底部滋生青苔。

1.2 增氧系統

為保證生物絮團的懸浮狀態, 采用羅茨鼓風機和納米管增氧盤進行供氧, 圓形的納米管增氧盤均勻擺放在池底, 讓全池水能得到攪動和曝氣且不留死角。 鼓風機的配備標準是8 kW/m2。

1.3 苗種投放

從海南購進0.5 cm的一代蝦苗, 投放密度為120尾/m2。

蝦苗在苗場內提前淡化至3‰。 每個池塘內設置一個9 m2的塑料布水袋,配置3‰的人工海水,蝦苗投放后, 每天分3次加入5~10 cm的原池淡水,3 d后放入大池。

1.4 投料管理

放苗前15 d按池塘面積投喂,每天4次,每個池塘每次投喂1 kg,均勻潑灑。15 d后,根據料盤和天氣情況確定投喂量。 隨著對蝦的生長,餌料投喂量在體重的5%~2%之間進行減量調整。

1.5 生物絮團培養

在碳源選擇上, 為控制生產成本, 前期使用紅糖,使用量為每天每池2 kg。15 d之后使用糖蜜,按投喂飼料量的2倍以內施用糖蜜,少量多次兌原池水進行潑灑。 后期根據絮團密度和菌種培養目標,調整碳源使用量。 整個養殖過程中,定期添加乳酸菌、枯草芽孢桿菌及硝化細菌等微生態制劑調水。

2 結果

2.1 對蝦產量

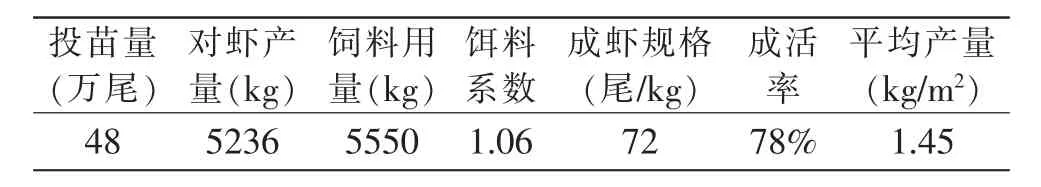

放蝦苗48萬尾, 經過87 d的養殖, 收獲對蝦5236kg,其投喂蝦料5550 kg,平均產量1.45 kg/m2,餌料系數為1.06。

表1 南美白對蝦生產情況表

2.2 水質指標

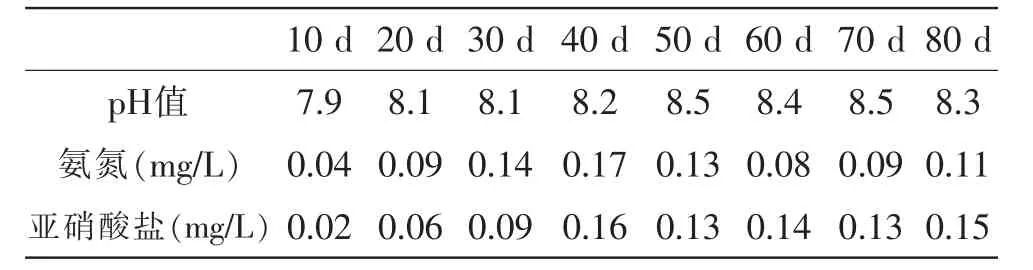

全過程對水體的pH值、氨氮和亞硝酸鹽三項指標進行測,均處于正常范圍內。水體中的氨氮和亞硝酸鹽在前40 d內緩慢上升并達到峰值, 當生物絮團系統形成后,氨氮和亞硝酸鹽數值不再增加,處于穩定狀態。

表2 水質指標

3 分析討論

3.1 碳氮比

一般水中的碳氮比要調節至12~20之間。相關的實驗和研究證明,碳氮比低于20時,對浮游植物的生長會起到抑制作用, 有利于實現生物絮團系統為主導對水質進行調節。 按碳氮比16計算,使用蔗糖(含碳量95%)時,與蝦飼料的投入比為0.75∶1;使用糖蜜(含碳量為25%)時,與蝦飼料的投入比為2∶1。

隨著養殖進程的發展, 我們對碳源投入量的管理目標也發生變化。 養殖前期,要加大碳源施用量,生物絮團的異養菌將占據主導地位,自養細菌(硝化細菌)處于弱勢。 此階段,主要由異養菌來轉化氨氮和亞硝酸氮。 30 d后,硝化細菌已具備了轉化氨氮和亞硝酸氮的功能后, 我們就可以逐漸減少碳源使用量,使硝化細菌在生物絮團內占優勢地位。

3.2 水溫

溫度是影響絮團微生物代謝及水體中溶氧量的一個重要指標。 溫度過低會降低微生物活性,不利于絮團的形成; 溫度過高則容易使絮團膨脹裂散開,不但無法進行水質調節,還會造成水質惡化。在北方地區養殖南美白對蝦,可以考慮搭建溫棚,更好地調節控制溫度。結合南美白對蝦的生長條件,將溫度保持在25~32℃之間為宜。

3.3 溶氧

設置足夠多的納米增氧圓盤, 能保持充足的溶氧(DO大于4 mg/L)和水體的攪動混合,有助于水體中的微生物和有機碎屑顆粒絮凝形成生物絮團。 每隔2 d對增氧圓盤的位置定下小距離移動, 防止水池底部出現靜水區和沉淀物。 生物絮團中含有異養菌和自養菌,這些菌在轉化氨氮和亞硝酸氮要消耗氧氣。在養殖后期,必須保證24 h不間斷的充氣。否則,不但絮團微生物系統會崩潰,南美白對蝦也會缺氧浮頭。

3.4 pH值

所加入的碳源被微生物利用后, 會代謝產生碳酸、乳酸、乙酸等有機酸,使水體pH值下降。pH值降低后, 絮團內異養菌和自養菌的轉化功能將會受到抑制,氨氮和亞硝酸鹽也會積累。 所以為了提升并穩定水體的pH值,養殖中后期要定期使用碳酸氫鈉、氫氧化鈣或碳酸鈉等物質來提高水體的總堿度。后期可將總堿度的維持目標設定在100 mg/L,因為養殖后期自養菌占生物絮團的主導地位,在減少直至停用碳源的情況下,每投料1 kg,可投入0.25 kg 的碳酸氫鈉。

在以前的鹽堿地養殖南美對蝦池塘中, 經常出現一種情況,對蝦在晴天中午時大量爬邊或游塘,而夜晚和凌晨卻無此現象。 究其原因,發現晴天中午藻類光合作用強,pH值達到9.3,對蝦出現應激反應。 而在本次的生物絮團養殖試驗中, 池水的pH值一直穩定在8.5以內。從另一個角度說,這種養殖模式在鹽堿地區的養殖池塘更有優勢。

3.5 生物絮團密度控制

生物絮團要控制在合理密度, 一般維持在10~20 ml/L。 當密度過大時,不但會消耗氧氣,增加電力成本, 還會堵塞對蝦的鰓部而引起病害。 中后期每2 d測量一次,用英霍夫錐形管取1000 mL水樣,靜止沉淀30 min 后讀數。 當絮團的相對沉積量大于20 ml/L時,要及時換入清水以降低生物絮團密度。

4 結語

以往的養殖生產中大量采用的藻類控水的模式,前期的養殖效果還不錯,但在中后期時隨著投喂量的增加,藻類會過量生長,藍藻水華現象頻發,甚至出現倒藻導致水質無法調控。 根據鹽堿地的環境特點,打造成以生物絮團為主進行水質調控的模式,不但減少病害, 降低餌料系數, 還可以明顯降低pH值,防止水體富營養化,實現以漁治堿的目標。