鄉村振興背景下農村職業教育的積極影響及完善措施研究

---基于柯布—道格拉斯生產函數模型

張奕璪 張瑜

(大連海洋大學,遼寧 大連 116023)

自鄉村振興戰略出臺之后,各方學者和有關部門都在積極探求助力鄉村振興的有效途徑。2019年10月,教育部發布《教育部辦公廳關于辦好深度貧困地區職業教育助力脫貧攻堅的指導意見》,指出“要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,更好發揮職業教育助力脫貧攻堅的重要作用,特別是在攻克深度貧困地區堡壘中的突擊作用,以就業脫貧為導向,以職業院校為主陣地,以建檔立卡貧困戶中有職業教育和技能培訓需求的人口為重點,主動出擊,積極作為,幫扶貧困人群掌握一技之長,依靠技能實現就業創業帶動穩定脫貧”[1]。由此可見,鄉村想要振興,教育必須先行。在農業工業化和農村城鎮化的發展趨勢下,農民必須逐步適應中國特色社會主義市場經濟帶來的新的時代要求,承擔起農村的“建設者”和“維護者”的責任。農村職業教育是提高農民綜合素質的基礎手段之一,也是效率最高的方式之一。

1 農村職業教育促進鄉村振興的邏輯基礎

鄉村振興的關鍵在于人才。在鄉村振興戰略實施的過程中,只有將人才建設擺在關鍵位置,在根本上重視人才、培養人才、使用人才、促進人才發展,才能取得實際效果并形成長效機制[2]。而鄉村振興對于本土人才的需求程度,要遠大于外來人才。因此,農村職業教育和鄉村振興戰略,在人才問題上存在一致性,具備供求關系。同時,鄉村振興的實施要按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”5大需求系統推進[3],而農村職業教育和鄉村振興之間的辯證關系也具有5個對應層面的邏輯基礎,即提高農業技能,改善農村環境,促進鄉風文明,提高治理水平,培養創業能力。

1.1 提高農業技能

從產業興旺的角度上看,農村職業教育能提高農民的農業技能,進一步促進農業產業的不斷發展。當前農村人口對美好生活的向往和社會中嚴重不平衡不充分的資源分配之間存在巨大矛盾。而加強農村職業教育,將培育出一批善經營、會探索的新型職業農民[4],有益于農民更好的進行資源分配,對社會資本進行引流,增加農業資本,促進農民和農業增收增產,進一步促使農業產業興旺、農村產業興旺。

1.2 改善農村環境

從生態宜居的角度上看,生態既對應著自然生態,也對應著社會生態。因此,農村環境也同時對應著自然環境和社會環境。農村職業教育秉持“可持續”的發展理念,推廣現代化農業作業方式,在增加產量、提高品質的同時改善農村自然環境,并將“可持續”的發展理念植入農民內心,形成生態-經濟可持續的良性循環。

1.3 促進鄉風文明

從鄉風文明的角度上看,農村職業教育既教授職業技能,也教授文化課程。傳統鄉村文化豐富多彩,種類繁多,農村職業教育植根不同的傳統鄉村文化,取其精華,去其糟粕,以新時代農民為載體,使其與社會主義相適應,與新時代相融合,讓傳統鄉村文化譜寫時代篇章,形成獨特的鄉風文化,塑造獨有的鄉村文明。

1.4 提高治理水平

從治理有效的角度上看,農村的治理水平低于城市的治理水平。農村職業教育在上述作用的基礎上,優化當地政府的治理環境和治理基礎,削弱“三農”問題帶給農村的負面影響,縮減城鄉差距,減弱城市的“虹吸效應”,使國家的方針政策更便于在鄉村土地上推廣實施。

1.5 培養創業能力

從生活富裕的角度上看,農村職業教育能培養農民的創新意識和創業技能,拓寬農民的職業范圍,進一步達到增加收入、生活富裕的目標。近年來,創業教育成為高職院校改革人才培養模式、拓寬人才培養渠道的重點方向[5]。面對農業現代化和農村城鎮化的大趨勢,農村職業教育能夠培養農民不斷適應大環境,順應大潮流的能力,造就農村本土的“雙創”型人才。

2 農村職業教育積極影響的數據分析

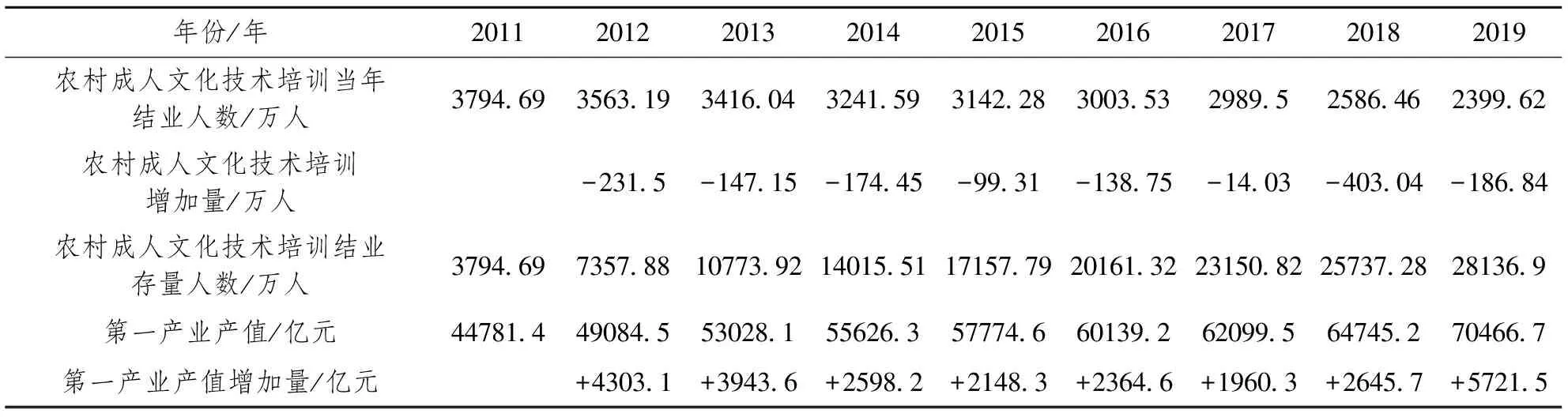

通過基礎邏輯分析可知,農村職業教育對鄉村振興存在積極影響。為了探究其具體的影響程度,采用柯布—道格拉斯生產函數模型,選取2011—2019年我國農村成人文化技術培訓結業人數和第一產業產值數據對其進行數據分析,見表1。

表1 2011—2019年我國農村職業教育、第一產業產值數據表

本文主要研究農村職業教育對鄉村振興的影響,因此采用2011—2019年農村成人文化技術培訓結業人數、2011—2019年農業機械總動力數據以及第一產業產值為參考數據,分別代表農村職業教育參數、對比項參數和鄉村振興參數。考慮到培訓結業的存量人數在第2年對農村第一產業依然具有影響,同時能夠接受培訓的農村勞動力大多處于青壯年,受農業生產的特點,職業具有穩定性,因此本文忽略死亡率、轉業率等特殊因素,將每年的結業人數進行累加,選擇存量數據作為模型選取的自變量,第一產業產值為因變量。

根據上述數據可以看出,我國的農村職業教育每年的結業人數總體呈現遞減趨勢,減少總量達1395.07萬人,平均每年減少174.38萬人,減少人數的中位數達142.95萬人。平均數大于中位數,說明數據存在極大值,數據分布呈現左偏態分布。減少的最大值發生于2018年,較上一年減少了403.84萬人;減少的最小值發生于2017年,較上一年減少了14.03萬人。同時,雖然每年的結業人數都在遞減,但是每年減少的規模都不同,沒有一般規律。這說明我國農村職業教育還存在每年招生不平衡的現象。我國第一產業產值總體呈現穩步增長趨勢,增長總量達25685.3億元,平均每年增長3210.67億元,增加量中位數達2621.95億元。平均數大于中位數,說明數據存在極大值,數據分布呈現左偏態分布。增加最大值發生于2019年,較上一年增長5721.5億元;增加最小值發生于2017年,較上一年增長了1960.3億元。同時,每年第一產業產值上漲的規模不同,以2017年為界呈現“前緩后陡”的趨勢。

3 模型分析與步驟設計

3.1 模型的設計

本文基于柯布-道格拉斯生產函數研究上述2種變量對第一產業產值的影響。柯布-道格拉斯生產函數的基本估計形式:

Y=ALαKβ

式中,A、α、β為固定的待估參數,對函數兩邊取對數后可以得到:

lnY=lnA+αlnL+βlnK

式中,A為常數;L為農村職業教育結業人數;K為農業機械總動力;Y為第一產業產值。

3.2 變量的平穩性檢驗

為了防止虛假回歸,需要對時間序列數據進行平穩性檢驗。本文采用ADF對有關數據序列的平穩性進行檢驗。判斷標準:ADF統計量的T值,若小于各顯著水平的臨界值,則認為序列具有平穩性,否則是非平穩的。其檢驗結果見表2。

表2 各變量單位根檢驗結果

由表2可知,因變量第一產量產值Y是不平穩的、自變量農業機械總動力K是一階平穩的,農村職業教育結業人數L平穩。

3.3 參數估計

經過Eviews計算,得到參數估計結果。具體參數估計結果數據詳見表3。

表3 參數估計表

根據Eviews 10.0結果,可以得出多元線性回歸方程:

Ln(Y)=-0.202900LnK+0.209418LnL+10.82189

(-0.752038) (11.00703)

R2=0.952895 ˉR2=0.937193 F=60.68686

3.4 模型結論

根據t檢驗0.4805>0.1,則可以認為LnK對LnY沒有顯著性影響,而LnL對LnY的影響是顯著的。因此,通過以上實證分析可以得出,農業機械總動力對第一產業產值有促退影響,農村職業教育結業人數對第一產業產值之間有促進作用。如果K和L同時增加1%,則農村職業教育結業人數對第一產業的正向影響大于農業機械總動力對第一產業產值的反向帶動關系。

4 結果分析

上述模型結論說明,農業機械總動力的增加對第一產業產值有負方向的影響,而農村職業教育對第一產業產值有正方向的影響,且在同一水平單位的投入量下,農村職業教育產生的影響量的絕對值大于農業機械總動力產生的影響量的絕對值。產生上述結果的原因主要有以下2方面。

4.1 農業機械的消耗作用

農業機械的消耗作用主要表現在2個方面:機械的使用成本抵消了一部分農業產值;生產過程中對農業機械動力的浪費。

農業機械總動力在投入生產的過程中消耗的成本抵消了一部分第一產業的產值。在農業生產過程中,農機投入對于農業來講,既是一種投入,也是一種消耗。從微觀角度上看,對于農業生產的個體而言,每購置一臺農機農具,都會將其成本核算到當年的生產成本中,將成本轉移到當年或幾年的農產品銷售中。當生產個體收回成本后,還需要對農機農具進行維修和保養。這一部分的成本也會被轉移到農產品銷售中。當農機農具的使用壽命結束后,生產個體又會對農機農具進行更新,其成本又將進行上述周期的輪回。從宏觀層面上看,政府在對農機農具進行補貼時,也將抵消一部分農業產值。因此,雖然農機農具大大便捷了農業生產,提高了農業生產力,增加了糧食產量,但投入的邊際成本或將大于農業的邊際產出,這在一定程度上抑制了第一產業產值的增長。

農業機械總動力只是全部的投入量,而不是有效使用量。農業機械在使用過程中,并不能達到100%的使用率,而使用過程中也不能達到絕對的有效使用,會產生很大比例的浪費。而這種浪費雖然沒有直接引起成本的損失,但也使原本能夠生產的動力變為浪費的動力,增加了沉淀成本和機會成本,從而影響了第一產業的產值。

4.2 人力資源的控制作用

人力資源對第一產業產值的影響也表現在2個方面:從業人員素質的提高,通過控制作用掌控經濟行為,從而促進產值的發展;人力資源通過控制作用,在農機農具的使用上依然具有局限性,從而間接影響第一產業的產值。

人力資源雖然是生產過程中的一個生產要素,但由于從業人員利用決策、管理等手段,主導生產的發展和走向,因此人力資源是眾多生產要素中領導能力最強、影響深度最廣的要素之一。當農民接受農村職業教育后,其生產能力、技術能力、管理能力、經營能力等都得到大幅度提升,基本可以適應農業及農產品經營,對于自己的農業生產也可以進行掌控。在生產過程中,農業機械和用具的使用與否、用量多少等活動,都要受人力資源的控制。再加上農業人力資源累加的普遍性和主動性,使得人力資源以每年3126.32萬人的速度增長(2011—2019年),截至2019年累計共有28136.9萬農民接受農村職業教育。這使得農業從業人員的素質得到普遍的提高,從業能力增強,從而促進了第一產業產值的上漲。但由于培訓的水平和被培訓人的素質原因,結業后的農民在生產過程中依然會存在局限性的錯誤,導致機械動力對產值的消耗或本身的浪費。因此,人力資源起到促進作用的同時,也會通過機械動力方面,間接對第一產業的產值產生負面的影響。

5 完善舉措

針對上述問題進行論證后可以發現,農村職業教育雖然對我國鄉村振興具有很大的促進影響,但在教育規模和教育質量的根本問題上還存在一定問題。如何進一步完善效能,使其進一步發揮促進作用,仍然需要改革。若想進一步促進我國農村職業教育對我國第一產業的正向影響,主要應從宏觀和微觀2個層面考慮。

5.1 宏觀層面

從宏觀層面看,若想進一步完善農村職業教育,主要有3方面舉措。要加大培訓投入,使培訓投入的增長快于第一產業產值的增長幅度;要進一步完善培訓內容,提高培訓質量,彌補人力資源質量的短板;要擴大培訓規模,進一步提高農村職業教育的影響力度。

5.1.1 加大培訓投入

從當前農業現狀來看,我國農業依然屬于弱質產業,仍然需要第二、第三產業的反哺。只有農業完成下一輪的大發展,才能進一步成為下一輪產業革命的基礎。國際經驗表明,要使一國人力資本狀況適應經濟發展需要,教育投資增長要快于GDP的增長[6]。因此,農村職業教育作為見效最快、成效最大、范圍最廣的教育培訓方式,其培訓投入的增長應當快于第一產業產值的增長,形成宏觀上的產出-投入的良性循環。

5.1.2 完善培訓內容

對于培訓內容而言,要不斷適應時代對第一產業的要求。當前我國第一產業已不是原本簡單的農業,而是智慧農業、工業農業、商業農業、生物農業等多種領域協同發展的綜合產業。因此,對于培訓而言,要不斷與時代要求、市場要求以及農業自身要求相適應,不斷提高培訓質量,從而彌補人力資源質量的短板。

5.1.3 擴大培訓規模

同時,對于培訓規模而言,雖然目前的培訓規模仍保持在每年3126.32萬人的規模,但也以每年174.38萬人的規模減少(2011—2019年數據)。因此,面對逐步遞減的趨勢,當前應該逐步擴大培訓數量,已經畢業的人員,如確有需要,可以進行二次培訓;培訓時課程內容不夠實用的,也可以進行再培訓。要逐步擴大培訓規模,直到所有存量數據全部涵蓋后,可以進行延伸培訓,從而保障第一產業的人力資源質量。

5.2 微觀層面

5.2.1 明確鄉村教育地位,落實鄉村振興戰略

農村是中國現代農業的發源地,也是中國經濟高速發展的大后方。可以說,鄉村振興戰略是中國發展戰略的基石,也是解決人民日益增長的對美好生活的向往和不平衡不充分的發展之間矛盾的必然要求[7]。鄉村振興戰略能夠保質保量推進實施的原因在于綜合各方面因素齊頭并進。而各方面因素形成合力的基礎是人才建設問題,也就是人才瓶頸的問題。建設農村培養鄉村人才的教員,應來自于城市,來自于農村外部,但作為農村主體的農民才是農村建設的主力軍。因此,鄉村教育的最終目的是為鄉村振興培養建設主力。鄉村職業教育是最直觀、最快捷的提高勞動力素質的方式。但與其他產業相比,鄉村職業教育產業的成果在表現上不如其他產業的成果顯著,可能被有關單位或資本放置在投資領域的第二梯隊里。因此政府及教育、投資或金融等相關單位應加強對鄉村職業教育的重視,將鄉村職業教育的重要程度提高到戰略的高度上,為鄉村振興戰略的穩步推進保駕護航。

5.2.2 強調鄉村教育情懷,引進本土適鄉教師

作為鄉村職業教育工作者,除過硬的專業素質之外,還要有深厚的鄉土情懷。農村是新中國誕生的地方,也是14億中國人民的老家。因此,鄉土情懷是鄉村職業工作者潛心授教、植根土地的基本要求,也是農村發展、鄉村振興的基礎保障。作為鄉村職業人才的培訓者和教育者,鄉村職業教育教師應厚植鄉土情懷,了解農村和農民所需所求和所思所想,親于村民、喜于鄉學。但目前的鄉村職業教育教師大多來自于城市或外鄉,雖然帶來了一定的專業技能,但卻缺少這種鄉村教育的情懷。因此,要大力引進本土的適鄉人才。以熟悉當地鄉情民意的本地職業教師為主,實施“在鄉從教”政策;以本地本鄉的師范或農學專業的高學歷在讀研究生為主,實施“留鄉致用”政策;以在外地求學的本鄉學生為主,實施“返鄉支學”政策,把具備鄉村教學素質、心懷鄉村本土情節的職業教育人才留在鄉村的大地上,造就一批新時代鄉村的“新鄉賢”。

5.2.3 發掘鄉村特色課程,拓寬教育資源渠道

農業屬于地域性產業,鄉村也相應具備地域性的特點。根據經濟類型和地理要素,可將鄉村分為農業村、漁業村、林業村、牧業村、工業村等不同類型。而不同類型的鄉村所需要學習和掌握的知識和技能是不同的。因此,發掘鄉村職業特色課程,設置鄉村切實需要的專業科目,避免課業同質性廣泛化是鄉村職業教育的重點之一。此外,鄉村職業教育相較于其他教育而言,在地域、資源和規模上都有很大不足。只有當社會總資本量超過當前市場中相對高收益率的需求方的需求之后,才會向收益率較低的需求方轉移。也就是說,只有當收益率高的教育投資市場容量達到飽和之后,市場上的資本才會向收益率相對較低的鄉村職業教育轉移。因此,當前政府需要拓寬鄉村職業教育資源的獲取渠道,對流向其他教育市場的資本引流到鄉村職業教育的市場中,引導社會資本的良性投入和產出,并通過財政補貼、保險、低息投資、清潔投資環境等手段,提高鄉村職業教育的外部優越性,讓鄉村職業教育不再只靠政府投入,從而建立起健康的鄉村職業教育投入機制。

5.2.4 培養“雙師型”職業教師,加強“教-學”優質對接

職業教育和文化教育不同,職業教育的直接目的就是培訓出市場需要的、具有職業技能的專業型人才。因此,培訓教師本身就要具備其教授科目或職業的從業資格或技能。這也就是“雙師型”職業教師的含義。針對當前就業形勢和市場需求,培養“雙師型”教師的首要任務就是完善人才引進機制。可以通過“雙編制”或“聘期制”等手段,讓雙師型教師能在自己的專業領域和從教領域自由流動,兩頭兼顧。此外,在“輸血”的同時也要開展“造血”運動,即培養出一批有職業技能、有從業資格的新“雙師型”教師。在人才引進和培養的過程中,還應該注意的是“教”和“學”的對接問題。對于職業教育的課程設置,要充分契合農民的需求,也要充分了解市場所需,選取當前市場急需的開設課程,將大數據、云計算、移動互聯網等信息化技術綜合應用到現代農業生產、加工、營銷和管理等各個領域[8]。在教授的過程中要注意兩點,課程內容不能超脫實踐,要立足于職業實戰;教學的方式也要線上和線下相結合,讓農民不用家、校兩頭跑。此外還要配套網課視頻、實地操作、就業指導等課后復習和輔導服務,不光做到讓農民“騎上馬”,還要做到在馬上“扶一程”,讓“教”和“學”真正實現優質對接。