低級別子宮內膜間質肉瘤MRI表現及病例報告

李高仙 武 宜

山西省中西醫結合醫院核磁共振室,山西省太原市 030000

子宮內膜間質肉瘤(Endometrial stromal sarcoma,ESS)是一種罕見的子宮惡性腫瘤,起源于子宮內膜間質,占子宮肉瘤的10%~15%,僅占子宮惡性腫瘤的0.2%[1]。國內外目前關于ESS的影像學表現報道相對較少[2-5],ESS的臨床表現及影像學表現特異性均較低,早期診斷率較低,術前誤診率較高,再次手術情況普遍。本文回顧性分析我院2018年1月—2022年11月收治的3例低級別子宮內膜間質肉瘤患者的臨床及影像學資料,并探討其臨床特征、磁共振成像(MRI)特點及鑒別診斷,旨在提高對此病的認識。

1 病例資料

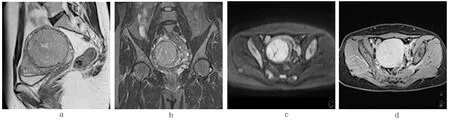

1.1 病例1 42歲。陰道不規則出血2個月,發現盆腔腫物1個月。婦科檢查:子宮如孕4個月大小,質偏硬,活動可,無壓痛。超聲:子宮內膜增厚約1.1cm,子宮后壁偏低回聲腫物,邊界尚清,大小約7.5cm×5.7cm×6.3cm,CDFI:周邊及其內均可見點狀血流信號。盆腔MRI:宮體背側肌層內可見類圓形腫塊影,大小約6.7cm×6.4cm×6.9cm,T1WI呈等信號,T2WI呈稍高信號,DWI病灶上呈明顯高信號,ADC圖信號減低,增強掃描動脈期病灶呈明顯均勻強化,靜脈期及延遲期持續強化,強化程度同于子宮肌層,考慮子宮肌瘤(見圖1a~d)。擬行經腹子宮肌瘤剔除術。術中標本肉眼所見:子宮后壁腫物大小約8cm×9cm×7cm,質軟,糟脆,中間多發小囊性改變,并有水樣液體溢出,剖面未見漩渦狀結構,色黃。標本送檢上級醫院全科會診:子宮間葉源性腫瘤,卵圓形、短梭形細胞呈彌漫片狀分布,細胞輕度異型,核分裂象偶見,未見明確壞死;免疫組化:ER(約90%++),PR(+),Ki67(約3%+),CD10(+),SMA(-),Desmin(+),Calponin(-),p16(-),P53(野生型),診斷為低級別子宮內膜間質肉瘤。初次手術10d后再次行經腹全子宮+雙附件切除術+陰道斷端懸吊術,術后病理無明顯異常。出院后隨訪6個月并復查無明顯異常。

圖1 盆腔MRI

1.2 病例2 45歲。月經量增多4個月,陰道不規則出血2個月。婦科檢查:陰道少量血性分泌物,宮頸輕度糜爛,子宮如孕3個月大小,質軟無壓痛。超聲:子宮宮腔內實性腫塊,邊界欠清,大小約為5.9cm×6.7cm×8.8cm。盆腔MRI:宮腔內可見不規則T1等信號、稍長T2高信號腫物影,DWI上呈高信號,ADC圖信號減低,大小約為6.0cm×6.3cm×7.5cm,病灶向外生長突破宮腔、宮體,增強掃描動脈期顯著強化,靜脈期及延遲期持續不均勻強化,強化程度與子宮肌層相仿,考慮子宮肌瘤?子宮內膜病變?行腹腔鏡子宮肌瘤剔除術。術后病理:低級別子宮內膜間質肉瘤,腫瘤細胞呈梭形、小圓形,細胞異型性不明顯,核分裂不易見,免疫組化:CD10(+),Desmin(-),CD34(+),SMA(+),Vimentin(+),Ki67(約8%+),ER、PR(+)。送外院會診結果為低級別子宮內膜間質肉瘤。9d后再次行經腹全子宮+雙附件切除術+陰道斷端懸吊術,術后病理無明顯異常,隨訪未復發。

1.3 病例3 37歲。月經量增多、經期延長3個月。婦科檢查:宮頸光滑,子宮如孕3個月大小,質中,活動可,無壓痛。腫瘤標記物無明顯異常。超聲:子宮左前壁低回聲腫物,突向漿膜下,大小約為6.3cm×5.7cm×6.1cm,邊界清,有包膜。盆腔MRI:子宮左前壁肌壁間突向漿膜下可見類圓形長T1低信號、T2高低混雜信號影,DWI上呈高信號,ADC信號減低,大小約為6.1cm×5.3cm×5.6cm,邊界清,增強掃描病灶動脈期明顯不均勻強化,靜脈期及延遲期持續強化,強化程度弱于子宮肌層,考慮子宮肌瘤可能。行腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術。術中冰凍結果:不除外子宮內膜間質源性低級別腫瘤,術中冰凍取材有限,待石蠟及免疫組化進一步診斷。與家屬溝通,目前病理不能明確除外子宮惡性腫瘤可能,患者家屬要求保留子宮并簽字。術后病理并送外院會診結果:(子宮結節)低級別子宮內膜間質肉瘤,免疫組化:Ki67(+,約6%),CD10(+),SMA(-),Desmin(-),ER(+),PR(+)。13d后再次行經腹全子宮+雙附件切除術+盆腔淋巴結清掃術,術后病理無明顯異常,隨訪未復發。

2 討論

2.1 病理學特點與臨床特征 ESS是一種罕見的起源于間葉細胞的惡性腫瘤,多數發生于宮腔內,少數發生于子宮外。WHO將子宮內膜間質腫瘤分為4類:子宮內膜間質結節、低級別ESS、高級別ESS及未分化子宮間質肉瘤,目前ESS的發病機制尚不明確,可能與子宮內膜異位癥或者絕經期前后婦女雌激素水平有關[6]。ESS的發病年齡較為廣泛,好發于絕經前后婦女,多發生于40~50歲[6];本研究患者年齡37~45歲,平均年齡41.3歲,與文獻報道相近。ESS臨床表現為陰道不規則流血、月經量增多、經期延長、腹痛、盆腔腫塊等,缺乏特異性,臨床誤診率較高[7];本研究患者具有上述臨床癥狀,與文獻報道相符。ESS診斷主要依靠病理學,免疫組化中較為特征性的表現為CD10、ER、PR及SMA,鄧波兒等[8]認為CD10(+)對診斷低級別ESS具有一定意義;本報道中3例患者免疫組化均有CD10(+),ER、PR(+),2例患者SMA(-),與文獻報道一致。

2.2 MRI表現 ESS的MRI表現特異性較低,筆者總結本病例及文獻報道認為以下幾點較具有特征性:(1)發病部位:依據腫瘤形態學及發生部位可分為宮腔息肉型、肌層浸潤型、肌層腫塊型及腹盆腔腫塊型(或子宮內型、子宮外型),本病例中有2例位于肌壁間,1例位于宮腔內。肌壁間ESS有2種表現,與腫瘤惡性程度及生長方式有關,可表現為位于肌壁間的腫塊,邊界尚清,未破壞正常子宮內膜,此種與肌壁間子宮肌瘤較難鑒別,易誤診;也可表現為子宮肌層浸潤生長的腫塊,邊界模糊,累及子宮內膜、結合帶,有些病灶可沿子宮闊韌帶、血管及淋巴管呈蚯蚓狀向宮外蔓延生長,有文獻報道此種蚯蚓狀生長具有特征性[9]。宮腔內ESS有向外生長突破宮腔、宮體的趨勢,此為ESS較具有特征性的表現,腫塊邊界不清、形態不規則,常造成正常子宮內膜消失、結合帶中斷,甚至浸潤子宮肌層、破壞漿膜,這與ESS的惡性程度高有關。原發性子宮外ESS發病率甚低,發病部位包括雙側附件區、盆腔、腹腔等多部位,如卵巢、子宮直腸陷凹及腸系膜區、大網膜、結腸等,可能與源于子宮內膜異位癥的病灶惡變有關[9]。(2)腫塊性質:ESS腫塊多呈實性或囊實性,少數也可表現為囊性,本病例為實性腫塊,2例T1WI、T2WI信號較為均勻,1例呈高低混雜信號,均未見明顯壞死及囊變。文獻報道低級別ESS出血、壞死及囊變較少見,而高級別ESS多伴有變性,主要由于腫瘤細胞壞死所致,本文結果與此一致[3,5]。(3)腫塊大小:通常體積較大,一般最大徑線多>5cm,本病例瘤體直徑均>5cm,形態呈類圓形,邊界較清。(4)DWI:目前相關研究少,有研究[10]報道ESS的DWI明顯受限,并顯示子宮肉瘤的ADC值顯著低于子宮肌瘤變性,有助于兩者相鑒別,但上述結果還需要后續研究驗證。本病例DWI上均呈高信號,且ADC值顯著降低,與文獻報道相符。(5)增強檢查:ESS強化方式多為漸進性、持續性強化,相關文獻認為ESS動脈期明顯強化,靜脈期及延遲期持續強化,且強化逐漸趨于均勻,可提示ESS診斷[5]。本病例均表現為富血供腫瘤強化特征,強化程度等或弱于正常子宮肌層,與文獻報道相仿。

2.3 鑒別診斷 ESS需與子宮肌瘤變性、子宮腺肌癥、子宮內膜癌等相鑒別。(1)子宮肌瘤變性:ESS術前常被誤診為子宮肌瘤,兩者MRI表現相仿,T2WI結合DWI有助于兩者相鑒別[11]。(2)子宮腺肌癥:MRI上可見病灶內點狀短T1長T2高信號灶,常見子宮肌層彌漫性受累,病灶與周圍組織分界不清。(3)子宮內膜癌:病灶位于子宮內膜,通常直徑較小,形態不規則,信號欠均勻,兩者一般較易鑒別。

總之,ESS發病率低,影像學表現無明顯特異性,術前誤診率較高,本報道3例均誤診為子宮肌瘤,為降低患者二次手術概率,術前影像學的診斷對于臨床制定治療方案具有重要意義,而MRI軟組織分辨率高,能多平面、多參數成像,有助于ESS的術前診斷與鑒別診斷。本研究回顧性分析病例的臨床及病理學特點、MRI表現由此來提高臨床醫生對此病的警惕性。本病例樣本量較小,需待后續大樣本進一步完善研究。