基于Midas的h型抗滑樁數(shù)值模擬研究

羅登品

(廣西河池市公路事業(yè)發(fā)展中心,廣西 河池 547099)

0 引言

近年來,隨著我國基礎設施的大規(guī)模建設,邊坡治理工程增多。h型抗滑樁因具有自身結(jié)構(gòu)剛度大、抵抗滑坡推力能力強、治理邊坡效果顯著等優(yōu)點,在邊坡治理中得到廣泛應用。為此,眾多學者們對h型抗滑樁進行了大量的研究。管永偉[1]利用數(shù)值模擬技術(shù),對h型抗滑樁治理邊坡工程進行了研究,結(jié)果表明:h型抗滑樁前后排樁在結(jié)構(gòu)上具有較好的協(xié)同作用,且數(shù)值模擬結(jié)果與實際工程效果相近。王晨濤等[2]利用理論分析與現(xiàn)場監(jiān)測相結(jié)合的方法,對h型抗滑樁的分析方法及其在邊坡治理中的應用進行了研究,結(jié)果表明:提出的理論分析方法與實測值基本吻合,且邊坡經(jīng)h型抗滑樁支護后,邊坡位移顯著減小。顧博凱[3]利用Midas GTS軟件,對h型抗滑樁支護開挖邊坡進行了數(shù)值模擬研究,結(jié)果表明:經(jīng)h型抗滑樁支護后,邊坡的位移均在合理的范圍內(nèi),邊坡穩(wěn)定性顯著提升。劉松等[4]利用數(shù)值模擬技術(shù),建立h型抗滑樁支護邊坡模型,對h型抗滑樁的內(nèi)力與坡體治理效果進行了研究,結(jié)果表明:h型抗滑樁在治理坡面不能防護的邊坡時,治理效果顯著。趙玉博等[5]利用FLAC 3D軟件,分別對單樁與h型抗滑樁的滑坡治理效果進行了研究,結(jié)果表明:與單樁相比,h型抗滑樁在限制坡體位移方面表現(xiàn)更顯著,滑坡治理效果更佳。何志俊[6]利用數(shù)值模擬技術(shù),對h型抗滑樁優(yōu)化設計進行了研究,結(jié)果表明:臂段長度及錨固深度的合理尺寸分別為15 m和13 m。

以上研究從多個方面對h型抗滑樁進行了深入分析,然而只是針對h型抗滑樁某些特征的研究,如只針對樁身位移或只針對限制邊坡位移等。關(guān)于h型抗滑樁完整數(shù)值模擬的研究,應包含h型抗滑樁的樁身位移、樁身內(nèi)力以及邊坡治理效果的分析。基于此,本文結(jié)合廣西南寧市某具體公路邊坡治理工程,利用Midas軟件,建立h型抗滑樁治理邊坡模型,對h型抗滑樁的樁身位移、樁身內(nèi)力以及邊坡治理效果進行數(shù)值模擬研究,研究成果可為治理類似邊坡時h型抗滑樁的選用提供參考。

1 工程概況

該公路邊坡工程位于廣西南寧市,邊坡地形地貌為構(gòu)造侵蝕-剝蝕中低山,自然坡度為20°~35°。坡頂植被較為發(fā)育,以灌木為主,夾雜少量草、小喬木。邊坡上部土層為風化土,分布于坡體及坡頂表層,黃褐色-紅褐色,可塑狀,層厚度為4~17 m;中部為風化巖,全場地分布,灰黃色-青灰色,巖石組織結(jié)構(gòu)大部分破壞,礦物成分顯著變化,巖芯多呈碎塊,頁理十分發(fā)育,層厚度為21~45 m,礦物成分顯著變化,但仍能分辨其原始結(jié)構(gòu);風化土與風化巖局部接觸區(qū)域有軟弱夾層,夾層為黑色,層狀、薄層狀構(gòu)造,由炭質(zhì)及泥質(zhì)構(gòu)成,含碳量高,質(zhì)地極軟,鉆進快,最大層厚為8.5 m;下部為軟巖,全場地分布,青灰色,細粒結(jié)構(gòu),薄層狀構(gòu)造,絲絹光澤,主要由泥質(zhì)、鈣質(zhì)組成,可見少量方解石細脈,頁理清晰,節(jié)理、裂隙較發(fā)育,巖芯多呈短柱狀、餅狀。經(jīng)現(xiàn)場勘測與滑坡推力計算分析得,該滑坡為大推力滑坡,工程人員決定采用正放h型抗滑樁進行治理。正放h型抗滑樁設置在坡腳附近,且后排樁樁身緊靠軟弱夾層右邊界,邊坡最危險截面如圖1所示。

圖1 邊坡最危險截面圖

h型抗滑樁混凝土強度等級為C30,抗滑樁前排樁樁長為20 m、后排樁樁長為28 m,樁身截面尺寸與連梁截面尺寸均為2 m×3 m,連梁長度為6 m。抗滑樁前后排樁樁底水平高度相同,連梁水平,連梁左端與前排樁樁頂連接,連梁右端與后排樁埋深8 m位置處連接,h型抗滑樁與巖土體物理力學參數(shù)如表1所示。

表1 h型抗滑樁與巖土體物理力學參數(shù)表

2 有限元模型的建立

本文采用Midas GTS軟件,建立h型抗滑樁支護邊坡模型。其中,邊坡巖土體材料選用摩爾-庫侖(Mohr-Coulomb)本構(gòu)模型,按2D平面應變考慮;h型抗滑樁材料選用線彈性本構(gòu)模型,按1D植入式梁單元考慮。模型左邊界高為93 m,長度為171 m,右邊界高為38 m。為保證計算結(jié)果的準確性,模型以單元尺寸為2 m進行網(wǎng)格劃分。考慮到抗滑樁與巖土體不同屬性單元之間接觸的受力均勻問題,在抗滑樁與巖土體接觸處共用單元節(jié)點。抗滑樁連梁與前后排樁的連接均為剛性連接,能夠保證同時傳遞彎矩與剪力。有限元模型如圖2所示。

圖2 有限元模型圖

3 數(shù)值模擬結(jié)果分析

通過有限元軟件運算求解,得出h型抗滑樁的樁身位移、樁身彎矩、樁身剪力、樁身軸力、邊坡治理效果,并依次對各種結(jié)果進行分析。

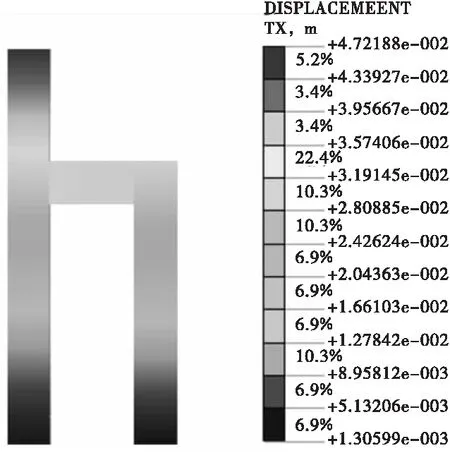

3.1 h型抗滑樁樁身位移分析

h型抗滑樁的樁身位移圖如圖3所示。由圖3可知,h型抗滑樁樁身最大位移發(fā)生在后排樁樁頂,樁頂最大位移為4.7 cm,滿足規(guī)范要求的樁頂最大位移不大于自由段的1/100且≤10 cm的要求;正放h型抗滑樁的前排樁與后排樁樁身位移均隨埋深的增加而減小,且后排樁在連梁連接位置處,樁身位移顯著減小;埋深在連梁位置以下時,h型抗滑樁的前排樁與后排樁樁身位移基本相同;由于軸向變形很小,連梁各位置的位移基本相同,位移為3.2 cm附近;在各自錨固深度處,正放h型抗滑樁的前排樁與后排樁的樁身位移均較小,這與錨固段巖層的巖土體性質(zhì)相關(guān)。

圖3 正放h型抗滑樁的樁身位移云圖

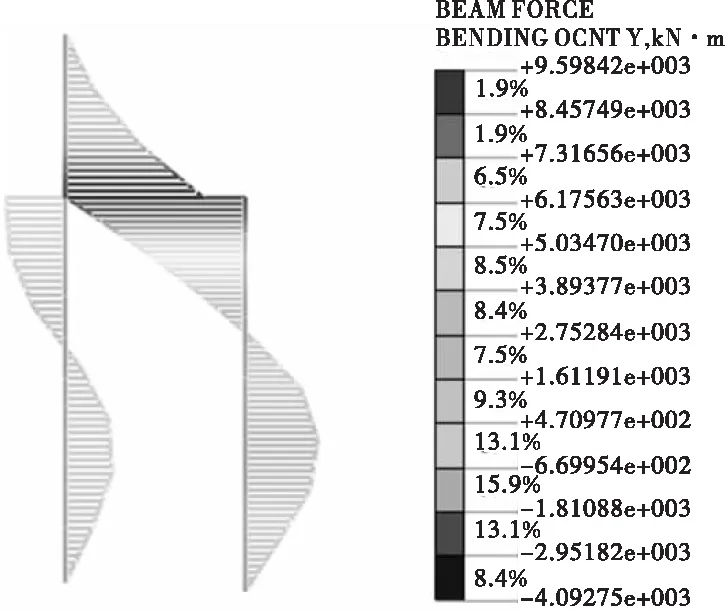

3.2 h型抗滑樁樁身彎矩分析

h型抗滑樁的樁身彎矩圖如圖4所示。由圖4可知,h型抗滑樁前排樁的樁身最大彎矩出現(xiàn)在樁頂,前排樁最大彎矩為9.6 kN·m;前排樁樁身彎矩為零的位置有一處,彎矩為0的位置距前排樁樁頂7.9 m;正放h型抗滑樁后排樁的樁身最大彎矩出現(xiàn)在其埋深為8 m位置處,后排樁樁身最大彎矩為4.1 kN·m;在埋深0~8 m范圍內(nèi),后排樁彎矩隨埋深的增加而增加;在與連梁連接位置處,后排樁樁身彎矩發(fā)生突變;后排樁樁身彎矩為0的位置有兩處,兩處彎矩為0的位置分別距后排樁樁頂8 m與15 m;h型抗滑樁整體的樁身最大負彎矩出現(xiàn)在后排樁上;深度在與連梁連接的位置下時,h型抗滑樁的前排樁與后排樁的樁身彎矩分布形式基本相同,均為類半“S”形式分布。

圖4 正放h型抗滑樁的樁身彎矩云圖

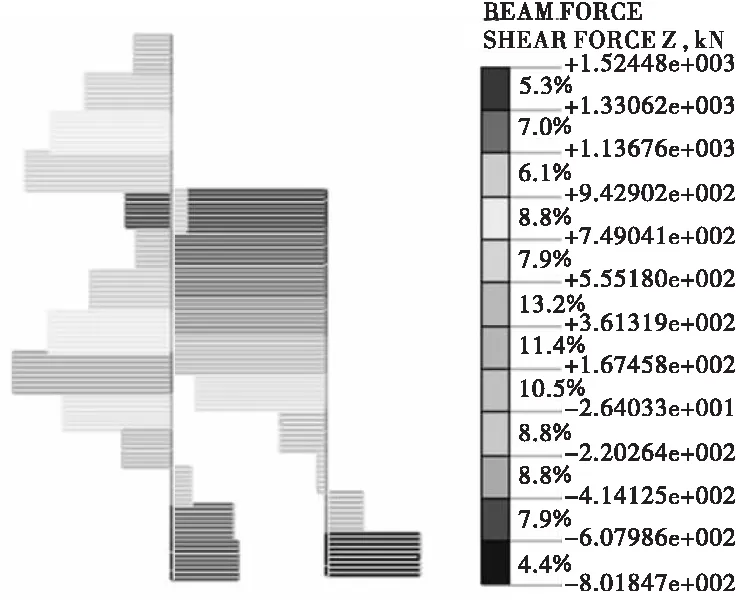

3.3 h型抗滑樁樁身剪力分析

h型抗滑樁的樁身剪力圖如圖5所示。由圖5可知,h型抗滑樁前排樁的樁身最大剪力出現(xiàn)在其樁頂處,前排樁樁身最大剪力為1.5 kN;前排樁樁身剪力為0的位置有一處,剪力為0的位置距前排樁樁頂16 m;h型抗滑樁后排樁的樁身最大剪力出現(xiàn)在其埋深為18 m位置處,后排樁樁身最大剪力為1.1 kN;在與連梁連接位置處,后排樁樁身剪力發(fā)生突變;后排樁樁身剪力為0的位置有3處,剪力為0的位置分別距后排樁樁頂8 m、10 m、22 m,h型抗滑樁整體的樁身最大正剪力與樁身最大負剪力均出現(xiàn)在前排樁上;從整體上看,h型抗滑樁的前排樁與后排樁的樁身剪力分布形式差異明顯,前排樁剪力呈現(xiàn)先減小、后反向增大的形式。

圖5 h型抗滑樁的樁身剪力云圖

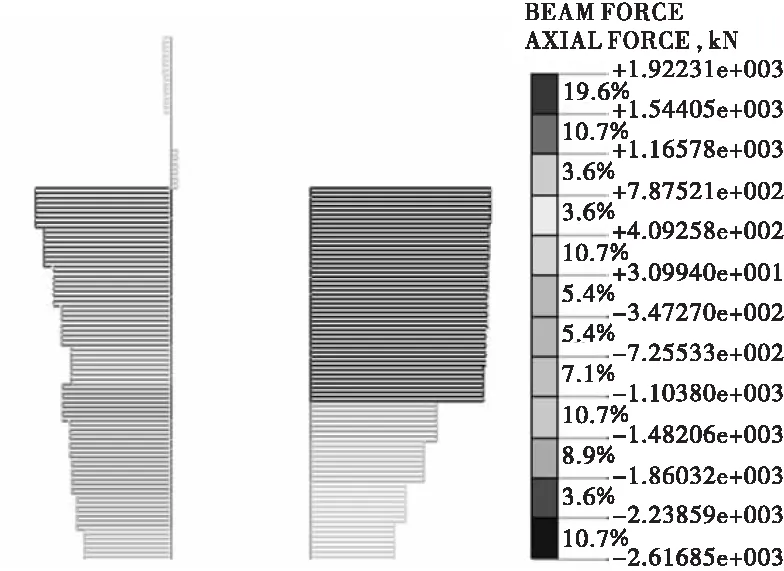

3.4 h型抗滑樁樁身軸力分析

h型抗滑樁的樁身軸力圖如圖6所示。由圖6可知,前排樁的樁身最大軸力出現(xiàn)在樁頂處,樁身最大軸力為2.6 kN;從樁頂至樁底,抗滑樁前排樁樁身始終受壓,前排樁樁身軸力整體上逐漸減小;后排樁的樁身最大軸力出現(xiàn)在其埋深為8 m位置處,后排樁樁身最大軸力為1.9 kN;在后排樁埋深0~8 m范圍內(nèi),樁身軸力很小,軸力≤0.04 kN;在與連梁連接位置處,后排樁樁身軸力發(fā)生突變,樁身由受壓變?yōu)槭芾?在后排樁埋深8~28 m范圍內(nèi),樁身軸力整體上保持逐漸減小的趨勢;在樁身錨固段范圍內(nèi),正放h型抗滑樁的前排樁與后排樁的樁身軸力均明顯較抗滑段更小。

圖6 h型抗滑樁的樁身軸力云圖

3.5 邊坡治理效果分析

天然工況下與h型抗滑樁支護工況下邊坡有效塑性應變云圖如圖7所示。由圖7(a)可知,天然工況下邊坡最大有效塑性應變?yōu)?.22,最大有效塑性應變發(fā)生在軟弱夾層區(qū)域;塑性應變區(qū)域主要集中于軟弱夾層以及風化土與風化巖接觸區(qū)域,從坡頂至坡腳,邊坡有效塑性應變呈現(xiàn)先增大再減小的趨勢。由圖7(b)可知,h型抗滑樁支護工況下,邊坡最大有效塑性應變?yōu)?.01,最大有效塑性應變?nèi)园l(fā)生在軟弱夾層區(qū)域,有效塑性應變明顯的區(qū)域較小。綜合圖7(a)、(b)可知,經(jīng)正放h型抗滑樁支護后,邊坡有效塑性區(qū)域被阻斷,邊坡有效塑性應變明顯減小。

(a)天然工況

不同工況下邊坡最大總位移與穩(wěn)定安全系數(shù)如后頁表2所示。由表2可知,天然工況下,邊坡最大總位移達37 mm,邊坡穩(wěn)定安全系數(shù)僅為1.03,邊坡處于極不穩(wěn)定狀態(tài);h型抗滑樁支護工況下,邊坡最大總位移為7 mm,較天然工況下減小了81.1%,邊坡穩(wěn)定安全系數(shù)為1.38,較天然工況下提升了25.4%。

表2 不同工況下邊坡最大總位移與穩(wěn)定安全系數(shù)表

綜上所述,h型抗滑樁的樁身位移能較好地滿足規(guī)范的要求;由于連梁的存在,使前后排樁能形成空間整體結(jié)構(gòu),進而使h型抗滑樁的樁身彎矩分布較為均勻;前排樁與后排樁樁身剪力分布形式基本相同;同水平高度處,h型抗滑樁前排樁樁身軸力與后排樁樁身軸力方向相反;經(jīng)h型抗滑樁支護后,邊坡總位移顯著減小,邊坡穩(wěn)定安全系數(shù)顯著提升,邊坡治理效果較優(yōu)。

4 結(jié)語

本文基于Midas GTS軟件,建立h型抗滑樁治理公路邊坡的模型,進而對正放h型抗滑樁的樁身位移、樁身內(nèi)力以及邊坡治理效果進行了全面的分析,可以得出如下結(jié)論:

(1)針對此邊坡治理工程,h型抗滑樁樁頂最大位移為4.7 cm,滿足規(guī)范要求。

(2)h型抗滑樁中,連梁起到協(xié)調(diào)樁身內(nèi)力的作用,使樁身內(nèi)力分布更加均勻,更加充分發(fā)揮前后排樁的整體抗滑作用。

(3)采用h型抗滑樁支護后,邊坡總位移減小了81.1%,邊坡穩(wěn)定安全系數(shù)提升了25.4%,邊坡治理效果顯著。