降雨條件下復雜地質邊坡穩定性動態分析

蔡益豐,李志寬,沈朱斌

(浙江工業大學 土木工程學院 杭州市 310014)

0 引言

人類工程活動是最常見影響邊坡穩定性的因素之一,因邊坡工程的不確定性和復雜性,導致邊坡穩定性難以準確把握,一直是工程界關注的熱點問題。

因極限平衡法計算簡單,物理意義明確,近些年來使用較多。韋樓等[1]運用BISHOP和JANBU極限平衡法結合某實際工程,分析高邊坡加固前后兩種方法的不同結果,通過對比,BISHOP法得到的安全系數要比JANBU法得到的高;董利軍[2]采用基于M-C準則的簡化BISHOP法對某公路大橋的兩個邊坡進行了三種工況(天然工況、飽水工況和飽水加地震工況)的穩定性分析,為邊坡的支護設計提供了合理的依據和參考;馬歡等[3]采用Geo-Studio軟件中的極限平衡法分析了庫水位變化、降雨及其共同作用等工況下邊坡穩定性變化規律。王康三等[4]運用SLIDE軟件并分別采用BISHOP法、JANBU法、FELLENIUS法以及SPENCER法對云南某輸水隧洞洞口邊坡在正常、暴雨、地震工況下進行穩定性分析。

SLIDE軟件自帶極限平衡法,能夠快速地進行動態分析模擬,蘊含工程設計的實用性強。因此,文章將運用SLIDE軟件對四川某工程隧洞口邊坡進行穩定性分析。

1 工程背景

研究區位于四川盆地東南部川東平行嶺谷中的璧山向斜槽谷內,為丘陵地貌,區內地形以侵蝕剝蝕地形為主,長江邊為堆積地形。出水塔處為斜坡地形,地面高程250.0~301.0m,地形坡度25°~35°。隧洞口邊坡設計采用放坡明挖,共設置5級馬道,馬道高程分別為293m、281m、269m、257m、248.4m,高程257m,初級馬道寬8m,其余馬道寬2m。邊坡開挖坡比1∶1。

隧洞口基面高程240.0m,隧洞口及出水塔開挖將形成54~60m的高邊坡,為巖質邊坡,局部邊坡殘留覆蓋層,為崩坡積的粉質粘土夾碎塊石,厚約2~2.6m,土質邊坡穩定性較差。基巖為侏羅系遂寧組紫紅色、磚紅色泥巖、泥質粉砂巖夾薄層粉砂巖、砂巖,強風化層厚約1.5~3.0m,以下巖石弱風化,巖層近水平,地下水位埋深一般9.8~19.2m,巖質邊坡穩定性較好。但泥巖、泥質粉砂巖存在抗風化能力弱,具有易失水干裂、遇水軟化的特點,影響邊坡穩定性。因此,隧洞口邊坡開挖存在邊坡穩定問題。

2 參數確定

研究區露出地層主要為侏羅系上統遂寧組及第四系巖性,具體如下:

(1)崩坡積

為褐紅色碎塊石土、粉質粘土夾碎石,碎塊石粒徑多2~15cm,含量約30%~60%,厚度一般13m,局部可達4~5m,主要分布于山丘坡腳。

(2)Ⅱ級階地

Ⅱ級階地為基座階地,主要為卵礫石夾土中密~密實,卵石粒徑多2~10cm,少量直徑約15cm,含量約60%,厚度一般5~16m,局部可達22.1m。主要分布于出水隧洞邊坡。

計算所需的地層參數綜合室內試驗、現場標準貫入試驗結果并結合國家相關規范參數確定。已知天然含水率和飽和含水率,根據含水率的變化,按照劉明揚等[5]推導的公式確定得到降雨后的c、φ值。具體邊坡物理力學參數見表1。

表1 邊坡巖土體物理力學參數

3 模型選擇

3.1 SLIDE建模及分析方法

該邊坡由抗風化能力弱的泥巖、泥質粉砂巖組成,具有易失水干裂、遇水軟化的特點,隧洞口邊坡開挖存在穩定問題。選取該邊坡的地質剖面,利用SLIDE軟件建立二維模型。

第1層為強風化砂巖,厚度為2~5m;第2層為弱風化泥質粉砂巖,厚度為3~7.5m;第3層為弱風化砂巖,厚度為9~12m;第4層為微風化砂巖,厚度為11m左右;第5層為微風化以及弱風化泥巖和砂巖的互層,巖質較好且泥巖占比較大,c、φ值采用泥巖數值計算。

SLIDE軟件對邊坡安全系數的計算已經比較成熟,采用mohr-coulomb強度準則,計算方式為極限平衡理論。

力矩平衡:

(1)

力平衡:

(2)

式中:c′為有效粘聚力;φ′為有效內摩擦角;μ為孔隙水壓力;N為基底法向應力;D為線荷載;β,R,ω為幾何參數;α為基底傾角。

對比天然和降雨狀態下邊坡穩定性變化,分析得出更合理更經濟的坡率。

降雨對邊坡力學參數的弱化規律參考劉明揚等[5]推導的公式:

c=c0x-0.089(x2-5.93x+12.56)

(3)

(4)

3.2 計算模型

3.2.1初步設計下的計算模型

計算滑動面呈圓弧形,采用簡化BISHOP法對模型計算分析,并利用JANBU修正法以及SPENCER法進行比較。按照初步設計開挖的要求,運算結果得到天然狀態下安全系數見圖1。

圖1 初設計天然狀態下計算結果

此邊坡天然狀態下安全系數最小值由JANBU修正法得到為1.004,且安全系數小于2的面主要集中在坡頂。邊坡整體處于基本穩定狀態,無滑坡危險。

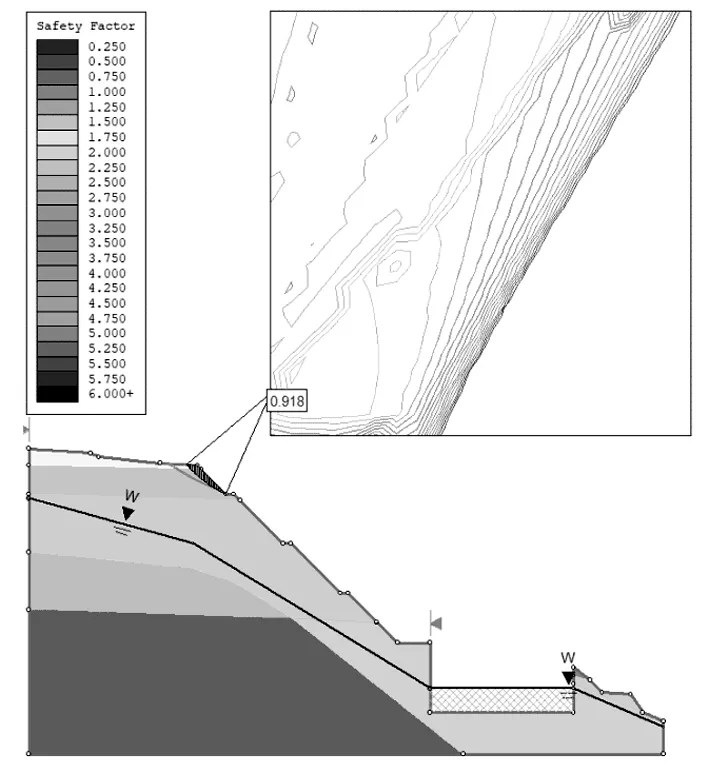

降雨飽和狀態下的邊坡安全系數見圖2。

圖2 初設計飽和狀態下計算結果

由計算結果可知,安全系數最小值由JANBU修正法得到為0.918,強風化砂巖層以及弱風化泥質粉砂巖層將發生滑移,長約15m、高約7m的坡體可能發生滑動,將嚴重影響施工人員的安全以及施工進展。隨著雨水入滲,各巖層達到飽和狀態,粘聚力下降,邊坡穩定性下降,導致滑坡。上部巖土體存在滑移危險,下部巖土體較穩定,可放緩上部開挖比例,加大下部開挖比例,通過優化開挖比例減小開挖方量,同時提高邊坡的穩定性。

3.2.2優化坡率后的計算模型

根據現場巖石試驗成果,坡率建議值見表2。

表2 巖(土)體開挖坡比建議值

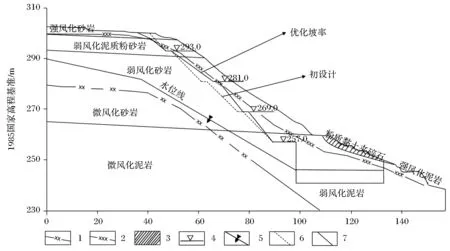

根據表2的要求,取強風化砂巖層開挖坡比為1∶2,弱風化泥質粉砂巖層開挖坡比為1∶1.25,弱風化砂巖層為1:0.8。優化坡率后的剖面圖見圖3。

注:1.巖性邊界線,弱風化上限;2.巖性邊界線,微風化下限;3.粉質粘土夾碎石;4.海拔標注;5.水位線;6.初設計邊坡開挖線;7.優化后邊坡開挖線。圖3 優化后邊坡剖面圖對比

重新建立模型后進行計算,得到降雨飽和狀態下的邊坡穩定性見圖4。

圖4 優化后邊坡降雨飽和狀態下計算結果

計算得到邊坡最小的安全系數為1.137,邊坡在降雨飽和狀態下開挖也將處于穩定狀態,且優化后的邊坡穩定性高于優化前天然狀態下的邊坡穩定性。

4 結果分析

4.1 極限平衡計算分析

隧洞口開挖后,將在仰坡形成高約54~60m的高邊坡,為巖質邊坡,水平層狀坡,局部邊坡殘留覆蓋層,為崩坡積的粉質粘土夾碎塊石,厚約0.6~2.6m,土質邊坡穩定性較差,降雨后發生災害概率極大。基巖為侏羅系遂寧組砂巖、粉細砂巖夾泥巖、泥質粉砂巖,強風化層厚約1.5~3m,以下巖石弱風化。極限平衡分析方法計算結果見表3。

表3 極限平衡分析方法計算結果統計

使用極限平衡分析方法對開挖邊坡進行穩定性分析,對比三種工況對應的穩定性數據,在強降雨作用下,從天然狀態轉化為飽和狀態,結合非飽和抗剪

強度理論得到基質吸力的降低直接導致材料抗剪強度的降低;降雨入滲導致巖土體內部含水量增加,坡體吸水造成重量增加,間接促進滑體向下發生滑動;邊坡各層巖土體的力學參數受粒徑分布、孔隙比、顆粒幾何形態及含水量等各種因素影響,含水量的增加促使顆粒內部發生滑動和錯動,導致黏聚力和內摩擦角的降低和減小,使得在坡率為1:1的開挖過程中上部巖土體發生滑移,導致邊坡失穩。

4.2 邊坡治理建議

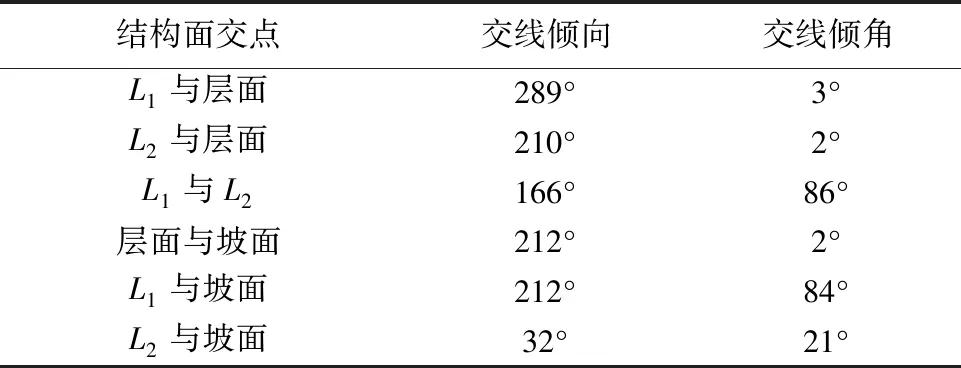

根據圖5分析得知,仰坡為水平層狀巖質邊坡,層面外傾不利于邊坡穩定;兩組結構面裂隙L1、裂隙L2內傾,對邊坡穩定有利;裂隙L1與裂隙L2的交線、巖層面與裂隙L2的交線傾向與坡面相反,對邊坡穩定有利;但巖層面與裂隙L1、巖層面與裂隙L2的交線傾向坡外,傾角分別為3°、2°裂隙組合線切割邊坡,形成外傾楔形體但由于交線傾角較小,總體穩定性較好,與計算分析結果相吻合。要素統計結果見表4、表5。

圖5 隧洞口仰坡邊坡赤平投影圖

表4 隧洞口邊坡產狀要素統計表

表5 隧洞口邊坡結構面間的交線產狀要素

邊坡現狀穩定性較好,邊坡開挖時應清除邊坡周邊零星分布的崩坡積土層,巖質邊坡總體穩定性較好,坡面局部偶有掉塊,建議開挖后及時加強支護。泥巖、泥質粉砂巖存在抗風化能力弱,影響邊坡穩定性,建議放緩上部巖土體坡率,并加大下部巖土體的坡率,并做好邊坡穩定監測工作。

研究巖層面與裂隙L1、巖層面與裂隙L2的交線傾向坡外,傾角分別為3°、2°裂隙組合線切割邊坡,形成外傾楔形體,由于交線傾角較小,總體穩定性較好,偶有小楔形體局部掉塊,建議加強防護。

5 結論

SLIDE軟件使用的極限平衡理論能夠較直觀地顯示邊坡穩定性系數及對應的危險滑動面,通過比對分析簡化BISHOP法、JANBU修正法、SPENCER計算結果,得到準確的邊坡安全系數。

(1)邊坡在相同工況下,對比三種分析方法,驗證了JANBU修正法得到的穩定性系數是最小的。

(2)在飽和工況下,邊坡潛在災害區在雨水入滲巖土體吸水飽和,土體物理力學性質降低,誘發滑移,邊坡發生失穩的可能性極大,建議優化邊坡放坡開挖比例。

(3)治理后,邊坡穩定性系數有了顯著提升,也增加了開挖的經濟效益。