基于生態系統格局變化的貴州生態修復策略研究

趙 蔓 陳信宏

(1.貴州地礦基礎工程有限公司,貴陽 550001;2.貴州大學資源與環境學院,貴陽 550001)

建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計。深入踐行習近平生態文明思想,在新形勢下推動國土空間生態修復,科學推進國土空間生態修復工作,實現可持續發展目標、構筑生態文明新格局、建設美麗中國,對構建人與自然生命共同體具有重大的理論價值和現實意義[1]。

1 貴州生態系統格局分布與主要變化特征

以城市化發展和基礎設施建設為代表的人類活動正在快速而深刻地改變著生態系統格局[2],并導致不同尺度上生態系統服務功能變化。

1.1 貴州生態系統格局分布

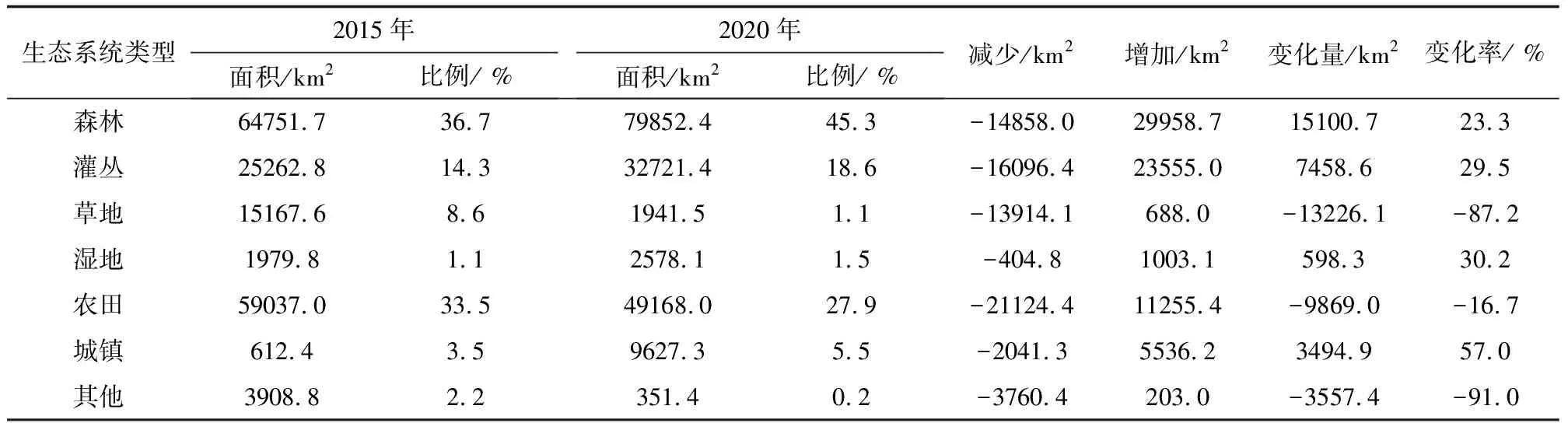

全省生態系統類型復雜多樣,空間差異大。生態系統分為森林、灌叢、草地、濕地、農田、城鎮等六大類生態系統。森林、農田、灌叢是我省主要生態系統類型。全省六大類生態系統中,森林、農田、灌叢面積之和占全省陸地總面積的91.8%。其中,森林是我省面積最大的生態系統類型,達79852.4 km2,占全省陸地總面積的45.3%;其次為農田、灌叢和城鎮,分別占全省陸地總面積的27.9%、18.6%和5.5%。

1.2 全省生態格局主要變化趨勢

為了在統一尺度、統一標準下得到相對一致的結論,此次生態系統格局與變化研究統一使用土地基礎數據(2015 年度土地變更調查成果、2020 年第三次全國國土調查數據)。2015至2020年間,從變化量來看(表1),在各生態系統中(其他除外),森林、灌叢、濕地和城鎮生態系統面積增加,草地、農田生態系統面積減少。草地生態系統面積下降幅度最大,減少了87.2 %;城鎮生態系統面積增幅最大,增長了57.0 %;其次,濕地和灌叢變化幅度也較大,變化率分別為30.2 %、29.5 %。全省共有72199.3平方千米的生態系統面積發生了變化。

表1 貴州省各類生態系統類型轉移矩陣(2015-2020年)

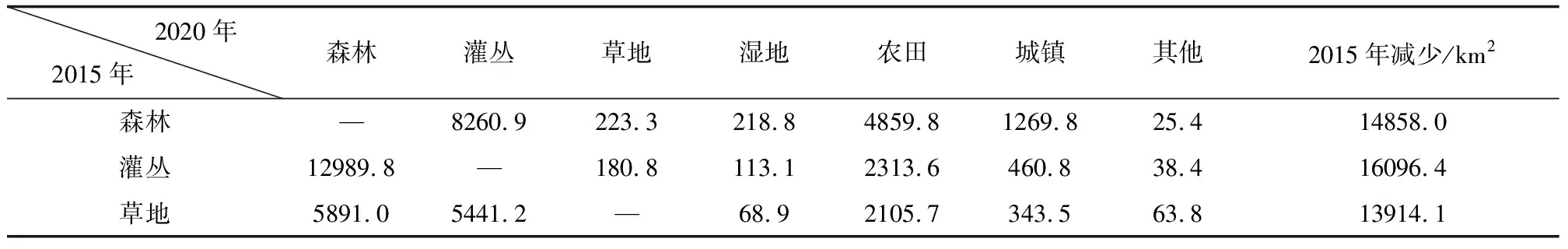

從貴州省生態系統轉移矩陣來看(表1),五年間,轉移面積占主導趨勢的主要是灌叢和農田轉換為森林,轉移面積分別為12989.8 km2、9700.5 km2,分別占全省總變化面積的18.0 %、13.4%;其次主要是森林轉變為灌叢、農田轉變灌叢的面積,占貴州省總變化面積的11.4 %和10.4%。另外,五年間草地生態系統轉換為森林、灌叢的面積也較多,分別占貴州省總變化面積的8.2%和7.5%。

2 生態系統格局變化主要驅動力分析

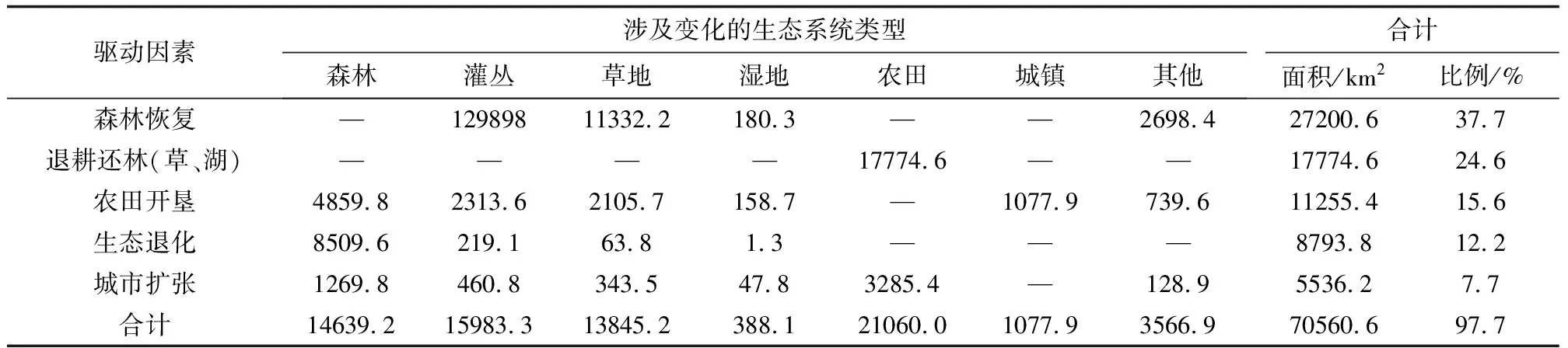

生態系統格局變化影響有正向的,也有負向的。2015—2020年間,糧食安全保障任務重、城鎮化進程加快、資源開發力度大及自然環境變化是影響生態系統格局變化的主要因素。這五年也是我省生態保護與建設投入較大的時期,對生態環境改善發揮積極的作用。森林恢復、退耕還林(草、湖)、農田開墾、生態退化及城市擴張導致的生態系統變化占全省生態系統變化面積的97.7%(表2)。

表2 貴州省各類生態系統流向表(2015—2020年)

通過各類生態系統流向表,各生態系統之間發生了不同程度的相互轉化。總體看來,全省生態系統往好的方向變化,森林恢復、退耕還林(草、湖)是全省生態系統構成與格局變化的主要因素。森林恢復、退耕還林(草、湖)面積占全省生態系統變化總面積62.3%(表3)。

表3 全省生態系統構成與格局變化主要驅動因素(2015—2020年)

2.1 自然環境

2.1.1 氣候因素

貴州省年均溫呈上升趨勢且有顯著的區域差異,畢節市、六盤水市、黔西南州為氣溫顯著上升區;貴陽、黔南州北部氣溫上升緩慢;年均降水量呈下降趨勢,呈現自東向西逐步減少趨勢;年均降水量與年均溫的變化趨勢相反。年均降水量的變化速率表現為東快西緩,而年均溫表現為西快東緩;畢節市、六盤水市、安順市、黔西南州等地區年均氣溫增長較大,年均降水量變化較小,尤其是畢節市的西部年均氣溫變化最大,而年均降水變化最小。在貴州省境內,氣溫的升高和降雨量的減少都是對生態系統變化有較大影響[3-4]。

2.1.2 自然災害

貴州省特殊的地形地貌特征,極端天氣導致自然災害頻發,對生態環境造成巨大損失[5-6]。極端天氣和自然災害也是導致局部生態系統破壞和質量降低的主要因素,致使全省局部地區自然生態系統受到影響。全省每年都有不同程度的自然災害發生。如2020年上半年貴州全省自然災害以洪澇、風雹災害為主,低溫冷凍、地質災害等也有不同程度發生,遵義、銅仁、黔南、黔東南等市(州)災情相對較重。

2.1.3 自然生長和恢復

生態環境保護力度加大,植被自然生長、修復能力增強。據分析,五年間,全省有27200.6 km2灌叢、草地等植被自然生長為森林植被。除了人工植樹造林使植被覆蓋度增加外,也是生態系統的自然生長和恢復的結果。

2.2 人類活動

2.2.1 植樹造林和生態修復

全省植樹造林和生態修復面積持續增加,森林生態系統質量和森林覆蓋率不斷提升[7]。圍繞石漠化治理,全省重點以天然林保護、退耕還林、重點防護林等林業重點工程為依托,累計完成營造林面積232萬公頃,森林撫育200 萬公頃,低效林改造40 萬公頃。近年來,省自然資源部門先后開展實施了長江經濟帶烏江、赤水河兩岸10公里范圍內廢棄露天礦山生態修復、烏蒙山區山水林田湖草生態保護修復試點工程礦山生態修復、礦山治禿行動等工程。截至2020年6月,已完成礦山地質環境治理面積64.9 km2。

2.2.2 農村產業結構調整

近幾年,農業農村部門積極推進農業產業結構調整,因地制宜發展經果林,大力發展林下經濟。籽粒玉米種植面積大幅調減,經濟作物種植面積大幅增加。

2.2.3 城市擴張和工程建設

2020年,全省城市建設、交通建設和礦業工程開發等使局部地區生態系統遭到破壞[8]。2020年全省新增建設用地3494.9 km2,森林、草地、農田被大面積占用,局部地區自然生態系統遭到破壞,生態質量降低,生態功能一定程度受損。

2.3 生態保護政策

五年間,自然保護區建設、天然林保護、退耕還林還草等生態保護與重大工程建設的實施,對遏制全省生態系統退化發揮了積極的作用。2015年和2018年,貴州分別出臺《綠色貴州建設三年行動計劃(2015-2017年)》和《生態優先綠色發展森林擴面提質增效三年行動計劃(2018-2020年)》,明確以宜林荒山造林、新一輪退耕還林還草為抓手,將符合政策條件的25度以上坡耕地全部實施退耕還林還草。五年間,農田生態系統呈現明顯遞減趨勢,共有17774.6 km2農田轉變為森林、灌叢、草地和濕地。

3 貴州生態修復存在主要短板

3.1 認識不足、重視不夠

縣級職能部門對山水林田湖草沙一體化保護和修復的系統性、科學性認識不到位,還停留在以往較為單一的修復目標上,項目組織實施過程中,對工程修復目標、內容、措施等考慮不全面, 導致部分項目實施后未能達到整體修復、系統治理的目標。

3.2 管理松散、統籌不夠

部分山水林田湖草沙一體化保護和修復項目缺乏頂層設計和專職領導機構,生態保護修復工作主要以區(縣)為單位進行實施,各區(縣)之間統籌力度不夠、協調溝通不足,各類工程項目缺乏系統性、整體性考慮,導致在項目設計和組織實施過程中存在各自為陣的狀況,整體項目與各修復單元、子項目之間協調性不強、關聯度不高,分散、分片、分類管理問題嚴重存在。

3.3 規范缺失、標準不一

標準體系建設是統一行使生態保護修復的基礎性工作。從國家層面,我國現行山水林田湖草沙生態保護修復有關標準多達350多項,存在標準體系不統一、內容交叉重復、協調性差、發布時間長、關鍵標準缺少等問題。從項目層面,部分山水林田湖草沙生態保護修復項目在實施之前,沒有系統梳理和制定本項目技術、管理、運營、驗收、監測、督導、評估等系列規范和標準,致使項目實施隨意性強,治理效果不佳。

3.4 投入不足、引力不夠

項目雖有中央、省級資金支持,但多數資金仍需地方政府整合匹配,而地方財政面臨著負擔重、資金短缺、歸集和專項管理難度大等問題,加之社會資本引入不夠、參與不足,且存在部分項目套用國家專項資金等現象,致使生態保護修復效果不好,遺留問題多,修復任務重、資金壓力大、財政資金績效難以達標成為生態保護修復工程中的突出矛盾。

3.5 機制不活、效果不顯

管理體制“條塊分割”,產業發展缺乏協同機制。中央和地方需求、各部門利益的不同、目標導向和技術規范的差異,以及公眾參與程度的不平衡、不充分等原因,生態保護修復的生態系統綜合管理體系存在滯后和缺位的現象,尤其容易造成人為割裂生態要素之間有機聯系的后果,不利于生態系統的整體保護修復。

4 貴州生態修復主要策略

在貴州省取得的生態保護修復工作經驗基礎上,堅持節約優先、保護優先、自然恢復為主的方針,貴州生態修復主要策略建議如下。

4.1 轉變生態保護觀念,堅持保護優先、自然恢復

實踐表明,人工生態系統的服務功能與生態效益遠低于自然生態系統。在生態保護與建設中,應堅持順應自然、保護自然的生態保護理念。生態保護與管理以增強生態系統服務功能、提高生態系統提供產品和服務的能力為目標,堅持保護優先,自然恢復為主的方針,對人工造林種草等生態建設工程要進行科學論證和限制[9],宜林則林、宜草則草、宜荒則荒,促進自然恢復。

4.2 優化生態保護區域布局,提升生態系統服務能力

依據《國家生態功能區劃》、《貴州省生態功能區劃》、《國家主體功能規劃》和《貴州省主體功能規劃》,明確生態保護目標和任務,科學劃定生態保護區域范圍,優化生態保護區域布局,做好主要生態功能保護規劃,保護野生動植物生物多樣性生境,提高“兩江”流域水源涵養功能,有效治理水土流失[10]和石漠化生態環境問題[11],切實提高生態系統服務能力。針對貴州地區差異大的特點,根據生態格局、生態環境質量、生態服務功能、生態系統問題等特點進行生態環境分區保護,因地制宜地實施生態環境保護戰略。

4.3 嚴守農業空間底線,保護優質農業用地資源

貴州省正在劃定生態保護紅線,但保護措施還未落地,為了將生態紅線保護落實工作精準落地[12],需要完善土地利用分類標準,增加生態用地類型,將生態保護具體落實到國土空間規劃中,并建立統一的生態補償機制。貴州省耕地資源十分緊缺,可開發耕地后備資源不足,特別是在人口稠密、人均擁有土地面積少的壩區,優質農業用地保護面臨的形勢十分嚴峻,是一項長期而艱巨的任務。

4.4 構建生態保護制度體系,規范生態保護行為

逐步建立試點和推廣生態系統生產總值核算機制,把生態資產、生態損害、生態效益納入經濟社會發展評價體系,形成體現生態保護要求的目標體系、考核辦法和獎懲機制。建立體現生態價值有代際的資源有償使用制度,以及國家統一的生態補償機制,統籌補償資金,明確補償范圍、補償標準和受補償主體的責任。健全生態保護責任追究制度和生態系統損害賠償制度。

4.5 優化資源開發保護格局,加快礦業綠色轉型升級

加快轉變資源開發利用方式、提高資源利用程度,同步開展礦山修復、推動礦業綠色低碳循環發展。

4.6 構建山水林田湖草一體化系統修復重大工程格局

落實全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃布局,按照從高到低、從源到匯、從修山治水提綠到保障人居環境的一體化治理思路構建貴州“一源一城、兩帶兩區”的國土空間生態修復格局。“一源”即黔西高原水源涵養區,是全省平均海拔最高區,是烏江、南北盤江源頭區,水源涵養功能重要、但礦產資源豐富且開發歷史久[13]。“一城”是黔中城市生態功能區,位于二級臺階的高原臺面,人口集中經濟發達,擁有貴陽—安順—貴安、遵義兩大都市圈。“兩帶”分別是赤水河生態廊道保護區和南部石漠化集中連片區,赤水河生態廊道保護區位于貴州北部斜坡區,是重要的水域生態廊道,是長江上游珍稀特有魚類、貴州美酒河保護帶;南部石漠化集中連片區位于貴州南部斜坡區,是重要的水域生態廊道,是我國西部巖溶地區石漠化集中連片帶。“兩區”分別是武陵山生物多樣性保護區和苗嶺生物多樣性保護區,是全省森林覆蓋率最高、生物多樣性最豐富、生態質量最好的區域,是貴州生態保護重點區。

5 結論

(1)全省生態系統類型復雜多樣,空間差異大。生態系統分為森林、灌叢、草地、濕地、農田、城鎮等六大類生態系統。森林、農田、灌叢是我省主要生態系統類型。

(2)生態系統格局變化影響有正向的,也有負向的。2015—2020年間,糧食安全保障任務重、城鎮化進程加快、資源開發力度大及自然環境變化是影響生態系統格局變化的主要因素。

(3)十三五期間,自然保護區建設、天然林保護、退耕還林還草等生態保護與重大工程建設的實施,對遏制全省生態系統退化發揮了積極的作用。

(4)貴州生態修復工作存在認識不足、重視不夠,管理松散、統籌不夠,規范缺失、標準不一 ,投入不足、引力不夠,機制不活、效果不顯等短板。

(5)貴州生態修復主要策略建議有:轉變生態保護觀念、優化生態保護區域布局,嚴守農業空間底線、保護優質農業用地資源,構建生態保護制度體系、規范生態保護行為,優化資源開發保護格局、加快礦業綠色轉型升級,構建山水林田湖草一體化系統修復重大工程格局。